伏牛山地区森林生态系统生境质量多视角评价

张静静, 穆艳华

伏牛山地区森林生态系统生境质量多视角评价

张静静*, 穆艳华

郑州师范学院地理与旅游学院, 郑州 450044

从多个视角探讨伏牛山地区森林生态系统生境质量的空间差异特征, 旨在为该区生态系统服务能力的提升以及生态环境建设提供有效的科学依据。基于伏牛山地区森林类型分布图、土地覆被及DEM等数据, 借助InVEST模型和ArcGIS软件, 从区域、森林类型和垂直带三个视角探讨伏牛山地区森林生态系统生境质量的空间差异特征。结果表明: ①伏牛山地区森林生态系统的生境质量指数平均值为0.79, 整体处于较优等水平; ②从不同森林类型来看, 以人工林为主的马尾松()林以及林龄较小的栓皮栎()林生境质量最差, 而以天然林为主的锐齿槲栎(var.)林、华山松()林和针阔混交林生境质量最好; ③从不同垂直带来看, 南坡低山落叶阔叶林带(SI)生境质量最差, 南坡中山针阔混交林带(SIV)生境质量最好。

生境质量; InVEST模型; 多视角; 伏牛山地区

0 前言

生境质量是指在一定时间和空间中生态系统为个体与种群持续生存与发展提供适宜条件的能力[1], 可以有效反映生物多样性的高低, 是所有生态系统服务的前提和基础, 更是提升人类福祉的关键[2]。因此, 评估区域生境质量的状态、变化过程与空间差异特征, 对构建区域生态安全格局至关重要, 是当前国际地理学、生态学等领域研究的热点议题[3–5]。目前, 国内外许多学者从不同的研究尺度对生境质量进行了评价, 早期的研究主要集中在小尺度范围, 比如在样地尺度上针对单一物种或群落进行实地调查, 并构建生境质量的评价体系[6–8]。但这种方法会耗费大量人力、物力、财力, 并且难以对大中尺度范围的生境质量进行全面监测与评价。随着RS和GIS技术的发展, 大中尺度区域生境质量的快速、可视化评估研究逐渐兴起。已有文献大多基于遥感数据, 借助GIS技术与生态模型, 对区域生境质量状况开展了大量的研究[9–12]。其中, InVEST模型中的Biodiversity模块在国内外区域生境质量评价中得到广泛应用[1, 13–14], 主要集中在对流域生态系统、城市生态系统、山地生态系统等区域的生境质量展开研究[5, 15–16], 实现了对生境质量空间格局的可视化评估, 并对研究区制定生态环境的修复与保护方案提供了科学依据。

伏牛山地区位于北亚热带常绿落叶混交林逐渐向南暖温带落叶阔叶林过渡的区域, 具有河南省最大的森林生态系统, 森林植被保存完好, 是我国重要的生态功能区。但目前该区局部地区存在着比较严峻的生态环境问题[17], 严重影响该区森林生态系统的生境质量, 进而影响该区森林生态系统服务的供给能力。以往文献关于该区的研究多基于样点数据评价森林生态系统服务(比如生物量、碳储量等)的供给能力[18–19], 然而鲜有文献对影响该区森林生态系统供给能力的生境质量状况进行评价。鉴于此, 本研究以伏牛山地区森林生态系统为研究对象, 基于森林类型分布图、土地覆被及DEM等数据, 借助InVEST模型和ArcGIS软件, 从区域、森林类型和垂直带三个视角探讨伏牛山地区森林生态系统生境质量的空间差异特征。研究结果可为伏牛山地区生态系统服务能力的提升以及生态环境建设提供有效的科学依据。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

伏牛山处于河南省西部, 是秦岭山系在河南境内的一条重要余脉, 呈西北—东南走向, 西至省界, 东至方城北部, 北与熊耳山、外方山相接, 南至南阳盆地。研究区包括共8个县域单元, 面积约2万km2, 卢氏、栾川、嵩县和鲁山位于伏牛山北坡, 内乡、西峡、镇平和南召位于伏牛山南坡(图1)。地势自西向东逐渐降低, 海拔高度介于50—2200 m, 地貌类型复杂, 高差起伏较大; 植被类型属于北亚热带常绿落叶混交林向暖温带落叶阔叶林的过渡类型, 植被和气候特征的垂直差异显著[20–21]。

图1 研究区位置及高程示意图

Figure 1 Location and the elevation map of the study area

1.2 数据来源与处理

本文使用的基础数据主要包括以下几类:

(1)森林类型图。研究区森林类型图是采用高分1号影像解译而成。本研究共选取35景影像, 每张影像包含2 m分辨率的全色和8 m分辨率的多光谱影像, 时间为2016年6月—10月和2017年6月–10月。采用ENVI 5.3对影像进行预处理, 将全色和多光谱影像进行融合, 经图像镶嵌与裁剪可得到研究区2 m分辨率的多光谱图像。并参照2015年1: 10万土地覆被数据以及1:100万植被类型图, 对研究区森林类型进行目视解译, 生成研究区森林类型空间分布图(图2)。伏牛山地区森林类型主要包括栓皮栎()林、短柄枹栎(var.)林、锐齿槲栎(var.)林、阔杂林、马尾松()林、油松()林、华山松()林以及锐齿槲栎-华山松混交(var.)林(以下简称针阔混交林)。并采用142条野外调查样点数据进行精度验证, 解译精度为82.39%。

(2)DEM数据。采用ASTER GDEM, 来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/), 空间分辨率为30 m, 经拼接、投影、裁剪等得到研究区DEM数据。

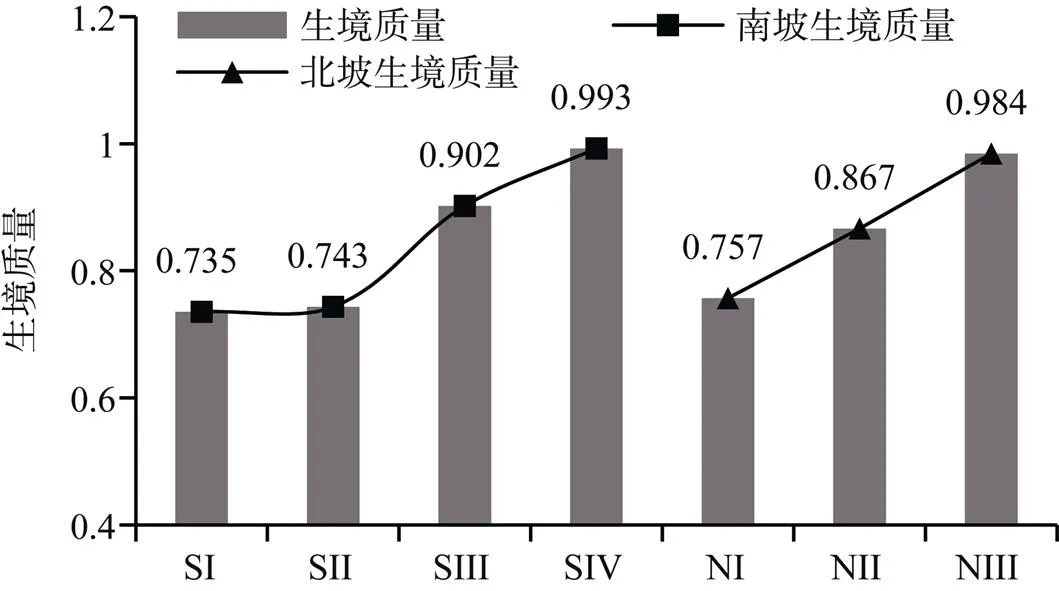

基于上述森林类型图和DEM数据, 运用ArcGIS10.2统计分析工具统计伏牛山南北坡主要森林类型分布的海拔范围, 据此划分南北坡垂直带谱。南坡垂直带谱相对北坡较为复杂, 南坡包括低山落叶阔叶林带(NI)(800 m以下)、含常绿树种的针阔混交林带(SII)(800—1200 m)、中山落叶阔叶林带(SIII)(1200—1600 m)和中山针阔混交林带(SIV) (1600 m以上)四个垂直带, 北坡包括低山落叶阔叶林带(NI)(1000 m以下)、中山落叶阔叶林带(NII) (1000–1500 m)和中山针阔混交林带(NIII)(1500 m以上)三个垂直带。

图2 伏牛山地区森林类型分布图

Figure 2 Spatial distribution of forest type

1.3 生境质量评估方法

本研究采用InVEST3.2中的生境支持服务模块来评估伏牛山地区森林生态系统生境质量。计算原理和计算过程如下:

InVEST模型生境支持服务模块是基于景观类型数据, 根据景观类型敏感性和外界威胁强度计算得到生境质量指数[22]。计算原理如下:

该模块的原理是基于人为活动对生境的影响程度来评价的, 模型认为人为活动越频繁的地区, 生境质量越差。因此本研究选取受人为活动作用较大的水田、旱地、农村居民点、城镇建设用地、工矿用地及交通用地这六类土地利用类型作为生境威胁源。生境威胁源图层数据是由2015年1:10万土地覆被数据提取得到, 并转为30 m分辨率栅格数据。考虑研究区边缘附近的威胁源会对研究区内部的生境产生威胁, 因此所选威胁源图层范围均大于研究区范围。生境威胁源表和敏感性表参照姚云长的研究成果[23], 并结合研究区实际情况进行赋值。法律准入性矢量图层是利用伏牛山国家级自然保护区植被图提取出保护区矢量边界, 并根据保护区程度分级, 在属性表中分别赋予其可达度值。

2 结果与分析

2.1 生境质量评估与空间差异分析

伏牛山地区森林生态系统的生境质量最小值为0.68, 最大值为1, 平均值为0.79。由此可见, 研究区森林生态系统生境质量整体处于较优等水平。

从伏牛山地区森林生态系统的生境质量空间格局来看(图3), 生境质量高值区一部分主要位于伏牛山自然保护区内, 由于受法律准入度的影响, 保护区内的生境受到有效保护; 另一部分主要位于伏牛山的中高山地带, 以及北部熊耳山的主脊地带, 这些地区分布有大面积的天然阔叶林和针叶林, 还保存有大面积的原生林, 并且与威胁因子距离较远, 几乎不受人为活动的影响, 生境适宜度最好, 所以这些地区森林生态系统的生境质量最高。生境质量低值区主要位于研究区西南、东南和东北部地区, 这些地区距离威胁因子较近, 人为活动比较频繁, 对原生森林破坏比较严重, 多为次生林和人工纯林, 且大多是中幼龄林, 同时由于受该区城镇建设、采矿和道路建设等社会经济活动的影响, 导致森林景观格局破碎化比较严重, 因此这些地区森林生境质量较差。

2.2 不同森林类型生境质量对比分析

不同森林类型的生境质量表现出一定的差异(图4)。马尾松林和栓皮栎林的生境质量比较差, 分别为0.709和0.72, 这是由于这两种森林类型主要位于海拔1200 m以下的区域, 距威胁因子距离较近, 可达性比较高, 人为干扰严重, 景观格局破碎化严重, 且以中幼龄林为主, 生境适宜度相对较低, 因此生境质量较差; 尤其是马尾松林, 主要位于伏牛山南坡800 m以下的低山缓坡地区, 多为人工纯林, 导致生物多样性较低, 抵御自然灾害的能力较差, 病虫害严重, 因此马尾松林为该区生境质量最差的生境类型。其次为阔杂林和油松林, 生境质量约为0.8, 阔杂林分布比较广泛, 中低海拔区由于受到过度滥砍滥伐, 导致林分质量不高, 生境质量相对较差; 油松林主要位于海拔为800—1500 m的地区, 受人为活动的影响减弱, 但由于中低山地区的油松林多为人工林, 由于缺乏科学的抚育措施, 导致生境适宜度相对较低, 生境质量稍逊于高海拔区少量自然分布的油松林。短柄枹栎林的生境质量居中, 这是由于短柄枹栎林主要位于海拔1300–1500 m的区域, 受威胁因子的影响相对较弱, 且多与其他栎类林形成混交林, 生物多样性较高, 因此生境质量相对较高。锐齿槲栎林、华山松林和针阔混交林生境质量最高, 均高于0.97。这是由于这3种森林类型主要分布于海拔高于1500 m以上的区域, 且有部分位于伏牛山自然保护区范围内, 受人为干扰的影响较弱, 多为天然植被, 仍保存有大面积的原生植被, 生境适宜度大, 因此生境质量比较高。

图3 森林生态系统生境质量空间格局

Figure 3 Spatial pattern of habitat quality in forest ecosystem

2.3 不同垂直带生境质量对比分析

伏牛山南北坡不同垂直带森林生态系统的生境质量指数变化规律比较明显(图5)。南坡和北坡生境质量指数均表现为随垂直带升高而逐渐增加的趋势, 均在低山落叶阔叶林带达到最低(SI为0.735, NI为0.757), 在中山针阔混交林带达到最大(SIV为0.993, NIII为0.984)。这是由于基带距威胁因子较近, 受干扰较大, 景观格局破碎化严重, 生境质量较差; 随垂直带升高, 距威胁因子距离增加, 干扰强度减弱, 成熟林面积比重增大, 因此生境质量指数也逐渐增加。南坡增加速率由慢变快, 北坡几乎呈线性增加, 主要是由于南坡含常绿树种的针阔混交林带(SII)分布有大面积的马尾松人工林, 森林质量较差, SII生境质量与SI相差不大。

对南北坡不同垂直带森林生态系统生境质量对比分析发现, 南坡低山落叶阔叶林带(SI)生境质量指数低于北坡(NI), 南坡中山落叶阔叶林带(SIII)和中山针阔混交林带(SIV)生境质量均高于北坡(NII和NIII)。这是由于相对于北坡, 南坡基带地形较为平缓, 受人为干扰的影响更严重, 因此SI生境质量低于NI; 在中山落叶阔叶林带, 南坡主要以锐齿槲栎林和短柄枹栎林为主, 而北坡还分布有大面积的油松林, 据前所述油松林森林质量较差, 因此SIII生境质量指数高于NII; 中山针阔混交林带, 由于南坡自然条件优于北坡, 因此南坡森林质量也高于北坡, 导致SIV生境质量指数高于NIII。整体来看, 北坡生境质量指数(0.820)高于南坡(0.758), 南坡中山针阔混交林带(SIV)平均生境质量指数最大, 南坡低山落叶阔叶林带(SI)平均生境质量指数最小。

图4 不同森林类型生境质量

Figure 4 Habitat quality in different forest types

图5 不同垂直带生境质量

Figure 5 Habitat quality in different vertical belts

3 讨论

InVEST模型评估结果表明伏牛山地区森林生态系统的生境质量指数最小值为0.68, 最大值为1, 平均值为0.79。与位于研究区西北部的太行山东南麓淇河流域2015年生境质量指数(0.743)相比[15], 两者比较接近, 且本研究区生境质量略高; 与以森林生态系统为主体的闽江流域生境质量(0.82)[24], 也比较接近。由此, InVEST模型模拟得到的生境质量结果较为可靠。

本研究从多个视角评价伏牛山地区森林生态系统生境质量, 研究表明人为活动较频繁的地区以及以人工林为主的地区生境质量较差。未来应加强这些地区森林生态系统的保护, 减少或禁止人为活动对生境的破坏, 同时推广针阔混交林代替人工纯林, 以减少病虫害的发生, 增强森林抗干扰能力, 提高生物多样性, 维持该区生态安全。此外, 与其他生态系统服务评估模型相比, InVEST模型结合了RS和GIS的优势, 可更直观地展现评估结果的空间格局, 为生境量化和空间可视化提供了可行方法。但受数据获取的限制, 本研究部分参数数据(例如不同生境类型对各威胁因子的敏感度)来源于前人研究成果以及InVEST模型数据库等, 然而生境质量机理较为复杂, 这可能会导致评估结果存在一定的不确定性, 但不会影响生境质量空间格局的整体变化特征。未来应加强对生境质量形成机理的研究, 改进评估模型, 并开展大量野外调查工作, 以获取充足的实测数据, 强化参数本地化处理和评估结果的验证, 使评估结果更加准确, 从而为该区生态环境保护措施及生态环境恢复方案的制定和实施提供更加精准的信息。

4 结论

(1)伏牛山地区森林生态系统的生境质量指数平均值为0.79, 整体处于较优等水平。高值区主要位于伏牛山的中高山地带及北部熊耳山的主脊地带; 低值区主要位于研究区西南、东南和东北部山麓地区。

(2)从不同森林类型来看, 以人工林为主的马尾松林以及林龄较小的栓皮栎林生境质量最差, 而以天然林为主的锐齿槲栎林、华山松林和针阔混交林生境质量最好。

(3)从不同垂直带来看, 南坡低山落叶阔叶林带(SI)生境质量最差, 南坡中山针阔混交林带(SIV)生境质量最好。

[1] 杨志鹏, 许嘉巍, 冯兴华, 等. 基于InVEST模型的东北地区土地利用变化对生境的影响研究[J]. 生态科学, 2018, 37(6): 139–147.

[2] 王建华, 田景汉, 吕宪国. 挠力河流域河流生境质量评价[J]. 生态学报, 2008, 30(2): 481–486.

[3] WANG Jun, YAN Shenchun, GUO Yiqiang, et al. The effects of land consolidation on the ecological connectivity based on ecosystem service value[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(5): 603–616.

[4] DAI Limin, LI Shanlin, LEWIS B J, et al. The influence of land use change on the spatial–temporal variability of habitat quality between 1990 and 2010 in Northeast China[J]. Journal of Forestry Research, 2018, 30(6): 2227–2236.

[5] LI Haiping, QI Yanan, QU Yunying. Use a spatial analysis model to assess habitat quality in Lashihai Watershed[J]. Journal of Resources and Ecology, 2018, 9(6): 622–631.

[6] GUNNARSSON T G, GILL J A, NEWTON J, et al. Seasonal matching of habitat quality and fitness in a migratory bird[J]. Proceedings Biological Sciences, 2005, 272(1578): 2319–2323.

[7] 刘世梁, 尹艺洁, 杨珏婕, 等. 漫湾库区景观破碎化对区域生境质量的影响[J]. 生态学报, 2017, 37(2): 619–627.

[8] 杨建强, 朱永贵, 宋文鹏, 等. 基于生境质量和生态响应的莱州湾生态环境质量评价[J]. 生态学报, 2014, 34(1): 105–114.

[9] ZINI V, WABER K, DOLMAN P M. Habitat quality, configuration and context effects on roe deer fecundity across a forested landscape mosaic[J]. PloS one, 2019, 14(12): e0226666.

[10] 张学儒, 周杰, 李梦梅. 基于土地利用格局重建的区域生境质量时空变化分析[J]. 地理学报, 2020, 75(1): 160–178.

[11] 郜红娟, 韩会庆, 俞洪燕, 等. 乌江流域重要生态系统服务地形梯度分布特征分析[J]. 生态科学, 2016, 35(5): 154–159.

[12] 刘文平, 宇振荣. GIS支持下北京市海淀区生境服务制图研究[J]. 生态科学, 2017, 36(2): 144–151.

[13] HIMLAL B, RODNEY J K, SUNIL K S. Spatial assessment and mapping of biodiversity and conservation priorities in a heavily modified and fragmented production landscape in north- central Victoria, Australia[J]. Ecological Indicators, 2014, 36(1): 552–562.

[14] GONG Jie, XIE Yuchu, CAO Erjia, et al. Integration of InVEST-habitat quality model with landscape pattern indexes to assess mountain plant biodiversity change: A case study of Bailongjiang watershed in Gansu Province[J]. Journal of Geographical Sciences, 2019, 29(7): 1193–1210.

[15] 任涵, 张静静, 朱文博, 等. 太行山淇河流域土地利用变化对生境的影响[J]. 地理科学进展, 2018, 37(12): 1693–1704.

[16] 彭建, 徐飞雄, 吴见, 等. 典型旅游城市生境质量空间分异及其影响机理研究——以黄山市为例[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(10): 2397–2409.

[17] 杜玥. 伏牛山区产业结构及其生态环境效应评价[D]. 开封: 河南大学, 2018.

[18] 杨红震. 河南伏牛山区栎类天然次生林群落结构与生物量、碳储量研究[D]. 郑州: 河南农业大学, 2016.

[19] 余超, 宋立奕, 李明阳, 等. 河南西峡县森林地上生物量时空动态分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2017, 41(6): 93–101.

[20] 张晓东, 朱文博, 张静静, 等. 伏牛山地森林植被物候及其对气候变化的响应[J]. 地理学报, 2018, 73(1): 41–53.

[21] 张静静, 郑辉, 朱连奇, 等. 豫西山地植被NDVI及其气候响应的多维变化[J]. 地理研究, 2017, 36(4): 765–778.

[22] SHARP R, TALLIS H T, RICKETTS T, et al. InVEST user's guide[M/OL]. Stanford: The Natural Capital Project, 2015. http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/ invest-users-guide/html/.

[23] 姚云长. 基于InVEST模型的三江平原生境质量评价与动态分析[D]. 长春: 中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所), 2017.

[24] 白健, 刘健, 余坤勇, 等. 基于InVEST-Biodiversity模型的闽江流域生境质量变化评价[J]. 中国科技论文, 2015(15): 1782–1788.

Multi-perspective evaluation on habitat quality of forest ecosystem in Funiu Mountain Region

ZHANG Jingjing*, MU Yanhua

College of Geography and Tourism, Zhengzhou Normal University, Zhengzhou 450044, China

Exploring the spatial differences of the habitat quality of the forest ecosystem in the Funiu Mountain Region from multiple perspectives will help provide effective scientific evidence for the improvement of the ecosystem service capacity and the ecological environment construction in the area. Based on distribution map of the forest type, land cover, and DEM data in the Funiu Mountain Region, the habitat quality of forest ecosystem in the study area was evaluated and mapped through integrated use of the InVEST3.2 model and the ArcGIS10.2 software from three perspectives including region, forest type, and vertical belt.The main results are as follows: (1) the average habitat quality index of the forest ecosystem in the Funiu Mountain region is 0.79, which is generally at an excellent level. (2) From the perspective of different forest types, the habitat quality of theforest dominated by artificial forests and the small-agedforest is the worst, while the habitat quality ofvar.forest,forest, and coniferous and broad-leaved mixed forest dominated by natural forests is the best. (3)From the perspective of different vertical belts, the habitat quality of the low-mountain deciduous broad-leaved forest belt on the south slope (SI) is the worst, and the habitat quality of the the middle-mountain coniferous and broad-leaved mixed forest belt on the south slope (SIV) is the best.

habitat quality; InVEST model;multiple perspectives; Funiu Mountain Region

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.05.015

K903

A

1008-8873(2021)05-116-06

2020-03-06;

2020-03-23基金项目:国家自然科学基金项目(41671090)

张静静(1991—), 女, 河南商丘人, 博士, 讲师, 主要从事全球变化与生态系统服务研究, E-mail: zhang1126x@qq.com

通信作者:张静静

张静静, 穆艳华. 伏牛山地区森林生态系统生境质量多视角评价[J]. 生态科学, 2021, 40(5): 116–121.

ZHANG Jingjing, MU Yanhua. Multi-perspective evaluation on habitat quality of forest ecosystem in Funiu Mountain Region[J]. Ecological Science, 2021, 40(5): 116–121.