家属参与利用互联网+开展延续性护理对早产儿生长发育及家属满意度的影响

(南方医科大学附属小榄医院 广东中山528415)

在我国,早产儿在新生儿中占有的比例较高,早产儿由于呼吸功能不足,易出现缺血缺氧等情况,需进入重症监护室度过危险期[1]。而中国一直流行“坐月子”的传统观念,产妇在生产后很少能前往医院对早产儿进行探视,即使探视,早产儿家属也只能通过观察窗查看,无法直接参与护理工作,再加上对早产儿的关心、焦虑等不良情绪的影响,很容易对护理工作造成干扰[2]。近年来,我国逐渐推行以家庭为中心的早产儿护理模式,在护理工作中要求关注早产儿身心状态的同时关注其家庭成员的需求,为早产儿在医院及出院后的护理服务提供更加科学、规范的专业指导,应在安全有效的隔离措施下鼓励家属进入监护室参与早产儿的护理,并通过合理途径得到有利的信息支持,树立照护信心[3]。另一方面,传统的健康教育模式大多局限于早产儿住院期间家属的健康教育活动,产妇多为头胎,缺乏相关的育儿经验和护理知识[4]。基于此,对早产儿的延续性护理也成为护理领域的研究重点,越来越受家属的青睐。通过微信、QQ、语音、远程视频探视系统等互联网技术,让家属居家也能观察到早产儿情况,接受健康护理相关知识,延伸至早产儿出院后的护理中,为早产儿出院制订以家庭为中心的针对性健康教育计划,具有重要临床研究价值[5]。2019年8月1日~2020年6月30日,我们对70例早产儿采用家属参与利用互联网+开展延续性护理模式,探讨其对早产儿生长发育和家属满意度的影响,拟为早产儿的临床护理提供指导依据。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取同期于我院出生的140例早产儿为研究对象。纳入标准:①符合《儿科学》[6]关于早产儿的诊断标准者;②胎龄为28~37周者;③新生儿体质量<2.5 kg。④新生儿出生后1 min和5 min时的Apgar评分[7]≥8分。排除标准:①伴有免疫系统缺陷、代谢性疾病、重度缺血缺氧性脑病的早产儿;②先天畸形的早产儿;③家属不同意本次研究方案。所有早产儿中男74例、女66例,胎龄27~37(33.25±3.49)周;体质量(2.08±0.61)kg;身高(44.62±5.34)cm;头围(31.11±3.48)cm。按照随机数字表法将早产儿分为对照组和观察组各70例。对照组早产儿男35例、女35例,胎龄(33.80±3.40)周;体质量(2.02±0.57)kg;身高(44.62±5.58)cm;头围(31.12±3.85)cm。家属男37名、女33名,年龄(31.38±3.49)岁;受教育程度:本科以下21名,本科33名,本科以上16名。观察组早产儿男39例、女31例,胎龄(33.36±3.98)周;体质量(2.07±0.86)kg;身高(44.57±5.33)cm;头围(31.11±3.74)cm。家属男35名、女35名,年龄(32.48±3.49)岁;受教育程度:本科以下18名,本科35名,本科以上17名。两组早产儿及家属一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。本研究所涉及受试的家属均详细了解本次研究方案,自愿签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规护理模式。①体温监测:通过将病房室温保持在24~26 ℃,湿度为55%~65%,以维持早产儿体温状态稳定,每隔4 h监测并记录体温1次,并根据早产儿的体温变化和病情进展给予保暖措施。②呼吸畅通:将早产儿放置于病床上,取侧卧位,头部抬高15°,偏向一侧。对有缺氧症状的早产儿应遵医嘱给予吸氧,维持血氧饱和度为90%~95%,若有短暂性呼吸暂停症状,应及时报告医生,采取拍打足底、托背等处理措施。③母乳喂养:新生儿应尽早给予母乳喂养,对吸吮能力或吞咽功能不足者应给予鼻饲喂养。④感染预防:病房应严格消毒隔离,护理人员进出病房、与早产儿接触前后均应实施消毒处理,限制家属的探访次数,严禁非工作人员进入病房。⑤体征监测:护理人员应每4 h巡视1次病房,观察并记录早产儿的日常反应、面色、体温、肌张力、血氧饱和度等指标情况。

1.2.2 观察组 在常规护理基础上实施家属参与利用互联网+开展延续性护理模式:主要包括住院、出院前、出院后3个阶段的护理,具体护理措施如下。①建立护理团队:护理实施过程中融入了妇产科、心理学科、儿科、重症监护等多学科合作,护理团队包括具有10年以上临床经验的主治医生2名、临床护理专家1名、护士长1名、5年以上护理经验的护士5名,均能根据早产儿的具体情况灵活执行相应措施。②住院阶段:早产儿在收入新生儿重症监护室期间,限制家属探视次数和时间,每周不超过4次,每次不超过1 h。主治医生至病房与早产儿母亲交流早产儿及产妇情况,包括母亲产后现状、病症、治疗措施、用药和护理行为;同时向其介绍早产儿生理体征,如体质量变化、喂养情况、大小便及不良并发症发生状况,并指导母亲坚持采用母乳喂养,积极主动地参与到早产儿的整个护理过程中。交流2~3次/周,每次15~20 min。③出院前阶段:此间,早产儿病情恢复,处于相对稳定的状态,应在保证早产儿安全并按照循序渐进的原则,鼓励母亲参与床旁短时护理。主治医生应根据早产儿具体情况,约谈其父母,告知早产儿现阶段症状及疾病恢复情况,讲解家属共同参与护理的目的和优势,疏导父母情绪。母亲在进入重症监护室前应经过严格培训,掌握更换隔离服,洗手消毒,戴好帽子、口罩的相关操作。护士在此期间进行指导,引导母亲与早产儿接触,如何实施规范喂养、拥抱、抚触等行为。出院前,主治医生向父母介绍早产儿的病情进展和治疗效果,告知其出院后的注意事项,如何居家进行正确喂养、皮肤护理,预防感染等,共同讨论制订个性化的家庭护理计划,并嘱家属按时返院复查。④出院后阶段:医护人员制订“出院早产儿随访记录表”,在早产儿出院3~7 d时,护士进行随访,了解早产儿出院后的日常护理情况,如沐浴、喂养、大小便、消毒、皮肤、口腔、眼部、脐部等具体部位护理措施,以及钙剂、维生素、疫苗接种等用药情况,考察父母对早产儿反应、肤色、呼吸、大小便、体温、肌张力、哭声等体征的异常识别情况,并对父母有欠缺的方面进行针对性指导,为父母解答疑问。此后,每周进行1次电话或视频随访,了解早产儿康复情况。⑤家属培训:邀请具有丰富经验的临床护理专家对家属开展护理知识技能培训活动,帮助其了解早产儿的生理发育特征,在护理人员协助和示范下进行早产儿的喂养、洗澡、大小便、叩背、抚触、消毒、换衣等常规操作。此外,护理人员还应教导家属能判断早产儿的异常情况,能正确使用高危新生儿预警评分系统(MEWS)[8],对早产儿生理体征进行预警评分,根据疾病变化及时采取必要的急救措施,预防意外情况的发生,以降低风险系数。⑥互联网技术:居家护理中,医护人员通过微信、QQ等即时聊天工具,了解早产儿最新动态,掌握其身心发育状况,并在护理人员的指导下开展各项家庭护理工作;另外,医护人员还可以通过互联网技术推送各种早产儿相关信息,如日常护理知识、常见并发症及注意事项、防治方法等,每天18:30~19:30在微信群里为家属答疑。医院开发上线适合早产儿的延续护理信息平台,为早产儿建立个体化的健康档案,制订个性化的护理服务模块,以线上记录、线下问访的方式进行远程监督和综合评估,提供针对性的护理服务。

1.3 观察指标 ①生理指标:早产儿出院后1个月,记录两组身高、体质量、头围的增长情况。②神经发育情况:早产儿胎龄满40周后,采用新生儿20项行为神经评分法(NBNA)[9]比较两组神经行为状况,包括行为能力(6项)、被动肌张力(4项)、主动肌张力(4项)、原始反射(3项)、一般估价(3项)5个维度,共20项,采用0~2分3级评分法进行评估,共40分,<35分为异常。③智力发育情况:采用0~6 岁儿童神经心理发育量对早产儿的智力发育情况进行测定,量表包括大运动、精细动作、适应性、语言、社交5个维度。评分>85分为正常水平,评分≤75分为智能低下。④家属护理技能:早产儿出院1个月后,采用医院自制的家长护理技能问卷对家属的护理知识和技能掌握情况进行评估,包括早产儿护理基础知识、护理实践操作等方面,问卷共100分,分数越高表示家属的护理技能掌握程度越高。⑤记录早产儿出院后的问题发生率、纯母乳喂养成功率。⑥家属满意度:早产儿出院1个月后,采用医院自制的调查问卷向家属调查护理的满意程度,包括护理措施、护理环境、知识教育、服务态度4个方面,共100分,≥90分为非常满意,81~89分为满意,61~80分为一般满意,≤60分为不满意。满意度(%)=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%。

2 结果

2.1 两组早产儿出院后1个月身高、体质量、头围增长量比较 见表1。

表1 两组早产儿出院后1个月身高、体质量、头围增长量比较

2.2 两组早产儿NBNA评分比较 见表2。

表2 两组早产儿NBNA评分比较(分,

2.3 两组早产儿智力发育情况比较 见表3。

表3 两组早产儿智力发育情况比较(分,

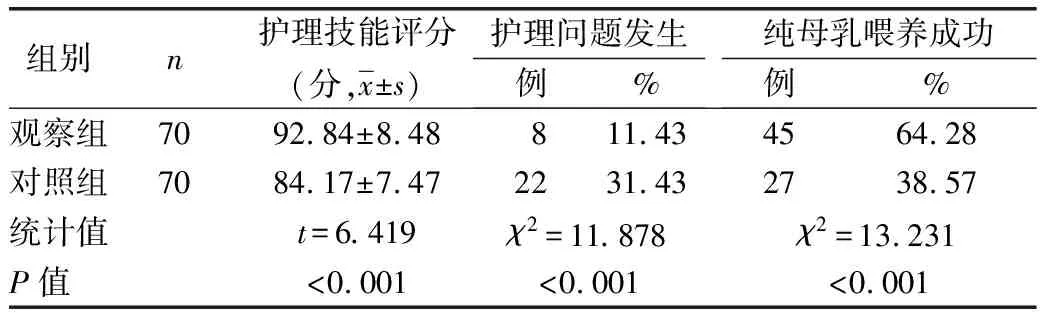

2.4 两组家属护理技能、护理问题发生率、纯母乳喂养成功率比较 见表4。

表4 两组家属护理技能、护理问题发生率、纯母乳喂养成功率比较

2.5 两组家属满意度比较 见表5。

3 讨论

早产儿是指胎龄<37周的新生儿,因各项组织器官发育不成熟,早产儿的身体免疫功能不完善,易患窒息、低血糖、肠炎、感染等各种疾病,对其正常机体生长、神经系统发育及环境适应能力带来不利影响,均差于正常分娩儿,严重妨碍其今后的日常生活[10]。有研究发现,因多数家长缺乏早产儿相关护理知识,导致早产儿出院后的疾病发生率和再住院率升高,甚至会因早产儿住院时间较长而放弃治疗[11]。因此,开展家属参与的延续性护理来改善早产儿的生活质量,对促进其健康成长亦显得尤为重要,国卫办也于2019年发布了80号文件《国家卫生健康委办公厅关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》[12],互联网与延续性护理服务共同纳入了我国临床研究的领域。早产儿的延续性护理内容涉及医院至家庭的过渡支持、喂养、营养及生长发育支持、与临床医生交流合作能力培养等。周煜玲等[13]报道了极低体质量早产儿实施延续性护理干预的效果,有助于促进其体格发育和神经发育,改善其远期生活质量。在延续性护理过程中,融入移动互联网技术,实现医院与社会和家庭的有效连接,实现“线上线下,同步输出,同质管理”的目标,为早产儿家属充分参与到护理活动中,实施针对性的护理策略奠定基础[14]。

本研究结果显示,观察组身高、体质量、头围增长量均高于对照组(P<0.01),且神经和智力发育各项评分均高于对照组(P<0.01),表明家属参与利用互联网+开展延续性护理的方式更能促进早产儿的健康成长。分析其原因,在护理过程中,指导家属陪伴在新生儿旁,通过抚触、袋鼠式护理等方式,能使其感受到更舒适、静谧的环境,减少哭闹,降低消耗,有助于新生儿分泌生长激素,加快体质量增长。另外,早产儿因神经发育不完全,易发生原始反射困难、反射不完全等问题,父母的陪伴、抚摸、眼神交流及母亲的话语等早期良性刺激不仅促进了亲子间的情感交流,还有利于小儿大脑和身心的发育,提高免疫力和应激力。孙静等[15]报道家属参与的延续护理模式能显著促进早产儿的生长发育,提高其生存质量。家属早期的参与互动满足了早产儿对爱的需求,增加睡眠时间,帮助早产儿保持良好的体质量增长量,减少并发症,早日出院。此外,在家庭护理的过程中,使用先进的互联网络技术,使家属能根据简单易懂、图文并茂的延续性护理知识对出院后的早产儿进行更加科学、严谨、规范的护理行为,并完成与医护人员的一对一交流,对遇到的问题及时咨询,将单向交流模式转变为互动模式,互联网+延续性护理模式不仅克服了传统随访对时间和空间的限制,还能以图片、视频、文字等多种形式,进行多学科协作,推送各类儿童保健信息,更加有利于早产儿的健康成长。

此外,观察组家属护理技能评分高于对照组(P<0.01),出院后护理问题发生率更低(P<0.01),哺乳成功率更高(P<0.01),家属满意度也更高(P<0.01),显示观察组家属的护理能力更强,对护理措施的满意程度更佳,其原因主要如下。传统的护理方案多以口头讲解和书面教育为主,这对具备一定护理知识储备的父母有效,但无法满足对早产儿日常护理的需求。家属参与利用互联网+延续性护理模式能使家属参与到整个护理过程中,不仅满足了早产儿的日常需求,家属在实施护理的行为过程中从旁观者、协助者变化为实施者和照护者,实现了巨大的角色转变,以完成早产儿从医院环境中安全过渡至家庭环境中的目标,这也迫切对家属的护理技能和护理知识掌握程度提出了严峻挑战,要求家属主动学习,与医护人员密切交流。互联网技术即为家属在出院后提供了巨大的信息支持,通过育婴知识分享、护士解疑、电话随访、线上交流等方式,家属能通过多途径、多渠道获取早产儿的家庭护理知识,增强家庭护理保健意识,分享早产儿生长发育、疾病恢复和并发症发生情况,及时得到医疗支持,采取应对措施,保证其健康成长,提高其生存质量,降低早产儿的患病率和再入院率。另一方面,早产儿因颊部肌肉发育不足、口腔较小,吮吸能力较足月儿更弱,难以形成正常负压以供有效吸入,多会出现哺乳困难的症状。在家属参与的护理过程中,母亲在医护人员的指导下,进入新生儿重症监护室,早产儿通过早期与母亲接触,感受其温度、气味和触摸,能提高对母乳喂养的敏感度,增加新生儿的吮吸和觅食动作。当然,新生儿的舔舐、压蹭等动作也能促进产妇分泌乳汁,在母亲声音、皮肤接触的刺激下提高喂养率、喂奶量和哺乳成功率。

综上所述,以早产儿家属需求为导向,探索建立适于我国早产儿的延续性护理方案,采用家属参与利用互联网+开展延续性护理,能促进早产儿的成长,提高其身体和智力发育水平,拓宽家属的护理知识储备和技能掌握水平,提高其满意程度。随着“互联网+护理服务”试点工作的全面展开,医疗机构可自主开发互联网信息技术,明确各方权责,建立防控机制和支付机制,为早产儿延续性护理的实施提供借鉴和参考。