陆地棉杯状叶突变体基因的SSR分子标记定位

陈旭升,赵龙飞,赵 亮,狄佳春

(江苏省农业科学院经济作物研究所/农业农村部长江下游棉花与油菜重点实验室,南京 210014)

0 引言

棉花叶片是棉株最主要的光合作用与蒸腾作用的场所,还具有储存光合产物与吸收外来营养物质的功能[1],也是一种突变多发的器官。比如叶形突变体有鸡脚叶[2-3]、皱缩叶[4-7]、波状叶[8]与圆叶[9];叶色突变体有花叶[10-11]、红叶[12]、亚红叶[13]与芽黄[14-16];叶片茸毛突变体有多毛叶与光叶[17-18]等。合理利用叶片突变体可以扩充种质遗传基础,同时突变体也常被用来开展功能基因组研究[19]。

杯状叶(cup leaf)是一种比较古老的叶形突变体,它的叶片边缘向上卷,形状似杯子。1939年Yu[20]报道在亚洲棉‘小百花’品种中发现一种杯状叶突变体,株高正常,真叶很小时就呈杯状,叶边缘向上并向里卷曲。遗传研究表明,该杯状叶突变受一对完全隐性基因控制。1954年Lewis[21]报道在陆地棉‘Stoneville 2B’棉田里发现一棵杯状叶突变体棉株,苞叶略微卷曲,花瓣不能像正常棉花一样完全开放。遗传研究结果表明,该杯状叶是由一对隐性基因cu控制的质量性状,与正常叶杂交其F1表型呈中间型。Kohel[19-22]在一个陆地棉杯状叶材料中发现了超杯状叶的突变体,经过细胞学检测,该突变体是一个三体,通过易位杂交,鉴定出重复的染色体是A染色体组的第4号染色体,但遗传试验表明超杯状基因并不位于重复的第4号染色体上。

经典隐性遗传标准系T582含有5个隐性标记基因——芽黄(v1)、杯状叶(cu)、无腺体(gl1)、窄卷苞叶(fg)、丛生铃(cl1),分别隶属5个连锁群[23],其中杯状叶突变基因cu一直未被定位到特定的棉花染色体。直到2017年,Zhu等[24]通过集团分离加测序的技术(BSA-seq)将T582中的cu基因锚定到棉花chr.11。本研究依据在大田自主鉴定的一个绿色杯状叶突变系,对其进行表型特性的观察与遗传分析,并采用SSR分子标记对该突变基因进行分子定位,旨在为该突变体未来实际应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

2015年利用自主发现的杯状叶突变系‘R169’,与海岛棉亲本‘胜利1号’杂交,得杂交F1。2016年种植F1,自交加代,得杂交F2群体。而后种植海陆杂交亲本以及杂交F1、F2群体,用于分析杯状叶突变基因的经典遗传学规律;并以海陆杂交F2作为定位群体,用于杯状叶基因的染色体定位,定位群体为110个单株。

1.2 试验方法

1.2.1 叶片子DNA的提取 在大田取亲本以及杂交F1、F2的顶部嫩叶,采用Paterson等[25]的方法提取叶片DNA。

1.2.2 多态性标记筛选 使用的SSR引物序列均来自网站https://www.cottongen.org/。在F2代分离群体,选取正常叶单株10个,突变体杯状叶单株10个。然后用ScanDrop 250超微量核酸蛋白测定仪测定选取个体的DNA浓度,统一稀释成40 ng/μL后,吸取等体积的DNA溶液,构建近等基因混池。利用本实验室自主筛选获得的分布于棉花26对染色体上的234对核心引物[26-27],对双亲以及近等基因混池进行PCR扩增,筛选多态性SSR引物。

1.2.3 突变基因的染色体定位 基因的染色体定位采用陈旭升等[28]研发的棉花单位点质量基因在染色体的快速定位方法。以海陆F2定位群体构建的近等基因混池,筛选获得具有多态性的引物,检测由隐性基因(杯状叶突变)混池的9个单株、P1(‘R169’)、P2(‘胜利1号’)以及F1共12个样本组成的小群体进行PCR扩增。经非变性PAGE凝胶电泳,通过银染染色逐一记录它们的带型。统计隐性混池的9个单株与隐性亲本P1的带型一致的个体数,计算拟合率。选出其中与P1带型一致,拟合率在60%以上的引物。然后用这些引物检测F2分离群体,统计带型,经JionMap 4.0软件分析,以快速锁定与突变基因连锁的目标SSR引物。

2 结果与分析

2.1 杯状叶突变体的鉴定

2013年在南京江苏省农科院棉花试验地(南京),在陆地棉种质系P003群体中,发现1棵淡棕絮突变株。2014年继续在南京试验地种植该突变株,在株行群体中发现有绿色杯状叶变异株,单株编号Q150-4-3(图1)。

图1 杯状叶突变株在大田的表型特征

2015年将杯状叶株Q150-4-3种植成株行,编号R169。在大田观察该株行群体的杯状叶纯度达100%。在开花期观察该绿色杯状叶株行的花瓣,其开放不完全,属于半闭花授粉(图2)。而后利用R169为杂交亲本,配制杂交组合,用于杯状叶突变性状的遗传规律分析。

图2 杯状叶突变体不同组织的表型特征

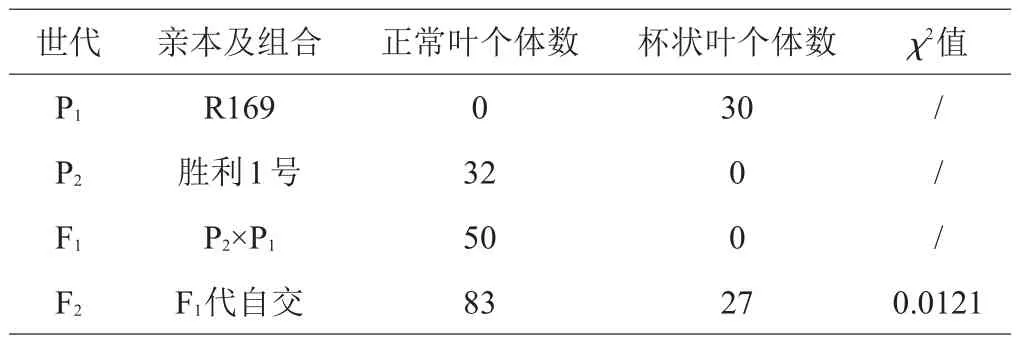

2.2 杯状叶突变体的遗传

取海陆杂交组合‘胜利1号’בR169’的杂交亲本及F1、F2群体的种子,采用营养钵苗床育苗,然后移栽大田种植。初花期在大田统计4个世代群体中叶形性状的分离情况见表1。由表中数据可知,母本‘胜利1号’全部个体均表现为正常叶形,父本‘R169’全部个体均表现为杯状叶形。F1代全部个体为正常叶形,F2代分离群体中正常叶形和杯状叶形的个体数目拟合3:1的分离比例。说明杯状叶突变体为单位点质量性状突变体,符合由一对隐性基因控制的孟德尔遗传分离规律,拟将其基因符号暂定为cup。

表1 ‘R169’和‘胜利1号’杂交后代的叶形分离情况

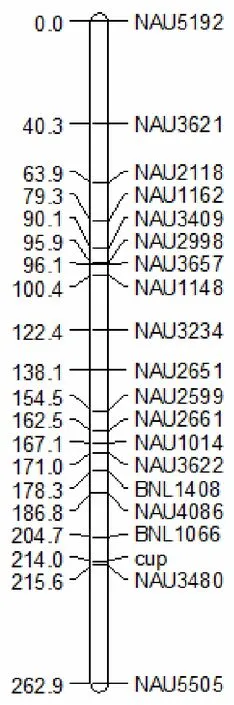

2.3 杯状叶突变体基因的染色体定位

在海陆杂交F2代分离群体,选取正常叶单株与突变体杯状叶单株的DNA,构建近等基因混池。利用234对分布于棉花26对染色体上的引物进行多态性筛选,共得到34对多态性引物。以这34对多态性引物进行PCR扩增,检测来自隐性基因(杯状叶突变)混池的9个单株、P1、P2以及F1共12个样本组成的小群体,统计其中隐性混池的9个单株与隐性亲本P1的扩增带型一致的个体数。结果显示,与P1带型一致率在60%以上的引物只有NAU3480、BNL1066,这2个引物就是与目的基因最大似然连锁引物。此后以这2个引物检测F2作图群体每个单株的标记基因型,通过Joinmap 4.0连锁软件分析显示引物NAU3480、BNL1066均与目的基因cup连锁:其中NAU3480与基因cup的遗传距离较近,为0.3 cM;引物BNL1066与基因cup的遗传距离较远,为11.3 cM。已知引物NAU3480、BNL1066均位于棉花第11染色体,据此推断该cup基因位于第11染色体。查阅棉花分子遗传图谱,合成位于第11染色体的110对引物,通过对双亲DNA的PCR扩增得到26对多态性引物。用这些引物检测F2代群体每个单株的标记基因型,然后通过软件进行遗传连锁分析,结果表明共有19对引物与基因cup连锁,它们分别是引物NAU5192、 NAU3621、 NAU2118、 NAU1162、NAU3409、NAU2998、NAU3657、NAU1148、NAU3234、NAU2651、NAU2599、NAU2661、NAU1014、NAU3622、BNL1408、NAU4086、BNL1066、NAU3480、NAU5505。基因cup位于SSR分子标记BNL1066与NAU3480之间,遗传距离分别为9.3 cM和1.6 cM。由此,杯状叶突变体基因被定位在棉花第11号染色体上,其连锁遗传图谱如图3所示。

图3 杯状叶突变体基因cup的连锁遗传图谱

3 结论与讨论

棉花经典遗传学对突变基因的定位方法,是使用显性遗传标准系T586和隐性遗传标准系T582,通过配置相关杂交组合,在杂交后代分析目标性状与已知标记基因的连锁关系。由于以上2个遗传标准系连锁的形态标记基因数太少,没有覆盖陆地棉所有染色体,因此其连锁定位成功的概率很低[27]。经典标准系T582具有cu基因,但一直未能定位在特定染色体上。直至2017年,Zhu等[24]基于集团分离与测序技术(BSA-seq),将遗传标准系T582中的cu基因定位在棉花第11染色体上,但其锚定结果未见分子遗传图谱。本研究无需测序,利用SSR分子标记,通过本实验室自主研发的专利技术,快速将杯状叶突变基因定位在棉花第11染色体上,并绘制了SSR分子遗传图谱。至于本文定位的绿色杯状叶突变体基因cup与T582中呈现芽黄的杯状叶突变基因cu,是否属于同一突变体基因,尚有待进一步研究证实。

叶片适度卷曲有利于保持叶片挺立,提高光能利用率。前人试验结果表明,植物叶片的有效面积和厚度与光合速率呈正相关,同时较厚的叶片可以提高叶片的直立性,有利于密植,水稻高产品种往往把叶片的直立性作为其重要的选择指标[29]。在棉花中,杯状叶突变体叶片具有卷起直立的特点,有利于提高群体叶面积指数,对提升棉花群体的光合效能可能是有利的,在棉花株型育种中是一个值得特别关注的形态性状。