如何提高课堂学习的有效性

蔡宝珍

【摘要】文章主要分析了提高课堂学习有效性的策略。教师课前一定要精心备好每一节课,根据本班学生的实际特点,设计科学合理、切合实际的教学方法,充分调动学生的学习积极性。

【關键词】数学教学;有效性;策略

一、前言

新课标提出数学的系列活动内容不能让学生只单纯地依赖教师的讲解,模仿教师的解题步骤思考,形成呆板的记忆,而是要实事求是,发挥主观能动性,可合作交流经验,举一反三。

提高课堂学习的有效性是笔者教学生涯的不懈追求[1]。以下是笔者针对不同的知识点提高课堂学习有效性的实践。

二、深入细致地备好每一节课

预备环节并不只是简单地对教材进行梳理,还要考虑到学生的课堂反应、教学方法与学生思维习惯的适应性等。

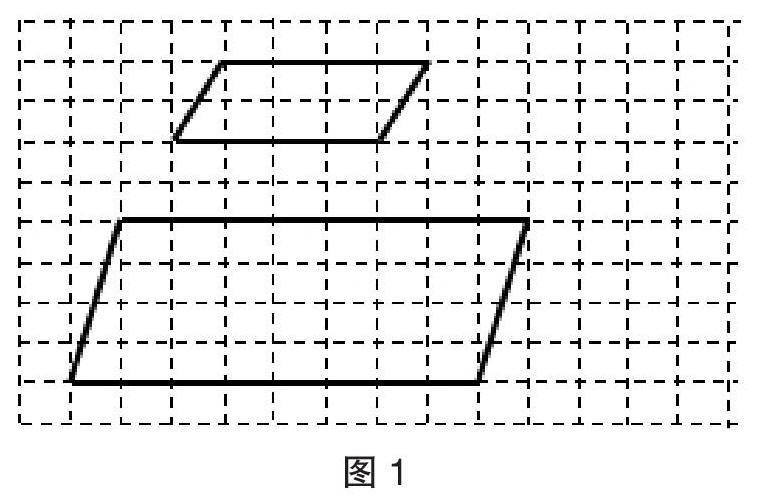

教师要根据教学内容及学生的实际,课前做好预设,在学生易出错的地方进行突破,每一课都做到有备而来,力求准确把握重点、难点,注意弱化难点,强调重点,培养学生的学习兴趣。例如在教学图形的放大与缩小时,经常会有个别学生画出的图形形状发生变化。如把图1上面的平行四边形按2∶1放大,有的学生会得到下面的图形,图形的形状变了,角度也发生了变化。

为了避免这样的错误,在画图之前,教师应在细节处、关键处进行有针对性的指导。笔者要求学生先在原来的图中作出互相垂直的底和高,分别计算出放大后高的长度、两段底边放大后的长度,再根据计算出的长度先画出互相垂直的底和高,再画出中间的长方形,就可以得到相应的平行四边形。在教师的引导下,学生可以准确地描绘图样,形状、大小没有再随意地调整了。

接着,笔者又追问:“如果是一般三角形或梯形怎样画?”同学们这时懂得举一反三,应先画出互相垂直的底和高,分别计算出放大后高的长度、两段底边放大后的长度,再根据计算出的长度先画出互相垂直的底和高,然后就可以正确画出想要的图形(如图2)。教师只要课前充分预设好,课堂上在关键处、细节处进行有针对性的指导,就能使学生快速掌握,全面提高。

三、优化操作过程,积累活动经验

教师要注重学生操作过程的实效性,让学生把简单的操作转化为具有探究性的实践活动,通过实践活动去发现事物的奥秘,亲身经历知识的形成过程[2]。

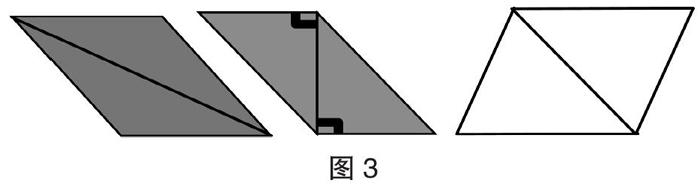

例如,教学“三角形的面积的计算”这节课时,笔者在课前要求每个学生制作两个完全一样的三角形,并标出相应的底和高。上课时,笔者先让学生回忆:“同学们谁还记得平行四边形的面积公式怎样推导出吗?一个三角形如何能变成其他的形状?请同学们把两个完全一样的三角形拼成我们学过的图形……”

怎样进行这个操作呢?教师需要找准本节课学生的认知起点,为学生学习新知识做好铺垫,唤起他们已有的认知。笔者先让学生动手摆一摆,拼一拼,分别用两个完全一样的钝角三角形、直角三角形、锐角三角形拼成平行四边形,让学生上台展示,并思考以下问题。

1.已知的平行四边形与三角形放在一起,它们的底发生了怎样的变化?

2.已知的平行四边形与三角形放在一起,它们的高发生了怎样的变化?

3.已知的平行四边形与三角形放在一起,它们的面积发生了怎样的变化?

在整个拼一拼的过程中,学生自己动手,在三角形与其他已经掌握的图形之间来回变换,通过实践操作转换图形状态,从直观的图形信息中获得了数学思维。

通过这样拼一拼、想一想,学生亲身经历了知识形成的过程,体验了转化的数学思想,丰富了活动经验。

四、要注重对比练习,拓宽学生思维空间

教师在课堂上设计出具有针对性和宽度的作业,让学生在所学知识中寻找突破点,发散思维,积极思考,进行解题,在思维碰撞的过程中发现问题,解决问题,用已有知识获得有效的解题方法。

例如求不规则瓶子的容积:“一个内直径是8cm的瓶子里,水的高度是7cm,把瓶盖拧紧倒置放平,无水部分是圆柱形,高度是18cm。这个瓶子的容积是多少?”

笔者先让学生仔细观察:“整个瓶子是不规则的立体图形,看似无处下手,可否将这个瓶子先想象为某种立体的图形呢?”通过观察发现,整个瓶子倒置前后,不变的是水的体积、无水部分的体积,而计算瓶子容积的有效方式刚好是“水的体积+无水部分的体积”。瓶子上面无水部分倒放后是一个规则的圆柱体,这两个圆柱体的体积之和就是整个瓶子的容积。

把不规则的立体图形转化成规则的立体图形,把新知识转化成已学的知识,拓宽了学生的思维空间,使学生感悟了转化的数学思想。笔者又让学生进行了对比练习:“如果要求喝掉的水的体积怎么求?”学生观察后明确:求瓶子倒放时无水部分的体积,如果要求剩下水的体积就是求瓶子正放时有水部分的体积。

笔者接着举例:“某学校想要购置40个文具,学校门口有两个商店都有该文具,虽然单价统一都是25元,但两个商店可以给学校不同的优惠,甲店买4个送1个,乙店打八五折。怎么购买能帮学校省钱呢?为什么?”

要知道到哪家商店购买合算,就要先分别求出总钱数,再进行比较。乙商店比较简单,用总价乘以85%就可以。甲店买4个送1个,每组4+1共5个,40÷5=8(组)就可以送8个,实际花的总钱数用25×(40-8)=800(元),再进行比较就可以知道哪家更合算。

求甲店的钱数时,有的学生会用40÷4=10(组),再用25×(40-10)=750(元)。教师不要急于做出评判,而是把时间交给学生思考:实际花30个文具的钱能买回40个文具吗?教师要充分利用错误资源进行教学,再总结教学方法,做到以点带面,全面提高。

通过对比练习,学生不会产生思维定式,积累了有效的活动经验,能够灵活地应用数学知识,感知生活中的数学奥妙。

五、巧妙运用数形结合,化抽象为具体

数形结合是小学阶段常见的和重要的解决问题的方法,可以化难为易,化抽象为具体,化无形为有形,让数学课堂更加丰富多彩。

如六年级教学简便计算“”时,刚开始学生不懂得简便算法,先通分,再相加。学生对这类题目的解题思路还不清晰,教师不能只进行简单的讲解,要让学生明白算理,“知其然并知其所以然”。先观察这个算式的特点,分子都是1,后面的分母依次是前一个分母的2倍,再通过画直观图,数形结合,学生就能真正理解每次增加一个数,剩下的图形都等于最后这个数,从而理解原式可以转换成“”来计算。

接着,笔者出示“”:“仔细观察这个算式跟刚才的有什么不同?如果一直加下去结果会怎样?”通过画图发现,阴影部分的面积越来越接近整个长方形,学生明白了如果后面的分数越多,结果就越接近1。

教师巧妙运用数形结合的方式进行对比,帮助学生理解了算理,避免了思维定式。相信学生再遇到类似题目时都能迎刃而解,达到良好的学习效果。

六、结语

小学阶段,教师要重视学生课堂学习的有效性,课前一定要精心备好每一节课,根据本班学生的实际特点,采用科学合理、切合实际的教学方法,充分调动学生的学习积极性,严谨细致地把每个知识点讲透,提高课堂学习的有效性与学生的学习能力,促进学生全面发展[3]。

【参考文献】

王淑香.新课标下小学数学课堂教学有效性策略探究[J].中华少年,2019(05):177.

张玉娟.问出精彩 构建小学数学有效性课堂[J].考试与评价,2020(10):73.

许瑞丽.小学数学有效性教学策略探究[J].数学大世界,2020(11):67.