三山五园地区水系变迁与文化遗产遗迹分布

孙艳芝 张同升 何紫云

[摘 要] 水系是文化資源的重要空间载体,其格局对历史文化的整体保护具有重要价值。基于史料与GIS技术分析,系统梳理三山五园地区的水系格局演变与文化遗产遗迹分布特征,为城市文脉传承保护提供空间与数据支撑。结果表明:1)三山五园地区水源开发历经引白浮泉水、引西山水源到修筑昆明湖水库,从借远水到疏近源,水源开辟工程日趋完善;水域面积呈明显阶段变化特征,从金朝到明朝水域面积从2.5 km2减少至1.21 km2,清朝增加至7.62 km2,水系格局达到鼎盛,到民国时期降低到4.48 km2,经不断治理到2019年增加至5.17 km2。2)地区文化遗产遗迹资源丰富,有古典园林、历史遗迹、寺庙建造和近现代文物4类,分别为14、48、24和41处,其数量与类型随时代变化,体现了宗教文化、园林文化及红色文化等不同时代文化内涵的更迭。3)水系是多元文化产生的重要空间载体,75%的遗产遗迹位于水系影响范围内,宜加强水系连通性,构建地区文化资源整体保护的骨架体系。

[关键词] 水系变迁;文化遗产;整体保护;三山五园地区

[中图分类号] K 928.649 [文献标志码] A [文章编号] 1005-0310(2021)04-0047-09

Relationship between the Water Pattern and Cultural Heritage in

Three Hills and Five Gardens Region

SUN Yanzhi, ZHANG Tongsheng, HE Ziyun

(China Urban Construction Design & Research Institute Co. Ltd, Beijing 100120,China)

Abstract: Water space is an important spatial carrier of cultural heritage, and its pattern is of great significance to the overall conservation of history and culture. Based on historical data and GIS technology tools, this paper systematically combs the evolution of water system pattern and the distribution of cultural resources in three hills and five gardens region, so as to provide spatial and data support for the inheritance and conservation of urban context. The results show that: 1) The water source utilization in the three hills and five gardens has gone through the process of diverting baifuquan, and Xishan water source to the construction of Kunming Lake Reservoir, from borrowing far water to draining near water source, the water source development project is becoming increasingly perfect. The water area shows obvious stage change characteristics. The water area fluctuated from 2.5 km2 to 1.21 km2 from the Jin Dynasty to the Ming Dynasty, and increased to 7.62 km2 in the Qin Dynasty, reaching its peak. It decreased to 4.48 km2 during the period of the Republic of China, and increased to 5.17 km2 in 2019 after continuous management. 2)The cultural heritage is divided into four categories of classical gardens, historical sites, temple construction and modern culture, with the quantity being 14, 48, 24 and 41 respectively. Their types and number reflect the development characteristics of the times. 3) The regional water pattern influences the development of cultural heritage from the aspects of landscape, cultural aesthetics and historical significance, so it is necessary to strengthen the research on the connectivity of water system and take it as the carrier of the overall conservation of cultural resources.

Keywords: Cultural heritage;Water pattern;Overall conservation;Three hills and five gardens

0 引言

2012年北京市党代会首次将“三山五园”历史文化片区建设列入首都历史文化名城保护内容中,“三山五园”作为一个整体逐渐成为研究热点[1]。三山五园地区是北京历史文化名城保护的重点区域,见证了北京城的建城发展历史,文物资源丰富,形成了以园林文化为主,名人、寺庙、墓葬、农耕等多元文化的复合体[2]。随着近代北京快速城市化,中心城区“摊大饼”式的发展模式,使得地区文化遗产保护面临巨大威胁与挑战。2020年9月,国家文物局公布首批6个包括北京海淀三山五园的国家文物保护利用示范区;2021年4月,三山五园国家文物保护利用示范区建设实施方案公布出台,历史文化保护出现新契机。文化遗产注重整体保护,水系作为三山五园地区系统连通性较强的因素,对区域文化系统保护具有重要意义。

三山五园地区文化价值的体现多依托水系空间,自辽金时代起,海淀成为“郊居之选胜”,各个朝代开始在此营建行宫别苑,水系在地区发展过程中起到重要作用,是中国传统文化集中的空间载体 [3-4]。从金朝修建的玉泉山泉水院和香山潭水院,到清朝的畅春园、圆明园和清漪园,水系空间成为帝王游憩与避喧听政的场所,赋予了地区政治意义[5];玉泉山和万泉水系格局的形成,促进了地区园林建设,成为中国古典园林的典范与集大成者,形成了独特的园林文化[6-7];山形水胜的自然环境,吸引历朝帝王贵族、文人墨客驻足,兴建宫殿庙宇,留下了大量寺庙、宫殿建筑遗址遗迹,彰显时代对宗教和儒家文化的尊崇[8-10];金朝开凿长河、元朝引白浮泉水、清朝开凿高水湖和养水湖及进一步疏浚昆明湖,历朝历代重视水利建设,满足生活、漕运及稻田生产的水源需求,开创了地区农耕文化,创造了丰富的农耕及水文化遗产[11]。水是三山五园地区的命脉,造就了地区基本面貌和审美基础,增加了地区文化价值,研究三山五园地区水系变迁,探讨水系与文化遗产遗迹的关系,对如何定位三山五园的文化价值具有支撑作用,可为地区文化遗产保护提供有益借鉴[12-16]。

三山五园地区的水系既创造了园林史上的顶峰,其变迁历史又折射出朝代更迭、文化兴衰,为地区留下了各具特色的建筑遗址、宫殿庙宇、名人墓碑等象征时代特征的文化基因。已有相关研究或重点探讨水系演变特征,或主要研究文化遗产分布,从水系角度探讨文化资源保护的相对较少,本研究系统梳理水系格局与各类文化遗产遗迹分布特征,分析水系变迁对文化资源分布的影响,从而探索依托水系空间加强文化资源整体保护的路径。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究区概况

“三山五園”是对位于北京西北郊、以清朝“三山(香山、玉泉山、万寿山)五园(畅春园、圆明园、静宜园、静明园、清漪园)”皇家园林为代表的各历史时期文化遗产的统称,该地区属永定河冲积而成的小平原,地形起伏明显,具有洼地和台地两种地貌,丰富多变的地势和丰沛的水源,造就了该地区水田作物和园林景观。本研究中的三山五园地区范围为《北京市总体规划2016—2035年》中规定的68.5 km2,北边以山脊线-北五环路为界,东至地铁13号线,南到北四环,西为山脊线-海淀区区界(图1)。“三山五园”形成始于康熙年间,自康熙十九年在玉泉山南麓改建行宫命名为澄心园始,历经1684年修建畅春园、1745年修建长春园、静宜园,到1750年兴建清漪园,再到1801年建成绮春园,“三山五园”建设基本全部完成(图2)。

1.2 数据与方法

1.2.1 数据来源

基于《北京历史地图集》《北京城的生命印记》《北京水利史》等著作和相关文献 [17-19],作者梳理了相关基础资料,作为研究的本底数据;在此基础上进行了数据整理与分析、对照与考证、整合与转译,形成水系格局演变数据库。

本文文化遗产遗迹是指各类文物保护单位,包括世界遗产、全国重点文物保护单位、北京市文物保护单位、海淀区文物保护单位及文物普查登记项目,其数量、名录分别来源于截至2019年联合国教科文组织确认的世界遗产、截至2019年国务院公布的八批全国重点文物保护单位、北京市公布的八批市级文物保护单位、截至2014年海淀区政府发布的四批区级文物保护单位以及第三次全国文物普查登记的项目名录。

1.2.2 研究方法

1)水系解译与绘制

基于GIS平台,本文对历史地图数据进行校正配准处理,将相关空间数据在大地2000坐标(CGCS2000)下进行整合,对整合后的金、元、明、清等不同时期的历史地图进行矢量化绘图与分析,形成地区历史水系变迁图;基于天地图2019年高清遥感影像进行对比验证,解译三山五园地区地表水体分布现状。

在对文献资料展开绘制研究的基础上,作者经现场调研对文献地图数据加以考据,利用测绘、走访等方式收集资料,对解译结果进行修正,获得各时期水系分布图。

2)水系景观破碎指数

破碎指数(FI)表征景观被分割的破碎程度,反映景观空间结构的复杂性,在一定程度上反映了外界对景观的干扰程度[13]。本文利用破碎指数衡量三山五园地区水系形态和破碎程度,体现水系格局变化特征,其计算公式为

式中,Si为第i个水系的面积(m2);pi为第i个水系的周长;A为研究区面积;FI为破碎指数,定量评价水系格局演变过程中的复杂性与破碎化程度,值越大表明破碎程度相对越高,受外界干扰越大[20]。

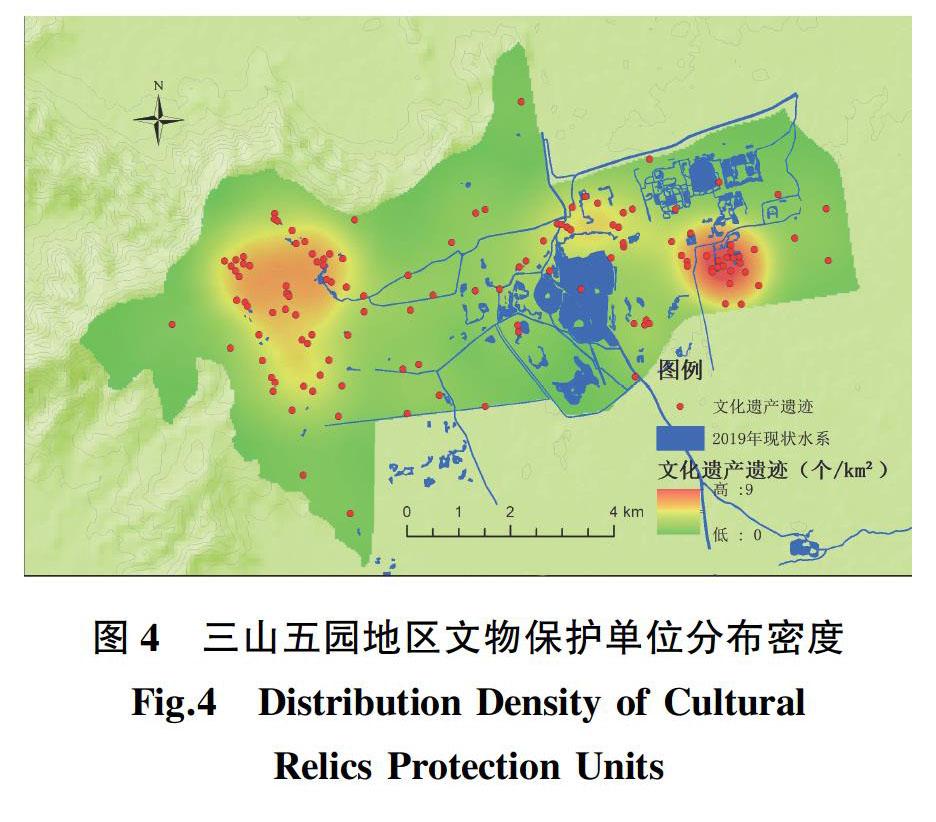

3)文化遗产遗迹核密度分析

本文利用GIS平台将不同时期文化遗产遗迹绘制于同一地理数据空间,采用核密度和缓冲区工具分析文化资源密度分布、水系与文化资源分布的关系。

核密度估计是基于地理事件可以发生在空间中的任何位置但发生的概率不一样而建立的,其依据是概率理论,研究要素越密集的区域事件发生的概率越大[21]。利用核密度估计三山五园地区文化遗产遗迹的密集程度,用Rosen-blatt-Parzen核估计,如式(2)所示。

h>0为带宽,x - Xi表示估值点x到事件Xi处的距离。

2 结果分析

2.1 三山五园地区水系格局演变

三山五园地区水系最早是西山山麓洪积扇前缘由泉水汇集而成的沼泽低地。1153年,海陵王完颜亮将金朝都城从上京南迁至燕京,改称中都,成为北部中国的统治中心;由于人口规模的增加和城市功能的扩大,城市用水、灌溉、漕运、城池宫苑的建设和园林绿化美化对水的需求日益加大,该地区大规模水系治理随之开始。本研究通过对不同时期历史水系地图的解译,绘制三山五园地区历史水系变迁图,金

朝至明朝水系面积从2.50 km2减少至1.21 km2,清朝增加到7.62 km2,水系格局达到鼎盛;水系面积到民国时期又降低到4.48 km2,经不断治理,到2019年增加至5.17 km2。水系破碎度整体呈增加趋势,破碎指数从元朝的0.06持续上升至2019年的1.8,破碎程度加剧(图3和表1)。

历经不同时期,三山五园地区水源和主要河湖水系几经演变,最终形成玉泉山水系和万泉水系,分别是西山地区向东流的水系和为从巴沟低地向北流的水系,在各个朝代发挥着漕运、景观、灌溉等不同的功能作用[22]。水系格局演变是漕运、人口规模、园林兴建以及农田水利综合作用的结果,其变迁过程反映了时代发展特征与区域文化内涵。

2.2 三山五园地区文化遗产遗迹分布特征

2.2.1 文化遗产遗迹数量及分布

三山五园地区是北京除老城区外文物古迹最为集中的区域。根据文物普查统计,三山五园地区有文物140处(除去不同等级文保重复数量后共127处),占海淀区总数的40%;其中全国重点、北京市市级、区级文物保护单位以及文物普查登记项目分别为11、19、52和58处,占海淀区比重分别为50%、45%、43%和35%(表2)。三山五园地区面积占海淀区总面积的16%,以16%的面积承载40%的文保数量,文化资源密集程度相对较高。从文化资源密度分布图上看,密度较高的区域主要有两处,分别是原畅春园地区和植物园-香山地区(图4)。

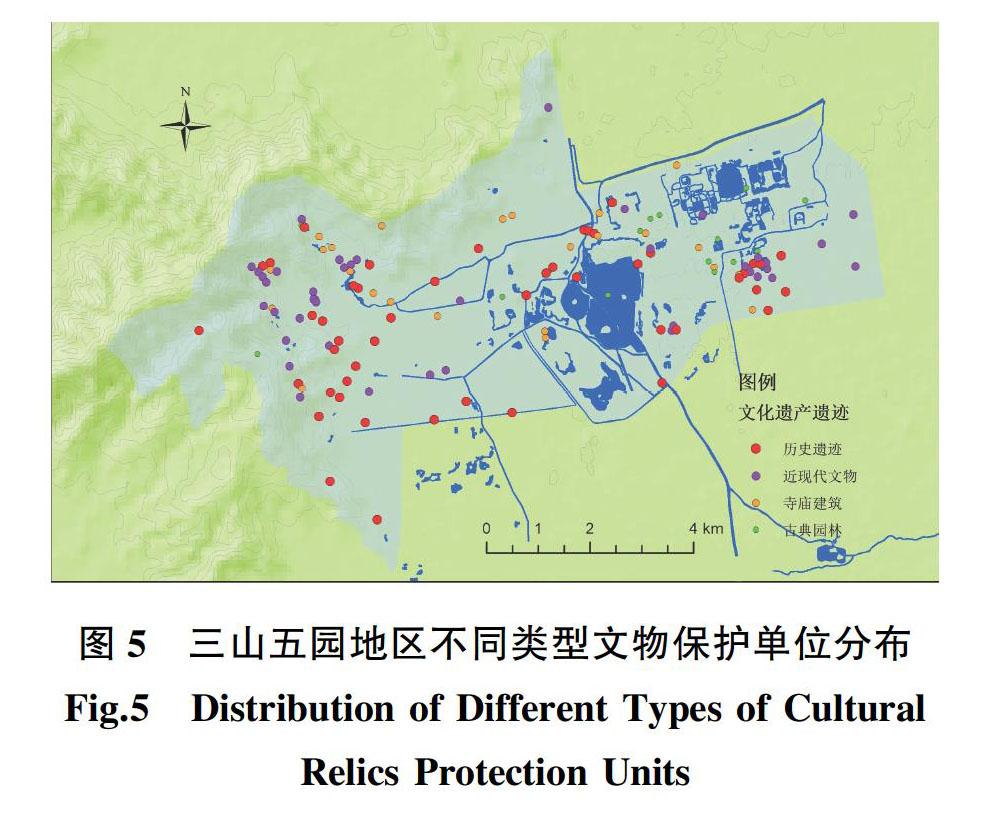

2.2.2 不同类型文化遗产遗迹分布

根据文化遗产遗迹的历史功能性质,将其分为4类:历史遗迹、近现代文物、寺庙建造和古典园林,数量分别有48、41、24和14处。历史遗迹类数量最多,主要是海淀区文物保护单位和文物普查登记项目,保护等级相对低;古典园林数量最少,但在全国重点文物保护单位中的比重最大,相比较而言,古典园林的保护等级高,历史文化价值高(表3)。历史遗迹类资源分布较分散,整个地区均有分布;近现代文物主要分布在香山和原畅春园两个区域,寺庙建筑多位于植物园和万寿山北部区域,古典园林分布集中在圆明园地区(图5)。多样的文化资源类型彰显了丰富的时代文化价值内涵与功能作用。

2.2.3 不同时期文化遗产遗迹分布

从文化遗产遗迹始建年代看,清朝的数量最多,占43.3%,其次是民國时期,为26%。清朝时期的文化遗产遗迹主要分布在中部区域,从香山、植物园沿着北旱河到玉泉山-颐和园,再到北京大学地区,呈线性带状分布;类型多为历史遗迹和古典园林,尤其是古典园林类数量占79%,成为中国封建社会园林建设的顶峰[23-24]。

民国时期文化资源较多集中在香山-植物园内,主要是近现代建筑;明朝时期多是寺庙建筑,主要位于北部山区;其余时期的文化资源数量相对较少(表4和图6)。

2.3 水系变迁与文化遗产遗迹的关系

河湖水系的开发利用是三山五园地区历史文化发展的关键,地区文化遗产遗迹多分布于水系周边。三山五园地区水系500 m缓冲区

内的面积为46.1km2,占地区总面积的67.3%;落入水系

500 m缓冲区内的文化遗产遗迹数量有95处,占总量的75%,其中全国重点文物保护单位全部处于缓冲区内,其余依次是市级文保、区级文保和文物普查登记项目(表5和图7)。水系空间作为文化产生的重要载体,留下了类型多样的文化遗产遗迹,其变迁过程也在影响着文化资源的发展变化。

2.3.1 水系与古典园林、历史遗迹的关系

1)水系与古典园林

大面积水域是园林修建的基本前提,同时园林建设也促进水利系统不断完善。三山五园地区水系500 m缓冲区涵盖了地区全部14处古典园林,相较其他类型资源,园林受水系的影响最大。

随着北京都城地位的上升,贵族休闲娱乐生活对水源的利用和布局产生了新的需求,园林用水成为水利开发的新目标之一。金朝开凿长河,方便了从万宁宫到西山行宫的联系,助推西山皇家园林的兴起;明朝海淀地区万泉水系的发展推动了园林建设的热潮,兴建了清华园、勺园等。清朝三山五园地区水系格局日趋完善,使得园林建设达到中国古典园林发展的高峰;康熙年间修建畅春园、圆明园、长春园、绮春园等,乾隆年间为解决园林用水问题,建石槽远引西山水源、大力开浚瓮山泊、进一步疏浚玉泉山东下的旧渠道,以保障园林用水。水系治理与水源开辟促进了园林建设与发展,留下古典园林这一珍贵文保类型[25]。

2)水系与历史遗迹

随着三山五园地区皇家园林、赐园、私园的兴建,与之联系密切的道路、市集活动随之兴盛,名镇村落由此形成,从而衍生出的历史遗迹类文保也多沿水系而布局,有36处,占总数的75%,如青龙桥后街30号古建、官碾房1号古建、老虎洞席棚商铺及六郎庄茶棚等。

在历史遗迹类资源中,水文化遗产遗迹数量有22处,占总数的46%,近一半是因水系治理、水利工程开发而形成的文化资源。金朝开凿海淀台地,沟通瓮山泊与高粱河,是三山五园地区水系治理创新性的开端。元朝水利学家郭守敬提出远引白浮泉之水,跨过双塔河、榆河、一亩、玉泉诸水,汇入瓮山泊后注入高梁河,形成了白浮-瓮山宏大的引水工程;同时,为保障皇城供水,元朝专门开辟御用水源金水河,引玉泉水直接入都城太液池,形成了玉泉山-金水河-太液池水系为皇家专用供水系统。明朝水源缩减,玉泉山水系衰落,万泉水系的整治力度加强,丹棱沜开辟水田稻作,建清华园、勺园,体现了社会活动的多元化。清朝大力开浚瓮山泊,建引水石槽把香山、碧云寺、卧佛寺的大量泉水引到玉泉山涵漪湖,向东注入瓮山泊,扩充水源,水利系统不断完善。经过一系列的水利工程,三山五园地区形成了泉、河、渠、湖、闸、田一体的完备水利网络体系,留下数量较多的古河道、水文化遗产,如南北旱河、勺园娄兜桥、青龙桥等,既是当时治水、设计理念的体现,也反映出时代的发展与社会需求。

2.3.2 水系与寺庙建筑、近现代文物的关系

除孕育了丰富的园林、历史遗迹外,水系也是北京宗教文化和红色文化的主要空间载体,其500 m缓冲区内纳入了75%的寺庙建筑和66%的近现代文物。

寺庙建筑类资源是宗教文化繁荣的产物。北京京西地区出现较早的

宗教文化以佛教文化影响最为显著,佛教自汉代传入中国,发展迅速。晋代,京西地区开始出现佛教寺庙,历经唐、辽金等时期,有卧佛寺、碧云寺、香山寺等,是三山五园地区出现宗教文化的最早见证。中国古代宗教均好山水佳处兴建寺院宫观,地区寺庙建筑多依水而建,唐代古刹卧佛寺有樱桃沟水源,元朝的大承天护圣寺、明朝的功德寺均依瓮山泊而建,清朝诸多寺院均依托玉泉山、万泉河水系而兴盛。

三山五园地区近京城而地势高旷,也是古今各界人士钟爱的身后之地,形成了遗产遗迹的集中区域。辽代皇族后裔、蒙元帝国重臣耶律楚材葬于昆明湖东岸;民国以后,各界名人入葬西山,如思想家梁启超,学者刘半农、刘天华兄弟,慈善家熊希龄,京剧名家梅兰芳、马连良、周和桐、言少朋,抗日名将佟麟阁等;南旱河沿岸的万安公墓是北京最早的现代公墓,葬有李大钊、朱自清等各界名人,尽显革命爱国主义情怀。

园林、宗教、红色等多元文化在三山五园地区更迭出现,留下了丰富的文化遗产遗迹资源,彰显着不同的时代内涵。依托水系空间结构,结合文化资源分布,可打造植物园—旱河—玉泉山—颐和园遗产廊道、香山遗产片区和畅春园遗产片区等“点—线—面”结合的遗产保护格局。

3 结论

研究基于历史地图与文物普查数据,通过GIS解译绘图,系统刻画水系变迁、文化遗产遗迹分布以及两者的关系,为北京历史文化名城保护、城市文脉传承提供研究支撑。主要结论如下:

1)三山五园地区水系格局历经不断繁盛、衰败、治理后改善等过程,反映时代治理的发展特征。金朝至清朝,三山五园地区水源的开发和利用经历了远导白浮泉、引西山水源到修筑昆明湖水库,前后相承,从借远水到疏近源,水源开辟工程日趋成熟。水域面积呈明显的阶段变化特征,从金朝到明朝水域面积从2.5 km2减少至1.21 km2,清朝增加至7.62 km2,水系格局达到鼎盛,水系面积、形态以及连通性均处于较高水平。新中国成立以来,城市化进程迅速,三山五园地区大范围开采地下水,泉流逐渐减少至枯竭断流,水源不足;伴随城市建设和人口增长,污水排放增加,水质恶化,破碎程度增加。发展至今,在生态文明理念下,三山五园地区水系治理力度加强,水系环境不断改善。

2)三山五园地区文化资源丰富,是时代发展的缩影。地区文化遗产遗迹资源富集,有140处,占海淀区总量的40%,类型多样。自金朝到近现代,各阶段文化特征迥异,文化遗产遗迹类型存在明显差异性。早期以寺庙建筑为主,如卧佛寺、碧云寺等;明清时期,随着经济发展,皇室贵族娱乐活动增多,造园活动达到高潮,古典园林类资源以该时期最盛;清末至民国时期,战争使得三山五园地区迅速衰败,涌现出大量名人私宅院落、重要建筑等近现代文物类资源,在革命战争中发挥了不可替代的作用。文化遗产遗迹分布变化展现了不同时期的文化内涵,从金元时期的宗教文化,到明清时期的园林文化,再至近现代的红色文化,折射出了时代发展特征与社会需求。

3)三山五园地区水系是多元文化产生的重要空间载体。三山五园地区水系格局演变并非单纯自然风貌的变迁,是城市发展、人口规模增加、物资需求综合作用的结果,也使得水系空间成为宗教、园林、红色等多元文化的载体,地区75%的文化遗产遗迹均位于水系影响范围内,水系变迁深刻影响了文化遗产遗迹的产生与发展。作为整体连通性较强的因素,通过水系格局特征演变分析,探寻文化发展脉络,对地区文化资源整体保护具有重要意义;宜加强地区水系连通性研究,将其作为遗产廊道与遗产片区构建的重要载体,提高区域历史文化整体性保护成效。

[参考文献]

[1] 朱强,张云路,李雄. 北京“三山五园”整体性研究新思考[J]. 中国城市林业,2017(1):29-32.

[2] 王鹏,罗攸. 城市化背景下北京“三山五园”地区文化遗产保护研究[J].建筑与文化,2015(9):198-199.

[3] 李清玉. 自组织理论视角下三山五园地区功能提升研究[D]. 北京:北京建筑大学,2016.

[4] 周坤朋,王崇臣,王鹏. 京华水韵——北京水文化遗产[M].北京:清华大学出版社,2017.

[5] 肖金亮,林玉军,倪瑞锋. 历史文化名城中的文化景观:双轮驱动下的北京三山五园地区整体性初探[J]. 中国文化遗产,2019,91(3):58-67.

[6] 肖东发. 古都三山五园的历史文脉和文化价值[J].北京科技大学学报(社会科学版),2015,31(3):43-47.

[7] 刘剑刚. 北京西北郊园林的变迁[J]. 北京规划建设,2016 (3):80-85.

[8] 李揚. 新型城镇化与历史文化景区的整体保护:以北京三山五园地区为例[C]// 北京联合大学北京学研究基地北京学学术研讨会. 北京联合大学北京学研究基地,2014.

[9] 魏晋茹. 活态保护农业文化遗产京西稻[J]. 北京观察,2016 (12):66-69.

[10] 陈康琳,钱云. 北京西郊“三山五园”文化景观遗产价值剖析[J]. 中国园林,2018,34(5):115-118.

[11] 李正,李雄,裴欣. 京西稻的景观变迁兼述其与城市互动关系的复杂性和矛盾性[J]. 风景园林, 2015(12):58-65.

[12] 刘剑,胡立辉,李树华. 北京“三山五园”地区景观历史性变迁分析[J]. 中国园林,2011,27(2):54-58.

[13] 孙冬虎,许辉. 北京历史人文地理纲要[M]. 北京:中国社会科学出版社,2016.

[14] 张连城,陈名杰. 三山五园区域文化认知与传播研究[M].北京:九州出版社,2019.

[15] 朱强,王钰,贾一非,等. 今日宜逛园:图解皇家园林美学与生活[M].北京:中国林业出版社,2019.

[16] 罗皓,张崴,刘磊. 基于历史地图解译的崇州罨画池水系演变研究[J]. 中国园林,2019,35(2):133-138.

[17] 侯仁之. 北京历史地图集[M]. 北京:北京出版社, 1988.

[18] 侯仁之. 北京城的生命印记[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[19] 吴文涛. 北京水利史[M]. 北京:人民出版社, 2013.

[20] 史芳宁,刘世梁,安毅,等. 城市化背景下景观破碎化及连接度动态变化研究:以昆明市为例[J]. 生态学报,2020,40(10):3303-3314.

[21] 张同升,孙艳芝.中国国家级风景名胜区的空间特征和价值功能[J].城市发展研究,2019,26(8):6-12.

[22] 赵连稳. 清代三山五园地区水系的形成[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(1):16-21.

[23] 何瑜. 三山五园称谓的由来及其历史地位[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2014,12(1):60-61.

[24] 北京林业大学园林学院.北京三山五园地区绿道规划与设计研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2018.

[25] 张宝秀,张景秋,叶盛东. 西山文脉——三山五园[M].北京:北京出版社,2019.

(责任编辑 李亚青)