江苏省乡土特色种质资源保护与开发利用

朱银 邹淑琼 汪巧玲 颜伟 杨欣 狄佳春 徐婷婷 宋锦花

摘要:通过分析江苏省第三次全国农作物种质资源普查数据,发现江苏省农作物种质资源种类相当丰富,但随着城镇化进程推进,商业化育种冲击,地方特色品种逐渐退出生产,急需加强地方种质资源保护力度。通过查阅文献、座谈、问卷调查等方法,对江苏省地方种质资源开发利用的典型案例进行调查分析,发现江苏省地方特色种质资源开发利用相对滞后,深入鉴定评价不足,急需针对不同的资源类型,探索适合江苏省发展的灵活多样的开发利用模式,促进在保护中利用,在利用中保护,因地制宜发展特色农业。

关键词:特色种质资源;保护;开发利用;地方品种;特色农业

中图分类号:S32 文献标志码: A文章编号:1002-1302(2021)19-0019-05

农作物种质资源是农业科技原始创新、现代种业发展的物质基础,是保障粮食安全、建设生态文明、支撑农业可持续发展的战略性资源。世界各国均十分重视种质资源的保护和利用工作。江苏省种质资源工作起步较早,从20世纪30年代开始,系统开展了种质资源的收集、评价与利用研究,收集了一批地方特色资源和国外资源。新中国成立后各级政府都非常重视种质资源保护与利用工作,分别于1956—1957年、1979—1983年、2015—2020年开展了3次大规模的农作物种质资源征集工作[1],加强了江苏地方农作物品种资源的收集保护。

随着江苏省现代农业的不断发展和城乡现代化进程的持续推进,对优异特色种质的需求不断增加。江苏省农业种质资源的保护和开发利用尚不适应现代农业的发展要求,尤其是不能满足种业发展的需要,存在着地方特有种质资源消失风险加剧、优异资源发掘利用严重滞后、种质资源保护与鉴定设施不完善、种质资源保护与共享机制不健全等诸多问题,迫切需要探索出一条适合江苏省发展的地方种质资源保护与开发利用之路。

本研究旨在通过实地调研、数据分析等方法,揭示江苏省地方农作物种质资源的分布与演变规律,提出乡土种质资源的保护建议。通过查阅文献资料、典型案例分析,探索不同类型乡土特色种质资源的开发利用模式,因地制宜发展特色农业,充分发挥地方种质资源对乡村特色产业的支撑作用,促进农业供给侧结构性改革和三产融合。

1研究方法与过程

1.1普遍调查

2016年江苏省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动启动,江苏省种子管理站和60个县区的种子管理相关部门通过查阅资料、实地调研,开展了各县区农作物种质资源变迁情况普查,了解了当地1956年、1981年、2014年的气候、人口、土地、经济状况以及农作物种植情况,并征集了古老、珍稀、特有、名优的地方作物品种和野生近缘植物种质资源。组建了系统调查队,对江苏省睢宁、邳州、阜宁等17个生态代表地区进行实地调研,抢救收集地方特色种质资源。通过对60个县区种质资源状况进行数据分析,揭示江苏省地方农作物种质资源的演变规律与发展趋势。

1.2个案调查

本研究选取江苏省地方特色资源产业化开发利用相对成功的村镇开展个案调查,如靖江市马桥镇、邳州市八路镇等。调查时采用座谈、访问、问卷和文献查阅相结合的形式。与村镇农业主管部门负责人进行座谈,了解当地人口、教育、土地、特色农业产业、特色农产品及经营状况。对种植大户、农民等农业经营主体开展访问和问卷调查,了解特色种质资源的种植情况、特色农产品的类型、运营模式及销售渠道,并查阅相关文献资料,分析靖江香沙芋、邳州苔干、溧阳乌饭、溧阳毛尖花红等地方特色资源开发利用的经验,总结江苏省地方特色资源的开发利用模式。结合江苏省乡村产业发展需要和地方特色文化传承保护,针对不同类型的种质资源,提出不同的开发利用模式。

2调查结果与分析

2.1江苏省农作物种质资源的演变规律与发展趋势

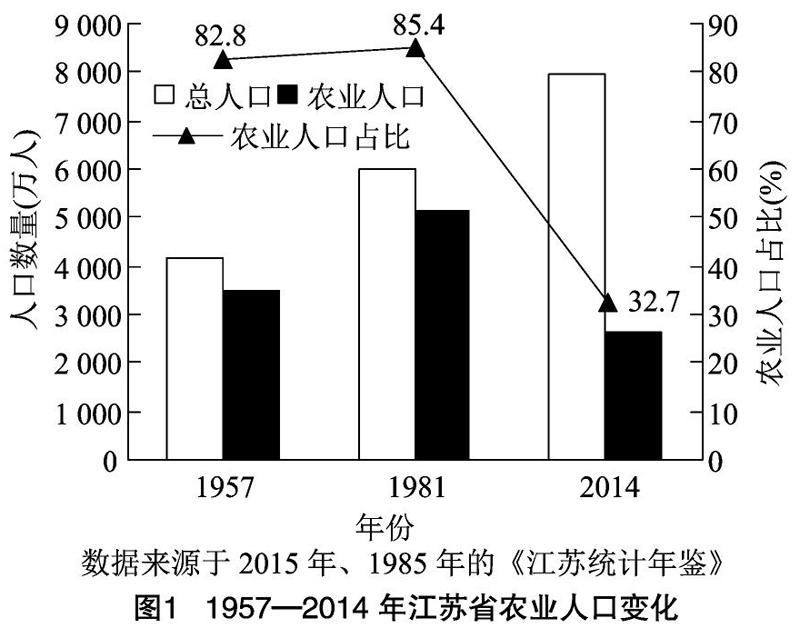

2.1.1社会快速发展,加剧地方特色种质资源流失1957—2014年江苏省总人口不断增多,相比1957年人口增加了近1倍,但农业人口与农业人口占比表现为先缓慢上升后大幅度下降趋势。这主要由于1981年实行家庭联产承包责任制之后,广大农村人口从土地中解放出来,青壮年大多外出打工,导致农业人口急剧减少(图1)。

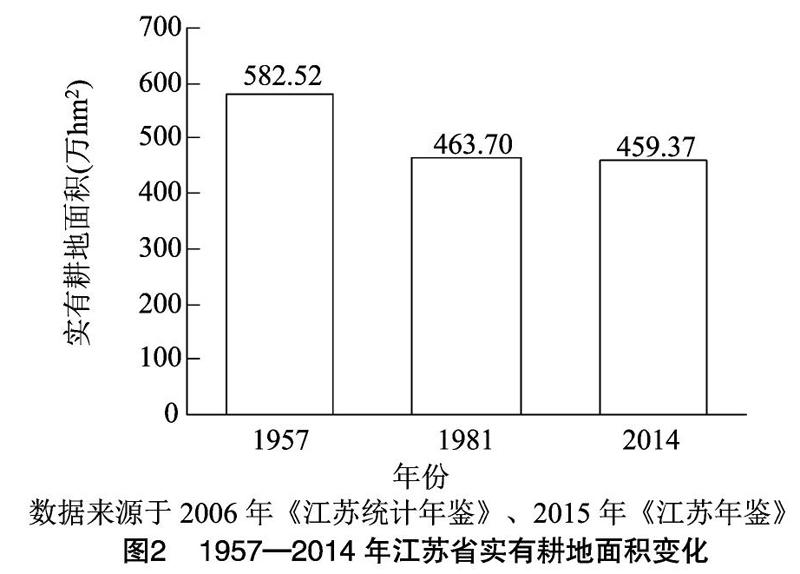

从图2实有耕地面积变化看,江苏全省的耕地面积表现为下降趋势,这跟城镇化进程密切相关。很多耕地被占用,使得原本在这些地方种植的作物不再种植,最终丢失。

从图3农作物播种面积看,1956—2014年江苏全省农作物总播种面积、粮食作物和棉花播种面积都表现为下降趋势,油料作物播种面积呈现增加趋势,棉花播种面积在1981年以后大幅度下降。这些跟江苏省农业种植结构调整密切相关。

从主要农作物产量(表1)看,1956—2014年江苏全省粮食和油料作物总产量都在大幅度的提高,棉花产量表现为先大幅度提高后大幅度降低。粮食作物播种面积下降,产量却大幅度提高,这主要归功于品种改良,大量高产、优质的培育品种得到广泛推广应用。

2.1.2现代改良品种成为产业主流,地方品种在产业中的占比急剧下降 根据江苏省农业区划以及县域历史变革尽量少的原則,分别选取昆山市、六合区、如东县、大丰县、宝应县、丰县等6个具有代表性的地区,利用1956年、1981年、2014年全国农作物种质资源普查与收集行动普查表数据,统计6个普查地区代表性地方品种和选育品种数量,分析江苏省地方农作物种质资源的发展趋势。

由表2可知,1981年之前,全国为了解决温饱问题,主要种植粮食作物,果树、蔬菜种植较少,前期代表性地方品种数量没有统计;除果树外,1956—2014年种植的所有代表性地方品种数量及占比都表现为大幅度下降趋势。与1956年相比,2014年代表性地方品种占比下降幅度在36%以上;玉米代表性地方品种占比下降幅度最大,高达96%,说明地方品种在产业中的占比急剧下降。同时,培育品种数量表现为大幅度上升,说明新改良品种成为产业主流。到2014年水稻、小麦、玉米、大麦、油菜、棉花的代表性地方品种占比已降到0,生产上推广利用的均为育成品种;花生、大豆、蔬菜和杂粮等部分地方品种仍在种植应用。

随着现代农业的不断发展,许多古老的地方品种不适应当前生产需要,种植面积减少甚至鲜有种植,转而被大面积推广的新品种所取代。加强地方特色种质资源的收集保护十分迫切。

2.2江苏省地方特色农作物种质资源的开发利用

根据调研结果,江苏省地方特色种质资源开发利用模式可以总结为以下4种。

2.2.1创新经营模式,打造特色产业从调研结果看,江苏省不少古老地方品种具有一定的种植规模,已经产业化开发,初步形成了具有一定知名度的地方特色农产品。下一步须在种植模式和经营方式上加以创新,以适应现代农业的发展要求。

靖江香沙芋(采集编号:P321282011)是地方古老品种开发利用的典型,其栽培时间可以追溯到南宋建炎年间(公元1130—1140年),距今已有800多年的栽培历史。到明成化七年(公元1471年)靖江建县制之后,当地所产的红芽芋头开始对外称为靖江香沙芋,从此马洲栗芋甲天下[2]。靖江香沙芋虽有悠久的历史和丰富的人文传承,但真正发展成产业不过是近20年的事。靖江市经作站在传统靖江地方香沙芋品种基础上进行提纯复壮和良种扩繁培育,不但丰产性好,而且保留了靖江地方香沙芋品种的品质优势。靖江地区人多地少,以往芋头大多种植在田头、十边隙地,种植规模小、产量低。至20世纪90年代,靖江全市芋头种植面积只有56667 hm2左右。进入21世纪以来,靖江市在推进种植业结构调整的过程中,十分注重香沙芋的生产及产业化开发,成立了靖江市香沙芋产销协会,制定了香沙芋产业发展规划,靖江香沙芋产业在良种扩繁、规模化种植、机械化栽培、品牌营销、加工转化等方面有了长足发展,产业链条不断延伸,贸工农一体化的产业化发展格局基本形成。香沙芋作为靖江市首个国家地理标志的农产品,成为带动农民增收致富和推动地方特色农业发展的有效载体。红芽牌香沙芋于2017年荣获“江苏好杂粮十大品牌”及“江苏好芋头金奖”。目前靖江香沙芋产业的整体种植规模达到1 733.33 hm2,年产值近3亿元,已成为靖江市农民致富的支柱产业之一。

古老地方品种产业化开发利用的农产品还有牛踏扁蚕豆(采集编号:2016321504)、溧阳白芹(采集编号:2016321185)、地龙白慈姑(采集编号:2016321004)、大紫红莲藕(采集编号:P321023004)等。对于这些古老品种,可以不断提纯复壮,防止品种退化,进一步打造品牌,大力宣传推广,发挥地方优异特色品种优势,推进农业供给侧结构性调整,进一步做强地方特色产业。

2.2.2强化品种改良创新,做强特色产业江苏省有些古老品种在历史上曾一度成就了地方特色产业,但由于常年种植,品种退化,同时人们对特色农产品的品质要求不断提高,这些老品种逐渐被推广的改良品种或引进品种替代。

邳州苔干(采集编号:2016322001)是品种改良创新利用的典型。苔干产于历史悠久的文化古城古邳,迄今已有约2 300年的历史。因其食之有声,清脆爽口,20世纪60年代被周恩來总理形象地称之为“响菜”,亦称“山蜇菜”。邳州市农业部门先后从邳州地方苔干品种中系统选育出邳苔1号、邳苔2号(群众把邳苔2号称为“青不老”),并经徐州市农作物品种审定委员会审定[3]。这些年,邳苔2号一直是徐州苔干产业的主栽品种。徐州市邳州和睢宁地区已成为全国最大的苔干生产、种植基地,产品远销日本、韩国、新加坡以及我国香港、澳门、台湾等地区。2011年以来,邳州苔干先后被批准为“无公害农产品”“国家地理标志保护产品”。伟楼、晶贝、三宝、德好、小苔农等5个品牌成为徐州市知名品牌。邳州苔干通过推行标准化示范区建设,实行“公司+基地+农户”的运行模式,每年标准化种植面积达466.67 hm2以上,示范户数达到1 200多户,人均收入达4 000余元,高于当地农民平均收入20%以上。睢宁县年种植苔干面积达266.67 hm2,打造了在水一方、圯桥、古下邳等品牌,建立“公司+基地+农户”的模式,两季效益达12万~15万元/hm2,增加农民收入近12万元/hm2,带动当地3 000多名农民致富。当地特色资源的规模化发展对农民致富起到了积极推动作用。

近年来品种改良创新利用的农产品还有苏芡[4]、溧阳白茶(采集编号:P320481028)、滨海白首乌(采集编号:P320922027)等,对于那些被替代的古老品种,迫切需要加强收集,保护资源的遗传多样性,通过创新改良加以利用。

2.2.3发掘品种特色,因地制宜发展特色产业江苏省某些古老地方品种具有地方特色,在当地有一定知名度,或者历史上曾经是名品,但是没有注重开发利用或者是没有竞争力,在现代产业中凋亡了。

溧阳毛尖花红(采集编号:2018321408)就是具有地方特色,但有待发掘利用的典型。在清乾隆年间,毛尖花红成为宫廷贡品,名声鹊起。20世纪80年代,在溧阳市毛尖村广为种植。然而,因其产量较低,渐被村民冷落,以至于濒临绝迹。经权威部门检测,毛尖花红营养元素超过苹果10多倍,且具有杀菌、治痢疾等多种药用功效,具有抗病性强、耐旱、耐土壤贫瘠等特点。2009年,溧阳市将其列为濒危果木品种进行拯救[5]。目前,已着手对花红进行深加工,开发花红蜜饯、花红酒、花红茶,让传统果品重现生机。

同样的案例还有淮安的86080凌桥大米(采集编号:P320804027)[6]。对于这类资源,须挖掘资源内涵,抓住地方特色,加以保护和开发利用。

2.2.4培植市场,创造特色产业本次调查中,发现有少部分野生种质资源,现存数量不多,有的仅在山区零星分布。但是这些资源同样具有潜在的开发利用价值,能够为遗传多样性研究和育种提供重要基因来源。

野生乌饭树(采集编号:2016321623)是野生资源开发利用的典型。乌米饭是一种紫黑色的糯米饭,是采集野生植物乌饭树的叶子煮汤,用所煮的汤将糯米浸泡半天,然后捞出放入木甑里蒸熟而成。乌米饭历史悠久,出现于唐代,在佛教中被称为“阿弥饭”,在道教中被称为“青精饭”。《本草纲目》中记载:乌米饭“久服能轻身明目,黑发驻颜,益气力而延年不衰”。相传乾隆皇帝南巡到苏州木渎游山玩水时,对2种美食赞不绝口,称赞为“二乌宝”,其中一“乌”就是指乌米饭。在我国江苏、浙江等地,人们至今仍保留着农历四月吃乌米饭这一习俗[7]。

同样的案例还有南京八卦洲的芦蒿,从江边野菜,经驯化栽培,发展成为农民脱贫致富的“金银菜”[8]。当然,尚有桂五野柿子(采集编号:2017323012)、棠梨(采集编号:2016322213)等野生资源基本处于待开发利用状态。建议农林部门在加大保护力度的同时,开展人工栽培驯化,以满足社会需求,传承传统文化,培植市场,创造特色产业。

3结论与建议

3.1加强种质资源宣传和保护的力度

随着人口增多、农业人口占比下降、耕地面积和农作物播种面积减少,传统的栽培技术得不到传承,原本种植的农作物不再种植,地方特色种质资源流失严重。从调查结果看,江苏省水稻、小麦、玉米等大宗农作物随着改良品种的推广,地方品种基本退出生产。一些蔬菜、杂粮的地方特色品种因其优良的品质或抗性优势在传统庭院栽培中仍有分布;桃、梨、柿、板栗是江苏省传统果树,由于是多年生植物,在乡间仍有零星分布。但是,随着现代农业的发展和乡村建设的推进,特粮、特经、蔬菜、果树生产也逐渐趋于规模化和专业化,地方品种也将逐渐退出。因此,迫切需要通过媒体、培训会、座谈会、走访等多种形式加强宣传,增强地方特色种质资源的保护意识。进一步加强江苏省特异地方品种资源的抢救性收集和保护力度,防止地方特色种质资源灭绝,保护江苏省种质资源的遗传多样性[9]。

3.2加大科研力度,深度鉴定评价

保护是前提,利用才是目的。江苏省积极推进种质资源的繁殖鉴定工作,通过深度鉴定评价发掘优异资源,在育种和生产上加以利用。目前90%以上的地方种质资源还未从分子、基因水平开展精细、深度的鉴定评价。对于地方特色种质资源的研究应集中在种子提纯复壮、品质提高、绿色商品生产、产业链条延伸、经济效益挖掘等方面;同时应该将特色品种的提纯复壮和保存放在首位,确保特色品种的原有性状指标和品质标准,在此基础上进行特色品质的提高和经济效益的挖掘;如果丢失了特色品种的特色性,便失去了特色产业发展的意义[10]。在加强种质资源离体保存技术研究的同时,应加强从分子水平、基因水平开展精细、深度的鉴定评价,深入挖掘优良、特异基因资源,为未来农业发展提供基因资源储备,保障农业可持续发展[11]。

3.3针对不同类型的资源,采用灵活的开发利用模式

在做好资源保护的同时,应进一步挖掘、提升资源的产业化价值,加快优异资源的开发利用。针对不同类型的资源,建议探索不同的开发利用模式。针对已初步形成特色产业的资源,应加强提纯复壮,防止品种退化,着重解决生产技术问题,进一步壮大特色产业。针对有潜在开发利用价值的资源,应扩大示范推广试验,宣传营造市场氛围,解决大规模产业化的市场和生产问题。针对具有优良特性,但由于产量低、抗性差等难以直接利用的资源,应利用其优良基因,进行品种改良创新,培育优质、高产、抗病品种。针对目前尚未发现特别重要利用价值的资源,应加以保护,用于品种演变进化规律研究,进一步加强深入鉴定评价,发掘科研和产业价值。

参考文献:

[1]刘旭. 四十年改革开放几代人梦想成真——记中国作物种质资源40年发展巨变[J]. 中国种业,2019(1):1-7.

[2]韩利. 靖江香沙芋——马洲栗芋甲天下 粉糯甘辛香袭人[J]. 长江蔬菜,2017(18):29-30.

[3]蔡新波,蔡煉明,郭同君,等. 苔干新品种——邳苔2号[J]. 蔬菜,2007(1):8-9.

[4]鲍忠洲,潘蓉蓉,谢贻格,等. 苏芡近代发展史及发展前景[J]. 长江蔬菜,2015(22):37-40.

[5]小波,董扣新. 又见毛尖花红[N]. 常州日报,2013-07-18(A02).

[6]潘晓晔. 5G技术 让《红楼梦》中的“碧粳米” 在凌桥“焕发新生”[N]. 淮海晚报,2020-10-14(A03).

[7]李春晖,掌昊文. 一碗江南味的米饭[J]. 美食,2019(6):31-34.

[8]谢美婧. 野菜种植业的产业化经营特点研究——以南京芦蒿业为例[J]. 长江蔬菜,2009(20):69-72.

[9]朱银,邹淑琼,汪巧玲,等. 江苏省农作物种质资源调查收集的成效与建议[J]. 中国种业,2019(10):43-48.

[10]李峰,付金元,李可夫,等. 关于农作物地方特色品种保护与开发创新利用的思考[J]. 现代农业科技,2018(6):264,270.

[11]张希瑞,高文硕,王敬国,等. 吉林省水稻品种的遗传多样性及株型演化分析[J]. 江苏农业学报,2019,35(3):497-505.

基金项目:农业部物种品种资源保护费项目(编号:111821301354052028);江苏省乡村振兴软科学项目(编号:20ASS043)。

作者简介:朱银(1984—),女,江苏淮安人,硕士,助理研究员,主要从事农业种质资源信息系统建设与维护研究。Tel:(025)84391665;E-mail:zy1984826@126.com。