重庆地区汉代铜带钩的考古发现

高永红

摘 要:近年来,由于国家大力支持,重庆地区的文物工作取得极大进展,发现了较多汉墓。在这些汉墓里面,出土了一批造型精美的带钩。带钩具有实用性和装饰性两大功能,对我们研究古代服饰文化具有不可替代的作用。文章按照带钩钩首是否为动物形象对重庆地区发现的带钩进行分类;从带钩上的动物造型来蠡测古代巴人的崇拜观;最后从随葬品组合来探讨墓主人生前的身份等级。经过对汉代带钩的研究,我们对古代巴人有了更加清晰的认识。

关键词:带钩;巴人;崇拜观;汉代

1 概述

带钩,质地多为青铜,少量玉质、铁质,古人多系于腰间,在战国至秦汉时期极为盛行。带钩的使用,不仅是为了日常生活的方便,在当时也是一种身份地位的象征,不同阶层所使用带钩存在着一定的差别。在良渚文化墓葬中,墓主人腰部放置有一种长方体玉,应具有腰带作用,很可能是玉带钩最初的形态。夏商西周时期,带钩形制不完备,钩首和钩纽基本相分离。到了战国,带钩基本定型,主要由钩首、钩身、钩纽三部分组成。秦汉之际,带钩普遍流行,且使用阶层有所扩大,上至诸侯,下至乡村富绅都有使用带钩的现象。目前在重庆地区考古发现的铜带钩多属于东周及秦汉两个时期,其余时期发现极少。朱世学《巴式青铜器的发现与研究》一书对巴人腹地出土的带钩进行了介绍①;唐冶泽《重庆三峡库区新出土神人手抱鱼带钩考》一文对一件带钩进行分析和论证②;何学琳对重庆地区出土(1997—2002年)的东周秦汉带钩进行过统计,从墓主人等级方面探讨重庆带钩,文中未对带钩的钩首形象进行讨论③。以上学者研究成果较为显著,对带钩的用途达成了统一的认识,但是对于特定时期特定地区出现的带钩研究存在不足。据史料记载,巴人管辖区域涵盖今天的万州、云阳等地,加之本文搜集的汉代带钩多集中在这些地方,因此本文认为这些带钩与古代巴人有一定关系,并试图借此来探讨古代巴人崇拜。

2 两汉带钩的考古发现

据不完全统计,目前重庆地区考古发现的汉代带钩有60余件,年代上至西汉早期,下到东汉晚期。其中西汉带钩多见于土坑墓,东汉带钩则多见于砖室墓,两汉带钩形制有所差异。重庆地区带钩集中发现于巫山、万州、云阳等地。从考古发现来看,除去钩首残缺的带钩,其余可以根据带钩钩首是否为动物形象进行分类。

2.1 钩首为动物形象带钩

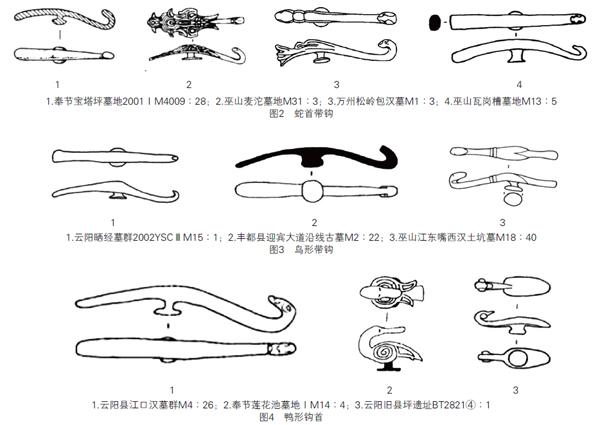

动物形象钩首带钩发现颇多,涉及动物种类较多,主要有鸭、鹅、蛇、鸟等一系列动物。这些动物形象在带钩上表现十分生动,值得我们进一步关注。下面分类介绍。

2.1.1 鹅首带钩

鹅首带钩(图1),根据目前考古资料来看,发现10余件,主要发现于巫山、奉节两地土坑墓和砖室墓内。此类带钩长度差异较大,无规律性,长者17厘米,短至4厘米。钩纽的位置可分为中部和尾部,皆为圆纽。部分带钩表面纹饰丰富,制作精美,部分带钩为素面。

2.1.2 蛇首带钩

蛇首带钩(图2),发现有十几例,主要在巫山、万州、云阳等地的西汉土坑墓及东汉砖室墓内发现。带钩长度差较大,长者19厘米,短至8.1厘米。带钩整体形状有琵琶形和长条形多种样式,钩纽位置有中部和尾部两种情况。有的带钩上面有精美的纹饰和其他一些造型,反映出带钩的使用也有一定的阶级性。

2.1.3 鸟首带钩

鸟形带钩(图3),目前发现较少,主要在巫山、云阳、丰都等地。皆从西汉土坑墓或东汉砖石墓内出土,多为素面,造型精巧。长度变化较大,长者15.8厘米,短至7.5厘米。钩纽均为圆纽,其位置也分为中部和尾部两种情况,钩纽在尾部的情况有一定特色,从奉节莲花池墓出土的带钩看,其钩纽居于尾部,似乎还有表示鸟腿之意。

2.1.4 鸭首带钩

鸭形钩首(图4),发现较少,主要出土于奉节、云阳两地的土坑墓或砖室墓内。鸭首带钩有大小两类:大者呈长条形或琵琶形,同其他带钩一样,仅是钩首为鸭形;小型鸭首带钩,钩纽居于尾部,有作鸭脚的用途。钩纽位置同样有中部和尾部两种情况。

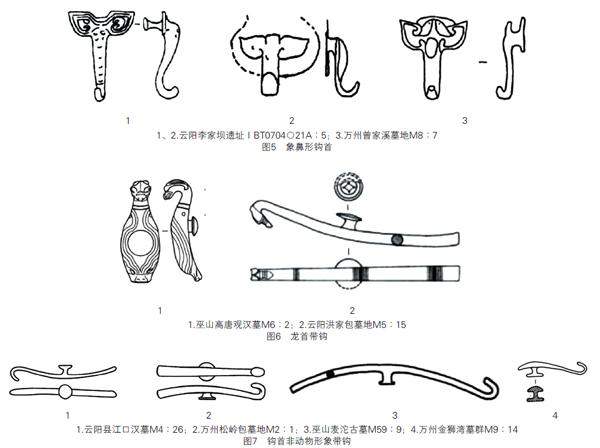

2.1.5 象鼻形钩首

象鼻形钩首(图5),发现较少,带钩整体呈象形,面部表情清晰,具有极强的立体感。此类带钩出土极少,组合器物没有一定的规律可循,但从其他类带钩我们可以推测其墓主人还是有一定地位的。

2.1.6 龙首带钩

龙首带钩(图6),两汉时期常有发现。钩纽同样为圆形,居于带钩中部,龙首纹饰丰富、造型丰满。

2.2 钩首非动物形象带钩

钩首非动物形象带钩(图7),发现数量少于动物形钩首带钩,在万州、巫山等地都有发现,两汉都可见。此类带钩多为素面,造型没有动物形钩首带钩丰满,相比之下缺乏一些灵气,有长条形和琵琶形两种样式。钩纽位置也有居中和尾部两种情况。

综上所述,动物形钩首带钩和非动物形钩首带钩在两汉之际都有发现,出土地主要在渝东地区的云阳、万州、奉节等地。带钩整体样式有长条形和琵琶形两种形制,长度不一。两类带钩的钩纽均为圆纽,位置有居中和尾部两种情况。动物形钩首带钩,动物造型有鸭、鸟、蛇等,比起非动物形钩首带钩更具有灵气。器身多见素面,常见纹饰有卷云纹,这种包含其他纹饰的带钩其使用者可能身份略高。至于非动物形钩首带钩,全部为素面,整体看起来比较单调,缺乏生动性。

3 对两汉带钩的认识

前文谈到带钩主要发现于重庆云阳、万州等地,结合已有的资料来看,这一区域为古代巴人腹地所在无疑,那么这些带钩上动物形象是否反映出巴人崇拜的一些事实?笔者认为蛇、鸟形象正是巴族图腾崇拜的表现。据记载,巴民族是一个多动物崇拜民族,古代巴人对蛇、虎、鸟等都有崇拜。《山海经·大荒南经》记载:“有巫山者,西有黄鸟。帝药,八斋,黄鸟于巫山,司此玄蛇。”①此段意为在巫山西面有黄鸟,天地的仙药都藏在巫山,黄鸟在巫山守护仙药,以免被大黑蛇偷取。巫山,古属巴国辖地,黄鸟守护神药于此。《逸周书·王会篇》有“蜀人以文翰”“巴人以比翼鸟”②的记载。在新石器时代的大溪遗址里面出土一批彩陶,在彩陶上可以清晰地见到鸟纹。可见,文献记载和考古发现都有巴人崇鸟的痕迹。另外,杨华教授认为巴人崇鸟和以下几点有关:原始交通、原始农业生产以及太阳①。峡江地区出土的鸟首带钩不仅仅起到一种装饰作用,更是两汉时期巴人崇鸟的具体体现,此时期崇鸟的原因在很大程度上与农业有关。随着秦汉大一统局面的形成,中央王朝修建道路,加强了西南与中原的联系。同时秦汉王朝采取移民措施,为西南地區带来大量的劳动力,促进农业迅速发展。因而,西南地区得到了前所未有的开发。在东汉时期的巴蜀之地,常见陶田模型出土,这种水田模型是汉代西南地区稻田农业发展的具体表现。因此,鸟形象的出现很可能与汉代农业发展有密不可分的关系。关于巴人与蛇的关系,文献中也有记载。《山海经·海内南经》云:“巴蛇食象,三岁而出其骨……”②可以推测,以蛇为图腾崇拜的巴人打败了以象为崇拜的巴人,反映出巴人崇蛇的事实。李萍认为崇蛇有以下几点缘由:敬畏说、生殖说、友好说、羡慕说③。而笔者认为,除了以上几点缘由外,崇蛇更反映出巴人的尚武精神,蛇是一种攻击性极强的动物,巴人希望自己像蛇一样,具有极强的攻击力,在战场上所向无敌,打败敌人,这和巴人尚武精神不谋而合。

龙首带钩反映出中华民族的龙图腾崇拜。自新石器时代开始,人们开始不完全依赖于自然,农业发展,开始饲养家畜,开始定居,生活逐渐稳定下来。但是对于一些自然现象不能进行科学的解释,如为什么打雷下雨、电闪雷鸣之类。在这一过程中,逐渐认为这个世界应该是由某种神物控制着的,因此早期的龙图腾开始出现,但此时只是一种模糊概念。后面逐渐发展,经过先秦之后,秦汉时期龙的基本形象已经成型。秦汉以后,龙的形象不断发展变化。在各个时期的考古发现中,都有较多的龙的形象的发现。可见,从新时期时代至今,龙一直作为中华民族的主流图腾。至于钩首上其他动物形象,如鸭、鹅等,这些形象应是当时社会上较常见的动物。西汉时期,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”这一思想,得到了汉武帝的大力支持,因此儒家思想成为官方正统思想。儒家倡导孝道,不仅生前需要行孝,死后的行孝更加重要,因此社会上形成了一股厚葬之风,这就是汉代“事死如事生”这种丧葬观念形成的缘由。人们相信,人死后还会在另一个世界继续存在,因此将现实中常见的鸭、鹅以及马、牛、羊等各种动物制作成陶器模型,放置在墓室内,以此来表示生前富足的生活。特别是到了东汉时期,此类风气更盛。因此鸭首、鹅首带钩不仅是当时社会生活的真实写照,还是儒家丧葬观念的形象反映。带钩钩纽均为圆形纽,笔者推测这与汉代人们的太阳崇拜有关联。三峡地区太阳崇拜起源较早,据武仙竹、马江波教授研究,三峡地区太阳崇拜最早可以追溯到城背溪文化时期,此后不断发展,太阳崇拜的表现更加多样④。到了汉代,三峡地区的太阳崇拜仍然常见。汉代由于农业发展的需要,眷念、信仰太阳的感情易于在劳动人民心中形成。带钩上的圆纽可能是由太阳简化得来。其简化缘由可能有以下几点:便于铸造;节省铜料。至于发现数量较少的素面带钩,其主要作用应是装饰之用。

综上所述:蛇、鸟形象深刻反映出巴人的崇拜观;龙则是整个中华民族的崇拜对象;其他鸭、鹅等形象则是汉代現实生活的真实写照以及汉代儒家厚葬思想的形象反映;圆纽则表现出当时的太阳崇拜观念。

4 出土带钩墓墓主地位推测

重庆地区两汉带钩集中发现于万州、云阳、巫山等地的墓葬内,仅2例于遗址中发现。因此,在推断墓主地位时,须结合器物组合来分析论证。这些墓葬内出土的器物主要有铜器和陶器,铜器多见小件器物,除了带钩,还见印章、铜镜以及铜钱。大型铜器发现较少,主要为铜兵器,有铜刀、铜剑等。与东周时期发现的以铜矛、铜戈为主的铜兵器现象有巨大差别。铁器有铁刀、铁削等生产生活用具。两汉时期,出土的陶器较多,特别是东汉时期陶俑的发现对于判定墓主级别有一定的参考意义。根据这批考古资料原报告叙述,出土这批带钩的土坑墓,其葬具多有棺椁,但多已腐朽。因此,从随葬器物组合以及棺椁使用情况推断,这批出土铜带钩的两汉墓葬其墓主有一定的社会地位。

5 总结

重庆地区发现的两汉铜带钩,按照钩首形象可以分为动物形象和非动物形象,两者在东西两汉均有发现,集中分布在渝东地区。动物形钩首带钩发现较多,有蛇、鸟、龙等形象,造型逼真,这些动物形象在一定程度上反映出古代巴人的崇拜观以及汉代注重厚葬的丧葬观念。圆形的带钩钩纽,应是对太阳崇拜的具体表现。非动物形象钩首带钩发现较少,皆为素面,看着比较单调。经过对出土带钩的墓葬形制及其器物组合研究,可以发现出土铜带钩的墓葬,其墓主人往往有一定的社会地位。

参考文献

[1]杨华,丁建华.巴族崇“鸟”的历史因由[J].重庆社会科学,2009(1):87-88.

[2]朱世学.巴氏青铜器的发现与研究[M].北京:科学出版社,2015.

[3]唐冶泽.重庆三峡库区新出土神人手抱鱼带钩考[J].中原文物,2008(1):32.

[4]何学琳.重庆库区东周汉代铜带钩的考古发现[J].三峡大学学报,2019(2):25-30.

[5]武仙竹,马江波.三峡地区太阳崇拜文化的源流和传播[J].四川文物,2019(2):35-41.

[6]重庆市文物局,重庆市移民局.奉节营盘包墓地[M].北京:科学出版社,2016.

[7]李萍.论龙蛇巴人的图腾崇拜[J].开封教育学院学报,2019(4):211.

[8]重庆市文物局,重庆市移民局.丰都镇江汉至六朝墓群[M].北京:科学出版社,2013.

[9]重庆市文物局,重庆市移民局.奉节宝塔坪[M].北京:科学出版社,2010.

[10]重庆市文物局,重庆市移民局.重庆库区考古报告集1998卷[M].北京:科学出版社,2003.

[11]重庆市文物局,重庆市移民局.重庆库区考古报告集1997卷[M].北京:科学出版社,2001.

[12]重庆市文物局,重庆市移民局.重庆库区考古报告集1999卷[M].北京:科学出版社,2006.

[13]重庆市文物局,重庆市移民局.重庆库区考古报告集2000卷[M].北京:科学出版社,2007.

[14]重庆市文物局,重庆市移民局.重庆库区考古报告集2001卷[M].北京:科学出版社,2007.

[15]重庆市文物局,重庆市移民局.重庆库区考古报告集2002卷[M].北京:科学出版社,2010.

[16]重庆市文物考古所,重庆文化遗产保护中心.重庆公路考古报告集[M].北京:科学出版社,2010.

[17]重庆市文物局,重庆市移民局.云阳晒经[M].北京:科学出版社,2008.