红色龙胜

党在民族地区许下的“初心”和“使命”

泗水乡白面瑶寨,有着红军长征过瑶寨的历史,更有着党的民族政策最早成功实践的篇章,铭刻着党在民族地区许下的 “初心”和“使命”。

龙胜是红军长征经过的第一个少数民族聚居区。过去,大山里的群众总认为:只要是兵匪经过的地方,给群众带来的永远是劫难……听闻红军就要来了,瑶族群众纷纷离开家园躲到深山,并在村寨唯一的水井处给红军放了蛊。

1934年12月5日,中央红军的红三军团第四师翻越老山界来到龙胜白面瑶寨时,整个瑶寨空空荡荡。白面瑶寨旁边的“龙舌岩”,传说这里是可祈福消灾的,红军在与杨进芳、杨进六等瑶族群众促膝谈心了解到,这里不仅有着国民党的反动宣传,还有着瑶族群众血流成河的历史记忆和民不聊生的生活惨状。于是,红军首长马上组织人员想方设法动员躲在大山的群众返回家园。

12月6日晚,红三军团第四师首长秘密召集了余凤生等寨老和杨进芳、杨进六等人在龙舌岩下召开会议。会上,红军首长第一次面对面地向少数民族群众宣传了党的民族政策和政治主张,明确表示红军保护群众,鼓励群众继续斗争,承诺带领群众寻求光明幸福的生活,请求瑶族群众支持红军经过民族地区,并给群众发放了枪支弹药、钱物和宣传品等,与余凤生、杨进芳、杨进六等人喝下了相互信任的歃血同盟酒……余凤生等人回到瑶寨后,马上到水井处为红军解蛊,告诉群众“红军蛮好,共产党不错”,并相约第二天清晨为红军送行。

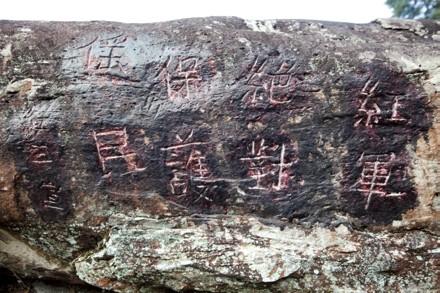

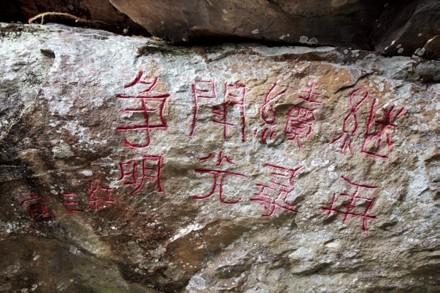

次日清晨,当余凤生带领瑶族群众来到龙舌岩时,红军大部队已经出发了,只见在龙舌岩上镌刻着:“红军绝对保护瑶民,红三宣”“继续斗争,再寻光明,红三宣”。这些标语太暖心了,瑶族群众通过标语中的每一个字,感受到一个划时代的变革。千百年来,当地的少数民族称谓都被官府加上侮辱性的反犬旁,而在共产党这里,反犬旁的“猺”变成了单人旁的“傜”。瑶族群众奔走相告:共产党把瑶族当人看,红军是自己的队伍,“跟着共产党走,跟着红军走”逐渐成为白面瑶寨及其周边少数民族群众坚定不移的追求,并把“龙舌岩”更名为“红军岩”。红军离开白面瑶寨后不久,瑶寨群众还在曾经给红军放蛊和解蛊的水井处建了“思源亭”,以纪念红军长征过瑶寨的历史……

在白面瑶寨旁的一个寺庙里,三位和尚目睹了红军长征过瑶寨的点点滴滴,在一个石壁上题写山歌:“朱毛过瑶山,官恨吾心欢,甲戌孟冬日,瑶胞把家还。”过去,兵匪经过处,老百姓哭哭啼啼回家园;而今,朱毛红军过瑶寨,老百姓高高兴兴回家园。

自己说自己好不是好,老百姓说好才是真的好。红军长征过瑶寨后,共产党不忘初心、牢记使命,1949年11月21日解放了龙胜,瑶族群众翻身做主人。1951年8月19日,成立龙胜各族自治县,实施民族自治;带领各族群众建设家园谋求发展,昔日的红军长征路变成了今日的旅游开发路,当地群众成为“扛着犁耙種田地,唱着山歌搞旅游”的“两栖农民”,过上幸福安康的生活。2018年,这片红色的土地实现了整体脱贫……

这就是党的民族政策最早的成功实践,这就是共产党人“不忘初心、牢记使命”的经典历程。

“就把这些稻谷留作种子”

1934年12月9日,红三军团主力抵达乐江江口侗寨时,红军宿营在村寨旁,而江口的侗族群众基本都跑到大山躲藏起来,只有一位韦氏奶奶为了保护韦氏家族的粮仓而舍命留守。乐江江口侗寨是一个韦氏家族聚居的村寨,韦奶奶的房子单独建在村寨旁,房子旁边还建有一个草棚,村寨里韦氏家族来不及转移出去的粮食基本上都转移到这里,成为全寨的命根子,在红军到来之前还用稻草把草棚进行了伪装。

10日清晨,红军部队准备离开侗寨出发时,江口侗寨突发大火。忐忑不安的韦奶奶惊慌失措,立刻冲出自家房屋跑到草棚处,呼天喊地拼着老命灭火。一位红军指挥员见状,立即带领三十几名红军冒着生命危险与韦奶奶一起挑开粮仓周边的稻草,清理出防火道,想方设法灭火,对粮仓实施了有效的保护。

由于江口侗寨全寨都是木质吊脚楼,看到村寨突发大火后,在大山里躲藏的群众也舍命跑回村寨参与到灭火行动中……韦氏家族的粮仓独处在村边,在红军战士的努力抢救下,韦氏家族的“命根子”粮仓得以抢救下来。身无分文的韦奶奶和村寨群众面对可敬可亲的恩人红军,激动地要把红军用生命保护下来的粮食分一部分给恩人,红军指挥员说:“乡亲们的粮食我们是一粒也不能收的,就把这些稻谷留作明年的种子吧。”

面对因为火灾而惊慌失措的群众,红军指挥员当场召开群众大会,说明火灾的真相:混在红军队伍中的国民党特务趁机放火,妄想嫁祸于红军。会后还安排群众到红军指挥所领取赈灾光洋。韦奶奶惊诧了:舍命为群众灭火的红军还要群众去领红军钱粮?韦奶奶感动得流下眼泪,她说:“这样好的勇兵(侗语)哪里去要。”就这样,在韦奶奶的说服下,全寨群众没有一个领取红军的赈灾光洋……

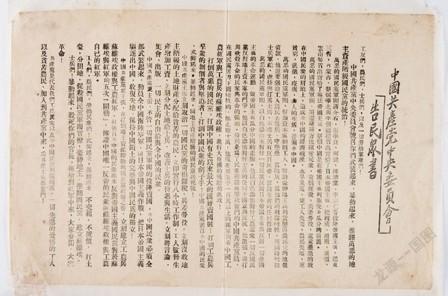

就在群众大会上,红军指挥员还号召民众支持红军,并给韦奶奶等群众赠送了《民众课本》。《民众课本》的内容有五卅惨案、九一八事变、“一·二八”事变、革命目的、工人农民歌、爱国歌、背着刀枪自卫歌等,还有要求民众反对内战不杀害红军,不当汉奸把枪口一致对外抵抗日本等。

因为是红军恩人赠送的东西,江口侗寨韦氏家族把红军留下的《民众课本》奉为传家宝。

红军给群众留下了种子,更给群众留下了希望。

柚子树上长出“花花纸”

柚子树上长柚子是人尽皆知的常识,可在平等镇广南侗寨,柚子树上长出“花花纸”的故事却已经流传了80多年。

广南侗寨的杨文峰家住寨尾,虽说到了初冬,但家门口的两棵柚子树还是挂满了黄澄澄的酸柚子。听闻红军马上要来,杨文峰一家老小也和乡亲们一起跑进大山里躲了起来,还带上了家里值钱的东西。

1934年12月10日,红军部队陆续进入广南侗寨,躲在深山的广南群众不时到寨边了解情况,他们发现这些红军全然不像过去的兵匪在村寨里烧杀抢掠、无恶不作,而是装备简陋、穿着破旧的队伍,有的相互搀扶着,有的抬着担架而来,基本没有踏进群众的家门……

晚上,广南侗寨突然燃起了大火,躲在深山的侗族群众再也待不住了,青壮年誓死要回村寨救火。杨文峰等群众赶回广南侗寨救火时,只见红军有的在运水灭火,有的在清理防火道……大火无情,广南侗寨大部分房屋还是化为灰烬,只保全了红军用生命抢救下来的学堂、戏台、福音堂以及杨文峰等几户人家的房屋。第二天早上,红军在广南鼓楼坪召开群众大会时,杨文峰等群众才知道头天晚上的大火是国民党派特务纵火引发的,想嫁祸于红军,毁坏红军的声誉,挑拨红军与人民群众的关系。

最后,被烧毁房屋的广南侗寨灾民却从红军手上领到了赈灾银圆……

杨文峰帮乡亲们收拾火灾残留下来的东西后,第二天才满怀疲惫地回了家。回到家后,杨文峰惊呆了,家门口打扫得干干净净,门锁完好无损,房屋周边用软质的红石块书写着“共产党万岁”“红军不拿群众一针一线”等宣传标语,家门口的两棵柚子树上的酸柚子基本没有了,但柚子树的枝条上却挂着许许多多的“花花纸”。经村里的文化人辨认,才知道这是“中华苏维埃共和国国家银行”的壹分、贰分、伍分的纸币,这是红军的钱……

看着这些“花花纸”,杨文峰有点不敢相信自己的眼睛。根据推想,杨文峰认为这是恩人红军救火之后口渴难忍、饥饿难挡时摘下这些酸柚子用以解渴、解饿。酸柚子不值钱,但红军却留下了这许许多多的“花花纸”作为买柚子的钱。

红军有恩于侗乡,紅军就是穷人的队伍。杨文峰还陆续听到了周边村寨流传下来的“伤员住宿风雨桥,战士晚上躺在群众屋檐下”“红军向群众买杂粮一律付钱”等红军不侵害群众一丝一毫利益的故事。

后来,杨文峰把“柚子树上长出‘花花纸”的故事传给儿子杨辉和周边群众,让乡亲们不忘红军的恩情。

一件“花棉袄”与涌泉相报之爱

伟江乡洋湾村是红军长征经过的一个深山苗寨,留在曾庆东家里的一件普通的花棉袄,承载着红军和当地苗族群众之间的一段可歌可泣的大爱。

曾庆东是湖南祁阳县文明铺人,因家乡遭灾,14岁就出来帮人挑担谋生,一路迁徙,来到洋湾村定居生活,并生育了6个子女。曾庆东好学,在跟随别人挑担做生意时,学了武功,并懂得用中草药治疗跌打损伤和一些疑难杂症,靠着这些技能养活一大家子人……

1934年11月下旬,中央红军正在历经湘江战役激战,国民党就到村村寨寨进行反动宣传。12月5日前后,当了解到红军已经突破国民党军队的第四道封锁线进入龙胜地界时,对兵匪之祸心有余悸的洋湾苗族群众大多跑进深山老林里躲藏……曾庆东一家老小行动不便,他也自恃积德多、见识广、胆子大,便不加躲藏,照常在洋湾苗寨生活。

12月9日,红军进入洋湾苗寨后,因曾庆东家的房子相对便利,红军便商量着借用曾庆东的房屋两天。曾庆东虽然心存忐忑,但看见红军协商的口吻和承诺的态度就同意了。曾庆东家作为红军总指挥部,有哨兵站岗,有发电机的隆隆声,有电报机的滴滴答答声,有身穿大衣的“大胡子”领导在地图前运筹帷幄……晚上红军要点松脂火把来照明,由于烟雾太大,就把屋顶的瓦掀开了一部分以通烟雾,走时又重新把瓦盖好。

红军借住曾庆东家,曾庆东一家没有感觉到“匪气”,而是深深感受到红军的纪律严明、待人和善、帮助群众。女红军时常与曾庆东的妻子陈福秀谈心,讲述红军是穷苦人的队伍,是为穷人谋利益的,一定要让穷人有田种、有衣穿、有饭吃,还帮着带孩子,教孩子们唱歌……

红军在曾庆东家住了两个晚上。准备离开洋湾苗寨时,红军战士把曾庆东家里全部整理收拾好。临别之际,一位女红军搂着衣着单薄、特别爱唱歌的曾庆东十二三岁的女儿曾金莲,哭着道别,还要脱下身上的花棉袄送给曾金莲……不管曾庆东一家如何推辞,女红军还是坚持把花棉袄穿到了曾金莲身上,说:“冬天要穿暖和点……”看到红军纪律严明,不损害群众一点利益,还把身上仅有的花棉袄赠给心爱的女儿,曾庆东禁不住热泪盈眶,记下了这份恩情。

12月13日上午,100多人的红军后卫部队经过洋湾苗寨隔壁的潘寨时,在伟江河的沙洲旁,遭到国民党军的三面伏击。红军奋起反击,但因处于开阔地带,敌强我弱,致使队伍出现较大伤亡。由于搞不清敌情,突围出去的红军只能快速撤离,被迫留下了伤亡的30余名战友……身在洋湾苗寨的曾庆东听到潘寨激烈的枪声,收到潘寨村民银通柏的报信后,出于有恩必报的良心,出于医者仁心的古训,他不顾危险,带着17岁的大儿子曾凡海和9岁的二儿子曾凡宽赶到潘寨。战斗现场惨不忍睹,伟江河边躺着一批牺牲的红军战士,稀稀拉拉地坐着、躺着一批痛苦呻吟的红军伤员……见此情景,曾庆东和乡亲们先从河里打水给伤员喝,然后清理现场,马上安排银通柏、大儿子曾凡海找人统一掩埋红军烈士,对受伤的红军进行包扎处理……

为防止被国民党军发现,曾庆东把伤员带回了洋湾苗寨,将3个重伤员藏在洋湾河边的油坊,13个轻伤员带到洋湾苗寨旁的池塘冲躲藏起来疗伤。曾庆东每天上山采药回来,用浓茶水配药,给伤员清理伤口,包上草药;妻子陈福秀在家用大锅煮好饭菜,儿子给轻伤员送饭,曾庆东给重伤员送饭……

在曾庆东一家人的细心照料下,轻伤员在治疗一个星期左右后基本痊愈,即将离开洋湾,其中有6位要去追赶部队,有4位要回湖南,有2位要回江西。为了解决轻伤员路途给养,曾庆东给他们准备了炒米、玉米和红薯等干粮,以及每人10个银毫的路费,还亲自护送他们到安全地带。3位重伤员经过精心治疗,半个多月后也基本康复,打算回湖南,曾庆东同样准备了干粮和路费,护送他们离开洋湾……

女红军赠给曾庆东女儿曾金莲的花棉袄,从此成为曾庆东家里的“宝贝”,还依次传给曾金莲的两个弟弟穿,一直到新中国成立初期才因花棉袄实在太破旧而改为他用。红军留下的革命火种也在曾庆东家薪火相传,他的4个儿子在先后参加革命工作。至今,家族里的共产党员达28位,祭奠红军烈士的传统也一直传承下来。

新中国成立后,龙胜各族自治县人民政府重修洋湾红军烈士墓时,在乡亲们的一致认可和要求下,曾庆东的名字和他对红军救死扶伤的壮举,工工整整地镌刻在红军烈士墓的墓志上。

一件花棉袄,承载着红军战士一心为民的情,折射出少数民族群众对党和红军涌泉相报的爱。

情满“红军楼”

鼓楼是侗族群众开会议事和休闲娱乐的重要场所,也是侗寨的象征。在平等镇龙坪侗寨,一座修建于清代嘉庆年间的杨氏鼓楼,在红军长征经过后,群众把“杨氏鼓楼”更名为“红军楼”,以表达红军在侗族群众心目中的崇高地位,感谢共产党的舍身为民、扬善惩恶之恩情。

杨氏鼓楼建于清嘉庆四年(1799年),是杨氏族群合力兴建的。整个鼓楼为木质结构,柱子由十六根粗大笔直的杉木组成,为四角五层重檐,楼顶是连串葫芦形的顶尖,像高高举起的糖葫芦,直插苍穹。下层为通道和歇息的地方,是东南方向入寨的必经之地,二层是村民聚会、议事、娱乐的场所。

1934年12月10日,中央红军一纵队长征经过龙坪侗寨,并在此宿营,毛泽东、朱德、周恩来等中央领导就驻扎在楊氏鼓楼附近。龙坪侗寨群众听说扛着红旗的红军队伍来了,纷纷转移财产,跑到山上躲藏起来,只有一些老弱病残的群众战战兢兢地留守侗寨,还有一些胆大的留在寨子周边山上忐忑不安地观望。

红军长征刚进入龙胜时,已经有几个村寨不明不白发生火灾,红军对此已经有所防范。

12月10日晚上,龙坪侗寨三处木楼突然起火,火借风势,很快就蔓延开来,大半个侗寨顿时变成一片火海。周恩来脱险后,迅速来到寨子中央的杨氏鼓楼上,成立临时救火指挥中心,一道道命令从这里传达出去:组织战士们救火,保护群众生命财产安全,加强警戒,保护好毛泽东、朱德等首长和中央机关的安全,同时命令红军保卫人员密查纵火特务……红军战士和闻讯赶回侗寨的群众英勇地冲进火海,用弱小的身躯拼命地阻挡无情的火舌,抢救财物、运水、拆房、设置防火道,人声、火焰声把夜空撕裂成了碎片。正值风高物燥的冬季,加上有数个着火点,瞬间整个寨子便成为一片火海,经过红军和群众的奋力扑救,杨氏鼓楼和鼓楼以东的大片木楼被抢救了下来,但仍有二百多座民房化为灰烬,侗寨群众受到了巨大的损失……

当晚,红军保卫人员抓获了三个纵火人员。经过审讯,纵火人员承认他们是受国民党指派的敌特分子,通过纵火等方式嫁祸于红军,破坏少数民族和红军的关系,发动少数民族打红军,每日得大洋二元。他们穿上红军的服装,伪装成红军在龙坪侗寨实施了纵火……

12月11日早上,红军在侗寨的飞山庙召开群众大会,揭露敌特的卑劣行径,宣传红军及党的民族政策,并发放救济款接济受灾群众。当侗寨群众了解火灾事件的真相,了解红军救火、赈灾的感人事迹,了解红军的一心为民的情怀后,一致决定把恩人红军抢救下来的杨氏鼓楼改称“红军楼”,审判国民党纵火特务的祠堂也被称为“审敌堂”。

“红军楼”“审敌堂”是侗寨群众发自内心对红军恩人的深切缅怀,是对红军精神的崇高敬意,更是对共产主义的敬仰。火灾后,侗寨群众开始积极帮助红军,为红军当向导、做挑夫,给红军伤员送医送药,还有不少侗家青年参加了红军,走上革命道路。

目前,“红军楼”“审敌堂”成为全国重点文物保护单位,成为爱国主义传统教育基地,龙坪侗寨群众还利用红色文化资源和侗族民族文化资源开发旅游,让大山里的侗寨焕发出勃勃的发展生机。

红军长征过龙胜,党留下的“红军绝对保护瑶民”的初心已经拓展到保护各族群众,承诺带领各族群众“再寻光明”的使命依然继续着……

作者简介:周恩平,广西龙胜各族自治县人。多年来潜心研究红色文化、民族文化和县域经济发展,是红色文化和民族文化建设呐喊者和践行者,入选广西红色文化旅游人才库,曾在中央电视台、广西发展论坛、桂林文化大讲堂等作专题文化讲座,所授党课入选自治区示范党课,参与编写《浴火重生:红军长征过桂北》《千层天梯上龙脊》《龙脊新风》等书刊,在市级以上媒体刊发论文40多篇。