雕刻的城市 灿烂的文明

——世界文化遗产地交河故城

□ 汤士华 刘平利

交河故城全景图

交河故城遗址,位立于新疆吐鲁番市高昌区西郊约10 公里的雅尔乃孜沟谷环抱的台地上,呈柳叶形,犹如一座孤岛。台地长约1750 米,宽约300 米,总面积37.6 万公顷,建筑面积22 万平方米,四周崖壁陡峭,最高达30 米,形成天然的屏障。

依托自然台地的选址、独具匠心的城市布局、天然浑厚的建造技艺,交河故城形制多样的建筑遗存以及城址周边的墓葬和石窟,见证了西汉为统一西域五争车师的壮举,“安西都护府”雄伟壮观,展示了丝绸之路沿线有关城市文化、建筑技术、佛教及各民族文化的交流与传播。

1961 年,交河故城被国务院列为第一批全国重点文物保护单位;2014 年作为“丝绸之路:长安到天山廊道的路网”中的遗址点进入世界文化遗产名录。

一、丝绸之路之要塞

交河故城地址东天山山脉南麓,吐鲁番盆地西北边缘,介于火焰山与盐山交接之处,控扼着两山之间的天然峡道。东临哈密地区,由此可以进入河西走廊直达长安;南越盐山经过焉耆,可以进入塔里木盆地边缘城市;西沿天山北麓的白水涧道可以抵达伊犁河谷,进入中亚和西亚的广袤地区;北沿车师古道——“他地道”可以翻越天山,到达吉木萨尔北庭故城,进入丝绸之路北道。由于独特的地理位置,吐鲁番盆地成为交通枢纽,具有重要战略地位。

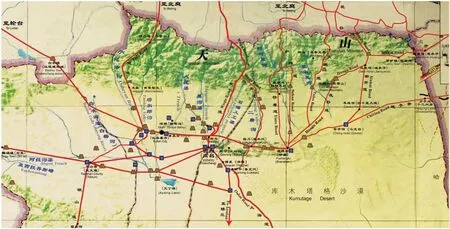

唐代丝绸之路西州境内的馆驿和烽燧分布图

唐代的丝绸之路中道和北道均以吐鲁番盆地中的交河城、高昌城为枢纽。军事通道往往以商路为依托并护佑商路畅通,军商相辅。丝绸之路西出玉关、阳关,经赤亭口进入吐鲁番盆的交河,交河扼守北去北庭、轮台,西去伊犁,南去焉耆、龟兹的咽喉,围绕征战、戍守、屯田等军政活动,此地演绎出一个又一个悲欢离合的动人故事。

唐朝在吐鲁番设置西州,其交通路线主要是根据《西州图经》中的记载,专家由此考证出西州通往外部的交通路线共有11 条,分别是:赤亭道、新开道、花谷道、移摩道、萨捍道、突波道、大海道、乌骨道、他地道、白水涧道、银山道。这些辐射四邻的交通道路,为丝绸之路的繁荣起到了促进作用。

《西州图经》记载:“古道出交河县界,至西北,向柳谷,通庭州四百五十里,足水草,唯通人马。”四通八达的交通网络,使交河故城成为丝绸之路上连接东、西文化交流及贸易往来的商贸都市重要枢纽,同时成为西域政治、经济、文化中心之一,对于我们今天研究西域历史、宗教、艺术、文化及东西方交通史、世界文明史都具有极为重要的意义。

二、厚重历史之变迁

据考古发现,遗留在交河故城沟西台地上的旧石器时代晚期的石斧、石锥及其它一些打制石器,经鉴定属于两万多年前古人类打制的生产工具,古代先民栖息、游走在盆地里,用简陋的工具猎杀野兽、剝皮割肉、击打野果、刨掘植物块茎来维持自己的生存。

吐鲁番早期先民狩猎图

交河故城沟北车师贵族墓

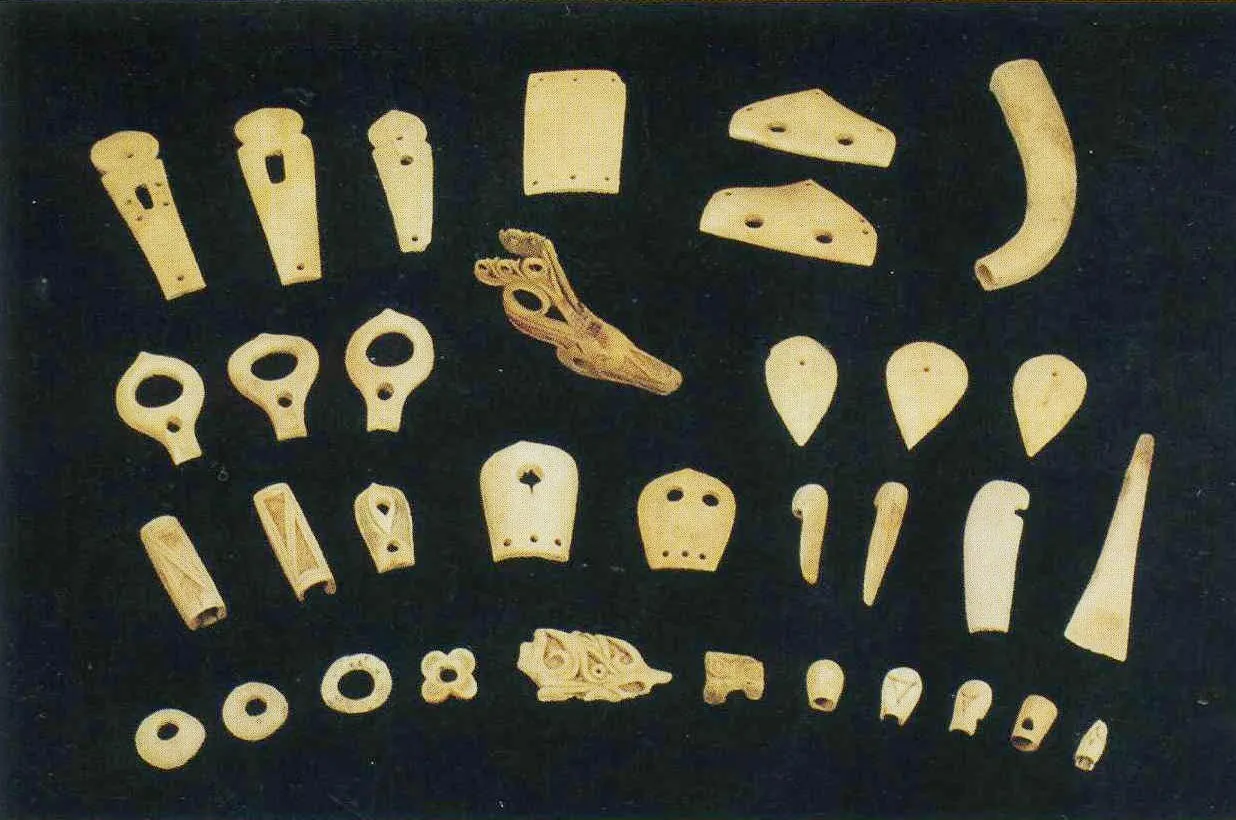

交河故城沟北车师贵族墓地出土的骨器

史籍记载,吐鲁番早期先民姑师人就生活在交河城及附近一带,过着农牧结合的生活。交河城中、南部,至今仍保留着汉代的夯土建筑遗迹,沟北墓地出土了中原地区使用的汉代五铢钱、漆器,同时也出土了具有北方草原民族特征的物品,由此可见,融合中原农耕、北方草原与天山南麓等多样文化而形成的独特的古代车师文化曾经出现在交河故城。公元前1 世纪,西汉攻破姑师,控制了西域南、北两条交通要道,姑师被分裂为车师八国,交河城成为车师前国的国都。随着张骞凿空西域,西汉王朝的势力逐步向西拓展,地处中原与西域丝绸之路要冲的交河城,战略地位显得极为重要。西汉王朝同匈奴为争夺交河城的控制权,于公元前99 年至公元前67 年,爆发了五次大规模的战争,历史上称为“五争车师”之役。最终,西汉王朝将匈奴逐出车师,巩固了西域的局势,并于公元前60 年,建立了西域都护府,统辖整个西域,从此,西域纳入中国的版图。西汉统一西域,对安定西域的社会秩序,促进西域地区的经济发展,保障丝绸之路的畅通,沟通东西方之间的经济文化交流,具有很大的进步意义。

1994 年,新疆考古研究所在交河故城沟北台地上发掘的一座大型汉代贵族墓葬,出土的绢织物、漆器、仿海贝、五铢钱等产于中原和沿海地区,均是受中原文化影响的产物,表明车师王国与中原汉地的经济交往。而出土文物中的金鹿饰件、鹰嘴怪兽博虎饰件、铜兽头饰和铁鹤嘴锄等,反映出车师王国与北方的匈奴也有交往。

在西汉王朝与匈奴五争车师的斗争中,西汉在吐鲁番盆地的势力逐渐增强,匈奴的影响力逐渐减弱,其中一个重要因素是,以农业经济立国的汉王朝逐步有组织地在盆地进行农耕军屯。屯田给车师社会注入了新的生活元素,也让汉军在盆地扎下了根基。

交河故城沟北车师贵族墓地出土怪兽啄虎纹金牌饰

交河故城沟北车师贵族墓地出土镶绿松石金饰件

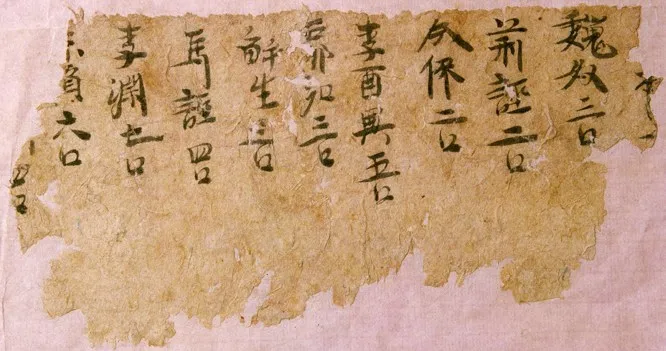

高昌郡时期的户籍

汉元帝初元元年(前48),西汉王朝特别设置高昌壁的戊己校尉,专门负责军事屯田事务,并对属下屯田吏卒、当地居民实施管理。这标志着当时的交河、高昌都已在西汉王朝的直接管属之下,吐鲁番地区的政治、经济发展,有了辖更好的组织形态。同时,交河城也成为西域北道的起点,“自车师前王庭随北山,波河西行至疏勒,为北道。”自此以后西汉王朝的政令得以颁行西域,在这一重大的历史进程中,车师实际处于一个关键地位,西汉王朝是经过与匈奴数十年的多次角逐,在将匈奴势力逐出车师以后,才完成了设置西域都护这一历史使命,为汉军开发吐鲁番盆地、促进车师社会的进步,揭开了历史新篇章。

东汉派班超出使西域,收复西域失地,车师归东汉所属。东汉王朝重置西域都护、戊己校尉、西域长史。车师前部,归戊己校尉统领。安帝延光三年(124 年),西域长史班勇发龟兹及诸城兵到车师前王庭,击走北匈奴伊蠡王于伊合谷,在班勇的努力下,吐鲁番盆地及周边的车师归汉,又发西域诸城兵击匈奴呼衍王,此后车师再无匈奴踪迹。

公元4 世纪初,晋王朝崩颓,中原大地战乱频繁,士民避难河西、西域,迁至高昌,不仅改变了吐鲁番地区的民族构成,还使得当地经济、文化有了空前的发展。

东晋成帝咸和二年(327 年),张骏率兵攻高昌,设置高昌郡,开辟了西域郡县制之先河。

北凉玄始九年(420 年),高昌地区主动接受沮渠氏北凉的统治,隗仁为沮渠氏北凉首任高昌太守,车师前部也臣属北凉。

北魏太平真君九年(448 年),遣万度归率军出征塔里木盆地诸地方政权,车师前部王车伊洛随北魏军西征,其子车歇留守交河城。太平真君十一年(450 年),北凉王沮渠安周夺取兵权,继承大凉王位。他利用吐鲁番盆地连年大旱,车伊洛又出兵焉耆,交河守军薄弱之际,联合柔然攻破交河城。车歇放弃交河城逃奔焉耆,车师前部国亡。自沮渠安周攻灭车师前部,交河城并入高昌国。

承平十八年(460),柔然消灭了北凉政权,杀沮渠安周,在高昌立阚伯周为王,统领交河,历史上称高昌王国。直到640 年唐太宗统一高昌,高昌王国存在了一百八十年,经历了四姓统治,这四姓是阚氏、张氏、马氏、麹氏。高昌王国的政治制度远承汉朝,近袭魏晋,并有着浓厚的地方特点。

从吐鲁番出土的五百多件高昌国时期的各类文书看,高昌国从朝廷到民间,使用的都是汉语言文字。所用年号、干支、官称及文字,均保持着中原汉文化的制度和传统。

交河故城沟西台地出土的麴氏高昌国时期的三足彩陶盆

据《梁书·高昌传》的记载,交河是高昌国四十六镇之一,以后设郡,交河县与郡同治,地位仅次于高昌城。

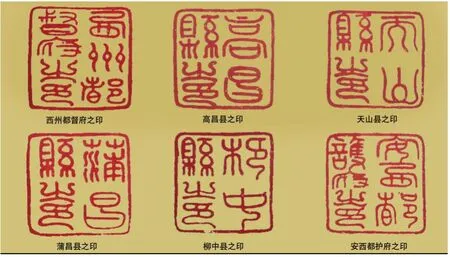

唐王朝平定高昌国后,在吐鲁番盆地建立西州,将主管西域的第一个军府建置安西都护府设在交河城,负责经营西域事务,并兼管西州。西州成为唐朝管辖西域的一个重要的政治中心和军事前哨,开辟了西域历史新纪元。

为了将西州建成唐朝经营整个西域的基地,在唐太宗主持下,对高昌社会采取了一系列变革措施,在西州之下只设高昌、交河、柳中、蒲昌、天山五县,依唐朝建制,在城区设有若干坊,坊有坊正管理坊务。

唐显庆三年(658 年),移安西都护府于龟兹,于高昌置西州都督府。西州下辖交河县,县治交河城。唐还在交河城置“岸头府”(即“折冲府”,军事机构)、“交河馆”(交通机构),以及为这些机构补给的“交河仓”等机构。

唐安西都护府印谱临摹图

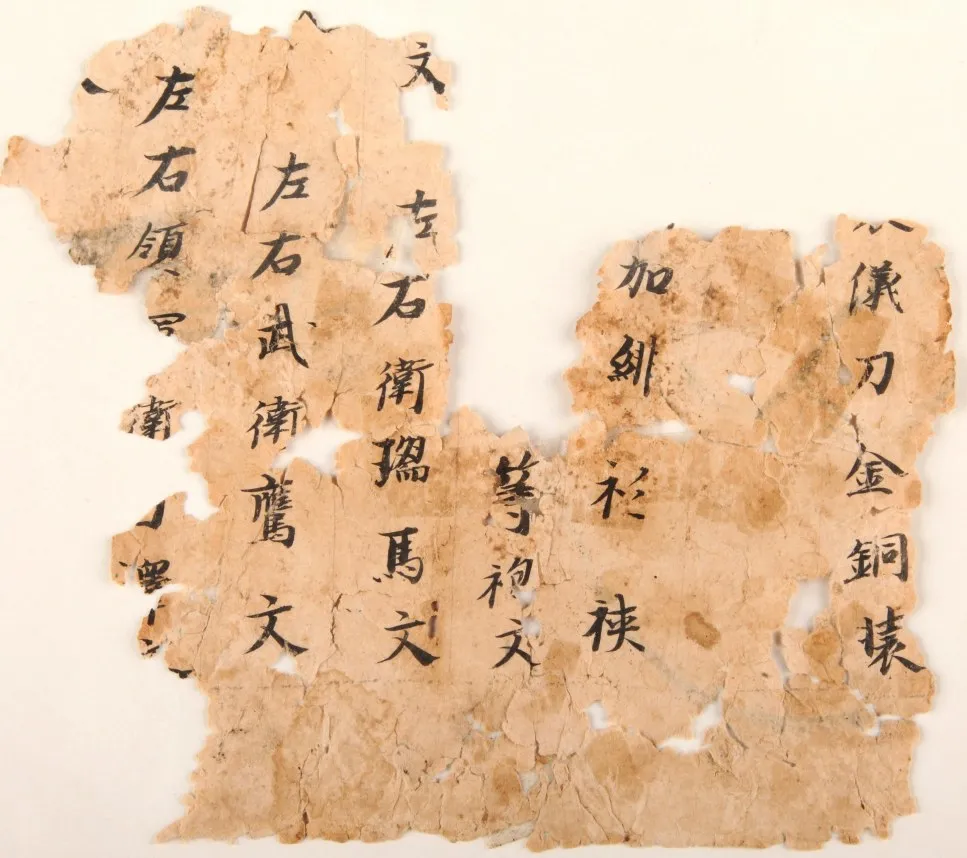

交河故城大佛寺出土的唐代文书《唐开元二十五年(737)礼部式》

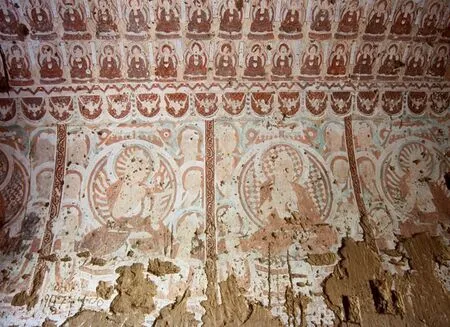

雅儿湖石窟回鹘佛教壁画——说法图及千佛

2002 年,考古工作者在清理交河故城大佛寺的沙土时,出土了一件双面文书,文书一面写有汉字,背面有一些类似图像的墨迹。后经整理考证,文书内容是有关唐朝中央十六卫将军袍服制度的规定,此抄本就是《唐开元二十五年(737)礼部式》。唐代的律令格式文书非常珍贵,它说明虽然有关中央十六卫将军袍服制度的规定与西州地方社会毫无关系,但作为唐朝的令式仍然要颁布到边远的城镇。这件文书后来,被寺院僧人当作废纸,在背面绘制了佛教图像。

为适应统一西域大业的发展需要,安西都护府时迁龟兹,时撤交河或高昌。随着安西四镇的建立,安西都护府升为安西大都护府,管辖东起阳关,西至中亚咸海,北抵额尔齐斯河,南到吐蕃广大区域的军政事务。因而,作为丝绸之路重镇的交河城,成为四方商贾云集、贸易繁盛的中转站。

公元866 年,高昌回鹘王国建立。高昌回鹘源自蒙古高原迁徙而来的回鹘部族,该部乌介可汗率13 部南下进入唐朝的幽、营、夏诸州“附汉”,其余分三支向西迁徙。一支由其“相馺职者,拥外甥庞特勤及男鹿并遏粉等兄弟五人,一十五部西奔葛逻禄,一支投吐蕃,一支投安西”。五代时,吐蕃衰弱,回鹘逐渐强大,约于公元884年或885 年占据甘州,牙帐由山丹迁入甘州(张掖),史称“甘州回鹘”。该部10 世纪初人口已达30 余万,数次被中原王朝册封,在西迁的数十年里为各回鹘部众共同尊奉为主。投安西的一支实力较弱,其首领为庞特勤,在夺取北庭、西州后,建立了高昌回鹘王国。历经数十年的努力,其势力扩展到焉耆、龟兹等地,逐渐摆脱了甘州回鹘的控制,成为一个相对独立的地方政权。

公元九世纪中叶,交河城纳入西迁的回鹘高昌王国直至蒙元时期。14 世纪,东察合台汗国皈依伊斯兰教,数十万蒙古人成为穆斯林。其后裔黑的儿火者对吐鲁番发动大规模的宗教圣战,攻陷了高昌、交河城,烧毁佛教寺庙和经典。交河城在持续激烈的浩劫中成为废墟。历经1600 多年沧桑岁月的丝路明珠交河城,至此拉上了帷幕。

三、中西建筑之荟萃

交河故城从始建到毁弃,历经一千六百多个春秋。不同时代、民族,在古城建筑风格、工艺方面都曾留下过自己的痕迹。现存的交河遗址之中,在建筑工艺上,既保存了原生土上挖地留墙、垒墙成院的减地起凸的遗迹,还残留着密实的夯筑土墙、粗犷的垛泥版筑工艺及土坯砌垒的遗存,以及屋宇之间清晰可辨的建筑物的券顶与平顶之别,平房与楼阁之异。

从交河故城建筑历史和建造技艺推断,最早的建筑工艺,当属早期车师人创造的减地起凸式。早期先民根据功能区分,规划出城市总体布局,然后根据设计蓝图,用双手掏挖出城市的中心大道、纵横街巷、官署民居等建筑。并将掏挖出来的土往上垒砌,逐渐形成了高低错落的建筑。

交河故城民居全景

减地成墙法建筑工艺留下的古井或古窖

现存遗迹全部为生土建筑格局,主要分布在土岛的中、南部,绵延长达一公里。错落有致,令人目不暇接。生土、夯壁、版筑、土坯等,现存建筑遗迹面积可达三十多万平方米。居高临下的官署,密集狭窄的民居,纵横交错的街巷,以及散布城区庄严肃穆的五十余座佛教寺院、佛堂、佛塔、佛坛等遗址,记录着佛教在交河城一千多年的兴衰历史。在建筑物之中的古井、古窖等遗存,依然显示着交河城当年居民生活的场景。

交河故城,有别于汉唐四方古城,它四周没有高大的城墙和马面,环绕故城四周的是峭然壁立的断崖,崖体的相对高度最高可达30 米。城市四周既有天然河道之阻隔,又有难以攀越的壁立陡岩,形成具有防卫功能的天然屏障,已远远超过普通意义上的高大城墙与堑壕。

交河故城的东、南、西三面,有劈岩成阙的“城门”,均为当年进出故城的重要通道。

东门保存比较完整,当年安置门额的方洞清晰可辨,堑崖而成的外门关两侧,岩阙耸立。进入大门后,有一条长约5 米的通道,通道一边设有暗井。过此门道,设一面积达800 平方米的瓮城,内设深井和堆满磘石的窖穴。在高近10 米的城楼上,重达数公斤的磘石,是杀伤力不小的重兵器。岩壁筑有瞭望哨所,居高临下,守卫者在那里或射或刺,对冲入瓮城的敌人,是又一道险关。瓮城两旁狭道,城墙陡然峭立,形势险要,易守难攻。这座攻守兼备的军事防御壁垒,可谓“一夫当关,万夫莫开”,它是交河城中一座重要的军事防御型极强的城门,展现了人类利用天险作为城市防御的智慧,是人类依托、利用自然台地进行军事防御和进攻的典范。考古学家在东门门道的地面黄土层中发现了大量陶片,经研究这些陶片是公元3—6 世纪的遗物,由此可以推测,东门的建造年代是在唐代之前。

交河故城东门

交河故城南门遗址

交河故城西门瓮城遗址

南门,是我们今天进入交河故城的第一道门。故城废弃后,附近居民进城取土,对当年门道多有破坏,以至于我们已很难辨认出故城南门当年的形制、设计。在现存的南门东侧,有一处宽不过1 米多的缺口。进入这一缺口后,为一稍宽阔、可容数十人活动的场地,形若小瓮城。如同东门形制一样,这一小瓮城四周同样是峭壁陡立。进入这里的外敌,陷身于此,犹如入瓮之鳖。

考古学家曾沿故城西侧进行过详细的考察,在西北小佛寺偏西北土岩边缘,发现了已经湮没在沙土下的西门遗迹。门道是劈台地西缘岩壁而成,宽不过1.7 米。门道下段近河谷处,崖岸崩塌,已无法窥见原貌。上半段,清理去积沙后,粗显当年面目:门道缘岩,蜿曲上行。部分路迹仍然清晰。进入城内后,稍偏南行。缘岩用土坯砌成的胸墙依然屹立。在这道胸墙与一道生土墙之间,形成一长条形的封闭空间,作用一如瓮城,显示出明显的军事防卫功能。

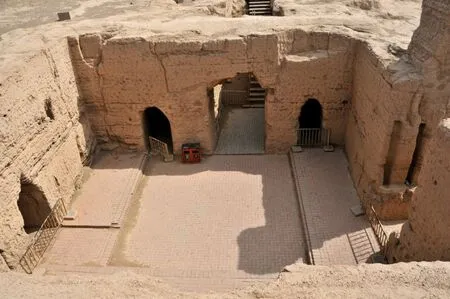

城中官署遗址处于整座城市最高端的中心位置,没有飞檐斗拱,也不见雕梁画栋,远远望去,历史上显赫一时的交河故城官署,地面仅存低矮的断墙,但是向下行走,却别有洞天。顺着阶梯往下,即可到达一个天井院内,这里即为历代行政长官办公的地方。在它的东壁甬道口左右,各有一个窑洞,相当宽敞,其上还有采光的天窗。左侧,即南壁,有门阙的痕迹,里面有一口深井。右侧,即北壁,有一个地下通道,可以通往中央大道。

交河故城官署遗址

不论作为车师前国的都城,还是高昌国属郡,或是唐朝安西都护府治所及西州下辖的交河县,作为政治中心的官署主体建筑物,从遗址中即可推断出此建筑物当年不仅规模宏大,而且形制特殊。地面建筑虽已残毁,但从墙基分析,主体建筑面积达8000 平方米,如果包括北侧广场,占地面积达20000 平方米左右。地下庭院天井南侧,曾有高层建筑物,土墙上保留至今的数重梁柱孔洞,说明当年这里也是楼亭耸立。在官署地下庭院的北侧,有一条宽3 米、高2 米、长60 米的宽敞地道,直通故城内的主干道。显而易见,这是历代居于交河城的统治者使用的出入通道。我们今天无法知道在官署这样一个特殊的地方修建地下出入通道的真实用意,猜想使用这条特殊地下通道,是为了方便官员办事,或者是遇到紧急情况时,官员们为了保障人身安全使用的一条秘密的紧急出口吧。

吐鲁番古称高昌,与于阗、龟兹并称西域三大佛教中心。公元四世纪,佛教流行于交河城,是吐鲁番地区居民的主要信仰。一千多年间高僧云集、佛寺栉比,梵音袅袅,直至交河城毁弃。遥想当年玄奘法师西去取经,与高昌王麴文泰道别时,玄奘感慨:“决交河之水,比泽非多,举葱岭之山,方恩岂重。”如今遍布故城的五十余座大小佛教遗址,占到整个城市建筑遗存的12%,面积近3 万平方米,记载了丝绸之路佛教的东传西进,兴衰荣辱,是吐鲁番乃至西域悠久佛教历史的有力证明。

交河故城的寺院区位于大佛寺以北至东北佛寺。寺院区并非全部为寺院,而是在该区域内,寺院相对比较集中,是大佛寺、中心佛塔、东北佛寺、西北小佛寺均在这一区域。寺庙建筑面积达1 万余平方米,具有较高的佛教历史研究价值。

交河故城中央大塔近景

大佛寺的始建年代应该不晚于公元6 世纪初。寺院呈长方形,院墙基本完好,高约八九米。在距地表3 米—5 米处,可以见到有序排列的孔洞,是当年安置横梁的痕迹。说明寺院当年曾是高达三层的楼宇,气势宏伟。院内有供全寺僧众饮水的大水井,后殿中央,为夯土筑成的塔柱。中心塔柱周围和殿堂中的柱基痕迹仍历历在目,以此推断当年大殿是非常宏伟的木架结构。塔柱上部四面开龛,小龛中的佛像,黄土身躯已残,暴露出草束骨架,已失去了当年曾有的魅力和光彩。这是高昌回鹘时期的遗存,寺院最后毁于大火,烧得黄黑透红的院墙,述说着大佛寺最后的悲凉。

东北佛寺,位于大佛寺东北、东大街北端,面积略小于大佛寺。从殿堂面积与其他住房面积的比例看,该寺为一经学院。它与高昌西南角的经学院(密修院)有许多相似之处。车师古国是崇尚佛教的国家,所管辖的地区几乎包括整个东天山区域。在佛教被尊崇为国教的情况下,为了弘扬佛教教义,培养提高僧众的素质,创办一二所经学院,造就通晓佛学的人才是必不可少的。

中央大塔,位于故城台地的中心部位,耸立于中心大街北端2 米高的台地上。塔基为正方形,塔基上部为殿堂,殿墙完好,殿堂上层塔体已毁,当年,该塔应该就是全城最高建筑,其高度不会低于20 米,每层殿堂均有佛像和壁画,五至七世纪是一座金碧辉煌、具有代表性的大型佛教建筑艺术。

塔林是现存故城内壮观宏伟的佛教建筑群之一,是由101 座塔组成的舍利塔群,中心耸立着一座大塔,以这座塔的四角为基准,朝四个方位,各组成一组四方塔群。每一组塔群均由较小型的25 座塔构成,纵横各5 座,彼此对称以整齐的形式排列,四组共有100 座,布局规整,蔚为壮观。考古学家在清理塔林时,测定塔林的年代不晚于北朝时期,这是我国现知最早的金刚座式塔。

地下寺院,位于交河台地的西端。因该寺院现存部分都在地面以下,考古学家称之为“地下寺院”。在交河故城发现的五十余座佛教遗址中,地下寺院遗址以其形制布局独特,内部结构复杂,出土文物众多,成为交河故城重要的佛教遗址之一。

时光流逝,物换星移。我们无法知道吐鲁番早期先民们是怎样发现交河故城所在的黄土台地,又是从什么时候开始规划建设交河故城的,只能从最早记载交河故城的《史记》《汉书》等文献典籍中寻找蛛丝马迹。那么,交河城又是如何被毁弃的呢?据历史记载,公元1389 年,也就是明洪武二十二年,察合台裔黑的儿火者继汗位后,发动了对吐鲁番的宗教“圣战”,交河城内外佛教寺院被焚毁,交河城和高昌城在持续多日的浩劫中化为废墟。历经1600 多年沧桑岁月的丝路明珠交河城,至此走进了历史。

今天,我们游走在故城的“大街”与“小巷”,依然可以感受到古城的汉唐遗风,想象出不同历史时期建筑的宏伟身影。交河故城其独特的建筑技艺和中西结合的城市布局,不仅在国内历史城市遗迹中首屈一指,即使在国外也极为罕见,它集中体现了古人的聪明睿智。其匠心独运的城市布局,天然浑厚的建造技艺,形制多样的建筑遗存成为世界上保存最完整、延续时间最长、规模最大的生土结构建筑城市,当之无愧地为世界文化遗产,诠释人类智慧与文明。

注释:

①王素:《高昌史稿·统治编》,文物出版社,1988年。

②王素:《高昌史稿·交通编》,文物出版社,2000年。

③新疆考古所:《交河故城保护与研究》。

④新疆考古所:《交河故城——1993、1994 年度考古发掘报告》。

⑤新疆考古所:《交河故城——沟西墓地考古发掘报告》。

⑥李肖著:《交河故城的形制布局》,文物出版社,2003 年。