东胜气田锦30井区盒1段储层非均质性特征

郝 廷

(中国石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南 郑州 450006)

0 引言

近年来,致密砂岩气已经成为中国天然气勘探开发的重点领域[1-3],鄂尔多斯盆地是其中的重要代表区域之一。东胜气田位于鄂尔多斯盆地北部,自勘探开发以来,研究主要集中在沉积特征[4-5]、储层评价[6-9]、气水分布[10-13]及油气成藏[14-18]等方面,而关于储层非均质性的探讨相对较少,因而加强该方面的研究对储层展布特征认识和气田勘探开发均具有重要的指导意义。因此,笔者从钻井、测井及测试生产等地质资料出发,对东胜气田锦30 井区二叠系下石盒子组盒1段储层层内、层间和平面非均质性开展研究,旨在为后期天然气勘探开发提供参考和依据[19]。

1 地质概况

锦30 井区位于鄂尔多斯盆地北缘东胜气田的西部,面积为525 km2,构造上处于伊陕斜坡、伊盟隆起与天环坳陷的交界部位。已有钻井揭示,研究区的主要勘探开发目的层位是下石盒子组盒1段,次要目的层为山西组山2段。盒1段发育辫状河沉积,沉积物粒度粗、砂体厚度大,砂岩颜色为浅灰、灰白色,有利沉积微相为心滩和辫流水道(图1),发育槽状、板状交错层理和平行层理等层理构造。

图1 东胜气田锦30井区沉积综合柱状图

2 储层岩石学及物性特征

研究区盒1 段储层以中砂岩和含砾粗砂岩为主,总体粒度较粗;岩石类型主要为石英砂岩和岩屑石英砂岩(图2a),碎屑中石英含量介于61%~94%,平均为82%;岩屑含量分布在5%~36%,平均为15%;长石含量介于0~19%,平均为3%。薄片鉴定分析表明,盒1 段储层杂基含量高,颗粒分选性为差—中等,磨圆度为次棱角—次圆状,颗粒支撑。胶结类型主要为接触型胶结或孔隙型胶结,接触关系多为线接触,部分为凹凸接触、点接触,反映出强烈的压实作用,使储层物性变差。统计分析研究区278个孔隙度、渗透率样品发现,盒1段储集砂体孔隙度主要介于5.0%~18.2%,平均为8.3%(图2b);渗透率主要介于0.2~4.0 mD,平均为0.6 mD(图2c),总体属于低孔隙度、低渗透率储层。

图2 锦30井区盒1段储层岩石类型及孔隙度、渗透率分布图

3 储层宏观非均质性

3.1 储层层内非均质性

储层层内非均质性一般是指某一单砂层内部储层性质在垂向上的变化[20],主要从储层内部垂向粒度韵律、渗透率非均质性以及夹层的分布差异等方面进行描述。

3.1.1 垂向粒度韵律

研究区盒1段辫状河沉积微相包括心滩、辫流水道及泛滥平原,不同沉积微相的粒度变化差异明显(图3)。心滩微相砂体以灰白、浅灰色粗、中砂岩为主,自然伽马曲线形态呈微齿化—齿化箱形,表明水动力强但不稳定。受季节及水动力强度变化的影响,心滩砂体粒度纵向上呈现为多个正、反韵律叠置形成的复合韵律。辫流水道沉积初期水动力较强,随后水动力逐渐减弱;受水体能量变化和河道迁移摆动的影响,砂体粒度呈下粗上细的正韵律特征,自然伽马曲线形态表现为底部突变的钟形。泛滥平原沉积以泥岩和粉砂质泥岩为主,厚度一般大于2 m,物性差,自然伽马曲线靠近泥岩基线,一般是储层之间的隔层。

图3 P1井盒1段储层垂向非均质特征剖面图

3.1.2 渗透率非均质程度

层内非均质性通常用渗透率的相关统计指标来反映,一般包括渗透率变异系数(Vk)、突进系数(Tk)、级差(Jk)及均质系数(Tp)等4 个指标,其中Vk、Tk、Jk与储层非均质程度呈正相关,即Vk、Tk、Jk越大,则储层渗透率变化越大、非均质程度越高。Tp越接近于1,储层越均质,反之储层非均质性越强。研究区盒1段不同亚段的渗透率非均质特征参数统计结果表明(表1),从Vk看,盒12、盒13亚段具有较强的非均质性;从Tk看,盒11亚段的非均质性最强,其次为盒12亚段;从Tp来看,盒1段的3个亚段均表现为强非均质性。总体而言,盒1段的3个亚段中盒11亚段的均质性最好。

表1 盒1段渗透率非均质性特征参数统计表

3.1.3 层内夹层分布

层内夹层一般是指砂体内部厚度小于2 m的非渗透层或者低渗透层。研究区夹层主要为泥质夹层和物性夹层,以发育泥质夹层为主(图4)。泥质夹层发育与河道迁移、水体能量强度变化等沉积环境密切相关,可以根据泥质夹层发育位置和成因,将其分为河道间夹层、心滩内部夹层、心滩与河道间夹层3种类型[21]。

图4 下石盒子组盒1段沉积相剖面图

夹层是认识研究区储层非均质性的重要因素,通常利用夹层频率、夹层密度等参数来定量评价夹层发育情况。夹层频率是指单位厚度岩层中夹层的层数,夹层密度为夹层总厚度与所统计的砂岩剖面总厚度的比值,夹层频率和密度越高,夹层越发育[22-24]。统计结果显示,研究区盒1段盒13亚段的夹层频率和夹层密度都较盒11、盒12亚段高,表明盒13亚段夹层更发育(表2)。

表2 盒1段夹层发育情况统计表

3.2 储层层间非均质性

层间非均质性是指相邻储层或砂体垂向上岩性、结构和物性等方面的差异以及隔层发育、分布情况[25-26]。笔者采用砂地比、分层系数等参数开展研究区层间非均质程度分析。砂地比越大表明砂体越发育,分层系数越大表明层间非均质性越严重。统计表明,研究区盒11亚段砂地比为44.83%,分层系数为10.50;盒12亚段砂地比为52.56%,分层系数为9.36;盒13亚段砂地比为53.60%,分层系数为9.14。分析统计结果可知,盒1段的3个亚段中,盒11亚段的砂地比最低,但分层系数最高,反映多层砂体叠置发育、砂体之间夹薄层泥岩的特征,层间非均质性强;从盒11到盒13亚段,研究区砂地比逐渐增高,分层系数逐渐降低,表明从盒1 段早期到晚期,砂体沉积厚度逐渐增大,层间非均质性有所减弱。

研究区盒1段层间隔层主要为泛滥平原沉积的泥岩、粉砂质泥岩,厚度一般大于2 m,呈连片分布且比较稳定(图3、图4)。

3.3 储层平面非均质性

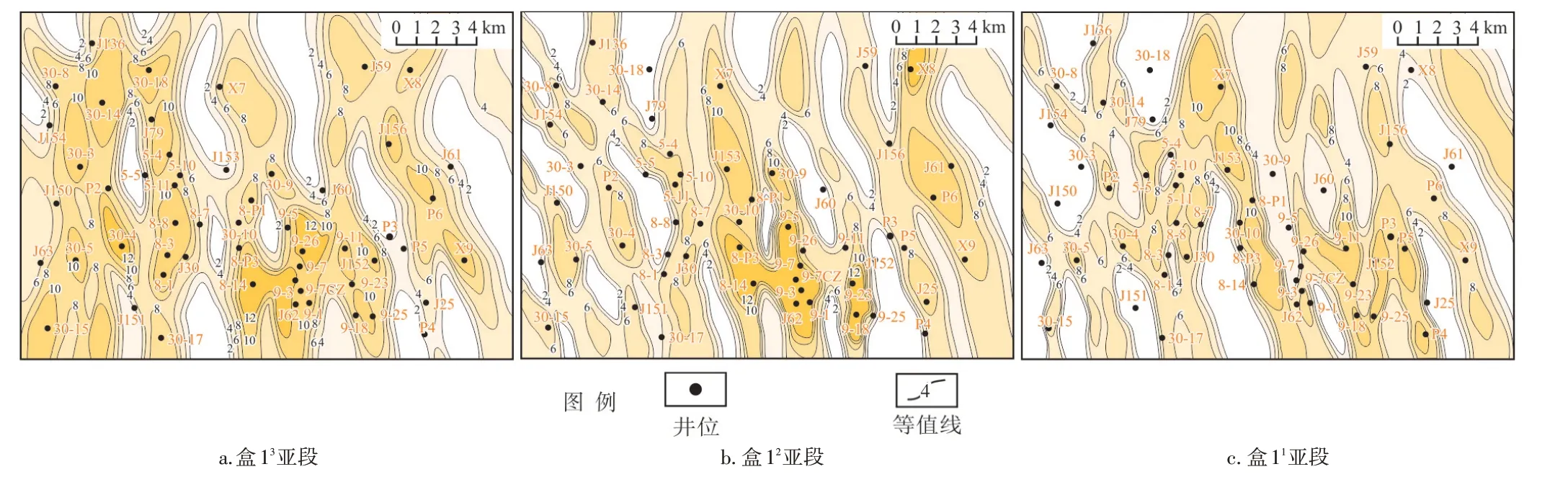

储层平面非均质性一般是用砂体厚度、孔隙度及渗透率平面展布特征来进行分析。从研究区砂体展布特征可以看出,盒13亚段砂体全区连片发育,规模大,宽度介于2.2~4.5 km,但砂体厚度横向变化大,平面非均质性较强。研究区西部砂体宽度介于2.8~4.5 km,厚度介于8~12 m,规模明显大于东部。盒11、盒12亚段砂体发育规模较盒13亚段小,砂体宽度介于1.2~3.5 km。与盒13亚段砂体类似,盒11、盒12亚段砂体同样具有较强的平面非均质性,不同的是盒11、盒12亚段在研究区东部砂体宽度和厚度较西部大(图5)。

图5 盒1段各亚段砂体厚度图

根据孔隙度、渗透率平面展布特征,研究区孔隙度、渗透率受沉积作用控制较明显,物性较好的相对高孔隙度、高渗透率区主要发育在辫状河心滩微相,分析认为心滩沉积过程中水动力较强,携带沉积物粒度较粗,有利于孔隙的保存[27]。与砂体展布特征类似,研究区盒1段的3个亚段孔隙度、渗透率均显示出较强的平面非均质性,相对高孔隙度、高渗透率区域在平面上变化较快。盒11、盒12亚段在研究区东部物性较好,而盒13亚段在研究区西部物性较好(图6、图7)。此外,对比不同亚段的孔隙度、渗透率平面展布特征可知,盒13亚段物性较盒11、盒12亚段好,高孔隙度、高渗透率区分布范围较盒11、盒12亚段更大。总体而言,研究区盒1段非均质性较强,物性好的储集砂体有利于天然气保存富集。

图6 盒1段各亚段孔隙度分布图

图7 盒1段各亚段渗透率平面图

3.4 储层宏观非均质性控制因素

3.4.1 沉积微相

不同的沉积微相类型导致储层岩石成分、结构、沉积构造、粒度等在纵、横向发生变化,从而对储层非均质性起到控制作用。研究区盒1段发育辫状河沉积,纵向上,心滩微相储集砂体粒度较粗,分选、磨圆度较好,次生孔隙发育,物性最好;辫流水道、泛滥平原等微相粒度变化大,孔隙发育较差,物性差。平面上,辫状河河道摆动迁移频繁,受沉积微相控制,储层非均质性较强。

3.4.2 成岩作用

研究区盒1 段储集层埋深多在3 500 m,压实作用较强,储集层致密化程度较高。成岩过程中,储集砂体中有伊利石等黏土矿物大量生成,充填了部分孔隙、喉道,使得储层孔隙度和渗透率进一步变差。此外,由于不同沉积微相中石英、岩屑等颗粒分布不均,导致储层岩石成分存在差异,经过成岩作用后影响了储层物性。

4 结论

1)垂向上,研究区盒1 段储层主要发育复合韵律和均质韵律,夹层包括泥质夹层和物性夹层,以泥质夹层居多。

2)层间非均质性研究表明,盒1 段的3 个亚段储层非均质性均较强,其中盒13亚段非均质性最强。

3)平面上,盒1 段的3 个亚段储层复合连片发育,但孔隙度、渗透率受沉积作用控制较明显,表现出较强的非均质性,盒11、盒12亚段在研究区东部相对高孔隙度、高渗透率区发育,盒13亚段在研究区西部相对高孔隙度、高渗透率区更发育。

4)与盒11、盒12亚段相比,盒13亚段砂体规模更大,物性更好,高孔隙度、高渗透率区分布范围更广。

5)沉积相与成岩作用共同影响了储层非均质性特征。纵向上不同沉积微相的差异导致储层物性变化大;平面上,辫状河道迁移摆动,心滩、辫流水道沉积微相储集砂体物性差异较大,导致储层非均质性增强。此外,储层岩石成分的差异导致成岩作用后非均质性增强,强烈的压实作用和胶结作用导致储层物性变差。

——以KL油田3-1483砂体为例