曹奕教授针刺治疗硬皮病临床经验*

施婧婧,曹 奕

(1.安徽中医药大学,安徽 合肥 230000;2.安徽省针灸医院/安徽中医药大学第二附属医院,安徽 合肥 230000)

硬皮病以皮肤、内脏的组织胶原纤维进行性硬化为主要特征,属于自身免疫性结缔组织病[1]。根据其累及的范围和临床表现,本病可分成两类,即局限性硬皮病和系统性硬皮病。前者主要表现为皮肤的损伤改变,如皮肤变硬和增厚,后者又称系统性硬化症,除皮肤损伤外,还累及心、肺、肾、胃肠等内脏器官。由于硬皮病发病的临床表现具有复杂性和异质性,其治疗缺乏特效药物,而中医治疗硬皮病的方式灵活,不良反应少,可取得满意的临床疗效[2]。

曹奕教授,硕士研究生导师,长期从事中医临床、教学及科研工作,系第1批全国优秀中医临床人才,安徽省首届“江淮名医”“安徽省名中医”,医德高尚,学验俱丰,擅长运用针灸、中药等方法治疗临床常见病、疑难病。笔者有幸拜之门下,跟师学习,现总结其经验如下,以飨同道。

1 硬皮病现代概况

硬皮病病理特点独特并累及多种器官,临床可表现为微血管病变、免疫系统活化、组织纤维化和异质性[3]。目前病因尚不明确,可能与感染、遗传、药物及环境等因素有关[4]。该病发病机制复杂,存在多种学说,如自身免疫紊乱学说、血管病变学说、遗传学说、细胞外间质代谢异常学说、细胞因子异常学说等[5]。硬皮病导致的异常纤维化过程可能与Wnt/β-catenin信号系统的异常活化有关[6]。其发病大部分都比较隐匿,发病初期临床诊断较困难,病情发展后期患者致残率高且预后较差[7]。相关流行病学研究显示,本病发病以女性多见,好发于31~50岁[8]。目前国内仍缺少硬皮病的推荐治疗指南,临床治疗主要参考国外的治疗方法及临床经验,其药物治疗主要分为三方面,分别为抗炎和免疫调节治疗,针对血管病变治疗,以及抗纤维化治疗[9]。但相关研究发现,大多药物治疗存在较大的副作用或禁忌证,并且价格高,长期使用患者负担较重[10-12]。

中医学中并无硬皮病这一病名,根据其发病特点,本病属“痹病”范畴,局限性硬皮病属“皮痹”范畴,而系统性硬皮病除了“皮痹”外,又有“脉痹”“五脏痹”等之称。现代医家在前人的基础上,结合实践运用中医特色方法治疗本病取得了较好的疗效。禤国维、陈湘君认为肾与硬皮病关系密切,治疗以补肾为主,可采用温补肾阳、益气活血中药治疗硬皮病[13-14]。卢海松等[15]基于“肺主皮毛”理论运用加味补肺汤联合针灸治疗硬皮病,可有效改善患者临床症状并调节自身免疫系统。田菲等[16]利用积雪苷片联合热敷药外敷可降低患者皮肤硬度积分及关节功能积分。中医治疗硬皮病具有独特的优势,方式多样且效果显著,但目前中医治疗该病仍是以中药口服为主,相关针灸治疗偏少。有关研究证实,针刺对免疫功能具有双向良性调节作用[17-19]。因此,临床治疗本病可配合针刺,以达到更佳的治疗效果。

2 病因病机

曹奕教授认为本病的病因病机可归纳为脏腑失调,卫外不固,以及外邪痹阻,肌肤不荣。

2.1 脏腑失调,卫外不固 硬皮病的发生与脏腑功能的失调密切相关,其中肺、脾、肾三脏尤为重要。《素问·痹论篇》记载“皮痹不已,复感于邪,内舍于肺。”肺位上焦,主气,主皮毛,肺脏精气充足可滋养和温煦皮肤的生长,精气不足则影响气的生成与运行,致卫气不固,外邪易侵,犯于腠理,故出现皮毛变枯、变硬。脾为后天之本,为气血生化之源。《脾胃论·脾胃盛衰论》曰:“百病皆由脾胃衰而生也”。脾位中焦,主四肢肌肉,脾气虚弱,则气血运化无源,脏腑功能衰退,造成四肢肌肉萎废不用,皮肤麻木不仁,或脾失健运,水湿内生,凝结成痰,阻碍气血津液运行,致皮肤肿胀。曹奕认为本病临床辨治不可偏执于一脏,应当遵循整体观念,该病若持续发展后期必会累及肾,肾位下焦,主骨充髓,为五脏之根本。肾气充足则推动脏腑气化,不足则无法激发体内正气,祛邪能力减弱,使疾病缠绵难愈,甚至导致各脏腑生理功能失调,病情严重。

2.2 外邪痹阻,肌肤不荣《素问·痹论篇》曰:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。”明确提出风、寒、湿三邪为痹病的主要病理因素。巢元方《诸病源候论》言:“皮肤受损,则肿厚苍白而为皮痹。”风寒湿邪侵袭机体,若机体无力抗邪,邪气压正,则使气机不畅,血流不顺,气血凝滞,营卫失和,日久成瘀,瘀血阻络,经络失于荣养则皮肤不荣,发为此病。

3 针刺治疗思路

3.1 培土生金,肺脾同治 曹奕认为肺气充则卫气固,肺主皮毛,肺气宣发功能失常,则无力抵御外邪,皮肤毛发枯槁脱落。肺气受损,子病及母,渐而脾胃纳运功能失常,致水湿痰饮聚集,与外邪相合阻遏阳气,痰瘀互结而皮肤肿胀增厚。《灵枢·经脉》曰:“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺”,说明肺与脾胃可通过经络系统相互联系,肺经之气源于中焦脾胃[20]。肺主皮毛,脾主四肢肌肉,肺为后天之天,脾为后天之地,两者紧密联系。曹奕认为治疗本病应重视肺与脾的关系,运用“培土生金”针刺法,以达到肺脾同治的目的。临床取穴主要以肺经、脾经与胃经为主,配合背俞穴调节脏腑功能,取脾俞、胃俞、中脘调理后天,肺俞、列缺、经渠以固卫御邪。足三里为胃经合穴,可补益脾胃。有研究[21]表明针刺足三里可增加局部皮肤的血流灌注量。另外,曹奕认为肺脾两脏失调,必然会导致体内水液分布失常,进而影响代谢造成水湿聚集,痰饮形成。因此其认为在治疗肺脾两脏的同时,也应配合化痰祛湿之穴,如化痰要穴丰隆。阴陵泉可治疗脾胃运化失常所致的津液代谢异常相关疾病[22]。

3.2 以肾为本,补养先天 本病多因先天禀赋不足,或后天失养,脏腑虚弱导致。早期多为脾肺阳虚,久病可致肾阳亏虚。曹奕临床上十分重视肾对机体全身的作用,肾为先天之本,对体质具有重要的影响[23]。脾为后天之本,两者相互资生,营养全身。肾为五脏之根,若肾精充盈,则气血调畅,痰瘀不成,各脏腑经络功能发挥正常。另外,肾可通过调节机体阴阳平衡,激发御邪能力,这与现代医学免疫系统功能一致。曹奕在治疗本病时秉持治病求本理念,注重调节肾脏功能,充分调动身体免疫机制。曹奕临床常用背俞穴调节相关脏腑功能,调理五脏之气。足太阳膀胱经与督脉关系密切,督脉循行中其经脉及经别均属于膀胱经[24],故背俞穴亦可调节一身阴阳。肾俞补养先天,三阴交为足太阴、足厥阴、足少阴三条经脉的交会穴,与人体气血生化密切相关,可用于治疗与肝脾肾三脏相关的多种疾病,临床亦可与其他穴位配伍使用。

3.3 扶正祛邪,行气活血 曹奕认为风、寒、湿三邪是本病发生的重要外因,外感病邪,加上患者自身卫气不固,而致患者气血不畅,经络不通,不能濡养肌肤,发为皮痹。故扶助正气的同时,理应行气活血,瘀血祛则新血生。调理气机主要取气海、关元。任脉对全身气机具有双重调节作用[25],与背俞穴相配可调节脏腑之气的升降出入。合谷穴为阳明经穴、大肠经原穴,是调理气机的重要穴位,具有理气活血的作用。另外因肺与大肠相表里,合谷穴亦可调肺气,祛邪外出,扶卫正气。天枢穴在气之升降出入过程中起着枢机作用[26]。血海、膈俞、曲池活血祛瘀。膈俞为“血会”,可调节脏腑器官的功能活动,且对体液及细胞免疫均有调节作用,可提高免疫功能[27]。血海穴属足太阴脾经,与多气多血之曲池相配,具有行气活血、和营润燥之效[28]。皮肤病变处施以围刺法可以散邪透邪,并调节局部的气血运行,使经络通畅,祛瘀生新,促进皮损恢复。

3.4 调畅情志,身心并治 本病发病率男性与女性比例约为1∶6.25[8],且病况复杂,迁延难愈,病情反复,患者心理负担重,情绪起伏大,不利于病情恢复。曹奕注重患者情志调节,认为身心并治才能更好地激发身体功能。女性发病率高,相比男性而言其对外形要求更高,因此在诊治女性患者时更应重视语言疏导,善于倾听,消除疑惑,同时配合日常饮食调节,忌生冷辛辣刺激之品,倡导积极参与活动,转移注意力,从而增加患者信心,达到最佳的治疗效果。

3.5 针刺方法(1)选穴:肺俞(双侧),脾俞(双侧),肾俞(双侧),中脘,气海,关元,天枢(双侧),丰隆(双侧),阴陵泉(双侧),血海(双侧),膈俞(双侧),足三里(双侧),曲池(双侧),列缺(双),经渠(双侧),合谷(双侧),三阴交(双侧),皮损部位局部取穴。(2)操作:肺俞、脾俞、肾俞、膈俞采用斜刺法,进针0.5~0.8寸,余穴均直刺1.0~1.5寸。肺俞、脾俞、肾俞、中脘、气海、关元、天枢、足三里采用补法,每隔10 min行针1次;血海、膈俞、曲池、列缺、经渠、合谷、三阴交采用平补平泻法;余穴施以泻法;皮损局部采用围刺法,于病变区与正常皮肤交界处呈15°~45°斜刺进针,针尖朝向病变部位中心,每针之间间隔1寸。以上穴位均留针40 min。

4 病案举隅

患者,女,37岁,2020年8月25日初诊。主诉:局部皮肤变硬伴色素沉着1年余。患者于2018年10月无明显诱因突然出现皮肤瘙痒,肘窝处有黑色暗沉,失去弹性,伴有经期缩短,经量减少,夜间多梦易醒等症状。后患者右上臂内侧、腹部、左侧小腿外侧亦逐渐出现皮肤粗糙、变硬、色素沉着,严重时伴有病变处皮肤紧绷、疼痛、麻木。曾行皮肤病理检查,明确诊断为局限性硬皮病,建议选择激素口服进行治疗,但患者因考虑药物副作用未接受。后患者至多家中医院进行中药口服治疗,病情得以控制。2020年6月,患者未正常服药,上述症状再发。刻下症见:右上臂内侧、腹部及左侧小腿外侧仍有散在团块状粗糙、发硬的皮肤改变,伴有皮肤紧绷、干燥,无汗出,手足发冷,气短,纳差,夜寐一般,二便尚调,舌淡红,苔暗,脉细弦。查体:神清,精神可,右上肢内侧散在团块状皮肤变硬,变硬范围自手三里至太渊。腹部病变处多集中在腹中线右侧,面积约15 cm×9 cm。左下肢皮肤病变主要集中在小腿外侧下1/3处,面积约10 cm×5 cm。病变处肤色呈深褐色,质硬,皮肤无汗、干燥、弹性差,不易被捏起,皮肤无浮肿,肌张力正常,病理征(-)。西医诊断:局限性硬皮病。中医诊断:皮痹,辨证:脾肺两虚,痰湿蕴结,气虚血瘀证。治法:补脾益肺,化痰祛湿,散瘀通络。针刺选穴:肺俞(双侧),脾俞(双侧),肾俞(双侧),中脘,气海,关元,天枢(双侧),丰隆(双侧),阴陵泉(双侧),血海(双侧),膈俞(双侧),足三里(双侧),曲池(双侧),列缺(双侧),经渠(双侧),合谷(双侧),三阴交(双侧),皮损部位局部取穴。患者隔日针刺1次,留针40 min,10次为1个疗程。嘱患者清淡饮食,适当运动增强体质。

2诊:2020年9月11日,针刺治疗7次后,患者症状好转,病灶处皮肤硬度下降,颜色变浅,呈淡褐色,未出现新发皮损。继续上述针刺治疗,同时患者因工作原因要求治疗频次改为每周1次。

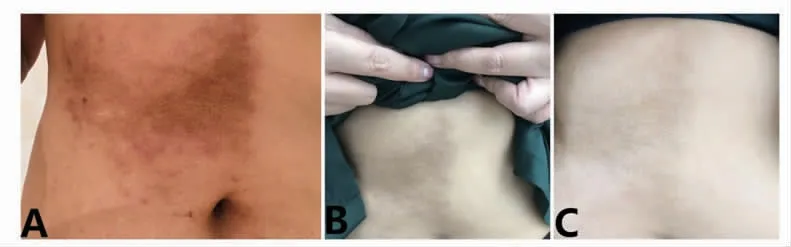

3诊:2020年11月3日,针刺治疗14次后,病变范围逐渐缩小,腹部病变处面积约9 cm×7 cm,左下肢外侧皮肤变硬范围约8 cm×4 cm,硬结松软,色泽明显淡化,颜色由淡褐色趋近正常肤色,稍有点状色素沉着。(见图1)继续针刺治疗,并在皮损局部进行艾灸,加强行气活血之效。

图1 患者治疗过程中腹部皮肤变化图

2021年2月19日,“抗核抗体13项”:抗核抗体(ANA)(-),抗核抗体滴度<1∶100,抗SCL-70抗体(-),肺部CT未见明显异常。随访至今,目前患者病情稳定。

按语:本案患者为中青年女性,平素手足发冷,气短,纳差,综合脉证、四诊合参,辨为脾肺两虚,痰湿蕴结,气虚血瘀证。患者先天禀赋不足,平素体质虚弱,易感病邪,治疗时以补益相关脏腑为主,故选取肺脾两经腧穴及背俞穴等以补益正气。患者形体偏胖,饮食不节,喜食辛辣生冷之品,痰湿内生,故选用丰隆、阴陵泉等化痰祛湿之穴。由于该病本质为本虚标实、虚实夹杂,扶助正气的同时,理应行气活血,祛瘀生新,故配以血海、膈俞等穴,同时病变局部加以围刺法,标本兼治。另外,该患者因患病导致情志不畅,因此进行情志疏导。

5 结 语

现代医学尚无有效的治疗方法治疗硬皮病,因此中医治疗此病具有极大的优势,但其缺乏统一的分型与施治标准,治法各有差异。曹奕认为,本病发病初期诊断困难,临床辨病辨证应仔细准确,不可延误病情;诊疗本病时不可偏执于一脏,多数患者早期虽表现为肺脾症状,但治疗时仍应治病求本,遵循整体观念;围刺法治疗顽固性疑难杂症,可达到透邪散邪之效;“正气存内,邪不可干”,本病多为本虚标实,治疗时应补虚泻实,内外兼治;治疗时重视患者情志调节,身心并治。

目前临床治疗此病仍以药物为主,针刺治疗本病具有独特的优势,临床上可根据患者具体情况进行穴位加减,效果显著。