论库哈斯鹿特丹昆莎美术馆反思的偶发主体感知

刘闯

1 总论

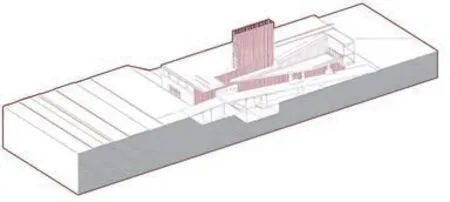

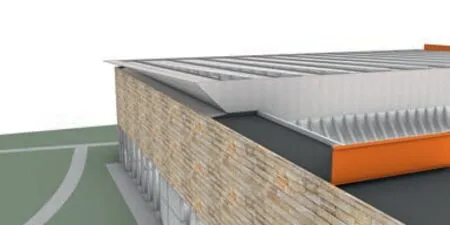

路易·康(Louis Kahn)说:“从美,产生了惊奇(Wonder)。惊奇与知识无关。它是对直觉的第一回应,是直觉作为漫长的探险旅程或者这一旅程的记录,人类亿万年来创作的记录的回应”[1]。这是昆莎美术馆的大众外形和复杂的内化的矛盾所带来的“惊奇”(图1)。1990年代萌芽的“当代建筑”诞生了许多带着时代显性基因的优秀作品,它们极具批判性,借用建筑述说体现建筑师自后现代以来的压抑的释放。美国设计学院教授简·罗伯森(Jean Robertson)与克雷格·迈克丹尼尔(Craig McDaniel)在《当代艺术的主题》(Themes of Contemporary Art)一书中提到:“后现代主义风格不存在单一性;相反,所有风格及视觉词汇都正当有效,多元主义统领一切。除了引起复古怀旧情绪之外,后现代主义者还以反讽甚至是戏仿的态度从过去和民间文化中引经据典。”[2]作为后现代最大代表成员之一的建筑学,转变成直观利用古典建筑直抒胸臆的方式去抵抗现代建筑文化缺失的直白手法主义的操控。为了延续和再生后现代建筑,“当代建筑”试图剔除直观的古典写实主义的操作方式,诉诸以建筑学自为自明的手法去体现建筑学自身的建构。雷姆·库哈斯设计的昆莎美术馆正是介于1990年代这样一个不断反思和突破的时代背景下的典型案例(图1、6)。

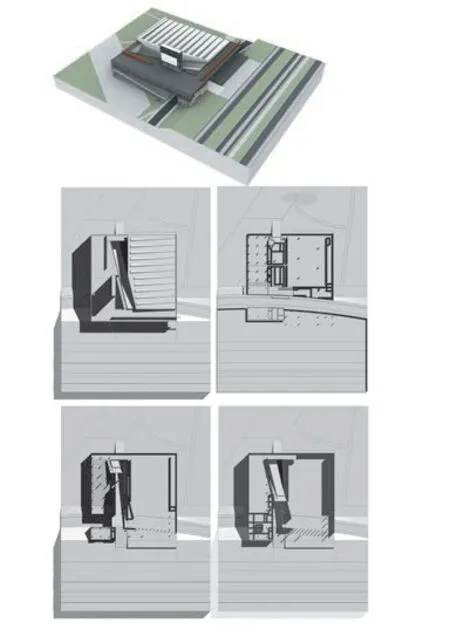

1 昆莎美术馆鸟瞰模型和平面

昆莎美术馆位于荷兰鹿特丹,受鹿特丹市政府委托,于1987年开始设计,1992年建成开馆,22年后的2014年进行了建筑微观更新,调整了局部的一些细节。安东尼·维德勒(Antony Vidler)在其《建筑的异样性》(The Architectural Uncanny)一书中提到:“1972年创立的大都会建筑事务所(OMA)一直采取后超现实主义的并置和反语手法,并利用城市建筑与心理学的关联,重新构成现代主义的建筑形象。发展一种现代主义的形式,借以刺激新事物的出现,并对抗功能主义的所谓积极意义”[3]。库哈斯1991年在对谈中谈到:“我对超现实主义保有一份高度的兴趣,对其偏执极端的研究方法却印象深刻,并且视其为本世界重大的发明之一。那是一种合理的方法,不矫情假装客观,在其观念中,分析就如同创作一般”[4]33。昆莎美术馆所体现的大都会建筑事务所深层思想具有典型的分析研究意义,除了一般意义上的典型,按照《西方正典》(The Western Canon)的叙述,不同于耳熟能详的流水别墅之流,其带来的陌生性也是使其成为主要切入点的特殊原因。美国耶鲁大学教授哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)说:“我试图直陈其伟大之处,即这些作品成为经典的原因何在。答案常常在于陌生性(strangeness),这是一种无法同化的原创性,或是一种我们完全认同而不再视为异端的原创性”[5]。

2 五立面拼图

3 不同视角素模

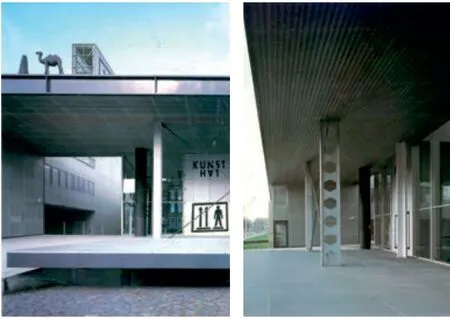

第一眼看昆莎美术馆,我们无法从一个直观的古典写实主义、未来派或者其他类型学的范式来定义它的风格或者建筑的整体感。无主义、无定义、无风格主导的归纳型建筑感,让它成为一个建成30年后依然“另类”的建筑。如同列奥·施坦伯格(Leo Steinberg)所说:“判断的一切既定标准都是暂时的,而另类准则却总是由于新形式和新思想的缘故而永久发挥作用”[6]。而这种另类不是来自技术、也不是来自流行文化,它的“另类”来自于建筑的不定性和偶发感。库哈斯谈到:“这就好像,你仿佛在藉由过程中的整合,不断地实验,寻找偶发的、潜藏在意识深层的能量……它几乎变成以一种非自然的方法来创造潜意识。我相信未定数的影响”[4]18。不定和偶发让建筑无法落实在一个绝对“写实”的古典评判范畴下,也无法落实在一个以曲面来操作建筑未来感的当下。不定和偶发来自于建筑不同的交接,内外分裂的、接触的冲突和异化让建筑不定感得到实体的呈现。如同贡布里希(F. H. Gombrich)倡导的,“建筑师有时也应该利用一下偶发因素,我相信观众的眼睛总是注意捕捉它们;跟随这些偶发因素的引导并改进它们,总是胜过一味的遵循规划”[7]1。同时,不定和偶发所带来的模糊让建筑成为一个容易忽略的关键节点,如果不是从一个从微观到宏观的细化过程,这种忽略从一个形式的角度更容易成为略过的主因,这也是不定的先在。同样,在伊哈布·哈桑(Ihab Hassan)在《后现代转向:后现代理论与文化论文集》(The Post Modern Turn)中:“只有以模糊事物的本质界限为代价才能获得连续性”[8],而这种模糊也成为经典建筑意义上的另类、不定、陌生、异化等语言权衡的一个连续的总括,无论称其为哪类语言的定义,其经典意义都具有一致性和连续性。库哈斯说:“我越来越觉得,往反方向走,对抗不可避免的东西,对建筑而言反而更具说服力、更为重要”[4]25。

2 从库哈斯的自述出发

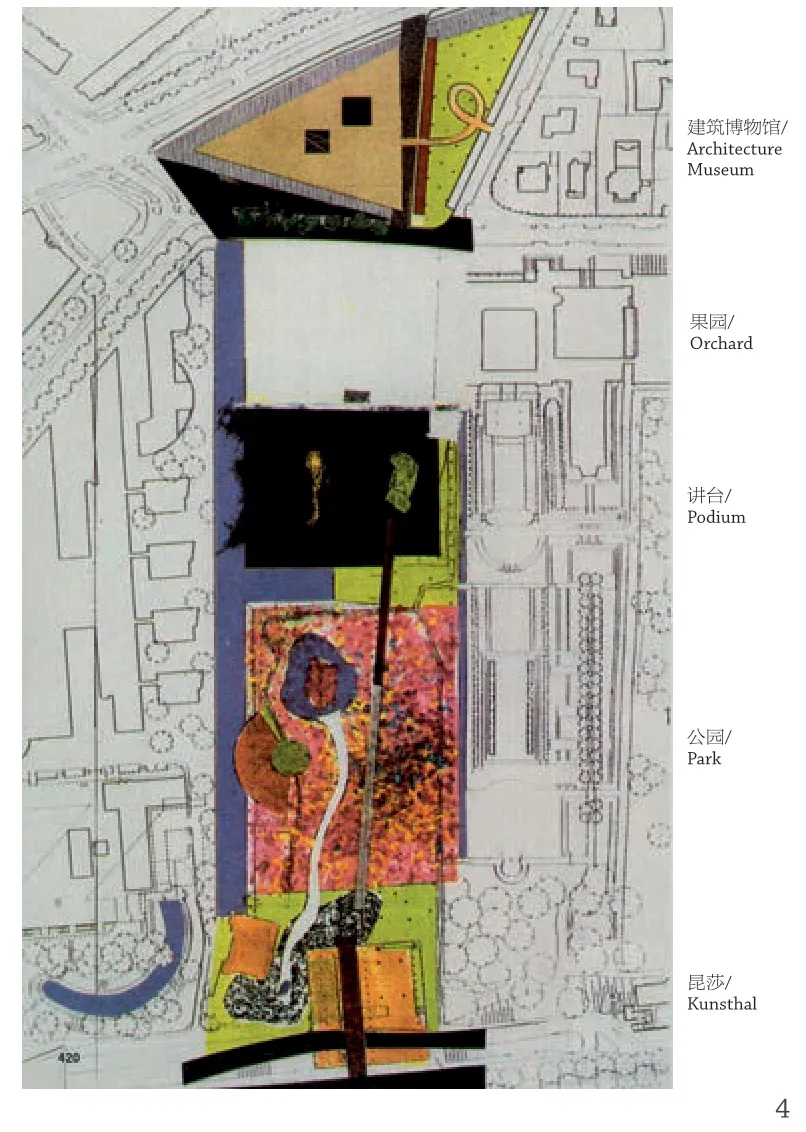

罗伯特·文丘里(Robert Venturi)在《建筑的复杂性与矛盾性》中写道: “意象和现象并存所产生的复杂性和矛盾性,阿尔伯斯(J. Albers)称它为‘物质事实与精神效果脱节’的一种矛盾,它是‘艺术的源泉’”[9]8。而意象和现象的背后,是建筑师的典型观点作为支撑。建筑在“分解”操作之前,通过对建筑师自述的厘清,可以窥见项目背后的支撑渊源。在昆莎美术馆场地北端(图4),有库哈斯参与但落选的建筑博物馆,在《S,M,L,XL》一书中,库哈斯提到:“盒子里还有生命吗?博物馆和昆莎美术馆都是简单的体量,询问“盒子”是否可以发挥上下文作用,表面上看起来愚笨的表面是否可以容纳复杂的程序并产生不可预见的兴趣”[10]?这种自问自答的描述,成为昆莎美术馆最终成果的一个回溯,而这里的“不可预见”正是反思的“偶发”体现。在《疯狂的纽约》(Deliriour New York)中,库哈斯叙述到:“通过脑白质切断术和分裂的双重割断——将建筑的内外分离,将内部的发展置于小的自制王国之中——这样的结构便可以将它们的外表专注于形式主义,而将它们的内部专注于功能主义”[11]。昆莎美术馆的内(内部功能构件的复杂而矛盾)外(外形的乏味)冲突惊奇的结果也印证了建筑理论生涯上的一个实体自白。库哈斯说:“有一个建筑上的问题,很少人能够真正了解,那就是建筑是力量与无力的结合,一种矛盾的混合体。因此我认为这一件事情很重要,我们必须在外力造成的推动力与内在形成的推动力之间,建立一个清楚的分野”[4]14。分野的实质是造成彼此间的差异,差异是在反思的“偶发”中呈现,分裂的分野成为建筑“外部”“内部功能”载体的有形结果。

4 昆莎美术馆、公园和北侧建筑博物馆(图片来源:Rem Koolhaas, Bruce Mao.S, M, L, XL [M]. Monacelli Press, 1998: 420)

3 分解

3.1 总图

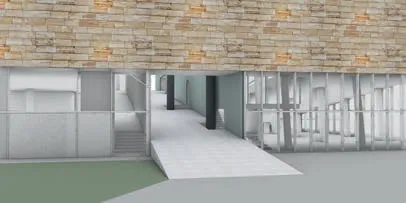

在场地设计上(图4-6),美术馆位于南侧高速公路与北侧公园之间,建筑在总图上平行道路,南偏西约30°。道路和公园间上下高差将近5m,建筑就位于高差5m的交接地带。建筑与场地南侧道路成温和的平行对位关系,与东北侧古典对称公园、与西北侧现状建筑均是一种转角的对立,而西北侧的斜向插入的主入口硬质铺地与建筑的转角关系更进一步加剧了建筑对场地的巨大驾驭感。强烈几何形的平面交叉关系,形成建筑图底关系的巨大冲突,这种冲撞加大了建筑与场地的紧张关系,在一个60m×60m的规整形体下达到了一个建筑情节的冲突极致,暴力而且泾渭分明,显然这种暴力方式的介入是作为媒体人经历的库哈斯所常常需要面对的。冲突和中断必定带来事件,而建筑成为他表达场地交接关系和中断事件的一个切入口。贡布里希说:“因为我们的知觉是非常节俭的:我们不去审查我们可以认为理所当然的事物,因为任何中断都充当了吸引视线的磁铁”[7]55。 场地中看似中断的节点,正是作为一种“吸引视线的磁铁”。

5 卫星图(图片来源:谷歌地球截图)

6 实景鸟瞰(图片来源:Richard C. Levene y Femando Marquez Cecilia arquitectos.EL croquis 79[J].oma/rem Koolhaas 1992 1996,1996,(79):75.)

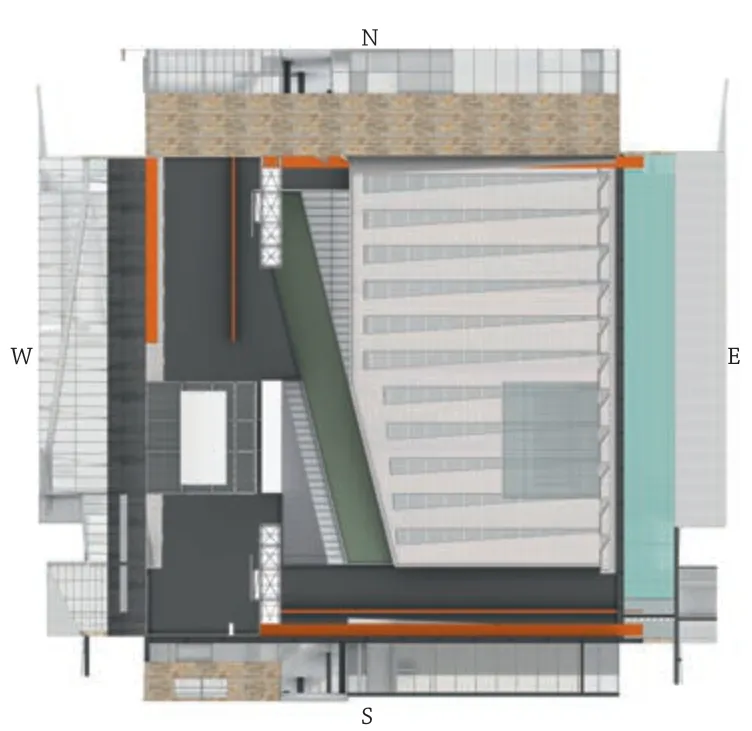

3.2 五立面

图2是建筑东、南、西、北4个立面和屋面的拼合图,拼合后的立面如同立体盒子的还原,将建筑还原为水平的交接对位关系,被剔除三维进退关系后,建筑剩下图案化的交错关系。通过拼合图,可以直观地看到建筑图案呈现散置的关系,无法被归纳为一个整体的占主导的建筑的符号谱系。各自分散并置的交接关系成为区别于古典对称范式的朴素出发点。交接关系的彼此独立性被赋予不同的设计指涉,不同的指涉反映出建筑不同的立面、不同功能、不同的开放和私密,不同的尺度和比例运用。

图7是4个人视立面的展开图,拼合后的立面被直观的材料肌理转化为平面可视化的分段,不同的分段代表不同的立面,清晰化所有的立面交接关系。建筑师试图以清晰性的并置来强化不同立面的直观感对观众产生的理解效应。透明玻璃幕墙、深灰色清水混凝土墙、蓝色半透明U型玻璃幕墙和黄色干挂石材成为不同立面材料肌理的并置显性要素。而在古典建筑学教条体系下,统一性、融合性常常被用来嫁接立面的独立性并且迫使其成为一个包裹的整体。在昆莎美术馆中,立面彼此间的并置交接如胶水一般被粘合在一起,各自保持了各自的独立,在这里,可以看到建筑师通过立面交接的消解性来抵抗古典建筑学的先在的意志力。

7 4个立面展开

作为数字的直观表现,60m×60m的规整几何外轮廓,是库哈斯给另类建筑在面对大众化意志时提供的一个“遮羞布”。等边的朴素的方形成为现代建筑纯几何化的直观象征,这块方盒子“遮羞布”的方也是建筑在不断深入操作之下的库氏幽默讽刺的对象,方盒子如同众矢之的。直观地看,60m的浅显到极致的规整盒子仅仅是为了应付来自传统建筑学的映射物,是传统建筑学聊以自慰的参照物和拜物教一般的所谓神圣原则的供奉。方盒子也成为建筑师操作建筑时为了突破禁忌的一个参照物,带着些许戏谑和玩世不恭。无论是库哈斯的宣传词,还是各种电影身份和宏大城市规划思想的研究,都如同这个浅显的方盒子一样,是为了包装库哈斯式分裂式理想主义的一种为大众制造自我安慰的噱头,也成为他不断走在建筑前卫领域的一个索引。奉超现实主义为圭臬的库哈斯,显然知道,如同哈尔·福斯特(Hal Foster)《实在的回归》(The Return of the Real)所写:“最好的前卫艺术应该是矛盾的、易变的,不然就是糟糕的。作品是为了维持艺术与生活之间的张力,而不是用什么办法将两者相连”[12]30。

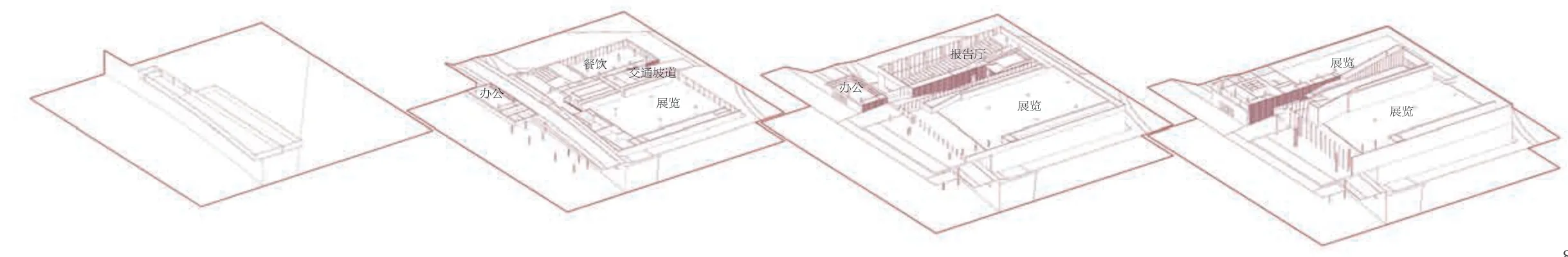

3.3 功能

库哈斯在昆莎艺术中心中,将展览、餐饮、报告厅3个主体通过交叉的方式组合在水平和立体的系统内(图8),以表形和表意结合的方式穿插组合反映在形体和立面上,反映在不同的材料、空间的深度和构成上。

8 功能组合

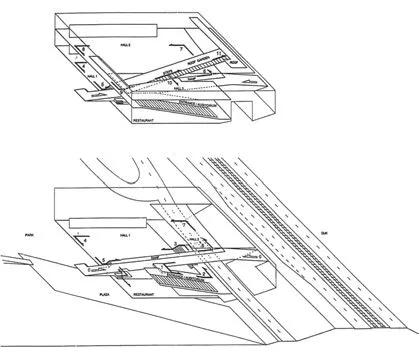

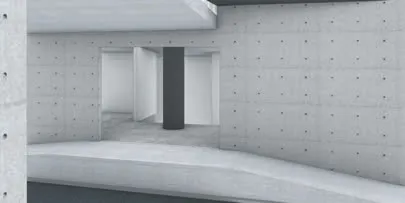

各功能区块被中央斜穿的坡道以及穿越建筑底层的道路划分为4格(图9),在坡道上设置转接的台口衔接相应的功能。所有功能的布置没有常规意义上的大厅,敞开的坡道兼顾了传统意义上厅的功能,建筑师有意将厅这一中介空间转化至半室外,以一种满足偷窥性的意义使得中介的空间和功能型空间成为直达目的的粘合体。原本被大厅隔开的功能间被坡道直接拉至室外,显然,公众的参与性和开放性被完全解放。坡道在此兼具交通功能、水平衔接功能、垂直衔接功能、高差的解决、室内交换的中介(图8、9)。

9 功能和流线分析(图片来源:Richard C. Levene y Femando Marquez Cecilia arquitectos.EL croquis 79[J].oma/rem Koolhaas 1992 1996,1996,(79):76.)

各功能空间属性的表形通过立面进一步凸显。处在中央坡道西侧的地块分为首层餐厅、二层报告厅、三层展厅,此块面向西侧的主立面通过石材和玻璃幕墙一分为二,而玻璃幕墙又在一二层通过凸出的斜向楼板一分为二。如果此处是建筑师在回应现代建筑追求的形式反映功能要义的话,那么在此,他追求的是材料区分功能的要义。

3.4 材料

不同的材料在建筑中采用了并置而非融合的手法,这种直接的并置面对建筑学体系的惯常性时,让建筑显得如此的“生硬而无知”,建筑师正是利用这种“生硬而无知”的手段把材料运用交接的冲突做到满负荷,生硬得如惊奇和偶发,彼此间的“无融合性”联系被极致量化后,也就自然成为了一种协调的并且如连续纹样一般的复杂综合体。

竖明横隐玻璃幕墙、磨砂玻璃幕墙、竖隐玻璃幕墙、干挂浅黄色石材、U型磨砂玻璃、橘红色装饰钢结构、深灰色钢结构、多边形格构柱、黑色圆钢柱、白色工字型形钢柱、深灰色钢梁、清水混凝土墙、楼板、清水混凝土斜柱、仿自然树装饰柱、等距和不等距的玻璃幕墙竖梃等,所有这些元素如同拼装积木一样,被并置于空间的各个交接处。玻璃幕墙除了没有采用等间距的划分外,还局部在整片玻璃幕墙上单独提取局部的玻璃用铝板替代,并使之成为建筑标识的主要图底。在材料的并置上,尤为明显的是建筑面向南侧道路的南侧平台,建筑师单单在此就用了4种柱式:格构柱、十字钢、圆钢、方钢(图10、13),力学职能的朴素意义被剥得体无完肤,这种罕见的做法作为建筑师设计意图的宣誓显然不言而喻,意图绝对性地批判正统的统一性的想法在此被彻底的撕开。这些材料和构件的反思性“混搭”,在哈尔·福斯特看来:“它或许表明了一种后历史的视角,根据这种视角,艺术似乎可以剥去历史语境和话语关系——就好像各种各样的风格、技巧或能指都排成共时的一列,以供收集、拼凑或是篡改,其中没有哪一个是比另一个更必要、更贴切或更高级”[12]114。

10 多柱平台(绘制:刘闯)

倾斜于坡道上的东面玻璃幕墙(图11)的竖梃本可以采用垂直水平面的构造方式,建筑师拒绝了和北侧、南侧立面一致的垂直竖梃做法,而是采用和坡道垂直的幕墙构造方式,观众在坡道行进过程中,可以被幕墙竖梃的参照混淆,让坡道成为水平的通道。坡道西侧的外立面附了一层波纹聚碳酸酯板,而东西两侧原本在规整的方形形体之下,由于坡道的插入,形体被离合,半透明波纹板的介入,将两者因被坡道的插入而分离的形体产生了一种若即若离的暧昧关系,将原本僵化的拆合关系化解为一种铰接的断开。

11 垂直坡道布置的玻璃幕墙竖梃(图片来源:Rem Koolhaas, Bruce Mao.S, M, L, XL [M]. Monacelli Press, 1998: 437, 453)

3.5 高差

场地5m的高差现状自然成为建筑必须回应的一个绝对因素,建筑师抛弃了常见的台阶式处理的手段,而以一个直接的坡道来连接上下(图12),显然这种处理的直接性再次印证了交接手段的“暴力”。1:12的无平台单坡在国内显然无法实现,建筑设计的特殊性在面对极具话语权的建筑师时,宽松度要大很多。

12 场地和建筑纵剖面(绘制:刘闯)

坡道在整个建筑中成为一个主导性的要素,除了坡道所带来的流线的依托、视觉的通透外,坡道与场地、坡道与坡道间的交接成为接续形体以及立面交接的另外一个主导项。建筑南侧面向道路时(图13),坡道在此和东侧的钢结构平台形成水平和斜交的叉缝,叉缝间通过一个双曲坡面再进行连接,坡道的引用被多重地反复交接,不断地强化坡道在行走和视觉中的不定。

13 南入口平台坡道交接(图片来源:Richard C. Levene y Femando Marquez Cecilia arquitectos.EL croquis 79[J].oma/ rem Koolhaas 1992 1996,1996,(79):89,92.)

从公园到南侧道路间的直穿坡道、二层报告厅与三层屋顶间的坡道形台阶、绿化坡道,以及由此带来的整体形体的瓦解,与之唤醒周边自然的风、光、水元素的纳入,建筑师在建造一座规整方形藩篱的过程中,同时也在用这样一个兼具交通要素的坡道来瓦解藩篱,只是此消彼长而已。在高差的细节上,不同出入口高差的处理,偶然明目张胆的交接,将惯常性的建筑学作为戏谑式的反讽对象来体现差异,体现差异带来的设计的惊异。

3.6 细节

不同的局部细节的突变,加剧了建筑师对建筑与惯常间差异化对比的掌控的成立度。二层上屋面的台阶和绿化坡道形成空间穿插的两个主导构成元素,这个穿插和一层贯穿至南侧道路的坡道并非上下垂直的对位关系,在平面上,它们是X状的交叉叠置,条状的屋顶绿化属于室外,而台阶则被划分成了一半室内一半室外,与此对应,此处台阶的屋顶同样就被切成了一个锐角三角形 (图14)。很显然,建筑师再一次将这种交接错位的主题关系延伸、错位之后,东侧展厅的屋面被斜切开一个口,绿化坡道和屋顶暧昧关系被强化。

在建筑的屋顶,两根红色的工字钢梁(图14),表面看作为装饰作用的它们,实际是试图从各自的正立面掩盖二层大展厅的坡屋面的山墙的坡度,位于屋顶南侧的工字钢主要遮盖人视视角的三角形坡屋顶山墙,而西侧的工字钢是遮盖单坡屋顶在西北侧转折部位的转折凹口(图19),使其呈现人视的坡屋顶的水平效果(坡屋顶平屋顶化)。

建筑东侧二层展厅屋顶天窗西侧斜向部位的开孔的边界定位也是非规律的(图14),既不是绝对垂直的边界,也不与上人的台阶和绿化坡道边平行,是介于垂直和斜向坡道之间的一个9°的转角,从而使观众从展厅观看到天窗时,可以觉察出天窗不同的、异质的非规律的定位边界疑问,而制造疑问,自然也成为设计细节的一个焦点。

餐厅的排烟管道及其他设备管道在顶部形成一个半透明的方盒子(图14),原本可以隐藏的管道,成为建筑垂直向度上兼顾视觉高度和功能包裹的构筑系统,成为一个与巴黎蓬皮杜艺术中心雷同的体现高技建筑形式的节点,也是建筑的一个制高点,原本突出屋面的高度被建筑师夸张地加高至4层,高度的提高加剧了与平屋面水平关系的对立作用。

14 细节处理(绘制:刘闯)

在其他诸如坡道入口部分,比如栏杆,设计成具有引导作用的箭头栏杆,局部的玻璃幕墙采用实体的铝板,并且结合标识设计,也为建筑细节掌控增添了附加值。

雷姆·库哈斯的建筑常常被描写成缺乏细节以致成为一种不完整的状态,但那只是不经研究后的表面判断,那些非细节仅仅是建筑师主动制造的遮羞布,而遮羞布掩盖之下包含了无处不在的对传统建筑学的玩世不恭态度的细节处理。库哈斯让不同的细节成为体现个人建筑意志思考的发光点,并且不断扩大这种细节的异化力量。迈耶·夏皮罗 (Meyer Shapiro)在《艺术的理论与哲学》(Theory and Philosophy of Art)中说:“形式与内容的完美、融贯与统一,它们通常被认为是美的条件。这些品质无疑植根于对整体的结构的直观中,对它们的判断却经常随着对象持续经验的变化而变化。它们从来得不到完全的确认,有时候却可以通过简单的新观察就加以否定。作为价值标准,它们不是严格的或不可或缺的,世界上存在着缺乏这些品质的伟大作品”[13]。也许这样的借口足以支撑库哈斯主动对细节缺失的最好理由。

“许多批评者认为,我们建筑设计的细节很差劲,而我认为根本没有细节可言。我们拥有的是建筑的品质。没有金钱,无需细节,只要一个简单的概念”[4]18。这是库哈斯在接受采访时的原话。无论任何项目,资金的投入不是无限的,而建筑师所能做的均是在有限的条件下,实现建筑概念的极大丰富。区别于卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)对经典局部的雕琢,显然库哈斯的策略是背其道而行之。站在库哈斯的角度,他对细部的理解是“宏观的细部”,以区别于放大镜式的传统微观细部。换句话说,如果显微镜看到的是细部,那么我们理所当然认为的细部则变成了宏观,所以这种细部只存在于的相对之中。假设当我们站在一个360°鸟瞰昆莎美术馆的全景视角时(图2、3、7),所有立面组成的偶发、交错、叠合、序列……都成为一个完整的库哈斯意义上的“宏观细部”,这从库哈斯一直关注大型建筑和都市计划有关,大和细部是相对的两极。而这也是库哈斯在自述时所说的:“我们在工作时寻求一些解决的途径,以避免、脱离或超越每一个传统的问题”[4]18。

3.7 结构

不同的部位甚至是相同的部位,采用不同结构形式的并置,包括断面形式、结构体系等。不同层以及同层的不同部分均采用了不同的结构形式。结构构件采用了诸如圆柱、多边形格构柱、十字钢柱、方钢柱、斜柱等。南侧主入口平台为钢结构,专为此处平台设计的钢梁被搭在了沿下部道路设置的混凝土立墙之上。被道路穿越的形体在入口左侧被换成了混凝土结构(图15)。

15 结构柱(绘制:刘闯)

在南北对穿的中央坡道中置入影响视线通透的柱子,如有需要完全可以通过结构解决,但建筑师非但没有取消,还通过采用深色的涂刷来突出柱子对匀质单一空间的界定和划分。

报告厅布置的斜柱,成为反常规的设计另一个高峰(去柱处理,建筑师、Arup结构工程团队不可能无法实现)。原本垂直布置的柱子,库哈斯把报告厅这一侧的柱子设计成倾斜的(既然报告厅没法避免柱子,那就把柱子再设计成斜状),这种反其道而行之的做法,夸大并强化柱子在报告厅中的空间划分作用以及强化柱子在整个设计中的异化概念,成为概念的柱子,而不仅仅是结构的荷载支撑系统(图16)。

16 报告厅柱子(图片来源:Richard C. Levene y Femando Marquez Cecilia arquitectos.EL croquis 79[J].oma/rem Koolhaas 1992 1996,1996,(79):101.)

坡道上有两个较粗的柱子,一个在坡道进入报告厅的入口处,另一个在一层南侧从台阶进入餐厅的位置(图18)。此处柱子除了结构需要外还是一个空间转换的构筑要素,柱子相比墙而言,既不会阻碍对面空间的视线,同时也是一个空间转换的引导元素,它可以起到引导观众的流线的行进和停止转换的作用。同样的手法也用在了穿越道路的北侧入口部位,柱子被直接堵在入口台阶处,而此处有3股人流,分别是往右去往展厅、往左去往报告厅、直接下行进入卫生间的(图17)。而在中央坡道的南侧,另外一根柱子(图11)直接立在了玻璃幕墙的中间,这种对交接关系暧昧的强化,不断编织着建筑师在建筑中的整套系统。柱子的“特殊”布置,无论从结构上还是建筑上本可以处理得更平顺,但建筑师并没有选择平顺,而是加大了这种不合理的合理性。

17 穿建筑道路南入口柱子

18 坡道下餐厅处柱子

在整体的结构体系上,从框架到框剪再到钢结构。建筑的首层为钢筋混凝土框架,在二层报告厅转为减柱斜框架,去往三层展厅,框架再减柱变为东西侧的框剪结构。在建筑体块东部,展厅由首层混凝土框架结构转换为二层的钢框架结构,并在屋面采用了单坡钢桁架结构。整套结构体系的不停转换,除了功能的需求外,也是辅佐实现其他所有独特建筑手法的必备条件。

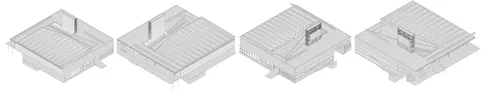

3.8 屋顶

建筑整体的屋顶采用钢框架、单坡钢桁架的形式,其中最具特征的是东侧展厅的桁架屋顶,建筑师为了将柱网隐藏于立面以内,采用了工字型钢柱连接上部内收的屋面。单坡斜向东侧,并在屋面布置了11个东西向收缩的拱形天窗(图20)。原本规整的屋顶被斜向的屋顶绿化切了一个角。如果说切角是打破均衡的一种方式的话,那么,11个天窗的收缩布置再次加强了屋顶形式的特征感。由西往东,拱形的天窗逐渐收缩变窄,而在天窗之下的三角形钢桁架,实际是一种并非直面的抛物面线杆结构(图21)。切角、三角形抛物面钢桁架、拱形天窗、收缩天窗开孔,四者将屋顶的构造进一步复杂化。在屋顶收头的北侧,由于三角形天窗的结构为抛物面形式,建筑师在此有意夸大这种抛物面的效果,并反映在屋顶和立面的交接关系上,使得原本单坡的山墙在人视点观看时被完全略过而只剩下细节(图19)。

19 天窗单坡屋顶收头处理

20 单坡渐变天窗屋顶

21 抛物面形三角形钢桁架屋顶

3.9 回应

昆莎美术馆试图以另外一种方式回应萨伏伊现代主义的经典五原则,只不过建筑从材料上遮盖了这样的显性特征,五原则的可识别性被剔除,建筑师试图用材料的多样组合来模糊五原则的直观性,比如水平条窗、坡道、屋顶绿化、框架体系、底层架空。

4 总结

文丘里说:“在复杂和矛盾的建筑中到处存在着不定和对立,建筑是形式又是实体——抽象和具体的——其意义来自内部特点及其特定的背景。一个建筑要素可以视作形式和结构、纹理和材料,这些来回摇摆的关系,复杂而矛盾,是建筑手段所特有的不定和对立的源泉”[9]11。

在昆莎美术馆中,坡道效应的夸大、结构方式的多体系并置、不同立面材料的错位交接以及由此带来的所有交接的直接或特殊设计,被隐藏在一个看似乏味的方盒子中。建筑师以一种乏味的方盒子来面对普通大众,而在盒子内却以一种反建筑惯例的方式维系着他的自我救赎,这种两面性是面对大众和面对专业时的一种根深蒂固的媒体人的折衷。

昆莎美术馆的另类感来自建筑部分间交接的意外,如同亚里士多德对哲学本源的论述:哲学即是来源于惊喜和意外。库哈斯将建筑操作成非建筑传统意义上的比例几何美学,而是非通俗意义上的意外、惊喜、不定、偶发。交接的直观是一种转换的偶然和非常规,这样诞生了观感和体验的遇见意外。它不是一种来自量化的巨大和微小的对比中的惊喜,而是来自一种习惯性思维的不协调。恰恰是这种被多余赋予的不协调,带来了绝对另类的协调,不协调机制系统形成建筑本身最大协调的极致。如果可以将协调分等级的话,建筑设计的形似、色相的相近而非对比、质感和肌理的相融、建筑手法的派生和拓扑,以及一切所有的“与现有的融合”均是来自低一级别的协调,是绝对的显性。交接的意外和不协调成为协调之外的边缘和另类。如果说建筑学更多的是机械的功能性完美的话,那么库哈斯的建筑则正好是背其道而行之。将建筑看成不仅仅只是建筑,而是超越了房子的多义的独立系统,如同指纹一般,而这种独特性也就是亚里士多德所说的经久不衰的惊喜和诧异。通俗的协调可以成为一个温床,而边缘的“不协调”则成为建筑学的跃迁。文丘里强调:“一种无节制的不同形式的两元组合,极端的折射和连续与强烈的毗邻和断裂相结合,复杂和简单的曲线相结合,直角和对角相结合,不同材料相结合,对称与不对称相结合,为了在一个整体中适应多种用途。对立建筑的存在,就会出现兼容的整体,统一和复杂不是通过压制或排斥,而是通过戏剧性的兼容矛盾或用权宜的零件组成”[9]102。

雷姆·库哈斯的设计带出了很多议题,看似简单的建筑被建筑师不停地“复杂化”和“特殊化”,步步紧逼。这些议题探讨了反主流建筑设计的一些边缘领域,以及由此所产生的建筑的非主流“歧义”,让建筑产生了模棱两可的先锋和多义。一种去中心化的交集关系,一种通俗建筑学的扭曲,不再宣扬对正统建筑学的礼赞,所有常规的建筑处理的手法主义的教条被剥离,这样的剥离削弱了建筑的层级关系,让建筑不再建筑(那些被强加的顺畅的美学、完美的比例、隐藏的边角等,以及由此带来的粉饰后的建筑真身后的化身),而呈现出建筑所容纳的人以及人的活动的真实的偶然性,以及由此带来的活动的惊喜。

如果反问为什么这么交接是合理的话,比如为什么报告厅采用大尺度的竖明横隐,而展厅采用小尺度的竖明横隐,也就是将竖梃的扣盖完全相对化。那么,反问为什么统一采用同样尺度竖向扣盖的竖明横隐玻璃幕墙?后者的反问就应该也是同样合理。比如为什么报告厅需要使用柱子?并且还采用了斜柱?受力的关系是其次,建筑师需要在一种平静的空间需求上实现被搅动的建筑的独立性。况且,习惯性的操作方式并不能作为设计存在的唯一合法解释。如同写实主义的绘画,当陷入以艺术即写实的标准时,而无法接触其他类型艺术时,显然这种惯性就会成为一种假合法的标准。而库哈斯在此建筑上的做法是用一种交接的不定和偶然来抵抗先在的惯常和统一,剔除假合法,并质问合理现象存在的标准的唯一性。如同哈尔·福斯特说的,“前卫主义的目标不是要彻底地破坏这一秩序,而是在危机之中暴露它,记下它的可破坏点、可穿透点,记下那些或许能由这一危机而打开的种种新的可能”[12]167。□