飞行记录器和应急定位发射机发展趋势

0 引言

飞行记录器(Flight Recorder,俗称“黑匣子”)能够记录航空器停止工作或失事坠毁前数小时的飞行数据,在需要时将所记录的数据进行回放。飞行事故调查一般都要围绕分析飞行记录器数据展开,事故调查人员可根据记录器记录的客观数据还原事故现场,找出事故原因。然而据法国事故调查组织(BEA)的研究,从2009年法航AF447失事算起,有11起飞行事故中10個记录器未被找到[1]。

应急定位发射机(Emergency Locator Transmitter,简称ELT)能够在航空器失事时自动接通,发射定位信标信号,引导搜救力量前往失事地点开展救援。同样,根据法国事故调查组织的研究,有71.3% 事件发生后,未接收到任何ELT信号[2]。

本文主要针对现有飞行记录器海上事故后搜寻困难和应急定位发射机事故时不发射信号问题,对新型抛放式记录器进行研究,提出飞行记录器和应急定位发射机的发展方向,以满足飞行事故后飞行记录器数据回收和失事位置定位的需求。

1飞行记录器的发展历程

飞行记录器诞生于上世纪50年代,美国联邦航空局于1958年首次颁布飞行数据记录系统技术标准规定。上世纪60年代后期,国际航空运输协会提出飞行数据记录的规划,1966年英国的飞行记录器开始进入实用化。飞行记录器按记录存储介质、信号采集能力、坠毁保护能力等指标,划分为四个主要发展阶段:第一阶段,采用箔带记录器,1953年研制成功,仅记录航向、高度、空速、垂直过载和时间5个参数,抗强冲击能力为100g;第二阶段,采用磁带记录器,上世纪60年代末开始使用,记录参数从几个到上百个,抗强冲击能力为1000g,曾配装波音747和空客A300等飞机;第三阶段,采用固态记录器,上世纪90年代初开始使用,记录参数从几十到数百个,抗强冲击能力为3400g,曾较广泛配装波音、麦道和空客等飞机;第四阶段,采用增强型固态记录器,本世纪初开始使用,具备更强接口能力,要求将飞行数据、音频数据、视频数据、数据链通信等信息引入飞行记录器记录,记录参数达几千个,满足TSO-C124c标准,目前广泛配装各型飞机。

飞行记录器经过50多年的发展,坠毁幸存性能逐步提高,但是其失效的情况也时有发生。一般飞行记录器固定安装在飞机上,当航空器坠毁时,依靠多层防护结构抵御坠毁环境的破坏,由于采用被动防护方式,在一些相对恶劣的坠毁环境下很难幸存,如2001年9月11日,撞击美国世贸大厦和五角大楼的3架飞机中,所有6台飞行记录器全部损坏,数据不能恢复。

飞行记录器安装有水下定位装置,在航空器海上失事后可自动发射超声波信号,但是其作用距离仅为3千米左右,而且坠毁时容易损坏,因此飞行记录器回收困难的情况时有发生。2009年6月1日的法航AF447大西洋失事事件,在搜寻两年之久,花费3200万欧元后找到失事记录器。2014年3月,马航MH370客机在印度洋失事,搜寻时间共计1046天,覆盖约12万平方千米区域,超过25个国家动用了卫星、军舰和飞机等装备,耗资近1.6亿美元,却仅找到三块飞机残片。据统计,1969年至2014年共发生52起大型飞机水上事故,其中有38起发生在1996年以后,从2009年法航AF447失事算起,在11起飞行事故中有10个记录器未被找到。

2应急定位发射机的发展历程

应急定位发射机诞生于上世纪50年代,最早根据TSO—C91[3]标准设计生产的ELT具有121.5MHz和243MHz两种发射频率,受当时技术条件限制,ELT定位精度较差,飞机遇险位置能够定位在1000多平方千米内,不能达到预期效果。随着多普勒效应和卫星导航技术的应用,ELT定位精度逐步提高,能够将飞机遇险位置地点缩小至14千米内,但由于卫星系统不能区分真实信标的121.5MHz和243MHz与其他该频率上的信号,平均识别率仅为2%,存在大量的虚假信号。

为解决该问题,从1997年开始,根据TSO—C126[4]技术标准生产的ELT信标频率为406MHz,信号内容含有ELT的特殊标识,能够通过导航系统加入飞机的GPS位置信息,其定位精度能够达到100米内。因406MHz频率的ELT在覆盖范围、定位精度、假警报标识和缩短响应方面的改进非常显著,2009年2月1日以后,全球卫星搜救系统(COSPAS/SARSAT)正式取消了对121.5MHz和243MHz频段ELT发射信号的检测,仅接收406MHz频段。国际民用航空组织(ICAO)建议从2008年起,所有成员国的飞机上必须装有具备406MHz的信标,121.5MHz信标仅在国内使用。中国民航规章(CCAR)要求,民用航空器需在2008年7月1日后,必须装备含有406MHz工作频率的ELT。应急定位发射机技术标准经历了多年发展,逐步提高,强冲击指标由最初的50g提高到25m/s与硬表面撞击,同时增加了火焰烧蚀要求。文中所述具体技术标准更新内容见表1。

由于应急定位发射机坠毁幸存性能较低,在飞机坠毁时很容易损坏。据法国事故调查组织的研究,在1997—1999年间发生的335起飞机事故中,仅有96起接收到ELT信号,幸存率仅为29%。

3抛放式记录器发展历程

抛放式记录器可解决现有飞行记录器和应急定位发射机幸存率低、回收困难问题,抛放式记录器(Automatic Deployable Flight Recorder)是一种新型飞行记录器,当航空器正常飞行时与传统飞行记录器相同;当航空器发生严重飞行事故时,自动从航空器机体上抛放分离,在空中减速后坠地或坠海,避开飞机坠毁时的恶劣环境,因此坠毁幸存能力较高;抛放式记录器在坠海后可漂浮于海面上,内部的定位发射机自动发射定位信号,可快速定位失事位置。

上世纪60年代,加拿大国家研究委员会的一项研究表明装有定位信标的坠毁位置指示器对于失事位置定位十分有效,当航空器坠毁时,坠毁位置指示器在抛放装置作用下脱离机身,减少受到航空器事故现场强大冲击力的作用,落地后发射定位信号。

上世纪80年代,坠毁位置指示器技术也应用到飞行记录器中,也就是抛放式记录器,极大地提高了数据幸存率和记录器回收效率,并广泛应用于先进的航空器上。到目前为止,有超过 4000架航空器安装了抛放式记录器,包括F—18系列战斗机、P—8系列巡逻机(由波音737改装)、S—70B直升机。

上世纪80年代,俄罗斯开展了抛放式记录器相关技术研究,早期为卡—27直升机研制了可自动脱离机体并漂浮水面的ELT。2000年后,为卡—52直升机研制了综合ELT 功能的抛放式记录器。

抛放式记录器技术标准经历了60多年的发展,逐步提高,强冲击指标由最初的定性指标要求提高到46.33m/s与钢板撞击,高温火烧时间由1.5分钟提高到20分钟,海水浸泡时间由36小时增加到30天,同时增加了抗穿透、挤压、中温火烧、深海压力等要求,见表2。

4技术发展趋势

表3为抛放式记录器和应急定位发射机的技术标准对比,由此可知,抛放式记录器能够覆盖应急定位发射机的功能和性能。随着航空电子系统综合化发展,抛放式记录器将逐步取代应急定位发射机。

目前,大部分跨海营运航空器并未安装抛放式记录器,导致记录器回收困难,针对这一问题,国际民用航空组织通过多次会议对民用航空器安装抛放式记录器提出了建议。2010年8月,国际民航组织第三十七届会议报告(A37-WP/73)中指出,使用抛放式记录器可明显提高找回飞行数据的几率和效率,军用航空器抛放记录器技术成熟,不久将推出经合格审定的民用设备[5]。

2015 年2 月,国际民航组织牵头的航班追踪特别工作组制定了远期框架——称为全球航空遇险与安全系统(GADSS),其由飞机追踪系统、自动遇险追踪系统、可自动分离的飞行记录器、程序和信息管理等4 个关键系统要素组成 [6]。

2020年7月,北斗三号全球卫星导航系统建成,其集成了导航定位、短报文通信和应急搜救载荷功能。北斗系统利用高轨道(GEO)卫星,向中国及周边地区用户提供区域短报文通信服务,主要性能详见表4[7]。

北斗系统利用中轨道(MEO)卫星,按照国际搜救卫星组织标准,与其他搜救卫星系统联合向全球航海、航空和陸地用户提供免费遇险报警服务,并具备返向链路确认服务能力。主要性能详见表5。

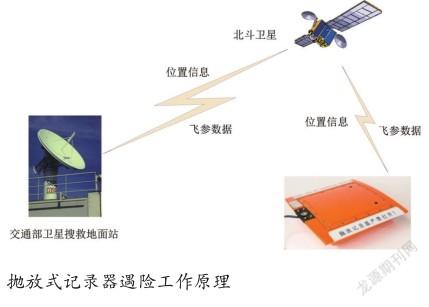

利用北斗三号系统,可提出新型抛放式记录器设计构想。当飞机遇险时,新型抛放式记录器可通过接收机载系统发送的飞参数据,判断飞机姿态异常、速度异常,近地告警,座舱失压或空中防撞告警等情况时,控制内部集成的定位发射机发射北斗遇险定位信号,北斗卫星搜救载荷接收到北斗遇险信号后,将信号转发至交通部搜救卫星地面站,地面站接收到信号后,协调空中交通管制部门密切关注遇险航班,同时协调搜救力量前往失事地点,能够显著提高遇险事件应急相应速度,提高搜救效率。

当飞机坠毁时,碰撞传感器、浸水传感器感应到飞机坠地或坠海,向抛放控制模块输出过载或浸水信号,抛放控制模块向分离机构输出抛放信号,分离机构产生推力将可分离组件推出机体,可分离组件依靠自身浮力漂浮在海面上,接通电池给北斗定位模块供电,北斗定位模块完成位置定位并通过北斗短报文功能将位置信息发送给交通部搜救卫星地面站,同时可将记录的飞参数据通过北斗短报文功能发送给地面站,能够实现快速回收事故数据功能。

5总结

综上,新型抛放式记录器具有功能全面、坠毁幸存能力强、集成化程度高等优势。随着北斗三号卫星系统的建成,能够成为新型抛放式记录器的定位方式,为特情处理提供快速的响应通道,有效节省打捞的人力、物力、财力的开销,能够满足事故后飞行记录器数据回收和失事位置定位的需求。

参考文献

[1]Multidisciplinary meeting regarding global tracking[J].Global Tracking-WP/7,2014.

[2] Arnaud Desjardin & Philippe Plantin de Hugues.Flight recorders for lightweight aircraft [J].Air Accident Investigation in the European Environment,2008.

[3] Minimum operational performance standard for aircraft emergency locator transmitters 406 MHz[S].The European Organisation for Civil Aviation Equipment,1992.

[4] 406 Mhzemergency locator transmitter[S]. TSO-C126,1992.

[5]关于执行2010年高级别安全会议议题3.2建议(近期事故引起的安全举措)的报告[R].A37-WP/73,2010.

[6]Airbus views on Global Aeronautical Distress Safety Systems[J]. WRC-19,2018.

[7]北斗卫星导航系统应用服务体系[S].中国卫星导航系统管理办公室,2019.

作者简介

柯燕,研究员,研究方向为数据安全技术。