超声造影在脾脏局灶性占位病变诊断中的价值

阳 锐 阎 锋 黄佳彦 杨 婕 卢 强

脾脏是具有免疫功能的特殊器官,其局灶性占位病变因缺乏临床特异性表现,多于偶然发现。尽管大部分脾脏局灶性占位病变均为良性,但不同性质脾脏肿瘤的处理方式不同,故对其性质准确判断临床意义重大。由于侵入性穿刺活检可能因脾脏血供丰富引起出血及败血症等严重并发症[1],因此安全有效的影像学检查对脾脏局灶性占位病变的鉴别诊断尤为重要。近年来,超声造影技术已被广泛应用于肝脏局灶性占位病变的良恶性鉴别诊断中[2-3],但其在脾脏占位的临床应用报道较少。本研究回顾性分析我院经病理证实的不同类型脾脏局灶性占位病变的常规超声及超声造影特征,旨在探讨超声造影对其的诊断价值。

资料与方法

一、研究对象

选取2014年1月至2019年12月在我院经手术或经皮穿刺活检病理确诊的脾脏局灶性占位病变患者24例,其中男10例,女14例,年龄30~74岁,平均(46.5±4.5)岁;15例为单发,9例为多发;本研究多发病灶中仅选最大病灶纳入研究,共计24个病灶。纳入标准:①接受常规超声及超声造影检查,且图像质量佳;②临床资料完整;③有明确的病理诊断结果。排除标准:①超声图像质量差或图像资料不全;②临床资料不完整;③无明确的病理诊断结果;④妊娠期或哺乳期妇女;⑤有超声造影禁忌症。本研究经我院医学伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

二、仪器与方法

1.超声造影检查:使用Philips iU 22彩色多普勒超声诊断仪,C5-1探头,频率1~5 MHz;L9-3探头,频率3~9 MHz;配有低机械指数(<0.1)的脉冲反转谐波成像技术。造影剂采用SonoVue(意大利Bracco公司)。患者取仰卧位或右侧卧位,常规超声扫查脾脏获取病灶大小(以病灶最大切面的最长径表示)、内部回声、边缘及形态。随即行超声造影检查,将SonoVue加入5.0 ml生理盐水稀释、振荡混匀,经肘正中静脉团注1.2~2.4 ml混悬液,随后以5.0 ml生理盐水冲管,同时开启计时器计时,实时观察病灶造影增强过程并储存图像。

2.超声造影图像分析:由3名有5年以上超声造影检查经验的医师对图像进行独立分析,当出现意见分歧时,协商解决。分析内容包括:病灶在动脉相及静脉相增强程度(与同一时相相邻脾脏实质的强化程度比较),以及动脉相增强病灶注入造影剂后3 min内有无明显廓清。脾脏造影增强限分为动脉相和静脉相,其中动脉相是指脾脏实质开始显影至达峰值的时间,一般为注射造影剂后30 s以内;静脉相是指脾实质显影强度从峰值逐渐减退至完全消退的时间,一般为注射造影剂30 s后至5 min[4]。

三、统计学处理

应用SPSS 26.0统计软件,计量资料以±s表示,两组比较行t检验;计数资料以频数或率表示,两组比较行χ2检验或Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结果

一、病理结果

本研究共纳入24个病灶,病理结果证实良性病灶15个,恶性病灶9个;良性病灶包括血管瘤8个,血管淋巴管瘤、硬化性血管瘤样结节性转化、真性囊肿各2个,梗死1个;恶性病灶包括淋巴瘤5个,转移性肿瘤4个;其中4个转移性肿瘤的原发灶分别源于卵巢(2个)、子宫(1个)和肺(1个)。

二、脾脏局灶性良恶性病灶常规超声表现比较

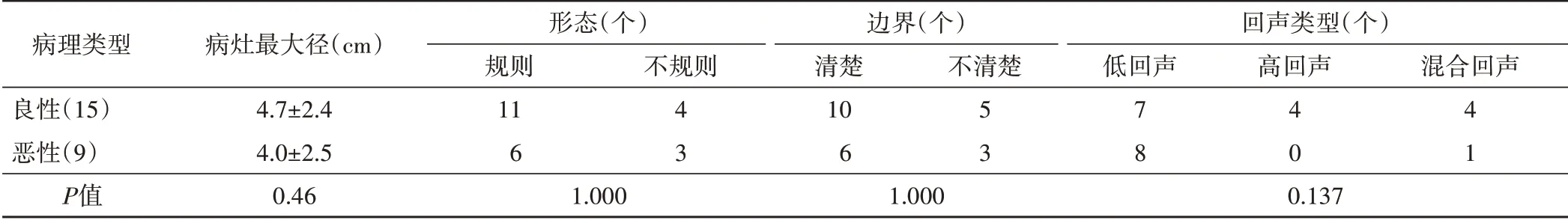

良恶性病灶最大径、回声、边界和形态比较差异均无统计学意义。见表1。

表1 脾脏局灶性良恶性病灶常规超声表现比较

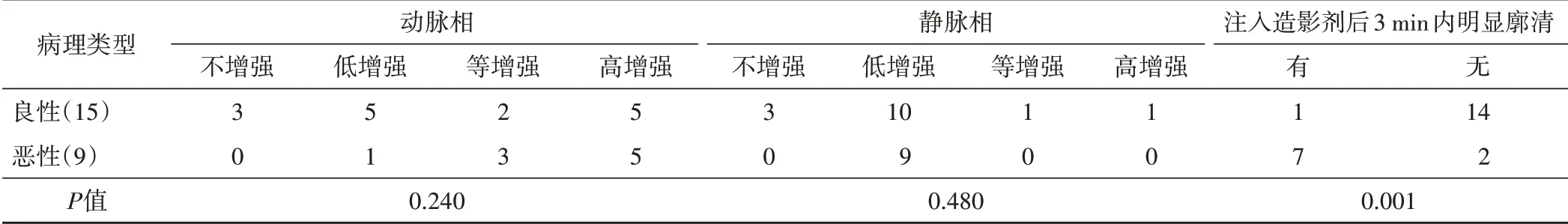

三、脾脏局灶性良恶性病灶超声造影表现比较

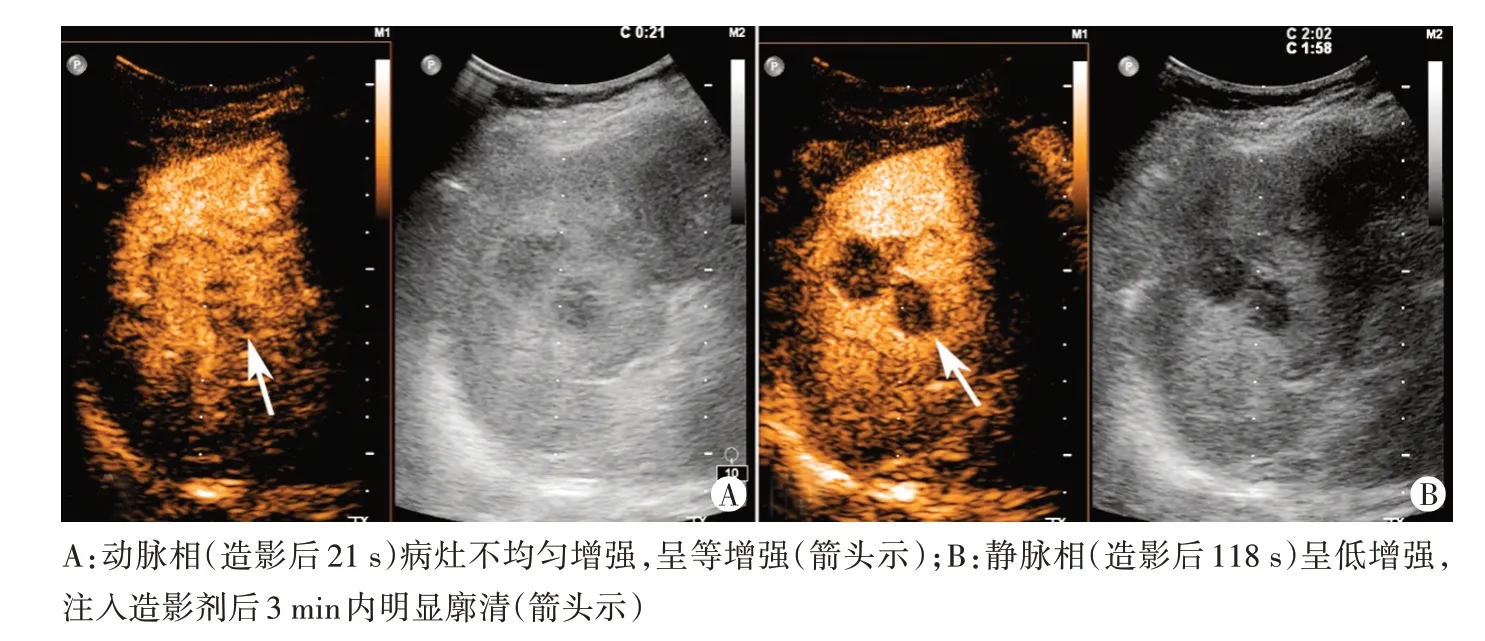

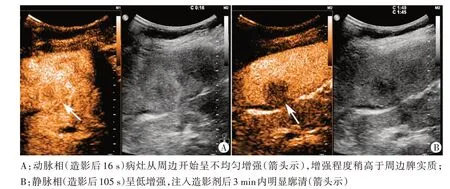

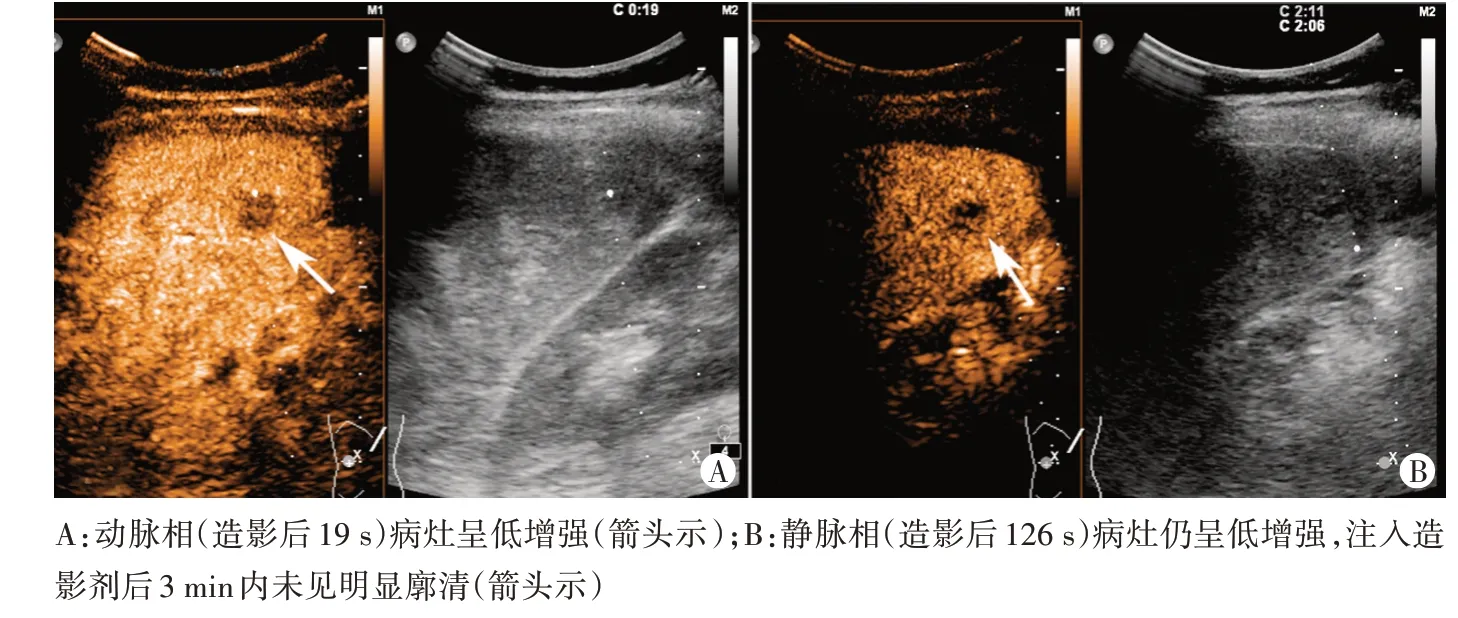

除囊肿及梗死灶(3个)始终无造影剂充填外,其余良恶性病灶在动脉相均呈不同程度的增强表现;静脉相时,9个恶性病灶均呈低增强;15个良性病灶中,呈低增强10个(66.6%),等增强1个(6.7%),高增强1个(6.7%),不增强3个(20.0%);良恶性病灶在动脉相及静脉相增强程度比较差异均无统计学意义。恶性病灶表现为注入造影剂后3 min内出现明显廓清的比例高于良性病灶,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2及图1~3。

图1 脾脏淋巴瘤患者(女,65岁)超声造影图

表2 脾脏局灶性良恶性病灶超声造影表现比较 个

图2 脾脏转移性肿瘤患者(女,53岁)超声造影图

图3 脾脏血管瘤患者(女,49岁)超声造影图

讨论

脾脏是人体重要的免疫器官,明确脾脏病变的性质对临床制定治疗方案意义重大。但脾脏局灶性占位病变缺乏特异性的临床表现,常规超声鉴别其性质有一定困难。超声造影因对组织及病变内的微循环灌注十分敏感,已被广泛用于肝脏病变的定性诊断中,但关于其在脾脏病变的研究相对较少。本研究通过分析24个脾脏局灶性占位性病变的超声造影表现发现,恶性病灶在注入造影剂后3 min内出现明显廓清的比例明显高于良性病灶,差异有统计学意义(P<0.05)。由于既往研究[1,5]对静脉相的定义并不一致,本研究首次提出观察注入造影剂3 min内病灶有无明显廓清的特征。结果发现,脾脏恶性肿瘤多出现造影剂3 min内明显廓清可能与脾脏解剖、增强特点及病理密切相关。正常脾组织的血窦因能特异性摄取造影剂并存留较长时间,故显影时间可持续约5 min及以上[6]。而恶性肿瘤由于生长迅速,细胞分化较好,肿瘤内血管大量增殖,且肿瘤血管较粗大、缺乏基底膜、走行不规则,多形成动静脉瘘,脾脏血窦结构被破坏导致难以潴留造影剂,因此超声造影多表现为:动脉相可见肿瘤强化,微泡廓清速度较快;静脉相仅有少量残留微泡、无明显强化[5]。本研究中仅1个良性病变表现为3 min内造影剂明显廓清的特点,其在动脉相呈等增强,静脉相呈低增强,造影表现易与恶性占位病变混淆,考虑与病变直径较大(4.5 cm)及其病理特点有关[7]。该病变的病理类型为硬化性血管瘤样结节性转化,是罕见的脾脏良性病变,其病理特点是脾脏纤维硬化间质中形成数个血管瘤样结节,结节被纤维细胞似洋葱皮样包绕、分隔,病灶越大,纤维组织越多。Stang等[5,8]研究中也发现硬化性血管瘤样结节性转化病变直径达3 cm时,静脉相多呈持续低增强,易与淋巴瘤混淆,需结合临床资料鉴别。

脾脏作为人体最大的淋巴器官,淋巴瘤是其最常见的恶性肿瘤,约10%~30%的淋巴瘤患者可累及脾脏,多为低回声病灶[9]。本研究中淋巴瘤占恶性病变的5/9,5个脾脏淋巴瘤均为低回声结节,静脉相病灶增强均低于脾脏实质,但病灶在动脉相的增强表现不一,与文献[10-11]报道相似。本研究另外4个脾脏恶性病变均为转移性肿瘤,均表现为低回声结节,超声造影动脉相主要表现为不均匀高增强(3/4),以周边明显,在静脉相均呈低增强,且在注入造影剂后3 min内均出现明显廓清的特点。Stang等[5]研究也观察到相似的增强特征,可能与转移性肿瘤病理结构有关,转移性肿瘤多为密集的肿瘤细胞和纤维细胞组成,无固有的营养动静脉,且肿瘤中心易出现变性、坏死、纤维化,导致强化不均匀,周边血供较中心血供更丰富[2]。尽管本研究中恶性病变在静脉相均呈低增强,但与良性病变比较差异无统计学意义,与Stang等[8]研究结果不一致,可能是纳入病例数较少所致。

血管瘤是脾脏良性病最常见的一种,常规超声多表现为强回声的圆形或类圆形病灶[6,12],而病灶呈低回声时难以与恶性肿瘤分辨。Stang等[5]研究报道脾脏血管瘤超声造影多表现为动脉相呈等增强或高增强,且持续至静脉相仍呈稍高增强,但本研究中仅2个(2/8)病灶表现此增强模式,分析可能与病例数较少有关。本研究8个血管瘤病灶中,4个于动脉相呈低增强,6个于静脉相出现造影剂廓清,但廓清速度较慢,3 min内未见明显廓清,分析可能与瘤体内血栓形成或畸形血窦使血流灌注减少有关[13]。尽管有学者[8]认为脾脏血管瘤与肝脏血管瘤典型的动脉相结节样周边强化伴向心性充填的增强模式类似,但本研究同Ramani等[14]和Li等[4]研究结果一样,均未发现这种典型向心性增强模式,分析其差异可能与血管瘤病灶大小、内部动静脉瘘丰富程度及血管腔隙等有关[15]。本研究良性病变中2个脾脏脉管瘤病灶注入造影剂后,1个病灶动脉相增强程度同脾脏实质相近,另1个呈“树枝样”增强,内有区域始终不增强,该表现与其他学者[16]观察到的类似。类圆形未增强区可能是由于脉管扩张并潴留淋巴液或血液形成的囊腔,“树枝样”增强反映了其纤维分隔组织的病理结构。本研究还发现3个良性病变超声造影显示始终不增强,包括1个脾梗死及2个囊肿,其中1个囊肿在常规超声表现为囊实混合回声。Stang等[8]研究中也发现31个始终不增强病灶均为良性病变。由此可见,对常规超声表现不典型的梗死灶或内部回声复杂的囊肿,经超声造影明确显示无血供的病灶,即可提示为良性。

本研究局限性:①由于脾脏局灶性占位病变发病率低,且有病理结果的病灶更少,故纳入的病例数较少,可能存在数据分析的偏倚;②仅探讨脾脏良恶性病灶的常规超声及超声造影特征差异,未进一步评价诊断效能;③为单中心的回顾性研究,病例的选择可能存在偏倚,后续需扩大样本量,进行多中心研究以验证该结论。

综上所述,脾脏局灶性占位病变具有一定超声造影特征,观察注入造影剂后3 min内有无明显廓清对鉴别病灶良恶性有一定的诊断价值。