恩施传统节日“女儿会”中的民歌之源

□黄 萍 天门职业学院

一、传统节日女儿会的起源及变迁

恩施“女儿会”距今已有三百多年历史,《女儿会的起源与价值》中提到,“女儿会”源自清朝以前的“女儿节”,当时恩施地区处于母系氏族社会与父系氏族社会交替阶段,女性地位崇高,出于对女性的尊重,形成了这样一个特定的节日,随后逐渐流传下来,发展成为今天的“女儿会”。

清朝实行改土归流后,恩施地区原本的土司制度文化受到影响,封建制度下的包办婚姻打破了以前的“自由恋爱”。在这一背景下,妇女失去了自由,“父母之命”“媒妁之言”成为女性婚姻的最大枷锁,这为“女儿会”的产生创造了历史条件[1]。在距恩施城一百多公里处,有一个现今被称为“石灰窑”的地方,也是“女儿会”的最初发源地。在这里,每年的农历七月十二日,街上挤满了人,根据当地人讲述,七月十二日本是“月半节”(石窑素有“年小月半大”的说法),月半节那一天,允许出嫁和没出嫁的土家族姑娘都上街玩耍一天,无论男女老少都会上街赶集,就连出嫁的姑娘都要回娘家过“月半节”。这一天非常热闹,后来赶集的人越来越多,人们便把“月半节”移到了农历七月十三日,而在七月十二日这一天专门赶集。在赶集的这一天,土家族姑娘精心打扮才出门,小伙子也会装扮得英俊潇洒,希望在这样一个节日里遇见自己心仪的人。因为恩施土家族地区的姑娘平时是不允许出门半步的,即便举办家宴,也不允许姑娘出来添饭倒茶[2]。因此,土家族姑娘十分渴望在这一天自由地找到自己的幸福,也确实有许多姻缘借助这一节日而成就,后来,人们就把这一天称为“女儿会”。

“女儿会”最初的发源地是恩施石灰窑地区,节庆活动正式举办的第一个场地也在石灰窑。随着经济的发展,人们的生活水平有所提高,娱乐方式也发生了很大改变,“女儿会”自1995 年开始逐渐进入城市,开拓了很多分会场,如2009年恩施“女儿会”在恩施城内凤凰山森林公园举行,2013 年在恩施城内风雨桥举行,2016年在恩施土家女儿城举行。因此,近几年“女儿会”由乡镇逐渐迁至城市,发生了很大的变化。

二、传统节日“女儿会”中的歌媒情线

“天上有个鹊桥会,土家有个女儿会,天上牛郎会织女,地上阿哥会阿妹”,这是恩施民歌《土家女儿会》的歌词,由歌词可以看出,“女儿会”就是土家族的情人节,旋律中歌颂着一个个动人的爱情神话。在恩施石灰窑,每年都会如期举办一次“女儿会”,无论晴天还是雨天,街上都是热闹的,有背着背篓的路人,有牵着马儿驮山货的商人,有摆摊卖东西的土家姑娘,人挤人,货挨货。其中有很多未婚青年男女参加相亲大会,想要借此机会“以歌为媒,自主择偶”[3]。恩施是民歌的海洋,年轻的土家小伙和土家幺妹儿用歌声表达心意,通过这样的方式来探寻意中人的心思。所以,街上买东西的土家姑娘成了“女儿会”中最主要的角色,她们背着编织好的小背篓,把一些土家小玩意儿和织锦、绸缎摆在前面等待中意的人来买。小伙子会在肩上背一个竹子编织的小背篓,假装闲逛,如果发现有自己心仪的姑娘便会走上前搭讪,通过询问物品、讨价还价的方式来打听或试探,看似在买卖东西,其实是在进行情感对话。这一过程中有的直接言语交流,也有的借用歌词表达:“唱首山歌给姐听,大姐是个聪明人,姐若识得歌里话,这首山歌当媒人。”如果土家姑娘觉得不合适,就会把物价抬高,不卖给对方;若彼此合意,土家姑娘就会大方地将物品卖给小伙,选择幽静的地方对山歌,以歌代言,彼此诉说情感,以后彼此常来往,见双方父母,以定终身。这就是恩施“女儿会”中以歌为媒的历史渊源,土家族男女把歌曲当作媒人,借歌传情,两人对答如流,互通心曲,结缘一生。“女儿会”中的歌媒文化与情感线条一直延续到今天。

三、传统节日“女儿会”中的民歌风格

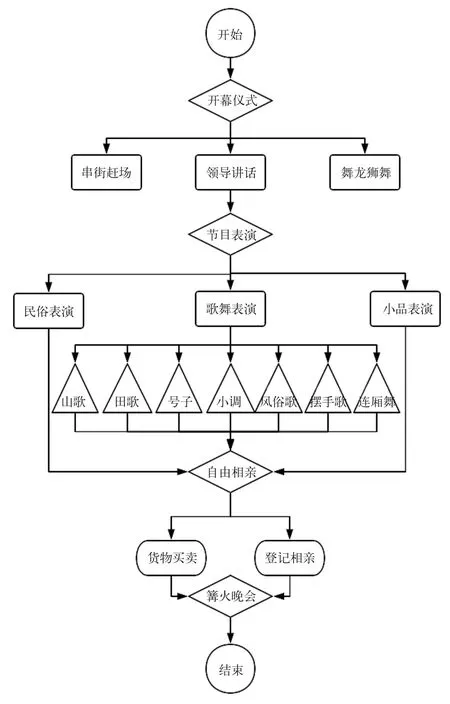

“女儿会”在恩施的发展历史已有三百多年,每一届“女儿会”的活动内容都别出心裁,无论在活动环节的形式上还是内容上,都保留着“女儿会”的传统文化因素,如图1所示。“女儿会”节日活动是一种风土人情与传统民族文化的体现,因此,整个活动中的民歌风格特色鲜明,保留着古色古香的地方特色,以浑圆嘹亮的山歌、荡气回肠的田歌、气势磅礴的号子、优美抒情的小调和生活风俗歌等风格体裁最为突出[4]。

图1 “女儿会”节日活动流程图

山歌是劳动人们在山间或者崖畔、园子里抒发自身情感时歌唱的一种歌曲,形式简短,一般为上下句结构,节奏比较自由,无须伴奏,不用定调的高低,随时开口可唱,这样便于抒发感情。例如,节日中表演的山歌之一《高高山上一树槐》:“高高山上一树槐,手攀槐枝望郎来,娘问女儿望啥子,我望槐花几时开。”

田歌是最能体现古代土家族人民生活的,它具有独特的山区风格。由于土家族人民勤劳朴实,在田间劳作时会用歌声解乏、抒发心中痛快,因生产方式和地区文化不同,形成了具有恩施特色的田歌音乐,比如,历届“女儿会”舞台表演次数较多的《薅草锣鼓》。

号子就是劳动时用来鼓劲儿和抒发心情的一种山民歌,当人们从事比较沉重的劳动时,为了使大家保持动作统一协调,要配合号令有节奏地唱歌。号子主要是突出节奏感,使大家在一致的节奏中齐心协力,所以节奏铿锵有力、情绪乐观豪放,如高腔对声号子《情哥上山采牡丹》《石工号子》等。

小调是在从事不太劳累的农活时人们哼唱的小曲儿,具有优美旋律的特点,如歌唱日常事务的小调《绣荷包》、咏人叙事的小调歌曲《采茶歌》,也有幽默、风趣诙谐的小调拐子歌《与姐下江口》等。

风俗歌是传统习俗中流传下来的元素之一,在一种特定风俗活动中演唱,是反映这一风俗活动内容和特点的民间歌曲。在恩施普遍流传的风俗歌有《撒叶儿荷》和“女儿会”节日中最引人注目的表演《哭嫁歌》等。

首先,语言方面,恩施民歌歌词通俗易懂,唱起来朗朗上口,有的歌曲还会运用到恩施本地方言元素,使歌曲更具民族韵味。比如,歌曲《龙船调》中的一句对白:“妹娃儿要过河(huo),是哪个(guo)来推我嘛?”

其次,节奏方面,不同的音乐风格节奏各异,有抒情缓慢的,如《筛子关门眼睛多》;也有律动较强、节奏活泼欢快的,如《六口茶》《直尕思得》《哈格咂》。

最后,在韵腔方面,恩施民歌大多婉转、优美、抒情。有的歌曲唱歌腔调近似恩施方言发音,而且歌曲前多有引子,如“女儿会”中表演的经典民歌节目《黄四姐》。

结语

综上所述,恩施“女儿会”是土家族传统文化的缩影,包含着深厚而独特的文化资源。恩施地区文化资源丰厚,其中有大量的民族音乐文化。研究恩施“女儿会”民歌之源,能够更好地传承、发展我国优秀的民族文化。