双向激活:“河长制”运行中体制与机制的连接

肖滨 郑凯

〔摘要〕水环境治理是国家治理的重要环节,长期以来学术界针对“什么因素影响了中国水环境治理的效果”这一问题形成了两种截然不同的解释路径。“体制失效论”认为结构性的治理体制是影响治理效果的核心因素,“机制有效论”则认为微观的、程序性的机制因素更有解释力。通过对广州市2014年以来水污染治理实践中两个版本“河长制”实施过程的追踪观察,本文发现体制与机制之间的关系是影响水环境治理的关键性因素,“河长制”20版本正是实现了治理体制与治理机制的有效融合,建立了“双向激活”的互动机制从而提升了水环境治理的效果。提升国家治理效能的核心在于正确处理好体制与机制之间的关系。

〔关键词〕治理效能;体制;机制;河长制

〔中图分类号〕TV2134;X321〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2021)06-0010-09

〔作者简介〕肖滨,中山大学政治与公共事务管理学院教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授;

郑凯,中山大学政治与公共事务管理学院博士研究生,广东广州510275。改革开放以来,中国经济社会取得长足进步,创造了举世瞩目的“中国奇迹”。但不可否认的是,经济社会的高速发展也带来了诸多“中国难题”,环境污染特别是水环境污染是其中比较突出的方面。《中国环境统计年鉴》的数据显示,自2004年至2016年,中国主要流域水质处于劣Ⅴ类的河段始终居于10%以上①,水资源的污染非常严重且长期得不到有效治理,2007年太湖的“蓝藻”危机、2015年广东东江源头污染等重大水污染事件的爆发标志着水资源治理难题的解决刻不容缓。与此同时,水资源污染问题并非中国所独有,而是世界各国特别是发展中国家共同面临的难题。《联合国世界水发展报告2018基于自然的水资源解决方案》显示,自20世纪90年代以来,亚洲、拉丁美洲、非洲各国的几乎每条河流的水污染情况都进一步恶化,水环境污染治理可以说是一个世界性的难题。②

2016年10月11日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第二十八次会议,审议通过《关于全面推行河长制的意见》,同年12月11日该文件正式出台,自此“河长制”在全国全面推行。“河长制”实施后,全国主要流域的水质明显改善,城市黑臭水体也得到较好治理。生态环境部公布的数据显示,自2017年以来,全国地表水水质逐年改善,截至2019年底全国地表水水质处于劣Ⅴ类的比例为27%,2899个城市黑臭水体中,已完成整治2513个,消除率为867%。③ “河长制”的实施一定程度缓解了长期以来“久治不清”的水污染问题,为破解水资源治理难题贡献了“中国方案”。为什么“久治不清”的河流在“河长制”实施后水质得到明显改善?什么因素在其中发挥了作用?这是本文关注的核心问题。对这一问题的回答,其意义不仅在于探究“河长制”的作用机制,更重要的是为破解国家治理中的诸多“中国难题”提供可借鉴的方案。

一、概念界定与文献综述

(一)概念界定:制度、体制与机制

党的十八届三中全会提出,“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。④“国家治理体系和治理能力是一个有机整体,相辅相成,有了好的国家治理体系才能提高治理能力”。⑤如果将环境治理放置在国家治理体系和治理能力的语境下,显然环境治理效能的提升属于治理能力的范畴,而要探究治理能力变化的因素则要在治理体系的维度寻找答案。

在关于国家治理体系的相关表述中,无论是学术界,还是实务界,体制与机制都是使用率很高的一对概念。然而,关于二者的具体内涵,学界一直缺乏明确的界定。目前,官方文件中将治理体系定义为:国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排,也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度。⑥简言之,国家治理体系就是一套制度体系,同时体制与机制是这套制度体系的重要内容。因此,如果要分析体制与机制这一对概念,首先需要界定制度这一概念。

虽然关于制度是什么,学界也没取得共识,但一般而言,制度指的是“一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范”。⑦这是对制度的一般性定义,国家制度体系中的“制度”显然指的是这一定义下的制度。需要注意的是,制度内部有清晰的层级划分。十九届四中全会公报将国家制度体系划分為三类:根本制度、基本制度和重要制度。⑧有学者从学理上将国家制度体系划分为三个层级,即根本制度、基本制度和具体制度。根本制度决定国家生活的宪法基础,主要涉及国家的性质、权力归属等问题;基本制度决定了国家政治、经济、文化、社会等方面的基本方式,明确行为主体的权力职责和行为规则;具体制度则指微观层面对相应制度的实施程序、时间等问题做出的规定。⑨或者说,国家制度体系可以权力为核心划分为三个层级:一是以权力归属为核心的根本制度,学界通常称之为政体(regime);二是以权力结构为核心的基本制度,主要目的在于规范各权力主体间的关系及行为模式,被称之为体制(system);三是以权力的运作流程为核心的基本制度,本文将其定义为机制(mechanism)。

上述对制度体系内部三个层级的划分有两条清晰的逻辑线索。一是政权与治权的划分。有学者将国家权力体系分为政权和治权两个维度,前者指国家权力由谁来掌控,后者重点关注国家权力如何有效运转。⑩基于政权与治权的划分,我们清晰地看到,作为基础性的根本制度(政体)其涉及的是权力归属的问题,因此属于政权层面,而体制与机制则更多的是国家权力的运作过程,因此属于治权的层面。二是治权内部结构和程序的划分。体制机制都属于治权维度,但二者仍然存在明显区分:体制是制度的中观层次,具有结构和规则两方面含义,主要调整的是治理主体间的权力结构与行为规则;机制是制度的微观层次,其核心特征是程序性,是对微观层面制度实施的流程、时间等相关程序性问题的规定。由此,制度体系内部的三个层级有着清晰的概念边界。同时,治理有效性问题更多与治权相关。基于此,本文将重点关注体制与机制之间的关系如何影响治理效能。

(二)文献综述

依据上述对体制与机制的界定,我们可以将现有关于中国水资源治理的研究划分为两种解释路径:体制失效论和机制有效论。体制失效论关注的核心议题是,水污染问题长期得不到有效治理的原因是什么;机制有效论则重点关注“河长制”实施后水污染问题为何得到了有效治理。从表面上看,两条解释路径似乎关注的是两个不同的研究问题。而从本质上看,二者在回答同一个问题:什么因素影响了中国水环境治理的效果。前者認为是结构性的体制因素,后者认为是微观的、程序性的机制因素。

1.体制失效论

如前所述,体制调整的是组织结构和权力关系。就体制层面而言,现有研究主要从纵向权力间关系与横向权力间关系两个维度解释了现有体制如何影响水环境治理的效果。

一方面,从纵向权力间关系来看,水环境治理体系呈现“压力型体制”的特征,这导致了激励失效的难题。“一票否决制”是“压力型体制”的重要工具,列入“一票否决制”考核任务常常被称为“硬指标”,但是“硬指标”与“软约束”之间的悖论使得激励弱化乃至失效。冉冉在研究中央政府的政治激励与地方政府环境治理的关系时提到,干部考核指标体系是当前中央政府激励地方官员推进环境治理的主要手段,这种带有明显“压力型体制”色彩的激励模式因指标设置、测量以及监督等方面的缺陷,导致自上而下激励措施失效,从而造成地方政府在环境治理中通常采取应付、造假等方式应对上级政府的考核,这是中国环境治理失败的根源所在。在“压力型体制”下,监督和考核的主体是上级政府,由此地方政府行为呈现“对上负责”的特征,这导致自下而上的监督无力。政体类型与环境治理绩效之间的关系是比较环境政治研究关注的核心议题,现有研究认为,民主政体相较于威权政体能取得更好的环境治理绩效,而之所以如此,是因为民主政体有更为成熟的公民参与体系,由此形成了自下而上的监督力量,促使地方政府更好地履行环境治理职责。玛格丽特(Margrethe)在对民主与环境污染的研究中论证了二者之间的负相关关系,即民主国家的污染程度低于非民主国家,在这其中公民获取和传输信息渠道的畅通以及公民的监督发挥了重要作用。民主体制下公民获取信息的渠道相对畅通、信息透明度较高,同时民主国家有更为成熟的信息传输体系;另外,民主国家公民参与对政府行为的监督形成了外在压力,增强了政府的回应性。沈坤荣和金刚的研究发现,中国地方政府在环境治理中会利用与上级政府之间的信息不对称,将易改善的水溶解氧等指标向上级汇报,而瞒报较难改善的水中深度污染物等信息,以此粉饰治水效果。

另一方面,从横向权力间关系来看,权力和资源的碎片化带来了跨部门协作的难题。“碎片化威权主义”最早由李侃如(Lieberthal)和奥森伯格(Oksenberg)在研究中国的决策体制时所提出,随后李侃如将其运用到环境治理体系的研究中。他认为,中国的政府结构宏观上可分为纵向的“条”和横向的“块”两部分,环境保护职能在“条”上分配于级别不同的部门,而处于不同层级的环保部门又隶属于各层级的“块”之中,称为“使条条隶属于块块”,环保部门既要接受上一层级环保部门“条条”的领导,同时又要接受本层级政府“块块”的领导,但本层级政府的级别和上级环保部门的级别相同,而“块”的逻辑强于“条”,使得“条”无法指挥“块”,这就导致纵向维度的“碎片化”。另外,在“块块”中,每一地方政府内部的职能又分散于不同的副职领导,且不允许插手分管部门之外的事务,这导致了“块块”之间的分散化。总之,“条”与“块”之间以及“块块”内部都呈现碎片化特征,条块分割的政府治理结构导致环境治理中的协作困境。任敏也认为环境治理的资源和权力分配过于分散,权力分散在水利、环保、海洋、发改委、农业等多个职能部门,从国家到地方各部门基于自身利益在治理主体、环境补偿、法规体系等方面难以形成共识,利益的分化以及权力的分散化,使得决策和执行过程难以协调,导致跨部门协作难以达成,最终导致水环境治理的失败。

2.机制有效论

与“体制失效论”将“体制”视为影响水环境治理绩效的核心变量不同,“机制有效论”认为“机制”特别是“河长制”的实施在其中发挥着重要作用。具体而言,“河长制”在激励、协作和监督三个层面推进了水环境治理。

首先,在激励层面,“河长制”中的首长负责制强化了地方官员的环境治理责任,推进了水环境的治理。熊烨基于横向间权力机制和纵向间权力机制将治理模式分为强治理、资源依赖型治理、权威依赖型治理和弱治理,认为“河长制”中“首长负责制”的规定增强了治理机制的权威属性,因此相较于之前,纵向间权力机制得以增强,水资源治理模式实现了从弱治理向权威依赖型治理的跨越。沈满洪等人也强调“河长制”中的制度权威和问责对治理的积极影响。刘超和吴加明重点关注职责体系的影响,认为“河长制”是对原有环境保护“一票否决制”和问责制的细化和延伸,正是问责压力推动了制度运行。

其次,在协作层面,联席会议机制促成了职能部门的协同。周建国认为,首长负责制带来的组织权威有效解决了纵向间权责分散化的难题,而联席会议机制则将分散于横向间职能部门的权力整合起来,二者共同作用实现了横向和纵向间权力资源的整合。任敏基于对跨域三岔河口水污染治理个案的分析,认为“河长制”促成了混合权威下的等级协作机制,跨域协作在首长负责制的影响下形成了三级协作模式:上级部门间合作、流域组织协作、职能部门协作。

最后,在监督层面,河长制引入“社会参与”机制有效解决了自下而上监督无力的难题。欧阳杰通过双重差分法分析了“河长制”对水质的影响,发现“河长制”实施前后水质有明显提升,在自上而下的行政体制加强监管之外,社会层面的公众参与在其中也发挥了重要作用,通过设置公示牌和邀请居民巡河,搭建起了自下而上的信息传输通道,为上级政府提供了更为准确的信息,从而在上级政府权威压力之外形成了自下而上的监督压力,在上级压力与下级监督的共同作用下水质得以改善。

3.文献评价

上述两条解释路径从宏观的“治理体制”和微观的“治理机制”两个层面解释了影响中国水环境治理效果的原因,同时展现了环境治理体系的三个体制性特征以及当前水环境治理需要突破的“三大难题”,即激励难题、协作难题和监督难题,为本研究提供了深厚的理论资源。同时,“体制失效论”看到了影响环境治理的结构性因素,能够很好地解释中国水污染长期得不到有效治理的原因,展现了现有体制解决环境治理“中国难题”的困难所在。“机制有效论”關注微观的运作过程,展现了作为机制创新的“河长制”能在一定程度上缓解水污染问题的可能,对“河长制”实施之后的水质提升有较强的解释力。但不可否认的是,现有解释也有各自的短板。体制为机制运行提供结构性的组织基础,机制则是支撑或落实体制的主要内容,水环境治理既不是抽象的体制运作,也不是单纯的环境政策实施,而是机制嵌入体制二者共同运作的过程。由此,“体制失效论”过于强调结构性因素的影响,而忽略了对微观机制运行过程的关注。“机制有效论”则过于强调机制创新的作用,忽视了机制运行背后的体制性特征。只有将“体制”与“机制”结合起来,方可展现水环境治理的整体图景。广州市的治水实践表明,水环境治理效果的提升,既不是通过大刀阔斧的“体制性变革”,也不是简单的“机制创新”。

二、案例引入与分析框架

(一)案例引入

广州市位于中国南部的丰水区,辖内河涌众多且污染严重,水体又黑又臭,河涌水质长期处于“久治不清”的状态。2014年,广州市印发《广州市水更清建设方案》,要求各区对辖内河涌全面实行“河长”责任制。“河长制”作为水污染治理的创新机制首次在全市范围内全面推行。各区建立区、镇/街、村/居三级河长制,三级河长分别由常务副区长、街道办事处主任、居委会主任担任,并将“河长”工作纳入年度工作考评。2015年8月,住建部下发《城市黑臭水体整治工作指南》,要求各地按照“公众评议+水质测评”的流程识别黑臭水体。广州市按照文件要求,识别黑臭河涌147条,并将其中的35条纳入首批治理项目。2017年8月国家住建部暗访35条黑臭河涌治理情况,仅有2条河涌水质“基本改善”,其余33条被认定为“黑臭水体”。这一阶段的黑臭河涌治理收效甚微。

2016年12月,在国家层面颁布《关于全面推行河长制的意见》后,“河长制”自上而下开始全面推行。2017年4月,《广州市全面推行河长制实施方案》出台,在2014年的“河长”责任制基础上建立新的“河长制”。与之前相比,新的“河长制”有三个主要变化:一是将工作考核纳入“一票否决”指标体系;二是区一级所有副区长都要担任河涌的河长;三是建立“广州河长”互联网平台。与前一阶段相比,新的“河长制”实施后黑臭水体治理“成效显著”。2018年6月,35条黑臭河涌中有32条“不黑不臭”,3条“轻度黑臭”。到2020年11月,国家监管平台的147条黑臭水体全部消除黑臭,消除比例达100%,基本实现“长制久清”。

从“久治不清”到“长制久清”,从“收效甚微”到“成效显著”,广州市黑臭河涌的治理实践为我们提供了一个典型案例。之所以选择这个案例,一个重要理由在于:它有一个发展、演变的过程。我们可以将广州黑臭河涌治理的过程分为两个阶段:2014-2017年,这是“河长制”10版本运行的时期;2017年至今,“河长制”20版本运行的时期。在这两个阶段,水环境治理体系的体制性特征(压力型体制、权力碎片化、对上负责制)并没有改变,但为什么“河长制”20版本推行后黑臭河涌得到有效治理?如果“机制”在其中发挥着重要作用,“河长制”10版本与20版本之间在机制层面的差异并不显著,为什么10版本“收效甚微”,20版本“成效显著”?或者说,“治理体制失效论”和“治理机制有效论”都无法解释广州治水的案例,在两条解释路径之外到底是什么因素在其中起了决定性作用?

(二)分析框架

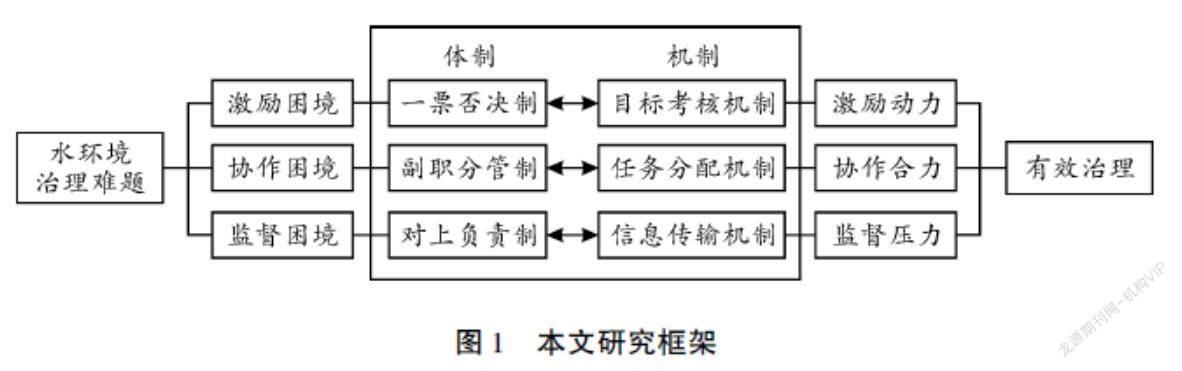

分析发现,之所以自2017年以来广州市黑臭水体治理成效显著,是因为相较于“河长制”10版本,20版本实现了“机制”与“体制”的融合。“河长制”20版本从三个层面将“机制”融入“体制”之中(见图1)。首先,“河长制”的目标考核机制与压力型体制中的“一票否决制”相结合,破解了长期以来激励动力不足的问题。其次,“河长制”将任务分配机制融入碎片化威权体制的“副职分管制”中,建立以任务为核心的跨部门协作网络,解决了协作难题。最后,信息传输机制与压力型体制中“对上负责制”的协同作用化解了监督无力的问题。与现有文献认为体制因素或者机制因素是影响水环境治理效果的核心变量不同,本文认为二者之间的关系是更为重要的因素。因此,我们将从激励、监督、协作三方面入手,展现“体制”与“机制”的连接是如何影响水环境治理成效的。

三、一票否决制、目标考核机制与激励动力

压力型体制是指一级政治组织为了实现赶超和完成上级下达的各项指标,而采取的数量化的任务分解管理方式和物质化的评价体系。因任务和指标中主要部分采取的评价方式是“一票否决”制,各级组织实际上是在这种评价体系的压力下运行的。“一票否决制”是“压力型体制”的一个重要工具,虽受学界广泛批评,但这种将考核结果与职业晋升相挂钩的制度安排无疑是一种强有力的激励措施。“河长制”的推行正有赖于将工作考核纳入“一票否决”指标体系。

(一)从“不当回事”到“重视”:一票否决制的推行

2014年,“河长制”10版本颁布时,“河长制”工作考核并未纳入“一票否决”指标体系,而是在2015年住建部下发《城市黑臭水体整治工作指南》之后。35条首批治理的黑臭河涌被纳入国家监管平台,黑臭河涌水质一月一报,每年住建部会组织“国检”,暗访黑臭河涌的治理情况。正是在此背景下,广州市将“河长制”工作考核纳入“一票否决”指标中。一位街道办主任接受访谈时说到,“2014年刚推‘河长制的时候,我们街级河长还没怎么当回事,反正就是加个头衔,那时候考核指标也不很明确,这件事也不是我们的重点工作。但2015年年底纳入‘一票否决之后,开始重视起来了,开始关注我们街片区的黑臭河涌。但是当时就是有点紧张,记挂着这个事儿,到底该怎么干还不是特别清楚,主要就是应对上面的检查。真正全面动起来还是在2017年新的‘河长制方案实施之后。”(对S街道办事处Z主任的访谈,编号20180925Z)“一票否决制”确实提升了“河长制”工作的激励强度,但这种强激励并没有直接带来有效回应,在缺乏完善的考核指标体系情况下,地方官员更倾向于采取“应付式”的行为来回应上级政府施加的压力。

(二)从“应付”到“执行”:考核指标体系的建立

如前所述,将“河长制”工作纳入一票否决考核指标后,地方政府官员开始重视该项工作,但从“应付式”行动到真正执行却是在2017年“河长制”20版本推行之后。之所以有如此变化,主要得益于新建立的“河长制”专门对考核机制做了细化,建立了较为完善的考核指标体系。

首先,考核的职责划分。从市、区、镇(街)、村(居)四个层级的职能分工看,广州市明确角色定位:市一级为指导监督者,核心职能是监督下级政府的工作;区一级为污染治理者,除镇(街)负责的违章建筑拆除这一项外,其他所有的水环境污染问题均由区政府解决;镇(街)一级负责征地拆迁与问题上报;村(居)一级协助镇(街)一级日常巡河、上报问题。这就形成了镇(街)上报问题、区解决问题、市监督的格局,使权力和职能在三级政府间相对独立,各政府层级的职责更为明确。

其次,考核的责任主体。在市一级,市委书记担任第一总河长,市长担任总河长。市级以下的区和镇(街),由党委书记担任总河长,政府主要领导担任副总河长。市第一总河长是本市推行“河长制”第一责任人,对本市河湖管理保护负总责。而在区和镇(街)制定的实施方案中,区委书记/镇党委书记(街道党工委书记)是本辖区推行“河长制”第一责任人,对本辖区河湖管理保护负总责。

最后,考核指标。2017年9月,《广州市河长制考核办法(试行)》颁布,对区、镇(街)、村(居)三级河长依据其职责分工的不同,制定了《区级河长考核评分表》《镇街级河长考核评分表》及《村居级河长考核评分表》,通过下管一级的方式,考核工作由上一级全面推行“河长制”领导小组负责。以镇街级河长考核为例,共有3个考核项目,涉及21个考核指标,总分100分。该办法还对考核结果及其运用做了详细规定,按照从高到低的顺序,90分以上为优秀,80分以上为良好,60分以上为合格,60分以下为不合格。对“优秀”等次,予以通报表扬,并在资金安排上予以优先。年度考核结果为“不合格”的,由上级河长办启动追责程序,包括约谈、通报批评、停职检查、责令辞职。“2017年之后,我们就按照考核评分表来干,不干还不行,没办法,上面追的紧还追的细。”(对S街道办事处Z主任的访谈,编号20180925Z)

由此可见,“河长制”20版本的顺利推进得益于“一票否决制”和目标考核机制的联结。一方面,将“河长制”工作纳入一票否决考核指标中提升了激励强度。另一方面,“河长制”20版本通过制定目标考核机制、完善指标考核体系、提升指标硬度,在“强激励”和“硬指标”的共同作用下“河长制”得以顺利推行。

四、副职分管制、任务分配机制与协作合力

副职分管制是中国政府结构的一个重要特征,即在政府结构中,各职能部门并非由政府一把手直接领导,而是归口于政府副职,在运行过程中不允许插手干预自身分管部门以外的职能部门的事务。因此,在副职分管制下,跨部门协作并非由职能部门间直接开展,而是需要向分管领导报批,由各自分管领导组织协调。水环境治理工作是一项涉及多个部门的整体性工程。以广州市H区为例(区一级负责解决问题),每条河涌的治理面临着10项任务:污水处理、工业排污、餐饮排污、水产养殖、堤岸绿化、河道清淤与水利设施、堤岸保洁、水面保洁、“六乱”问题、废弃船只处理。这10项任务被分配到12个职能部门,12个职能部门接受6位副区长的领导。因此,在职能分散化、权力碎片化下形成跨部门协作则是一个难题,而副职分管制形成的职权壁垒更增加了协作难度。

(一)从“单线负责”到“多线负责”:副职负责制的确立

在“河长制”10版本中,区一级负责河长制工作的主要包括分管环保工作的副区长、环保线职能部门负责人(包括环保局、水务和农业局、城管局),这导致“河长制”工作的推进完全是环保线负责人的“独角戏”。“河长制”20版本为了加强区级各职能部门的协作,建立了新的区级河长任务分配机制。首先,区一级建立“区总河长+区级河长”的组织结构,由区委书记担任总河长,区政府副职担任区级河长。其次,在任务分配上,作为区级河长,政府副职除了负责日常分管工作外,还要负责其责任河涌的整治与管理保护工作。以广州市H区为例,辖区内的50条河涌分配给6个副区长,每个副区长负责若干条河涌,对每条河涌的治理负责。最后,2017年颁布的《广州市河长制考核办法(试行)》中制定了《区级河长考核评分表》,对区级河长的考核指标做了明确规定,要求将区级河长的年度考核结果抄送市委组织部,作为地方官员晋升的重要依据。基于上述安排,区一级的河涌治理任务被分配到各分管副区长,同时在组织体系和考核体系的压力下,河涌治理职责从城管线扩展到所有职能部门分管领导。

(二)从“单线行动”到“多线联动”:跨部门协作的形成

在“副职责任制”推行之后,副区长不仅要负责原有分管领域的工作,同时按照《H区全面推行河长制工作方案》的要求,作为区级河长要负责其责任河涌的整治与管理保护工作。每条河涌的治理涉及到10项工作任务,这些任务又分散在12个部门中,如果仅考虑副职分管制,显然每个副区长的职权是无法完成整条河涌的治理工作,面临着权力与任务无法匹配的问题。

以“副职分管制”为基础的任务分配方式迫使副区长打破原来的分管界限,建立以任务为中心的部门协作网络。2018年5月29日,副区长D到其担任河長的南箕涌现场调研并召开现场办公会议,研究部署水环境治理工作。陪同D参加现场调研的除了其分管的市场监管局和食品药品监管局的负责人外,住建局、水务局和生态环境分局的负责人也在现场。以现场办公会的形式,协调各职能部门之间的工作,形成横向各职能部门之间的协作。因此,“河长制”20版本将任务分配机制融入“副职分管制”中的制度设计较好解决了跨部门协作的难题。

五、对上负责制、信息传输机制与监督压力

“对上负责制”是压力型体制衍生出的又一体制特征。在压力型体制中,任务的分配者与考核者均是上级政府。虽然上级政府掌握着核心权力,但是想从下级政府获取真实、全面的信息却非常困难。沈坤荣和金刚的研究就展现了地方政府在水污染治理过程中利用上下级政府间信息不对称瞒报较难改善的水中深度污染物等信息,以此粉饰其治水效果。同时,由于下管一级制和公民参与的不足,基层政府和公民虽然掌握着信息,但是缺乏自下而上的监督权,致使“有权者无信息,有信息者无权力”现象的产生。这导致自上而下和自下而上双向监督机制的双重弱化。如何在“对上负责制”下通过制度设计强化双向监督是水环境治理必须破解的难题。

(一)从“单向监督”到“双向监督”:信息传输机制的建立

2017年6月,广州市印发《关于做好河长制公示牌设置工作的通知》,要求在7月10日之前完成所有35条黑臭河涌公示牌的设置。公示牌的内容必须包括:河道名称、河段起点、河段终点、河段长度、各级河长(姓名、手机联系方式)、河长职责、整治目标、监督电话、12345 公众微信二维码、广州治水App二维码,以保障公民的参与权。另外,广州市在推行“河长制”过程中还建立了“广州河长”App(以下简称“App”)。该信息平台由广州市河长办负责,所有与水环境污染相关的问题都通过该平台上报、解决、审核。App基于市一级负责监督、区一级负责问题处理、镇(街)一级负责问题上报的职能分工建立了问题上报、处理、监督的信息化平台。

公示牌的设立与“广州河长”App的使用从根本上改变了原有的信息传输结构,主要体现在两个方面:公示牌的设立改变了公民作为参与者与各级政府之间的信息传输结构,而“广州河长”App的使用则改变了政府内部不同层级之间的信息传输方式。同时也形成了“四权分离”的权力结构,即监督权(市)、处理权(区)、上报权(街)、参与权(民)四种权力的分离。

这种以“四权分离”为核心的信息传输机制完全嵌入“对上负责制”之中。首先,就权力配置机制而言,区一级掌握的问题处理权和镇街一级的问题上报权都受到市一级的监督,即区、镇街对市负责。其次,“广州河长”App信息平台由广州市河长办负责,公民投诉的信息、镇街上报的问题信息和区问题处理结果的信息都汇总到市一级,信息传输机制的运转是一个自下而上的信息传输过程。这一制度安排形成了“双向监督”机制,即区和镇街不仅受到市一级自上而下的监督,而且受到公民自下而上的监督,而由于公民投诉的信息会反馈到市一级,在市一级监督权的加持下,公民自下而上的监督得以强化。

(二)从“低效”到“高效”:双向监督的治理效果

这一“双向监督”机制提升了镇街上报问题和区处理问题的效率。一方面,监督权、上报权与参与权的分离形成了“市”与“民”对“镇/街”的双向监督,从而促使镇/街积极上报问题。“我们日常巡河就是发现问题、上报,防止让居民发现什么问题向上面投诉,我们让居委会主任每天巡一遍,发现问题就告诉我们,我们用APP上报,上报了能拿积分,而且又不用我们处理,要是漏了问题没报那就麻烦了。市里面还有巡查员,每天到处巡查,发现问题就在APP上报,年底还要扣分。搞得我们每天都很紧张。”(对S街道河长办工作人员H的访谈,编号20181207H)另一方面,监督权、处理权、上报权的分离形成了“市”与“镇/街”对“区”的双向监督,从而促使区积极处理问题。在原有的信息传输结构中,街道发函要求区职能部门协助解决河涌治理问题时,由于二者处于同一行政级别,镇(街)无法向职能部门施加压力,因此问题常常得不到解决。而随着App投入使用,当问题通过App平台上报进入处理程序后,在《广州河长App问题办理时限》的约束下,相关职能部门必须予以解决。“之前我们有一次碰到排污管道的问题,我们就发函给住建水务局,让他们帮我们解决,他们根本就不理我们,后面我们通过App又把问题报上去了,一个星期,问题解决了。所以后来我们学聪明了,有问题直接通过APP上报。原来河涌边的电缆线很乱,我们就在APP上报了,后面是区科工商信局让运营商给重新整理了。有一次,隔壁街道的来我们这儿交流,就问我们:你们这儿跨河的电缆也没有,河堤上的电缆也很整齐,我们那儿给科工商信局发了好几次函都没给我们解决。我跟他说,发函没用,去‘广州河长App上报,保证给你解决。”(对S街道河长办工作人员H的访谈,编号20181207H)

六、结论

本文基于广州市“河长制”推进过程的研究,回答了什么因素影响了水环境治理的效果这一问题。具体而言,正是体制与机制的连接,实现了二者之间的“双向激活”从而提升了水环境治理的效果。

首先,河长制的目标考核机制与一票否决制相结合提升了指标硬度和激励强度,为河长制运行提供了激励动力。河长制20版本之所以能顺利推进,关键在于将黑臭河涌治理纳入一票否决制中,这一举措有效化解了地方官员动力不足的问题。同时,责任主体的明确化、考核体系的标准化增强了考核指标的硬度,破除了长期以来一票否决制“硬指标”与“软约束”之间的悖论。一票否决制为目标责任制的运行提供了动力,而目标考核机制则为一票否决制在水环境治理领域的落地提供了支撑。

其次,河长制的任务分配机制融入副职分管制中,解决了权力分散化和碎片化的难题,促成了跨部门协作的形成,为制度运行提供了协作合力。副职分管制常常被认为是副职领导以及职能部门之间协作壁垒产生的体制根源,但这并不意味着副职分管制没有激活跨部门协作的可能。河长制20版本建立的“副区长兼任区级河长”的任务分配机制使得区级河长面临职权与任务不相匹配的局面,为了完成指标任务,就不得不打破原来的分工壁垒,建立跨部门协作机制。由此可见,任务分配机制是激發副职分管制协作潜能的关键所在。

最后,河长制的信息传输机制与对上负责制相融合,增强了自上而下与自下而上双向的监督压力。河长制20版本通过搭建“广州河长”App平台,建立跨层级的信息传输渠道,形成了监督权、解决权、上报权、参与权的“四权分离”格局。两种机制融入对上负责制中,形成了“上对下赋予权力,下对上传递信息”的机制,实现了“给有信息者权力,给有权力者信息”,从而走出“有权者无信息,有信息者无权力”的困境。

广州治水实践表明,仅从体制维度或机制维度是无法解释广州黑臭河涌治理过程中环境治理绩效的变化,影响环境治理效果的核心因素是体制与机制之间的关系。“河长制”20版本之所以能够取得成效,关键在于体制与机制的有效连接,通过一系列制度安排形成了“双向激活”的良性互动。国家治理能力的提升有赖于国家治理体系的改革与发展,相较于“体制失效论”和“机制有效论”,“体制-机制双向激活论”对提升国家治理体系与治理能力现代化具有重要意义,主要体现在以下三个方面:

首先,体制优势的彰显需要科学合理的机制设计作为支撑。改革开放以来国家治理所展现的经济快速发展和社会稳定体现出国家治理体制的独特优势,但从中国水环境治理由“久治不清”到“长制久清”的转变过程可以发现,只有在与之相匹配的机制设计支撑下,方能更好彰显体制优势。水污染问题长期得不到有效治理的根源并不在于体制本身,而在于缺乏与之相匹配的机制设计。因此,在推进国家治理现代化的进程中,强调体制优势的同时,要重点关注具体机制设计的科学性与合理性。

其次,机制创新在体制驱动下才能释放出最大的制度效能。“河长制”推行后水环境治理效能的提升体现了机制创新对提升国家治理能力的促进作用,但更值得注意的是,脱离现有体制的机制创新对治理效能的提升作用是有限的,广州案例中两个版本“河长制”对治理效能提升作用的差异就是最好的说明,只有将机制创新融入现有体制中、在体制的驱动下才能激发其更大的制度效能。因此,在推进国家治理现代化进程中,机制创新的设计要以现有体制为基点,将机制创新融入体制运行过程之中。

最后,正确处理好体制与机制之间的关系是实现国家治理现代化的重要途径。十九届四中全会确立了推进国家治理体系和治理能力现代化“三步走”的总目标,同时指出要坚持改革创新,坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,把制度优势更好转化为治理效能。“体制-机制双向激活论”表明,正确处理好体制与机制之间的关系是制度优势转化为治理效能的重要方面,在推进国家治理现代化进程中,既要推进中国特色社会主义各项制度改革创新,也要兼顾各项制度之间的协调发展。

① 该数据由作者整理所得,数据来源参见《中国环境保护与经济社会发展统计数据库》,2004年3月20日,https://datacnkinet/trade/Yearbook/Single/N2019030257?z=Z008,2021年6月23日。

② 聯合国教科文组织:《联合国世界水发展报告2018基于自然的水资源解决方案》,中国水资源战略研究会译,北京:中国水利水电出版社,2019年,第3页。

③ 中华人民共和国环境部:《2019年度〈水污染防治行动计划〉实施情况》,2020年5月15日,https://wwwmeegov

cn/ywgz/ssthjbh/swrgl/202005/t20200515_779400shtml,2021年1月31日。

④ 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定(2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过)》,《求是》2013年第22期。

⑤ 习近平:《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》,《求是》2014年第1期。

⑥ ⑧ 《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,《人民日报》2019年11月6日,第1版。

⑦ 道格拉斯·C.诺思:《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平等译,上海:上海三联书店,1994年,第225-226页。

⑨ 燕继荣:《制度、政策与效能:国家治理探源——兼论中国制度优势及效能转化》,《政治学研究》2020年第2期。

⑩ 肖滨:《中国国家治理现代化战略定位的四个维度》,《中国人民大学学报》2015年第2期。

孔伟艳:《制度、体制、机制辨析》,《重庆社会科学》2010年第2期。

冉冉:《“压力型体制”下的政治激励与地方环境治理》,《经济社会体制比较》2013年第3期。

Winslow,Margrethe,“Is Democracy Good for the Environment?”Journal of Environmental Planning and Management,vol.48,no.5,2005,pp.771-783.

沈坤荣、金刚:《中国地方政府环境治理的政策效应——基于“河长制”演进的研究》,《中国社会科学》2018年第5期。

Kenneth G.Lieberthal,David M.Lampton,Bureaucracy,Politics,and Decision Making in PostMao China,Berkeley:University of California Press,1992,pp.6-7.

Kenneth G.Lieberthal,Chinas Governing System and Its Impact on Environmental Policy Implementation,China Environment Series,1995,pp.3-8.

任敏:《我国流域公共治理的碎片化现象及成因分析》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2008年第4期。

熊烨:《跨域环境治理:一个“纵向—横向”机制的分析框架——以“河长制”为分析样本》,《北京社会科学》2017年第5期。

参见沈满洪:《河长制的制度经济学分析》,《中国人口·资源与环境》2018年第1期;李松有:《基层流域治理的制度密码:围绕江汉平原河湖治理的讨论》,《湖北民族大学学报》(哲学社会科学版)2020年第5期;万婷婷、郝亚光:《治水国家:公共性建构的主体转换与政治发展进程》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)2021年第1期。

刘超、吴加明:《纠缠于理想与现实之间的“河长”制:制度逻辑与现实困局》,《云南大学学报》(法学版)2012年第4期。

任敏:《“河长制”:一个中国政府流域治理跨部门协同的样本研究》,《北京行政学院学报》2015年第3期。

Ouyang J,Zhang K,Wen B,et al,“TopDown and BottomUp Approaches to Environmental Governance in China:Evidence from the River Chief System (RCS),”International Journal of Environmental Research and Public Health,vol.17,no.19,2020,p.7058.

H区河涌“河长制”工作领导小组办公室:《关于印发H区“河长”责任制实施方案的通知》,2014年,内部文件。

广州市水务局:《关于8月份35条黑臭河涌整治工作进展情况的报告》,2017年,内部文件。

杜娟:《河湖“长制久清” 打造美好水环境》 ,《广州日报》2020年11月16日,第3版。

县乡人大运行机制研究课题组:《县乡两级的政治体制改革,如何建立民主的合作新体制——新密市县乡两级人民代表大会制度运作机制的调查研究报告》,《经济社会体制比较》1997年第4期。

中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅:《关于印发〈广州市全面推行河长制实施方案〉的通知》,2018年,内部文件。

广州市河长制办公室:《关于印发广州市河长制考核办法(试行)的通知》,2017年,内部文件。

中共广州市H区委办公室:《关于印发〈广州市H区全面推行河长制实施方案〉的通知》,2017年,内部文件。

H区河长制办公室:《H区河长制工作简报》,2018年第5期,内部文件。

广州市河长制办公室:《关于做好河长制公示牌设置工作的通知》,2017年,内部文件。

广州市河长制办公室:《关于印发广州河长App河长履职积分指引(试行)的通知》,2017年,内部文件。

(责任编辑:陈果)