制度因素、环境素养对农户绿色生产行为的影响

蒋琳莉 陈楠 熊娜 罗云

摘要:推进农业绿色发展是全面实施乡村生态振兴的一项重要任务,而农户绿色生产行为转变正是实现农业绿色转型发展的关键。基于广西壮族自治区宾阳县、平南县、北流市和大新县等地406份水稻种植农户调查问卷数据,运用Multivariate Probit模型分析制度因素和环境素养对农户绿色生产行为的影响,并构建解释结构模型(ISM)剖析关键影响因素之间的逻辑关联与层级结构。结果表明:(1)制度因素层面的村规民约、项目示范显著影响农户间歇灌溉和病虫害防治行为;环境素养层面的环境认知、环境情感、环境责任感对农户间歇灌溉、绿肥种植和病虫害防治行为均有显著正向影响。(2)农户绿色生产行为还受性别、年龄、教育水平等个体特征以及家庭收入、农机成本等经营特征的影响。(3)环境责任感、家庭收入作为表层直接因素,项目示范、环境认知、农机成本作为中层间接因素,村规民约、环境情感、土地流转作为深层根源因素,共同影响农户对绿色生产技术的聯合采纳行为。为激发农户参与绿色农业生产的积极性,应建立健全生态环保村规民约、增强项目示范作用、强化绿色生产技术培训指导、规范土地流转市场、实施多元化扶持政策。

关键词:绿色农业;制度因素;环境素养;Multivariate Probit模型;生态振兴

中图分类号:F323.3 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)22-0012-08

收稿日期:2021-07-20

基金项目:国家自然科学基金青年科学基金(编号:72003051);教育部人文社科研究青年基金(编号:19YJC790048);国家民委民族研究项目(编号:2020-GMD-032);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(编号:2019KY0167);广西研究生教育创新计划(编号:gxun-chxzs2019121)。

作者简介:蒋琳莉(1990—),女,湖北宜昌人,博士,讲师,硕士生导师,主要从事农业资源与环境经济研究。E-mail:jianglinli1225@126.com。

通信作者:熊 娜,博士,教授,硕士生导师,主要从事区域经济发展研究与碳排放。E-mail:416926282@qq.com。

产业兴旺和生态宜居是乡村振兴的重要内涵,发展绿色农业更是乡村产业和生态振兴的金钥匙。改革开放以来,我国农业生产在取得重大成就的同时,也付出了巨大的环境代价,遭受着外源性污染和内源性污染的双重压力,农业污染问题日益严重[1]。农业绿色发展是全面实施乡村生态振兴的重要途径之一,而农户作为农业绿色生产最广泛的参与主体与微观基础,其绿色生产行为转变正是推动农业绿色转型发展的关键。如何提高农户参与绿色农业生产积极性,有效推动乡村生态振兴,已成为现阶段亟待解决的问题。

目前,众多学者对农户绿色生产行为进行了有益的探索与研究。聚焦农户绿色生产行为领域,学者们指出农户个体特征[2-6]、家庭经营特征[7-8]、外部环境特征[9-10]、环境价值观和认知水平[11-13]等是农户实施绿色生产行为的重要影响因素。有学者进一步探讨了制度因素与农户绿色生产行为的关系[14-15],夏佳奇等从环境规制和村规民约两方面探索了乡村环境治理问题[16];周家明等认为,村规民约能够增强乡村社会治安,保护自然资源与环境[17];盖豪等侧重研究政策宣传、项目示范、惩罚措施等政府规制对农户秸秆持续还田行为的影响[18]。此外,亦有部分文献开始研究环境素养对个体亲环境行为的影响,但环境素养的内涵和划分维度不尽相同。在Erdogan的研究中,环境素养包含了技能和负责任的环境行为两大要素[19];相关研究在构建的环境素养体系中均含有环境认知和技能,郭清卉等纳入了环境责任感和社会规范[20]。刘妙品等则融合了环境情感和价值观[21]。

上述研究大多重点考察农户对某一种绿色生产技术的采纳行为及其影响因素,忽略了农户在农业生产过程中可能同时采纳多种绿色生产技术的现实情况;且现有关于环境素养的研究对象主要为公民和学生,并未深入讨论农户的环境素养;此外,同时关注制度因素、环境素养对农户行为决策影响的文献较为缺乏。因此,本研究基于406份广西壮族自治区农户微观调查问卷,选取间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治3种绿色生产技术,运用Multivariate Probit回归模型,分析了制度因素、环境素养对农户绿色生产行为的影响效应,并构建解释结构模型深度挖掘各影响因素之间的层级结构,以期拓展与深化相关研究,为提高农户参与农业绿色生产积极性,推动乡村生态振兴提供有益参考。

1 数据来源与研究方法

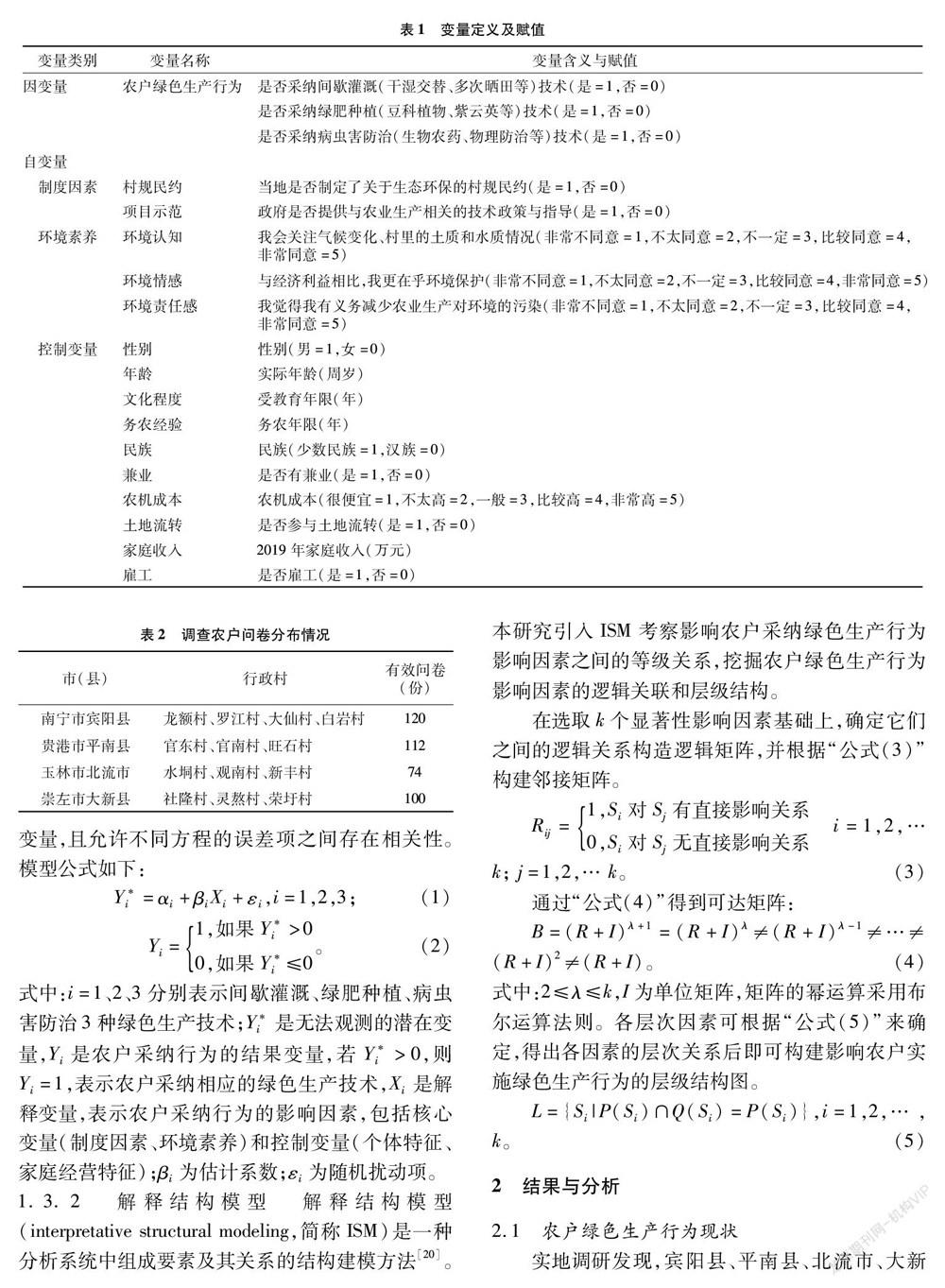

1.1 变量定义与赋值

1.1.1 农户绿色生产行为 农业绿色生产是指以生产绿色优质农产品为目标,运用绿色生产技术实现经济效益、生态效益与社会效益相统一的农业生产模式。借鉴已有研究[22],本研究将农户在水稻种植过程中是否采纳间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治3种技术作为农户绿色生产行为的表征。

1.1.2 变量赋值

1.1.2.1 制度因素 任何组织或个体都置身于一定的制度体系中,他们的行为会受到制度体系的限制和约束[23]。目前政府关于绿色生产的制度规制主要包括对污染环境行为进行惩罚、提供绿色生产技术指导以及宣传生态环境保护知识等[24]。村规民约是约束农户行为的外在制度规范,也可内化为农户的价值观念[15];同时,政府除通过严格的法律法规遏制农户负外部性行为外,还通过提供农业信息(如技术指导、项目示范等)协助农户增强绿色技术采纳信心和能力,降低生产成本[18]。结合上述分析,本研究选取村规民约和项目示范作为制度因素,村规民约以当地是否设立了保护生态环境的村规民约为测度,项目示范以当地政府是否提供与农业生产相关的技术政策与指导为测度。

1.1.2.2 环境素养 环境素养是指自然环境、人类与环境关系等方面的知识、情感、价值理念、技能和行动系统[25]。目前,学界对环境素养的具体构成尚未达成一致,但基本包括环境认知、环境态度、环境知识、环境技能和负责任的环境行为5部分。由于认知水平是决定个体心理发展水平和实际行为的关键因素[3],因此本研究将农户环境认知作为环境素养的一个维度;与此同时,环境情感在一定程度上呈现了人与环境的互动关系,则将其归入环境素养具有一定的合理性;此外,责任感会影响环境行为的落实程度,因而也将环境责任感纳入环境素养体系中。

社会中个体行为表现是在特定情境下内外部因素共同作用的结果,制度作为外部因素对社会成员行为有一定的规范和约束作用;而环境素养作为内在基础,能够潜移默化地塑造社会成员的价值观,对行为决策产生影响。为全面、科学、准确地解读农户绿色生产行为,本研究同时聚焦外在制度因素与农户内在环境素养,重点考察二者对农户绿色生产行为的影响,前者包括村规民约和项目示范,后者包括环境认知、环境情感和环境责任感。此外,由于农户个体特征、家庭经营特征也会影响其行为决策[2,26-27],故将农户性别、年龄、受教育程度、家庭收入等作为控制变量引入模型。具体指标说明及相关描述见表1。

1.2 数据来源

本研究所采用的数据来自笔者所在课题组成员2019年6—7月赴广西壮族自治区南宁市宾阳县、贵港市平南县、玉林市北流市和崇左市大新县4地13个行政村的实地调研。由于调研对象为水稻种植户,笔者所在课题组根据广西壮族自治区各地水稻种植面积、产量以及绿色水稻生产等实际情况选取了上述4个县(市),每个县(市)抽取3~4个行政村,每个行政村随机走访25~30户农户。为保证调查质量,所有调研人员均接受了前期相关培训,以走访入户、“一对一”访谈的形式展开,问卷内容涉及农户个体及家庭特征、农业经营状况、生态环境认知、绿色生产技术采纳行为等方面。剔除农户漏答或中途停止作答等无效问卷后,本次调研共收回有效问卷406份(表2)。受访者以男性为主(男性271位,女性135位),大多年齡超过50岁(占67.24%),文化程度普遍偏低(高中及以上学历仅占7.64%),务农经验丰富(65.02%受访者务农年限达30年及以上),但家中常住农业劳动力较少,一般有1~2位家庭成员外出务工。本次受访农户描述性统计特征与广西壮族自治区农村居民实际情况基本吻合,说明样本数据具有较好的代表性。

1.3 研究方法

1.3.1 Multivariate Probit模型 考虑到农户对间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治等多种绿色生产技术同时采纳的内在关联性,本研究采用Multivariate Probit模型进行联合估计,该模型包含多个二元因变量,且允许不同方程的误差项之间存在相关性。模型公式如下:

Y*i=αi+βiXi+εi,i=1,2,3;(1)

Yi=1,如果Y*i>0

0,如果Y*i≤0。(2)

式中:i=1、2、3分别表示间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治3种绿色生产技术;Y*i是无法观测的潜在变量,Yi是农户采纳行为的结果变量,若Y*i>0,则 Yi=1,表示农户采纳相应的绿色生产技术,Xi是解释变量,表示农户采纳行为的影响因素,包括核心变量(制度因素、环境素养)和控制变量(个体特征、家庭经营特征);βi为估计系数;εi为随机扰动项。

1.3.2 解释结构模型 解释结构模型(interpretative structural modeling,简称ISM)是一种分析系统中组成要素及其关系的结构建模方法[20]。本研究引入ISM考察影响农户采纳绿色生产行为影响因素之间的等级关系,挖掘农户绿色生产行为影响因素的逻辑关联和层级结构。

在选取k个显著性影响因素基础上,确定它们之间的逻辑关系构造逻辑矩阵,并根据“公式(3)”构建邻接矩阵。

Rij=1,Si对Sj有直接影响关系

0,Si对Sj无直接影响关系 i=1,2,… k; j=1,2,… k。(3)

通过“公式(4)”得到可达矩阵:

B=(R+I)λ+1=(R+I)λ≠(R+I)λ-1≠…≠(R+I)2≠(R+I)。(4)

式中:2≤λ≤k,I为单位矩阵,矩阵的幂运算采用布尔运算法则。各层次因素可根据“公式(5)”来确定,得出各因素的层次关系后即可构建影响农户实施绿色生产行为的层级结构图。

L={Si|P(Si)∩Q(Si)=P(Si)},i=1,2,… ,k。(5)

2 结果与分析

2.1 农户绿色生产行为现状

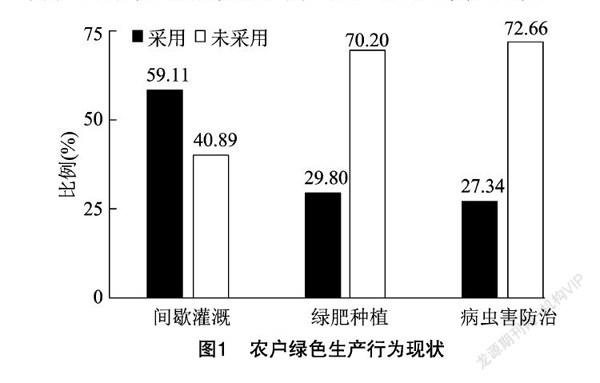

实地调研发现,宾阳县、平南县、北流市、大新县4个地区均有部分行政村的基层政府和农技部门已经着手推广间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治等绿色生产技术。其中,样本农户对间歇灌溉技术的采纳率最高,达59.11%;对绿肥种植、病虫害防治技术的采纳率均较低,仅有不到1/3的样本农户明确表示种紫云英等绿肥或施用生物农药(图1)。

2.2 制度因素、环境素养对农户绿色生产行为的影响分析

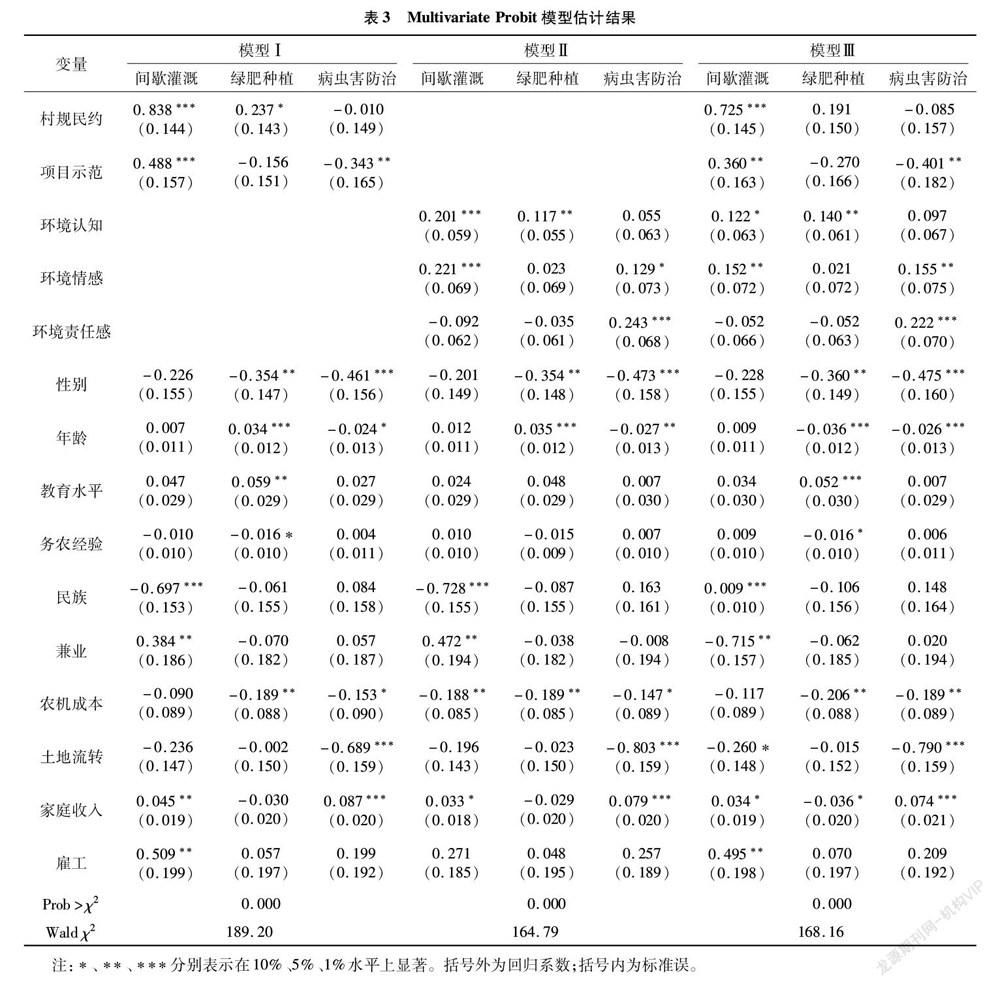

在构建模型前,本研究首先对选定的解释变量进行了多重共线性检验,结果显示各项解释变量的方差膨胀因子VIF值均小于10,说明这些变量之间不存在显著的多重共线性。随后运用Stata 15.1软件构建了3个Multivariate Probit模型,依次将控制变量、制度因素变量和环境素养变量逐步纳入模型中,考察制度因素和环境素养对农户绿色生产行为的影响,回归结果见表3。3个模型的Wald χ2值均在1%水平上显著,表明模型拟合效果较好,且模型Ⅲ对农户绿色生产行为的解释力更强。

2.2.1 制度因素对农户绿色生产行为的影响

2.2.1.1 村规民约对农户间歇灌溉行为有正向影响 回归系数为0.725,在1%的水平上显著。若村委会和村民小组制定了环境保护、资源节约相关村规民约,那么当地农户在水稻种植过程中实施间歇灌溉的可能性越大。这类村规民约旨在引导农户改善周边的生态环境,创建一个绿色生态的生产和生活场所,而间歇灌溉作为一种新的田间节水灌溉技术,对劳动力素质要求不高、操作简单,农户愿意在村规民约的倡导下实施间歇灌溉。但村规民约未能显著促进农户其他绿色生产行为,可能的原因在于:村规民约作为一种非正式制度,更多地是起到价值导向作用,很难对水稻种植过程中实际施肥、施药行为产生较强的约束力,因而农户会根据不同绿色生产技术的具体实施情况(如劳动力投入、农资购置成本等),有选择性地采纳;另外,绿肥种植和病虫害防治技术对劳动力和资本投入具有较高要求,种养技术掌握不到位将会面临风险损失,而村规民约所提供的价值导向,无法抵消农户对成本、风险增加的担忧,因此对推动农户采纳稻田养殖技术的作用不明显。

2.2.1.2 项目示范对农户开展间歇灌溉有正向影响 回归系数为0.360,在5%的水平上显著。若政府设立了与绿色生产技术相关的农业项目政策与指导,那么当地农户选择间歇灌溉技术的可能性就大。原因可能是在政府组织绿色农业、水稻绿色生产等技术指导与知识讲座之后,农户对间歇灌溉的技术要领和实际操作方法会有更清晰的认知,可以产生有效的示范带动作用,无论是出于自身能力还是农产品质量考虑,他们会更倾向于采纳间歇灌溉以达到节水效果,同时增加农业生产收益。但是,项目示范对农户开展病虫害防治有负向影响,且在5%的水平上显著。原因可能是,与间歇灌溉技术相比,生物农药或物理防治涉及多种工序和环节,每一环节所需的人力、物力较多,而且生物农药对温度、湿度、太阳光和雨水等气候因素有严格要求,在很大程度上限制了广西壮族自治区农户对该技术的广泛采纳。另外,项目示范未能显著促进农户采纳绿肥种植,原因可能在于:绿肥种植仅涉及水稻种植过程中的某一特定环节,即使政府设立了示范项目和技术指导,农户在实际绿肥种植过程中要及时在不同季节实施补开环沟、中心沟、分厢沟等难度较大的操作,政府示范指导的时效性和后续指导缺失导致其对绿肥种植行为的推动作用不明显。

2.2.2 环境素养对农户绿色生产行为的影响

2.2.2.1 环境认知对农户间歇灌溉、绿肥种植行为均有正向影响 回归系数分别为0.122、0.140,在10%和5%的水平上显著。若农户对当前气候变化以及当地水质、土质的认知水平越高,其采纳间歇灌溉和绿肥种植技术的可能性越大。究其原因,环境认知水平高的农户,其风险防范和应对意识往往较强,有助于农户判别气候风险,提高实施多样化适应性行为的主动性,积极采纳绿色生产技术也是其中之一。实际上,为了缓解气候变化的压力,农户的生产要素投入通常会发生改变,如调整灌溉或排水、调整种植结构、尝试新技术和改善农田周边生态环境等。因此,环境认知水平较高的农户往往倾向于采纳绿肥种植、间歇灌溉等绿色生产技术,一方面有助于应对极端天气给农业带来风险和损失,更好地保障水稻生产收益,另一方面也能够减少农业源温室气体排放,缓解气候变化。

2.2.2.2 环境情感对农户间歇灌溉和病虫害防治行为产生正向影响 回归系数分别为0.152和0.155,均在5%水平上显著。若农户的环境保护意识较强,其采纳间歇灌溉和病虫害防治技术的概率越高。这可能是因为环境情感深厚的农户对人类与自然、农业间的关系认识较为深刻,倾向于保护赖以生存的土地、水源,他们会通过间歇灌溉节水节能,降低过度灌溉导致的土地盐碱化,同时,为了避免雨水冲刷化学肥料对土壤和水体造成侵蚀和污染,环境情感较高的农户会尽量减少农业生产过程中化学肥料的施用量,愿意付出更多的时间、精力和金钱采用生物农药、物理防治等技术进行绿色生产,以改善土壤、水质,自觉减少农业生产对环境的污染。

2.2.2.3 环境责任感对农户实施病虫害防治技术有显著的正向影响 回归系数为0.222,在1%的水平上显著。若农户有较强的环境保护责任感,越倾向于采纳病虫害防治技术。原因可能是个体的环境责任感对个体行为有内在约束作用,环境责任感较高的农户在农业生产过程中会注意自身行为对周围环境的影响,并努力减少农业污染。生物防治与物理防治抑制蟲害的持续性较强,不仅能够减少化学物质对土壤和环境的负面影响,还能有效降低农药残留,兼具环保性和安全性。因此,无论是出于自身施药安全还是农产品质量考虑,他们会更倾向于采纳病虫害防治技术来减少病虫害。

2.2.3 控制变量对农户绿色生产行为的影响 在个体特征方面,女性较男性更愿意采纳绿色生产技术,年长的女性农户更倾向于绿肥种植,而年轻的女性农户更愿意采纳绿色环保的病虫害防治技术;与汉族相比,少数民族农户不太愿意采用间歇灌溉技术,更依赖于漫灌种植模式。在家庭经营特征方面,家庭收入较高的农户更愿意尝试绿色生产技术;农机成本对病虫害防治和绿肥种植有负向影响;有雇工能力的农户更愿意实施稻田间歇灌溉和病虫害防治。此外,土地流转对农户采纳间歇灌溉和病虫害防治技术有负向影响,与预期不符。可能原因是部分农户通过土地流转成为种植大户,但由于种植面积较大,间歇灌溉、生物农药或物理防治的资金和劳动力投入相对较高,他们可能因有所顾虑而不愿轻易尝试。

2.3 农户绿色生产行为影响因素的层级结构

根据表3中模型Ⅲ的回归结果,选取8个具有显著性影响的解释变量(剔除了农户个体特征变量),构建ISM分析农户绿色生产技术联合采纳行为(即同时采纳2种或3种绿色生产技术)。按照公式(3),S0表示农户绿色生产技术联合采纳行为,S1表示村规民约,S2表示项目示范,S3表示环境认知,S4表示环境情感,S5表示环境责任感,S6表示农机成本,S7表示土地流转,S8表示家庭收入,并根据逻辑矩阵得出邻接矩阵R。同时,基于公式(5)运用Matlab 7.0软件计算出这些影响因素之间ISM排序后的可达矩阵N。

层级关系结构见图2,影响农户绿色生产技术联合采纳行为的影响因素可划分为表层直接因素、中层间接因素和深层根源因素。表层直接因素为环境责任感和家庭收入,表明农户的环境责任感越强,越愿意采纳绿色生产技术,对采纳绿色技术有较强的内生动力;同时,农户生产行为选择以自身经济承受能力为前提,家庭收入较高的农户能够为技术采纳提供资金支持,进而农户绿色生产技术联合采纳的可能性越高。中层间接因素为项目示范、环境认知和农机成本。通常情况下农户对于绿色生产的认知主要有2个来源:一是来源于自身耕种经验;二是来源于外界提供的信息。政府设立绿色生产技术相关的示范项目,能够帮助农户熟知和掌握实际操作步骤,其采纳意愿会显著增强;环境认知水平高的农户自身有较强的环境感知能力,越倾向于采纳绿色技术以减少农业生产对耕地土壤、水体等周边环境的污染;农户决定是否采纳某项技术前会衡量成本和收益,若一项技术能够降低投入成本,有助于增加收益,则农户更加愿意采用该技术。深层根源因素为村规民约、环境情感和土地流转,正如计划行为理论所指出的,态度、主观规范以及知觉行为控制会影响个体意愿进而决定行为。制度规范对农户施加社会压力,对农户生产行为有较大的约束力,凭借强制力推动农户实施绿色生产;对周围生态环境有较深的情感和保护环境意识强烈的农户对生态保护持积极态度,更倾向于绿色生产;土地流转后生产规模一般较大,采用绿色生产技术既有利于改善农产品质量,也有助于提高劳动生产率、降低边际生产成本,从而获得规模效益。

上述因素间的关系可简单概括为3条路径:(1)制定村规民约→提供绿色生产项目示范→增强农户环境责任感→农户绿色生产技术联合采纳行为。该路径体现了制度因素从根源上影响政策指导、农户保护环境责任感,从而决定农户的绿色生

产行为。(2)重视培养农户环境情感→提高农户环境认知水平→增强农户环境责任感→农户绿色生产技术联合采纳行为。该路径包含了环境素养层面的3个要素,环境情感是环境认知的重要基础,环境认知进一步决定环境责任感,而农户的环境责任感直接影响其绿色生产技术联合采纳行为。(3)规范土地流转→降低农机成本→增加家庭收入→农户绿色生产技术联合采纳行为。该路径体现了经济因素仍是决定农户绿色生产采纳行为的重要因素。农户作为理性经济人,对生产成本和农业收入极其重视,追求收益最大化是农户的重要目标。前2条路径刻画了本研究重点考察的制度因素和环境素养对农户绿色生产行为起到的关键性作用,第3条路径则说明经济因素仍是农户生产行为决策过程中不容忽视的重要考量。

3 建议

3.1 健全环保村规民约,增强项目示范作用

研究结果表明,村规民约、项目示范等制度因素对农户绿色生产行为产生显著正向影响。因此应鼓励各村委会和村民小组健全生态环保村规民约,倡导间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治等绿色生产方式,将农田生态环境保护责任纳入村规民约;在村委会、文化广场等多处宣传栏内张贴《生态环保村规民约》纲要,发放村规民约手册,组织村民小组阅读学习、相互督促,充分发挥村规民约的价值导向作用;加大生态农业、绿色农业政策宣传的投入和力度,进一步完善项目示范建设,降低农户采纳绿色技术的成本,提高农户采纳绿色技术收益。

3.2 强化技术培训指导,提升农户环境素养

培训指导、环境认知等能够有效促进农户绿色生产行为,针对此结论,可通过微信公众号、短视频、手机App等新媒体平台,开展生物农药施用、病虫害物理防治等方面的知识讲座、技能培训,拓宽农户获取绿色生产信息的渠道;与农业类科研院所展开技术合作,定期组织田间技术指导或示范田观摩学习,增强农户从事生态农业的信心;构建农村环境教育体系,向农户普及生态环保、绿色生产等基本知识,提升其对气候、水质等周边生态环境的认知水平,培养农户对生态环境的深厚情感,不断强化农户环境保护的责任感,使农户环境素养实现质的提升。

3.3 规范土地流转市场,加强服务体系建设

土地流转是农户决定是否采纳绿色技术的深层次因素之一,因此建立和完善农村土地流转市场对激发农户参与绿色生产积极性具有深刻意义。当地政府应加快建立流转前指导、流转中管理、流转后服务一整套工作体系,做好相关政策的宣传工作;制定土地流转法律法规体系,规范流转合同签订等各种手续流程,实现土地流转制度化、规范化;充分利用互联网技术及时公开和完善土地信息,建立科学合理的管理方式,发挥网络的监督功能,减少信息不对称和交易成本,保护农户合法权益,推动土地流转市场化,增强农户土地流转积极性。

3.4 实施多元扶持政策,激活绿色生产动力

在健全制度体系、提升环境素养的同时,地方政府或相关部门还可以考虑实施多元扶持政策。(1)落实高标准农田建设补助,推动间歇灌溉、绿肥种植相关基础设施建设,为农户采纳绿色生产技术创造现实条件;(2)制定科学合理的生态补贴标准,因地制宜地推行绿肥种植、生物农药示范补贴试点,降低农户绿色生产成本,巩固强农惠农富农政策;(3)探索龙头企业+农户+示范区(基地)模式,发展以绿色生产技术为支撑的订单农业,激发农户参与绿色生产的积极性,激活乡村生态振兴的内生动力。

4 讨论与结论

目前广西壮族自治区农户对绿色生产技术的采纳率普遍不高,样本农户对间歇灌溉、绿肥种植、病虫害防治的采纳率分别为59.11%、29.80%、27.34%。研究结果表明,制度因素以及环境素养对农户某一种或多种绿色生产行为存在显著正向影响。其中,村规民约能够对农户绿色生产行为产生积极影响,这与相关研究结果基本一致,但研究对象、研究侧重点等有所不同:相关研究对象为湖北省规模养猪户养殖污染物资源化行为意向,并未对农户实际行为进行探讨[12];相关研究以湖北省农户少免耕、秸秆还田行为为例,侧重考察非正式制度和正式制度对农户绿色生产行为的影响差异[18]。项目示范对农户绿色生产行为具有明显的促进作用,与相关研究的观点一致,不同之处在于相关研究仅讨论了农户秸秆机械化持续还田这一种绿色生产行为,尚未考虑在农业生产过程中农户对多种绿色生產技术联合采纳的情况[14]。与此同时,农户环境认知、环境情感、环境责任感等环境素养对其绿色生产行为均存在积极影响,与相关研究结论基本一致,不同的是相关研究将社会规范包含在环境素养范围内;侧重考察价值认知对稻农有机肥施用行为的影响,二者均未考虑制度因素的共同作用[9,16]。理论上,认知是行为的基础,制度是行为的保障,提升农户环境认知水平和环境素养有助于其采纳绿色生产技术,但同时仍须提供相应的制度体系(如环保村规民约、农业绿色生产项目示范、技术指导政策等),进一步增强农户参与积极性。

在此基础上,本研究构建了解释结构模型深度挖掘各影响因素之间的层级结构,识别了制度因素、环境素养对农户绿色生产技术联合采纳行为的关键性作用,同时也揭示了土地流转、成本收入在农户行为决策过程中不容忽视的根本性作用,这对农户生产行为展开了更为细致、客观的解读和阐述,拓宽与深化了农户绿色生产行为领域的相关研究,进一步丰富了农户行为理论。

参考文献:

[1]Huang J K,Yang G L.Understanding recent challenges and new food policy in China[J]. Global Food Security,2017,12:119-126.

[2]劉 洋,熊学萍,刘海清,等. 农户绿色防控技术采纳意愿及其影响因素研究——基于湖南省长沙市348个农户的调查数据[J]. 中国农业大学学报,2015,20(4):263-271.

[3]黄炎忠,罗小锋,李容容,等. 农户认知、外部环境与绿色农业生产意愿——基于湖北省632个农户调研数据[J]. 长江流域资源与环境,2018,27(3):680-687.

[4]杨志海.老龄化、社会网络与农户绿色生产技术采纳行为——来自长江流域六省农户数据的验证[J]. 中国农村观察,2018(4):44-58.

[5]徐 胜,齐振宏,黄炜虹,等. 公共农技推广对农户施药行为的影响——基于PSM模型的实证研究[J]. 江苏农业科学,2021,49(2):229-236.

[6]尚 燕,颜廷武,江 鑫,等. 绿色化生产技术采纳:家庭经济水平能唤醒农户生态自觉性吗?[J]. 生态与农村环境学报,2018,34(11):988-996.

[7]向平安,林芍君,林智芬,等. 农户有机生产行为意向影响因素与调控措施研究述评[J]. 生态经济,2021,37(3):112-118.

[8]葛廷进,朱海东,丁 宇.交易不确定性对农户参与农民合作社意愿的影响——基于新疆生产建设兵团第五师E团制种玉米种植农户的调研[J]. 江苏农业科学,2021,49(6):243-248.

[9]杨钰蓉,何玉成,闫桂权.不同激励方式对农户绿色生产行为的影响——以生物农药施用为例[J]. 世界农业,2021(4):53-64.

[10]赵会杰,于法稳. 农户参与农业废弃物资源化利用的意愿及其影响因素分析——基于黑、鲁、豫、川4省684户农户的调查数据[J]. 生态经济,2021,37(1):193-200.

[11]赵肖柯,周 波.种稻大户对农业新技术认知的影响因素分析——基于江西省1077户农户的调查[J]. 中国农村观察,2012(4):29-36,93.

[12]石志恒,崔 民,张衡.基于扩展计划行为理论的农户绿色生产意愿研究[J]. 干旱区资源与环境,2020,34(3):40-48.

[13]刘美玲,王桂霞.资本禀赋、价值认知对稻农有机肥施用行为的影响研究——基于东北水稻种植区486份稻农调查数据[J]. 世界农业,2021(4):91-100.

[14]陈卫平.乡村振兴战略背景下农户生产绿色转型的制度约束与政策建议——基于47位常规生产农户的深度访谈[J]. 探索,2018(3):136-145.

[15]郭利京,林云志,周正圆.村规民约何以规范农户亲环境行为?[J]. 干旱区资源与环境,2020,34(7):68-74.

[16]夏佳奇,何 可,张俊飚.环境规制与村规民约对农户绿色生产意愿的影响——以规模养猪户养殖废弃物资源化利用为例[J]. 中国生态农业学报,2019,27(12):1925-1936.

[17]周家明,刘祖云.村规民约的内在作用机制研究——基于要素-作用机制的分析框架[J]. 农业经济问题,2014,35(4):21-27,110.

[18]盖 豪,颜廷武,张俊飚.感知价值、政府规制与农户秸秆机械化持续还田行为——基于冀、皖、鄂三省1288份农户调查数据的实证分析[J]. 中国农村经济,2020(8):106-123.

[19]Erdogan M.The effect of summer environmental education program (SEEP) on elementary school students environmental literacy[J]. International Journal of Environmental and Science Education,2015,10(2):165-181.

[20]郭清卉,李世平,南 灵.环境素养视角下的农户亲环境行为[J]. 资源科学,2020,42(5):856-869.

[21]刘妙品,南 灵,李晓庆,等. 环境素养对农户农田生态保护行为的影响研究:基于陕、晋、甘、皖、苏五省1023份农户调查数据[J]. 干旱区资源与环境,2019,33(2):53-59.

[22]李芬妮,张俊飚,何 可.非正式制度、环境规制对农户绿色生产行为的影响:基于湖北1105份农户调查数据[J]. 资源科学,2019,41(7):1227-1239.

[23]Meyer J W,Rowan B.Institutionalized organizations:formal structure as myth and ceremony[J]. American Journal of Sociology,1977,83(2):340-363.

[24]薛伟贤,刘 静.环境规制及其在中国的评估[J]. 中国人口·资源与环境,2010,20(9):70-77.

[25]Roth C E.Environmental literacy:its roots,evolution and directions in the 1990s[M]. Washington DC:ERIC Clearinghouse for Science,Mathematics and Environmental Education,1992.

[26]葛继红,徐慧君,杨 森,等. 基于Logit-ISM模型的污染企业周边农户环保支付意愿发生机制分析——以苏皖两省为例[J]. 中国农村观察,2017(2):93-106.

[27]吴雪莲,张俊飚,丰军辉.农户绿色农业技术认知影响因素及其层级结构分解——基于Probit-ISM模型[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2017(5):36-45,145.