基于学科能力培养的情境问题精准设置分析

卞志荣 顾建元

(1.江苏省天一中学,江苏 无锡 214101;2.苏州工业园区教师发展中心,江苏 苏州 215021)

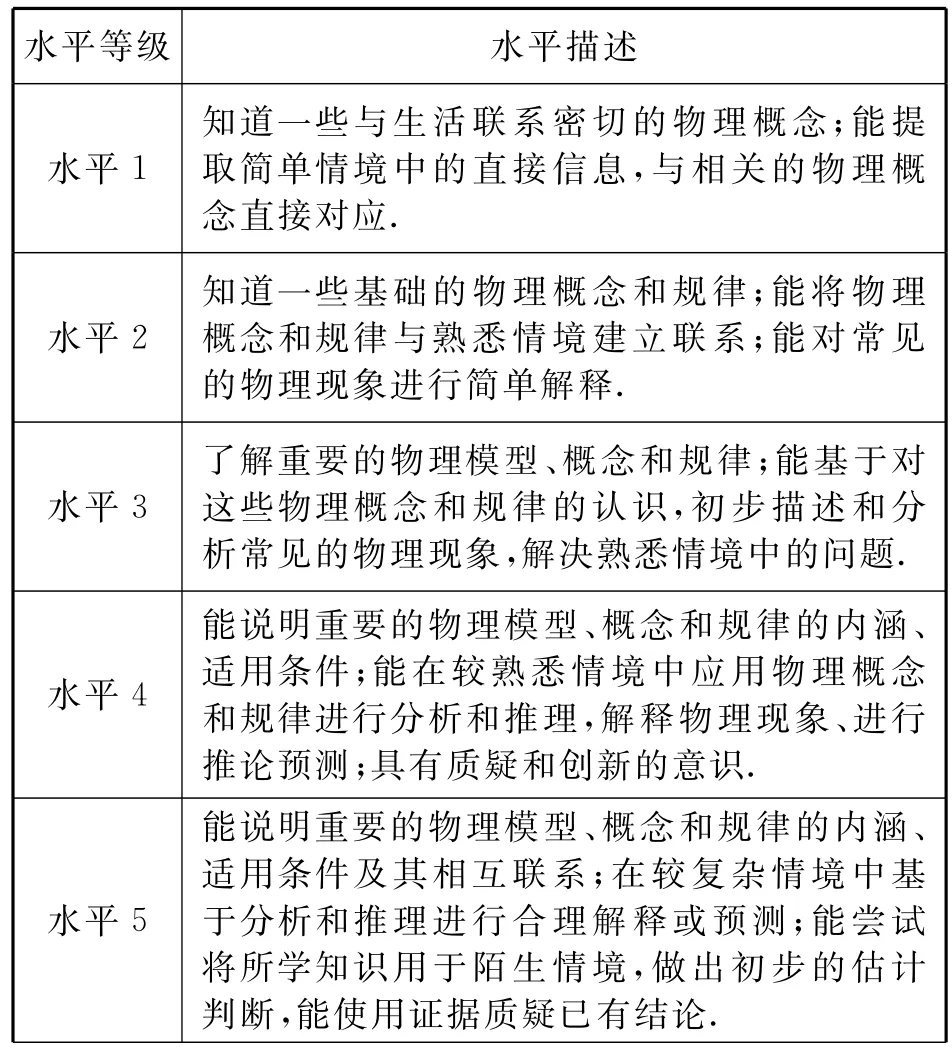

林崇德先生指出:学科能力是教师和学生通过教学活动使得学科知识概化的能力,是学科教育与智力发展的结晶.学科能力是学生通过物理学习内化的一种心理特质,此心理特质决定了学生面对物理问题时的行为表现.它是在长期的教学活动中累积而成.所以教学中精心设置新的情境问题有利于学生学科能力的提升.要充分发挥情境问题的学科能力培养功能,必须了解物理学科能力的具体等级指标,情境问题的设置才会有的放矢.北京师范大学郭玉英教授将物理学科能力表现的水平等级划分如表1.

表1

续表

郭教授还指出:物理学科能力的7个表现水平,初步描述学生物理学科能力的进阶脉络.同时研究还发现,能达到较高水平(水平6、水平7)的学生较少,即建立概念、规律的关联,形成整合的物理观念、根据问题情境建构模型等能力要求在当下仍对物理教与学提出了挑战.

1 利用原始情境问题培养学生理解推理能力

理解能力是指学生顺利进行物理知识的输入、存储,加工、关联,以及系统化等活动的能力.具体表现为能否完成回忆和提取、辨识和确认、概括和关联、说明和论证等物理学习理解活动.要学好物理,重在理解.没有理解能力,其它方面的能力如推理能力、分析综合能力等也就失去了依据.

1.1 用原始物理问题创设情境,检验理解能力

原始问题是自然界及社会生活、生产中未被加工的典型现象.它具有客观真实性、生态性、隐蔽性和迁移性、开放性的特点.用它创设情境问题能很好地甄别学生对概念、规律的理解能力.

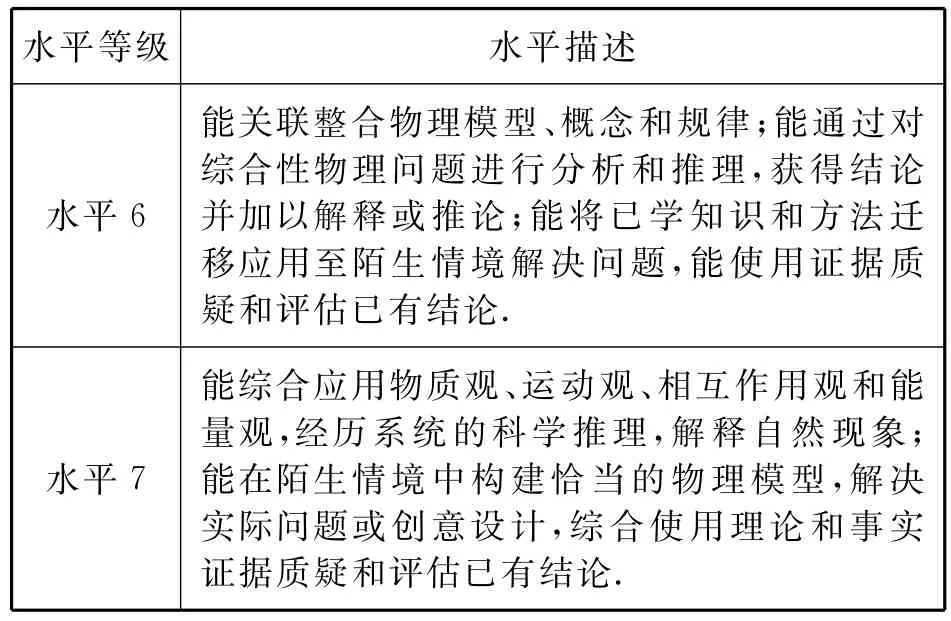

原始问题:如图1所示,演员正在进行杂技表演.由图可估算出他将一只鸡蛋抛出的过程中对鸡蛋所做的功最接近于多少焦?

图1

设置分析:本题选自2011年江苏省高考第4题.要求学生能在熟悉情境中知道生活常识:一只鸡蛋质量约为50g,成人的身高约为1.70m,这属于学科能力水平等级1;能根据人的身高和图片估算出抛出后鸡蛋运动的最大高度,这对应学科能力水平等级2;能建立抛出鸡蛋的运动是竖直上抛运动模型,且忽略最高点的水平速度进而估算出鸡蛋被抛出的初速度,再用动能定理求出人对鸡蛋所做的功,应该对应学科能力水平等级4.

1.2 精选跨学科情境问题,提升逻辑推理能力

知识是相互联系的,现实问题往往涉及多学科融合.选准切入点,采用跨学科知识来设计问题场景,让学生通过联想、类比、分析等手段对问题展开研究,发现隐含其中的物理规律,促使学生更有效地构建认知,提升推理能力.

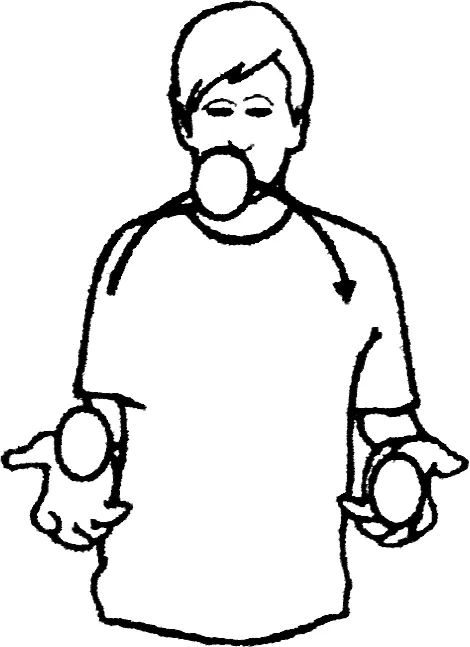

情境问题:假设在NaCl蒸气中存在由钠离子Na+和氯离子Cl-靠静电相互作用构成的单个NaCl分子.若取Na+与Cl-相距无限远时其电势能为0,一个NaCl分子的电势能为-6.1eV.已知使一个中性钠原子Na最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子Na+所需的能量(电离能)为5.1eV,使一个中性氯原子Cl结合一个电子形成氯离子Cl-所放出的能量(亲和能)为3.8eV.由此可算出,在将一个NaCl分子分解成彼此远离的中性钠原子Na和中性氯原子Cl的过程中,外界供给的总能量等于多少电子伏?

设置分析:本题选自2000年全国高考物理第13题,创设了一个化学情境来考查电势能和能量转换与守恒定律.对考生的理解能力要求比较高,达到了学科能力的5-6级,特别是对这句话“若取Na+与Cl-相距无限远时其电势能为0,一个NaCl分子的电势能为-6.1eV.”的理解至关重要.如果审题习惯和理解能力稍差的学生不仅费时,就连读完题目还弄不清所表达的要点,导致随意用题中几个已知数拼凑,很难得到正确结论.该题需要学生阅读后理解语意,做出以下推理过程:

过程1:Na→Na+-5.1eV

过程2:Cl→Cl-+3.8eV

过程3:Na++Cl-→NaCl+6.1eV

通过逆向思维得到

通过聚合思维将上述3式相加可得到

所以总的需要吸收4.8eV的能量.

2 利用生活化情境问题培养学生应用实践能力

应用实践能力是指学生应用物理学科核心知识和科学思维,分析和解释物理现象、解决实际问题的能力.具体表现为学生能否完成分析和解释与物理有关的实际情境问题、进行预测与推论、选择并设计问题解决方案等应用实践活动.

生活类情境问题比较接近学生生活实际,有经历过,或看到过,具有亲切感,能够引起他们探究解决问题的兴趣,但真正静心思考又似乎说不清,道不明其中蕴含的物理道理.教学中利用这样的情境问题更有利于增强学生实践意识,培养实践能力.

2.1 设置情境问题训练分析能力

生活中的情境问题往往比较复杂,通常含有多个约束条件,而且隐而不显、含而不露.尤其是生疏的问题,需要通过剥丝抽茧找出它们之间的本质关系和发展规律,最后通过一定线索在思维中将客观对象的各个组成部分重新结合为一个有机整体进行决策,找出恰当的解决问题的思路及方法,揭示事物的属性和本质.

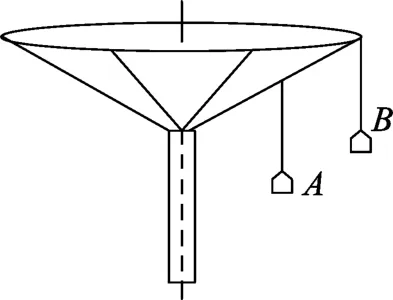

情境问题:如图2所示,旋转秋千装置中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上.不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是

图2

(A)A的速度比B的大.

(B)A与B的向心加速度大小相等.

(C)悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等.

(D)悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小.

设置分析:本题选自2013年江苏高考物理第2题.试题把高中物理核心概念和规律如角速度、向心力、受力分析、匀速圆周运动的受力特点、牛顿第二定律等放到学生玩过的熟悉的游乐项目情境中进行考查,避免了学生死记硬背,有效考查学生用所学知识解决实际问题的能力.试题虽然不难,但从那年应试的学生了解到解决此问题不怎么顺手,事实上后来高考试卷分析得到此题得分率并不高.说明学生在新的情境中的应用知识和分析问题的能力尚显不足.绝大部分学生能直接从情境中提取信息:A、B均做匀速圆周运动,所以角速度相等,对应学科能力水平等级1;能联系角速度和线速度、向心加速度关系正确判断(A)、(B)选项错误,对应学科能力水平等级2;能正确进行受力分析,知道绳的拉力和重力的合力水平指向转轴,判断出(C)选项错误,(D)选项正确,对应学科能力水平等级3.

2.2 设置情境问题强化思维习惯和科学态度

思维习惯是衡量思维品质高低的指标,思维品质的优劣制约学科能力的提升.物理思维也遵循逻辑循序,体现有序性.学生对于物理问题进行分析的时候就伴随着一个思维的过程,整个过程主要按照“物理情境、物理模型、数学推算、物理结论”的程序逐一进行.加强学生思维习惯养成培养对学生科学素养的形成具有关键性的意义.

情境问题:高空坠物极易对行人造成伤害.若一个50g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的撞击时间约为2ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为

设置分析:本题选自2018年全国高考物理Ⅱ卷第15题.命题背景是当年小区居民从楼上抛掷物品致他人人身或财产损害的现象时有发生,成为影响居民生活的一个不和谐因素,致使许多小区加装了高空抛物摄像头.这种以社会生活热点设置情境问题,也是高考命题的趋势之一.那么,“小小鸡蛋的威力”到底有多大,要得到正确结论,还必须具备良好的思维习惯和过程.

首先要具备生活常识即每层楼的高度大约为3m,然后要能进行科学近似,忽略空气阻力,建立自由落体模型.在此基础上,明确研究过程1:鸡蛋在空中下落,遵循机械能守恒定律,则,解得鸡蛋刚落地时速度40(m/s);研究过程2:鸡蛋与地面的碰撞,要有良好的受力分析的习惯,否则极易丢掉鸡蛋的重力而导致错误.由于鸡蛋与地面的作用是变力作用,对这种碰撞类问题应该想到动量定理,并且使用动量定理解题时必须规定正方向,若设向上为正,则有(FN-mg)t=0-mv,解得FN≈103N.问题虽然不难,学科能力水平等级大约在2-3级,但却很好地考查了学生的物理基本素养,同时又对学生进行了安全意识和社会责任感教育.

2.3 设置情境问题提高综合应用能力

设置综合性的情境问题,让学生自主进行具体分析,弄清所给问题的物理情境、物理状态和物理过程,把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,这是具有优秀分析能力的体现.再找出这若干问题之间的联系,灵活应用物理知识和方法综合解决真实情境问题这是综合能力的体现.学以致用,拓展学生思维深度和广度,对培养学生学科能力大有裨益.

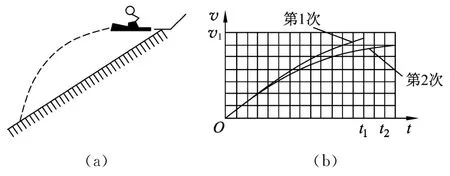

情境问题:如图3(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离.某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其vt图像如图3(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻.则

(A)第2次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第1次的小.

(B)第2次滑翔过程中在水平方向上的位移比第1次的大.

(C)第2次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第1次的大.

(D)竖直方向速度大小为v1时,第2次滑翔在竖直方向上所受阻力比第1次的大.

图3

设置分析:本题选自2019年全国Ⅱ卷第19题.图3(a)成了一部分学生的干扰因素,误把它当作常见题型:平抛运动与斜面结合的理想模型.事实上若能充分挖掘题中隐含条件和信息“运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离”和图3(b)vt图像斜率变化,就能得知比赛中运动员受到空气阻力,平抛运动规律不再适用,但仍可用“运动的合成与分解”的本质方法进行分析突破.此题综合性较强,学科能力水平等级应该达到了4级要求.

近几年来,各地高考以运动时受到空气阻力不可忽略的真实情境立意命题非常常见,比如2014年的全国Ⅱ卷的极限运动员跳伞;2016年小球随表面积的阻力变化引起的加速度比较;2018年北京卷从轨迹方程和记录的两组数据,推断运动员起跳后空中飞行到最高点时的水平距离等.以存在空气阻力的真实情境命题,增添了趣味性、新颖性和考查功能.

3 利用高科技情境问题培养学生迁移创新能力

迁移创新能力是学生更高层次的物理能力表现.它是指学生利用物理核心知识和科学方法解决陌生和不确定性问题以及探寻新知识和新方法的能力.其包含旧知识与新情境的链接能力、对新情境的感知、对新问题的认知和解决能力.知识迁移能力是创造性人才必须具备的基本能力,也是在物理学习中从学会走向会学的重要一环.高中物理与STSE联系及其紧密,若能在教学时有意识利用科技问题创设情境,不仅能很好地考查学生的分析问题、解决问题能力,还能促进学生的社会责任和价值观的形成,让科技创新的火种播种在学生的心坎里.

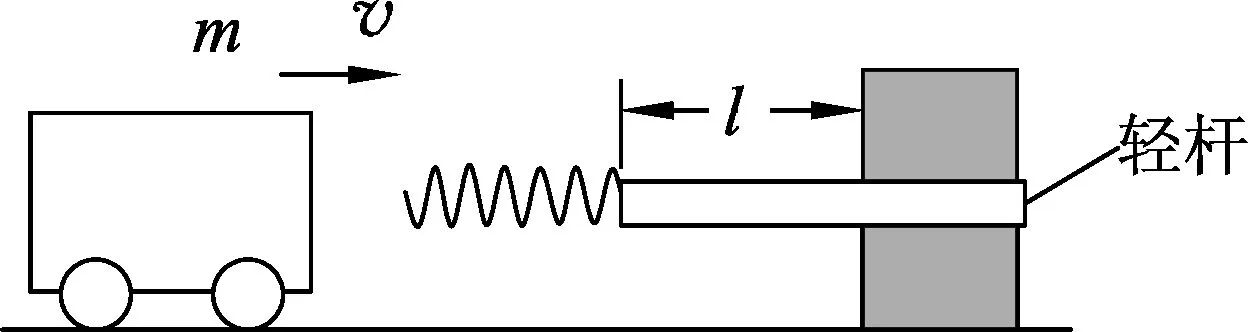

情境问题:某缓冲装置的理想模型如图4所示,劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f.轻杆向右移动不超过l时,装置可安全工作.一质量为m的小车若以速度v0撞击弹簧,将导致轻杆向右移动轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且不计小车与地面的摩擦.

图4

(1)若弹簧的劲度系数为k,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x;

(2)求为使装置安全工作,允许该小车撞击的最大速度vm;

(3)讨论在装置安全工作时,该小车弹回速度v′和撞击速度v的关系.

设置分析:本题选自2012年江苏高考压轴题.这类问题学生往往没有感性认识,需要耐心读懂题目,能根据题中提供的信息进行提取加工,理解其工作原理,弄清每个过程中蕴含的物理知识,挖掘隐含条件,建立合理建模,然后才能选择正确方法和规律进行合理的推断、论证求解.由于此类问题情境真实,开放性大,探究性强,能较好地考查、训练学生的迁移创新能力.

此题对中学生来说属于难题,学科能力水平达到了6-7级的高要求.它把中学阶段及其重要而又困难的两种模型:轻弹簧与轻杆结合在一起,加大了问题的情境难度,再加上平时教学中不大提及的表述“劲度系数足够大”又成了审题的干扰因素,学生首次见到这样的装置就被吓懵了.学生不仅需要具有良好的心理素质,还需要具备透过现象看本质的敏捷思维,抓住轻质模型“质量为零,所受合力必为0”的本质,找到临界条件,才有可能继续走下去,逐步分析得到解决.

4 结语

在高中物理教学中设置有效的情境问题,既是提高教学质量的有效手段,也是培养学生物理学科能力的必要条件.如何发挥情境问题在素养和能力培养上效益最大化,必须将情境问题有机地融合到教学各环节,根据不同的教学要素,设置个性化的物理问题,不断提高情境问题的趣味性、多样性和有效性,精准把握学生思维的低锚点和需要进阶的高锚点,精心设置情境问题,高效利用情境问题,最好做到问题与学科能力点对点的精准教学,才能构建基于学科能力培养的高效课堂.