户外音乐节与都市新民俗建构

——以上海辰山草地广播音乐节为例

关 旭

(上海旅游高等专科学校 上海 201418)

“民俗,即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。”民俗与人们的日常生活密切相关,也必然随着人们生活方式的变化而演进。因此,民俗不仅具有传统性和传承性,还处于演化和流变之中。我国改革开放以来,人们的生活方式和思想观念发生了巨大改变,“新民俗就是在新的历史社会条件下出现的新的民俗形态。”尤其是在城市中,新旧文化的更迭、交融每天都在发生,城市文化的流变影响着城市居民在日常生活中的行为方式和思想观念,这些隐性的变化通过都市新民俗呈现出来。都市新民俗的产生有着深厚的历史、文化和时代原因,随着信息传播速度的快速提升,民俗事象的确立时间大为缩短,使我们能够观察到都市新民俗的形成过程,在此基础上解读都市新民俗的文化建构,对于城市倡导健康新民俗、增强文化软实力有重要现实意义。

上海是我国近代最早产生市民阶层的城市,是都市民俗研究的典型样本。由于上海的城市发展日新月异,新民俗现象在上海的表现更为突出。2010 年以来,我国的户外音乐节呈井喷之势,在各大城市迅速成为一种时尚,部分音乐节持续在固定的时间、地点举办,经过多年坚持逐渐具备了民俗特征,成为都市新民俗,上海辰山草地广播音乐节(下文简称辰山音乐节)就是典型代表。辰山音乐节是目前国内规模最大的户外古典音乐节,与其他户外流行音乐节不同,古典音乐作为舶来品在上海生根发芽,成为上海居民生活文化的一部分,体现了上海都市民俗的传承性与融合性,这使辰山音乐节具有丰富的文化意义与民俗内涵,是我国当代都市新民俗研究中不可多得的样本。本文试图探讨辰山音乐节作为都市新民俗的建构过程,说明都市新民俗适应现代生活方式,将当代人的需求与传统都市民俗因素相衔接,是都市文化传承与创新的共同结果。

一、辰山音乐节

(一)辰山音乐节的组织形式

辰山音乐节起源于上海广播电视台经典947 音乐频道的一个品牌节目——《星期广播音乐会》(简称星广会)。“星广会”是一个秉持古典音乐普及理念的广播节目,通过音乐会的现场直播,并以主持人讲解作品贯穿音乐会,帮助普通大众听懂古典音乐,在上海拥有广泛的听众基础。2012 年为了庆祝该节目播出30 周年,决定用一种特别的庆典方式让喜爱节目的听众和艺术家们欢聚一堂,以示纪念和庆祝。这种特别的方式就是户外古典音乐会,人们可以在自然环境下和轻松氛围里尽情欣赏和享受古典音乐。当时国内虽然出现了大量户外流行音乐会,但是户外古典音乐会还是首次。

演出场地的选择对于户外古典音乐会至关重要,辰山植物园因为拥有良好的自然环境和硬件条件,成为音乐会的举办地。第一次音乐会的反响极好,听众纷纷要求继续举办,上海市政府及松江区政府各级部门也认为该活动有良好的社会效益。于是在政府支持下,上海东方广播有限公司、艺术人文频道、上海辰山植物园、松江区商务和旅游委员会在2013、2014 年继续举办了两次户外古典音乐会。随着知名度的提升和参与者越来越多,在2015 年户外音乐会变为持续两天的辰山草地广播音乐节,由单体庆典活动演化为内容丰富的艺术节。目前,辰山音乐节是一个由媒体引领、政府支持、民众参与的艺术节庆活动。

(二)音乐节的活动内容

辰山音乐节于每年5 月的第二个周末在上海辰山植物园定期举行,其核心活动是每天傍晚在辰山植物园的绿色剧场举行户外交响音乐会,参与者可以在优美的自然环境中轻松惬意地欣赏音乐,是一种极为特殊的艺术体验。辰山音乐节持续两天,除了两场盛大的户外古典音乐会之外,还有踏青赏花、游艺娱乐、亲子、美食、集市、音乐巡游、小舞台音乐互动活动等。因此,辰山音乐节不仅是“星广会”听众和古典音乐爱好者的年度盛会,也是普通市民每年一次轻松接触高雅艺术的节日。

二、辰山音乐节的都市新民俗特征

作为都市新民俗,辰山音乐节具有易变性、消费性、公共娱乐性、审美性四大特征。

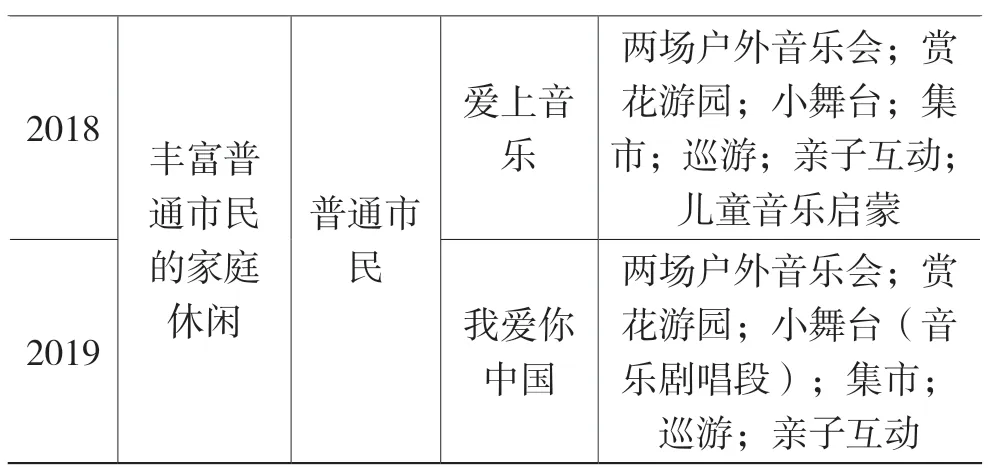

都市生活节奏快,新的选择不断出现,都市居民的生活方式一直在更新变化,都市民俗为适应居民需求的变化具有易变性的特征。一方面,辰山音乐节每年根据时代潮流选择音乐会主题和曲目,另一方面,辰山音乐节根据参与者的需求不断增加或改善其他活动内容(如表1)。由于辰山音乐节活动内容的与时俱进,其越来越惠及普通市民,参与人群不断扩大,经过8 年的沉淀,已经得到了上海市民的认可和欢迎。都市新民俗的易变性主要是由都市人的需求变化决定的,新民俗需要根据人们需求的变化改变自身的内容和形式,这是新民俗具有生命力的根本原因。

表1 辰山音乐节活动的易变性

资料来源:根据访谈资料和网络信息整理。

商业发达是城市与农村在经济上的最大差异,“城市的兴起既是商业繁荣的结果,又为商业的再发展创造了条件,商业与城市是难以分离的。”商业特性由此渗入到城市的各个角落,消费是城市居民生活方式的重要内容,消费性是都市民俗的典型特征。节日是消费的重要时机,“城市节日就是一个精神消费与物质消费的过程,而且两种消费往往纠结在一起。”都市传统节庆如上海的龙华庙会,商贸交流是其中重要的习俗活动。在辰山音乐节上,精神消费与物质消费同时发生。人们在音乐节上购买餐饮和纪念品属于物质消费,音乐节门票则属于精神消费,人们为音乐节付费是为了获得愉悦的体验。

公共性是都市节庆民俗的根本特性,城市的节日或节庆活动必然在城市公共空间举行,所有民俗活动都在市民的群体行为中发生。与传统民俗节日的时令和宗教特征不同,城市节庆活动是为了世俗的游戏娱乐,为城市居民提供精神释放的机会。公共娱乐性是都市节庆民俗的一大特征。都市新民俗的形成必须得到市民的认可,成为城市生活的一部分,而公共娱乐性是被认可的必要条件。辰山音乐节从单纯的音乐会到活动丰富的音乐节,就是公共娱乐性不断增强的过程,也是其能够沉淀为都市新民俗的重要原因。

辰山音乐节独特的民俗特征是审美性。这表现在两个方面,一是户外音乐节对演出场地的景观有较高要求,二是户外音乐节以艺术普及为目标。这两点与传统节庆完全不同,传统节庆活动一般在寺庙或有特殊意义的公共空间进行,重视空间的社会意义,而对景观并没有特殊要求;传统节庆的核心活动通常与宗教、祭祀或农事活动相关,即关乎信仰,而当代户外音乐节关乎艺术和审美。首先,户外音乐节要求所在空间具有景观性。例如辰山音乐节的主舞台以辰山植物园里面亚洲最大的展览温室为背景,傍晚华灯初上之时温室灯光打开,透过全透明的玻璃温室可以清晰地看到摇曳多姿的珍稀植物,加上舞台灯光呈现出独特而惊艳的景观。不仅舞台景观无可挑剔,辰山音乐节的观众席背景也很优美。观众席处于一片梯田式的山坡之上,夕阳西下时落日余晖恰好洒在这片山坡上,形成一道风景。音乐会的时间经历了傍晚到黑夜,观众的视觉从夕阳晚霞直到夜幕缓缓降临,能够充分感受到时间与光影的变化。户外音乐节追求音乐与景观的有机融合,体现了这一新民俗的审美特征。其次,艺术普及是户外音乐节的重要目的之一。突破剧场的传统演出环境,在户外空间能够让观众更加自如地欣赏音乐,提升大众对特定音乐的兴趣。辰山音乐节的理念之一就是普及古典音乐,除了景观和音乐会,音乐节上的其他所有活动也都有利于实现普及的目标,这也体现了户外音乐节较强的审美特征。

户外音乐节作为一种都市新民俗,既具有都市民俗的一般特征,如易变性、消费性和公共娱乐性,也有其作为新民俗的独特之处,即较强的审美特征。这与现代人的审美需求日渐强烈有密切关系。审美属于精神民俗,城市居民的审美观念和审美情趣一旦形成便具有一定的稳定性,在不同的时代通过不同形式的民俗活动表现出来。辰山音乐节虽然是近些年产生的都市新民俗,但是其中的民俗基因仍然有着鲜明的上海烙印。

三、辰山音乐节对上海都市民俗的继承

辰山音乐节有三个核心要素与上海市民的日常生活相关,分别是音乐会、广播音乐和赏花,而自上海形成市民社会以来,这三个要素就一直是上海市民生活的重要组成部分,这体现了辰山音乐节对上海都市民俗的继承。

首先,欣赏古典音乐是上海都市民俗的一大亮点,“星期音乐会”是上海历史最悠久的市民普及音乐会。在上世纪二三十年代,上海最早的交响乐团——工部局交响乐队每年都有冬季室内与夏季户外两季演出,夏季的露天音乐会收费不高,交响乐演出根据每张椅子位置的不同收取2 角至1 元不等,管弦乐演出免票。冬季室内演出推出了“星期音乐会”,是工部局交响乐队的中心工作,每星期日举行一次,从10 月开始到次年5 月结束,门票为5 角至2 元,当时华人听众约占全体听众的22%。此时,音乐会是上海“上等”人士享受“高尚”娱乐和青年学生欣赏“时尚”音乐的重要方式。但是在大城市中,上层社会的生活方式总是会很快传播,影响到整个市民社会,尤其是上海当时已经出现了中产阶级,这一阶层虽然算不上富贵,但是温饱无忧,他们开始接受西方的生活方式,追求时尚生活,于是音乐会开始成为上海普通居民文化生活中的重要内容。有人回忆说,在中学读书时,“受同学影响喜欢上了西洋音乐,经常去兰心大戏院看工部局乐队的演出,有时通过收音机听音乐”。还有位上海的老人家回忆说,当时“我和家里人经常一年之中要去六七次”。1944 年工部局乐队的夏季演出在法国公园(现复兴公园)举行,从7 月1 日开始到9 月3 日结束,采用一周双演的做法(周日的曲目,周一重复一场),共表演了20 场,此时,国人已经成为工部局交响乐队的主要听众。参加音乐会逐渐成为上海市民的一种休闲方式和文化习惯,欣赏古典音乐逐渐沉淀为上海都市民俗基因。

其次,广播音乐在很长一段时间里曾经是上海市民的重要生活内容。中国的无线广播于上世纪20 年代出现于上海,音乐是最早吸引听众收听广播的节目,中国第一座电台奥斯邦广播电台的首次播音,就是一台空中音乐晚会,内容有小提琴独奏、金门四重唱、萨克管独奏和舞曲。广播音乐是上海都市民俗中的一大特色。1949 年5 月上海电台创建时期就有《星期唱片音乐欣赏会》,后来改名《星期音乐会》,后来又扩展为《广播音乐会》,文革中该节目被关闭。1982 年《星期广播音乐会》节目开播,采用直播现场演出、介绍音乐知识和评析演员演唱的新颖音乐会形式。上世纪八九十年代,“星广会”是上海市民获取音乐享受的仅有的几个渠道之一,对上海市民产生了深远影响。1985 年《解放日报》刊登了一篇报道:“上海青工八小时以外在做什么?”报道说,听音乐是当时青工们的一大业余爱好,《星期广播音乐会》三年来的青年听众以千万计。当时,星期天收听“星广会”是很多上海人的生活习惯。1994 年“星广会”停播,但是人们的爱好和生活方式不会轻易消失。2004 年“星广会”复播以后,重新燃起了上海市民对欣赏古典音乐的渴求,到2012 年,“星广会”的现场观众累计突破百万。近几年,“星广会”的现场票常常一票难求,连站票都卖光。

最后,赏花是上海人的一项重要民俗。农历二月十二花朝节,人们在节日期间赏花踏青的习俗在宋朝就已十分流行。清朝时,上海逐渐出现群体性赏花活动,如春季赏桃花、夏季赏荷花、秋季赏菊花等,现在上海人的赏花民俗依然盛行。

音乐会、广播音乐和赏花都是上海长期存在的都市民俗,尽管期间因为历史条件有过断档,但是由于这些民俗符合上海市民的审美情趣都顽强地传承了下来。辰山音乐节之所以能够被上海市民接受成为都市新民俗,正是由于其继承了这些民俗基因,同时又结合时代需求对其进行了重构。

四、辰山音乐节对上海都市民俗的重构

新民俗是社会构建的产物。只有与民众生活紧密结合,被民众接受,在大众中传播开来的新的民俗事象才能成为新民俗。辰山音乐节成为都市新民俗,在于它不仅抓住了上海市民生活习惯中的传统要素,而且对传统要素进行了现代重构。这种重构主要表现在两方面:第一,将传统要素整合并以现代的形式表达,以满足当代人的需求;第二,利用现代媒体加速新民俗的扩布。

广播音乐、音乐会和赏花这三个都市民俗要素在上海的历史上虽然一直存在,但都是上海市民生活中的独立事项,辰山音乐节以户外音乐节这种节庆活动的现代形式,将这三个传统要素整合起来,强化了其家庭休闲和审美的功能,适应了当代城市居民生活方式和审美需求的变化。现代城市生活中,人们忙碌而孤独,越来越需要人际交流和情感表达的机会,音乐节的公共娱乐性,充分满足了当代人的交流需求。此外,现代人的物质生活极为丰富,人们的精神需求日益增长,物质消费已经无法满足现代人的需求,审美成为城市居民追求生活品质的表现,人们越来越追求美的东西。辰山音乐节把上海都市传统民俗中的审美活动整合在一起,户外音乐节的表现方式又增加了景观的审美,美的现代表现和传统内容结合在一起,形成了更完美的审美方式。这种对美的追求,通过辰山音乐节的形式不断强化,逐渐使音乐节成为一种审美仪式。“今早把票买好,心才定。已经问过两次:‘妈,今天辰山音乐节的票买了吗?’每年参加草地音乐节成了我们仨春天的固定仪式和大家共同的美好记忆,长大后她一定会记得吧!”经过8 年的积累,辰山音乐节逐渐成为上海市民春季的一项重要活动,欣赏一场户外古典音乐会正在成为上海市民的一种审美仪式,这与传统民俗中的以信仰为核心的仪式完全不同,是户外音乐节作为都市新民俗的鲜明特征。可见,都市新民俗并不是凭空产生的,它深深地扎根于都市生活,我们可以在都市新民俗中找到传统民俗基因,所谓“新”只是新时代下顺应人们新需求的新形式、新内容等等,这是民俗传承的自身要求,面对社会的快速变化,只有不断地整合新旧文化内容,民俗才能一代代传承下去。

除了内容上的重构,都市新民俗的“新”还体现在传播方式上。与传统习俗的传播方式不同,都市新民俗充分利用现代传媒手段,在短时间内实现了广泛传播,这大大缩短了新民俗的形成时间。辰山音乐节经过了8年即具备了新民俗的形态,除了其形式和内容符合上海市民的需求、易于被接受之外,电台广播的媒体传播也起到了极大的作用。辰山音乐节的传播并不是空洞的广告播报,而是互动性的。以2015 年的辰山音乐节为例,音乐节5 月份举办,但是在电台广播中的宣传从2014 年12月份就已经开始。2015年为配合音乐会第一场演出《黄河大合唱》的主题,947 频道特别策划了“唱黄河”的活动,通过手机微信,观众将自己唱的《黄河大合唱》的片段发给节目组,经节目组评委评选,选择了4 位观众在演出当天登台与合唱演员们一起唱《保卫黄河》。这个活动一共有20 万人参加,充分调动了大众的参与积极性,也扩大了音乐节的影响力。2015 年推广中的第二个互动活动是根据本次演出的特邀嘉宾设计的。2015 年第二场音乐会上,947 频道邀请了世界著名大提琴演奏家米沙·麦斯基,一方面由于国人对这个音乐家还不熟悉,需要帮助听众补习背景知识,另一方面也为了增加趣味性,947 频道专门在节目中介绍了麦斯基的各种轶事,例如麦斯基的大提琴是极为名贵的,麦斯基是一个时尚达人,有一头飘逸的银发,在音乐节开始之前,广播节目就已经塑造了麦斯基的时尚形象。互动活动则是听众通过回答问题可以获得与麦斯基一起乘车去辰山的机会,也就是近距离接触艺术家的机会。许多乐迷包括外地的观众都积极参与到活动中来。这些广播互动活动使辰山音乐节得以快速传播,也体现了都市新民俗与传统民俗的不同之处。

五、结语

辰山音乐节虽然目前只举办了8 届,但是由于其适应了上海市民休闲、审美和面对面交流的迫切需求,因而已经成为值得关注的都市新民俗。它的活动内容已逐渐定型,以户外古典音乐会为核心内容,配套踏青赏花、游艺娱乐、美食品尝以及音乐互动等活动。辰山音乐节具有易变性、公共娱乐性和消费性等都市民俗的一般特征,同时作为都市新民俗,审美性成为辰山音乐节的独特民俗特征。辰山音乐节的都市新民俗构建既有对上海传统都市民俗内容的继承也有重构。继承表现为吸纳了广播音乐、音乐会和赏花三个上海市内生活中的传统民俗习惯,同时对这三个要素进行整合,并赋予现代的音乐节形式,强化审美功能,借用现代媒体增强传播效果,从而实现了对传统的重构。

城市在不断地发展变化,城市居民的生活也随之改变,都市新民俗必然不断出现,新民俗是一种继承与创新,是城市文化与城市民俗发展呈现出的必然形式。都市新民俗建构关系到城市文化的发展方向和市民的精神面貌,需要挖掘都市传统民俗中的优良因素,避免陋俗的产生。审美化应该成为都市新民俗建构的方向,审美是人类生活中永不过时的主题,能够联系过去、现在与未来,也符合现代人的精神追求。都市传统民俗中本来就蕴含很多审美要素,都市新民俗可以通过对传统审美要素进行整合与重构,顺应当代人的需求,赋予其当代形式,充分发挥都市新民俗提升市民素质和发展城市文化的作用。

注释:

①网友沿着梦的边缘2017 年4 月28 日微博http://weibo.com/u/2057931810?profile_ftype=1&is_all=1&is_search=1&key_word=辰山音乐节#_0