成人腹股沟疝囊内面病理及细菌学观察

甘文昌,李英儒,周太成,江志鹏,侯泽辉,马宁,陈双

一直以来,腹股沟疝手术都被认为是无菌手术,尤其是腹腔镜手术开展得越来越多的时候。但实际上,在行腹腔镜腹股沟疝修补手术中发现部分疝囊壁内侧面有局灶性的增厚,这些增厚常在疝环口内侧疝囊颈处及疝囊颈以下水平的疝囊壁内侧面,呈白色或灰白色,大小及形状不一,而且有部分腹股沟疝疝内容物进入疝囊,与疝囊粘连紧密。这种局部增厚、粘连是否与局部细菌感染有关没有定论。本研究试图从中寻找证据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料

选取2015年6月至2016年12月于中山大学附属第六医院收治诊断为腹股沟疝病人共86例(其中男性71例,女性15例),排除18例,符合入组标准的腹股沟疝病人共68例(其中男性56例,女性12),平均年龄56±13岁。纳入标准:原发腹股沟疝;拟行腹腔镜下腹股沟疝修补术者。排除标准:复发疝;使用补片或其他材料修补,或既往有腹股沟区手术史等人为因素影响到疝囊结构者。

1.2 方法

1.2.1 宏观观察腹腔镜直视下观察所有疝囊壁内侧面有无局灶性增厚(局部腹膜透明度下降、表面隆起判断为局灶性增厚)。记录疝种类(直疝/斜疝),增厚所在位置,增厚部位大小,形状,颜色,有无疝内容物粘连。按疝囊内侧壁有无增厚分为增厚组和光滑组。

1.2.2 显微镜下观察手术分离疝囊后剪取整层疝囊组织,标本固定切片后HE染色。在光学显微镜下观察两组标本HE染色玻片,进行常规病理组织学观察分析组织成分。

1.2.3 细菌学观察手术分离的疝囊组织,在手术台上剪取部分疝囊组织(增厚组取部分增厚组织,光滑组取疝环口疝囊组织),放入无菌离心管内,分别提取两组疝囊组织中的DNA,在GenBank数据库查找大肠杆菌属、肠球菌属、乳酸杆菌属、双歧杆菌属16SrRNA基因序列,并进行引物设计,并应用Blast软件进行同源性匹配分析,选取特异性高的一对引物(大肠杆菌正向引物序列5′GGAGCAAACAGGATTAGATACCC 3′,反向引物序列5′AACCCAACATTTCACAACACG 3′肠球菌属正向引物序列5′TCCACGCCGTAAACGATGAG 3′,反向引物序列5′GACACGAGCTGACGACAACC 3′,乳酸杆菌属正向引物序列5′ACGGGAGGCAGCAG⁃TAGGGA 3′,反向引物序列5′AGCCGTGACTTTCT⁃GGTTGATT 3′,双歧杆菌属正向引物序列5′ACC⁃CTGGTAGTCCACGCCGTAA3′反向引物序列5′GG⁃CACAATCCGCTGGCAAC3′)。PCR反应条件设置:95℃预变性1 min,95℃变性5 s,60℃退火/延伸32 s,共40个循环。反应结束后导出实验数据,以扩增循环次数为横轴,荧光强度为纵轴绘制扩增曲线,循环阈值(Ct值)≥40,表明无目的DNA扩增,样本目的基因检测的Ct值在15~40范围内的检测结果可判定为阳性结果。

1.3 统计学方法

统计分析由SPSS 19.0软件完成。分类变量以率或百分比表示,分类变量频率之间的比较使用χ2检验。当4×4表格中有观察例数少于5时使用Fisher确切检验法。P<0.05表示其有统计学差异。

2 结 果

2.1 两组病人基本资料对比

按疝囊内侧面是否增厚将病人分成增厚组和光滑组,两组病人年龄、性别、疝类型等无统计学意义(P>0.05)。

2.2 疝囊内侧面增厚的概率和形态特点

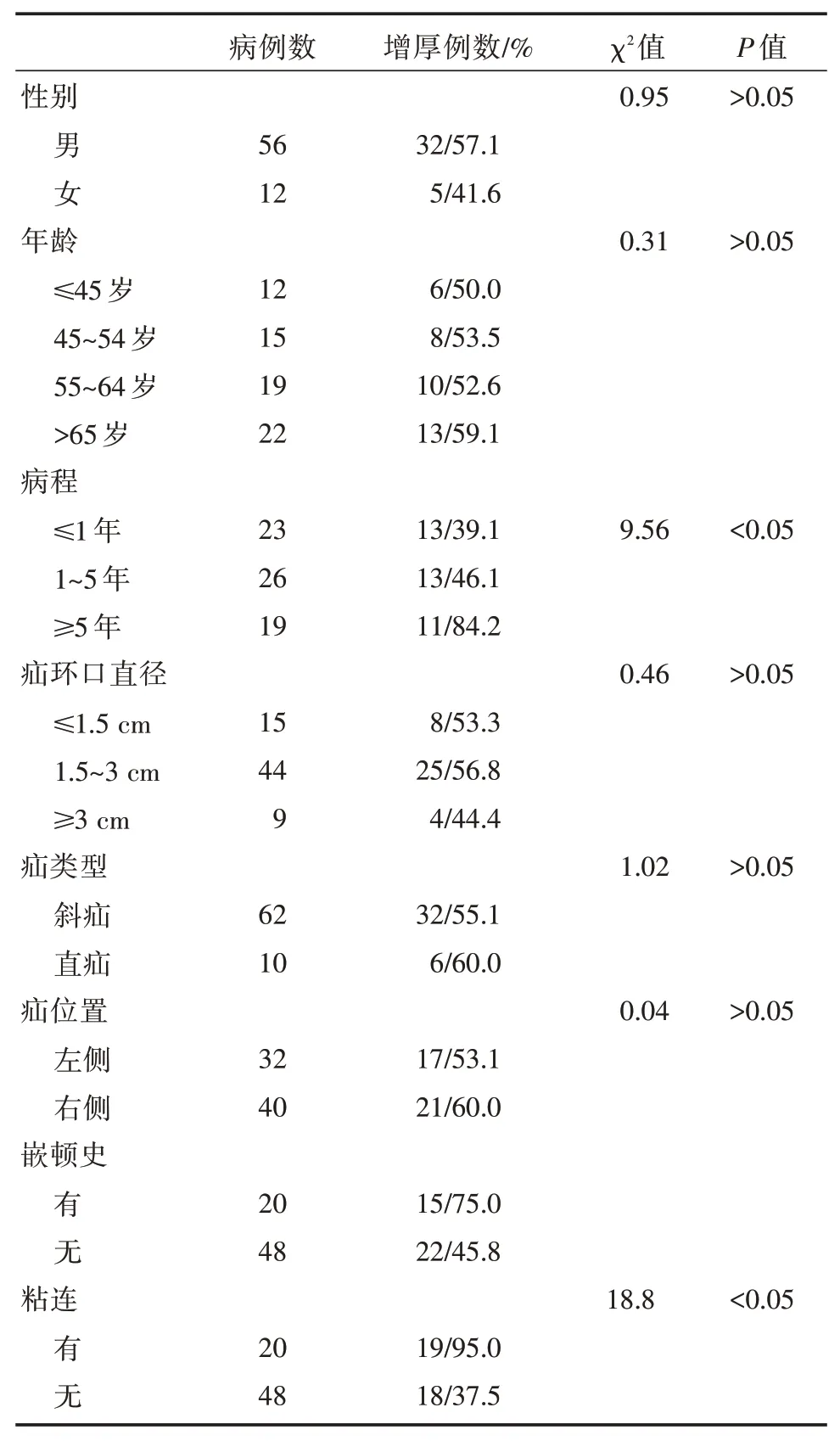

2.2.1 疝囊增厚的概率疝囊增厚的概率为66.1%(37/68)。疝囊增厚与否跟性别、年龄、疝环口大小、疝类型、疝发生位置无关。病程长短、有粘连、有嵌顿史的疝囊增厚出现率更高。(表1)

表1 疝囊增厚出现率(例)

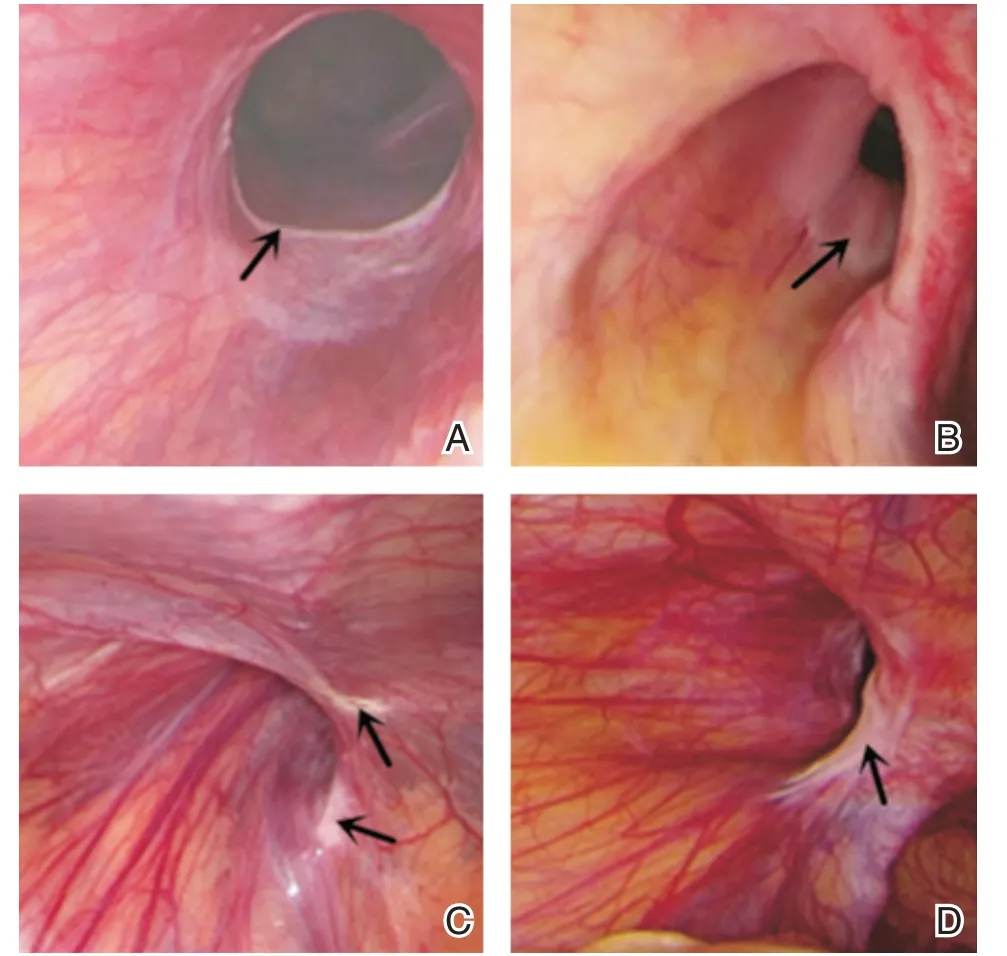

2.2.2 疝囊壁增厚部位的分布特点把内环口分成四大象限,增厚部位有,内下象限出现率56.7%(21/37),内上象限24.3%(9/37),外下象限14.0%(5/37),外上象限6.0%(2/37)。疝囊增厚有54.1%(20/37)位于疝环口周围,仅8.1%(3/37)位于疝环口以下水平疝囊内侧面,两者皆有约为37.8%(14/37)。增厚部位的大小在0.2~5 cm之间,部分腹股沟疝可见疝内容物进入疝囊,网膜或者肠壁在疝环口附近发生粘连(n=20),增厚部分呈白色或灰白色。其余31例疝囊内侧面光滑,未见局部增厚。(图1)

图1 疝囊壁内侧面增厚部分的形态(部分示意图)A:疝囊颈处增厚,灰白色,斑块状(左侧腹股沟斜疝);B:疝囊颈内侧增厚,白色,斑块状,星芒状(左侧腹股沟斜疝);C:疝囊颈内侧不规则增厚,白色,沿疝囊颈方向走形(左侧腹股沟斜疝);C:疝囊内壁条索状增厚,走行与疝囊颈方向垂直(左侧腹股沟斜疝)

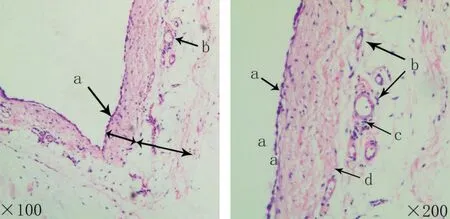

2.3 两组疝囊组织的镜下形态和炎性细胞计数

2.3.1 镜下形态光滑组的疝囊组织中可见完整的单层间皮细胞,间皮细胞下纤维结缔组织较薄(与疏松结缔组织厚度比约1∶3),疏松结缔组织中散布毛细血管,部分标本可有少许炎症细胞(中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞)和纤维母细胞等组织成分(图2)。

图2 光滑组疝囊组织(HE染色)单层间皮细胞完整,纤维结缔组织与疏松结缔组织厚度比约1:3;组织成分:a,间皮细胞b,毛细血管c,炎性细胞d,纤维组织

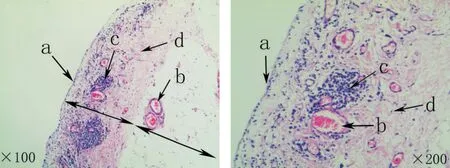

增厚疝囊组织的间皮细胞也完整,但其纤维结缔组织增厚(与疏松结缔组织厚度比约1∶1),部分标本并见较多炎性细胞浸润(中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞),毛细血管扩张(图3)。

图3 增厚组疝囊组织(HE染色)单层间皮细胞仍完整,但纤维结缔组织增生,与疏松结缔组织厚度比约1∶1,并且可见有大量炎性细胞浸润;组织成分:a:间皮细胞;b:扩张的毛细血管;c:炎性细胞;d:纤维组织

2.3.2 炎性细胞计数对比增厚组共37例,其中25例(67.6%)观察到炎性细胞浸润,炎性细胞平均计数为53.1±1.3个,中性粒细胞15.2±2.3个,淋巴细胞35.3±1.9个,浆细胞2.6±0.6个;光滑组共31例,其中8例(25.8%)观察到炎性细胞浸润,炎性细胞平均计数15个,其中,中性粒细胞2.5±0.7个,淋巴细胞12.8±1.4个,浆细胞1.5±0.4个。P<0.05,差异有统计学意义。

2.4 荧光定量PCR检测结果

以大肠杆菌16SrRNA基因设计特异性引物,增厚组10例标本结果阳性2例(Ct值分别为28,28),阳性病例1为男性,58岁,左侧腹股沟疝,病史23年,阳性病例2为男性,69岁,右侧腹股沟疝,病史12年。光滑组1例(Ct值为29),患者为男性,66岁,右侧腹股沟疝,病史6年,以肠球菌属、乳酸杆菌属、双歧杆菌属16SrRNA基因设计特异性引物,20例标本行实时荧光定量PCR反应均无阳性检测结果。

3 讨 论

腹股沟疝是一种常见外科疾病,其研究重点常在局部解剖、术式、补片、术后并发症等方面[1-3]。而对于疝囊的研究甚少,Tanyel等[4]在儿童腹股沟斜疝的囊壁中发现了平滑肌组织,并通过一系列的研究,提出了睾丸下降、鞘状突闭合及先天性腹股沟疾病发病机制的新猜想[5-7]。Kais等[8]在婴儿和儿童斜疝的部分疝囊壁内发现了环状收缩结构,提出“疝囊环”(hernia sac ring,HSR)的概念。而对于成人腹股沟疝疝囊的形态特点,尚无系统的观察研究。随着腔镜技术发展,我们可以更直观地观察疝囊的形态特点。

Jiang等[9]人在腹股沟斜疝疝囊的疝囊颈内侧发现有增厚,组织病理结果提示部分增厚处存在平滑肌组织,这种增厚可能是鞘状突融合的痕迹。这种理论可以解释部分疝囊增厚,但是我们不仅观察到斜疝疝囊的疝囊颈处有增厚,在直疝疝囊周围也有增厚,并且,部分腹股沟斜疝的疝囊内壁和疝囊颈内侧附近也有增厚,而且在疝环口附近可发现网膜或者肠粘连,种种迹象表明,这些增厚类似于疝囊损伤形成的瘢痕。

本研究显示有66.1%(37/68)的腹股沟疝疝囊出现增厚,这些增厚的部位包括疝囊颈和疝囊内壁,观察并分析疝囊增厚及粘连部分的组织病理特点,发现疝囊增厚部分纤维结缔组织增生,并且在其中发现较多炎性细胞浸润,而在光滑的疝囊中,未见到明显炎性细胞浸润,这些结果表明,增厚的疝囊组织有炎症活动。

Yang等[10]人收集分析了嵌顿疝疝囊内的组织渗出液并进行分析及培养发现,渗出液中有大量炎性细胞渗出并且可培养出以大肠杆菌为主的细菌菌落。因此,致炎因子有可能来自细菌的局部感染。采用具有高度敏感性的实时荧光定量PCR方法检测疝囊组织中的细菌,以存在于原核生物中的16SrRNA基因设计特异性引物,保证检测的特异性,在增厚组和光滑组共20例标本中有3例得到阳性结果,即扩增出细菌DNA目的基因片段,这反映出一个问题,即部分腹股沟疝疝囊内可能有细菌存在,这些细菌可能来源于肠道内。疝发生发展过程中,疝内容物可通过扩大的疝环口进入疝囊,如果疝囊较小,嵌顿的是肠管,那么肠管首先会发生静脉回流受阻,肠壁淤血水肿、渗出,此病理过程中,肠黏膜屏障受破坏,肠道内细菌可经局部破坏的肠黏膜进入疝囊中定植,此后,如果通过非手术手段解除了嵌顿,疝内容物回纳,定植的细菌未能及时被消灭而又不引起感染,在疝囊内潜伏,对于这种情况的疝,行疝修补术并放置补片发生补片感染的风险将增加。

本研究荧光定量PCR反应结果显示,增厚组10例标本中有2例扩增出细菌DNA片段,光滑组也有1例扩增出细菌DNA片段,对于这种情况的解释,我们考虑,疝囊光滑到出现局灶性增厚有一个过程,但并不知晓这个过程需要多长时间,在此过程中,细菌有参与其中,即便是肉眼看见疝囊内壁光滑无粘连,也有可能已经有细菌定植,并且导致炎性改变,因此在疝囊由光滑状态向局灶性增厚状态转变的过程中,可能一直有细菌参与其中,而本研究刚好捕捉到细菌存在的某个点。如果加大样本量,增加标本中组织量,可能会有更进一步的发现。因此,腹股沟疝在发生、发展进程中,可能有细菌局部定植、感染,尤其是病程长、有嵌顿史的可能存在局部细菌感染。