经历数学抽象过程 培养学科核心素养

——以《认识平行四边形》教学为例

文|程楚高

数学抽象是数学活动最基本的思想方法,它是指对具有数量关系和空间形式的真实材料进行加工,舍去其非本质属性,提炼出共同的本质属性的思维过程。抽象在数学及教学过程中无处不在,数学教材中的每一个概念、法则、公式、定理等的推导和概括都要用到抽象,用任何数学知识解决纯数学问题或联系实际的问题都离不开数学抽象。数学抽象对数学学习具有十分重要的意义,教学中教师应该有意识地引导学生经历知识的抽象过程。笔者在《认识平行四边形》的教学过程中,从实物图片出发,引导学生经历观察、操作、比较等学习活动,逐步抽象出平行四边形的特征。现结合此课教学的几个片断,谈谈在小学数学教学中培养学生数学抽象素养的策略。

一、观察与感知——建立表象

片断一:

(课件出示一些实物图片,这些图片中含有不同形状、不同大小的几种平面图形,每种图形2 至3 个)

师:仔细观察这些图片,它们中都藏着平面图形,你能找到它们吗?

(学生观察,指名学生上台描出图形并作介绍,找出的图形有三角形、长方形、正方形和平行四边形这四种)

师:介绍得很详细。为了方便研究,我们把图片隐去,只留下描出来的图形。

(课件显示出每幅图片上的图形,然后逐渐隐去实物图,剩下平面图形)

【思考:小学生参与的数学抽象活动,往往不是“纯抽象”的数学活动,而是要借助生活情境或实物图,由“直观”走向“抽象”。上述教学片断中,教师通过创设情境,展示生活中的实物图,让学生仔细观察,以唤醒学生的知识经验,同时引导学生上台指一指、说一说,从中发现、描出平面图形,然后隐去图片,剩下图形,让学生经历了由实物图片到平面图形的抽象过程。而且,通过对不同直观素材的充分感知,抽象出了不同形状、大小的若干个平面图形,为下一步的学习奠定了知识、经验和思维基础。

与实物图片相比,平面图形是很抽象的,如正方形,我们可以把它想象成一个正方形桌面,也可以把它想象成一个正方形开关盒面等。而纯粹的平面图形显然更为抽象,比如说,生活中的长方形桌面是看得见、摸得着的,而长方形这个图形本身在生活中是不存在的,只能存在于人的头脑中,也就是表象。因此,由实物到图形的抽象是建立表象的过程,也是认识图形的重要一步。】

二、分类与比较——感悟本质

片断二:

师:(指着屏幕上抽象出的平面图形)仔细观察这些图形,如果将这些图形进行分类,你会怎么分?自己先想一想、分一分,再与同桌交流。

(学生在作业纸上按图形编号进行分类,然后同桌之间交流想法)

生1:我分成两类。

师:你是怎么想的?能说说你分类的依据吗?

生1:第一类图形是三角形,第二类图形是四边形。我是根据图形的边数来分的。

师:这位同学是从图形的边数考虑的。还有更细致的分法吗?

生2:我把它们分成四类。第一类是三角形,第二类是长方形,第三类是正方形,第四类是平行四边形。我是根据图形的形状来分的。

师:两位同学的分法都有道理,你们觉得这两种分法有什么不同?

生3:两种分法的分类标准不同。

生4:第一个同学分成两类;第二个同学分成四类,他把这些四边形又分成了长方形、正方形和平行四边形三类。

师:同学们都很善于观察。三角形、长方形、正方形的特征大家已经熟悉。平行四边形有什么特征呢?今天我们就来进一步研究平行四边形。

(板书:认识平行四边形)

【思考:小学生的数学学习主要是在数学活动中进行的。本环节教师设计了适切的数学活动,让学生经历了观察——分类——比较的过程,经历了从整体感悟到逐步分化。首先,在分类任务的驱动下,学生通过细致观察和独立思考,进行了分类和交流,两种分法都做到了不重复也不遗漏。其次,教师引导学生对两种分类进行比较,既让学生感受了不同的分类标准,又让学生在整体感悟的基础上把平行四边形分化了出来。在此过程中,学生经历了有条理地思考的过程,既把握全局又由表及里,对平行四边形的特征也有了初步感悟。】

三、舍弃与抽取——形成概念

片断三:

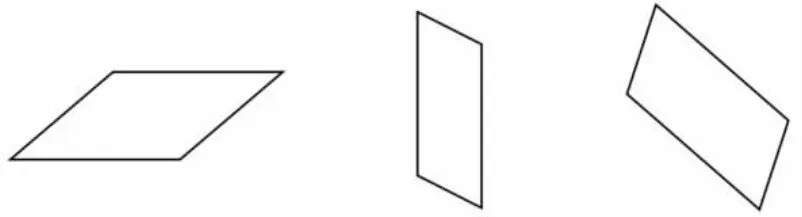

师:仔细观察这些平行四边形,它们有什么不同点,又有什么相同点呢?独立思考后,小组讨论。

(学生有了想法后,进行组内交流,教师巡视指导)

师:先来说一下不同点。

生1:它们的形状和大小都不同。

生2:边的长度各不相同,角的大小也不一样。

生3:有的是平放的,有的是竖着的,也有的是斜着的。

师:它们又有什么相同点呢?

生1:都有4 条边和4 个角。

生2:它们的两组对边分别平行。

生3:它们的两组对边分别相等。

师:是这样吗?谁能上台用学具演示验证一下,在这些平行四边形中,每个图形的两组对边是否平行,是否相等?

(学生上台操作,发现得到验证)

师:像这样,两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形。(板书:平行四边形)

【思考:本环节的教学,聚焦到对平行四边形的研究,引导学生经历了观察比较——发现不同——发现相同——提炼概念的抽象过程。学生观察图形首先是对图形的整体感知,教师引导学生在观察比较的基础上先发现不同点,学生发现了图形形状、大小以及边的长短、角的大小、摆放位置等不同,这些都是平行四边形的非本质属性。此后,引导学生发现相同点,学生通过独立思考、组内交流、汇报表述发现了平行四边形两组对边分别平行且相等的特征,而这正是所有平行四边形的共有属性与本质特征,至此,平行四边形的概念也水到渠成。这一环节的教学,学生在寻找不同与发现相同的过程中,舍弃了图形的非本质属性,抽取了图形的本质属性,对图形的认识从表面走向本质、从外延走向内涵。】

四、联结与统整——完善认知

片断四:

师:(出示课始的第二种分类中属于四边形的一些图形)我们以前学过的四边形有长方形和正方形,今天又认识了平行四边形。仔细观察,它们有哪些相同点呢?

生1:都有4 条边、4 个角、4 个顶点。

生2:三种图形的两组对边分别平行,而且相等。

师:那么,长方形和正方形属于平行四边形吗?为什么?

生1:不属于,因为看上去平行四边形的角都不是直角。

生2:属于,因为长方形和正方形的两组对边也分别平行,符合平行四边形的概念。

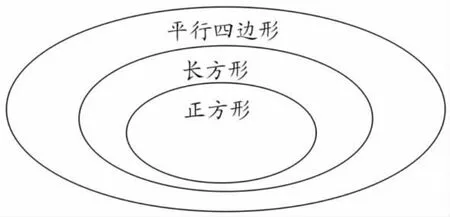

生3:长方形和正方形是特殊的平行四边形。

师:特殊在哪里呢?

生:长方形4 个角都是直角;正方形4 个角都是直角,并且4 条边都相等。

师:它们三者是什么关系呢?你能在集合图中表示出来吗?小组讨论一下。

(学生交流、汇报,完成集合图)

【思考:在抽象出数学概念的基础上,进一步将数学概念与学生原有认知结构中的有关知识联系起来,形成系统化、结构化的认知结构,有利于提高学生对知识的掌握和运用水平。这个环节将新知与旧知联系起来,引导学生把平行四边形与长方形、正方形进行比较分析,找出相同点,让学生发现长方形、正方形同样具有平行四边形的特征,属于特殊的平行四边形。其实,这也是一个弱抽象与强抽象相结合的过程。在集合图中表示出三者之间的关系,形象地变散状认知为整体认知,深化了学生对平行四边形知识的整体把握,完善了学生的认知结构。】

从上述几个片断教学与思考中,我们可以感受到在课堂教学中对于学生数学抽象素养的培养,教师应该力求做到以下几点:

1.提供丰富感知素材。

数学来源于生活,数学知识首先是从现实生活中的数量关系和空间形式中抽象而来的,因此教学中应该依据教学内容为学生提供相应的生活素材,如实物、录像、实物图片等,这既符合知识形成的规律,也符合学生的认知规律,因为小学生是以直观形象思维为主的,其认知是由直观到抽象逐步过渡的。比如上述片断一中,教师为学生提供了蕴含不同图形的实物图片让学生观察,就体现了这一观点。此外,数学抽象是要从不同对象中抽取共同本质属性的,要使本质属性提取得准确完整,提供的研究对象既要有一定数量又要形态各异,以丰富概念的外延,这样才能有助于抽象出数学本质。如片断三中,提供观察的若干个平行四边形形状不同、大小不同、摆放位置不同,就便于学生在比较中抽象出图形的本质特征。

2.引领学生自主学习。

教学中有两种误区,一种是直接呈现结论的“直奔主题”式,另一种是教师讲授过程学生当听众的“满堂灌”式,这两种教学方式都是不可取的。数学抽象是一种逐步逼近知识本质的过程,教学中教师必须留给学生充分的时间和空间,让学生在观察、操作、分类、比较、猜测、验证、交流、表达等一系列数学活动中,经历知识抽象的过程,这样学生才能产生真切的感悟,才能真正理解、掌握和运用数学概念,发展抽象思维。

3.设计多轮抽象活动。

虽然存在直觉型抽象,但一般来说,数学抽象不是一步就能实现的,从生活情境到数学概念、命题的抽象都需要经历一个从横向数学化到纵向数学化的过程。如平行四边形概念的形成,上述教学中先后经历了三轮抽象:第一轮是实物图片到平面图形的抽象,第二轮是在平面图形内部分化出平行四边形,第三轮是抽象出平行四边形的本质属性并形成概念。在多轮抽象中,逐步剥离图形的非本质属性,提炼出图形的本质属性并形成概念。

总之,数学抽象与学生的数学学习息息相关、时时相伴,直接影响着学生的数学素养和学业发展。数学抽象素养的培养不是一蹴而就的事,需要教师长期坚持,在每一节课中让学生充分经历数学抽象的过程,从而促进学生抽象思维的发展,使学生逐步学会用数学的眼光观察世界。