薪酬管制影响企业金融投资行为的准自然实验研究

摘 要:金融化行为受到高管薪酬机制的影响,可能成为极隐蔽的高管薪酬激励的新型代理因素和相机卸责的借口。本文以2014年中央国有企业负责人薪酬制度改革方案进行准自然实验,基于2010年-2016年中国上市公司微观数据评估薪酬管制对非金融企业金融投资水平的影响,为监管层科学合理地指导企业选择管理层激励的方式和制定薪酬等考核标准提供佐证。

关键词:薪酬管制;企业金融投资;影响效应

中央政府在2014年末出台了《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》(通常被称为“限薪令”),要求自2015年1月1日起对行政任命的中央国有企业管理层及部分垄断性高收入行业的管理者薪酬进行限制,缩小企业内部收入差距,绩效考核过程应综合管理层任职期间企业的当期业绩和中长期的持续发展。薪酬管制会对国有企业特别是中央国有企业的管理层薪酬契约产生一定影响,导致实际货币薪酬与原本应该和业绩挂钩的薪酬发生偏离,因此高管可能会考虑减少金融化投资,但是薪酬管制中缩小企业内部差距的目的又会使高管出于偷懒而选择金融投资。如果外部监管有效加上内部公司治理到位,在尊重市场薪酬合约的前提下,将企业内部薪酬差距控制在合理范围内的政府监管管理者的薪酬定价权应该会对企业金融化行为起到一定的抑制作用。综上,本文运用2010年-2016 年中国上市企业的相关数据,全面考察“限薪令”对非金融企业金融投资行为①的影响。

一、管理层激励及约束的逻辑分析

有效契约理论认为,高管薪酬主要由管理层的能力、风险厌恶度和任务的复杂性等因素决定,公司对高管受托履行责任过程中高能力发挥的期望由事前高薪反映(Bizjak,Lemmon和Naveen,2008),而事后高薪则体现了公司对高管优良绩效的补偿和回报。薪酬制度的设计得当与否决定着股东与管理层之间的委托代理成本增加或者减少,“合理”的薪酬契约可以使管理层努力生产经营,增加公司和增加股东财富;但相反的,股东与管理层之间的矛盾最终被进一步激化,薪酬制度甚至还可能成为加深大股东和中小股东之间的代理问题的推手。由于管理层权力的存在和大股东治理企业的目标不可能完全和所有股东价值保持一致没有偏离,最优薪酬契约也无法达成,同时信息的不对称也导致股东无法拥有企业经营和经理人努力程度的完全信息,因此基于经理人努力的最优薪酬契约不可能在现实中被执行。业绩型薪酬有一定的科学性,可以促使管理层在最大化个人报酬的同时实现公司业绩和股东财富的相对最大化,实际的经营过程中仍会把薪酬与业绩相挂钩的业绩型薪酬契约作为替代最优薪酬契约的次优选择(Jensen&Murphy,1990),但是最主要的缺陷是会导致经理人投资相对短视或是增大投资的风险。对基于业绩薪酬激励契约动机的机会主义盈余管理行为约束问题和基于盈余管理行为的薪酬操纵的监管规制进行研究需要一个激励约束相容的综合框架。在外部契约方面,发达资本市场上的企业管理者重点关注于现有和潜在投资者订立的显性和隐性契约,但在我国新兴的资本市场上,企业管理者则会重点关注与各项监管相联系的契约(朱琪,2016)。只要监管部门没有下发相关的法规,管理者就会继续以盈余管理为手段为自己谋取利益。

二、管理者激励与金融投资行为——基于激励与动机角度

管理层在基于业绩的薪酬契约下可以被激励,为实现契约目标而努力,但其从事盈余管理的动机也会因为业绩型的薪酬契约而增加。金融投资在资产流动性、收益持续性、受外部波动性影响和利润可操纵性上与实体投资有较大不同(如表1所示)。在复杂多变的宏观经济环境下,实体投资和金融投资相互交织、影响。根据最优薪酬契约理论,股东应该设法促使管理者与之目标相一致,在薪酬契约中肯定管理者对金融类投资决策管理的努力程度,即在薪酬契约拟定时公平公正地对金融投资行为的考核,货币薪酬的授予与实体经营和金融投资的综合业绩被紧密联系起来,货币薪酬激励受金融投资的影响和受实体经营的影响一致。同时,由于企业制定的薪酬与会计业绩紧密、敏感性强,管理层所作出的金融投资行为决策会降低其与股东之间的代理问题,只是可能因金融化程度的加深挤占实业经营而损害员工、社会以及债权人等相关利益者的利益。但是金融投资高收益、高波动性的事实可能更易使管理层在设计高管薪酬契约时通过其自身的权力或是利用金融投资行为更容易进行盈余管理为诱饵对大股东进行游说以强化其短期逐利动机,管理层在取得超额薪酬的同时,不会考量能为企业创造长期价值的实体投资,而是进行过度的金融化投资。因此,从管理层激励的角度上看,管理者如果能够从设计好的既有事前薪酬契约(包括货币薪酬、股权激励等方面)来通过金融化行为获取私利(薪酬提高、分红增加、闲暇时间更多等),这种潜在的薪酬契约势必对其进一步加大对金融投资行为的投资产生“积极”的推动作用。

此外,薪酬激励契约的制定中所涉及的薪酬内部差距问题也会对金融投资行为的动机产生影响。在管理层拥有较大权力的情形下,薪酬内部差距过低或过高都会激励着管理层通过金融投资行为进行逐利,不同之处在于管理层对金融投资水平提升决策所采用的借口有所不同。在较低的相对薪酬下,管理层能以共同提升员工的效益为理由开展金融投资,而在较高的相对薪酬下则更明显的是出于满足自身的利益回报。由产权性质的不同而带来的财务外部不公平性问题一定程度上也会对薪酬激励契约的实施效果造成冲击,权力较小的管理层会在比较了“不公平”薪酬的情况下,可能被“倒逼”着选择收益较为丰厚、经历投入较少和运营成本较低的金融资产进行投资。

三、模型、方法与数据说明

参考王晓云和许家云(2019)年对薪酬管制的创新效应的检验做法,运用双差分(DID)模型评估作为外生性政策的政府管制对企业金融投资行为产生的影响,以此解决可能存在的样本选择偏差和内生性问题。由于“限薪令”政策的实施对象为中央国有企业直接负责人,地方国有企业将不受其冲击,因此本文将中央国有企业设为实验组,地方國有企业设定为对照组。同时,考虑到地方政府可能响应中央政府的政策,陆续出台国企薪酬制度改革方案,因此本文另外增设一组附加检验,即将国有企业设为实验组,非国有企业设定为对照组。

具体地结合影响企业金融投资行为的其他因素,设定模型如(1) 所示:

Afijt=α0+α1×Postt+α2×Treatedi+α3×Postt×Treatedi+α4×ControlVijt+ΣYear+ΣIndustry+εijt(1)

其中Af代表企业金融投资水平;Post为实验期识别变量,如果样本处于实验期,则取值为1,否则取值为0;Treated为处理变量,如果是中央国有企业(国有企业),取值为1,若是地方国有企业(非国有企业),则取值为0;交互项Post×Treated为本部分重点关注的核心解释变量,用来反映薪酬管制对企业金融化行为的影响。其他控制变量参考已有文献,具体定义见下表2。

DID检验的前提是随机性假设和同质性假设,本部分首先进行平行趋势假说检验,回归结果显示两组数据的模型设定均满足平行趋势假设的前提条件(如图1及图2所示),说明实验组和对照组在政策实施之前具有相同的发展趋势。

圖1 平行趋势检验图

(中央国有企业——实验组,地方国有企业——对照组)

图2 平行趋势检验图

(国有企业——实验组,非国有企业——对照组)

本文选择2010年-2016年中国上市公司为初选样本③,结合前述研究中对金融投资行为的定义进一步做如下筛选:(1) 剔除金融、保险等金融行业上市公司;(2) 剔除ST和ST*的公司;(3) 剔除同时发行H股的公司,考虑到发行场所不同可能带来的监管模式差异、市值差异等;(4) 剔除期间内审计师给予有保留审计意见的样本;(5) 剔除各项指标数据缺失不全的样本。为了消除样本离群值对总体回归结果的影响,本文对所有连续变量进行1%-99%水平的缩尾处理(Winsorize)。最终,共获得7938个样本。运用样本分组数据对金融化水平的中位数对各年情况进行大致描述,可以发现在薪酬管制政策发生之后的年份里两组检验中的实验组样本的金融投资水平发展趋势确实发生比较明显的变化(如图3和图4所示),初步反映了薪酬管制对实验组样本的金融化行为产生了影响,其金融投资行为在政策实施前后具有差异性。

图3 2009年-2016年中央国有企业和地方国有企业金融化行为趋势图

(中央国有企业——实验组,地方国有企业——控制组)

图4 2009年-2016年中央国有企业和地方国有企业金融化行为趋势图

(国有企业——实验组,非国有企业——控制组)

四、估计结果及分析

1.基准估计结果

表3中第(1) 和(2) 列的结果显示,交互项(Post×Treated)系数显著为负表明新的薪酬管制政策显著降低了中央国有企业的金融投资水平,表现出抑制效应。一定程度上反映出作为市场“裁判”的政府在企业金融化投资中起到了引导的作用,并未放任企业进行金融投资的逐利动机,在考虑了内部薪酬公平的同时,政府监管中央国有企业的薪酬管制政策比2009年的第一版“限薪令”与市场更加接轨和细化④,如更加强调把高管薪酬和高管的绩效和任期所作出的贡献紧密结合起来;启动暂停近五年的金融类国有及国有控股企业高管和员工股权激励试点,把高管任期内的年度薪酬中应得的一部分收入暂时存下来作为组织任命的高管长期激励中的非股权激励部分;非组织任命的职业经理人将根据市场化的办法确定其薪酬等。加入控制变量之后,政策时间变量(Post)估计系数由正变为负,表明时间维度上的金融投资水平有所下降,尽管不那么显著,但也体现出企业金融投资的过程中所出现的挤占实体和创新投资进而导致减少员工聘用、企业核心竞争力下降等问题已经为国有企业所认知,出于对其社会责任承担的考量,国有企业会减少金融资产的投资行为。对比地方国有企业,Treated系数显著为负,表明层级维度上中央国有企业的金融化投资被弱化。可能是因为中央国有企业受到政府的监督更多,在政策的执行方面更加严格,国有资产的定位及需要承担的责任更加明晰,此时企图通过金融化投资赚取“快钱”的做法很难不被发现并且难以从正式的薪酬制度中获取补偿。企业的财务特征和公司治理变量也会影响企业的金融化行为,与已有研究结论基本一致。

表3中第(3) 和(4) 列的结果显示,交互项(Post×Treated)系数也显著为负表明新的薪酬管制政策显著降低了国有企业的金融投资水平,表现出抑制效应。一定程度上反映出政府新一轮的限薪政策对国有企业投资行为的方向有影响。但政策时间变量(Post)估计系数显著为正,表明时间维度上的金融投资水平有所增长,体现出股东价值理念对管理层投资决策的影响仍然深入人心,在企业经营过程中还是以利润创造为主。同时对比非国有企业,Treated系数显著为正,表明产权性质上国有企业的金融投资被强化。一定程度上说明尽管国有企业的投资行为会受到政府的监督和约束,但是市场化盈利驱动下金融资产低付出高回报的诱惑会使管理层仍然进行金融投资,并且寻找各种“合理”的借口为自己偏离主业的行为开脱。企业的财务特征和公司治理变量也会影响企业的金融化行为,与已有研究结论基本一致。

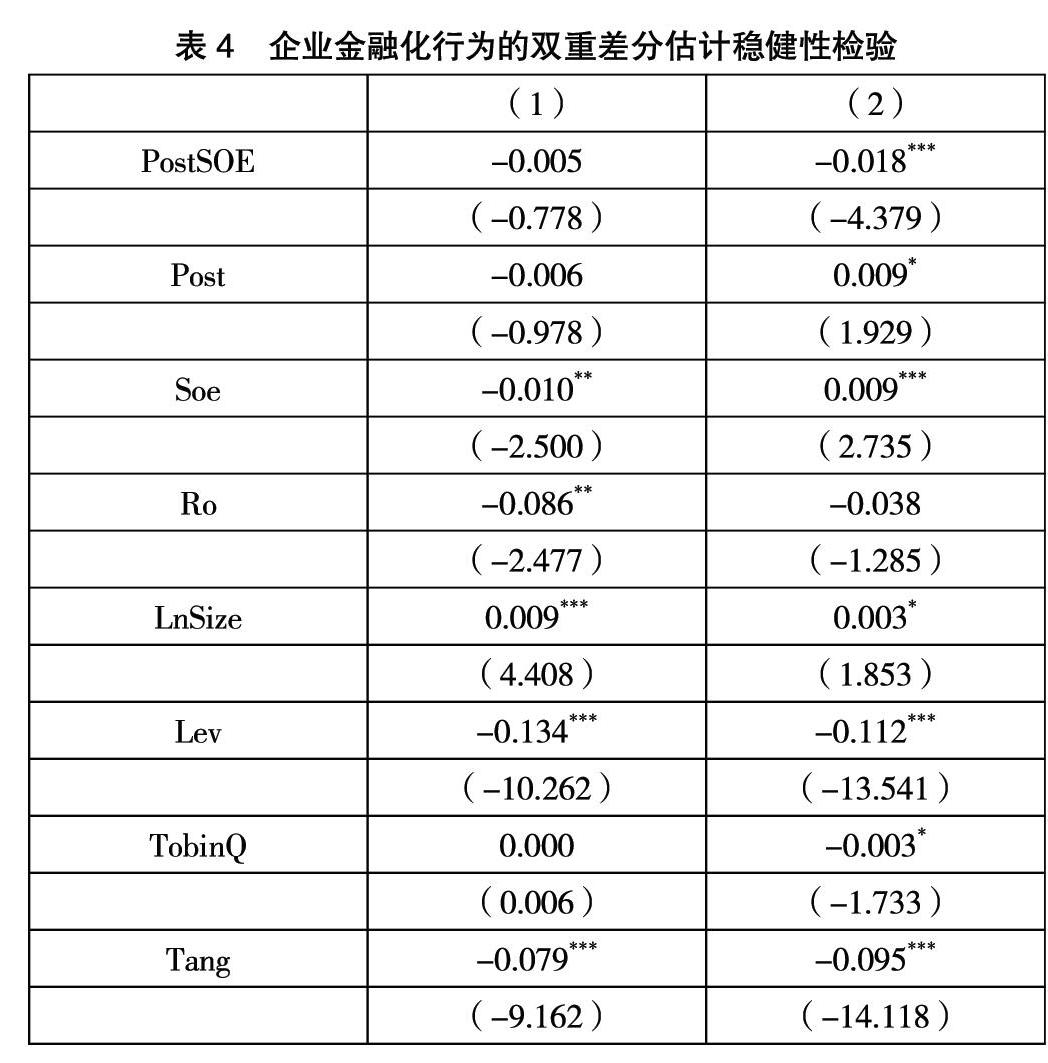

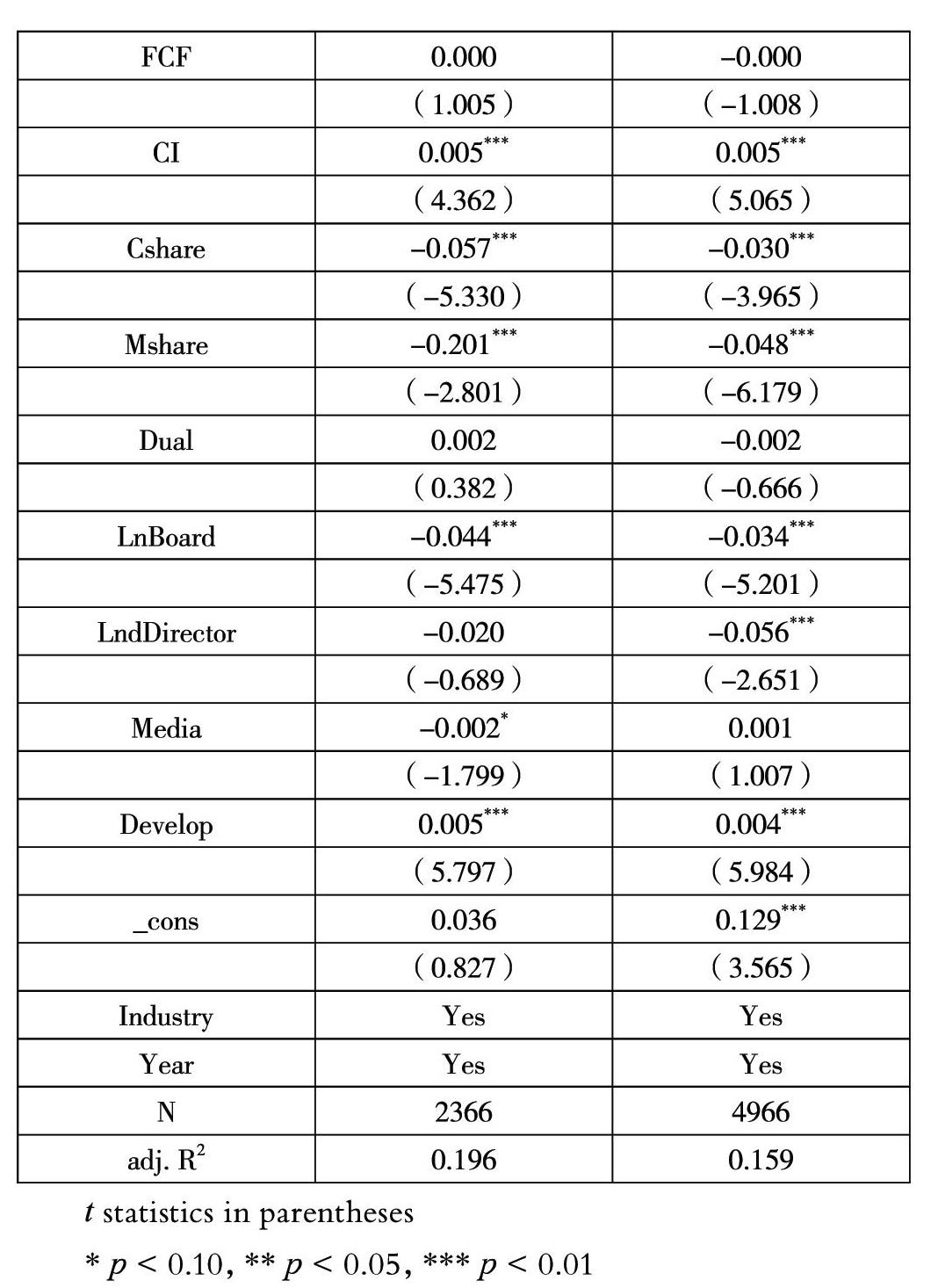

2.稳健性检验

为了确保实证结果的可靠性,排除是否同时发生了其他可能影响金融化投资水平变化的政策,本部分进行安慰剂检验。新的薪酬管制政策于2015年实施,研究区间为2010年-2016年,现假定政策实施年份为2013年,研究区间为2010年-2014年,然后针对两组样本进行回归,该虚构方式下DID估计量的回归结果如表4所示。

表4中第(1) 列结果显示,交互项(Post×Treated)系数不显著,实证结果稳健,即新一轮的薪酬管制政策对中央国有企业的金融投资行为有显著的抑制作用。而第(2) 列中的结果中交互项(Post×Treated)系数显著,表明实证结果不稳健,即原有的估计结果可能同时受到了其他政策的影响。结合图3和图4中各类型企业在2010-2016年的金融化趋势分析,此种情况可能与2012年12 月中国证监会所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关,该指引适度放宽了上市公司闲置资金的使用范围,在很大程度上引起实体企业金融化程度在2012年之后明显的提高。同时相比非国有上市公司,国有上市公司的资金使用受到的监督更多,由此出现其金融化水平低于非国有企业的情况。

五、结语

基于中央管理企业负责人薪酬制度改革方案这一准自然实验,本文使用双重差分方法(DID)考察了薪酬管制对企业金融化行为的影响效应。实证结果发现薪酬管制能显著抑制中央国有企业的金融投资水平,说明薪酬管制政策的实施有一定的科学性,体现了政府引导和激励两者之间的平衡可以对企业的经营管理过程产生良好的影响。未来应深化薪酬管制政策、继续完善和细化考核规则,在政府外部监管下积极开展企业内部治理工作,以对管理层的投资决策工作形成激励性的有效约束,尽可能地解决委托代理问题。

注释:

参考宋军和陆旸(2015)研究中的做法,本文将企业金融投资行为定义为非金融企业更多地投资或依赖金融市场,偏重资本运作的资源配置方式,金融活动和金融技能在非金融上市公司经营管理中的重要性日益增加,从而导致企业利润越来越多地来源于单纯的金融资本增值而非实体生产经营利润,即资金投向与获利渠道均与实体经济经营无关,如长期股权投资中的与实体产业有关的投资不能算入企业金融化行为,仅包括其中的金融类长期投资。公司的经营活动不仅需要用到货币资金,其本身也产生货币资金,保守地看公司持有的货币资金可以归于经营目的。而应收账款、应收票据、其他应收款等资产仅仅与企业的实体经营密切相关,不符合企业金融投资行为的本质,因此不算入金融投资当中。

按照2014年最新会计准则对可供出售金融资产的规定,对2014年前计入长期股权投资的持股比例小于20%,各期投资额不变且按成本法核算的公司数据进行调整。

加强激励和放松管制是我国国企改革初期阶段施行的高管薪酬制度,其带来的不良后果是不受控制的愈发高涨的国企高管薪酬,以及大大拉开的国有企业内部薪酬差距,引发了社会的不满和强烈质疑。在社会舆论的压力下,2008年金融危机之后,人社部等部门于2009年9月联合出台了《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》。这是中国政府首次对所有行业国有企业颁布高管“限薪令”。

在2009年发布的《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》中,由于股权激励等中长期激勵的配套改革政策还在试行中,仅对中长期激励作了可审慎探索的原则性规定,重点对基本年薪和绩效年薪作了规范;企业主要负责人的基本年薪与上年度中央企业在岗职工平均工资相联系;绩效年薪根据年度经营业绩考核结果确定等。

参考文献:

[1]宋军,陆旸.非货币金融资产和经营收益率的U形关系——来自我国上市非金融公司的金融化证据[J].金融研究,2015(6):111-127.

[2]朱琪.盈余管理和高管薪酬相互作用的制度与契约机制:一个评述[J]经济学家,2016(6):95-102.

[3]刘辉,干胜道.基于公平偏好理论的国企高管薪酬管制研究[J].中南财经政法大学学报,2016,56(1):38-44.

[4]朱映惠.中国企业金融投资变动:宏观经济效应与成因研究[D].北京:中央财经大学,2016.

[5]王晓云,许家云.薪酬管制的创新效应——基于“限薪令”的准自然实验[J].中国科技论坛,2019(12):48-57.

[6]Jensen M , Murphy K.Performance pay and top management incentives[J].Journal of Political Economy,1990(98):225-263.

[7]Bizjak J,M Lemmon , L Naveen.Does the Use of Peer Groups Contribute to Higher Pay and Less Efficient Compensation?[J].Journal of Financial Economics,2008(90):152-168.

作者简介:戎阳(1982.05- ),女,汉族,贵州贵阳人,研究生,副教授,从事微观金融决策、旅游投融资、旅游经济研究