VR+教育:教育中知觉经验的技术性生成

[摘 要] “VR+教育”的本质是为教育中的知觉经验提供一种技术性生成方式。研究基于“技术化时代”的背景之下,对戴尔“经验之塔”进行了重新分类与必要的拓展,从而为教育中知觉经验的技术性生成提供了“合法性”辩护。通过分析“学习者—VR技术”的闭环回路以及学习者与VR技术之间的耦合关系,揭示了VR技术生成教育知觉经验的机制与原理,同时也让我们看到了通过VR技术所生成的知觉经验的性质及其教育学意义。通过对梅洛-庞蒂知觉现象学中“身体原初知觉经验”这一主题的挖掘和解读,可知VR技术生成的教育知觉经验并不能取代身体的自然知觉经验,进而建议VR技术的教育应用应恪守“合理的限度”。

[关键词] VR+教育; 知觉; 经验; 身体现象学

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 张刚要(1978—),男,江苏新沂人。教授,博士,主要从事教育技术基本理论与数字化教育资源建设研究。E-mail:zhanggy@njupt.edu.cn。

一、引 言

当英国经验主义哲学家洛克认为“所有的简单观念(人类理解的基石)源自经验”[1],法国自然主义教育家卢梭倡导“自然教育的基本原则”[2],瑞士教育改革家裴斯泰洛齐提出“一种众所周知的直观教学的教学方法”[2]时,就已经昭示了经验对于教育而言的奠基性作用。这种观点在美国哲学家、教育家杜威那里得到了继承, 并扩大了影响,在《经验与教育》一书中他言之凿凿地说,“为了实现教育的目的,不论对学习者个人来说,还是对社会来说,教育都必须以经验为基础”[3]。一般来说,经验是指人们以亲身经历或亲自实践的方式而获得的知识或技能。然而,“信息技术的发展有可能使人的部分经验通过技术方式生成,从而使我们的经验获得另一种来源”[4]。当前,虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术已成为全球学术界和产业界备受关注的领域。尤其是2016年VR产业呈井喷之势,被媒体称作“VR元年”。可以毫不夸张地说,将VR与每一个行业相结合,将开启全新的变革时代。在此背景下,VR已经“开启了一种全新的教育技术”[5],成为创新教学改革的新方式以及教育信息化發展的新趋势。而这些新方式和新趋势的达成,本质上缘于VR技术为教育中的知觉经验提供了一种新的来源。

二、教育中的知觉经验及其来源

(一)教育中的知觉经验:原始的丰富

洛克从“白板说”出发,论证了“认识起源于经验”的基本原则。他主张,人的心灵在最初的时候就是一张白板或白纸,上面既无任何记号,也无任何观念,一切观念和记号都来源于身体感官在后天所获得的经验[6]。洛克的上述观点有助于确立这样一个教育原则,即“对儿童实施正式的教育需要有坚实的经验基础;没有经验,他们最多只能学些单词,而无法掌握深层次的感念”[1]。比如,对于一个从来没有见到大海的学生来讲,用“汹涌澎湃”来形容一个人的心情,他很难确切理解。

卢梭的著作《爱弥儿》通过对书中男主人公爱弥儿早期生活的描述,生动地呈现了教育的基本原则——自然教育。卢梭设计的教育情境是在家庭中实施的个别教育,主要借助个人经验发展个人理性。在这种教育情境中,家庭教师不应试图把知识强加给学生,而应通过引导式的问题、设计各种体验,从而提高学生从自己经验和行动的自然结果中获得教益的效率和频率。

裴斯泰洛齐开启了为洛克和卢梭的教育思想进行辩护的教育实践。在他看来,一切教学活动都必须和儿童通过亲身经历而获得的认识和理解建立有机联系,否则这些教学活动对儿童来说都是毫无意义的。于是,他在布格多夫小学进行直观教学实验,创设了“实物教学法”。实物教学法与意大利幼儿教育家蒙台梭利的感官教育(感觉训练)法可谓一脉相承。她认为,“智能的培养首先依靠感觉……感觉练习是初步的基本的智力活动”[1]。

杜威在《民主与教育》一书中对“旁观者认识论”进行了严厉的批评,因为这种理论把儿童描述成一个被动的接受体或旁观者,而杜威的认识论则采用从经验出发的、实验的或工具的方法。杜威认为,经验不仅仅局限于人类的感觉经验,它更是“有机体和环境的相互作用”[6]。因此,他提倡在教学中使用活动法、发现法和项目法。这些教学方法或教学原则要求儿童身体力行,亲身经历和体验隐藏于知识背后的奥秘,充分体现了对儿童知觉经验的青睐。

(二)教育中知觉经验的来源

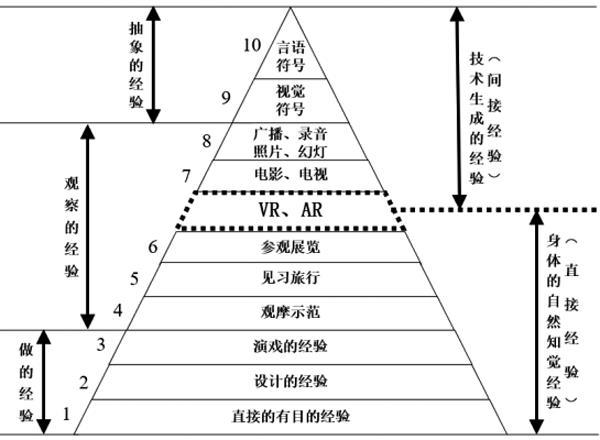

戴尔的“经验之塔”理论,对于经验的由来,即“经验是怎么得来的”这个问题进行了详细的解答。在他看来,人们获得经验的方式只有两种:一是直接获得,二是间接获得。各种经验,根据其抽象程度,大致可分为三大类、十个层次(如图1左侧部分所示)。“经验之塔”理论是教育技术学历史上最重要的理论之一,“它对于大众传播媒体阶段的教育技术学的发展,起到了指导和促进作用”[7]。如今,技术化时代已悄然来临,技术视野成为人们审视万事万物的一种基本理念,技术建构及其创新已成为人们应对各种挑战的一种思维模式或习惯。在此背景下,“经验之塔”理论应该及时捕捉和反映时代精神,为教育中知觉经验的来源提供一种与时代精神相一致的解释框架。

1. 戴尔“经验之塔”的新分类

根据经验是亲身经历所自然形成的,还是通过技术方式而生成的,可以将戴尔“经验之塔”的“三大类、十个层次”的经验重新分成两大类(如图1右侧部分所示)。

(1)身体的自然知觉经验

这种类别的经验对应于戴尔“经验之塔”的1—6六个层次,是指身体在场时直接接触到某对象或事件所形成的经验,也叫亲历性经验(或直接经验)。

(2)技术生成的经验

该类别主要对应戴尔“经验之塔”的7—10四个层次,是指身体不在场时通过特定的技术方式而获得的对某对象或事件的经验,也叫非亲历性经验(或间接经验)。例如,通过语言符号或视觉符号(符号也是一种广义的技术)了解某地的风土人情。又如,从电影或电视中获得间接经验,这种方式在今天似乎已成为一种标准配置。

图1 戴尔“经验之塔”的新分类及其拓展

2. 戴尔“经验之塔”的拓展

戴尔的“经验之塔”理论是他于1946年在《视听教学法》一书中提出的,而根据VR的发展历史,其萌芽阶段是1963—1972年,这就不难理解VR与经验之塔失之交臂的原因了。VR的常用定义是“采用计算机技术为核心的现代高科技技术生成逼真的视、听、触觉一体化的特定范围的虚拟环境,用户借助必要的装备(如特制的服装、头盔、手套和鞋)以自然方式与虚拟环境中的客体进行交互作用、相互影响,从而亲临等同真实环境的感受和体验”[8],据此有理由认为,VR技术拓展了人类的经验世界,从而正在成为经验的另一种重要来源,因此,也就产生了更新戴尔“经验之塔”原有体系的必要。

VR技术生成的这种新型知觉经验具有两个明显特征:一是具有“亲身体验”的性质,它不仅让人们获得了等同于在外界物理空间的感官体验,甚至可以获得理想化幻觉空间中的感官体验,进而更加丰富人的经验世界;二是“VR仅在认知经验上显得真实,但是在本体论意义上并不真实”[9],这是因为通过VR技术生成的知觉经验虽然能够使体验者产生身临其境之感,但是这种感觉并不等同于来到自然现实的环境,自然现实的环境也许并不存在。换句话说,VR生成的知觉经验既不是直接经验,也不是间接经验,而是介于直接经验和间接经验之间的一种新型经验。基于这一特征,VR在戴尔“经验之塔”中的位置似乎应该处于直接经验和间接经验的结合处,即在第6层和第7层之间(具体如图1中虚线部分所示)。

三、VR技术生成教育知觉经验的机制与原理

VR技术是如何生成教育中的知觉经验的?其背后究竟遵循着什么样的机制与原理?这固然需要依靠相关技术的支撑,典型的如动态环境建模技术、实时三维图形生成技术、立体显示和传感技术、系统集成技术等。但是,知觉经验的生成却不单纯是技术问题,它还关涉着更为根本的知觉哲学问题。

(一)感觉材料理论:VR预设的知觉哲学

知觉是人类认识世界的基点。因此,知觉问题一直是哲学家们关注的焦点。正如Clark所说的那样,“自从有眼睛来看和有智慧来问开始,人类就向知觉提出了问题”[10]。特别是对于“知觉能让人类直接感知到世界中的客观物体吗”这个问题,哲学家们进行了多进路推展,并发展出不同的解释框架。其中,以感觉材料理论为代表的“间接实在论”格外引人注目,并一举成为知觉哲学历史上最负盛名的理论。“间接实在论”主张,人类知觉的直接对象并非通常意义的客观物体,而是借由某些中介物而间接地感知到它们。

哲学家们对上述观点的辩护大致可分为三种类型:第一种是错觉辩护。错觉的例子可以说比比皆是,比如两条长度相等的线段,一条线段两端加上向外的两条斜线,另一条线段两端加上向内的两条斜线,则前者要显得比后者长得多。既然如此,我们直接感知到的必定不是线段本身,而是别的什么东西。第二种是知觉相对性辩护。知觉相对性是指知觉主体对客观物体的知觉体验,不是由物体单独引起的,而是由知觉主体与物体的相对关系以及物体周围的环境共同引起的。比如,我们可以清楚地看到一条鱼在清澈的河水里游动,但是当我们瞄准眼睛所见的鱼的位置去叉它,却叉不到,只有瞄准鱼的下方才能叉到它。第三种是幻觉辩护。幻觉是患有某种精神病或在催眠状态中的人经常出现的知觉。本来并不存在的某种物体,病人却感知它是真实存在的。可以说,幻觉现象更是加强了“间接实在论”的主张。

那么,人类在知觉经验中直接知觉到的对象到底是什么呢?感觉材料理论给出了明确的答案。对于该理论来说,人类直接知觉到的中介物就是作为经验内容的感觉材料。例如,在对桌子的经验中,人类所直接知觉到的是一个有一定颜色(桌子的颜色)、形态(方形)、纹理(木质)和尺寸(桌子的长宽高)的图案,正是通过感觉材料这一中介物,人类才能够经验(意识)到作为经验对象的桌子。正如Blascovich所说的那样,“严格地讲,对人类来说,真实是由意识构造出来的东西”[11]。言外之意,感觉材料理论预设了知觉世界和真实世界的二分,而“这一知觉世界/真实世界、表象/实在,事物之显象/事物自身的二分观念与近代科学相结合,产生了一种朴素的实证科学主义的知觉观”[12]。这就意味着,如果我们能用科学技术的方法对客观物体进行测量,进而“生成”或“制造”一个与之对應的具有一定颜色、形态、纹理和尺寸的图案(感觉材料),就足以“以假乱真”。

(二)“学习者—VR技术”的耦合机制和知觉回路

上文分析了VR技术预设的感觉材料之知觉哲学的具体情况,这里将分析和解读教育中“学习者—VR技术”的闭环回路以及学习者与VR技术之间的耦合关系,进而进一步揭示VR技术生成教育知觉经验的机制与原理。

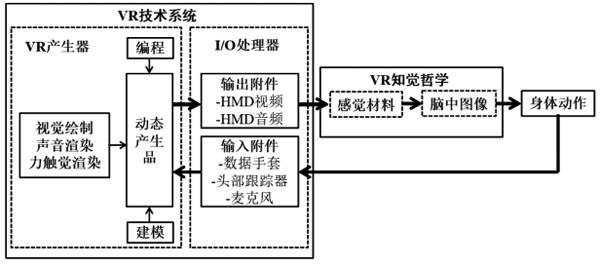

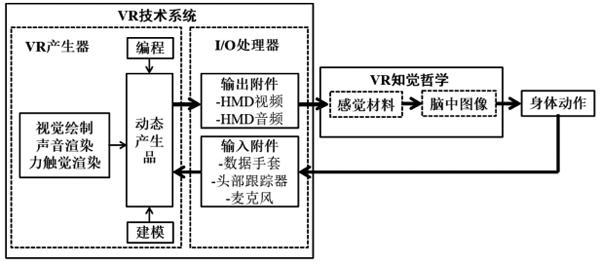

1. “学习者—VR技术”知觉回路

VR与学习者构成的回路可用图2进行简要描述。从图2可以看出,VR知觉回路是一个闭环结构(图中粗线头所示),并且由输入和输出两个分支组成。在回路的输入分支中,学习者的语音、手部姿态、头部和眼球的转动、身体的运动、位置和方向,通过数据手套、位置跟踪仪、三维输入设备、动作捕捉设备、眼动仪、力反馈设备、麦克风等输入附件传送至I/O处理器。输出分支则是I/O处理器将学习者的信息传送到VR生成器,VR生成器随即进行相应的建模和编程,并进行视觉、听觉甚至触觉的多感官的绘制与渲染,从而精确“计算”或“制造”出感觉材料(光影形声)。感觉材料反射或发出的光投射到学习者的视网膜上形成刺激,并通过视觉神经系统传递到大脑,大脑利用“记忆的投射机制”即时地表征并还原出一个与输入相匹配的虚拟环境图像,并再一次接受学习者的反馈(输入)。

2. 学习者与VR技术的耦合关系

在“学习者—VR技术”知觉回路中,学习者作为VR系统中一个单纯生理事实的躯体,成为梅洛-庞蒂笔下的“对象身体”。所谓“对象身体”是指可供第三人称视角进行外部观察的身体,其显著特征是“身体与其他对象之间只具有外在的机械因果关系”[13]。这意味着,身处VR系统的学习者只是一个被动的感官接受器而已,完全可以用“刺激—接受器—感觉”的机械因果模型来描述他们的身体行为。正如我们所看到的那样,回路图中的箭头是单向的(即箭头两端的对象是彼此外在的),箭头上端对象的变化(原因)才能引起箭头下端对象的变化(结果)。而且,这种变化是被VR的编程系统预先精确设置的,即一种刺激总是精准地对应着一种感觉,“刺激—感觉”具有一种恒常性或确定性结构。

另外,在VR系统中学习者获得的知觉经验只是感觉材料的简单叠加。比如,VR视觉绘制系统“计算”出物体的颜色、大小和纹理,VR声音渲染系统“计算”出三维虚拟声音,VR力触觉渲染系统则“计算”出接触反馈信息和力反馈信息。这就是说,“用户接收到的知觉对象的图像、声音、力、气味等不同感觉性质之间是各自被精确制造的,并且是同时发出的”[12]。事实上,把上述离散、独立的感觉材料加以组合和简单叠加,就是VR知觉最原始的材料。极而言之,在VR系统中,学习者各个感官形态之间无法形成联觉①。

四、VR技术生成教育知觉经验的性质与意义

(一)VR技术生成教育知觉经验的性质

如上所述,通过VR技术生成的教育知觉经验,不同于戴尔“经验之塔”所描述的直接经验(即身体在场时与客观事物直接接触并通过感觉器官所获得的关于客观事物的认识)。毕竟,VR技术所构建的客观事物都是虚拟的,所谓身体在场实际上是一种“虚假”的在场,并不是学习者的亲身经历(即实在性的行为、实践或活动)。同时,VR技术生成的教育知觉经验,也不是戴尔“经验之塔”所描述的间接经验(即身体缺席时不与客观事物直接接触而通过第三方获得的关于客观事物的认识)。这是因为,在“学习者—VR技术”知觉回路中,学习者的身体似乎并未缺席,VR技术所生成的教育知觉经验不正是学习者通过感觉器官所获得吗?正是在这个意义上,VR技术生成的教育知觉经验获得了它独特的性质,即它既不是传统意义上的直接经验,也不是传统意义上的间接经验,而是介于直接经验和间接经验之间的一种新型经验。这种经验不仅是“一种具有鲜活性和直接性的间接经验”[14],而且“更加接近‘经历,乃至在‘体验中与直接经验合为一体”[14]。

(二)VR技术生成教育知觉经验的意义

既然VR技术生成的知觉经验为我们展示了一个与传统意义上的直接经验和间接经验迥乎不同的图景,那么这种新型的知觉经验会给学习者带来哪些助益呢?

1. 扩张学习者的经验世界

首先,VR技术生成的知觉经验可以在空间上扩张学习者的经验世界。一方面,在教育中存在很多因空间条件限制学习者无法或难以通过直接经历而获得的经验,而“VR实地考察”可以克服这种限制,使得学习者无须离开座位即可到达世界上任何地方。另一方面,学习者很难甚至根本无法直接把握宏观世界和微观世界的经验,而VR技术则极大地弥补了这一不足。

其次,VR技术生成的知觉经验可以在时间上扩张学习者的经验世界。VR技术“可以将时间短暂的现象拉长,又可以将持续时间很长的现象缩短,还可以使已经消逝的现象重現出来”[15],从而使得学习者突破时间限制获得相应的知觉体验。比如,VR技术可以将陆地和海洋的形成过程“化长为短”地模拟出来,让学习者在虚拟环境中自由移动、交互和操作,进而以“第一人称视角”感受和理解自然界漫长的变化进程。

最后,VR技术通过将抽象的概念或物体进行具象化展示和表达,从而扩张学习者的经验世界。特别是,基于VR技术的直观性展示与表达,与传统的动画展示和视频表达不可同日而语。因为,学习者被VR设备“投放”到VR所营造的学习世界之中,产生一种强烈的参与感和操作感,从而有利于学习者对抽象事物和概念的理解与内化。这与心理学的研究结论是一致的,即“具体经验和抽象概念之间存在稳定的联系”[16]。

2. 增强学习者的认知能力

按照笛卡尔“主客二分”的思维模式,我们可以获得传统认知活动的两个显著特点。第一,认识主体与认识客体是相互独立、界限分明的。认知的发生就是认识主体与认识客体经由某种中介(桥梁)相互沟通、相互联系,进而实现认识主体与认识客体的统一。在某种程度上可以说,十七、十八世纪“唯理论”与“经验论”的对峙,不过是认知的中介(桥梁)之争:经验论主张以“感觉经验”作为认知的中介(桥梁),唯理论则主张以“理性思维”作为认知的中介(桥梁)。第二,强调认识主体的主观能动性及其对认知客体的决定和主导作用,因而赋予认识主体的理性以重要意义与巨大权力。特别是笛卡尔的“身—心”关系主张, “心”是一种精神实体,具有一定的思维性,而“身”是一种物质实体,但不具有思维性。有鉴于此,关于“心”的研究或者大脑如何认知的研究逐渐兴盛,身体则被视为认知的障碍而被忽视。

VR技术的交互性、想象性与沉浸性对笛卡尔“主客二分”的哲学框架进行了“拆卸”。按照笛卡尔“主客二分”的思维模式,学习活动的主体是学习者,客体则是学习活动所指向的对象——学习内容。这种主客体的区分一经确立,学习者便成为“高高在上”的旁观者,学习不过是“学习者对学习内容认识和占有”的活动。而在VR技术所创设的学习环境中,学习者由旁观者变成了参与者,学习者与学习内容融为一体。这样,学习者与学习内容之间无须任何中介(桥梁)即可相互促进和相互生成,进而在一定程度上消解了两者之间的相互对立和相互奴役。另外,VR技术的交互性与沉浸性,使得学习者具有强烈的参与感和操作感,进而获得身临其境的感受,这有助于学习者认知能力和思维能力的提高。这就意味着,VR技术反对笛卡尔的“身—心”二元论,而倡导学习者的身体与学习内容的不可分离特性,即强调认知活动中身体的回归。

五、VR技术生成的教育知觉经验能取代

身体的自然知觉经验吗?

当前,“VR+教育”日益为教育工作者和研究人员所关注,且不断有研究成果问世,但也引起不少质疑与批评。其主要意见是:VR技术生成教育知觉经验与身体的自然知觉经验,在本质上是否相同?前者能取代后者吗?梅洛-庞蒂身体现象学关于“身体原初知觉经验”的思想资源,有助于澄清上述问题。他认为,现象学所要返回的生活世界或实事本身,就是原初层次上的对世界的知觉经验[13]。

(一)知觉的非表征性

梅洛-庞蒂所说的作为原初层次的知觉经验,是那种“先于认识和科学”的体验,是身体与世界之间的辩证的相互作用,其最大的特征是非表征性。所謂非表征性,就是说身体的知觉经验“尚未被概念、认识或科学所规定”,因而保有着它全部的原初、直接、生动和丰富的样态。反观VR技术所生成的知觉经验,它或许只是在VR系统精确“计算”下而“生成”的刺激(即光影形声等感觉材料的叠加),并且通过VR编程系统的预先设置,一种刺激总是精确地对应着一种知觉。本文试用清代画家邹一桂《小山画谱》中记载的一个故事,来很好地说明身体的原初知觉经验和VR技术生成的知觉经验之间的这种区别:

宋曾云巢无疑,工画草虫,年愈迈愈精。或问其何传,无疑笑曰:“此岂有法可传哉? 某自少时,取草虫笼而观之,穷昼夜不厌。又恐其神之不完也,复就草丛间观之,于是斯得其天。方其落笔之时,不知我之为草虫耶?草虫之为我也?此与造化生物之机缄盖无以异。岂有可传之法哉?”[17]

在这个故事中存在着两种“知觉”草虫的方式:一种是“知觉”笼子中的草虫,此时的草虫是“被预先精确设置的”(恰如VR系统生成的感觉材料),并且与知觉者之间是一种“外在性”的关系(VR技术生成的知觉经验是一种机械的“刺激—感觉”行为,这种“刺激—感觉”可以从第三人称视角进行外在观察)。另一种是“知觉”草丛间的草虫,这时知觉者与草虫融为一体,对草虫的“知觉”就摆脱了“草虫概念、认识或科学规定”的预先设定。更为关键的是,在知觉者与草虫的身体性的交流中,草虫能够显现它原初、丰富的样态(即有别于VR技术生成的知觉经验,身体的自然知觉经验是第一人称视角的原初体验)。

(二)知觉的含混性

身体现象学基于格式塔心理学的思想,强调知觉的含混本性。所谓知觉的含混本性,是指被知觉的物体与其背景物体之间的“图形—背景”式的相互映衬。美国现象学家德雷福斯对此的认识深刻而独到,他写到,“存在着一种基本的图形—背景现象,这对任何一种知觉都是必不可少的:我们经验中突出的、会引起我们注意的东西都会出现在某种背景上。这个背景总是多少有点不确定,永远不必使它确定下来,它会让确定的东西以一个统一的、有边界的图形的面貌出现,以此来影响这个确定事物的面貌”[18]。也就是说,自然知觉的特点是身体的不确定的期望与不确定的感觉材料之间的“内在性”的互动,即自然知觉是孕育着生成的。具体来说,在知觉的过程中,身体投入到世界中去感知和体验存在于其中的意义。但世界总是不确定的,因而被感知和体验的意义总有一部分是含混的,此时身体源源不断地投入未来,使未来变成现在,也就是使含混变成确定。其结果是,“被感知世界的意义就在这种知觉投入和扩展中不断被体验和发现,体验与世界联系的范围也不断扩大”[19]。而VR技术生成的知觉经验与此恰恰相反,它追求的是对精确和清晰的“忠诚”。一方面,VR中的每一个体验现象或知觉因素都是确定的、离散的感觉材料的逻辑组合;另一方面,VR编程系统按照清晰的规则,对完全精确的数据进行运算,努力实现“刺激—感觉”的绝对吻合。总而言之,在VR中身体与感觉材料之间是“外在性”的工具式机械关系,即VR技术生成的知觉经验不是通过身体的探索和互动呈现出来的,而是事先设定好的。

综上所述,身体的自然知觉是第一人称视角的原初体验,即各种感觉性质在不同情境、不同身体运动无穷变化的“图形—背景”的互逆结构中,呈现出其全部的生动和丰富的本来面目。而VR技术生成的知觉经验只是一种可以从第三人称视角进行外在观察的机械的“刺激—感觉”行为,且这种“刺激—感觉”的回应模式只有有限的数种,因此,身体的知觉经验必然被限定在一个扁平化的单向度的范围之内。正是由于这种局限,VR技术生成的教育知觉经验是无法取代身体的自然知觉经验的。

六、余论:“VR+教育”的限度与反思

通过上文我们看到,“学习者—VR技术”闭环回路预设的是“感觉材料”知觉哲学,在回路中学习者作为单纯生理事实的躯体,通过“刺激—感觉”的简单公式理解知觉经验,这与自然知觉经验中身体与世界之间辩证的交互作用以及各成分之间“图形—背景”的可逆结构背道而驰。其结果是,VR技术虽然能够惟妙惟肖地模拟对象,但“模拟对象不等于模拟体验”[12]。也就是说,在教育中VR技术生成的知觉经验尚无法取代身体的自然知觉经验。有鉴于此,我们建议VR技术的教育应用应该恪守“合理的限度”或“伦理尺度”[20]。虽然VR技术似乎能解决某些教育问题,但其应用需要适合的环境和条件。比如,《教育部关于开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》中明确指出,在“能实不虚”的基础上重点解决真实实验项目条件不具备或实际运行困难,涉及高危或极端环境,高成本、高消耗、不可逆操作、大型综合训练等问题[21]。反观那些关于“VR+教育”的狂热、盲目的认识与应用,实际上既偏离了VR技术的发展规律,也漠视了教育发展的现实条件,造成了“VR+教育”的虚假繁荣。

[参考文献]

[1] CURREN R.教育哲学指南[M].彭正梅,译.上海:华东师范大学出版社,2011:304.

[2] 陈晓瑞.西方教育哲学流派课程与教学思想[M].北京:中国轻工业出版社,2008.

[3] 约翰·杜威.经验与教育[M].姜文闵,译.北京:人民教育出版社,2004:297.

[4] 肖峰.经验的技术性生成——从心灵哲学的视角看[J].马克思主义与现实,2014(4):54-60.

[5] 沈阳,逯行,曾海军.虚拟现实:教育技术发展的新篇章[J].电化教育研究,2020(1):5-9.

[6] 彭正梅.现代西方教育哲学的历史考察[M].上海:上海教育出版社,2010.

[7] 张诗亚,周谊.震荡与变革——20世纪的教育技术[M].济南:山东教育出版社,1995:167.

[8] 赵沁平.虚拟现实研究概况[J].计算机研究与发展,1996(7):493-500.

[9] 刘宏宇,袁子涵,郑晴怡.认识VR实质的哲学进路[J].国际新闻界,2017(11):10-29.

[10] CLARK A. Contemporary problems in the philosophy perception[J]. American journal psychnology,1994(4):613-622.

[11] 吉姆·布拉斯科维奇,杰米里·拜伦森.虚实现实:从阿凡达到永生[M].辛江,译.北京:科学出版社,2015:1.

[12] 苏丽.沉浸式虚拟现实实现的是怎样的“沉浸”[J].哲学动态,2016(3):83-89.

[13] 劉胜利.从对象身体到现象身体——《知觉现象学》的身体概念初探[J].哲学研究,2010(5):75-82.

[14] 肖峰.哲学视域中的信息技术[M].北京:科学出版社,2018:260.

[15] 胡小安.虚拟技术与主客体认识关系的丰富[J].科学技术与辩证法,2005(1):83-86.

[16] 张恩涛,方杰,林文毅,等.抽象概念表征的具身认知观[J].心理科学进展,2013(3):429-436.

[17] 邹一桂.小山画谱[M].济南:山东画报出版社,2009.

[18] 休伯特·德雷福斯.计算机不能做什么[M].宁春岩,译.北京:三联书店出版社,1986:247.

[19] 庞学铨.身体性理论:新现象学解决心身关系的新尝试[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2001(6):5-13.

[20] 孙田琳子.虚拟现实教育应用的伦理反思[J].电化教育研究,2020(9):48-54.

[21] 教育部.教育部办公厅关于2017—2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知[EB/OL].[2021-10-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7945/s7946/201707/t20170721_309819.html.