“大闸蟹”与“大煠蟹”考辩

文/宁波

每年金桂飘香之时,也是“秋风起,蟹脚痒”的尝蟹佳季。菊黄稻香之时,备一点姜末香醋,再温一壶黄酒,亲朋好友围在一起品尝美味的大闸蟹,是多么令人畅快的事儿。在大快朵颐之余,总有人会追问“大闸蟹”一名究竟如何而来,到底该俗称“大闸蟹”还是“大煠蟹”呢?

一、大闸蟹说

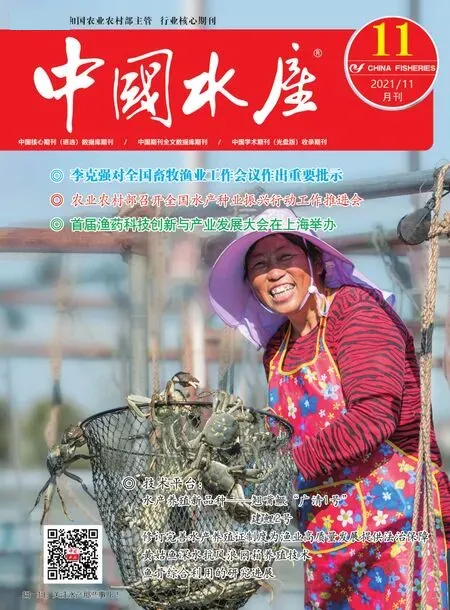

“大闸蟹”,学名中华绒螯蟹(Eriocheir sinensisH.Milne-Edwards,1853),也常被俗称为螃蟹、河蟹、清水蟹。中华绒螯蟹在分类学上属于节肢动物门、甲壳纲、软甲亚纲、十足目、爬行亚目、短尾附目、方蟹科、弓蟹亚科、绒螯蟹属。绒螯蟹属共有中华绒螯蟹、日本绒螯蟹、狭额绒螯蟹、台湾绒螯蟹等几种,而中华绒螯蟹分布最广、个体最大、产量最多,也是本属中经济价值最高的一个种(见图1)。

图1 中华绒螯蟹

“大闸蟹”的俗称究竟是如何产生的呢?据说当下比较流行的解释,来自近现代小说家、翻译家包天笑。1973年11月7日,包先生在《新民晚报》发表的《大闸蟹史考》一文中提到,“有人说:‘煮’字与‘闸’字音相近,是方音的变迁;有人说字典上有‘煠’字,即是以水蒸之的解释。有一日,在吴讷士家作蟹宴(讷士乃湖帆之父),座有张惟一先生,是昆山人,家近阳澄湖畔,始悉起原委。他说:‘闸字不错,凡捕蟹者,他们在港湾间,必设一闸,以竹编成。夜来隔闸,置一灯火,蟹见火光,即爬上竹闸,即在闸上一一捕之,甚为便捷,这便是闸蟹之名所由来了。’”这里的“闸”,也被称作“簖”,其前身是“沪”,是一种用竹栅栏编制而成的,插在水里,利用涨落潮阻断鱼蟹去路进行捕捞的渔具(见图2)。《陆龟蒙集》有载:“编竹取鱼曰沪。吴俗谓之簖。”

图2 蟹簖作业示意图

袁诹不同意这个解释。他在《咬文嚼字》1997年第1期发表《“大闸蟹”试释》一文,认为吴语“闸”指的是一种烹饪方法,就是将食物放在清水中煮熟,所以叫作“闸蟹”。

吴斯锦对袁文不以为然,在《咬文嚼字》1999年第7期发表《〈“大闸蟹”试释〉刍议——与袁诹先生商榷》,引用李渔《闲情偶寄》:“凡食蟹者,只合全其故体,蒸而熟之,贮以冰盘,列之几上,听客自取自食。……则气与味纤毫不漏”,可见“大闸蟹”是“蒸”而不是“煮”熟的。他认为“大闸蟹”中的“闸”,指的是捕捞地点。因为河蟹有生殖洄游习性,蟹苗诞生在江海交汇处,后溯江而上进入江河湖泊等淡水中长成,入秋后,河蟹性腺逐渐成熟,遂开始生殖洄游,到江海交汇处交配繁殖,周而复始。在沿江入海过程中需要爬越河口道闸,渔民了解河蟹这一习性后,就在闸口设罟而待,捕捞“大闸蟹”了。

庄泽义在《咬文嚼字》2002年第5期发表《也说“大闸蟹”名称的由来》,认为“大闸蟹”的烹饪方法是清蒸,而非水煮,因此“大闸蟹”并非“大煮蟹”。他认为“大闸蟹”的“闸”来自渔民自设的“草闸”。旧时阳澄湖渔民捕蟹,在湖中置草闸,晚上点上渔火,蟹有趋光性,成群结队顺此攀爬而上,渔民清晨到草闸处收获即可。这“草闸”,也就是所谓用竹子编制的“蟹簖”。庄文的观点,显然支持包天笑等人的说法。

二、大煠蟹说

2014年10月9日,曹珊在《羊城晚报》发表《“大闸蟹”名之由来》,提出:“包天笑的说法倒是贴近、合理,只不过他弄错了‘闸’字的正确写法。此‘闸’当为‘煠’,音同。古人有云‘菜入汤曰煠’,所谓‘煠’,即以热水蒸煮食物。此法亦为吴地美食烹饪的一种地区特色。且中华美食基本上都是以烹饪手法来命名的,而非如张惟一所说的以捕蟹之法来命名的。”根据曹文观点,所谓“大闸蟹”,实为“大煠蟹”。

然而,根据自古买卖的经验,贩卖鲜活水产品的小贩,以烹家口吻,即如何烹吃河蟹来卖蟹,无论如何也说不通。明明卖的是活生生的大蟹,嘴里却喊着煮熟的“大煠蟹”,逻辑上风牛马不相及。就像卖鲜鱼的不会叫喊“大蒸鱼”“大煎鱼”“糖醋鱼”,卖活鸭子的不会叫唤“烤鸭”“咸鸭”等售卖一样。显然,卖蟹人挑担吆喝的“闸蟹来大闸蟹”,卖的是活蟹,这个“闸”字无论如何不会是烹法的“煠”字。卖蟹人毕竟不是厨师。谓“大闸蟹”为“大煠蟹”,多半是为了解释“大闸蟹”而牵强附会的说法。

尽管如此,争论还没有结束。周仕凭在《环境教育》2017年第10期发表《也谈“大闸蟹”名称的来历》,认为“大闸蟹”源自河道之间的石闸(俗称“大闸”),那里常常可以抓到既干净又大的螃蟹。说那时大闸是用石头砌的,石与石之间不用水泥,其缝隙里常常可以抓到大螃蟹。大闸石头缝里的螃蟹,个头大,蟹爪蟹壳干净,蟹身无泥,体大膏肥,青壳白肚,因此产生了“大闸蟹”。这个解释乍一看有道理,但仔细一想又不免牵强。凭我们的日常生活经验,在石头缝里抓蟹,费时费工夫,要抓到可以让那么多小贩沿街挑担售卖的量,基本上有些天方夜谭。此说虽然解释了“大”和“闸”,却在解释“量”上不尽人意。

三、大闸蟹与大煠蟹辩

上述“大闸蟹”与“大煠蟹”之辩,多来自文人。由于缺少对河蟹生物学的认识,因此,争论时难免各执一词,也未能脱离字面理解的局限。其实,要搞清楚“大闸蟹”叫法的由来,首先需要弄清楚河蟹的生殖洄游习性。

河蟹是一种营生殖洄游、索饵洄游的甲壳动物,以长江水系的河蟹为例,在每年金桂飘香、芦花飞扬之际,河蟹性腺逐渐发育成熟,开始成群结队沿江而下行生殖洄游,于次年春季抵达崇明外长江入海口的半咸水弧形带繁育后代。可见,上海崇明岛外淡海水交汇处是长江水系河蟹地地道道的故乡。等到蟹苗孵化出来后,它们又一边觅食、一边变态发育、一边溯江而上行索饵洄游,到黄浦江、长江、太湖、阳澄湖等淡水水域长大。

熟知河蟹这一生活习性的渔民,每年秋季就在河蟹生殖洄游路线上设“簖”,静待浩浩荡荡的河蟹大军,轻轻松松就能捕获个大肥美、黄满膏浓的大闸蟹了。此时捕捞的河蟹,由于性腺发育成熟,身体规格几乎长到最大,成了人人称道的“黄蟹”“膏蟹”,味道鲜美。这也就是屈大均所说的“网蟹何如簖蟹肥”,储树人所谓的“最是深秋簖蟹好,一斤仅买两筐圆”。

渔人设簖而捕,产量可观,有道是“十倍收来簖蟹肥”(清张沙白《宝应竹枝词》),“一夜海潮拥蟹至,朝来几担入城中”(清王士禄《锦秋湖竹枝词》)。而在其他非生殖洄游季,河蟹是不可能形成一群群大蟹阵,因簖而被密集捕获的。由此,这不仅解释清楚了“大闸蟹”中的“闸”字和“大”字,也很好地反映了“量”字。故争来争去,包天笑先生的说法,其实最贴近实际。

随着经济社会的发展,“大闸蟹”之名越叫越响,只是由于河蟹人工育苗和生态养殖技术的突破,以及现代水系河网改建,以前浩浩荡荡的河蟹生殖洄游场景已比较罕见,代之以如今的养殖蟹秋季丰收捕获,在菊黄蟹肥、稻花飘香之际捕蟹、谈蟹、品蟹、论蟹了。