“我有幸见证开放的历史时刻”

崔隽 朱东君

一把主席槌(仿制件),一份议定书(复制件),一套签字笔、笔台和吸墨器(仿制件),一本中国代表团成员使用的笔记本,一片能够触摸展示20年开放成就的专区……前不久,在采访第四届中国国际进口博览会(以下简称进博会)期间,《环球人物》记者参观了商务部在国家会展中心(上海)主办的“中国加入世界贸易组织20周年专题展”。这些载满了时光记忆的实物、照片和视频,再现了复关、入世的曲折历程,更记录了20年来,特别是党的十八大以来,中国履行入世承诺、倡导多边主义、参与世界贸易组织(WTO)改革的一个个大事件。

11月4日晚, 国家主席习近平以视频方式出席进博会开幕式并发表题为《让开放的春风温暖世界》的主旨演讲。习近平强调,开放是当代中国的鲜明标识。今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来,中国全面履行入世承诺,不断扩大开放,激活了中国发展的澎湃春潮,也激活了世界经济的一池春水。这20年,是中国深化改革、全面开放的20年,是中国把握机遇、迎接挑战的20年,是中国主动担责、造福世界的20年。习近平指出,以世界贸易组织为核心的多边贸易体制,是国际贸易的基石。中国支持世界贸易组织改革朝着正确方向发展,支持多边贸易体制包容性发展,支持发展中成员合法权益。中国将以积极开放态度参与数字经济、贸易和环境、产业补贴、国有企业等议题谈判,维护多边贸易体制国际规则制定的主渠道地位,维护全球产业链、供应链稳定。

这是中国在世界百年变局和世纪疫情交织、单边主义和保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的时刻,向世界作出的庄严宣示。

20年前的11月11日,中国签署加入世贸组织议定书。30天后的12月11日,中国正式成为世贸组织第143个成员。世贸组织迎来了中国,中国对外开放也跨越了一座“里程碑”。20年后的今天,在本届进博会上,中国宣布了扩大高水平开放的新举措,对维护真正的多边主义提出了中国主张,在新的历史起点上向世界传递出“开放强音”。

入世20年的故事,是中国与世界交融共赢的故事。在这个节点,入世首席谈判代表龙永图收到的采访邀约、论坛发言邀约可谓是纷至沓来,人们格外想听听他的回忆和见解。而在今年春天,原对外经济贸易部(1993年改为对外贸易经济合作部)世贸处副处长、后来成为高朋律所高级合伙人的王磊,也与老同事们重聚,商量着要为20周年写点东西,“20周年再不写,30周年时能写的人就更少了”。

“我的心随之‘砰地一震”

“2001年11月10日,(会议)进行到最后阶段时,要对报告的每一项内容进行审核,由成员国代表举手表决。每通过一项,槌子就在桌子上重重地敲击一下,我的心也随之‘砰地一震。几百项内容表决下来,我都觉得快得心脏病了。”对《环球人物》记者谈起20年前WTO第四届部长级会议批准中国入世的历史时刻,龙永图的记忆宛如昨日般清晰。

而他经历的最富戏剧性时刻,发生在此前中美双边市场准入协议谈判的最后关头。那是1999年11月,谁都知道,中国能否顺利入世,关键在于中美能否达成协议,但双方胶着了六天六夜。

1999年11月9日,美国谈判代表巴尔舍夫斯基率团抵达北京。10日上午10点半,原对外贸易经济合作部部长石广生、首席谈判代表龙永图与美方代表见面,双方开始谈判。

到了这个阶段,都是“硬骨头”问题:电信、保险、汽车、音像……11月14日,围绕外资控股权、“特殊保障条款”的取消时间、中国是否取消化肥专营权等问题,谈判再次陷入僵局。到了晚上,美国人离开谈判桌后开始“玩消失”。不管是通过外交部联系美驻华使馆,还是石广生把电话打到美方下榻的王府酒店,都找不到人。没想到到了这一刻,美方还能上演一出“掀桌子甩脸子”的戏码。

入世谈判中最艰巨的是中美双边谈判。1996年6月,中美知识产权磋商前,原对外贸易经济合作部部长石广生(右一)与首席谈判代表龙永图(左二)等人讨论。

1999年11月15日,中美签署关于中国加入W TO的双边协议。图为原对外贸易经济合作部部长石广生(前排右一)与巴尔舍夫斯基等举杯祝贺。

后来,中方通过美驻华使馆与美代表团交涉,指出美方不辞而别是错误的。11月15日凌晨4点,美方再次回到谈判桌。谈判经验丰富的龙永图发现了不同以往之处。“如果美方只准备做一次表面会谈,对谈判有一个交代,不需要4点开始,七八点就行;而且要求小班子会谈,说明准备在小范围内做出妥协。根据我的经验,重大妥协往往是在小范围内做出的,最重要的妥协甚至是在团长和团长一对一的谈判中做出的。”而且,会谈开始后,美方提议,把这些年达成的500多页协议逐一校对,严谨到每一个标点。

龙永图决定打一个重要电话。早上6点和7点,他两次致电时任国務院总理朱镕基的办公室,希望向最高决策层传递一个重要信息——美方真的想签约了。

8点,中美大范围会谈开始了,双方各三四十个人做最后的会面。9点多,朱镕基回了电话,向龙永图确认美方有签字意愿后说,你和美国打了那么多年交道,我相信你的判断,我再向中央请示。

11月15日当天,朱镕基原本在出席中央经济工作会议,但是会议中途他和副总理钱其琛、国务委员吴仪来到谈判第一线,做最后的决断。

与美方代表见面之后,朱镕基强烈表达了自己的不满:“忽然消失,第二天早上又不辞而别,这是很不礼貌的!”“到现在我还莫名其妙,好像这不是谈判,是在捉迷藏。所以,我今天必须来见你,因为这是必要的!……不说达得成,也不说达不成,忽然就消失了,这在政治上是严肃的吗?因此,我就想当面问问你们,你们究竟想怎么办?”

接下来的谈判中,朱镕基亲自和巴尔舍夫斯基谈。在龙永图的回忆中,朱镕基第一句话就说,“龙永图你也不要啰嗦了,就把目前还没有解决的问题给我写在一个小条子上”。

龙永图写下7个问题。最终双方都亮出了底牌。中方接受了“特殊保障条款”15年的期限,而美方不再要求对电信和保险行业持股超过51%。在音像方面,中国承诺日后每年进口20部美国电影,但驳回了美方在中国出版、制作、发行音像以及对电影院控股的要求。中方始终坚持化肥专营,但放开了美方银行在国内汽车信贷业务上的限制。

1999年11月15日下午4点,中美双方签署了关于中国加入WTO的双边协议,入世路上最艰难的谈判终于尘埃落定。两年后,中国正式加入WTO,结束了15年的谈判长跑。

“走,我们给他们‘上课去!”

“最开始我们谁也没料到,从复关到入世,这件事情要花15年去推进。”王磊对《环球人物》记者说。

中国与关贸总协定的渊源可以追溯到1947年,当时中国是关贸总协定23个创始缔约国之一。1971年,中华人民共和国恢复联合国合法席位,台湾当局代表被驱逐出联合国和关贸总协定。

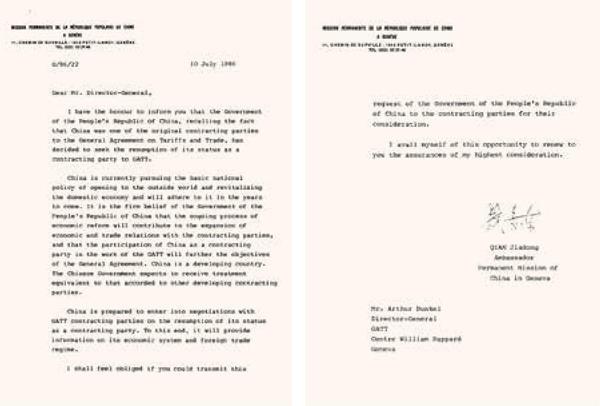

随着中国实行改革开放,中国经济与世界经济联系日益紧密。从加快实行改革开放政策、进一步发展国民经济的需要出发,1986年,中华人民共和国递交了恢复关贸总协定缔约国席位的申请书。同时,关贸总协定缔约方启动了乌拉圭回合多边贸易谈判,中国作为全面参加方参与其中,复关和多边贸易谈判同时启动。

这一年7月,北京大学硕士毕业生王磊来到对外经济贸易部国际关系司负责关贸总协定事务的二处工作。办公室里只有七八个人,要对接国家计划委员会、国家经济委员会、国务院特区办公室、国家外汇管理局等各个部门,召集会议反复沟通,起草《中国对外贸易制度备忘录》。

“这相当于一个自我介绍。”王磊说,“这份备忘录从1985年开始起草,包含了当时中国经济贸易制度的方方面面,比如关税及税收制度、企业制度、进出口许可证、商品检验制度、外汇管理、经济特区等情况。备忘录用A4纸打印出来只有二十来页,但从起草到定稿提交,七易其稿,耗时两年。”

1987年2月,中国向关贸总协定秘书处提交了备忘录。3月,关贸总协定中国工作组成立。凡是想跟中国单独谈判的国家,可以自由报名参加。最后有37个国家加入工作组。

1986年,中华人民共和国向关贸总协定秘书处递交的英文版复关申请。

接下来中国要面临的是审议和答疑环节。“成员方们看了备忘录,有些看不懂的地方,也有些装不懂的地方,汇成一沓很厚很厚的问题单返回来,我们先进行书面答复,再进行现场口头答疑,这样反复了好几轮。”王磊说。

当时向外国人解释中国的经济体制是很难的。王磊记得,时任关贸总协定法律司司长名叫罗斯勒,是一个冷峻的德国人,身材高大魁梧,走路一迈近三尺。“商品经济是什么意思?”讨论中国有计划的商品经济体制时,他一脸迷茫,“难道是原油换小麦这样初级产品交换的经济吗?”

首任谈判代表、原对外经济贸易部副部长沈觉人接受媒体采访时曾说:“有相当长一段时间我们讲的是‘有计划的商品经济,这个名词人家听不懂。实在没办法,我私底下说,有计划的商品经济就是有计划的市场经济,他们说懂了。当时社会主义市场经济的概念还没有提出。我们代表团里有人跟我讲,你胆子真大,敢用‘市场经济这个词。”

类似的问题还有很多,比如中国代表提到“强制性计划有法律效力”,有些外国代表不理解:“如果你的公司一年计划生产5万台冰箱,但最终只生产了3万台,这不是违反法律效力吗?工厂领导是要坐牢吗?”

“在瑞士日内瓦关贸总协定大楼的会议厅里,我们面对面一题一题地解答,最初是很不适应的,因为对方根本不了解我們的国情。”王磊说,“去答疑前,沈部长经常半开玩笑半认真地说:‘走,我们给他们上课去!”

这也是一个求同存异的过程。“我们反复解释自己,把自己说得明明白白,让别人理解,然后看看大家有哪些相同的地方,有哪些不同的地方,遇到不同又该怎么办。”

“更重要的是,我们通过在一线接触各国代表,发现中国跟世界贸易体制进行互动时,的确存在一些不匹配、不接轨的地方。”王磊说,“比如我们检验国产产品和进口产品,当时使用两套标准;价格体系,比如逛故宫,中国人门票20元,外国人门票80元,实行不同价格。这在上世纪80年代的中国人看来很普遍,但是放到国际贸易规则中,就是要改进的地方。”

与此同时,国内对于复关仍然抱有“狼来了”的顾虑,担忧主要集中在对汽车和农业领域。“我们的汽车企业刚刚起来,会不会受到的冲击太大?我们的农业一直比较弱,美欧的农业是世界上最发达的,美国只有5%的人口种地,喂饱3亿人,而我们国家当时至少一半人口在农村。”第二任复关谈判代表、原对外经济贸易部副部长佟志广说,“但我心里明白,一些东西必须得淘汰,逼着你调整。”

对此,佟志广这样比喻:“复关、入世好像一片庄稼地需要雨,雨下来了,庄稼长得比以前好,但低洼的地方肯定要淹掉。这个代价是一定要付的,否则大片庄稼不长了。事实证明很多担心都是多余的。”

关贸总协定对中国贸易制度的审议一直持续到1992年。这一年,党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的方针。随后国内掀起了一股“关贸热”,许多部门和行业都开始研究复关带来的机遇与挑战。在关贸总协定缔约方中,中国建立社会主义市场经济体制也引起热烈反响,对中国贸易制度的审议于当年正式结束。中国复关谈判开始进入多双边谈判阶段。

此后,中国为推动谈判作出了巨大努力,作出了改革外汇体制、逐步取消非关税措施等重大承诺,并提交了货物贸易减让表和服务贸易减让表,签署了《乌拉圭回合多边贸易谈判结果最后文件》。

乌拉圭回合多边谈判的成果之一是建立世界贸易组织(WTO) ,取代关贸总协定,并于1995年1月1日正式运作。为成为WTO创始成员,中国提出了在 1994年底完成实质性谈判的时限,并与各缔约方进行了三轮市场准入谈判,但是由于少数西方国家漫天要价,无理阻挠,中国于1994年复关未果。

从1986年到1991年,沈觉人担任第一任复关谈判代表。

从复关转向入世,王磊给记者打了个比方:“原来这个俱乐部只有一层楼,现在变成三层楼了。你再买门票入场,只买一层楼的就远远不够了。关贸总协定只管有形产品的进出口,但加入WTO,中国需要与各方谈判更多的议题,强化本国知识产权保护,开放中国的服务业市场,在银行、保险、证券、通信、批发零售、律师等诸多服务业领域,允许外国的企业、公司、事务所来华投资兴业,或从境外跨境提供服务。市场开放的范围如此之广、程度如此之大、涉及国内部门如此之多,使得加入WTO的谈判变得更复杂艰难了。”

“美国就像一个被惯坏的孩子”

对于谈判桌上的美国,佟志广有过一个精妙的比喻:“美国就像一个被惯坏的孩子,就像一个小孩到理发馆里剃头,他不老老实实坐着,老动。你得用很大的力量把他按住。”王磊也告诉《环球人物》记者:“中美谈判是最费力气的。”

在入世的过程中,中国与37个成员展开了双边谈判。其中中美双边谈判是最复杂、最曲折、最艰难的部分。有西方经济学家评价,这是全球多边贸易体制史上最艰难的一次较量,在世界谈判史上也极为罕见。

早期美国出于经济和政治上的考虑,对中国复关谈判的态度相对积极,中美双边谈判取得实质性进展。但进入90年代,随着国际形势的变化,中美双边谈判陷入停顿,后虽逐步恢复,但美国基本立场改变,态度消极,致使谈判徘徊不前,波折不断。

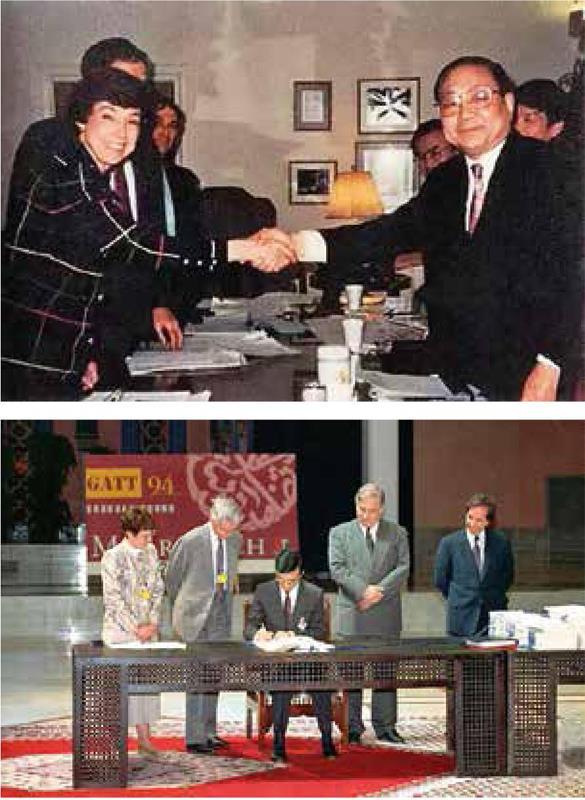

上图:1992年,复关谈判代表、原对外经济贸易部副部长佟志广(右)与美国达成市场准入协议。下图:1994年4月15日,复关谈判代表、原对外贸易经济合作部副部长谷永江(中)在乌拉圭回合“最后文件”及“世界贸易组织协议”上签字。

2001年11月10日,在多哈举行的W TO第四届部长级会议审议并通过了中国加入WTO的决定。中国代表团团长石广生(右一)、副团长龙永图(右二)及其他成员鼓掌庆贺。

龙永图说过,他被选中参与谈判,源于1991年一次偶然的机会。时任对外经济贸易部部长李岚清发现他英文很好,“李岚清当时讲过,我们需要一些能够用英文跟人吵架的人。因为当时的斗争是很尖锐的。”

谈判中,美国人常常态度强硬,气势汹汹。但中方并不买账,而是坚决打“态度战”,要把美方的盛气压下去。“谈判是有国家尊严在里头的。”龙永图说。

在一次关于肉类检疫的谈判中,龙永图将美方代表直接赶出了办公室。当时中方要求对美国出口到中国市场的肉类进行严格检查。美国代表认为,他们的肉安全得很,不必进行检查。“后来他还说,你们国家的肉都是注水肉之类的,不要说人不吃,就连狗都不会吃。我一听就特别生气,我说你谈判可以谈,但別侮辱我们。我很严厉地跟他说:今天我不想跟你谈,你最好离开我的办公室!”龙永图说。

原对外贸易经济合作部部长石广生也对美国人拍过桌子。那是在谈判的最后阶段,美国总统经济顾问斯珀林对中国谈判代表团气急败坏地说:“你们的这个条件,永远、永远、永远……也加入不了世贸组织!”他连说了6个“永远”。石广生一听就火了,“啪”的一声拍了桌子:“你记住,你是在中国的领土上,中国过去受人摆布的时代一去不复返了!”

不过,针锋相对不是谈判的全部,更多时候是互相让步。“任何成功的经济贸易谈判,最后都是妥协的结果。这也就是互利共赢吧。”沈觉人曾这样说。

龙永图也说,谈判的原则之一是厚道,要用“双赢”的理念分析问题。特别是谈到最后,他经常换位思考。“有时躺在床上想,如果我是美国代表,我为什么会支持某个问题;如果我是欧洲代表,我为什么会提出某个要求。不能认为外方提出来的都对中国不好,就是无理要求,而是要实事求是地评估。”

但是在谈判桌上,美国的要求经常是“滚动式要价”。当中国就美方提出的条件展开谈判并即将取得进展之际,美方又会提出新的条件,甚至出尔反尔,随时推翻已经签署的文件。

“漫天要价、唯利是图的谈判风格背后,是美国早就看准了中国是个大市场。”王磊说,“他们不是说接纳中国成为WTO成员就行了,而是一定要得到真金白银的好处。”

早在审议中国贸易制度阶段,成百上千的问题中有一半以上是美国提出的。与其他国家不同,美国对谈判的所有内容都感兴趣——从汽车到小麦、从金融到电信、从电影到分销。他们要求解决几千种产品的进口关税,以及涉及WTO规则下将近100个服务贸易部门的问题。如果能与美国达成协议,相当于翻越了一座高山,扫平了中国入世路上最大的障碍。

回顾谈判历程,王磊认为,中美谈判最大的难点是最惠国待遇。“没有最惠国待遇,出口到美国的东西要交百分之几百的税,相当于无法出口。反之,有了最惠国待遇,税率就是百分之几。中美建交后,美国给了中国最惠國待遇,但需要一年一审,这给企业带来很多不确定性。而加入WTO,基本的一条就是成员国间须无条件给予最惠国待遇。中国一提出这事,美国马上就说做不到,有困难,这涉及修改法律,美国法律规定,和‘共产党国家做生意是要进行限制的。”王磊将最惠国待遇比喻为美国的一根胡萝卜,如果想尝胡萝卜,美国就提出诸多要求。

中国加入WTO后,美国国会修改了法律,将中国的最惠国待遇改为永久性。“尽管如此,这么多年美国还是不断制造各种杂音骚扰你,国会里整天嚷嚷,弄得我们的企业经常七上八下的。”王磊说,“美国历来的贸易政策,所谓的开放市场和贸易优惠,无不夹杂着他们的政治考量,或者叫意识形态考量,自始至终如此,以后也会如此。”

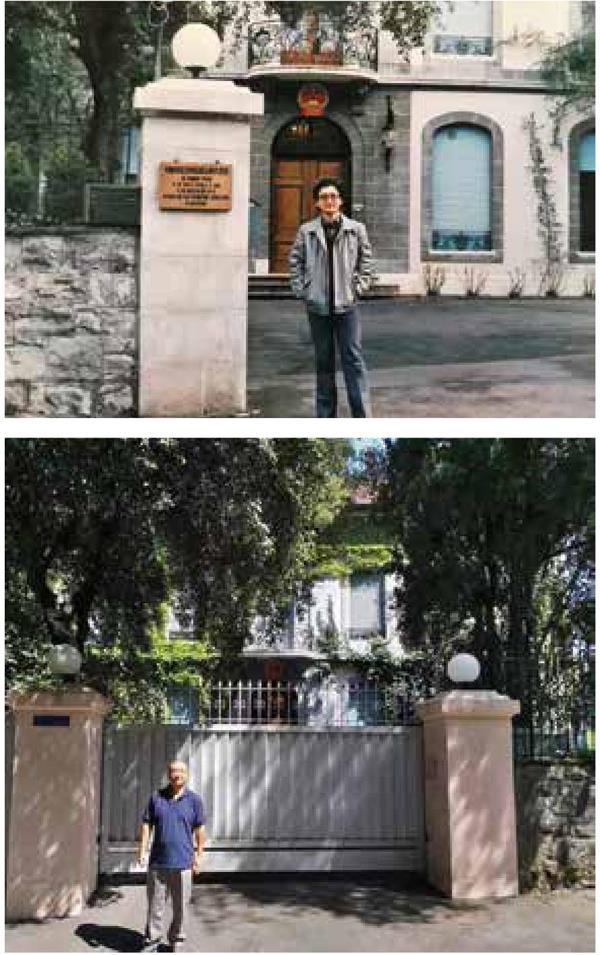

作为谈判亲历者,王磊保存着两张照片,上图是1988年他在中国常驻日内瓦使团工作时于使团门前留影。下图是2018年他重访旧址,站在同样位置,微笑望向镜头。他庆幸生逢其时,参与并见证了这段历史。

“我的心一直在那里,没有离开过”

回顾复关、入世的15年谈判,王磊对四任谈判代表都有着深刻的印象,认为他们是中国经贸人、外交人的缩影——站在对外开放一线,在谈判中为国家利益竭尽全力。

“第一任谈判代表是沈觉人。沈部长是个老经贸,很精干的一个人,是杰出的谈判家。”王磊说。从1986年起,沈觉人主持了最初5年的谈判,迈出了复关第一步。

1991年,佟志广接任谈判代表,当时正是复关谈判最艰难复杂的时期。“中国工作组陷入停顿,台湾地区入世问题纠缠胶着,佟部长受命于危难之际,像一股强劲的清风。他开口字正腔圆,说话慢条斯理,时而笑声朗朗,时而侃侃而谈。在谈判的艰难岁月里,他乐观风趣地给我们年轻人描绘了中国上班族未来的一个早晨:以后早上出门上班,你先打开抽屉,在几只手表中选一个戴上,出了门还要想想今天开哪辆车上班。那是1992年,他描述的场景我们觉得遥不可及,如今都成为现实。”王磊说。

1993年,原对外贸易经济合作部副部长谷永江接替佟志广,率团进入复关谈判攻坚阶段。王磊印象最深的是1994年马拉喀什部长大会。谷永江率团出席大会,签署乌拉圭回合的协定文本。

“谷部长清瘦干练,儒雅风趣,他称自己是领队,副团长龙永图是教练,我们各位都是场上球员。”王磊说, “在关贸总协定时代最后一次工作组会议上,谷部长直言抨击美国漫天要价、阻挠谈判的行径。会后印度尼西亚大使握着谷部长的手说:‘如此一针见血的发言,只有中国能做到。”

从1997年起,龙永图作为首席谈判代表(副部长级),在第一线领导中国入世谈判。王磊回忆说:“龙部长的特点是非常有担当,他身上有几任代表的共同点,做事稳当,但同时他会设置具体的目标,那种把事情往前推进的劲头让人印象深刻。”

如今78岁的龙永图谈起入世时,我们仍然能在他身上看到这种劲头。在参加入世20年相关研讨会时,他侃侃而谈:“入世对改革开放有两个重大突破:一是在承诺搞市场经济的情况下,坚持社会主义市场经济;二是在承诺开放市场时,坚持我们是发展中国家。我们从来就没有丢掉社会主义市场经济这样一个承诺,从来没有丢掉发展中国家的对外开放。”“我们并没有把中国在入世谈判中的承诺作为对外开放的终点,而只是作为一个起点。”

几代人的征程仍在延续。作为谈判接力长跑中的无数亲历者之一,王磊感慨万千。他保存着两张照片,一张是1988年他在中国常驻日内瓦使团工作时,于使团门前的留影,一脸朝气蓬勃。另一张是2018年他重访旧址时,站在同样位置,微笑望向镜头。他说:“我不仅是怀念那段岁月,我的心一直在那里,没有离开过。今年是中国入世20年,我有幸见证开放的历史时刻,有幸为此来过、奋斗过。”