论现代学术转型视野下梁启超的类书观

周生杰

摘要:作为现代学术转型时期百科全书式的学者,梁启超先生对古代类书进行了多方位的审视。出于实用的理念,其饮冰室藏书楼中收藏大量类书,为读书治学提供了巨大帮助。不同于以往学者从政治角度看待古代类书编纂,梁启超先生回归类书编纂的文化本位,从文献保存的角度溯源类书编纂。关于类书的文献价值,梁启超先生以之为从事古书辑佚的主要资料来源,并认为类书越古,保存资料价值越高。在积极参加公共图书馆创办过程中,梁启超先生提出新式类书编纂的设想,其功用就是现代意义上的百科全书,并主张编纂工作交给以图书馆学会为主的学者团体。

关键词:学术转型;梁启超;类书观

中图分类号:I206.6 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2021)05-0026-008

19世纪末到20世纪初,现代学术发展面临着科举黯然退场、西学强势进入的新形势,传统中国的知识体系内部开始分化,学术研究相应地出现重大调整。梁启超先生生当其时,积极应对新旧学术转型带来的各种挑战,终成一代学术大师,取得了影响久远的多方面成就。缪凤林在《悼梁卓如先生》一文中说:“士君子怀绝人之姿,生忧患之世,以言论觉天下,自负其材,得摄尺寸之柄,其云蒸龙变,欲有所会其度。事与愿违,退而论书策以自见。若近世之新会梁氏,庶几其人。”[1]简短的几句话,概括出梁启超先生一生的抱负与才学。从治学来说,梁启超先生是全才,他以新学眼光研究古代文化,以进化论观点和西学的方法整理现代学术,从而开启了学术研究的新风。梁启超先生开启的学术新风是以古典学术作为研究基础的,对古典学术进行较为全面的清理,在这一过程中,他给予类书以极大的关注,把类书放在现代学术转型的视野下进行审视。

一、殚事收集:饮冰室所藏类书

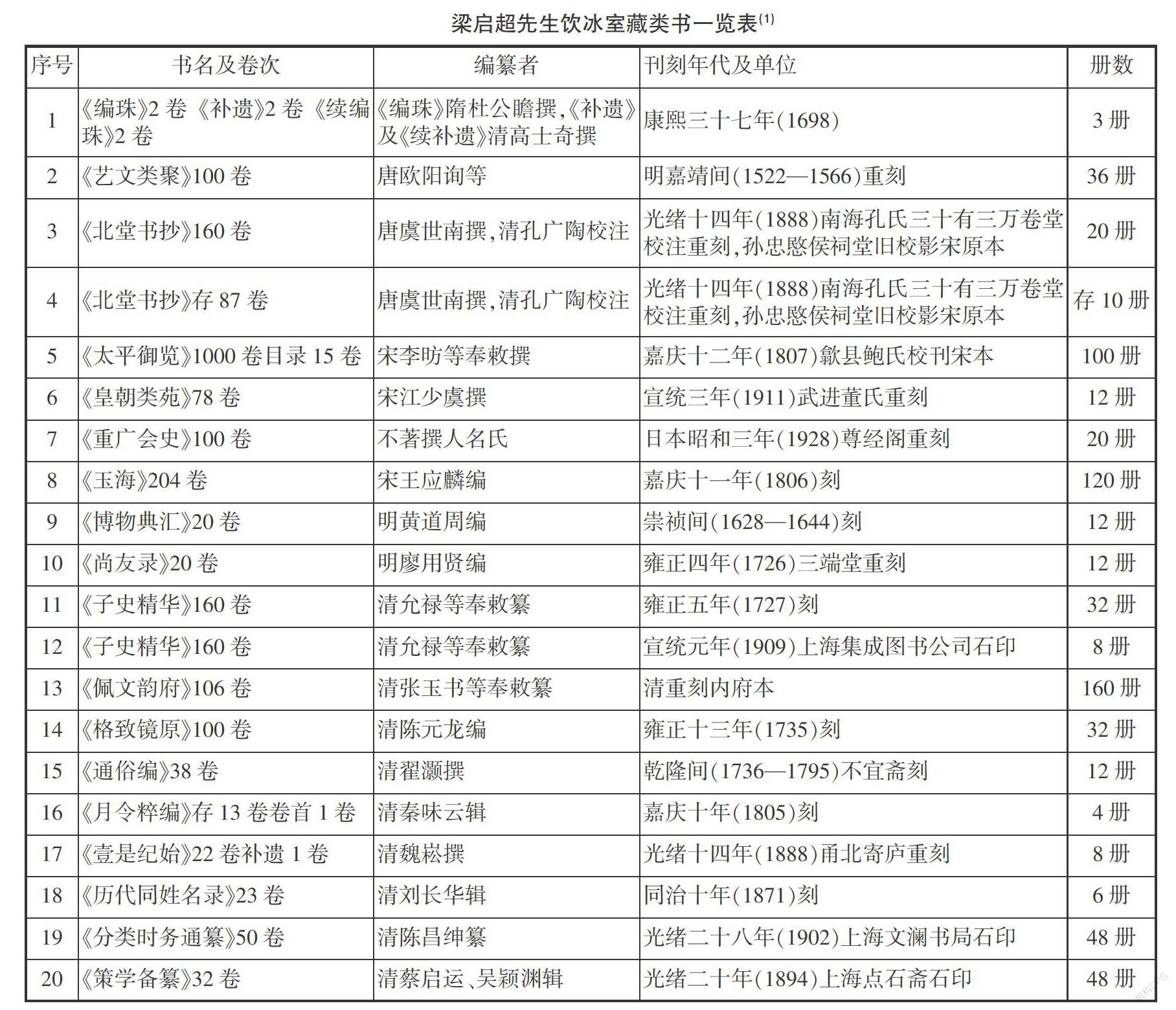

梁启超先生一生无时无刻不把读书放在首位,他在《萬木草堂书藏征捐图书启》中说:“学也者,非可以向壁而造,捕风而谭也,则必读书;又不能抱高头讲章,兔园册子以自足也,则必多读书。虽然,以数千年之中国,为书数十万卷,其必读者亦数万卷。加以万国大通,新学日出,横行之籍,象鞮之笔,无一书可以弃,无一书可以缓。”[2]第1集,427正是基于对书籍读之若渴的心理,他从青年开始就重视购藏典籍,经过不断积累最终成为近代史上著名的藏书家,伦明《辛亥以来藏书纪事诗》、徐信符《广东藏书纪事诗》等皆为之立传。“戊戌变法”失败后,梁启超先生逃往海外,藏书全部遗失。清廷灭亡后,他才得以回国,重新购藏,到了晚年,其饮冰室藏书达3470种,41819 册。梁启超先生与片面追求版本价值的传统藏书家大异其趣,余绍宋记载说:“任公慨然谓,世之颛爱宋元版本者,直是骨董家数……其所藏但切于实用,不必求其精椠,上自典册高文,下逮百家诸子,旁及东瀛海外之书,无不殚事收集。其意非徒广己于不可畔岸之域,谓先哲庋藏之意,无所不赅,固如是也。”[3]正是基于实用的藏书理念,饮冰室藏书中有大量的类书,今列表如下:

全部类书共18种(其中两种为重复收藏),2409卷,667册。梁启超先生出于治学需求,饮冰室藏书广集中西有用之书,非常庞杂,从册数来说,类书约占饮冰室全部藏书的千分之十六,这个占比算是非常高的了。此外,近人袁同礼经过调查得知,《永乐大典》现存各卷分散于世界各地,国内仅“京师图书馆藏有六十册,教育部图书室四册,梁启超五册”[4],袁同礼还详细记录梁启超先生所藏5册所包含的卷次,惜这5册不在《梁氏饮冰室藏书目录》中,可为之补遗。

梁启超所藏类书具备以下几方面特征:

一是资料价值较高的几种唐宋类书悉数在列。主要有《北堂书抄》《艺文类聚》《太平御览》《玉海》和《皇朝类苑》。唐宋时期去古未远,类书编纂征引了大量古籍,而这些被征引的古书不久大多亡佚,这样,唐宋类书便成为古代文献资料的渊薮,是后世整理古籍时所凭借的资料依靠。

二是类书种类涵盖广。随着类书编纂的繁复,学术界开始给类书分类,主要有邓嗣禹的“十分法”、刘咸炘的“五分法”、夏南强的“三分法”和刘全波的“六分法”。(2)其中,刘咸炘的“五分法”被刘全波赞为“见解最高明”[5]。“五分法”指的是句隶、总类、类考、专类和策括[6],而如果用“五分法”来衡量,则梁启超先生所藏类书五类皆有。

三是不重版本重实用。近代时期,一大批实业家和银行家出于附庸风雅和转移资产的需求,纷纷加入藏书家的队伍中来,形成嗜宋崇元,尚古重精的藏书风气,重版本,轻实用,把典籍当作古董收藏。梁启超先生则不同,他不求善本,但重实用,如《艺文类聚》史上较好的版本是宋绍兴间刻本,明代版本较多,而以正德十年(1515)锡山华坚的“兰雪堂刻本”(活字)为突出;再如《玉海》较为完善的版本是“元刊明正德嘉靖万历崇祯补刊清康熙二十六年(1687)吉水李振裕补刊印本”,但梁启超所藏两书皆非最佳之本,可证其确非古董家数,而是体现了近代图书馆事业公共藏书的追求。

二、文化表征:古代类书的编纂体认

现代学术转型时期,众多学者深知从事研究既要集成传统学术的精华,又要借鉴西学中的有益成分,因而十分重视科学的方法和资料的积累。典藏类书,可以说不失为一种鉴古知今、洞晓学术的门径。以鲁迅先生为例,一生亦酷爱收藏类书,先后藏有12种之多[7],并从类书中汲取文学创作的素材及利用类书开展一系列古籍整理工作,成就了文学上和学术上的两个“鲁迅”。梁启超先生也一样,把类书典藏和类书研究有机结合,而以典藏为基础的研究让典藏变得更有价值和意义。需要说明的是,梁启超先生一生撰著丰富,但遗憾的是没有专门的类书研究之作,然在各种著述中对类书有独到的体认。

(一)回归类书编纂的文化本位

从编纂主体来说,古代类书分为官修和私修两类。其中,官修类书出现早,卷帙大,影响巨,而关于纂修目的,学术界多从维护统治的政治目的解读。这方面最为代表的是关于《太平御览》纂修,宋人王明清引用朱希真的话说:“太平兴国中,诸降王死,其旧臣或宣怨言,太宗尽收用之,置之馆阁,使修群书,如《册府元龟》《文苑英华》《太平广记》之类,广其卷帙,厚其廪禄赡给,以役其心,多卒老于文字之间。”[8]宋太宗之所以召集“降王”“旧臣”纂修类书,用意在于统治的需要。王明清的说法出来之后,得到南宋张端义、元人刘壎、明人谈恺和胡应麟以及清朝乾隆皇帝等许多人的认同。(3)

但是,梁启超先生并不认同类书纂修的“政治目的”论,他在《中国历史研究法》“说史料”一文中对类书有简单的论述:“现存类书,自唐之《艺文类聚》、宋之《太平御览》、明之《永乐大典》以迄清之《图书集成》等,皆卷帙浩瀚,收容丰富。大抵其书愈古,则其在学问上之价值愈高,其价值非以体例之良窳而定,实以所收录古书存佚之多寡而定也。”在这段文字下面,梁启超先生有一段注文:

纂辑类书之业,亦文化一种表征。欧洲体裁略备之百科全书(Encyclopedia),盖起自十五世纪以后。我国则自梁武帝时(五〇二—五四九)盛弘斯业。今见于《隋书·经籍志》者,有《皇览》六百八十卷、《类苑》一百二十卷、《华林遍略》六百二十卷、《寿光书苑》二百卷、《圣寿堂御览》三百六十卷、《长洲玉镜》二百三十八卷、《书钞》一百七十四卷,其余数十卷者尚多,惜皆已佚……[2]第11集,299

梁启超先生旗帜鲜明地提出“纂辑类书之业,亦文化一种表征”的观点,足以说明处在现代学术转型时期的他,比其他人看得更高更远。中国有五千多年的历史,文化上一直处于领跑阶段,不过从百科全书这一能够展示知识的相互关联和内在秩序的、具有启蒙作用的典籍编纂来说,中国要落后西方几百年。但是,梁启超先生独具只眼,认为中国古代类书与西方百科全书在编纂本质上是一样的。“百科全书的编纂情况,往往反映一个国家、一定时代的文化科学水平,或者说,百科全书是衡量一个国家科学文化水平的重要标志之一”[9],类书也一样,是资料汇编系统,不论是官修还是私纂,从一开始便是以历史文献典籍汇编的方式出现,按类别把所要研究的有关资料,从古到今分门别类系统地收集在一起,给使用者和研究者提供完整的资料或资料线索。

跳出传统的类书编纂政治目的论,回归类书编纂的文化本位,这是梁启超先生研究类书的首要贡獻。诚然,类书编纂不可避免地服务于政治需要,但是作为文化工程,其首要承载的还是文化使命。考察古代类书的修纂时机就会发现,每逢社会稳定、文化昌明时期,类书编纂大行其道,而在社会动乱、朝代更迭之际,类书编纂工作则处于停滞阶段,这更加证明盛世修典是古代的优良传统,只有盛世才能为大型书籍的编修提供坚实的基础。“以儒家文化为代表的封建文化绵延数千年而不衰,类书起到了巨大的作用”[10],以类书为主要构成之一的大型典籍,反过来又为文化兴盛和传播以巨大的反哺。

(二)从保存文献的角度溯源类书编纂

类书溯源问题,一直是学术界争议的话题,说法不一。清人马国翰《玉函山房文集》卷三《锱珠囊序》称:“类书之源,开于秦,衍于汉。余观《吕氏春秋》,《十二纪》取诸《月令》,《至味篇》取伊尹书,《当染篇》取墨子书,《上农》《任地》《辨土》《审时》四篇述后稷之言,与《亢仓子》所载略同。而取黄帝、老子、文子、子华子之说,不一而足。意盖以周《月令》为纪,杂采百家分属之。此类书之最先者也。”[11]把秦代的《吕氏春秋》作为类书的远源。另一位清代学者钮树玉撰写《论淮南子》一文说:“类书之端,造于《淮南子》。古者著书,各道其自得耳,无有裒集群言,纳于部类者。秦之吕不韦,始聚能文之士,著为《吕览》;而其言则自成家,且多他书所未载,非徒涉猎也。至《淮南》一书,乃博采群说,分诸部类,大旨宗老、庄而非儒、墨。虽泛滥庞杂,醇疵互见,而大气浩汗,故能融会无迹,则探索之力亦深矣。”[12]则把汉人著述《淮南子》作为类书的远源。

1923年,梁启超先生编写《国学入门书要目及其读法》,把《吕氏春秋》列为国学入门书,理由是“此为中国最古之类书,先秦学说存其中颇多,宜浏览”[2]第16集,62。这是响应马国翰的说法,认定《吕氏春秋》是类书。四年后,梁启超先生在燕京大学作题为《古书真伪及其年代》的讲演,称《管子》和《商君书》“大致是一种类书”[2]第16集,296。《管子》和《商君书》为战国末年的著作,编纂年代早于《吕氏春秋》,梁启超先生大胆提出自己的观点,称他们“大致是一种类书”。诚如是,则古代类书编纂提前到了先秦时期。当然,梁启超先生关于类书溯源的观点值得进一步商榷,宋人王应麟《玉海》卷五十四说:“类事之书,始于《皇览》。”[13]后来的学术界大都认可这一说法。不过,梁启超先生对于类书溯源的观点也需要重视。

一方面,秦汉时期,古书流传一靠典籍记载,二靠大脑记忆,学者们在编纂典籍时需要征引古书,往往首先会依据“记忆”文本,而不是载体文本,这样就会出现文字上的偏差,不足为奇,因此,从清人马国翰到钮树玉,再到梁启超,他们对于类书溯源的观点都有一定的道理。

另一方面,梁启超先生是现代学术转型期成长起来的重要学者,其学术研究重在以史料为依托,作为资料渊薮,《吕氏春秋》《管子》《商君书》等在保存资料方面与类书别无二致,史料价值同样高。诚如张涤华《类书流别》所说:“杂家始于《吕览》,其书大抵撢取往说,区分胪列而古今巨细之事,靡不综贯。相其体制,益近类事家言;然犹漱润增华,非徒以襞帻为事……及《淮南内外篇》继作,采诸子之精粹,纳之部类,始纯以聚博为工;后世之类书,实造端于此。”[14]也是把类书溯源到《吕氏春秋》。

(三)从类书的角度探讨伪书的编纂价值

古籍辨伪由来已久,但是在现代学术转型期,这一问题得到了学术界异乎寻常的关注,尤其是古史辨的出现,藉由辨别古史而从事辨伪其他古籍工作,并取得了丰硕的成果。在20世纪初期,不独古史辨派,众多学者出于治学需要,纷纷在古籍辨伪方面多所涉猎,取得的成绩亦不可小觑。

梁启超先生古籍辨伪活动可以分为两个阶段:第一阶段是在维新变法之前,他协助康有为撰述《新学伪经考》和《孔子改制考》,在19世纪后期的中国社会掀起轩然大波。第二阶段则在其主要精力放在学术研究的晚年,具体说则是顾颉刚、钱玄同领导的古史辨派兴起之时,梁启超先生积极参与,专为《古史辨》撰写《墨子年代考》《读墨经余记》《论老子书作于战国之末》《阴阳五行说的来历》等,他还在清华大学给学生开《要籍解题及其读法》《古书真伪及其年代》两门课,课程讲义后经整理成书,又应《清华周刊》之邀写出《国学入门书要目及其读法》一书。上述文章及著述对先秦和两汉时期重要典籍的真伪情况进行富有成效的考辨。

梁启超先生对于古书辨伪研究成就是多方面的,值得注意的是他从保存史料的角度,充分认识伪书的价值,其《古书真伪及其年代》云:“伪书非辨别不可,那是当然的,但辨别以后,并不一定要把伪书烧完。有些伪书可以烧的,如唐宋以后的人所伪造的古书,但自唐以前或自汉以前的伪书却很可宝贵……伪书有许多分明是伪而仍是极端有价值的。”梁启超先生对于伪书价值提出了自己独到的看法,即唐宋以后的伪书没有价值,而唐以前或汉以前的伪书很有价值,他继续说:

如《管子》和《商君书》,本为战国末年的著作,其中不过多载管仲、商鞅的话及其行事而已,关于管仲、商鞅死后的事情,记载亦复不少。若认为战国末年法家作品,其价值极高,有许多很好的参考资料。若认为管、商本人所作,则万万说不通。这种书,作者没有标出姓名,大致是一种类书,杂记各项言语行事,起初并不是诚心作伪,乃后人看见书中多述某人言行,从而附会之,因此得名。[2]第16集,296

伪书需要考辨,但考辨的目的是鉴别真伪,合理利用。从保存资料的角度来看,伪书和类书一样,在保存史料方面“仍是极端有价值的”,是梁启超先生从事辨伪的最终目的。这一研究成果“反映出梁氏在对待民族传统文化上既不否定一切,也不作情绪化的盲目固守的带有一定辩证因素的眼光。这对于纠正当时学界非理性化的盲目破旧的偏向,具有相当重要的意义”[15]。

把伪书的史料价值等同于类书,这是梁启超先生在明代胡应麟辨伪成就的基础上,对伪书的价值认识上升到了理性认识的高度,对学术界影响很大。1931年,陈寅恪先生在《冯友兰中国哲学史上册审查报告》中说:“真伪者,不过相对问题,而最要在能审定伪材料之时代及作者,而利用之。盖伪材料亦有时与真材料同一可贵。如某种伪材料,若径认为其所依托之时代及作者之真产物,固不可也。但能考出其作伪时代及作者,即据以说明此时代及作者之思想,则变为一真材料矣。”[16]陈寅恪先生“伪材料亦有时与真材料同一可贵”说,与梁启超先生的观点何其一致!

三、检查滋便:类书的文献价值阐释

梁启超先生学术研究具备多方面的成就,且在每一个研究领域都具备引领效应,是现代学术转型时期不可多得的人物。他对类书在整理旧学中的价值十分推崇,曾把文献史料划分为七类,其中第四类为“类书及古逸书辑本”,列出的类书有《艺文类聚》《太平御览》《永乐大典》等,古逸书辑本则有《世本》《竹书纪年》等。他关于类书文献价值的观点主要有两方面。

(一)类书为辑佚古书的主要资料来源

历时久远、战乱频仍等各种不确定因素,导致史上典籍不断散亡,这是历史文化的重大损失,好在有书目记载和各种典籍的征引,后人总是能够设法恢复书籍的原貌,这就是辑佚工作。在这一过程中,广引群书而成的类书的价值就显得十分重要了,成为学者们从事辑佚时首选的资料宝库。梁启超先生在谈到类书这方面的价值时指出:“其稍弥此缺憾者,惟恃类书。”接着解释道:“类书者,将当时所有之书分类抄撮而成,其本身原无甚价值,但阅世以后,彼时代之书多佚,而其一部分附类书以倖存,类书乃可贵矣。”[2]第11册,298

正是因为类书是“分类抄撮而成”的,对原文一般不做更改,故其文献价值一向为学者所重视,诚如明人沈际飞在《类书纂要序》中所说:“凡今笔舌酬世,有一之不本夫古者乎?古日积日繁,其留者不及于徂者之半也,其述者又不及于留者之半也。以此古人持不论之惑,而承学怀难尽之忧;于是信综览未可以贯串焉。以类相从,如散钱之就索焉。此类书所由贵也。”(4)古代官私之所以花费巨大人力物力编纂类书,好比富贵之家贮藏各种木材,匠人来到后,随手择别,很快制造出型制各异的楼宇或家具。梁启超先生曾经以西方学者辑佚中国古人发明指南针史料为例说:

指南针由中国人发明,此西史上所艳称也,然中国人对于此物之来历沿革罕能言者。美人夏德(F.Hirth)所著《中国古代史》,则考之甚详。其所征引之书,则其一《韩非子》,其二《太平御览》引《鬼谷子》,其三《古今注》,其四《后汉书·张衡传》,其五《宋书·礼志》,其六《南齐书·祖冲之传》,其七《宋史·舆服志》,其八《续高僧传·一行传》,其九《格致镜原》引《本草衍义》,其十《梦溪笔谈》,其十一《朝野佥载》,其十二《萍洲可谈》,其十三《圖书集成·车舆部》。以上所考,是否已备,虽未敢断,然吾侪读之,已能将此物之渊源,得一较明确之观念。夫此等资料,明明现存于古籍中,但非经学者苦心搜辑,则一般人末由察见耳。[2]第11册,313

夏德所著《中国古代史》,对指南针的史料进行了认真的辑佚,先后征引了13种古籍,而其中的史料主要来自两部类书——《太平御览》和《古今图书集成》。同样的事例是英国学者李约瑟,他撰写的《中国科学技术史》,所运用的古代科技史料主要是从《古今图书集成》中辑出来的。

(二)类书保存资料愈古愈贵

三国魏《皇览》成书后,历代编纂不绝,数量极为庞大,众多学者对此多有论及,其中赵含坤《中国类书》统计,历代编纂的类书多达1600多种(包括存疑的125种)[17],这还不包括佛教和道教类书。数量庞大固然是好事,但是也给学者利用带来了困惑。梁启超先生有感于此,提出了类书编纂愈古保存资料价值愈高的观点,他说:

现存类书,自唐之《艺文类聚》、宋之《太平御览》、明之《永乐大典》以迄清之《图书集成》等,皆卷帙浩瀚,收容丰富,大抵其书愈古,则其在学问上之价值愈高,其价值非以体例之良窳而定,实以所收录古书存佚之多寡而定也。类书既分类,于学者之检查滋便,故向此中求史料,所得往往独多也。[2]第11集,298-299

魏晋南北朝时期,官修类书的编撰思想和方法基本确定,私修类书也在此时取得了一定的发展,类书分类思想初步完善、分类体系初步建构起来。但是,这一时期编纂的类书基本上亡佚不存,古籍整理无法利用。唐宋是典籍从抄本向印本在过渡时期,类书编纂继续推进,因而资料价值非常高。梁启超先生在《中国近三百年学术史》中曾专论辑佚凭借的重要资料,共列举了五类史料:(1)以唐宋间类书为总资料;(2)以汉人子史书及汉人经注为辑周秦古书之资料;(3)以唐人义疏等书为辑汉人经说之资料;(4)以六朝唐人史注为辑逸文之资料;(5)以各史传注及各古选本、各金石刻为辑遗文之资料。唐宋类书是排在第一的,且称为“总资料”,具体的书目包括《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》《太平御览》《册府元龟》《山堂考索》《玉海》等,基本上把唐宋重要类书全涵盖在内。

当下,有学者把《北堂书抄》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》称为“隋唐四大类书”,并说这四部类书“代表了隋唐类书发展的最高成就,得以流传至今,表明其在中国类书史上起到了承前启后的作用,为此后类书的进一步繁荣奠定了基础”[18],实在有些偏颇,还是梁启超先生所列的8种比较全面。

梁启超先生虽然钟情于唐宋类书,但对后世编纂的部帙浩大、保存史料丰富的类书也是十分看重的。如《永乐大典》,梁启超先生虽对其分类十分不满,称之为拙劣,但是对清廷修《四库全书》,从中辑出大量典籍之事,又大加赞同,在《中国近三百年学术史》中说:

乾隆三十八年(1773),朱笥河筠奏请开四库馆,即以辑《大典》佚书为言,故《四库全书》之编纂,其动机实自辑佚始也。馆即开,即首循此计画以进行,先后从《大典》辑出之书,著录及存目合计凡三百七十五种,四千九百二十六卷……《永乐大典》所收者,明初现存书而已。然古书多佚自宋元,非《大典》中所能搜得,且《大典》往往全书连载,迻抄较易。舍此以外,求如此便于撮纂者,更无第二部。[2]第12册,538-539

类书愈古愈贵,古往今来,众多学者在利用类书时基本上形成共识,大都倾向于从唐宋类书中查阅资料。如清代考据学盛行时期,学者们利用唐宋类书辑出大量古书,成果卓著;鲁迅先生辑佚《会稽故郡杂集》时,主要利用《北堂书抄》《初学记》《艺文类聚》和《太平御览》等。今日,仍有大量学者孜孜矻矻从古代类书中寻找珍贵资料。

四、新式类书:公共图书馆的工作设想

梁启超先生一生好学不倦,对于学术研究的各个方面都投入了极大的热情,但凡其所涉猎的领域皆有一定的成就。以图书馆学为例,处于新旧交替时代,旧有的私家藏书楼逐渐退出历史舞台,新式公共图书馆开始进入人们视野。这一转化是藏书史上的大事件,梁启超先生敏锐地觉察到这种变化,意识到西方列强能够战胜古老中国的根本原因在于国富民强,同时也认识到了公共图书馆在社会教育中的作用,于是积极参加多家图书馆的创办,亲自担任馆长,创制中国的图书分类“十进分类法”,把次女梁思庄培养成专门的图书馆专家,并撰文和发表演说,倡导民众向西方发达国家学习,将兴办公共图书馆作为传播新知识和新思想的重要途径。

难能可贵的是,梁启超先生把类书编纂与现代图书馆学结合起来,试图让古老的类书在现代学术转型时期发挥新职能。1925年4月25日,上海召开了中华图书馆协会成立大会,6月2日,在北京举行成立仪式,梁启超先生出任协会董事部部长,并在成立仪式上发表了《中华图书馆协会成立会演说辞》,倡议“中国的图书馆学”从其他学科中独立出来。在演说中,他还提出一个“编纂新式类书”的“重大提案”:

编类书事业,我们中国发达最早,当梁武帝时(五○二至五四九)已经编成多种,其目见于《隋书经籍志》。此后如《太平御览》《永乐大典》《图书集成》等,屡代皆有,大率靠政府力量编成。这些书或存或佚,其存者,供后人研究的利便实不少。但编纂方法,用今日眼光看来,当然缺点甚多,有改造的必要。这件事,若以历史的先例而论,自应由政府担任。但在今日的政治现状之下,断然谈不到此,而且官局编书总有种种毛病,不能适合我们的理想。我以为应由社会上学术团体努力从事,而最适宜者莫如图书馆协会。因为图书馆最大任务,在使阅览人对于任何问题着手研究,立刻可以在图书馆中得着资料,而且馆中所设备可以当他的顾问。我们中国图书馆想达到这种目的吗?以“浩如烟海”的古籍,真所谓“一部十七史从何说起”,所以除需要精良的分类和编目之外,还须有这样一部博大而适用的类书,方能令图书馆的应用效率增高。[2]第16集,110

梁启超先生是基于前代类书编纂在方法上存在诸多缺点的前提而提出这个提案的。古代类书虽然对文化的流传和普及做出了重大贡献,但是由于各种因素制约,不可避免地存在缺陷。如四库馆臣认为“此体一兴,而操觚者易于检寻,注书者利于剽窃,转辗稗贩,实学颇荒”,并针对具体的类书指出问题所在,如《艺文类聚》“凡为类四十有八,其中门目,颇有繁简失宜,分合未当”,《白孔六帖》“割裂饾饤”,《太平御览》“向行抄本,十年来始有刻,而讹谬特甚。非老师宿儒,即一篇半简莫能句读。至姓名颠舛,世代鲁鱼,初学之士读之或取为诗文用,误人不鲜”,《册府元龟》“卷帙繁富,难免抵牾”[19]……到了现代学术时期,古代类书编纂的种种弊端更加显现,梁启超先生于此時提出编纂“新式类书”的提议,对类书在现代学术转型期焕发新的学术生命具有重要意义。

古代类书编纂大致分为官府和私家两类,官府编纂“意在夸耀王朝的‘文治之盛’,以及某些帝王企图借此以缓和统治集团的内部矛盾”[20],以编纂类书而树风声、流显号、美教化,在别择史料时倾向性非常明显。如宋代李昉等编纂《太平御览》,对于唐代李世民弑兄登基一事绝口不提,反而多择兄终弟及的史料,其意显然是为迎合宋太宗。而私家所纂类书,大多备辞藻典故之用,且凭一人之力,史料遗漏太多。梁启超先生提出“新式类书”应交由“社会上学术团体”编纂,从而避免了官府和私家编纂的各自不足,在当时的情况下,汇聚知识精英的图书馆协会,无疑是最有能力的学术团体。

梁启超先生对于编纂“新式类书”没有提出具体要求,但是从其提出的“博大而适用”的标准来看,几与百科全书类似。18世纪中期以来,近代百科全书陆续在西方大量出版,在启蒙运动中发挥重要的助推作用。需要说明的是,“百科全书”中文一词的最早出现,是康有为提出来的,他的《日本书目志》列举了89种书名含有“百科全书”的书目,并说:“得一书而百学备焉,得一书而专门之业备焉。”[21]作为得意门生和变法的主要助手,梁启超曾在《读〈日本书目志〉后》一文中引用康有为《日本书目志·序》[22],可知他步乃师后尘对百科全书有较为深刻的认识,因而,我们可以说,梁启超先生心目中的“新式类书”就是现代意义上的百科全书。

结 语

著名学者黎东方晚年回忆梁启超先生在南开大学讲课的盛况时,不无感慨地说:“回想起来,像梁先生那样渊博的人,才真正配讲中国历史研究法。上下五千年,南北东西一万里,三坟五典,八索九丘,二十四史,两通鉴,十通,五记事本末,太平御览,图书集成,难以数计的诗集,文集,笔记,传记,碑志被他顺手拈来。”[23]对梁启超先生的博学多识发出了由衷的敬佩。梁启超先生上课时经常引用的资料中,有两部卷帙浩大的类书:一千卷的《太平御览》和一万卷的《古今图书集成》,对一般学者而言,一生中把这两部书阅读一遍都是难题,而他却能够“顺手拈来”,实在不可思议。建立在对古代类书极为熟知的基础上,梁启超先生秉持一贯的对传统学术在弘扬中批评的理念,所阐释的关于类书的观念具有重要的学术意义。

一方面,类书编纂与古代学术发展密不可分。自魏晋以后,学术繁榮的时代往往类书编纂最突出,如梁启超先生在《中国近三百年学史》中,高度赞扬了清代乾嘉考据学的学风,称之为“科学的古典学派”,并从13个方面总结其学术成就,其中就包括“类书之编纂”,认为乾嘉时期“官私各方面,多努力于大类书之编纂,体裁多与前代不同,有价值的颇多”[2]第12集,332。

另一方面,类书编纂在现代学术转型时期要与时俱进。传统学术向现代学术转型肇始于晚清,完成和确立于“五四”。梁启超先生生逢其时,积极参与学术转型的各项工作,他撰写的《论学术之势力左右世界》和《新史学》等文章,体现了现代学术思想和学术规范,动摇了传统学术与政治高度关联的观念,重构文化信念,即树立独立自由的学术自主意识和追求创新的求知精神。他认为类书编纂应该摒弃传统的观念,符合“适用”,切实服务于学术,服务于民智。

注释:

(1)资料源于国立北平图书馆编《梁氏饮冰室藏书目录》,国家图书馆出版社2005年版,第212-215页。

(2)参见刘全波《类书研究通论》第五章《类书的分类》,甘肃文化出版社2018年版,第79-95页。

(3)当代学者对于古代官修类书的政治目的仍多有论述,如聂崇岐说:“愚意以为太宗之敕修群书,不过为点缀生平欲获右文令主之名,其用南唐遗臣,亦仅以其文学优瞻,初不必有若何深意。”(《太平御览引得序》卷首,上海古籍出版社1990年版)张涤华说:“类书之升降,恒依政治、学署及社会制度诸方面为之进退,而其间尤以政治之关系为切。”(《类书流别》,商务印书馆1985年版,第34页)唐光荣认为:“在历代帝王的眼里,编纂类书与编纂正史几乎是同等的润色鸿业的盛事。”(《唐代类书与文学》,巴蜀书社2008年版,第2页)刘全波说:“编纂类书等典籍既可以大肆宣扬新统治者的文治,更可以利用类书传承封建文化,宣扬封建文化重新确立儒家文化的正统地位,重新塑造民众的信仰和精神世界,使民众有所皈依,从而达到维护巩固封建统治的目的。”(《类书研究通论》,甘肃文化出版社2018年版,第179页)

(4)转引自张涤华《类书流别》,商务印书馆1985年版,第38页。

参考文献:

[1]李孝迁,任虎,编校.近代中国史家学记[M].上海:上海古籍出版社,2018:457.

[2]梁启超,著.汤志钧,汤仁泽,编.梁启超全集[M].北京:中国人民大学出版社,2019.

[3]余绍宋.梁氏饮冰室藏书目录序[M]//梁氏饮冰室藏书目录.北京:国家图书馆出版社,2005:5.

[4]袁同礼.永乐大典考[M]//张升.《永乐大典》研究资料辑刊.北京:北京图书馆出版社,2005:272.

[5]刘全波.类书研究通论[M].兰州:甘肃文化出版社,2018:91.

[6]刘咸炘.续校雠通义·四库子部第十二[M].台北:广文书局,1972:197-198.

[7]赵英.摩挲披览迄老不衰——鲁迅收藏类书丛谈[J].鲁迅研究月刊,1995,(2):52.

[8]王明清.挥麈录[M].上海:上海书店,2001:42.

[9]高俊宽.信息检索[M].上海:世界图书出版公司,2017:331.

[10]吴平,钱荣贵,主编.中国编辑思想发展史[M].武汉:武汉大学出版社,2014:800.

[11]马国翰.玉函山房文集[M]//清代诗文集汇编(五八六).上海:上海古籍出版社,2010:135.

[12]钮树玉.匪石先生文集[M]//罗振玉,校补.雪堂丛刻.北京:北京图书馆出版社,2000:561.

[13]王应麟.玉海[M].扬州:广陵书社,2003:1025.

[14]张涤华.类书流别[M].北京:商务印书馆,1985:9.

[15]李廷勇.传统与近代的交融——梁启超古籍辨伪成就述论[J].史学理论研究,2002,(2):136.

[16]陈寅恪.金明馆丛稿二编[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:280.

[17]赵含坤.中国类书[M].石家庄:河北人民出版社,2005.

[18]王燕华.中国古代类书史视域下的隋唐类书研究[M].上海:上海人民出版社,2018:143.

[19]永镕,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:1141-1145.

[20]胡道静.中国古代的类书[M].北京:中华书局,2005:19.

[21]康有为,著.姜义华,编.康有为全集(第3集)[M].上海:上海古籍出版社,1992:739.

[22]孙关龙.“百科全书”一词何时在中国出现[J].出版发行研究,2000,(12):142.

[23]黎东方.平凡的我——黎东方回忆录(1907—1998)[M].北京:中国工人出版社,2011:117.

(责任编辑 黄胜江)