解析当代大都市区绿带规划、建设与治理

——以上海环城绿带为例

陈蔚镇 赵亮 张曼曼

1 当代大都市区绿带规划解析

1.1 绿带规划范式演进

1.1.1 1990年之前的绿带规划:现代主义的绿带规划

17世纪,英国经济学家威廉·佩蒂首次使用绿带(greenbelt)一词,意指能够保护城市生态环境的环形土地[1]。有学者认为1898年埃比尼泽·霍华德提出的田园城市(garden city)理论启发了后来的绿带规划[2],但霍华德的初衷是希望通过田园城市模式实现社会变革,他在《明日的田园城市》中用了大量篇幅探讨城市与乡村的产权、土地税收和制度问题[3-5]。1910年,德国工程师鲁道夫·埃伯斯塔特在柏林规划竞赛时提出了2种不同的城市模式——同心圆模式和楔形模式。在同心圆模式中,城市密度由内向外逐渐降低,外围有与田园城市类似的环形绿带;楔形模式中,城市按照放射状发展,绿地直接楔入城市[6]。1927年,田园城市运动的积极推动者雷蒙德·昂温在担任大伦敦区域规划委员会技术顾问时,针对人口向城区大规模迁移的状况,建议在城区外围建设1条环绕城市的绿带来阻止城市向外扩张。19世纪30年代,按田园城市形制,美国也建设了3个绿带小镇——马里兰州的绿带镇(Greenbelt)、俄亥俄州的格林希尔(Greenhills)和威斯康星州的格林代尔(Greendale)。1944年,帕特里克·艾博克隆比的《大伦敦规划》(Great London Plan)综合了之前的思想,包括霍华德田园城市思想、绿带限制城市增长的思路以及帕特里克·格迪斯的区域规划方法等,将大伦敦区域划分为城市内环、郊区环、绿带环和乡村环4个环带。在《大伦敦规划》中,绿带环平均宽度为约8 km,主要用于限制城市增长、界定城市边界和提供休闲娱乐用地[7]。

一些欧洲城市在采纳类似英国的绿带策略后并未能够有效控制城市蔓延。对此,彼得·霍尔认为《大伦敦规划》更多地延续了英国当时盛行的现代主义规划原则,即以科学分析和普世真理为基础对物质环境进行规划。他极力批判“蓝图式”的绿带政策,即“当绿带规划涉及诸如邻避主义之类的社会性问题、政府放松规划管制,以及区域规划师的权力被剥夺时,规划就会变得不再切实可行”[8-9]。20世纪70—80年代,受环境保护运动和新马克思主义思潮的影响,学界对绿带规划产生了一些新的看法,例如认为绿带规划不仅要考虑环境问题和物质规划问题,也要考虑那些社会群体能从绿带相关的规划和政策中真正受益[10]。

1.1.2 世纪之交的绿道运动

一直以来,绿带规划有2个经典模式:1)在西方分区规划(zoning)体制下,弗雷德里克·奥姆斯特德在美国确立的用公园林荫道(parkways)将公园串联起来的方法,意在探索如何将乡村引入城市;2)《大伦敦规划》中自上而下的绿带规划方法[13],重点关注了如何限制城市增长和保护开放空间等。绿道(greenway)最早在北美出现,其思路主要承袭了奥姆斯特德在美国确立的做法,而少有限制城市增长的意图。事实上,绿道概念直到20纪末才出现。美国绿道专家朱利叶斯·法布士运用绿道运动(greenway movement)概念来统合自波士顿翡翠项链以来关于绿道的规划、设计实践。到20世纪90年代中期,美国至少有500项建设项目和100项规划项目与绿道有关[11]。他将绿道概括为3个大类:1)基于自然系统的、具有生态意义的绿道;2)具有游憩功能的绿道;3)串联历史遗迹和文化遗产的绿道等[11-12]。

1.1.3 1990年之后的绿带规划:新共识与新趋势

1990年之后,各国绿带规划的共同趋势包括以下3个方面:

1)全球范围内许多国家将部分权力下放给地方政府来增强管理城市和发展经济的能力[14]。随着权力下放,各国环城绿带治理的方式越发灵活和多元化,特殊利益主体组成的决策机构、非政府组织和公私合作组织在绿带治理中的重要性也逐渐提升[15]。此时,放松、调整已有绿带政策可促进权力再分配,绿带规划也逐渐成为越来越多不同领域政策的共同载体[16]。

2)以土地经济为基础的绿带规划逐渐成为一种最大化土地租金、吸引人才和投资、促进各地区GDP增长的切实有效的土地经营策略,也经常是政府、企业、个人权利博弈的途径之一[17-19]。在推行绿带规划后,政府可能没有足够的资金收购土地,因此需要借助市场、民间资本,或通过制定灵活的经济补偿机制以使绿带建设变得切实可行。

3)绿带规划超越了物质环境规划的范畴,逐渐成为一种能够保护生物多样性、管理土地和自然资源、促进区域发展和保障公民社会权益等的综合性发展框架[2,12]。特别是在可持续发展语境下,绿带、绿道、绿楔与城市公园绿地等绿色空间可共同组成绿色基础设施(green infrastructure,北美提法)或城市生态网络(urban ecological networks,欧洲提法),为城市提供生态系统服务功能[9,20]。

综上所述,现代主义绿带规划的政策目标是遏制城市增长、保护自然环境、保护农地、为市民提供游憩空间等,主要通过自上而下的管制来实现;而1990年之后的绿带规划目标更为多元,例如承担起调节气候、促进经济发展、提供生态系统服务功能、提升区域认同感等多方面的责任,绿带建设需要考虑土地资本运营问题,绿带的治理方式也更加灵活、分散和多元化。

1.2 影响绿带规划、建设和治理的关键因素

1.2.1 人口变化趋势

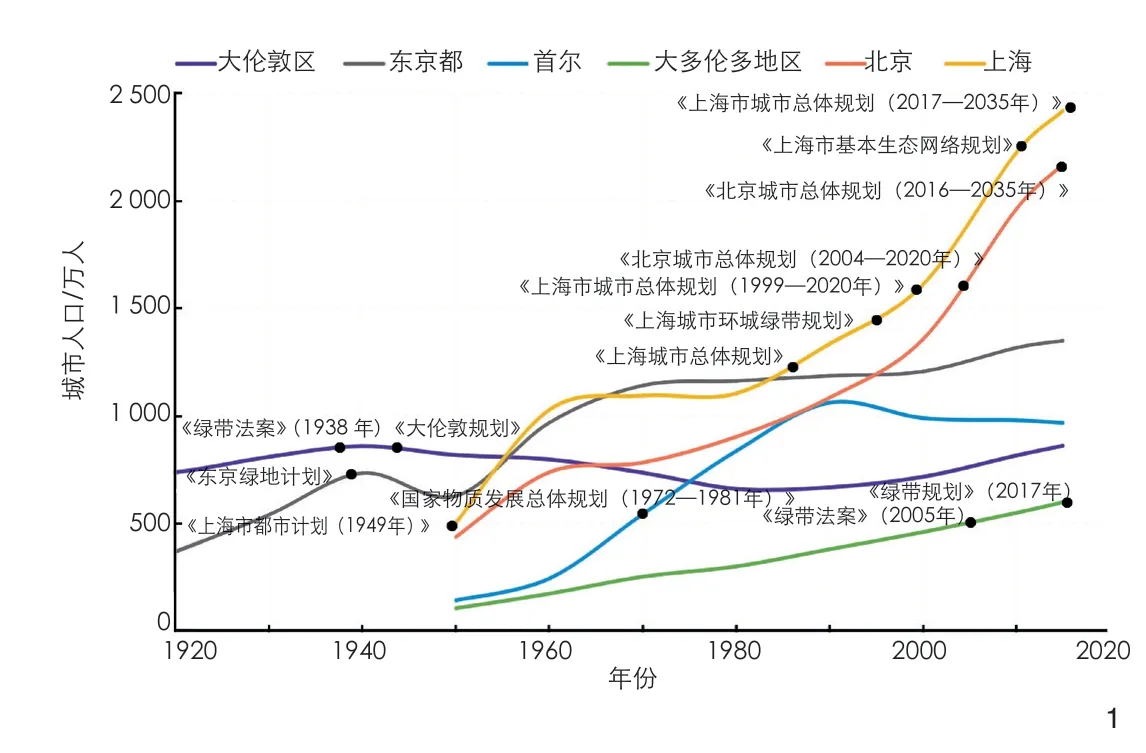

从人口数据上看,1944年《大伦敦规划》颁布以后,大伦敦区人口开始下降(图1)。由于没有人口压力,同时期伦敦的绿带政策仍能保持稳定和连续性。直到1990年,人口出现新一轮的增长,伦敦关于环城绿带的争论才又变得激烈起来。有学者认为,绿带政策应考虑城市土地供应问题,否则房价居高不下、住房供不应求将会严重威胁城市健康发展[25-27]。为此,2010—2017年英国共有约48.4 hm2的绿带土地改为他用,但这一情况主要发生在大伦敦区外的其他一些城市中[8]。英国2018年版《国家规划政策框架》(National Planning Policy Framework)仍然要求各地方政府严格保护绿带和保持绿带永久开放来防止城市蔓延[28]。

与大伦敦区的情况不同,韩国首尔大都市区则是根据实际情况调整之前已经固定下来的绿带政策并付诸行动。首尔绿带在建立之初(1971—1976年)被称为发展限制区,约占整个首尔都市区总面积的13%[29]。20世纪90年代,首尔人口呈现峰值(图1),并且由于首尔绿带的内直径仅30~40 km左右(约为伦敦的1/2,图2),因此,韩国政府迫不得已自2000年起逐步放开了首尔的绿带政策。到2011年,首尔绿带中被释放的绿带面积占绿带总面积的28%[8]。

1 各大都市区历年人口增长趋势及相应绿带规划政策[21-24]The population growth trend and corresponding green belt planning policies in metropolitan areas over the years[21-24]

1.2.2 政治经济制度

政治经济制度对绿带规划、建设和治理的影响较为复杂。如前所述,英国伦敦主要采取自上而下的绿带规划,而美国主要采用分区规划制度,即通过划定城市增长边界(urban growth boundary)和农业区(farming zones)等来限制土地使用。由于美国的地方政府和私人掌控各区土地的使用权,因此,除了部分区政府能在其所持有的土地进行规划外,少有国家主导的、环大城市的绿带规划。有学者认为美国的分区规划制度更倾向于促进而不是阻止城市蔓延[29],这就与英国伦敦绿带的情况形成了鲜明的对比。但是,美国联邦政府仍可通过一些具体项目来影响土地使用决策,例如通过高速公路建设、税收政策(包括开发权转移政策)和一些针对私人土地所有者的补贴计划等来维持或增加绿地[30]。

分区规划制度也曾对日本东京都地区的绿带规划带来深远的影响。1939年,《东京绿地计划》围绕东京规划了由多个圈层的环状绿地带[28],但受“二战”后住房需求激增的影响,之前的绿带规划多被废止,特别是1968年日本通过的《城市规划与区划法案》(City Planning and Zoning Act)更进一步促成了城市蔓延问题的失控[8]。目前,在原《东京绿地计划》规划范围内,仅有4%的区域是公园或开放空间,保留的绿带也仅是一些沿河绿道[31]。出60 m宽的绿色开放空间)仅适用于政府所拥有的土地,当地政府无权动用私人领地[32](图2)。另外,多伦多市自2005年建立的绿带基金会(friends of the greenbelt foundation)一直致力于促进和维持绿带建设及对其进行战略性投资[8]。该基金会作为独立的慈善组织运作,接受安大略省政府的资助和其他公共和私人支持,目前共投入超过4 700万美元(约3亿人民币①)用于农业、环境保护和旅游项目。这种基金性质的建设模式非常灵活,也比较有借鉴意义。

2 上海环城绿带规划回顾

2.1 上海环城绿带的规划编制

一些城市,例如加拿大多伦多大金马蹄地区(The Greater Golden Horseshoe)绿带规划是介于英、美两国之间的情况。在多伦多地区2017年版《绿带规划》中,城市外围绿带规划须由当地政府审批,但针对城市建成区内的城市河岸带规划(即沿河两侧各划

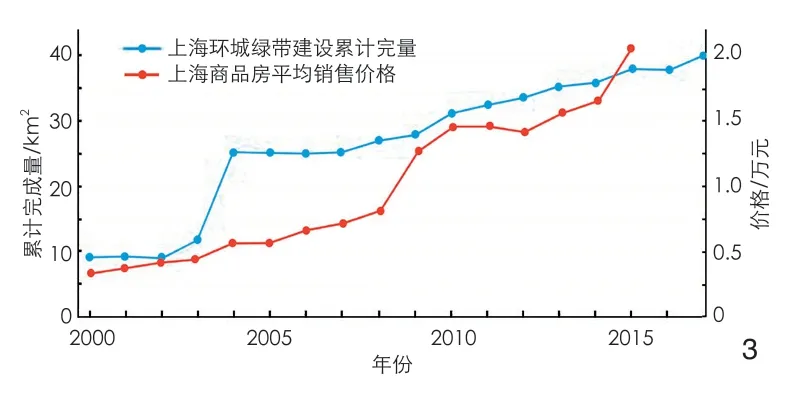

中华人民共和国成立初,依照苏联专家建议,上海市制定了《上海市都市计划(1949年)》,提出在中山环路(今上海市内环路)以外布置2~5 km宽的绿带。之后1959年与1986年两版《上海城市总体规划》承袭了苏联分散组团的结构布局,规划中的绿带主要承担阻隔各分区的角色[35]。1995年,上海启动实施了由上海市规划院编制的《上海城市环城绿带规划》,将依外环路布局的环城绿带建设工作提上日程。截至2017年,上海环城绿带建成面积达该轮绿带规划总面积的75%左右(图3)。但由于动迁成本和政策环境等方面的原因,剩余建设难以有效推进。在《上海市基本生态网络规划》(2011年)[36]和《上海城市总体规划(2017—2035年)》[33]中,已建成的环城绿带被纳入上海市域生态网络,属于第四类生态空间。

3 上海环城绿带建设完成量及商品房平均销售价格[38-39]Completion of green belt around the city and the average sales price of commercial housing in Shanghai[38-39]

2.2 上海环城绿带的建设机制

1995年起,环城绿带一期工程开始动工。至2002年,随着外环公路的竣工通车,紧邻外环路的100 m宽、约925 hm2的环城绿带基本建成。上海市、区两级政府组成了环城绿带指挥小组以推进绿带建设。在建设征地过程中,政府或开发商与被征用的原土地使用单位、村镇签订书面合同,并给予补偿,具体补偿方式和标准由征用者与被征用者双方协商后签署动迁协议。

2003年环城绿带建设启动二期工程,主要任务是建成一期之外的400 m宽部分。此时恰逢农村产业结构调整及土地有偿流转的政策改革背景,环城绿带建设开始探索“政府主导,企业参与”模式,并启动“租地备苗”制度(房地产开发企业可在环城绿带内租地若干年用于苗木种植。在为企业提供苗木储备基地的同时,间接实现环城绿带建设)。“租地备苗”制度仅在二期建设中被采用,期间政府、村集体与企业通过公私合作的模式建设环城绿带。但是后来,村集体意愿与企业利益矛盾加剧,部分村镇出现拆迁难、违章搭建等情况,这都阻碍了环城绿带建设。

2006年,根据市委和市政府要求,围绕环城绿带的“外环生态专项工程”建设全面启动。工程建设由宝山、嘉定、普陀、长宁、闵行、徐汇、浦东新区(包括原南汇区)7个区,共12个子项目组成,计划建成绿地1 285 hm2[37]。建设过程仍然采取市、区两级分工协作方式。此次生态专项工程所涉及的地块多为耕地,建设创新性地采取“征地不转性”的措施,即只改变土地权属,不改变用地性质。

在资金运营方面,上述3个阶段的环城绿带建设总投资近530亿元(其中“外环生态专项工程建设”计划总投资421亿元)。这些资金来源主要包括3个方面:1)市、区政府安排的资金,由区财政部门按照绿化量和绿化养护需求定额拨付;2)国家政策性贷款或国内外金融机构贷款;3)其他方式,如以各类优惠政策鼓励单位和个人以投资、捐资、认养等形式参与环城绿带的建设和养护。在2006年启动的“生态专项工程建设”中,采取“市补贴一块(占15%)、区财力配套一块(占25%)、项目捆绑用地开发融资一块(占60%)”的方式募集经费[37],项目捆绑融资是主要的资金来源。

2.3 典型片段分析——上海顾村公园模式

顾村公园是上海环城绿带宝山区段的重要节点,规划占地面积约430 hm2。1995年上海环城绿带开始规划与建设时,顾村尚存大量农田。顾村公园模式是“政府一级开发后,房地产企业进行二级开发”的典型代表。顾村公园一期于2006年启动建设,2009年顾村公园建成后每年都能吸引200万游客前来游赏。在顾村公园启动建设后,以顾村公园为空间核心,迅速吸引了大量地产资本(包括保障房建设)开发这一地区。2000年时,顾村公园周边房价在0.2万元/m2左右。从2006年开始,由于紧邻外环道路、地铁线和顾村公园,顾村板块逐渐成为整个外环线上热销的板块。2009年周边房屋均价涨至1.7万 元/m2,2018年 时 涨 至2.9万 元/m2,涨幅超过10倍以上,远高于同时期上海商品房平均价格涨幅。

回顾这一发展过程,环城绿带在规划之初以道路防护绿地为主导功能,以限制城市增长为核心理念,此后,以顾村公园为媒介,城市跨过绿带呈现“蛙跳式”发展。虽然宝山区是传统意义上的非优势城市区位,但后来的环城绿带建设吸引大量外部资本和人口,这对这一地区土地价值的培育起到了至关重要的作用;在绿带实质上成为价值吸引的轴带之后,地方政府开始重点关注整个环城绿带的品质,导入新的游憩功能。目前,环城绿带沿线多数区段已经建成高品质的公园绿地。

2.4 上海环城绿带规划思路的转变趋势

自20世纪70年代开始,西方城市规划学界开启了“规划是否应当具有政治性”的论战,其主要目的就是批判理性规划范式。一些学者认为,社会有其自身的运作逻辑,因而规划不能脱离规划体系的政治背景来分析其作用与效果。20世纪80年代以后,一些西方国家推行中央权力下放、区域自治和推进地方化进程,使得中央政府统一的规划体系与地方自治的愿望形成一种新的互动关系,空间规划也被赋予“在各参与者之间,以及不同发展战略之间建立协作关系”的新角色。后现代城市也倾向于借助具有企业家精神的政府来吸引人才和促进发展。

新中国早期的空间规划主要是为苏联援助建设的156个重要工业项目进行选址,是针对物质环境的规划[40]。改革开放以后,追求经济发展的现实需求推动了绿带规划从物质性规划向发展经济和开展土地管理的思路倾斜。中国借助政府与私人企业之间在市、县层级上开展相互竞争,实现了整个中国经济的飞跃式发展[41-42]。在过去20年间,中国有大量新城、新区拔地而起,包括房地产、高铁、高速公路、水利工程、公园绿地等在内的城市固定资产和房地产投资有效拉动了中国GDP的增长。

上海环城绿带自1995年获批以来,其规划思路最初借鉴了英国自上而下的、强调结构要素的现代主义规划,但后来逐渐顺应后现代的规划方法和建设模式,这与国际趋势基本一致。上海环城绿带实行市、区两级政府的管理体制,上海各区之间也存在竞争。在1990年土地有偿使用后,上海大都市区进入高速经济增长与空间扩张阶段,环城绿带成为上海城市化进程中土地价值培育与土地经济运营的重要环节。目前,上海环城绿带已被纳入新规划的上海市域生态网络之中,这相当于将先前环城绿带所需应对的问题(例如限制城市增长、保护耕地和开放空间等)移至更外层的地区。北京也出现类似的绿带功能外溢,在《北京城市总体规划(2016—2035年)》中,“二道绿化隔离带”应乡镇经济发展和土地需求,逐渐由刚性控制转为弹性利用;“三道绿化隔离带”受基本农田保护线约束,主要承担刚性约束的功能[34,43]。

3 结论

英国大伦敦区的绿带规划与美国城市公园系统是绿带规划的2类经典模式,人口变化与政治经济制度一直是影响各国绿带规划的重要因素。然而到了20世纪末至21世纪初,受后福特主义经济模式、快速工业化以及商业资本全球化进程共同影响,城市绿地空间的生产方式得以重塑。当代绿带最显著的特征是其功能属性越发多元化,绿带的建设、治理方式也变得更加灵活。相较于其他国家的绿带规划,中国上海的绿带规划和建设是在社会主义市场经济改革、城市人口快速增长的背景下完成的,因此呈现出中国特质。在上海环城绿带建设期间,政府灵活地采用了“征地—租地—征地”制度,以及“两级政府、两级管理”体制,这都有助于绿带规划、建设的顺利实施。上海的环城绿带曾肩负着控制城市蔓延的阶段性使命,现在则承载着培育周边土地价值、服务社区居民和提高整个城市吸引力的任务,并由城市空间的结构性要素向区域功能性要素转变。未来,上海绿带的规划、建设和治理可关注以下3方面。1)上海环城绿带沿外环线建设有利于集约利用土地和节约建设成本,这在当时是权宜之计;然而目前,环城绿带规划仍需进一步考虑城市内外空间横向缝合的问题。《上海市总体规划(2017—2035年)》强调在市域“环城绿带”与外侧新规划绿环之间通过生态间隔带进行串联,以实现中心城与外围之间生态空间互联互通[33]。所以,在服务集聚在绿带两侧的居住社区以及提高城市整体空间形态效率方面,建设更多具有互通功能的楔形绿地将非常关键。2)在旧版上海城市总体规划中环城绿带属于禁止开发建设的公园绿地,而《上海城市总体规划(2017—2035年)》在城乡接合部新规划的绿带多属于限制建设区。按照西方城市人口曾经由中央向外部疏散的历史经验,应尽早为新规划的绿带制定更为详细的规划,以保证上海城市生态网络的完整性。3)未来绿带规划仍会是促进城市更新和发展的重要引擎。除了土地经济模式外,政府在城市治理过程中还有很多灵活的模式可供选择,例如2015年上海黄浦江东岸滨江开放空间借助漫步道,跑步道和骑行道实现贯通(简称“三线贯通”工程),这不仅能够为市民提供沿江休闲绿道,更能够起到激活沿江文化、经济和社区生活的媒介作用。政府可与企业合作,通过划定具体用地指标和各方责任,将绿带与周边土地整合起来用于培育土地价值和孵化创新产业发展。

注释(Note):

① 依据2021年9月3日美元人民币汇率换算,1美元为6.44元人民币。

图片来源(Sources of Figures):

图1中北京、上海人口数据来源自参考文献[21],大伦敦地区人口数据来源自参考文献[22],东京都人口数据来源自参考文献[23],首尔大都市区人口数据来源自参考文献[24];图2数据来源自各大都市区最新绿带规划文本(详见参考文献[30-31])及各政府网站发布的GIS数据;图3数据来源自参考文献[38-39]。