脲嘧啶类除草剂的研究与进展

张石磊,裴鸿艳,盛祝波,高一星,张 静,张立新

(沈阳化工大学功能分子研究所,辽宁省绿色功能分子设计与开发重点实验室,沈阳市靶向农药重点实验室,沈阳110142)

由于人类对环境保护与食品安全越来越重视,所以新时代新农药创制的主题依然是“高效、低毒、安全”[1],这也是新农药发展的趋势。脲嘧啶类除草剂属于原卟啉原氧化酶抑制剂类的除草剂。研究表明,这类除草剂的特点是高效、选择性强、对环境污染少以及对非目标生物安全等[2]。据统计,在西方国家,原卟啉原氧化酶抑制剂已经成为当前发展最快的除草剂品种之一[3]。但近几年来,大量除草剂的滥用导致了很多商品化品种对杂草的防效越来越低,所以开发出无交互抗性、选择性高、除草谱广、污染小等特点的新型除草剂具有重大意义。

1 脲嘧啶类除草剂的发展历程

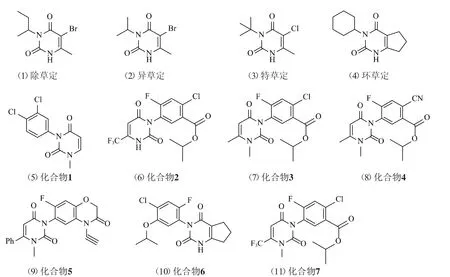

美国杜邦公司早在20世纪60年代就首次开发了一系列的脲嘧啶类除草剂,1963年上市了作用于光合作用Ⅱ受体的除草定[图1(1)]以及异草定[图1(2)],1966年开发的特草定[图1(3)]以及环草定[图1(4)]等[4]。研究发现,这几种最早问世的脲嘧啶类除草剂是电子传递抑制剂,对其结构式进行分析,该类化合物仅在嘧啶环的3位氮原子上进行了烷烃链取代,直到化合物1[图1(5)]的出现,在其3位氮原子上引入了具有芳香结构的取代基3,4-二氯苯基。新化合物5的作用机制与前几类除草剂的作用机制有所不同,但尚未明确。1986年,瑞士Hoffman-La Roche公司在对杜邦公司开发的早期脲嘧啶类除草剂结构进行优化和改造时,将三氟甲基引入到了脲嘧啶环的6位,把一个高度官能化的苯基引入到了3位。经研究发现,三氟甲基是一个非常重要的取代基,它的引入对提高化合物的除草活性至关重要。同年,在Hoffman-La Roche公司申请的专利中,首次报道了脲嘧啶衍生物,即化合物2[图1(6)]的作用靶标是原卟啉原氧化酶,属于原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂[5]。如图1(7)~(10)所示,1991年,专利US 4927451、EP 0473551、JP 3215476、DE 3712782报道了在脲嘧啶环6位上引入甲基(化合物3、4)[6-7]、苯基(化物合5)[8]或并环(化合物6)[9]时,所得化合物的活性与三氟甲基类除草剂是相近的。基于这一阶段研究成果,科研人员一直对6-三氟甲基脲嘧啶的结构进行优化升级和修饰,从来没有间断过。尤为突出的是,由美国尤尼罗伊尔公司开发的化合物7[图1(11)]对一年生杂草起到了有效的除草效果[10],在水稻领域得到了不错的应用。于是,众多农药公司开始参与脲嘧啶类除草剂的研发,并相继开发出很多高效的新品种,如苯嘧磺草胺、氟嘧硫草酯,使得脲嘧啶类除草剂成为开发的热点。到目前为止,相关的专利已数百计,近几年开发的高效品种也不在少数,这为脲嘧啶类除草剂的研究提供了更多的信息资源。

图1 脲嘧啶类除草剂化学结构式

2 作用机理及结构特点

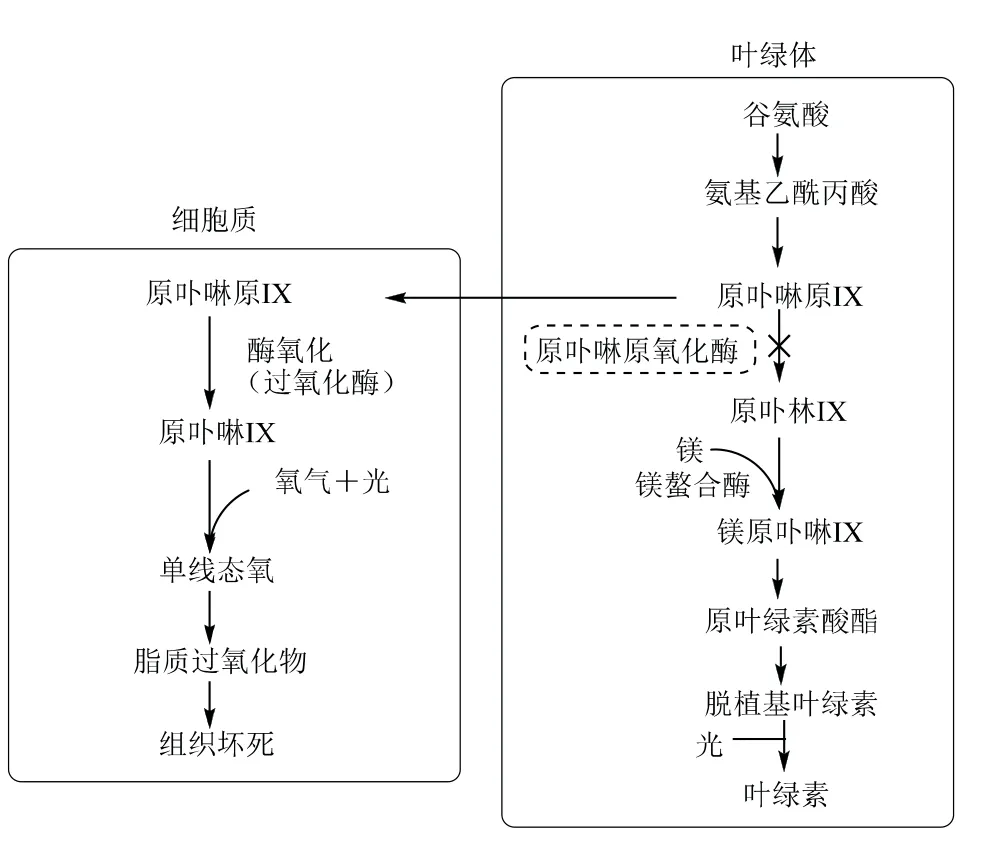

除草剂的种类较多,各种除草剂的作用受体又不尽相同。实验研究发现,脲嘧啶类的除草剂属于原卟啉原氧化酶抑制剂,是一种光合抑制剂。在植株的光合作用中,原卟啉原氧化酶是一种至关重要的合成酶,其作用机理是原卟啉原氧化酶抑制剂不断占据原卟啉原氧化酶的催化活性空腔,成为催化活性空间的主导,抑制了原卟啉原氧化酶在反应过程中的活性。缺乏这种酶的催化作用,植株叶绿体中的原卟啉原Ⅸ物质会过量堆积,使植株自身的调节能力失效,导致有害物质原卟啉原Ⅸ流入细胞质中,并被氧化成原卟啉Ⅸ。原卟啉Ⅸ是一种叶绿素合成过程中的必需物质,在光照条件下能与氧气发生光解反应,使植物细胞膜的磷脂双分子层损伤,或导致细胞膜破裂,使内源物不断从细胞中外流,造成细胞干枯并死亡,最终对植物造成不可逆转的损伤,甚至死亡[11-17]。

研究显示,原卟啉原氧化酶抑制剂分子与原卟啉原IX分子的结构同一性越强,除草剂的抑制活性就越好[18],其作用机理详见图2[19-20]。

图2 原卟啉原氧化酶抑制剂的作用机理

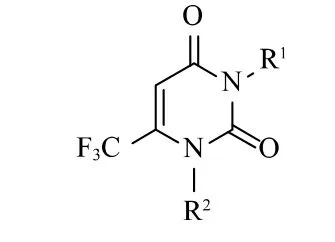

近年来,以结构通式化合物8为骨架的脲嘧啶类除草剂被各大农药研发公司不断开发,并取得了较好的成果。如图3所示,其特征是R2为甲基或氨基;R1为苯基、取代苯基、苯氧基、苯硫基及吡啶基等,其中取代苯基的特征为2位的氢原子被氟取代,4位的氢原子被氯或氰基取代,5位的氢被烷基、烯基、酯基等取代。同时也有一些研究结果表明,将R1与R2上的取代基相互替换时,所得化合物也具有较高的除草活性,这对除草剂的研究工作具有重要的指导意义。

图3 化合物8化学结构式

3 品种介绍及合成路线

脲嘧啶骨架作为先导化合物在农作物保护方面具有很高的价值,特别是在抗性除草剂领域。目前市场流通的脲嘧啶类除草剂主要有氟丙嘧草酯、苯嘧磺草胺、氟嘧硫草酯。现在对这3个品种的现状和合成路线进行简述。

3.1 氟丙嘧草酯

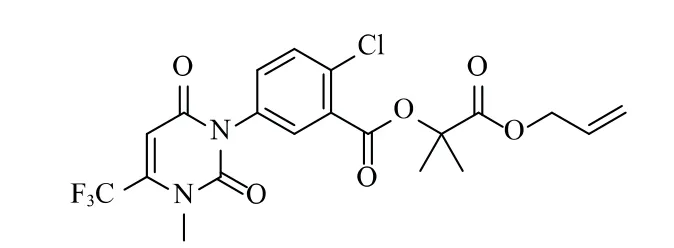

氟丙嘧草酯是由先正达公司开发的脲嘧啶类非选择性除草剂[21]。氟丙嘧草酯的英文通用名称:Butafenacil;商品名称:Inspire;CAS号:134605-64-4。化学分子式为C20H18ClF3N2O6,化学结构式如图4所示。

图4 Butafenacil化学结构式

瑞士诺华公司推出的氟丙嘧草酯是以氟嘧苯甲酸为先导化合物,经过优化得到的产品。该产品属于接触型除草剂,可以使用在大型果园基地、大规模的棉花地和非农业基地。氟丙嘧草酯主要是针对禾本科杂草、一年生和多年生阔叶杂草、莎草等,对杂草有较强的除草效果[22]。由于施药阶段不同,所以在使用剂量上也会有所不同。一般情况为苗后2 kg/hm2或苗前4 kg/hm2,此剂量仅供参考。在其他国家地区,氟丙嘧草酯被主要用于小麦田和其他禾谷类作物田,以自身优异的除草效果被广泛应用并被极大地推广。

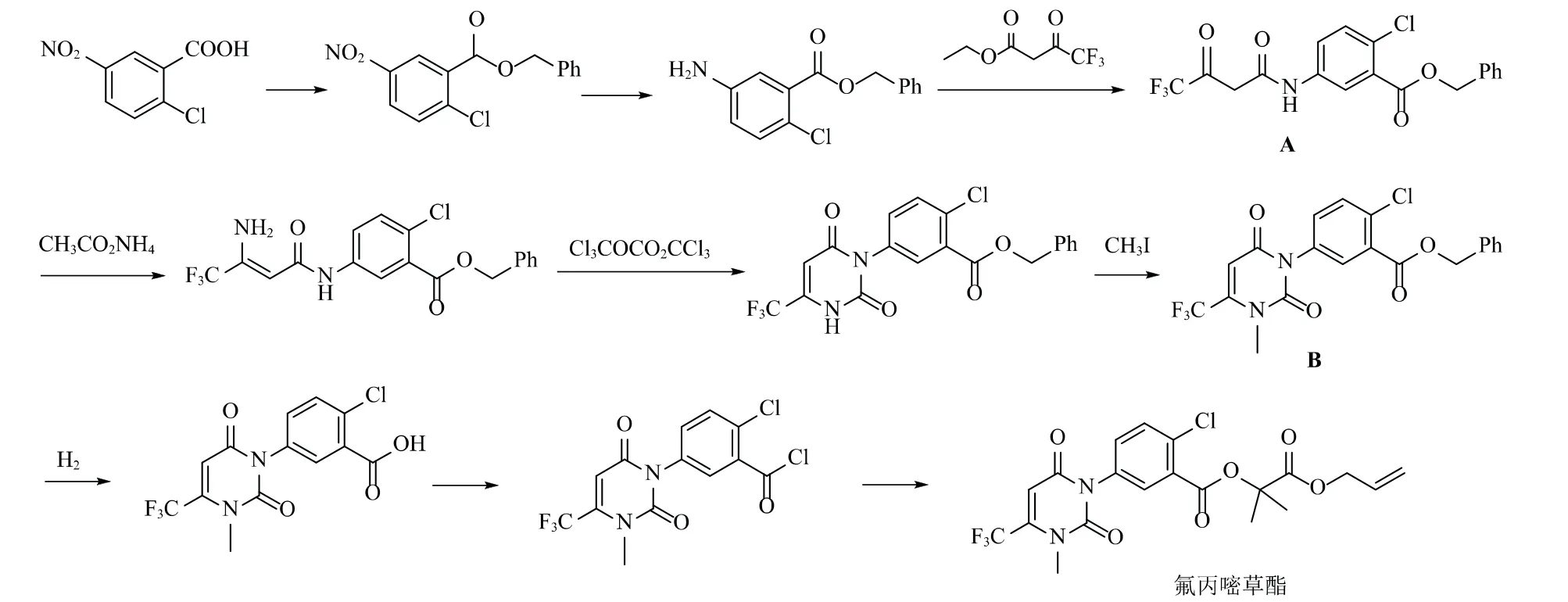

文献报道的关于氟丙嘧草酯的合成方法主要有如下2种。

路线一:以2-氯-5-硝基苯甲酸作为反应的起始原料,通过酯化反应、还原反应以及缩合反应制得到中间体A化合物,然后以中间体A化合物作为反应原料,经过胺解反应、成环反应、甲基化反应得到中间体B;再以中间体B为原料,经过加氢反应、酰氯化反应以及缩合反应得到最终的目标化合物氟丙嘧草酯。在反应路线中,最关键的一点是对活性基团羧基进行保护,经过一系列的反应之后,再对羧基进行脱保护,最后经过缩合生成需要的目标化合物氟丙嘧草酯。合成路线见图5[23]。

图5 氟丙嘧草酯合成路线一

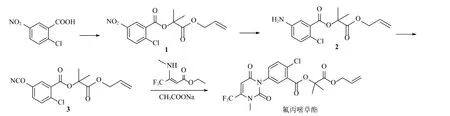

路线二:沿用路线一的起始原料,通过酯化反应制得到中间体化合物1,然后以中间体化合物1作为第2步反应的原料,经过还原反应得到中间体化合物2;再以中间体化合物2为原料,经过异氰酸化反应得到中间体化合物3;最后以中间体3为原料,经过成环反应制得目标化合物氟丙嘧草酯,合成路线见图6[24]。路线二的优点是使合成步骤和实验处理都变得更为简单,没有羧基的保护和脱保护2步反应,而是利用2-羟基异丁酸烯丙酯与2-氯-5-硝基苯甲酸直接进行了酯化反应,最后直接环合就得到了目标化合物。

图6 氟丙嘧草酯合成路线二

3.2 苯嘧磺草胺

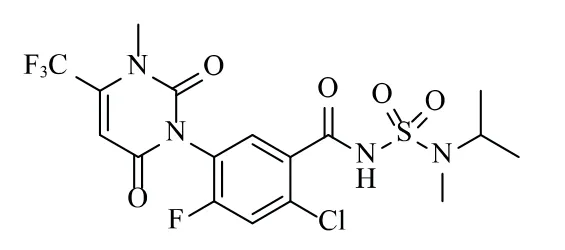

苯嘧磺草胺是由巴斯夫公司开发的脲嘧啶类除草剂[25]。该除草剂的英文通用名称:Saflufenacil;商品名称:Kixor;CAS号:3-72137-35-4。化学分子式为C17H17ClF4N4O5S,化学结构式如图7所示。

图7 Saflufenacil化学结构式

苯嘧磺草胺的设计思路是以氟丙嘧草酯的结构为主体,拼接了酰亚胺类和磺酰脲类2种除草剂的结构优势,使苯嘧磺草胺在结构上具有双重结构的特点。2009年,在尼加拉瓜、智利、阿根廷以及中国等地,苯嘧磺草胺都己登记。同年,苯嘧磺草胺在中国以水分散粒剂的剂型上市量产,可以有效针对多种杂草的防治,主要运用在五谷类田地、棉花地、果园区以及坚果生产基地。其对莠去津、草甘膦产生抗性的杂草也具有不错的防效,一般使用剂量在18~25 g/hm2。苯嘧磺草胺无论在活性方面还是在创新方面都别具一格,被誉为二十多年来开发最成功的新型除草剂[26],是除草剂史的又一里程碑。

文献报道的关于苯嘧磺草胺的合成方法主要有如下2种。

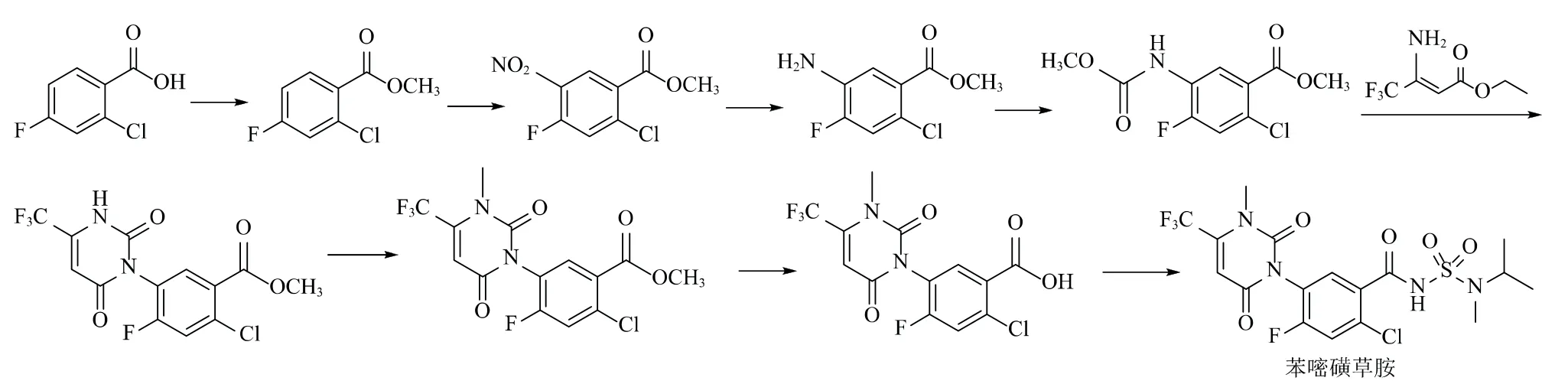

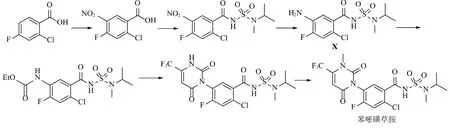

路线一:以2-氯4-氟苯甲酸作为反应的起始原料,通过酯化反应、硝化反应以及还原反应合成中间体5-氨基-2-氯-4-氟苯甲酸甲酯;再以该中间体化合物为原料,通过酰化反应、成环反应、甲基化反应以及水解反应等最终得到化合物苯嘧磺草胺。路线一合成步骤有9步反应,合成步骤较多,实验处理工作量大,总收率较低。其反应路线见图8[27-28]。

图8 苯嘧磺草胺合成路线一

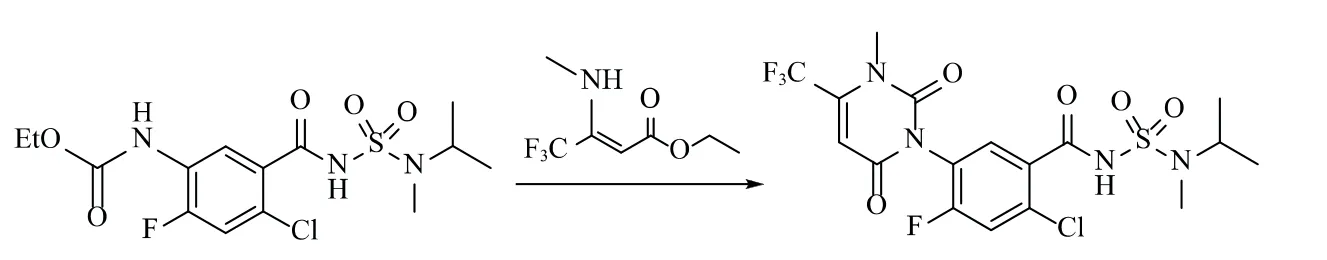

路线二:以2-氯-4-氟苯甲酸作为反应的起始原料,首先通过硝化反应、磺化反应以及还原反应制得中间体化合物Ⅹ,然后以中间体化合物Ⅹ为原料,经过酰化反应、成环反应以及甲基化反应得到目标化合物苯嘧磺草胺。路线二的优点是该方法合成步骤简单,合成收率较高,更有利于工业化的大规模生产,但是路线二也有不足之处,如在最后1步甲基化反应中,磺酰胺基上的氢也会参与二次甲基化反应,从而易产生副产物,进而导致收率降低。其反应路线见图9[29]。

图9 苯嘧磺草胺合成路线二

有研究者在路线二合成步骤上做了进一步的优化,在酯化反应之后直接做了成环反应,省去了甲基化反应,也避免了磺酰胺基上的氢进行二次甲基化反应带来的副产物。该方法可以较快地得到化合物苯嘧磺草胺,这不仅提高产品生产效率而且也大大提高了产品纯度。其合成路线见图10。

图10 优化后的苯嘧磺草胺合成路线

3.3 氟嘧硫草酯

氟嘧硫草酯是韩国LG化学子公司经过十几年独立研究出来的又一新型脲嘧啶类除草剂。氟嘧硫草酯的英文通用名称:Tiafenacil;商品名:Terrad′or;CAS号:1220411-29-9;化学分子式为C19H18ClF4N3O5S;化学结构式如图11所示。

图11 Tiafenacil化学结构式

氟嘧硫草酯是新型脲嘧啶类非选择性除草剂,有效药物分子中含有以氨基酸为骨架的酰胺结构和脲嘧啶环结构。2018年,韩国首先上市了该产品。次年,氟嘧硫草酯在斯里兰卡上市,打开了氟嘧硫草酯在海外市场的新天地。当前,氟嘧硫草酯研发公司LG已经获得了全球几十个国家的专利授权,其中在中国的专利申请于2009年,该产品已在全球推广使用。氟嘧硫草酯作为非选择性的除草剂,除草谱广,见效快,并且具有优异的毒理学特性等特点,被广泛应用在农作物领域。氟嘧硫草酯的防除对象主要包括阔叶杂草和禾本科杂草等,对于使用其他农药产生抗性的杂草也具有良好的除草效果[30]。

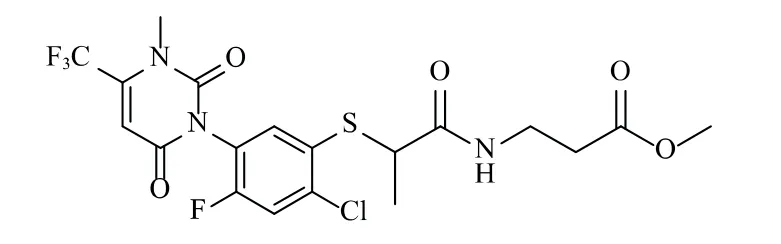

文献报道关于氟嘧硫草酯的合成方法主要有如下2种。

路线一:以三氟乙酰乙酸乙酯作为反应的起始原料,通过氨基化反应、成环反应、甲基化反应、磺酸化反应等8步反应得到最终的目标产物氟嘧硫草酯。该合成路线的缺点是反应步骤过多,反应过程中使用了大量有害试剂,违背了环保理念。同时,在后处理中也会产生大量的酸性废水,其他有害废弃物质较多,违背了可持续发展理念。其反应路线见图12[31]。

图12 氟嘧硫草酯合成路线一

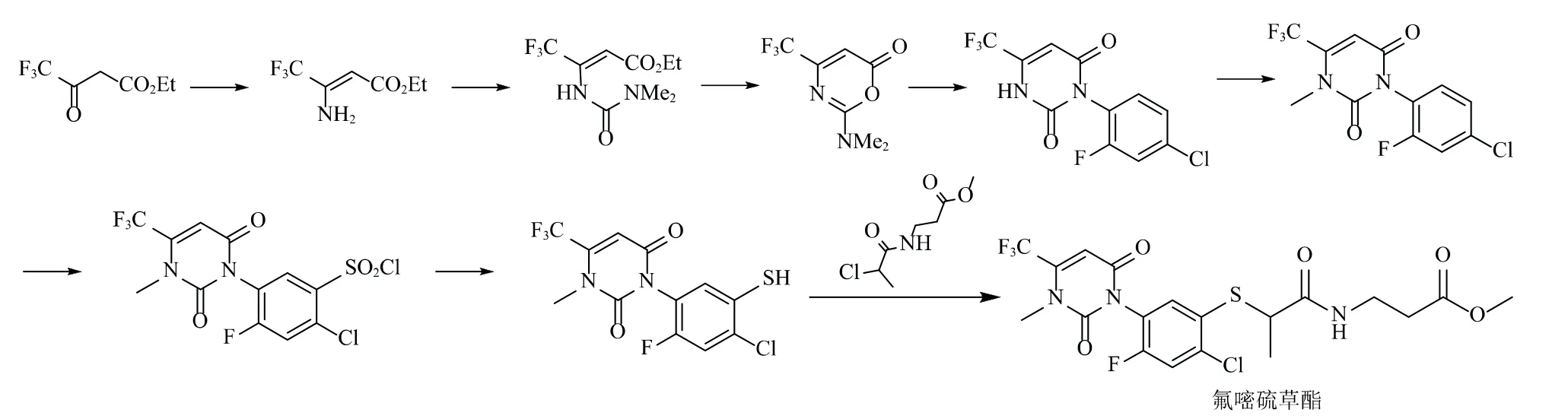

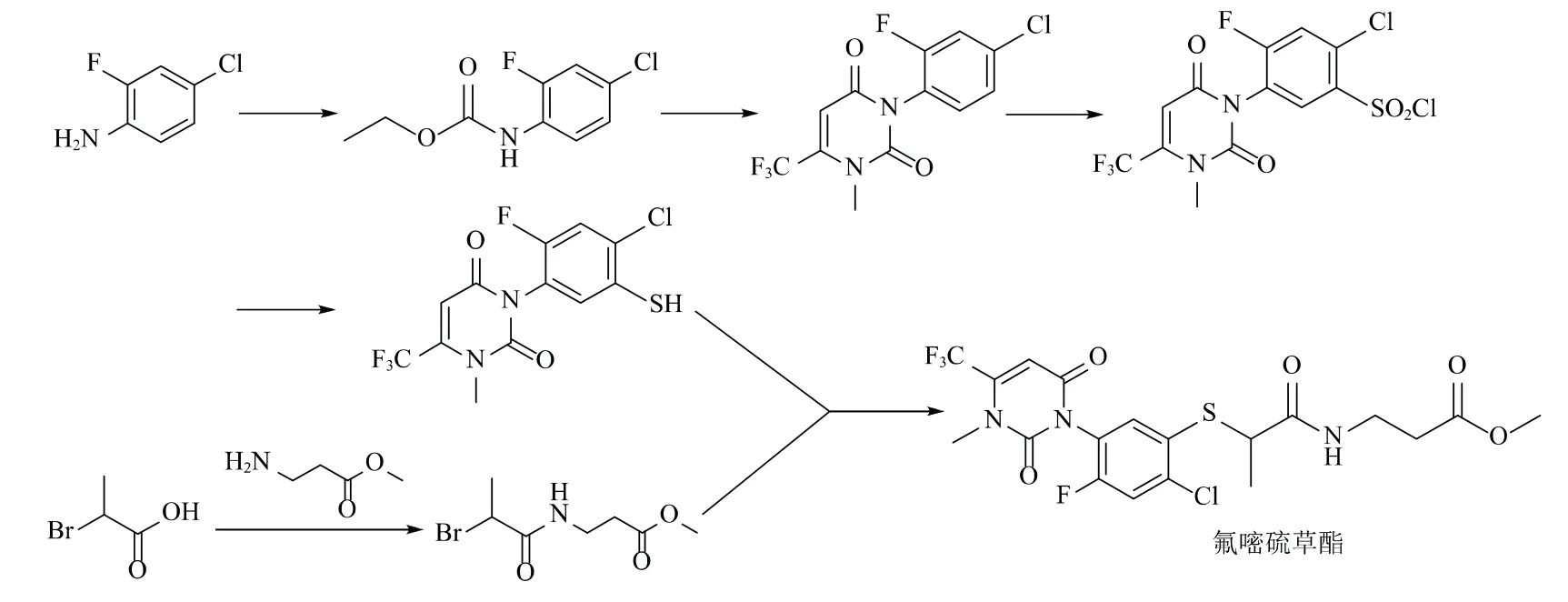

路线二:以2-氟-4-氯苯胺和2-溴丙酸分别作为反应的起始原料,经过酰胺化反应、成环反应、磺酸化反应、酯化反应以及缩合反应,最终得到化合物氟嘧硫草酯。合成路线见图13[32-33]。

图13 氟嘧硫草酯合成路线二

路线二是在路线一的基础上进行的优化,其特点是相较于路线一而言,合成路线较短,总体收率较高,避免了大量有害试剂的使用,节约了合成成本,这对其他品种的合成优化提供了新思路。

4 总结与展望

脲嘧啶类除草剂作用于原卟啉原氧化酶,对农业草害表现出显著的生物活性且无明显交叉抗性,因此具有较高的研究价值。尽管现在是脲嘧啶类除草剂的发展阶段,但这一类除草剂正在被大部分农药研发公司和研究机构开发,逐渐成为新农药创制的新热点。脲嘧啶类除草剂在新农药领域中具有十分可观的开发前景,众多专利的申请已表明这类化合物在新农药的创制中具有不菲的价值。据专利报道情况看,脲嘧啶类除草剂定会在不久的将来得到更进一步的优化,并有望开发出更具特色的农药新品种。