无人机在崩塌地质灾害调查中的应用

王翰强

(山东省第一地质矿产勘查院,山东 济南 250100)

近些年来发展的无人机倾斜摄影技术,可快速拍摄高清影像,并在此基础上构建三维模型,获取相关地质信息,从而很好的解决了采矿宕口区崩塌地质灾害的调查精度问题。文章以连云港锦屏山南部的一处采石宕口为研究区,采用无人机倾斜摄影技术,获得研究区三维高清模型,据此得到边坡的基本地质信息,并在此基础上利用赤平投影分析确定边坡的破坏模式,从而为当地的地质灾害防治及预警提供可靠的地质依据[1]。

1 研究区简介

崂山区属北温带大陆季风气候区,空气湿润,雨量充沛,湿度适中,四季分明的气候特征,同时由于濒临黄海,明显受海洋的调节作用,又表现为冬无严寒、夏无酷暑、春冷、秋暖、冬湿、昼夜温差小、无霜期长和湿度大等海洋性气候的特点。多年平均气温12.1℃,1月份平均气温最低,为-6.4℃,8月份平均气温最高为25.3℃,极端最低气温-20.5℃(1957.1.22),最大冻土深度43cm,极端最高气温36.9℃。多年平均相对湿度72%,多年平均日照2515.5小时/年。年内主导风向为东南风,11月至次年3月多北及西北风,4~8月多南及东南风,9~10月北风和南风基本相等。历年平均风速为2.7m/s,历年最大风速大于20m/s(1981.9.1)。全区多年平均蒸发量为1448.7mm(1956-2015),最大蒸发量1711.8mm(1968年),最小蒸发量1234.4mm(1964年)。

据崂山区气象局1951-2018年资料统计,全区多年平均降水量849.9mm,最大年降水量1426.1mm(1975年),最小年降水量273.3mm(1981年)。全年降水大多集中在6~8月份,占全年降水量的58%,12月至翌年2月降水最小,占全年降水量的5.4%。多年平均降水天数为84.3天,占全年的23%。历年最大日降水量267.9mm(1956.9.5);连续降水时间最长为9天(1956.9.19-27),最大时降水量为64.1mm,由于受地形条件控制,全区降水呈明显地域差异,在总体平面展布上,南部降水小于北部,地形较高的区域大于较低的区域,崂顶2103.8mm,北九水1073mm,乌衣巷843mm,山色峪843mm,沙子口726.6mm。降雨尤其是大暴雨,是引发崂山区地质灾害的主要因素之一[2]。

2 崩塌的分布、类型及形态特征

2.1 范围

该崩塌位于风景区公路的路堑边坡上。坡体陡崖坡度近82°,顶部坡体坡度约58°。危岩前端与公路的最大高差约14m, 危岩后端与公路的最大高差约20m。坡脚紧邻公路,正面分布长度约20m。卸荷带厚度约7~10m。地理位置为:E:120° 39’12.20”,N :36° 07’44.09”,H :25m。

2.2 规模及形态

按相对高度划分(相对高度14m~20m)属中位危岩体。根据危岩带岩体结构面发育程度及组合特征、切割块体的变形破坏机制及所处位置等情况,划分为1个危岩单体,块体最大规模为6160m3(W7),属中型危岩;危岩周边分布零星小型不稳定危岩(如图1~4),规模小于10m³,高度小于15m,均属于小型低位危岩。目前该陡崖的多个危岩体处于基本稳定~欠稳定状态,此危岩带的形成已进入成熟期,趋于临崩状态。

图1 W7危岩

图2 W7危岩侧面

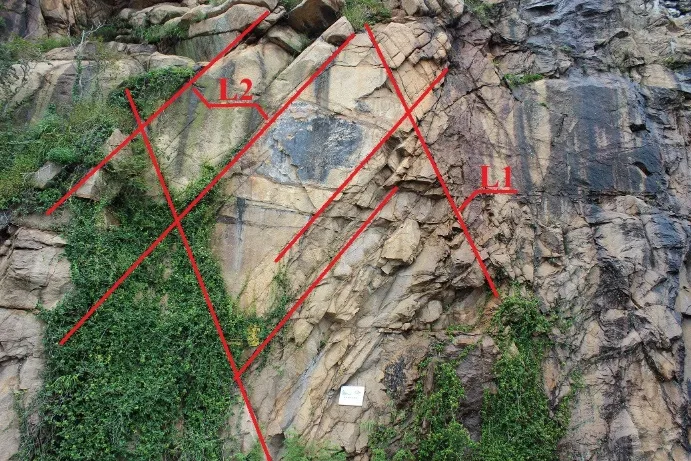

图3 W7危岩L2裂隙

图4 W7危岩楔形切割

3 危岩形成的影响因素分析

3.1 主导因素

3.1.1 地层岩性

形成危岩的陡崖均为花岗岩,致密坚硬,抗风化能力强,常裸露凸出坡面,而其下也无软弱岩层发育,但有人工挖掘形成的岩腔。

3.1.2 地质构造

边坡母岩由花岗岩组成,岩体质量较高,危岩所在区域的岩性相对简单,其节理走向倾向受主要构造线及力学性质的控制,走向以NE及NNW为主,主要发育三组结构面。其中J1:56°∠71°,J2:205°∠59°,J3:318°∠26°;坡向坡度:140°∠82°。由于多期构造活动,平行于走向的结构面局部张开度及连通性均较好,对该危岩的形成及发展起重要控制作用,由J1和J2的切割,形成楔形体,且顺坡外倾[3]。

3.1.3 地形地貌

如前所述,危岩发育于路堑边坡之上,边坡由人工开挖而成,危岩与路面高差14m~20m,后部山体高度大于100m,上部坡度约58°,下部路堑坡度约82°。人工开挖形成的陡崖作为危岩形成的基本条件之一,一方面促进了裂隙的发展,另一方面高陡的陡崖加大了危岩崩塌产生的破坏力。

3.1.4 水文地质

花岗岩岩体内两组相交的裂隙发育,贯通性较好,受地形切割影响,透水性强。大气降水渗入岩层裂隙,溶解可溶物质,加速了裂隙的扩展与贯通;在洪水季节还要产生暂时性裂隙水效应,促进危岩体向崩塌破坏产生。

3.2 诱发因素

3.2.1 风化作用

由于危岩位于坡顶表面,风化作用强烈,在其表面的球状风化迹象明显,由于两组相交的裂隙发育,使得风化作用深入到岩体内部。风化作用使花岗岩岩体中原有裂隙扩展,并与层面裂隙贯通,加速了危岩的形成和局部崩塌的产生。

3.2.2 生物作用

坡体表面沿陡崖裂隙生长有多株小型乔木、灌木等,一方面生长在花岗岩裂隙中的灌木的根劈作用使裂隙加宽加深;另一方面树木本身的重量加大了岩体的荷载,并向岩体传递风的动力荷载,对岩体的稳定不利。

3.2.3 降雨

降雨是影响危岩崩塌的主要因素,主要的作用有三个方面:一是水的物理化学作用降低了持力土层的强度;二是在危岩后缘的裂缝中的水柱形成静水压力;三是入渗滑塌体近水平结构面内形成的扬压力作用。以上因素都使得危岩在雨季的稳定性大幅下降。降雨对危岩体的稳定性影响极大,危岩多数崩塌是在雨季发生的。

3.2.4 其它

人类工程活动、地震等对危岩区都有较大影响。

3.3 危岩形成机制分析

该区域危岩的形成机制与其地质构造密切相关,由于坡体受两组相交的节理裂隙J1和J2切割,在坡面形成楔形切割,楔形体底部棱线顺坡外倾,但由于棱体自坡体内部向坡面方向宽度减小,形成类似喇叭型块体,即内大外小的特征,因此,块体有滑动趋势,但受两侧岩体阻挡,发生失稳的可能性较低。总之危岩整体的破坏方式是滑移型。其次楔形体J3产状约为318°∠26°,间距约2m~4m的平行裂隙切割,由于危岩前部有岩腔,使得危岩体前部发生块体坠落失稳的可能。这也是危岩前部岩腔的形成原因。

因此该处危岩的整体变形破坏方式为滑移式,前端局部岩体的破坏方式为坠落式[4,5]。

4 无人机对危岩区结构面特征获取

岩体结构面的几何特征是分析边坡稳定性的重要因素,而岩体结构面最主要的几何特征是倾向倾角和走向,即结构面的产状。因此在分析边坡稳定性之前,需要尽可能多的统计边坡岩体结构面的产状信息。传统测量结构面产状的方法是罗盘接触法测量,即用罗盘贴紧岩体结构面后读取结构面倾向倾角。但是,这种传统的用罗盘测量边坡岩体结构面产状的方法存在许多缺点:①测量效率低,费时费力,导致测量成本很高;②由于测量人员专业素质的不同,容易出现人为误差,难以完全保证测量数据的准确性和统一性;③当边坡较高或者较陡时,测量人员无法靠近岩体结构面表面,难以测量其产状;④当边坡不稳定或者突发地质灾害时,测量人员的人身安全将处于极其危险的境地。因此,怎么高效、准确和安全地测量和统计岩体结构面产状成为国内外相关专家学者研究的内容,非接触式测量岩体结构面产状的方法开始慢慢发展。本次采用建模式非接触测量岩体产状,是无人机倾斜摄影技术在岩体基本地质信息统计中的一大应用。

与传统接触式测量相比,采用无人机摄影测量计算岩体结构面产状的方法,很好地克服了用全站仪和三维激光扫描仪测量这两种方法的局限性,创造性地提出了测量岩体结构面的新方法,能有效地测量高边坡和环境复杂的岩体结构面。该方法具有如下一些优点:①无人机价格便宜,操作简单,拍摄效率高,测量成本低;②无人机灵活方便,机动性强,可以上升到很高的地方进行拍摄;③对环境要求低,适用性强,可多角度全方位拍摄,不存在拍摄盲区;④照片用于建立三维模型,能最大限度还原真实环境,可在室内完成结构面测量,省时省力。

5 结语

利用无人机倾斜摄影技术,可在矿区或人工切坡造成的高陡危岩边坡区,快速的构建高清三维实景地质模型,实现崩塌地质灾害及隐患的“地质信息快速高精度非接触式安全读取”,该方法极具实用性及创新性,能够为高陡边坡区地质灾害的详细调查及后续稳定性评价提供有效的技术支撑。