经皮椎弓根入路椎间孔镜下治疗游离脱出型腰椎间盘突出症疗效研究

徐 琨,伦登兴,徐兆万*,庄青山,陈乃旺

(1.潍坊医学院研究生院,潍坊 236000;2.潍坊市人民医院脊柱外科,潍坊 236000)

腰椎间盘突出症(lumbar intervertebral disc herni⁃ation,LDH)是腰腿痛常见的原因之一[1],在我国发生率约为17.9%[2]。游离脱出型是LDH的病理分型的一种,是指纤维环内层和外层出现破裂,髓核穿过或部分穿过完全破裂的纤维环和后纵韧带,游离于椎管内甚至位于硬膜内网膜下腔,压迫马尾神经或神经根产生腰痛、腿痛腿麻等临床症状[]。文献报道游离脱出型占全部LDH的35%[3],其中重度游离脱出发生率为13%~25%,以向下游离脱出居多。手术是其主要的治疗方法[4],采用经皮椎弓根入路的椎间孔镜技术在治疗游离脱出型LDH的报道较少。本院2018年6月—2020年1月采取此手术入路的方式治疗32例游离脱出型LDH的患者,术后临床疗效满意,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本组患者男性18例,女性14例,其中L4/5间盘13例,L5S1间盘19例。年龄43~72岁,平均(60.14±14.36)岁。本研究经医院医学伦理委员会批准,并与患者签署知情同意书。

1.2 手术方法

以治疗L5S1向下游离脱出为例,患者取俯卧位,C形臂X线机定位下确定进针路线,选择以棘突旁开13~15 cm,水平10°~15°夹角进针,静脉全麻后取L5椎弓根外侧入路穿入患侧椎弓根,确认穿刺针位置位于L5椎弓根上部并与对侧椎弓根下缘连线在一条直线上后,使用环锯清除黄韧带、椎间孔内软组织及部分椎弓根,置入穿刺针到达L5椎弓根内侧,放入工作套管,C形臂X线机下再次确定位置,连接椎间孔镜到光源和成像系统,可看到脱出的髓核直接暴露在视野中,确认镜下解剖学关系,摘除游离脱出的髓核,进一步清除游离松动的髓核组织,减压神经根,完全摘除后观察神经根松懈情况良好,之后并电凝止血及纤维环成形,确定手术区域无活动性出血,关闭工作通道,术后皮肤缝合1针,小敷贴2个覆盖切口。

1.3 评价指标

记录患者的术前及术后1 d、1个月、3个月和末次随访腰部及下肢VAS及ODI评分、随访效果,采用CT、MRI观察患者术后四肢感觉运动情况。所有数据采用SPSS 18.0(美国SPSS公司)进行统计学分析,采用方差分析对术前、术后1 d、1个月、3个月及末次随访时腰部和下肢VAS及ODI评分进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期情况

患者手术切口7 mm,手术时间84~103 min,平均(96.52±13.16)min,手术出血量10~15 ml,平均(13.26±1.02)ml;所有患者术中无神经、血管损伤和硬膜破损,术后无脑脊液漏及切口感染,术后第2 d可佩戴支具下地活动。2例患者术后出现痛觉过敏及下肢轻度麻木,活动无异常,可能与麻醉性阵痛药物效应引起的神经系统的致敏作用有关,后行激素、抗炎治疗后麻木症状消失,其余患者未诉不适,下肢活动良好。

2.2 随访结果

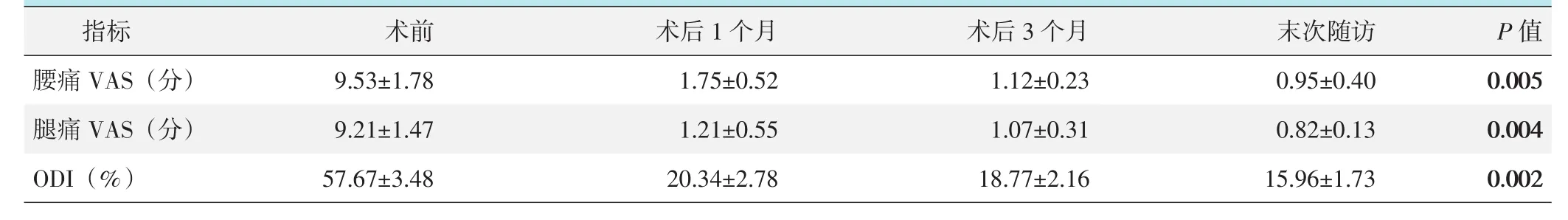

32例患者均获得随访,随访时间6~18个月,平均(14.74±4.26)个月,术后随时间推移,腰疼VAS评分、腿痛VAS评分均显著减少(P<0.05),ODI评分也显著减少,差异有统计学意义(P<0.05)。末次随访时的腰部及下肢VAS及ODI评分见表1。术后四肢活动良好,定期复查无任何不适,肌力恢复良好,末次随访行腰部CT示患侧椎弓根处未见骨折影。

图1 患者,女,65岁,因“腰痛伴右下肢交替性麻痛不适1年,加重7 d”入院。腰椎MR检查示L5S1游离脱出型LDH,行经皮椎弓根入路椎间孔镜下腰椎间盘摘除术治疗 1a,1b:术前MR显示L5S1椎间盘游离脱出,压迫S1神经根 1c,1d:术前、术后腰椎侧位对比可见L5椎弓根处部分骨性缺失为椎弓根手术入路 1e:矢状位可见右侧椎弓根处手术入路

表1 32例患者随访结果(±s)与比较

表1 32例患者随访结果(±s)与比较

3 讨论

随着现代影像学技术的发展,游离脱出型LDH的诊断率逐渐增高[5,6],90年代之前多采用传统的开放性椎板切除术来切除游离脱出的椎间盘组织[4],然而孔镜技术的出现,使微创治疗游离脱出型LDH成为可能,但是其手术难度比较大,一度被视为手术的禁忌,主要取决于:游离脱出的髓核在椎管内突出压迫的位置、大小、神经根和硬膜囊粘连的程度等[7,8]以及部分患者髂嵴较高、骶椎腰化、椎管狭窄、横突肥大等自身因素的影响。为了制定最佳治疗方案,国内外专家制定了不同的游离脱出型LDH的影像学分型;如Wanger等[11]根据髓核在椎管内移位程度,将游离脱出型LDH分成四型:椎体后移位型、椎间孔移位型、硬膜囊内型、硬膜囊后型。Lee等[3]将游离脱出于椎管内的腰椎间盘根据位置分成4个区域,高于上位椎弓根下切迹至下方3 mm为1区,上位椎弓根下切迹3 mm至上位椎体下终板水平为2区;下位椎体上终板至同一椎弓根水平中线为3区;下位椎弓根的水平中线至同一椎弓根下缘为4区。

在这些影像学分型的基础上,许多脊柱外科医生不断发展与完善椎间孔镜技术,并相继报道出来,比如:TESS技术、THESSTS技术、经腰椎椎板开窗的入路、经对侧椎间孔入路、经同侧极外侧经椎间孔入路等。但是经椎弓根入路治疗游离脱出型的LDH报道较少。本科在查阅一些相关文献,并测量了32位患者髓核游离脱出的大小及位置后,最终选取了经同侧椎弓根入路的手术方式,采用此术式工作轨道可以直接到达脱出的椎间盘组织处从而更好地把突出的髓核组织摘除干净,并且在操作中可以能尽可能的远离神经根,减少损伤神经根的风险[5],当然在减压的过程中发现不能一味的扩大减压神经根的范围而造成神经受损及硬膜囊的撕裂,这要求在进入工作套管时要尽可能减少对椎弓根的破坏,我国有学者报道磨除的椎弓根的范围不超过1/4是比较安全的,防止因为破坏过大导致椎弓根骨折从而造成脊柱不稳[9]。采用此术式比其他入路所用时间稍长,原因是穿刺针进入的过程中需要磨除部分的椎弓根,并且通过狭窄的椎弓根通道取出游离脱出的大块椎间盘突出物比较困难,这些都增加了手术的时间,同时要求术者必须有丰富的手术经验。经椎弓根入路摘除游离脱出的腰椎间盘的手术采用静脉全麻的方式进行,术中操作者和患者全程进行沟通,可以一定程度上避免神经根的损伤,并且手术创伤小,患者术后恢复快,操作中对脊柱结构破坏小,不影响脊柱的稳定性,可以直接到达髓核脱出的部位,防止了其他术式的盲目性,避免残留小的髓核组织导致术后的症状复发。

综上,本研究认为通过椎弓根入路将向下游离脱出的椎管内椎间盘突出摘除的手术方式是一种安全、有效的手术方式。但是由于样本量有限以及随访时间较短,32位患者术后近期效果良好,远期效果还需要继续观察。