温控自调节抗紫外线面料的发展现状

李晓菊,赵格格,尹爱华,宋春燕,张宏杰

(泉州师范学院 纺织与服装学院,福建 泉州362000)

1 温控自调节抗紫外线面料概述

1.1 温控自调节抗紫外线面料

目前,全球纺织产品已经逐渐向功能化发展,例如阻燃面料、透湿防水面料、电磁屏蔽面料、温控面料等。市场对这一发展趋势认可度较高,既满足美观的需求,又可以提高产品附加值,增强竞争力。防紫外线面料是一种可以防护人体皮肤不受紫外线直接穿透、减少人体皮肤晒伤老化的面料。温控自调节抗紫外线面料则是自动调节温度的抗紫外线面料,它可以对外界冷暖刺激做出温度响应,改善传统服装的舒适度以及人类对温度的适应性。将温度调节性能与抗紫外线能力结合,可以开发出满足一定卫生保健功能的高档服用面料。

1.2 温控自调节面料分类

温控自调节面料按照品种分类可以分为电温控纺织品、仿生温控纺织品及相变温控纺织品[1]。

1.2.1 电温控纺织品

电温控纺织品可以通过不同介质来实现温度响应。主要有利用柔性导电材料、液体、气体作为核心组件,温度靠蓄电池、电动泵驱动液体回流或恒温器来调节。这类产品目前应用较为广泛,生产技术水平要求比较严格。

1.2.2 仿生温控纺织品

受到自然界“松球原理”等的启发,国外某研究院设计了一种军用自动调温面料,这种面料所用的纤维原料表面的“松球结构”会受到温度的影响而发生变化,结构上的收缩以及伸展赋予织物保暖或透气的功能特性。

1.2.3 相变温控纺织品

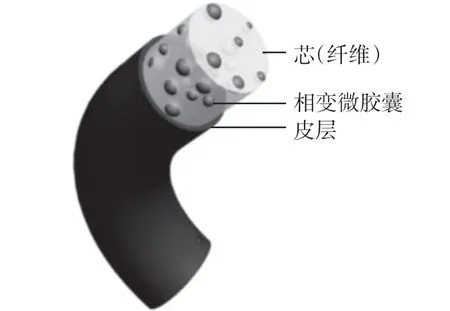

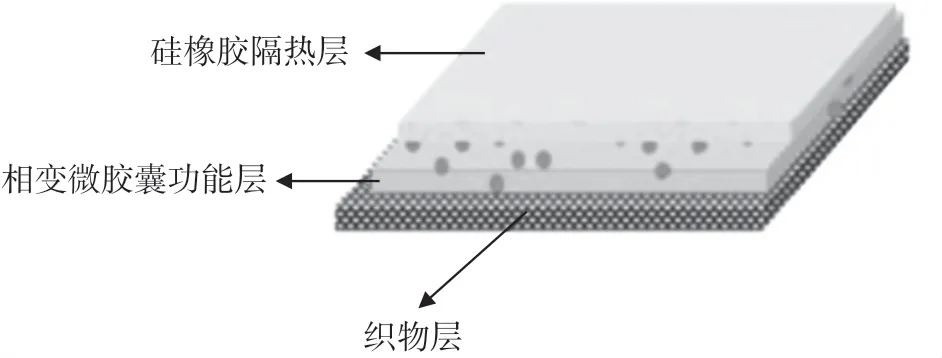

相变纤维是一种蓄热温控纤维,即一种具有向织物或纤维嵌入或涂覆在织物表面上的微胶囊包裹的变性材料(图1、图2)。通过固液状态的改变,带动能量的转化来实现温度的调节。但是这种方式调节温度耗时较长,对环境温度的适应度有一定的要求[2]。

图1 具有芯鞘结构的复合调温纤维[3]

图2 多层低温防护结构示意图[3]

2 温控自调节抗紫外线面料的制备方法

制备符合服用需求的温控自调节抗紫外线面料,可以从纤维入手,通过纺丝的方法对纤维改性,或者在织物表面涂层相变微胶囊来实现温度调节,也有利用织物组织结构的变化来实现温度的变化。普通面料可通过后整理工艺,根据不同的功能和要求通过浸轧或涂层的方式赋予织物抗紫外线功能。目前国内外调温纺织品制造工艺主要包括:表面涂层法、复合纺丝法和结构改性法等,这种材料在航空服、消防服、滑雪服、保暖内衣、智能床垫、智能枕头等方面都有广泛的应用[4]。

2.1 纺丝法

纺丝法是将粒径在5μm以下的相变微胶囊与聚合物溶液或熔体按照一定配比混合成纺丝原液,再由喷丝孔喷出后经过冷却凝固制得具有调温性能的纤维。该方法最大的优点是能够将相变微胶囊包裹在纤维内部,从而延长相变微胶囊的使用寿命,同时对织物的各方面性能和后续工艺不会造成较大影响。

2.2 涂层法

在纤维或织物表面添加涂层,可以实现材料的智能温控。采用热传递涂层技术将相变材料及其添加剂放入织物中,然后通过干燥和洗涤过程去除不可反应部分,这层不溶于水的相变材料膜使织物具有显著的储热和放热功能,它附着牢固,不易改变。目前,已有多种材料可用于纤维的智能涂布加工方法。采用涂布法可将部分塑料晶体加工成纤维织物,并对锦纶纤维和聚丙烯纤维的性能进行了改性,其热含量分别可达3.5~4倍和2倍。此外,日本电力公司研制的表面涂有导电树脂的双层结构纤维,可在电流发热后调节针织密度,实现温度自调节功能。

2.3 结构改性法

通过对原始相变材料的涂覆,添加一层保护膜,可以防止相变材料从织物内部渗透,也可以增加材料的使用寿命。但要获得吸热、放热效果明显,物理性能优良的纤维,必须注意纤维表皮与芯层材料的比值。在现有的研究成果中,分别以聚乙烯醇和石蜡为表皮和芯材的纤维可以加工成产生30 J/g热焓的温控纤维。研究了以聚合物为芯材、普通成纤聚合物为表皮的复合纤维的调温效果,用相变材料填充微胶囊化的纤维是目前具有较好的强力、耐热性和耐水解性的温控织物。例如,以石蜡烃为相变材料的纤维相变温度为28.2~25.4℃,32.1~28.5℃,其热焓达到150 J/g以上。在科技飞速发展的今天,智能新技术不断涌现,并应用于军事、航空航天、医学等领域。智能温控纤维在纺织产品创新中的应用越来越广泛,纺织品更新换代的速度越来越快。

3 温控自调节抗紫外线面料国内外研究现状

3.1 国内研究现状

我国对于温控自调节抗紫外线面料这一概念方面的研究起步较晚,相关的研究也较少,但近年来研究热度逐渐上升,涌现出不少极具发展前景的设计思路。

从最初通过纺丝的方式生产温控纤维,到后来的涂层法后整理生产的温控织物,国产温控面料制备技术在不断改进。周建璋等[5]针对婴幼儿设计发明了一种感温控温的特殊面料,将热敏纤维与棉纤维混纺,再加入银材料感温颗粒,实现双向控温的效果。这种面料不仅对婴幼儿的皮肤刺激性小,安全性高,还具备一定的抗菌效果,耐水洗测试表现出色。林贞祥等[6]公开了一种温控织物,将两种导电布连结起来,电流流过这几种导体所形成的回路,除了不可逆的焦耳热之外,在连接处将分别随电流方向发生吸热、放热现象,称为帕尔贴效应,从而实现不同环境下的温度调节。邵慧奇等[7]设计出一种温度可控的三维经编间隔织物,立体多层结构通过一次全成型编织而成,温控层固定于间隔层的中间,控温区域分布均匀,产品质量以及生产效率都比较好。陶光明等[8]设计出一种相变温控材料,通过纤维微结构的改进以提高相变材料的填充量,增加其循环稳定性。这种材料经过表面处理以及内部掺杂技术可以得到很好的耐水洗性能和机械性能。制备材料普遍易得,适合工业化生产。

陈殿根[9]指出纺织面料引用新材料既可以增加面料美观性,也可以提高耐用性,助力了传统纺织业的升级转型。董杰[10]指出,未来的研究重点主要是开发具有自洁性、抗菌性、透气性等功能性抗紫外线纺织品。在烈日下,阳光照射会产生强烈的长波紫外线,能轻易穿透皮肤表层,破坏人体表面及深层的胶原、弹性纤维等组织内部的微细结构,使肌肤变得老化松弛。为了减少紫外线对皮肤的直接照射,人们已采取了许多措施,如使用抗紫外线的化妆品、防晒霜、遮阳帽和遮阳伞等,但这些措施的保护作用、作用时间和作用范围均受到限制。所以,越来越多的人倾向于使用更全面、更有效的防护衣物来解决这一问题[11]。

3.2 国外研究现状

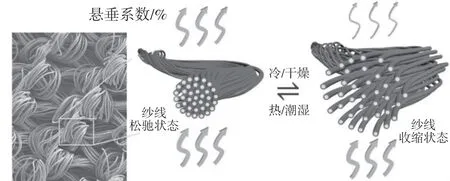

相对而言,将相变材料应用于纺织领域,国外对此的研究更加深入,研究范围也更广。20世纪80年代,美国太空开始资助研发调温功能纺织品的相关企业,研发出Outlast空调纤维,用于宇航员工作服中的手套。这项研究实际意义较大,可以很好地满足人们的需求,于是开始由航天产业转向民用。Outlast空调纤维逐渐走进人们的视野,成为大众较为熟知的一种调温纤维,被应用到控温织物的生产中。随后,Outlast公司与Frisby合作,生产出腈纶纤维,这种纺织品可用于保暖内衣、运动袜、空调被等,在欧美地区广受欢迎。当前,美国Outlast公司与泰国丙烯腈纤维公司合作,在腈纶纤维方面取得新进展,共同研制开发了不封装的相变腈纶纤维,在染色性能和舒适方面都有所提升[12]。目前全球有150多家厂商使用这种纤维制作调温服装,主要市场为欧美地区。Wells Lamont等[13]研究人员,开发出一款调温防水手套,穿着者在冷水中手温保持在25℃以上可达15 min,而穿着正常防水手套,5 min后手温已降至10℃。Xu等[14]利用对温度、湿度可以做出响应的红外线敏感纱线构建了一种温度自调节织物,当人体皮肤与衣服之间的微环境改变时,纱线收缩释放热量,或者是膨胀将热量保持(图3)。能够适应这些不同环境的服装将会更加实用、舒适。

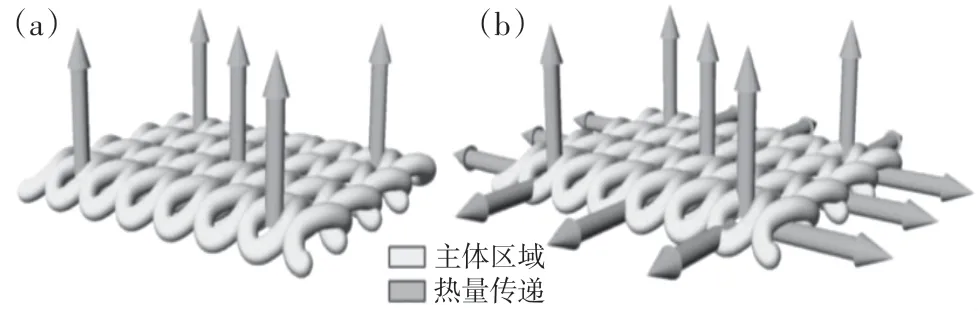

图3 温控纺织设计原理[14]

Xia等[15]采用湿法纺丝工艺制备了具有储能和温度调节功能的纤维素纤维。这种纤维具有相变能力和一定的机械性能。此外,即使在极端条件下仍具有良好的耐洗涤性。Dounia等[16-17]研究了微封装相变材料(微PCM),聚乙二醇作为相变材料,在交联剂N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(MBAM)存在下,通过在甲基丙烯酸悬浮液中进行自由基聚合,将其封装在聚甲基丙烯酸(PMA)中。智能控温织物就是将具有调节温度功能的相变材料与纤维或织物结合起来制得的控温织物[18]。一般来说,智能温控织物具有双向调节温度的特点,且可回收,属于环保型产品。美国一家公司公开了一种适合于人体服装应用的具有控温功能的抗紫外线织物及其制造方法,包括具有转移性能的基材,该转移性能适于允许自然元素通过该基材,以及非连续的热导向元件阵列,该热导向元件的配置及其之间的空间允许该基材保留该转移性能的部分性能。该基材通过蒸发沉积或溅射沉积等金属化工艺具有铝膜层,使该织物在保持原有手感和透气性的同时获得抗紫外线和温度控制功能[19]。Faming[20]设计了一款运动服,给运动员提供足够的局部穿着舒适性。身体映射运动服由一块多针织结构的面料或不同的面料组成,“模块化”的人体映射运动服在恒温模式和热生理模式控制模式下给穿着者带来能够调节体感温度的感受。一些结合了空气和液体冷却混合PCS技术,在炎热的环境中进行试验,混合气液背心在液冷模式的冷感明显大于风冷系统。混合PCS技术在两种系统中都可以缓解身体热应变和恢复期中表现最佳性能[21]。Tong[22]设计了嵌入导电纱线的织物,其电阻会受到温度变化的影响。通过改变导电针织物的电阻与温度之间的定量关系,来达到温度调节的效果(图4)。

图4 简化热扩散模型[22]

智能调温纺织品的前景广阔,各大公司一直在深入地对其研究。美国研究人员使用涂层法制得Ureatech调温材料,该调温材料的温度接近人体的舒适温度,具有较大的实用价值,可用于服装领域;日本大和化学工业株式会社使用浸轧法将微胶囊整理剂整理到面料上,目前主要应用到内衣、衬衫等方面,也具有良好的调温效果。

国外有研究通过对比分析织物的组织、厚度、经纬密度、紧度等指标,考察了紫外线透过率、紫外线防护系数(UPF值)等指标的影响。研究表明,当其他参数基本一致时,斜纹织物的抗紫外线性能优于平纹织物,而平纹织物的抗紫外线性能优于平纹提花组织织物;当织物透光率较低时,抗紫外线性能较好;随着织物经纬密度和经向的增大,其紫外透光率下降,UPF值增大,抗紫外线性能提高。此外,普立万公司(Poly One)于2014年11月底推出应用于纤维和纺织品领域的OnCap TM紫外线防护技术。OnCap TM紫外线防护着色剂及添加剂解决方案适用于聚酰胺(PA)、聚酯(PET)、聚丙烯(PP)及其他材料系列。它们以低负荷水平、高色牢度为突出特点,且可融入阻燃剂以满足生产过程中严格的安全标准。

4 市场优势劣势分析

4.1 优势分析

温控自调节抗紫外线面料有着广阔的市场发展空间,消防人员在火灾高温环境下作业,非常容易烧伤,从服装设计上采取防护措施,应用降温和调温纺织品,以制造出具有防烫伤、隔热等效果的消防服,有效地避免了消防人员在救火过程中的伤亡率。同样这种材料也广泛应用在了保暖内衣、病情监护服以及各种防辐射、防紫外线服中。而现如今大气中可以吸收紫外线的臭氧层遭到破坏,人体以及各种生物受到的紫外线照射强度增强,生态环境受到威胁。随着人们生活水平的不断提高,人们对服装面料的防紫外线性能、温度适应性等方面提出了更高的要求。目前已有的防紫外线针织面料大都采用后期添加水性泡沫涂层的方法来进行保护,这样设计的防护功能不稳定,在后期的清洗、熨烫时容易失效,防护层被冲洗掉或者高温失活,现有技术急需一种防紫外线面料的长期保护效果,这就给自调节抗紫外线面料提供了发展空间。

4.2 劣势分析

当前温控自调节抗紫外线面料的一个劣势是技术水平较低,不能满足产品的大批量生产加工,以及效果持久性不理想,并未形成产业化的核心竞争力,在一定程度上影响了其大规模发展的空间和步伐。

5 结语

温控自调节抗紫外线面料目前仍以高成本市场为主,市场份额不大。我们仍然需要做出很多的努力,不只是满足功能方面的需求,更多的要满足广大普通消费者的需求。随着世界纺织纤维市场对智能控温材料的需求增加,其研发必然会以较高的速度向高性能、高附加值方向发展,再加上普通消费者的需求,其发展前景非常广阔。