民国初期“福州一中”的“校长争夺战”

边 集

福州第一中学是百年名校。其前身是创办于嘉庆二十二年(1817)的凤池书院和创办于同治九年(1870)的正谊书院。它们是清朝福州四大书院中的两所。两院同在今东街三牧坊小巷内,各据东西,以巷中横跨的一座小天桥(也称楼桥,迄今仍在)沟通两院校舍,东为“凤池”(今为福一中校园),西为“正谊”(今为教师宿舍区)。福一中的前身“书院时期”长达85年,至光绪二十七年(1901),各地兴办新式学堂,乡绅潘炳年、叶在琦等闻知山西等省都已设立“省立大学堂”,培养新学人才,就向当局建议将“凤池、正谊两院合并”,闽省因此创办首所公立的新型学校“全闽大学堂”,于1902年3月正式开学。1904年清朝学部颁布学务纲要,规定只能在京师设立“大学堂”(北大前身),各省只能设立“高等学堂”,故于当年冬改名为“福建高等学堂”,叶在琦担任学堂监督。至光绪三十一年(1905)春改由陈宝琛继任。1903年先祖父11岁时入福州西城小学堂求学,1905年即转入福建高等学堂,师从陈宝琛学习国文,成为福一中早期学子,后又在全闽师范学堂和法政学堂学习(分别为福建师大和厦大法学院前身)。他在晚年回忆中,详叙母校一些趣闻旧事,其中提到民国初期爆发了一场激烈的“校长争夺战”。

创办之初生源缺

全闽大学堂创办之初由布政司周莲为总办,盐法道鹿学良任会办,候补知府梁冠澄为提调,他们负责开办费与维持费,叶在琦任总教习(叶为在籍翰林),负责具体学务。当时仅划出正谊书院一部分为校所,凤池、正谊两书院并未停办。福州小学堂刚开办不久,招不到小学毕业生,只好招收举人、贡生及在文墨通顺的童生中招收“正斋生”(预备生)。“正斋生”毕业后转为“专斋生”,方成为正式学生。辛亥英烈林觉民即为首期生。童生、秀才入学毕业后获优贡、拔贡奖励,举人入学毕业者,可直接保举为官。福州小学堂学生来自城内及各县,也有省外旅闽人士后裔及国外在榕人员子女,年龄从10岁到20多岁不等。我祖父所在西城小学堂甲班就有两名高丽(朝鲜)学生。许多学生刚从私塾转入学堂,不会讲普通话,只会说各地方言,语言交流是教学难题。

国文科目最重视

全闽大学堂创办之初的生源主要是预科生,早期学生学的课程有:修身、读经、国文、中外历史、中外地理、博物(动物、植物、矿产)、生理、英语、数学(算术、代数、几何、三角)、物理、化学、法制、图画、体操(兵操、器械操)。英语、博物、器械课等聘外籍教师。音乐课因缺教师无法开办,至民国元年(1912)林璇留日学音乐归来被聘后,才得以开办。尽管科目多而杂,但倍受重视的是国文科,不及格者即被留级或淘汰,可谓一科定乾坤。国文含古文、作文两部分,作文多用半白话文,对字数限制严格,务求简明扼要,表达清晰。期考、年考都被列为首门,平时学堂监督不一定在校,但国文考试必由学堂监督亲自命题并到校主持考试,考卷由各位国文教师批改后评出分数,再由监督按好、中、差等级逐项亲自抽阅复核。全体学生在国文科目上尤为用功,有些学生因加班夜读而生病,个别学生在考场上过度紧张而晕倒。

早期“山长”多名人

凤池书院创建于嘉庆二十二年(1817),原名“圣功书院”,有教室32间,早期经费短缺,难以为继。至道光元年(1821)由盐法道吴荣光积极筹措经费,并以所在地凤池里(状元许将居所之地)为名,改称“凤池书院”。书院主持称为“山长”,历任山长多为名人,由其出面聘任名师。第一任山长赵在田,主张学生以修养品德为先,其次才是道艺、文章。次任山长魏敬中。山长郭柏荫(字远堂)后任湖北巡抚。戊戌变法后,山长陈璧受洋务影响,重视理工,提倡学在实用。末任山长曾宗彦,于光绪二十五年(1899)出任,在思想观念上倾向维新派,同情支持戊戌变法,与“六君子”之一的林旭知交,是维新组织“闽学会”骨干之一。光绪三十一年(1905)宣布废除科举制度,书院也先后停办,改成新式学堂或学校。凤池书院历时85年,前后山长12任。

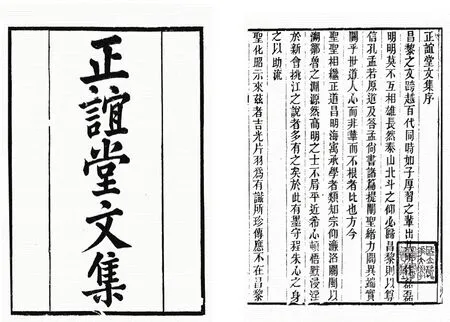

正谊书院的前身称为“正谊书局”,在福州新美里,由闽浙总督左宗棠在清同治五年(1866)创立。曾刻印书籍525卷,取名《正谊堂全书》。后乡绅杨庆琛、船政大臣沈葆桢等建议将书局改为书院,购置原东街口省立图书馆旧址的民房改建书院,到清穆宗同治九年(1870)建成,其名出自董仲舒“正其谊不谋其利,明其道不计其功”之语。最早正谊书院大门上青石所刻的横匾“正谊书院”4个斗大字,是郑世恭所书。首任山长林鸿年撰有一联:“客皆当代要津,到此地只谈风月;我本昔年都讲,愿诸生共筮云雷。”他曾任云南巡抚,在书院主讲19年,造就了一批人才。叶大焯、陈宝琛、林纾、陈衍、吴增祺等近代名人皆出其门下。

书院改为“全闽大学堂”后,首任山长为叶在琦。1903年改名“福建高等学堂”,继任的山长为陈宝琛。陈宝琛离闽赴京后由其婿林炳章接任。第五任山长是陈培辊,为东南理财龙虎三杰之一。他们均为进士、翰林出身。辛亥革命后,福州及省内各地先后光复,民国建立,陈培锟先后调任漳汀龙道、厦门道道尹,改由本堂首期毕业生、日本高等师范学校毕业的王修出任监督。1912年1月后民国教育部令各学堂一律改称学校,监督一律改称“校长”。1915年改名“福建省立第一中学”,后又数易校名。1952年改名“福建省福州第一中学”,沿用至今,福州人习惯上均简称为“福一中”。20世纪五六十年代因“高考红旗”而名噪一时。

爆发校长“争夺战”

民国元年(1912)至民国十一年(1922)间由王修担任校长,是历任中任期最长者。王修早年留学日本东京高等师范学校,在任期间,校内重要岗位和师资多由留日高师毕业的校友担任,其他背景者很难参与竞争。民国十年(1921)前后,留日者日益减少,且中日关系日渐紧张,而本省籍升学北京高等师范学校及国内各知名师范学校毕业回闽求业者日益增多,在福州教育界形成“东高”(日本东京高等师范)和“北高”(以北京高等师范学校为主,包括国内其他知名师范学校)两个派系。当时社会动荡,就业困难,“毕业即失业”是普遍现象,校长和教师岗位成为教界两派争夺的焦点。

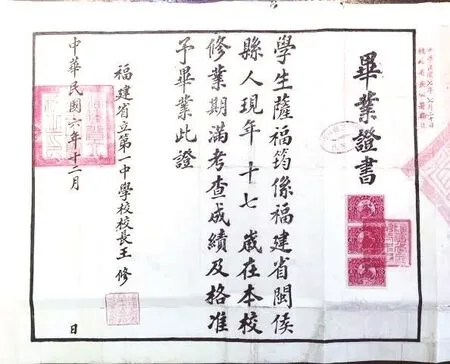

民国六年(1917),由校长王修颁发的福州第一中学毕业证书

民国十一年(1922)10月,粤军入闽,闽政重组。黄翼云出任省教育厅厅长。“北高”派把握时机,提出撤换王修,获省厅同意,当年12月底即委派“北高”毕业的张哲农出任福一中校长。但此举遭到福一中“东高”派教师的坚决反对,他们担心张哲农一旦上任势必大量裁员,改聘大批“北高”派教师替换。为共同利益,他们公开集会,反对更换校长,集体到省长公署和省教育厅请愿,要求撤回成命。当局极为恼怒,于民国十二年(1923)1月初派警察护送张哲农到校强行接任。教师们见抗议无果,便集体罢工罢教,到得贵巷租房另办左海中学,将各自学生收罗到该校。3月初,学校开学,福一中老校学生所剩无几,而左海中学则济济一堂。3月中旬,当局令警厅将王修拘捕,命其撤销左海中学,动员师生返回三牧坊原校,但王修坚决抵制,表示校长可辞,但其他事无能为力。当局无可奈何,数日后将王修释放。同年4月,北洋军阀周荫人率部抵榕,驱逐王永泉,闽局又变,黄翼云辞去厅长。原福一中教师再向当局请求处理“学潮”,当局免去张哲农校长一职,由所聘教员曹廉箴(原福一中英文老教师)任校长,原教师悉数返校,左海中学撤销。不久又任命省厅秘书魏宪章代理校长。一场激烈的校长争夺战始告平息。这场争夺战表面上是两学派教师间的利益之争,实则是民国之初社会剧烈动荡的真实体现。