论四种敦煌韵书残叶之性质*

丁治民 李惠超

(上海大学 文学院,上海 200444)

《广韵》是汉语史及汉语语音史上最重要的一部韵书,是上推上古音与下联近代音、现代音的重要座标。《广韵》是在唐五代韵书的基础上编纂的,但现存唐五代韵书多为残卷。对残卷研究首先要确定其性质,大多数残卷性质已为定谳,但还有部分的性质各家观点不尽相同。

周祖谟先生的《唐五代韵书集存》把三十九种《切韵》残卷分为七类,七类的先后应是按成书时代来排列的。第一类为“陆法言《切韵》传写本”,第二类为“笺注本《切韵》”,第三类为“增训加字本《切韵》”,第四类为“王仁昫《刊谬补缺切韵》”……[1]7-9

周祖谟先生指出“笺注本《切韵》”与“增训加字本《切韵》”的异同:

(笺注本《切韵》)是以陆法言书为底本,而文字训解有增加,注文中兼有案语,大抵都是依据许慎《说文解字》笺注形体异同,或增广义训。[1]73

……在收字方面,(增训加字本《切韵》)这一类都比前一类多。前一类虽然也是就陆书有所增加,但性质是笺注,重点在于以《说文》订补《切韵》,这一类则着重于增修。或增训,或增字,取材较广,而不以《说文》为限。其中在注文上虽然也有接近于前一类的地方,如伯二〇一七和斯六〇一三等写本,但毕竟有所不同。[1]217

周祖谟先生认为,“增训加字本《切韵》”与“笺注本《切韵》”最大的不同表现为“或增训,或增字”。[1]217

关长龙先生的“《切韵》笺注”与周祖谟先生的“笺注本《切韵》”的内涵同,但关长龙先生所定名“《切韵》笺注”残卷的外延要比周祖谟先生的大得多。如斯五九八〇、伯三七九九、斯六一五六、斯六〇一二,关长龙先生定其性质为“《切韵》笺注”[2]2594,而周祖谟先生定为“增训加字本《切韵》”[1]8。

现就斯五九八〇、伯三七九九、斯六一五六、斯六〇一二四种残卷分别讨论,挖掘新材料,以确定其性质。

一、斯五九八〇

斯五九八〇,周祖谟先生在《唐五代韵书集存》定为“增训加字本《切韵》”;关长龙先生拟之为“《切韵》笺注(八)”,其理由如下:

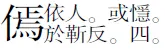

原卷缺题,《索引》拟名作“韵书”,《宝藏》《索引新编》同,《切韵》拟名为“切韵”,盖皆不确。审原抄书法秀丽整饬,与配抄之显系硬笔所书者异趣,《周韵》考证以为原抄是增注本《切韵》,每纽收字数目与吐鲁番出土的《切韵》残片相同,当与陆法言书比较接近。这一段普通常用文字都没有训释,如“近”“愿”“怨”“贩”“劝”“宪”“健”“远”“闷”等字都是如此,但是有些字在原注之外已有增加,值得注意。如“楥”“鐏”等字则在反切和字数之后别有训解,盖于陆书基础上直接加训,此在《笺五》(斯六一七六)中亦或有见(如“献”字注字文标数字后又引《说文》为证),又如“嬎”字训释所列义项之多,为敦煌韵书甚至其他传本韵书所仅见,从其配抄所占空间少于原抄所残空间似亦可知本件原抄的训解内容要大大多于配抄本;又原抄训解征引广博,不似《笺五》之多引《说文》;又据推考,本卷“焮”韵当有“垽”字条,而与之相似的韵书《笺五》则无之,且底卷所未加训解的字《笺五》亦大多无训,疑其撰写时间当晚于《笺五》。又配抄部分则收字更有增加,有些常用字如“万”“建”皆加有训解,此与原抄不同,但其所增字加训的内容不多,故《周书》以为此也是一种增注本韵书。今姑据拟名作“《切韵》笺注”(八),简称《笺八》。[2]2670-2671

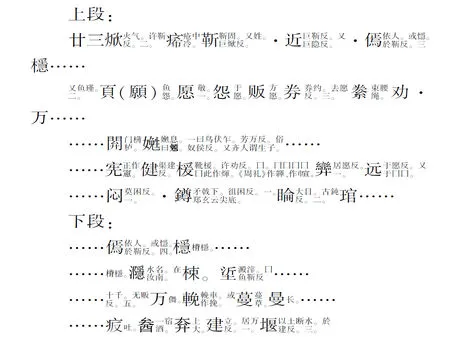

斯五九八〇为敦煌韵书残叶。存一残纸,单面抄,是由两段粘合在一起的。包括去声廿三焮韵、廿四愿韵和廿五慁韵三韵残字计五行;另有补书底卷残泐、漫漶处的两条文字,另占一行,总存六行文字。正文五行文字中的焮韵、愿韵上一半和慁韵字是上段,焮韵、愿韵下一半与残泐处的两条文字为下段。

现把两段分列于下(2)①文中原文录入是据周祖谟先生的《唐五代韵书集存》与张涌泉先生的《敦煌经部文献合集》。:

上段韵起始处文字接书,衔接处不空格,韵前有朱笔标韵次,纽的首字前加朱点,首字后先出训解,次出反切,反切之下记出本纽的字数。下段纽首字前无标识性符号,首字后训释体例与上段同。周祖谟、关长龙两位先生从两段的行款、衔接处重出文字多异、字体不同等方面认为二者非同类韵书。

周祖谟先生《唐五代韵书集存韵》第三类为“增训加字本《切韵》”,又分为两次类:斯五九八〇、伯三七九九、斯六一五六三种残卷为增训本《切韵》,伯二一〇七、斯六〇一三、斯六〇一二、伯四七四六、列TK75五种残卷卷为“增字本《切韵》”。斯五九八〇为“增训本《切韵》残叶”。其论据为上段普通常用字都没有训释,如“近、愿、怨”等九字,又“嬎、楥、鐏”三纽在训释、反切、本纽字数后又增训解。下段“傿”纽字数与上段纽字数不合,增一字,即“梀”;又普通常用字“万、建”等有义训。

关长龙先生定斯五九八〇为“《切韵》笺注”类(3)②关长龙先生的“《切韵》笺注”类包括周祖谟先生的“笺注本《切韵》”与“增训加字本《切韵》”两类。。其论据与周先生同。

从两位先生的论证看,周先生的论证更为合理、全面。我们拟再讨论斯五九八〇的性质,那就需再提供一些进一步的论据。抄写在斯五九八〇之前且保存去声廿三焮、廿四愿、廿五慁残卷的仅有“陆法言《切韵》传写本”中“《切韵》断片”之列TID与“笺注本《切韵》”之斯六一七六。现将两个残卷开列于下:

列TID:

列TID与斯五九八〇同,无相异之处,暂不讨论。

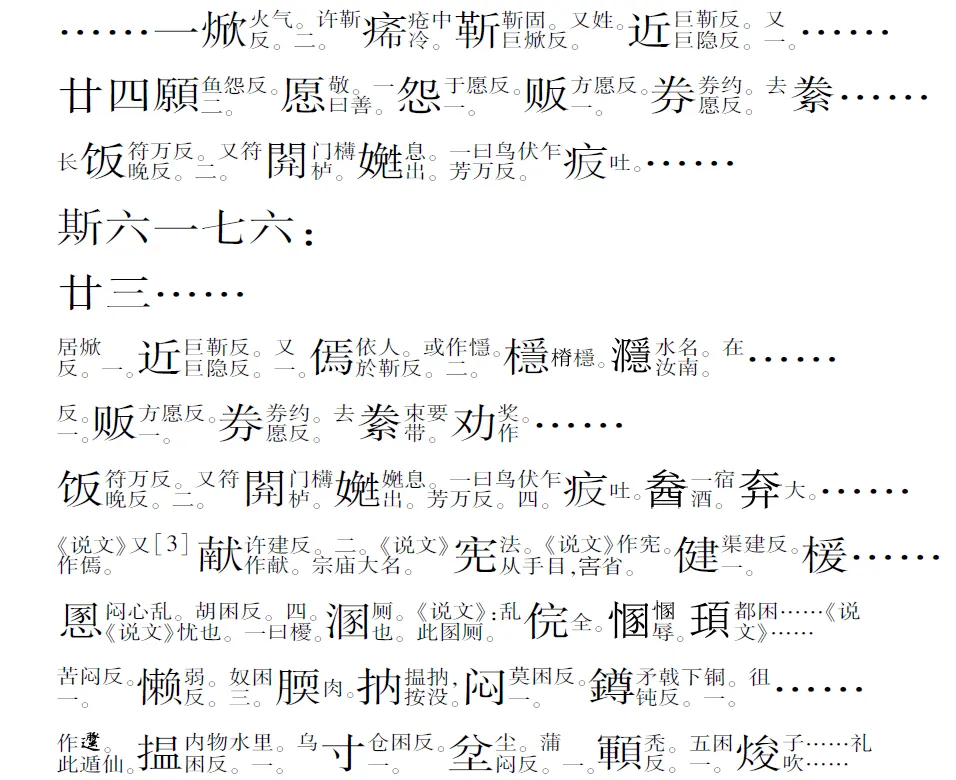

斯六一七六与斯五九八〇异同如下:

“鐏”,《说文》:“柲下铜”,《广韵》同。其核心语素当为“铜”字,斯六一七六为“矛戟下铜”,斯五九八〇为“矛戟下”。斯五九八〇上段之“鐏”夺核心语素“铜”字。

“劝”“宪”“懒”为普通常用字,斯六一七六有训释,分别为“奖”“法”“弱”。而斯五九八〇“劝”“宪”无训释。

斯五九八〇下段普通常用字之“万”“建”有训释,为“十千”“立”,这两字有没有可能与斯六一七六普通常用字“劝”“宪”“懒”是一样的,也是有训释的?诚如是,这两字的训释可能就不是斯五九八〇下段所增加的,而是抄本的底本就是如此。

斯五九八〇下段与斯六一七六相比,最大的不同是“傿”纽多一字“梀”。该字为非普通常用字,且没有训解。这是增加韵字的表现。

斯五九八〇上段与斯六一七六相比,普通常用字“劝”“宪”无训释、夺非普通常用字“鐏”的核心语素;最大的不同是“嬎、鐏”二纽在训释、反切、本纽字数后又增加训解。这是增加训释的表现。

周祖谟、关长龙两位先生都论证斯五九八〇上、下段非同类韵书。周祖谟先生在《唐五代韵书集存》中把第三类“增训加字本《切韵》”又分为两次类:增训本《切韵》、增字本《切韵》。我们的论述如能成立的话,斯五九八〇的性质应当按上、下段分开来讨论:上段为增训本《切韵》,下段为增字本《切韵》。

二、伯三七九九

伯三七九九为敦煌韵书残叶。内容为廿五怗韵残字、廿六缉韵全部及廿七药韵残字,计二十又半行。首行前有一空行,似为叶子本。大韵起始处文字不提行,与前韵正文空约三字后接书;大韵代表字前有标序,小韵首字注文体例为字头-释义-反切-小韵韵字数。对该残叶定名,《索引》《宝藏》《索引新编》《法藏》均为《切韵》,周祖谟先生为“增训加字本《切韵》”,关长龙先生为“《切韵》笺注”(三)。(5)②伯三七九九最早是潘重规先生据原卷录文。其拟名的理由如下:

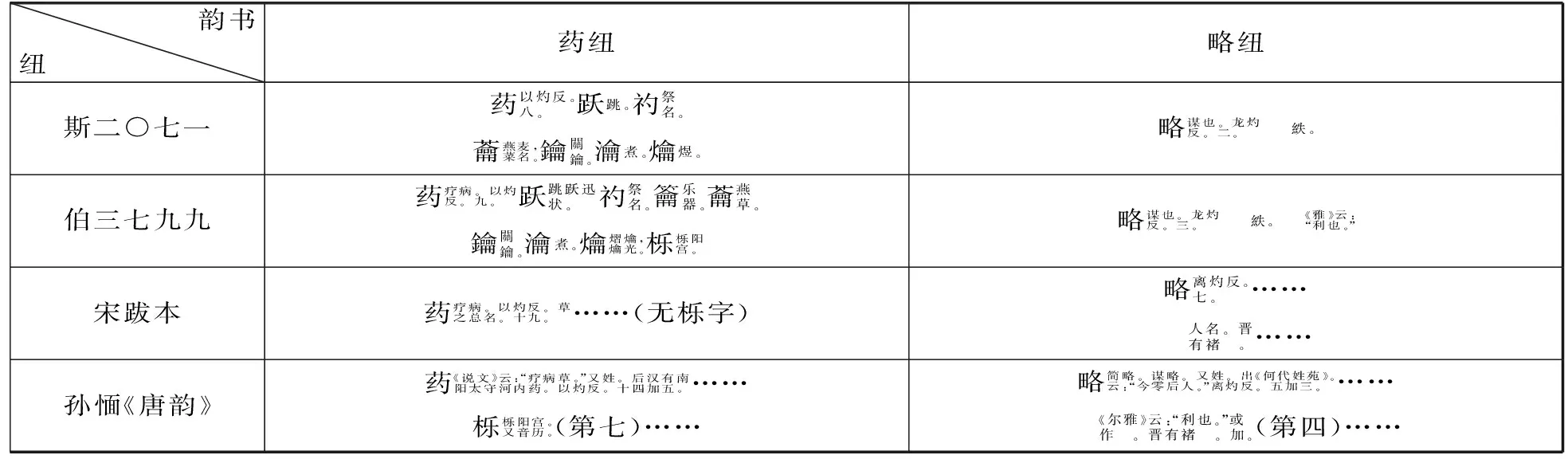

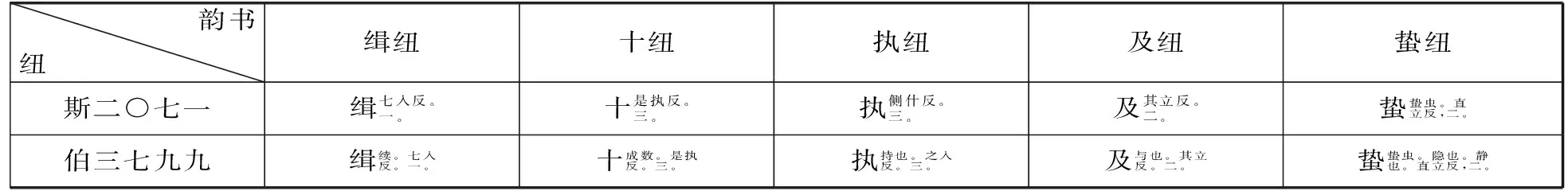

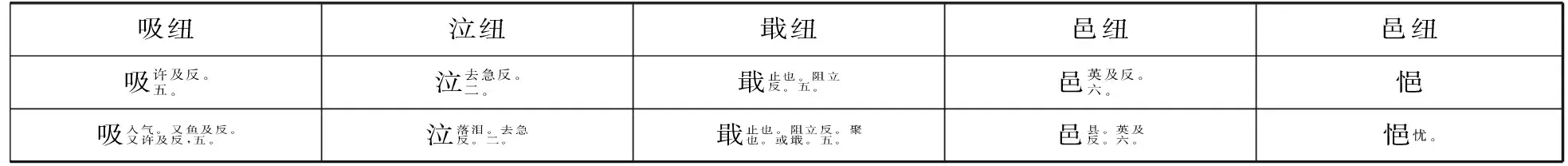

该残叶各韵小纽反切与字次都与“笺注本《切韵》之斯二〇七一”最为接近。下面我们从反切用字、增字、增训三个方面把伯三七九九与斯二〇七一、王仁昫《刊谬补缺切韵》、孙愐《唐韵》逐一比较。

(一)反切用字

伯三七九九残叶只有三个反切用字与斯二〇七一不同,但与王仁昫《刊谬补缺切韵》、孙愐《唐韵》几乎同:

韵书韵纽 怗韵颊纽缉韵執纽药韵略纽斯二〇七一古怗反侧什反龙灼反伯三七九九吉协反之入反离灼反宋跋本王韵古协反之入反离灼反孙愐《唐韵》古协反之入反离灼反

颊纽吉协反与古怗反、略纽离灼反与龙灼的声类同,只不过是反用字不同;执纽之入反与侧什反的声类不同,“之”为章纽三等,“侧”为庄纽二等,且与该韵戢纽阻立反音同,斯二〇七一误,伯三七九九、宋跋本王韵、孙愐《唐韵》是。

(二)增加韵字

(1)怗韵

韵书纽 牒纽纽弽纽斯二〇七一牒徒协反,十二。喋便语。小足声。蹀躞蹀。谍反间。堞城上垣。车声。氎细毛布。褺里衣。叠重叠。蝶蛱蝶。簸。病劣皃。乃协反。七。埝暗声。暬晦冥。声绝。捻寒。弽弓弽张。呼协反。二。閇目。伯三七九九□徒协反,十三。十二。喋便语。小走声。蹀躞蹀。谍反间。堞城上垣。车声。氎细毛布。褺□□。□□□。蝶蛱蝶。簸。浃曰水。病劣皃。乃协反。六。埝暗声。暬□□□□□□□□□指。錜小釘。弽弓弽张。呼协反。二。閇目。笘《字林》:“筥也。”《说文》:“竹斫牃。”宋跋本王韵徒协反。牍。亦正牒。廿。便语。小走声。躞蹀。反间。车声。氎细毛布。褺里衣。叠重叠。蝶蛱蝶。簸。牃床板。褌衣。亦作褋。褶袷。又时入反。垫下江。又都念反。慴慑慴。安。又卷廉反。浃。鸟如鸿。錜奴协反。小釘。九。病劣皃。埝蹈下。又都念反。暬晦冥。声绝。捻指捻。又冯结反。籋箱。亦作鋷。寒。聑丁箧反。耳垂皃。五。多言。掫打掫。下。又丁念反。笘竹箠。又充日反。孙愐《唐韵》牃徒协反。十六。便语。惵《玉篇》云:“恕懼也。”又慴字。蹀躞蹀。小走声。谍谱谍。堞城上垣。车声。氎细毛布。叠重。举。安。水浃流。褺重衣。蝶蛱蝶。乃协切。病劣皃。七。埝暗声。又蹈下。又都念反。暬晦暝。声绝。捻指捻。釘小釘。寒。聑丁箧反。耳垂皃。三。多言。掫打。…笘竹牃反。竹箕。一。

(2)缉韵

韵书纽 纽斯二〇七一小儿履。先立反。一。伯三七九九小儿履。先立反。一。忍寒声。宋跋本小儿履。先立反。四。霫小雨。卌四十。寒声。孙愐《唐韵》霫心缉反。奚霫,东夷名。二。寒声。

(3)药韵

药韵药纽斯二〇七一共八字,实七字,夺一字,即“籥”,伯三七九九共九字,多一字,

伯三七九九残叶所存怗、药两残韵与缉全韵共增加了六个韵字。

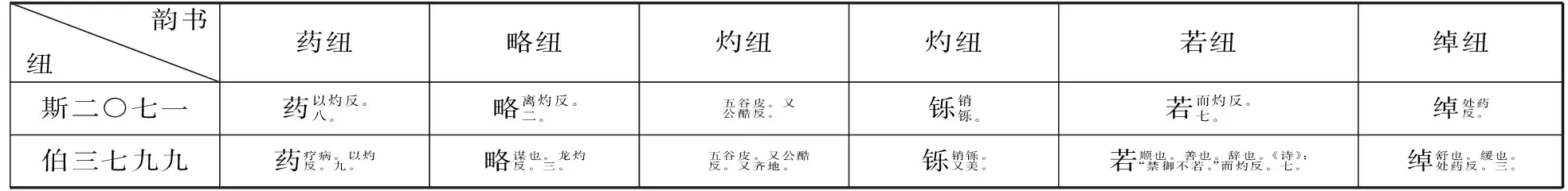

韵书纽 药纽略纽斯二〇七一药以灼反。八。跃跳。礿祭名。蘥燕麦,菜名。鑰關鑰。瀹煮。爚煜。略谋也。龙灼反。二。紩。伯三七九九药疗病。以灼反。九。跃跳跃迅状。礿祭名。籥乐器。蘥燕草。鑰關鑰。瀹煮。爚熠爚,爚光。栎栎阳宫。略谋也。龙灼反。三。紩。《雅》云:“利也。”宋跋本药疗病。以灼反。草之总名。十九。……(无栎字)略离灼反。七。……人名。晋有禇。……孙愐《唐韵》药《说文》云:“疗病草。”又姓。后汉有南阳太守河内药。以灼反。十四加五。……栎栎阳宫。又音历。(第七)……略简略。谋略。又姓。出《何代姓苑》。云:“今零后人。”离灼反。五加三。……《尔雅》云:“利也。”或作。晋有禇。加。(第四)……

(三)补加训释

(1)缉韵

韵书纽 缉纽十纽执纽及纽蛰纽斯二〇七一缉七入反。一。十是执反。三。执侧什反。三。及其立反。二。蛰蛰虫。直立反,二。伯三七九九缉续。七入反。一。十成数。是执反。三。执持也。之入反。三。及与也。其立反。二。蛰蛰虫。隐也。静也。直立反,二。

吸纽泣纽戢纽邑纽邑纽吸许及反。五。泣去急反。二。戢止也。阻立反。五。邑英及反。六。悒吸入气。又鱼及反。又许及反,五。泣落泪。去急反。二。戢止也。阻立反。聚也。或戢。五。邑县。英及反。六。悒忧。

(2)药韵

韵书纽 药纽略纽灼纽灼纽若纽绰纽斯二〇七一药以灼反。八。略离灼反。二。五谷皮。又公酷反。铄销铄。若而灼反。七。绰处药反。伯三七九九药疗病。以灼反。九。略谋也。龙灼反。三。五谷皮。又公酷反。又齐地。铄销铄。又美。若顺也。善也。辞也。《诗》:“禁御不若。”而灼反。七。绰舒也。缓也。处药反。三。

从以上论述可以看出伯三七九九当为增训加字本,与斯二〇七一应不是同类。《索引》[4]《宝藏》[5]《索引新编》[6]《法藏》均把伯三七九九定为《切韵》,关长龙先生定之为“《切韵》笺注”,他们结论的外延似乎都太宽。周祖谟先生定之为增训加字本,周先生的观点应更准确。

三、斯六一五六

此残片只存一叶中间一段,上下并阙,每行有界栏,正面存去声五十三嶝、五十四陷、五十五鉴韵的字和入声韵的韵目的一部分,入声韵目前有“切韵卷”一行;背面所存为入声烛、觉两韵字。对该残卷,周祖谟先生定之为“增训本《切韵》,书中每纽第一字先出训解,再出反切,后出一纽的字数,这与陆法言《切韵》体例一致。但这并非陆法言原书”。关长龙先生拟之为“《切韵》笺注”。其拟名理由:

底卷收字与训解皆较少,其所存入声五个小韵标数字与《笺二》同,去声字所存四个小韵标数字则与《笺五》(伯三六九三)同,且字下多无训解,又依底卷去声鉴韵“镵”字下残泐情况推测,底卷所残空间与《笺五》(伯三六九三)相关内容略合,是其去声亦当只分五十六韵,与《切韵》同,又《周韵》已据底卷“觉”字注文有刊定字体之语而论其非陆书,但当与《切韵》原书较为接近……又其觉韵古岳反小韵“傕”字条《笺二》《王一》《裴韵》《蒋藏》皆不载,《广韵》收之。底卷字体丰裕洒脱,行款尚为疏朗,疑当抄于盛唐时期。《索引》据底卷卷首题名定作《切韵》,《金冈目》《索引新编》同,《提要》作《切韵》(陆法言撰),皆不确。兹为拟名作“《切韵》笺注”(六),简称《笺六》。[2]2594

斯六一五六较其前韵书相比,有如下不同:

(一)增加注解

入声觉韵“觉”字注云:

古岳反,又古孝反,八。字从爻,俗从与非。[2]2496

“字从爻,俗从与非”为刊正字体的话语,这在陆书中是没有的,当为该书所增。

正面入声韵目部分还有残存的三行注文。注文:

李与昔同,夏□□陌同,吕与昔□,□麦同,今□□。[2]2495

根据王仁昫《刊谬补缺切韵》,这当为“锡”韵的注文。王韵入声“锡”韵的注文云:

李与昔同,夏侯与陌同,吕与昔别,与麦同,今并别。[1]509

残卷入声韵目原文如下:

切韵卷□□(第五)□□□□□(入声卅二韵)

□屋 二

□□ 七

□□□□

(李)与昔同,夏□(侯)□(与)陌同,吕与昔□,□(与)麦同,今□□。[2]2495

此叶入声韵目每行当分列五韵,现复原如下:

一 屋 二 沃 三 烛 四 觉 五 质

六 物 七 栉 入 迄 九 月 十 没

十一末 十二黠 十三鎋 十四屑 十五薛

(十六锡)李与昔同,夏侯与陌同,吕与昔别,与麦同,今并别。(后夺)

王韵的注文与该残卷的注文是一样的。从该卷“屋”韵与“锡”韵所书写的位置看,“锡”韵正在第四行的开端。

而且该残卷题名《切韵》,不作《刊谬补缺切韵》。王韵每纽第一字注文先举反切,后出训解,再记一纽字数,该残卷先出训解,后出反切和一纽字数,两书体例不同。且该书收字与纽数均比王韵要少。

(二)纽收字不同

该残卷的收字与笺注本斯二〇七一近,而与裴本、王韵不同。

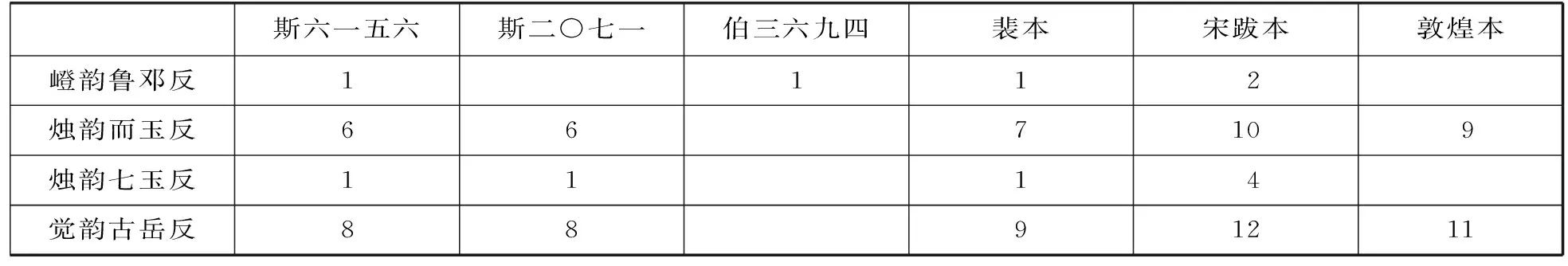

斯六一五六斯二〇七一伯三六九四裴本宋跋本敦煌本嶝韵鲁邓反1112烛韵而玉反667109烛韵七玉反1114觉韵古岳反8891211

(三)纽数不同

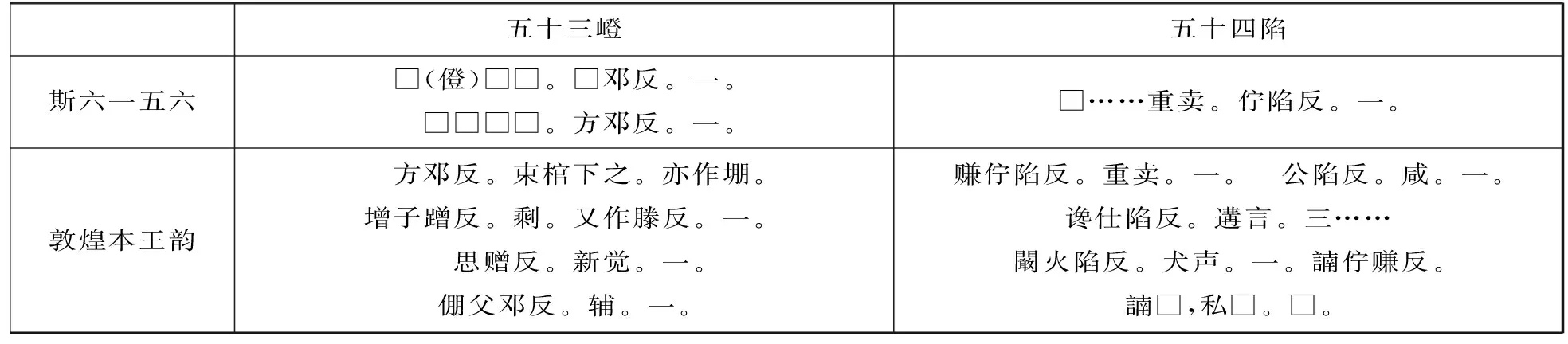

五十三嶝五十四陷斯六一五六□(僜)□□。□邓反。一。□□□□。方邓反。一。□……重卖。佇陷反。一。敦煌本王韵方邓反。束棺下之。亦作堋。增子蹭反。剩。又作滕反。一。思赠反。新觉。一。倗父邓反。辅。一。赚佇陷反。重卖。一。公陷反。咸。一。谗仕陷反。遘言。三……闞火陷反。犬声。一。諵佇赚反。諵□,私□。□。

从“觉”字和“锡”韵注文可以看出确实为增训《切韵》;从字数、纽数可以看出,该书的成书时间当晚于笺注本《切韵》,也应早于敦煌本王韵。

四、斯六〇一二

此叶有两面,这是一叶的上半部,前面的为铎韵字和职韵字的注文,背面的是职韵字,两面相衔接。每纽每一字注文,先出训解,后出反切,再出一纽的字数,与陆法言书体例相同。每字注解极简略,常用字大都没训释,这也和陆书相近。周祖谟先生定之为“增字本《切韵》”,而关长龙先生拟之为“《切韵》笺注”。其拟名理由是:

与敦煌诸韵书比较,底卷加训少,如“陟”“寔”等字《王二》《裴韵》皆有训解,底卷则与《笺四》(斯六○一三)同,无训;有些字或训解不见于相近韵书如《笺四》(斯六○一三)、《王二》《裴韵》《蒋藏》甚至《广韵》中;其所据增字的底本字数与《蒋藏》所据本同者稍多,此类底本即其加字所谓“陆欠”的《切韵》原本当为一种笺注本《切韵》;训释中引《方言》(《笺十一》有引《尔雅》《史记》《礼记》等),而未见笺注本《切韵》多所称引的《说文》,其训释之简明则与《刊谬补缺切韵》系韵书相似,疑此为《切韵笺注》系韵书的后期修订本(如孙强上元间之于《玉篇》的删训加字),又从与底卷同用“陆欠”(“陆欠”即“陆缺”)标识法的《笺十一》卷尾残存题名《切韵》来看,疑本韵书与《笺十一》皆别有书名,或与《刊谬补缺切韵》之名相似者,唯因其残泐,而不能确知其大韵划分有无增加。《索引》拟名作“韵书”,《索引新编》同,《提要》定名作“《切韵》(陆法言撰)”,盖皆不确;《周韵》拟作“增字本《切韵》残叶二”,姑从隶之于笺注本《切韵》系统,拟名作“《切韵》笺注”(十),简称《笺十》。[2]2686-2687

该书与陆书最大的不同在于有些字注“陆欠”二字,说明该书是在陆书的基础上增修的。这些字都是陆书所没有收的,到该书才收录。

铎韵 “礴”下云:“陆欠。”

铎韵 “飵”下云:“楚人食麦饘谓之飵,见《方言》。陆欠。”

职韵 “衋”下云:“伤也。见《尚书》。陆欠。”

该书收字与现存各家韵书都稍有不同,现开列于下:

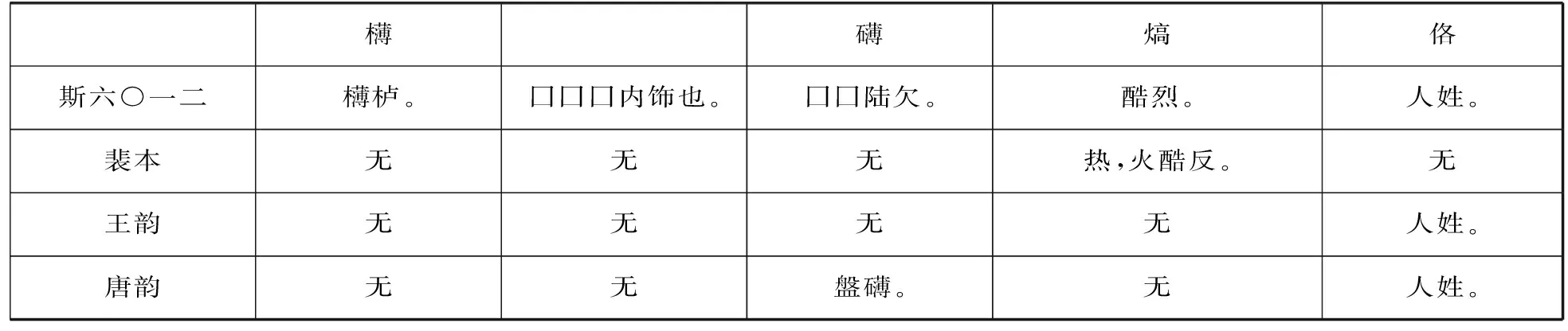

欂礴熇佫斯六〇一二欂栌。囗囗囗内饰也。囗囗陆欠。酷烈。人姓。裴本无无无热,火酷反。无王韵无无无无人姓。唐韵无无盤礴。无人姓。

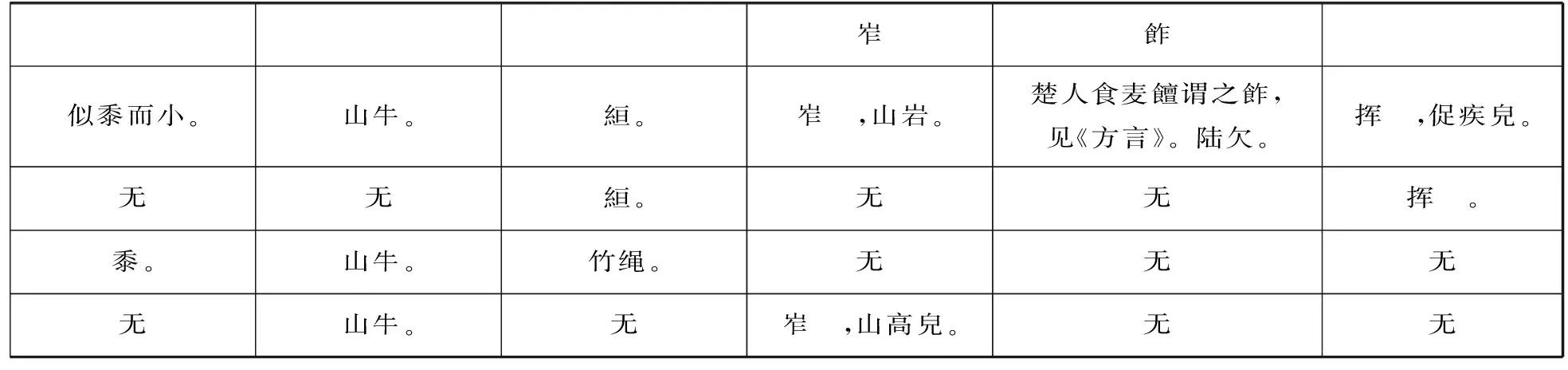

岝飵似黍而小。山牛。絙。岝,山岩。楚人食麦饘谓之飵,见《方言》。陆欠。挥,促疾皃。无无絙。无无挥。黍。山牛。竹绳。无无无无山牛。无岝,山高皃。无无

斯六〇一二也是增字加训类。

关长龙先生的“《切韵》笺注”与周祖谟先生的“笺注本《切韵》”的内涵同,但关长龙先生的“《切韵》笺注”的外延要比周祖谟先生“笺注本《切韵》”的外延要大得多。周祖谟先生在前人研究的基础上,把“增训加字本《切韵》”从“《切韵》笺注”中独立出来,自成一类。从对斯五九八〇、伯三七九九等残卷疏证中可以看出“增训加字本《切韵》”确与“《切韵》笺注”有所不同,周祖谟先生的观点更为严谨。