乡村振兴指标评价体系构建与实证分析

●刘晓明 侯晓斌 焦子宸

一、引言

推进乡村振兴是实现农业农村现代化的必由之路,是实现中国式现代化的必然要求。党的二十大报告再次强调,要坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴。2018年国家制定的《乡村振兴战略总体规划(2018—2022年)》首次提出了推进乡村振兴战略的重点任务,并用“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”准确概括了乡村振兴的总要求和总目标,并首次建立了涵盖22项具体指标的乡村振兴评价目标体系,对我国深入推进乡村振兴战略作出了科学明确的阶段性要求。乡村振兴战略的有效实施离不开科学的评估评价方法,通过科学评估可以准确把握乡村振兴战略的实施进程,有效保障阶段性目标的有序完成和最终目标的顺利达成。本文首先对国内外先进地区的乡村振兴评估评价方法进行梳理和研究,其次,在充分借鉴相关研究的基础上,采用定性与定量相结合的方法提出更为科学高效的乡村振兴指标评价方法和评价体系,再次,对我国中部地区六省乡村振兴进程进行评价,并进行对比分析,找准各地发展的优势和短板,最后,针对山西实际,提出进一步推进乡村振兴战略的重点方向和对策建议。

二、研究综述

关于乡村发展评价体系研究,学术界已形成较多的研究成果。早在社会主义新农村建设阶段,学术界围绕新农村建设五个方面的目标,构建相应的指标体系,评价分析战略效果。李立清和李明贤(2007)用AHP方法,设计了包含五个一级指标和50个二级评价指标的社会主义新农村建设指标评价体系。在乡村振兴战略提出之后,学术文献中相应的研究成果日渐丰富。在乡村振兴战略的理论分析基础上,部分文献利用相关数据初步对乡村振兴战略实施进程展开计量经济研究。

在指标选取方面,现有文献多从三种角度展开研究,一是以乡村振兴战略的总要求为基础构建一级指标为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的指标体系,如闫周府和吴方卫(2019)、刘瑾等(2021)、仝国栋等(2022)等学者,主要区别体现在二级指标及三级指标选取的不同。二是基于乡村振兴“五位一体”的目标任务,构建“六化四率三治三风三维”指标体系。贾晋等(2018)通过对乡村振兴战略五大目标任务的解构,构建了“六化四率三治三风三维度”的指标体系,产业兴旺的“六化”分别是农业效率化、农产品品质化、农业机械化、农业科技化、农民组织化、农业融合化;生态宜居的“四率”分别是乡村规划率、道路通达率、生活宜居率、医疗配套率;乡风文明的“三风”分别是家庭之风、邻里之风、社会之风;治理有效的“三治”分别是民主自治、基层法治、社会德治;生活富裕的“三维”分别是农民收入、收入差距、生活品质。三是从经济、社会、生活、生态和城乡五个维度出发,构建指标体系测度中国农村发展指数。郑兴明(2019)通过对福建省3县市6个村庄的调查,分析了当前乡村振兴战略的实施现状与现实困境。在此基础上,构建了包括区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础、生态环境这五个方面的乡村振兴潜力评价指标体系。郭翔宇和胡月(2020)构建了以农村经济建设与产业兴旺程度、农村生态文明建设与环境美化及宜居程度、农村文化建设和乡风文明、农村政治建设与治理有效程度、农村社会建设与农民生活富裕程度、农业农村优先发展与城乡融合程度为核心的指标体系。申云等(2020)以农产品、农业多功能以及农业支撑为主的乡村产业振兴体系理论分析框架,建立以“农产品—农业多功能—农业支撑”为核心的“三位一体”的乡村产业振兴评价指标体系。杨肃昌和范国华(2022)结合现阶段我国的贫困治理现状及党中央的战略规划和决策部署,从产业发展、生态建设、文化建设、乡村治理和民生改善五个维度构建了“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的评价指标体系,其中,每一个评价维度内部又根据评价内容不同将指标体系进一步划分为脱贫攻坚成果巩固评价指标、脱贫攻坚成果拓展评价指标以及脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接评价指标三类。

在评价方法研究方面,主要包括指标筛选、指标权重确定方法及评价结果计算方法。其中,指标筛选方法大多采用专家调查法(Delphi)及层次分析法(AHP)对评价体系指标进行筛选,如郑兴明(2019)。指标权重确定方法大多采用专家打分法、层次分析法、熵权法等,如张挺等(2018)、张雪等(2020)等为了同时减少专家判断的主观偏差和数据不完整或数据质量差所产生的客观偏差,运用熵权法和层次分析法确定指标权重,采用等权重加权平均的方法将主客观权重进行相加,得出综合权重。评价结果计算方法主要有综合指数法或加权求和法、层次分析法、因子分析法、主成分分析法等。

通过文献梳理发现,在现有成果中,评价体系的指标来源过于依赖文件性文献资料,部分文献选取乡村振兴发展评价体系的基础指标并不能较好地体现乡村振兴战略的内涵,在指标甄别选择上偏于主观性,体系构建方法简单,一定程度上影响了指标及评价体系的代表性和科学性。基于此,本文以乡村振兴战略规划为基础,参考借鉴前人研究成果,构建符合山西实际的乡村振兴评价指标体系,并利用熵权TOPSIS法计算山西以及全国其他省份的乡村振兴评价指数,借此科学度量乡村振兴进程,总结山西省乡村振兴存在的不足和问题,并提出相应的对策。

三、乡村振兴指标评价体系的构建

实施乡村振兴,产业兴旺是重点,生态宜居是关键,乡风文明是保障,治理有效是基础,生活富裕是根本。本文借鉴已有研究成果,将产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕作为一级指标,并在此基础上分解出16个二级指标和30个三级指标,构建乡村振兴指标评价体系。数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国县域统计年鉴(乡镇卷)》《中国农业机械工业年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国环境统计年鉴》,以及中国文明网、民政部等网站。

(一)产业兴旺

1.农村经济发展水平。选取第一产业增加值占地区生产总值的比重、粮食综合生产能力、镇区及乡村消费品零售额占全社会消费品零售额的比重3项指标来衡量。

2.农业生产效率。选取劳动生产率和土地生产率两项指标。劳动生产率由农业总产值除以农业就业人数计算而来。土地生产率由农业总产值除以农作物总播种面积。

3.农业现代化水平。以农作物耕种收综合机械化率来衡量,其中,综合机械化率=机耕率×0.4+机播率×0.3+机收率×0.3,机耕率=机耕面积/播种面积×100%,机播率=机播面积/播种面积×100%、机收率=机收面积/机收面积×100%。

(二)生态宜居

1.污染物投放强度。使用每公顷化肥施用量和每公顷农药施用量来衡量农业生产污染物投放强度,而体现农业绿色发展的程度。

2.农村可再生资源利用情况。选取农村沼气工程数量和农村太阳能热水器占地面积来测度农村可再生资源利用情况。

3.生态环境条件。绿化覆盖率是反映国家或地区生态环境保护状况的重要指标,基于数据可获得性的考量,本文以森林绿化覆盖率来衡量生态环境条件。

4.社会环境条件。从养老服务设施和村卫生室两个层面衡量农村社会保障设施条件,选取养老机构数量和平均每千农村人口村卫生室人员数量两项指标。其中,由于自2018年起农村养老机构统计范围为登记注册的特困人员救助供养机构,因此,使用特困人员救助供养机构来测度村养老机构的数量。

(三)乡风文明

1.文明创建。选取乡镇文化站个数、广播电视覆盖率和全国文明村镇占比三项指标进行测度。

2.公共教育。教育师资水平是公共教育的重要体现。选取农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例、大专以上受教育人口占比两项指标衡量。

3.文娱支出。文娱支出的增长能够反映农村居民在教育、文化和娱乐方面需求的增长,对精神文明建设投入的增加。本文使用农村居民教育文化娱乐支出占比和农村有线广播电视实际用户数占家庭总户数的比重两项指标。

(四)治理有效

1.人力资本水平。农村人口受教育程度能够反映人口素质水平,也是人力资本水平的衡量尺度,本文以农村居民平均受教育年限来衡量人力资本水平。平均受教育年限=小学文化人口比重×6年+初中文化人口比重×9年+高中文化人口比重×12年+大学文化人口比重×16年。

2.社会保障水平。采用农村居民最低生活保障人数占比和农村居民最低生活保障支出标准进行衡量。其中,农村居民最低生活保障支出标准由农村最低生活保障支出除以保障人数计算得到。

3.现代化治理水平。选取村民委员会个数和全国民主法治示范村个数两项指标。

(五)生活富裕

1.农民收入。农村居民人均可支配收入能够直接反映居民富裕程度,城乡居民收入比反映了城乡居民收入差距。

2.消费结构。消费结构是居民生活质量最直接的表现。本文选取农村居民恩格尔系数和平均每百户年末家用汽车拥有量来衡量农村消费结构。

3.生活质量。住房条件是居民最基本的物质生活条件,是衡量一个地区居民生活水平和质量的重要指标。本文选取农村宽带接入用户和农村居民人均住房面积来衡量农村生活条件。

表1 乡村振兴评价指标体系

四、中部六省乡村振兴评价结果及对比分析

目前,关于乡村振兴评估的研究方法主要有层次分析法、因子分析法、主成分分析法、专家打分法、熵权法等。其中,层次分析法和专家打分法属于定性赋权法,可能会出现偏误影响对指标权重的正确判断。主成分分析法、因子分析法和熵权法属于定量赋权法,但主成分分析法和因子分析法一般会舍弃不显著的因素,而熵权法能够根据指标所包含的信息量大小来确定各指标的权重,客观地反映指标重要性,有效避免主观赋权带来的偏误。因此,本文采取熵权法给乡村振兴评价指标赋权,使用TOPSIS法计算各地区乡村振兴水平与理想程度的差距并对中部六省乡村振兴水平进行排序。

(一)测度方法及过程

1.整理原始数据。设有m个评价对象,n个评价指标,形成如下原始数据矩阵:

式中:Xij(i=1,2,…m;j=1,2,…,n)表示第i个评价对象在第j项指标中的数值;Xj(j=1,2,…,n)表示第j项指标的全部评价对象的列向量数据。

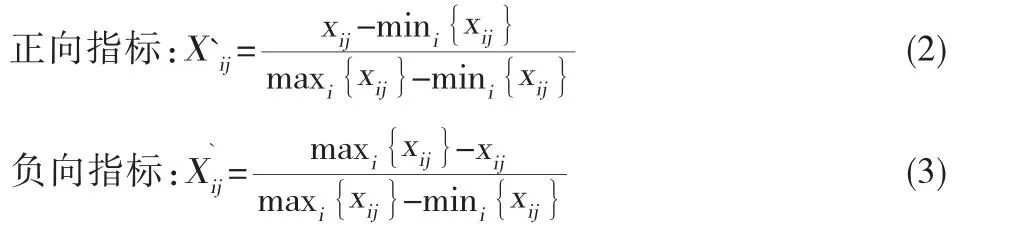

2.将数据标准化。由于各指标的量纲、数量级和正负方向均存在差异,本文分别对正负向指标作归一化处理和逆向化处理,以消除因量纲不同对评价结果造成的影响。

3.利用熵权法计算权重。第一步,计算第i个评价对象的第j项指标X`ij占该指标的比重yij,并由此得到比重矩阵Y=(yij)m×n。

第二步,计算第j项指标的熵值ej。

第三步,计算第j项指标的熵权wj。

第四步,得到经熵权法加权后的矩阵Zij,并运用TOPSIS计算贴近度进行排序。

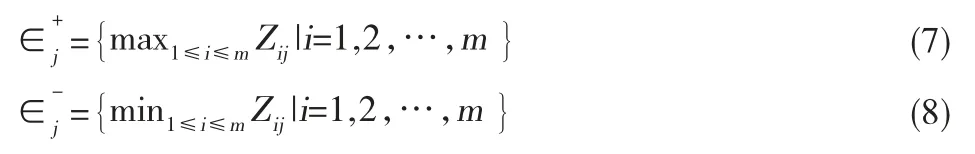

一是计算正负理想解。

三是计算评价对象最优质的贴近度ci。

贴近度反映了评价对象与正理想解即最优方案的贴近程度,贴近度越大表明评价对象与最优值越接近。借鉴已有学者的研究,本文将贴近度划分为四个等级来评价中部六省乡村振兴水平。

表2 乡村振兴水平评价标准

(二)评价结果及分析

1.指标权重。通过运用熵权法计算得到乡村振兴各级指标的权重。可以看出生态宜居权重最高,为23.45%,其次是乡风文明、产业兴旺和治理有效,权重分别为23.08%、20.72%和16.86%,生活富裕权重最低,为15.91%。

2.综合结果分析。采用熵权TOPSIS法计算得出中部六省乡村振兴评价综合结果。从计算结果来看,河南省贴近度为0.595,接近乡村振兴良好水平,并且在中部六省中得分最高,说明其乡村振兴实施成果相对显著。其后依次为湖南、江西和湖北,贴近度分别为0.482、0469和0.451,处于乡村振兴中等水平。而山西和安徽乡村振兴质量较差,贴近度分别为0.390和0.386,位居中部六省第五位和第六位。可以看出,中部六省乡村振兴的实施尚未达到良好水平,成效不够显著,整体提升空间较大。

表3 乡村振兴评价指标体系及权重分布

表4 中部六省乡村振兴贴近度得分测度结果

3.分项结果分析。从一级指标的测算结果来看,中部六省的生活富裕贴近度均值最高为0.562,其次是产业兴旺、生态宜居和乡风文明,分别为0.508、0.486和0.460,治理有效贴近度最低为0.448。可以看出,中部六省整体上在产业兴旺和生活富裕方面发展态势较好,而在生态宜居、乡风文明和治理有效方面的提升较为欠缺,乡村振兴仍处于不均衡发展的状态。河南在产业兴旺、生活富裕和治理有效方面领先于其余省份,湖南和江西分别在乡风文明和生态宜居维度位居第一,而山西在产业兴旺和生活富裕维度占据两个末位,可见中部六省各省份间乡村振兴五大方面的发展质量也存在较大差异。

表5 中部六省乡村振兴一级指标贴近度得分及排序

从产业兴旺来看,河南和山西分别位居第一和第六,且山西产业兴旺贴近度远远低于其他五个省份。从生态宜居来看,江西和安徽分别位列第一和第六,山西位列第五且得分低于指标均值。从乡风文明方面来看,湖南和安徽分别处于第一和第六位,山西处于第三位,得分略低于指标均值。从治理有效来看,河南和江西排名分别为第一和第六,山西排名第三且得分高于指标均值。从生活富裕来看,河南和山西分别位居第一和第六,山西生活富裕得分小于0.2,处于较差水平。可以看出,山西在乡风文明和治理有效方面发展较好,在产业兴旺、生态宜居和生活富裕方面的发展较为落后。

五、结论与建议

(一)研究结论

本文通过运用熵权TOPSIS法对构建的乡村振兴指标体系进行测算,并将山西省乡村振兴评价结果与中部其他省份进行对比分析,得出以下研究结论:

1.中部六省总体乡村振兴成效不够显著,发展不够均衡,尚存较大提升空间。中部六省乡村振兴综合贴近度均低于0.6,未达到评价标准的良好水平。从地区来看,河南省在乡村振兴五大维度中有三项位列第一,而山西有两项位列第六,中部六省乡村振兴五大方面发展质量存在较大差异。从五大衡量维度来看,生活富裕平均得分最高为0.560,治理有效平均得分最低为0.448,中部六省乡村振兴发展处于不均衡状态。

2.山西省在乡风文明和治理有效方面发展水平相对较高。山西省乡风文明和治理有效两个维度的得分分别为0.453和0.498,主要得益于山西省在乡村公共教育和人力资本水平方面的发展成效显著,不论农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例、大专以上受教育人口占比,还是农村平均受教育年限都领先于其他五个省份。

3.山西省在产业兴旺、生态宜居和生活富裕方面发展相对滞后,是拉低山西整体乡村振兴水平的主要因素。山西省产业兴旺、生态宜居和生活富裕三个维度的得分分别0.232、0.425和0.154,明显低于中部六省均值,反映出山西省农村经济发展水平较低、农业生产效率低下等产业发展问题,农村人居生态环境差、生活设施欠缺等生态宜居问题,以及农村集体经济发展薄弱、城乡收入差距显著等农村收入问题。

(二)对策建议

基于以上研究结论,为进一步提升山西省乡村振兴战略实施水平,本文提出以下对策和建议。

1.拓展乡村产业功能,优化产业发展环境。产业振兴是乡村振兴的重中之重,是农村发展的根基,也是实现农民增收的根本之策。一方面,要做大做强农业生产,培育特色优势产业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展,不断提高质量效益和竞争力。巩固提升粮食产能,全面落实永久基本农田特殊保护制度,加强高标准农田建设,加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区,加强生猪等畜禽产能建设。此外,山西省物种资源丰富,农业生产特色鲜明,应当以本土特色产业为重点发展对象,做精乡土特色产业,因地制宜发展小宗类、多样性特色种养,加强品种种质资源保护和开发。建设特色农产品优势区,推进特色农产品基地建设。另一方面,推进三产融合,延长农业生产链。围绕延伸农业产业链价值链,推动农业产业链延伸融合,加快发展农产品加工业,实现农产品转化增值。推进农业与工业融合发展,通过延伸和拓展产业链,不断扩大产业范围,推动产业功能转型,提高农业的附加值;推动农业与服务业融合发展,有效利用物联网、云计算、大数据、移动互联等新技术,推动服务业向农业生产经营等各领域渗透,推动农业全产业链升级。大力发展农村电子商务,推动人才培训及相关公共服务供给向农村延伸,支持建设电商直采直销基地、生鲜农产品产地仓,构建农村电商销售渠道。同时,引导各类人才和创新要素支持乡村振兴。落实返乡创业各项支持政策,引导外出农民工、退伍军人、高校毕业生等各类人才返乡下乡创业创新。针对山西省乡村特色优势产业加强技术研发,深化产学研合作,支持高校和科研单位为乡村产业振兴提供技术服务。

2.坚持乡村绿色发展,打造良好人居环境。良好的生态环境和人居环境是乡村振兴的支撑点。山西省应当补齐生态短板,打造良好的人居环境,提高乡村生态宜居水平。一方面,促进农业绿色生产。大力发展农村循环经济和节能环保产业,支持并推广节能减排降耗的农业生产技术和污染治理技术,依靠技术进步提升乡村产业的经济效益和生态效能。创新农业发展模式,引导各类农业经营主体建设标准化生产基地,加强化肥、农药及饲料质量安全管理,加强畜禽粪污资源化利用,推进废旧地膜和包装废弃物等回收处理,构建秸秆综合利用长效机制,推进种养循环一体化。拓展绿色空间,积极推动植树造林和天然林保护,深入实施重要生态河流保护和修复重大工程。另一方面,保障改善农村民生。加强农村社会保障体系建设,坚持保基本,广覆盖、有弹性、可持续的原则,注重扩大社会保障覆盖面,注重提高保障标准,以及各类保险和城乡制度的有机衔接,尽快构建覆盖城乡居民的社会保障体系。加快推进标准化乡镇卫生院建设,改造提升村卫生室,加强乡村医生队伍建设。开展城乡居民基本养老保险扩面续保攻坚行动,实施农村特困供养服务机构改造提升工程,建设互助养老服务设施。统筹完善社会救助制度,稳步提高农村最低生活保障、特困人员救助供养等标准。

3.保障农民物质生活,完善农村基础设施。生活富裕是实施乡村振兴战略的根本出发点和最终落脚点。而山西省却在生活富裕水平方面远远落后于中部其他省份。为此,山西省应当采取多措并举增加农民收入,缩小城乡差距,提升农村富裕程度。一方面,发展壮大集体经济。建立健全村级集体经济发展奖励、激励机制,充分调动村支“两委”成员、金融社会资本参与发展壮大新型村级集体经济的积极性,提升村级集体经济效益。另一方面,完善农村基础设施。以连线成片整治的方式推进基础设施配套建设,打造一批各具特色的美丽乡村风景线。围绕改善农村环境的生态质量和景观面貌,开展村庄绿化,统筹规划山水林田湖草沙系统的环境整治工作,形成道路河道乔木林、房前屋后果木林、公园绿地休憩林、村庄周围护村林的村庄绿化格局。鼓励发展镇村公交,实现具备条件的建制村全部通客车。健全乡村物流网络,降低农村物流成本,构建城乡一体、服务普惠、便捷高效的县域农村物流服务体系。