微型钢板与外固定支架治疗指骨骨折的疗效比较

罗伟丰,刘晓春,牟勇,陈鹏程

(1.广东省第二人民医院民航院区 外科,广东 广州 510000;2.广东省第二人民医院 创伤骨科,广东 广州 510317)

指骨骨折是骨科常见疾病,常因直接暴力所造成[1]。因手部日常活动精巧细致,伤后对功能恢复要求高,使其治疗成为目前手外科研究的热点之一。目前,临床治疗指骨骨折多采用手术治疗,但手术方式不同,其预后也有较大差异。为此,本课题组回顾我院采用两种不同手术方式治疗的指骨骨折患者,拟通过对两种手术方式优缺点进行对比分析,寻找指骨骨折治疗的最佳方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

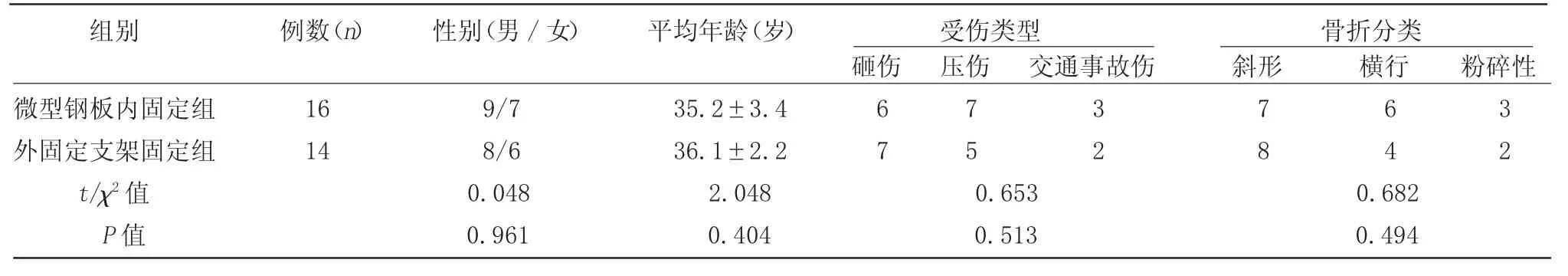

回顾我科2014年1月-2020年1月收治的指骨骨折患者30例,其中采用指骨微型钢板内固定治疗16例,采用外固定支架固定治疗14例。微型钢板内固定组:男9例,女7例;年龄27~59岁,平均(35.2±3.4)岁;左手指骨骨折9例(示指3例,中指2例,环指3例,小指1例),右手指骨骨折7例(示指3例,中指2例,环指1例,小指1例)。外固定支架固定组:男8例,女6例;年龄25~57岁,平均(36.1±2.2)岁;左手指骨骨折8例(示指2例,中指1例,环指3例,小指2例),右手指骨骨折6例(示指2例,中指1例,环指1例,小指2例)。两组均为闭合性指骨骨折,且未合并其他部位骨折及皮肤软组织缺损。两组在性别、年龄等方面比较,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05,表 1)。

表1 两组一般资料比较(±s)

表1 两组一般资料比较(±s)

组别 例数(n) 性别(男/女) 平均年龄(岁) 受伤类型 骨折分类砸伤 压伤 交通事故伤 斜形 横行 粉碎性微型钢板内固定组 1 6 9/7 3 5.2±3.4 6 7 3 7 6 3外固定支架固定组 1 4 8/6 3 6.1±2.2 7 5 2 8 4 2 t/χ 2值 0.0 4 8 2.0 4 8 0.6 5 3 0.6 8 2 P值 0.9 6 1 0.4 0 4 0.5 1 3 0.4 9 4

1.2 手术方法

微型钢板内固定组:采用臂丛神经阻滞麻醉,仰卧位。行常规指骨背侧入路,切开皮肤,向一侧拨开肌腱,显露骨折块,复位钳钳夹复位骨折断端并临时固定,C臂机透视检查骨折复位情况,复位良好后根据骨折情况选用不同孔数的微型、直型、T型、L型钢板,将指骨微型钢板固定于指骨背侧,冲洗伤口并缝合。

外固定支架固定组:本组患者均在透视下采用闭合复位外固定支架固定,麻醉及体位同微型钢板组,C臂机透视下闭合复位骨折,检查骨折复位情况,对于粉碎性骨折,不过分追求骨折端对位良好,以指骨力线的恢复为准则,于骨折断端两侧垂直指骨骨皮质分别打入两枚斯氏针。安装外固定支架,再次在透视下调整骨折位置。

两组于术后3 d开始被动功能康复训练,术后1、6、12周复查患指X线片。

1.3 评价指标

两组均进行了1年的跟踪随访,回顾性查找记录患者手术时间、骨折临床愈合时间,记录末次随访手指关节功能恢复情况。评价指标采用美国手外科协会评分(TAFS)标准[2]。

1.4 统计学方法

全部数据采用SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(±s)描述,组间比较采用两独立样本t检验,计数资料以(n,%)表示,采用 χ2检验。

2 结果

2.1 两组治疗指标比较

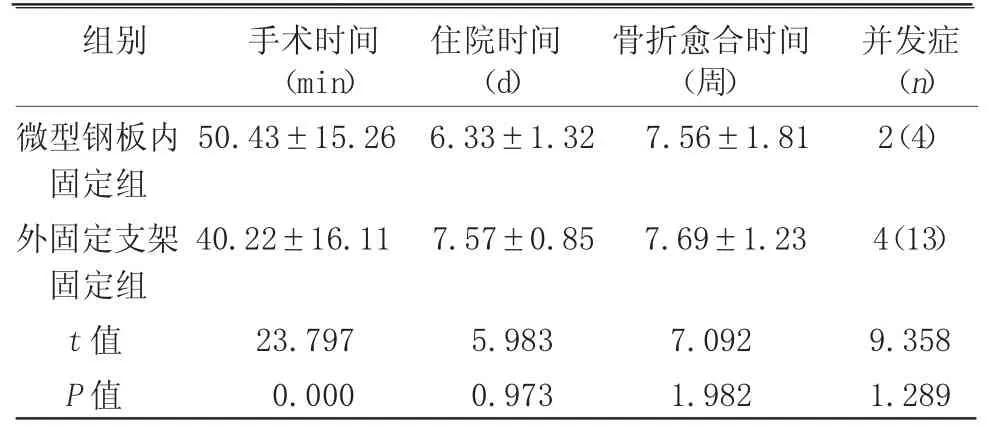

两组固定方式、住院时间、影像学资料、骨折愈合时间、并发症发生率对比差异无统计学意义(P>0.05),但手术时间两者比较差异具有统计学意义(P<0.05),外固定支架固定组手术时间明显短于微型钢板内固定组。微型钢板内固定组中2例出现并发症均为伤口愈合不良,但通过术后换药达到愈合;外固定支架组4例并发症患者均为钉道感染,给予钉眼滴酒精等对症处理后感染得到控制(表2)。

表2 两组治疗指标比较(±s)

表2 两组治疗指标比较(±s)

组别 手术时间 住院时间 骨折愈合时间 并发症(m i n) (d) (周) (n)微型钢板内 5 0.4 3±1 5.2 6 6.3 3±1.3 2 7.5 6±1.8 1 2(4)固定组外固定支架 4 0.2 2±1 6.1 1 7.5 7±0.8 5 7.6 9±1.2 3 4(1 3)固定组t值 2 3.7 9 7 5.9 8 3 7.0 9 2 9.3 5 8 P值 0.0 0 0 0.9 7 3 1.9 8 2 1.2 8 9

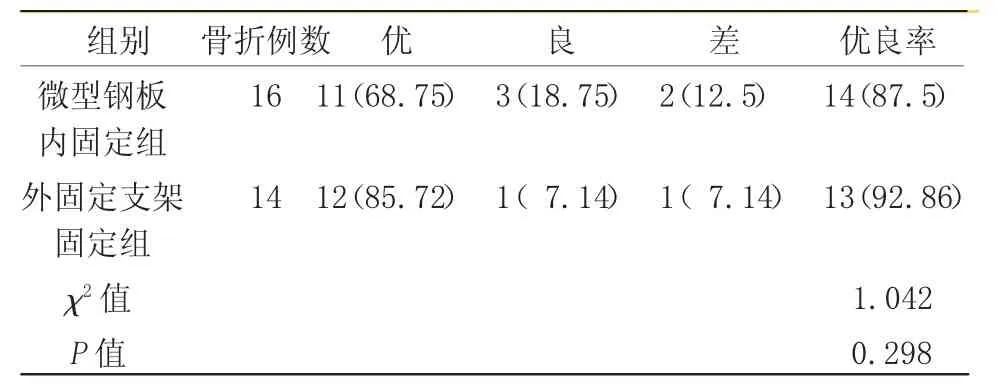

2.2 两组TAFS评分比较

两组指骨骨折术后TAFS评分比较,微型钢板内固定组术后优良率为87.5%,外固定支架固定组优良率为92.86%,两组比较差异无统计学意义(表3)。

表3 两组TAFS评分比较(n,%)

典型病例:患者1女,28岁,重物砸伤致右环指疼痛、畸形入院。入院后行右手X线检查示右环指指骨骨折,遂入院行切开复位指骨微型钢板内固定术,术后伤口无红肿、渗出。术后6周复查见骨折对位对线良好,1年后返院拆除内固定(图1-3)。

图1 术前

图2 术中

图3 术后

患者2男,34岁,重物砸伤致左小指畸形、疼痛入院。入院后予左手X线检查示左小指指骨骨折,遂在透视下闭合复位微型外固定支架固定,术后钉道无红肿等感染征象。术后3周复查见骨折对位对线良好,6个月后返院拆除外固定支架(图4-6)。

图4 术前

图5 术中

图6 术后

3 讨论

3.1 指骨骨折常用手术方式

手指解剖结构精细,功能重要,因此骨折术后功能恢复要求较高。传统治疗指骨骨折的方式多采用保守治疗,石膏固定,虽然骨折多可达到愈合,且骨不连发生率较低,但因指骨骨骼长度有限,固定难度较大,且固定所需时间较长,极易出现手指僵硬影响手指功能[3]。因此,随着内外固定技术的不断提高,对指骨骨折多采用手术治疗。克氏针内固定技术因其费用低、对周围组织损伤少、影响肌腱活动少、对血供影响较小等优点在临床沿用已久,至今仍为临床常用的固定方式[4]。对于简单指骨骨折,克氏针内固定作为首选固定方式无可厚非,但若为粉碎性骨折,此种固定方式则无法对骨折块进行牢固固定,因此术后常需额外加以石膏夹板辅助固定,术后康复较晚,从而影响手指功能[5]。微型指骨钢板内固定虽需切开复位,但其可在直视下对骨折块进行解剖复位及牢固固定,同时可进行早期功能训练,因此,更满足顾玉东教授提出的手部骨折治疗的三个条件[6]。但其本身仍存在一定缺点,如术中软组织剥离过大、术后易发生粘连、肌腱易造成磨损,且需二次手术拆除钢板。

对于指骨关节内骨折,钢板及克氏针固定往往显得力不从心,而外固定支架却能获得良好的治疗效果。外固定支架其具有良好的可调性及延长性,将其跨关节放置可将关节间隙撑开,避免关节囊、韧带与肌腱的挛缩,另外跨关节处的螺钉可松开,从而可进行主被动功能训练[7],但外固定架也存在钉道易发生感染,且装置较大容易影响日常生活的缺点[8]。

3.2 外固定支架固定与微型钢板内固定优劣对比

既往对克氏针与微型钢板内固定孰优孰劣的研究较多[9-12],而外固定支架与钢板的疗效对比研究较少。因此,本试验着重对外固定支架与微型钢板治疗指骨骨折的疗效进行对比。结果发现,两种手术方式在住院时间及骨折愈合时间方面,外固定支架固定组与微型钢板内固定组并无明显差异,但两组手术时间却具有差异。微型钢板内固定组需要消耗更多的手术时间,分析其原因可能是外固定支架并非严格追求解剖复位,尤其对于粉碎性骨折,更加看重的是手指力线的恢复,操作简单,手术时间缩短。但外固定支架手术过程中需不断进行透视,而微型钢板内固定组则是在直视下进行骨折复位内固定,仅在复位及放置内固定后进行透视,因此外固定支架手术无形中增加了手术医师射线暴露的风险。

张之斌等[13]报道微型钢板内固定治疗掌指骨骨折时,术中往往需对骨折端软组织进行剥离,会在一定程度上影响骨折端血运,因此术后骨折愈合会受到影响且增加感染风险。虽然外固定支架在放置过程中对软组织的剥离较少甚至闭合穿针,在一定程度上可降低感染风险,但其属于偏心固定,既往文献报道术后可能会造成手指旋转畸形,且少数患者出现固定松动等情况。本研究中,两组间不但骨折愈合时间无明显差异,并发症的发生率同样无统计学意义。但本研究所纳入的病例较少,因此,钢板对于骨折血运的影响需进一步验证。

本文将外固定支架与微型钢板内固定后手部功能的恢复情况进行了对比,结果显示,两组间无明显统计学差异。外固定支架与钢板固定后患者都可早期行功能康复训练,但外固定支架本身具有延长功能,可协助撑开关节间隙,避免了关节囊、韧带的挛缩。

综上所述,微型钢板与外固定支架治疗指骨骨折各有优劣。但笔者认为对于关节内指骨骨折建议多采用外固定支架固定,而对于简单类型的指骨骨折,可根据医师习惯及实际情况进行选择。