审美再现视阈下《诗经》战争诗英译语际转换效度评析❋

梅龙

江南大学

吕世生

南开大学

【提 要】本文选取《诗经》战争诗作为研究对象,以亚瑟·韦利和许渊冲的英译本作为参照系统,以语言学的科学性与翻译审美人文性作为研究向度,通过标记理论和统计学方法相结合的方式,对译本在音韵、语辞、语句、语篇和意象五个审美层级上的转换效度进行对比评析,探讨两个译本在各审美层级上的语际转换效度的异同。研究发现:在音韵和语辞层级上,许译本在韵律、节奏和叠词的处理上与原作形态更为接近,故转换效度优于韦利译本;在语句层级上,韦译本注重保留原作的句法“变异”现象,因而转换效度更理想;在语篇层级上,许译本在更多的风格标记方面与原作吻合,因而转换效度更佳;在意象层级上,韦译本意象审美再现效度胜过许译本,但后者更善于再现原作的意蕴和意境美。

1.引言

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,内容关涉自西周初叶至春秋中期约五百年间施政、战争、婚恋、民风、民俗、祭祀和宗教等众多主题的百科全书式的文化元典,其战争诗同样是《诗经》中艺术成就较高的诗歌,也是我国战争文学的发端。《诗经》战争诗以战争事件为题材,描写战争场面或以战争为背景描绘征人怀乡及思妇念归等,涉及《国风》部分包括《兔畳》《小戎》在内的16首,《大雅》部分包括《崧高》《常武》在内的5首以及《小雅》部分包括《采芑》《出车》在内的15首,共计36首。其主题范畴以爱国、思乡和闺怨为主(纳秀艳2014:80),蕴含满腔热血的忠军爱国精神、厌战但不反战的“止戈为武”理念以及不事扩张、以德服人的和平追求。故在当今国际关系风云变幻的背景下依旧有其时代价值和现实意义。对《诗经》战争诗的英译研究有助于讲好中国故事,构建崇尚和平、平等外交的大国形象。

《诗经》乃经学价值、文学价值、文化价值、诗学价值的集大成者。自18世纪威廉·琼斯英译《诗经》的两篇诗歌以来,《诗经》英译也走过了两个多世纪,共涌现出包括全译本和选译本在内的20余种《诗经》英译本。在众多英译本中,西方汉学家亚瑟·韦利译本和中国翻译家许渊冲译本各具特色。韦利于20世纪初独树一帜地从文学及文化人类学视角译介《诗经》,打破其传统的诗歌编排顺序,以求爱、婚姻、战争等17个主题对诗篇进行重新梳理排序,具备丰富的学术价值。而在20世纪末,许渊冲以向西方传播中华传统文化为已任,秉持“意美”“音美”及“形美”的“三美”原则对《诗经》进行了重译,突出诗篇的韵律美及文化内涵。

据笔者统计,当前对于《诗经》英译的研究多从语言学、文学和语料库统计学切入,从翻译美学视角进行研究的不多。截止2021年4月份,根据中国知网的检索统计,目前共有29篇期刊及硕博论文涉及翻译美学视角下的《诗经》英译研究,作者多从音、形、义三个角度或其中某一角度对《诗经》的个别篇章进行描述性点评,研究对象多以理雅各译本和许渊冲译本为主,对于《诗经》中战争诗的研究也多从文学、历史及思政角度展开,鲜有对战争诗英译本的研究,及进行跨语言文化语际转换效度的评定。因此,本文拟从翻译美学中的审美观览过程与终端环节———翻译审美再现视阈入手,对原文审美信息进行全方位扫描的前提下,评析韦译本与许译本在音韵、语辞、语句、语篇和意象五个审美层级上的转换效度进行对比评析跨语言文化转换效度的共相与异相,并以异相为主,探寻能够从点、线、面三层级全方位再现《诗经》审美信息的英译路径。

2.语言学的科学性与翻译审美的人文性

自19世纪历史比较语言学将自然科学的研究方法纳入语言学以来,语言学的科学化历经比较语言学、结构主义语言学和转换生成语法等主流阶段,其中结构主义语言学派的代表人物索绪尔对历史比较语言学进行了批判,并致力于探索真正的语言科学,重新界定了语言学的研究对象和研究目的,将语言学的研究划分为语言与言语、共时性与历时性等一系列二元对立项。自此,二元对立一直成为语言学相关理论的主流思维范式。例如,由布拉格学派于20世纪后半叶提出的标记理论,表现为有标记项(常用“+”表示)与无标记项(常用“-”表示)的典型二元对立思维范式。其中有标记范畴表示明确的肯定特征,无标记范畴则置该特征于一种非显性状态,即不表明这一特征的存在与否(陈勇2002:28)。当前,标记理论广泛用于音系、句法及语义分析等各语言学研究领域。

翻译关涉形式与意义的跨文化语际转换,单纯依靠语言学的科学性,忽视语言与思维的同构性,片面强调语言符号的机械重组,至多解决形式的转换问题,却无法将原文的“灵魂”——意义与主旨注入译文中。对于意义的性质,刘宓庆(2019a:80)认为:“语言是人文活动,意义有彻底的人文性。”意义往往沉潜于人的感性世界中,非理性的概念分析与逻辑推演所能囊括,且意义(质)与审美(文)这对二元对立项也有着千丝万缕的关系,即意义定夺与审美判断总是两相嵌合的。因此,语符的语义解码与文本解读,即意义问题,才是完成翻译任务应当解决的首要任务,科学的逻辑演绎程式只能视为辅助手段。此时,审美主体(译者)的人文性(主观能动性),即译者的“情”“知”“才”“志”对于启动、激发和再现审美客体(原作)包括意义在内的审美潜质发挥不可或缺的作用。唯有语言学的科学性与审美的人文性互备互为,方能译出既忠信于原文,又不乏人文质感的文学翻译作品。

3.翻译审美再现与效度评定

翻译审美再现得以成行的前提是审美主体充分发挥其审美的主观能动性,对审美客体,或者说对原作的物态语言材料这一客观存在实体的审美信息进行全方位的扫描。刘宓庆(2019b:84)认为:“语言美被寄寓在语言的两个系统中:形式系统和非形式系统。”其中,形式系统包括语音层、文字层、词及语句层、语段和篇章层级;非形式系统包括情与志、意象与意境和超文本意蕴。限于篇幅,本文将对以上各层级进行适度整合,从音韵、语辞、语句、语篇和意象五个层级对韦译本和许译本进行审美再现转换效度的评定。

能否将原语中的审美表现式“原汁原味”地转换至译入语中,使译文最大程度地接近原文,可以作为评定审美再现语际转换效度优劣的参照性转换规范。换言之,能否充分发挥钱钟书所言翻译的“诱”和“媒”的作用,减少不可避免的“讹”的存在,以最终接近“化”的最高翻译境界(钱钟书1985:2),才是评价译者语际转换效度孰优孰劣的标准。

具体而言,结合标记理论与统计学方法,通过以下标准评定两个译本审美再现转换效度:在音韵和语辞层级上,从韵式、节奏和叠词的英译三方面进行效度评价;在语句层级上,比较两位译者对于句法“变异”审美修辞的语际转换效度差异;在语篇层级上,对于译本的篇章风格审美转换效度进行对比;在意象层级上,对于译本的意象、意蕴和意境审美蕴含的转换效度进行评定。

4.审美再现视阈下《诗经》战争诗英译对比评析

《诗经》战争诗具备《诗经》所有诗篇的共相特点:言约旨远,意象丰赡,蕴意深刻,即刘勰所言:“深文隐蔚,余味曲包”(《文心雕龙·隐秀》)。同时,也有其个相特征:高亢热烈的语言,奇趣夸张的想象和温挚婉恻的情感。对此,纳秀艳(2009:87)从美学角度将《诗经》战争诗的美学特质归纳为:净化之美,崇高之美和阳刚之美。如何跨越语言和文化的阻隔,将原诗中的各层级审美信息,即审美信息结构体毫无保留地再现给译语读者,无论是对于译者还是《诗经》翻译研究者来说,都是首当其冲的课题。

4.1 音韵的转换效度对比

就音韵来说,笔者将对两个译作就《诗经》的核心美学元素:韵式和节奏的转换效度进行评析。鉴于用韵和节奏为中英诗歌明显特征,故为标记项(+),而无韵或者基本不用韵和节奏则为非标记项(-)。

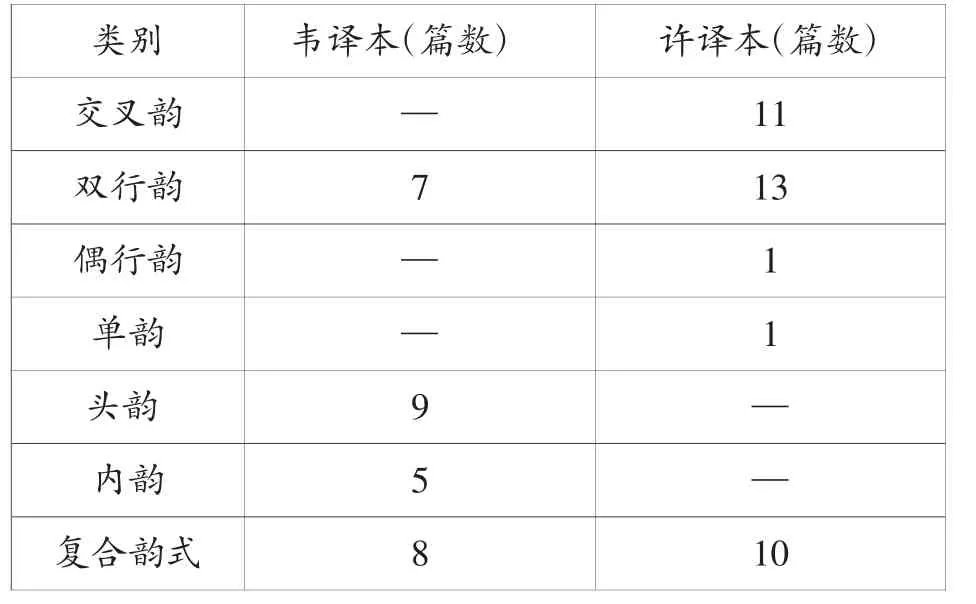

《诗经》几乎篇篇用韵,富于音乐感和节奏美。据统计,只有7篇《周颂》和《商颂》部分的诗篇无韵。韵律美是《诗经》中具有代表性的一类艺术手法,36篇战争诗每篇均押韵,且韵式多变,有双行韵、交叉韵、偶行韵、首句入韵、单韵、遥韵等,诗篇往往采用以其中一种韵式为主的复合韵式。对此,韦译本几乎通篇不用韵,只在某些诗行处会采用双行韵、内韵或头韵等韵式,他在其《诗经》英译本的前言中如是说:“头韵和内韵也只是偶尔的点晴之笔”(Waley 1978:18)。相比之下,许译本分外重视对诗歌音韵的译介,并将音美置于仅次于意美的重要地位,并将“三美”原则作为自己译介诗歌的圭臬,凸显《诗经》的意美、音美与形美。现对二者对于战争诗的主要用韵情况统计如下:

表1仅体现相应译本的主要韵律格式,“—”表示该韵式非其主要韵式。例如,许译本偶有出现内韵及头韵等现象,但由于其并非主要韵式,故并未统计在内。综观表1,许译本篇篇有韵,故在韵式层面为有标记项(+)。且韵式呈现一定规律:四行一章的诗篇多采用交叉韵或双行韵,五行一章的诗篇多采用双行和三行连韵的复合韵式,六行及以上一章的诗篇则多采用交叉和双行搭配的复合韵式,虽然无法实现与原作韵式的一一对应,但译者基本原诗韵式特点这一客观实在,充分发挥其作为中国译者高超的音韵译艺,采用代偿性手段将原诗的音美再现给读者;韦译本仅部分诗篇的个别诗行呈现相应韵式,其他则通篇无韵,故音韵层面为无标记项(-)。参照原作各押其韵的特点,许译本在韵律方面转换效度显著优于韦译本。

表1 韦译本与许译本用韵情况对比

例如,在译介《小戎》第二章节前四句:“四牡孔阜,六辔在手。骐骝是中,騧骊是骖”时,两译本分别如下:

韦译:His four steeds so strong,

The six reins in his hand;

The piebald and the bay with black mane are inside,

The brown horsewith blackmouth and the deepblack horse are outside.

许译:His four fine steeds there stand;

He holds six reins in hand.

The insides have black mane,

Yellow the outside twain.

韦译本首句即用steeds、so、strong三词押头韵,读起来节奏鲜明。后两行各句成分逐一对应,且押脚韵,再现了原诗对仗的形式美和部分韵律。但美中不足的是,后两句每句都有十二个音节,而前两句每句只有六个音节,以致无法还原原诗每句四字的严整节奏。这源于译者过分拘泥于忠实翻译原作而采用了明晰化的翻译策略,颇有“添足”之嫌。相较之下,许译本则采用双行押韵的韵式,且每句均为六个音节,构成三音步抑扬格,用“以步代顿”的处理方式模拟原作每句两字一顿的节奏设计,在保留原诗韵律特点的前提下充分发挥译语优势,读起来颇能感受到原作的音乐性和抑扬之妙以及此番声音设计所呈现的兵强马壮,整装待发的壮观场面。因此,在节奏层面,许译本为有标记项(+)。

韦译本尽管不像许译本通篇用韵,但一些篇章读起来依旧有如同音乐般抑扬顿挫的效果,这是由于译者运用了其独创的“弹性节奏”,即“将汉语中的每一个单音实字对应英语的一个重读音节”(李玉良2007:175)。例如,韦译本将《何草不黄》的首章“何草不黄?何日不行?何人不将?经营四方。”译为:Wha’t plan’t is no’t fa’ded?Wha’t da’y do we no’tmar’ch?Wha’tma’n is no’t ta’ken T’o de’fend the fou’r bou’nds?可见,这四行诗大致模仿了原作的音节数,也能表达出征人的幽怨与苦楚。但“弹性节奏”在《诗经》英译中不占主流,只在个别诗行出现,故在节奏层面为无标记项(-)。

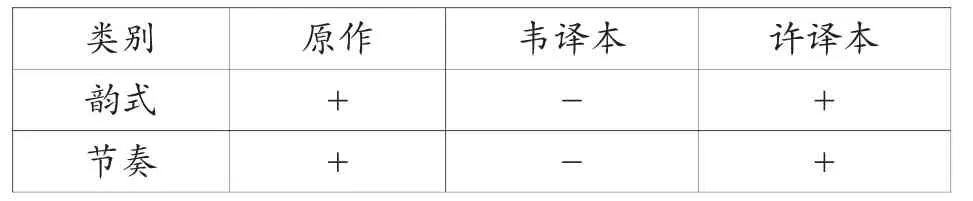

综上所述,现运用标记理论对原作、韦译本与许译本在音韵和节奏层面的标记特征统计如下:

观察表2可知,原作多呈现两字一顿的节奏且几近篇篇押韵,许译本较之于韦译本,无论是用韵还是节奏模仿,都与原作的音韵标记特征更为吻合。译者在尊重原诗语言形式与意义的前提下充分发挥审美主体的“知”与“才”的人文学养,再现其声音设计所营造的诗学效果,因而音韵层级转换效度前者优于后者。

表2 原作与译作音韵标记特征对比

4.2 语辞的转换效度对比

对于语辞的探讨关涉《诗经》战争诗中的修辞特色:叠词的英译。叠词具有增强诗歌音乐感和形象性的修辞作用。尤其是对于战争诗而言,叠词的运用对于烘托备战氛围,展现战争场面以及表达情感诉求三方面都有着举足轻重的作用。经笔者统计,战争诗中叠词有113处,其中,叠词出现频率较高的诗篇为:《出车》(13处)、《采芑》(8处)、《韩奕》(8处)、《烝民》(7处)等。鉴于叠词的审美修辞为中英诗歌明确的肯定特征,故为标记项(+),对叠词进行直译而无审美立意或者索性不译则为非标记项(-)。例如,在译介《采芑》中“戎车啴啴,啴啴焞焞”时,两译本分别如下:

韦译:They rumble and crash

饱和烃的定性定量、降解率的计算、OEP等4项定量参数参照[23].选择主峰碳数、OEP、∑nC21-/∑nC22+、Pr/Ph这4项作为定量参数,用来表征饱和烃中奇偶碳数烃类、高低碳数烃类、姥鲛烷和植烷的生物演化规律:

Like the clap of thunder,like the rollof thunder.

许译:Now rumbles now rolls aloud

Like clap or roll thunder.

韦译本译出了“啴啴”所传达的战车驶过隆隆作响的声音,但却未能再现原作的“音美”与“形美”,充其量只能算作“意似”,为非标记项(-);许译本则将“啴啴”译为“rumbles”和“rolls aloud”,模仿出了战车轰鸣驶过的声音,同时“rumbles”与“rolls”首尾发音一致,且拼写相似,可以说在拟声的同时,还多少传达了叠词的“音形”之美,具有典型的标记特征且标记程度较高(+)。

再如,对于《烝民》中“四牡骙骙,八鸾喈喈”的翻译,两译本分别如下:

韦译:His four steeds so fine,

The eight harness-bells chiming.

许译:His four steeds galloping,

His eightbells gaily ring.

由表3可知,许译本再现原诗韵叠词的特定语言组合所释放的语言潜能与美学内涵,使其译作标记特征与原作更为贴近,相较于韦译本仅在字面上贴近原作的机械处理方式,审美再现效度更胜一筹。

表3 原作与译作叠词标记特征对比

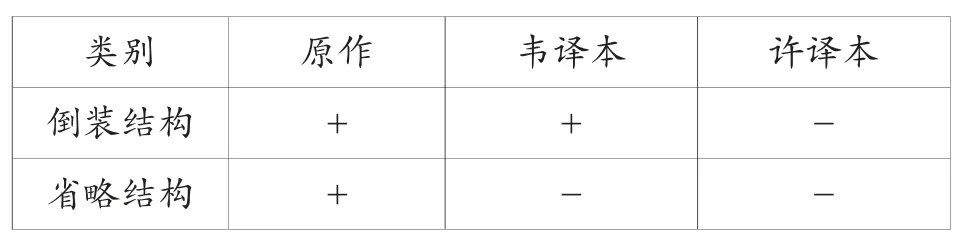

4.3 语句的转换效度对比

语句是词语及词语搭配的句法延伸,可以承载更多且更为有效的审美信息。“一般说来,语句的审美信息承载力远远大于词及词语搭配,原因是越向高层级语言结构提升,它所含蕴的景物、意象、情感、思想就越充实、越复杂、越饱满”(刘宓庆、章艳2011:34)。《诗经》中频繁出现诸多句法“变异”现象,这些“变异”现象利用了汉语语法的模糊美,往往有其独特的审美立意。正如包通法(2004:90)所言:“文学语言的描写相悖于一般认知理念,模糊性越强的语言描述,留给读者想象的空间就越大,其语言亦显美的特质。”存在于《诗经》战争诗中的句法“变异”现象主要关涉两种特殊句式:倒装结构与省略结构,保留以上句式“变异”特征的译文为标记项(+),反之则为非标记性项(-)。

倒装结构常常是诗人用于在反衬中强调的审美旨归,刘宓庆(2019b:126)认为:“出现倒装时就可能有审美立意:或为音美(谐韵或谐声,即平仄),或为意美(意境),或为形美(结构)。”《诗经》战争诗中出现诸多倒装现象,其审美立意多跟强调与谐韵有关。例如,《黍苗》首章两句“芃芃黍苗,阴雨膏之。”诗人将“芃芃”二字置于“黍苗”以凸显其长势旺盛。韦译本将此译为:Lusty is the young millet;Copious rains have fattened it.译者沿袭了原作的倒装结构,与原作的成分序列保持亦步亦趋,故为标记项(+)。许译本则译为:Young millet grows tall and strong,Fattened by genial rain.将原诗中句法“变异”带来的语法模糊度降至最低,重新达致“文”与“意”的平衡,译者同样消解了原作的特殊句式所营造的审美修辞,故为非标记项(-)。笔者认为译者是为了与下文形成尾韵。谢天振(2013:106)对此如是说:“高度精练的文学形式与无限丰富的内容紧密地结合在一起,使得译者无所适从——保存了内容,却破坏了形式,照顾了形式,却又损伤了内容。”

省略结构在《诗经》中屡见不鲜,尤其是主语阙如的省略句,诗人往往利用其“参与的艺术悬念”激发读者的“主语期待”,同时也可营造出“紧凑”和“一以贯之”的审美效果(刘宓庆2019b:122)。这依赖汉语主语较强的承续能力。两位译者往往考量到英语句法的结构特征和形式表现规范而对译文进行结构完形,即对阙如成分采取显化处理方式。例如,《汝坟》首章四句“遵彼汝坟,伐其条枚。未见君子,惄如调饥。”通章都未出现作为思妇的“我”的影踪,但“我”的存在贯穿其中,从而将读者带入到诗歌所创设的意境中去感受“我”对君子的思念之情。对此,两种译文分别如下:

韦译:Igo along the high banks of the Ju

Cutting faggots from the bough.

Ihave not yet seenmy lord;

I feel a pang as ofmorning hunger.

许译:Along the raised bank green

I cut down twigs and wait.

My lord cannotbe seen;

I feel a hunger great.

两位译者均采用添加主语的方式将“我”化虚为实,故均为非标记项(-)。此举缺少了原诗的“艺术悬念”,但也兼顾到了英语注重逻辑和形合的特点,可谓权宜之计。

现将原作与两译本的句式层级标记特征统计如表4所示:

表4 原作与译作句式标记特征对比

综观表4,撮其要者:在语句层级上,韦译本找到了汉英两种语言的共性特征——倒装结构,沿袭了原作句法“变异”的审美立意,充分发挥作为译者“知”与“才”的审美人文特质。尽管两位译者对于省略结构均消解了原作句式表征,但也是为兼顾到英语句式表征特点与形式表现规范所采取的折中处置。较之于许译本为“就韵”而消解“变异”句式的审美修辞的语言运作,韦译本语际转换效度更为理想。

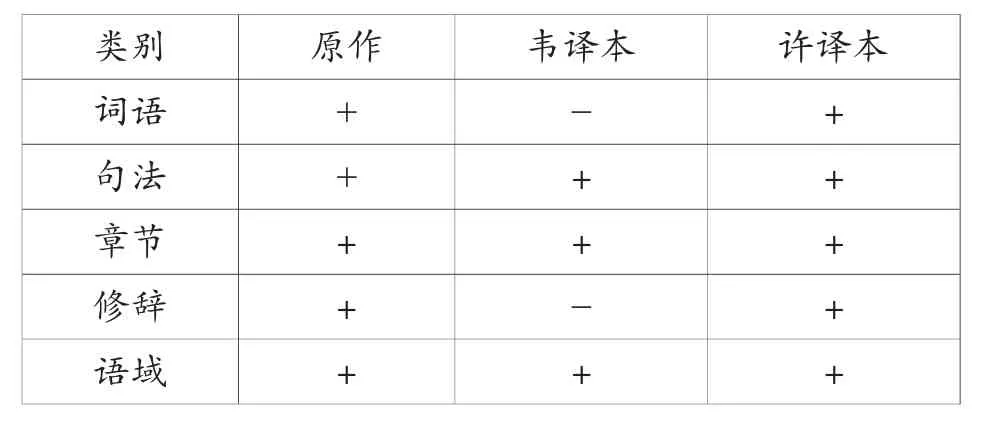

4.4 语篇的转换效度对比

语篇的跨语言文化转换效度的差异性主要体现于对原作行文风格的审美再现手法上。古往今来,传统文论对于风格的评价往往借助于诸如“端雅”“明净”“繁缛”“简约”“雄浑”和“豪放”等印象性术语,缺少体系化的评价指标。“仅仅停留在这种感性认识是不够的,作为审美主体的读者还应该对所获得的审美感受进行深入的理性思考,使之清晰化,系统化”(刘宓庆、章艳2011:257)。对于行文风格的评价必然涉及到风格的符号体系——风格标记。对此,许钧(2012:127)在《文学翻译批评研究》中指出:“识别原文的风格标志,领悟原文的精神风貌、行文气势和神韵,这是再现原文风格的第一步。”据此,笔者将按照词语、句法、章法、修辞、语域五项风格标记切入,对《诗经》战争诗的行文风格及两个译本的风格转换效度进行评析。

在词语标记方面,《诗经》战争诗普遍采用富于形象性及音乐感的叠词和双声叠韵词来增强诗歌的节奏美和感染力。许译本长于通过兼具“音美”与“形美”的语言运筹来间接再现叠词的音、形、义三维美,为标记程度较高的标记项(+),优于韦译本的非标记特征(-),已如前述。

在句法标记方面,最具特征的是《诗经》的四言体为主,诗行短小整齐的句式特点。同时,一般两字一顿,节奏较为统一。许译本简短整饬的诗行及音步再现了原作句式“形似”;相比之下,韦译本诗行长短不一,音节参伍错综,无法再现原作的“形式美”。但韦译本基本沿袭了原作的句法“变异”,保留了其模糊美。因此,两个译本在句法标记方面各放异彩,不分伯仲,故二者均为标记项(+)。

在章节标记方面,《诗经》中鲜明的章节特色非重章叠唱莫属,为典型的标记项(+)。复沓的章法修辞可以推进情感,形成一唱三叹的效果。据统计,仅36首战争诗中就有23篇使用了复沓的修辞手法。对此,许译本和韦译本在诗行数量,章节分配均可以做到与原作句栉字比,故二者均再现了诗篇的章法风格,因此,均为标记项(+)。

在修辞标记方面,“赋”、“比”、“兴”乃《诗经》最为典型的三大修辞手法,占据“诗六义”的半壁江山。以“兴”为例,朱熹(1958:3)在《诗集传》的阐释最为中的:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”《诗经》战争诗中就有24篇运用“兴”的手法将其他事物作为诗歌的起始。兴辞翻译的难点在于“起兴之物”与“所咏之辞”之间隐晦的逻辑关系。李玉良(2017:52)认为:“如何解决兴辞与所咏之辞之间的逻辑断裂问题,大概是兴辞翻译需要解决的首要问题。”韦译本普遍按照原文的修辞习惯来翻译,但是这种缺乏逻辑线索的译法对于译语读者颇有挑战性,故为非标记项(-);许译本运力于上下文的逻辑提示,多少兼顾了读者的接受能力和原诗兴辞含蓄的特点,为标记项(+)。例如,对于《绵蛮》首章四句“绵蛮黄鸟,止于丘阿。道之云远,我劳如何。”两位译者分别译为:

韦译:Tender and pretty are the yellow orioles

Perching on the side of the hill.

Theway is long;

Iam so tired.Whatwill become ofme?

许译:O hear the oriole’s song!

It rests onmountain slope.

The journey’s hard and long.

How can a tiredman cope?

原作以羽毛细密的小黄雀随意止息反兴征役者的身心俱疲与无可奈何,但韦译本让读者颇为费解。由于上下文之间出现逻辑断层,与其说前两句为起兴物象,毋宁说更像是景物描写。相比之下,许译本通过“rest”与“hard”的对比反衬,反而为前后文构建起“沟通”的渠道。诸如此类的例子不一而足,故在修辞标记方面,许译本要优于韦译本。

在语域标记方面,《诗经》战争诗涌现各阶层出战者,诗篇多以符合其出战者身份的措辞展开。例如,《六月》《采芑》《江汉》《常武》等以最高统帅的视角描述征战历程,用词大气磅礴,着力渲染统帅的赫赫军仪;《出车》以普通将士的口吻刻画其家国两难抉择的矛盾心境,用词偏平实、真切;《采蘩》《东山》《陟岵》等则以下层士卒的角度用凄美、惆怅的语言道尽征役者的深沉悲愁。对此,两个译本各具特色,韦译本充分发掘诗篇中的民俗、宗教和文化内涵,其译诗具有中国地方诗歌特色;许译本的遣词酌句也多与诗篇人物角色保持一致,故二者在语域层面均与原作一致,具有明确的肯定特征,均为标记项(+)。例如,在《杕杜》译文中,韦译本就用夫妻对唱的形式展现了女子对于丈夫的深切思念之情,颇有中国西南少数民族山歌对唱的神韵;许译本则以妻子的口吻,表达了对征役丈夫的挂念与忧思。

现将原作与两译本的语篇风格标记特征整合如下:

表5 原作与译作语篇风格标记特征对比

通过上表可知,许译本着力于更全面地反映原作的行文风格的审美运作机制,与原作风格标记特征高度吻合,因而在语篇层级,前者语际转换效度超过后者。

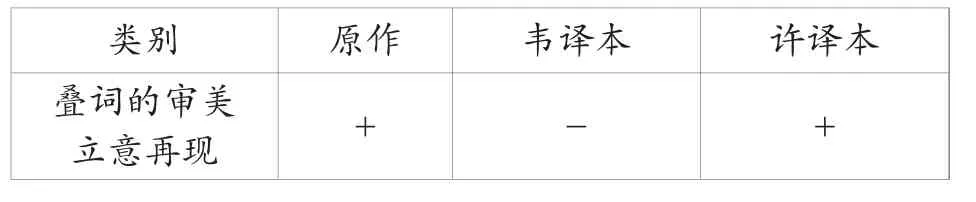

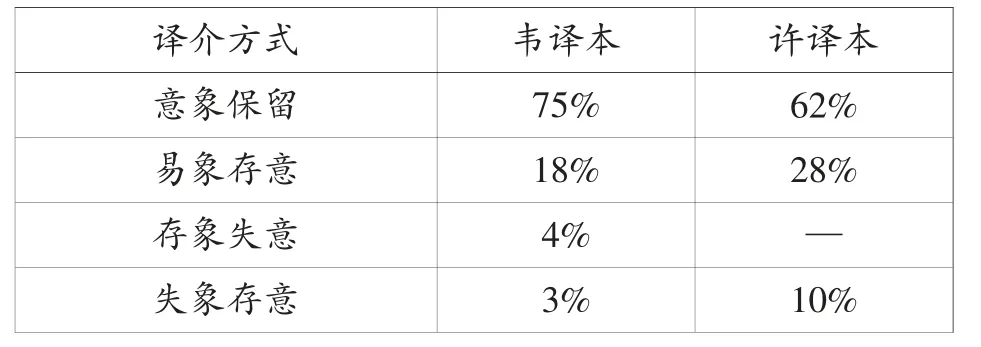

4.5 意象的转换效度对比

语言的非形式审美系统,具有非物态性,非直观可感性,模糊不确定性等特点。诗歌的非形式系统审美模糊集一般囊括意象、意蕴和意蕴美。意象作为诗歌的血脉,是沉潜意蕴美、构建意境美的先决条件。对于《诗经》战争诗中的主要意象——41种动物意象与30种植物意象,笔者采用统计学方法就两位译者的译介方式归纳为四种策略:意象保留、易象存意、存象失意和失象存意。相比之下,意象皆留的再现手段其语际转换效度最佳,易象存意次之。各方式所占比例如表3所示:

由表6可知,韦译本保留“象”与“意”的比例为75%,高于许译本的62%,其意象的语际转换效度胜过后者。但鉴于其从未到过中国,所依据的参考系统多来自有限的纸质材料,对部分文化渊源深厚的意象理解还不够准确,导致出现了少数象、意分离的现象,即译出了意象的字面含义,却没有深挖其深层寓意。相比之下,许译本为兼顾诗句长度及韵律,对部分意象或整合或删减,尽管导致少数意象的阙如,但此举却能达致形易而神留的效果。例如,《鸨羽》首章四句:肃肃鸨羽,集于苞栩。王事靡盬,不能蓺稷黍。两译本分别如下:

表6 韦译本与许译本意象译介方式对比

韦译:Suk,suk go the bustard’s plumes;

Ithas settled on the oak clump.

But the king’s business never ends;

Icannotplantmy cooking-milletandwinemillet.

许译:Swish,swish sound the plumes ofwild geese;

They can’talighton bushy trees.

Wemust discharge the king’s affair.

How can we plantoutmilletwith care?

韦译本起兴意象与后两句之间缺少逻辑线索,这让习惯逻辑思维的西方读者颇感费解,其原因赖韦译本将“鸨”与其寓意分离,读起来更像是环境描写;诗人的本意是想用“鸨”这类不喜栖木的鸟类却栖息于木的反常景象寓意农夫长期在外服役却不能在家务农养家的无奈现实。许译本虽然替换了意象,但译者用反译法将其中的逻辑联系明晰化,实现了“象”与“意”的契合。

若想把握诗歌的非物态形式美,还需兼顾意境美与意蕴美。意境将“意”“象”“境”三者融为一体,即所谓的“象外之象,景外之景”。例如,《采薇》中的千古名句“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”其中以“杨柳依依”之乐景写我离乡远行之哀,又以“雨雪霏霏”之哀景写我踏上归程之乐,可谓景中有情,情中有景,情景互为一体。许译本将其译为:“When I left here,Willow shed tear.I come back now,Snow bends the bough.”不仅韵律整齐,且译者将“折柳”的独特文化语符通过“shed tear”这种比拟手法的妙用再现给读者。同时,也通过大雪将树枝压弯隐喻战争给人带来的沉重负担,这不仅译出了诗句的意境美,也将沉潜于其中的隐含意义——意蕴之美传达于读者。韦译本则将其译为:“Long ago,when we started,The willows spread their shade.Now that we turn back The snowflakes fly.”这种求真而不求美的译法,回避了审美情感内涵与意义内涵的结合,较之于许译本逊色不少。正如许渊冲(2021:105)所言:“求美是文学艺术的目的,是文学翻译的高标准,是必然王国的入场券。”

综上所述,韦译本在意象的审美转换效度上优于许译本,但许译本长于运用“知”与“情”等人文关怀来内敛译诗的意蕴,构建与原诗几近相同的意境,从来使得译语读者可以获得与我国读者相似的“情感回声”,故后者长于再现原诗的意蕴与意境美。

5.结语

审美再现是审美主体(译者)对审美客体(原作)所进行的涤除玄览过程的终端环节,与译文品质息息相关,若表现失当,将前功尽弃。若要达致理想的跨语言文化转换效度,译者不仅需要对原作进行全方位的审美信息扫描,还要对所获取的综合审美信息进行审美优化后将其再现于译作。本文的重点在于从语言学的科学性与翻译审美的人文性互为互作的研究向度出发,结合标记理论和统计学方法,从音韵、语辞、语句、语篇和意象层级五个维度对韦译本与许译本的审美再现策略与语际转换效度进行对比评析,并最终得出如下结论:许译本在诗歌韵律和节奏两方面均与原作标记特征更为接近,故在音韵层级优于韦译本;在语辞层级,许译本较之于韦译本更善于保留与再现叠词的审美修辞立意,故更胜一筹;在语句层级,韦译本得以保留再现原作句法“变异”的审美价值,因而胜过许译本;许译本能更为全面地与原作的风格标记吻合,因而在语段和语篇层级更胜一筹;在意象层级上,韦译本本着求真的原则保留了更多的原诗“意”与“象”,从而意象审美转换效度胜过许译本,但后者长于再现原作的意蕴与意境美。笔者希望借此探寻能够由点及面再现原作审美信息的英译路径,从而让《诗经》战争诗中含蕴的“尚德”“博爱”和“贵和”思想成为彰显跨时代价值的“强符号”,提升中华诗学文化国际传播效能。