空间运动事件的二语表达和汉语复合动词的习得

纪瑛琳

(深圳大学语言与认知研究中心,广东 深圳 518060)

一、引 言

近4 个世纪以来,认知语言学在空间事件领域有了崭新和长足的发展,这主要是由于该领域里认知共性和语言表达特异性之间看似矛盾的特点为研究语言与思维的关系提供了良好的土壤。前人在空间事件语言表达方面的研究多从儿童一语习得的角度展开,较少有研究系统调查不同习得水平的二语学习者。 同时,在考察二语人群的空间运动事件表达时,绝大部分的研究聚焦于目标语的词化模式能否被整体习得,对于与词化模式密切相关的特定语法形式(例如:汉语中特有的复合动词结构)的习得则关注尚少。 在此背景下,本文聚焦英汉二语习得者如何在空间运动事件的表达中从不同的层面(词汇结构、语义映射、句法环境)习得汉语的复合动词形式,并由此探讨语言特异性因素如何影响二语习得的进程和结果。

二、研究背景

(一) 空间运动事件表达和汉语的空间类型学地位

Talmy 观察到,虽然人们对空间运动事件的感知因为受到生理特征(尤其是运动神经系统和视觉系统)的影响而具有共性,但这种认知共性却未在作为交流工具的语言符号系统中得到表达[1][2]。 相反,人们对同一空间运动事件的描述有着规律性的巨大差异。 以英语和德语为代表的大部分日耳曼语系的语言将运动语义信息中的方式和路径在“动词+分词”的结构中表达,以相对紧凑的信息分布模式编码运动事件 (卫星成分框架化语言:Satelliteframed language)。 与此相对,以法语和西班牙语为代表的罗曼语系语言则倾向于在动词中表达路径信息,必要时在状语从句等边缘语法成分中表达方式信息,从而以一种相对松散的句法结构编码运动事件(动词框架化语言:Verb-framed language)。 后续的研究者对上述空间事件类型学进行了补充。Slobin 在大型多语言实证研究中发现, 泰国语、汉语和一些西非部落语言打破了印欧语系中的单极化动词(即:一个小句中只有一个动词)倾向,使用动词的复合形式(即:一个动词由数个语法地位平等的成分构成)来表达运动事件,这些语言应当自成一类,形成“等值框架化”语言(Equipollentlyframed language)[3]。

在此背景下,汉语的空间类型学地位一直是学界异见较多、难有定论的一个话题。 Talmy 认为汉语中“动词+方位词”的结构(例如:爬上)可以和英语中“动词+分词”的结构(例如:climb up)类比,因此属于卫星成分框架化语言[1]。 Slobin 则指出,汉语复合动词里表路径的成分可以独立做谓语 (例如:猫上了树), 和英语中的分词有着截然不同的句法功能,因此该类复合动词是由形式和功能上等同的成分构成的,应被列为等值框架化语言[3]。而另有学者进一步指出,不仅如此,在“爬上”这类复合动词里,“爬”只是说明了具体动作,“上”才是这个动作的结果,其语义地位更加重要[4]。从“事件重结果义”的角度看,运动路径在主动词中表达,因此把汉语划归动词框架化语言也未尝不可。 目前有关汉语空间类型学地位的研究涉及多种语料(语料库数据、文学语篇、诱导式语料等), 多个数据收集环境(自然条件下、实验室条件下等),多类性质的空间事件(物体间的静态位置关系、 自发性及使动性运动事件等),以及多种测试手段(语言学方法、心理学方法、脑电研究等)。 大部分的研究结果显示,汉语中空间事件的表达和汉语说话人对空间事件的心理认知模式和英语有重要差异;汉语同时具有卫星成分框架化和动词框架化语言的特征,可视为同时具有两套编码系统[5][6][7][8][9][10]。

(二)空间运动事件表达的二语习得

在二语习得领域研究空间运动事件的表达尚属比较新的尝试。此方面的研究涉及的源语言和目标语既有属于同一空间类型学地位的(例如:同属卫星成分或动词框架化语言), 也有跨空间类型学分类的(例如:以动词框架化语言为母语的被试习得卫星成分框架化语言)。 这些研究主要聚焦运动事件的词化模式,比如,哪种语义成分主要在动词中表达, 表达方式或路径的语法成分数量多寡等。也有研究深入考察句法结构的习得,探究各种运动语义成分在句子中的分布模式[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]。

需要指出的是,受实验刺激物的性质不同(静态画面vs.运动画面)、源语言和目标语的类型学距离有差异(同一类型vs.跨类型)、目标语词化模式的透明程度不一(单一词化模式vs.多种词化模式并存)、被试二语水平高低有别等诸多因素的影响,运动事件表达的二语习得研究结论并不统一。 例如,在源语言和目标语空间类型学地位一致的情况下, 二语被试的习得速度和准确度是否会提高?Cadierno 对此给出了肯定的答案[21]。 她考察了以丹麦语(卫星成分框架化语言)为二外的西班牙语(动词框架化语言)被试是如何表达“边界跨越”类(进、出、过等)运动事件的,并把他们的描述与同以丹麦语为二外的德语和俄语(3 种语言同属卫星成分框架化语言)被试的话语相比较。 结果发现,后一组被试使用目标语中“动词+分词”词化模式的频率要显著高于前一组,体现出类型学距离的紧密度影响习得效果。 但是,当Cadierno 和 Ruiz 考察以西班牙语为目标语的丹麦语和意大利语(动词框架化语言)学习者如何描述静态运动事件画面时,却发现尽管丹麦语和西班牙语的类型学分类不同,但是以丹麦语为母语的学习者和以意大利语为母语的学习者一样,都以大致相同的频率在动词中表达运动路径[12]。 这似乎提示至少在某些情况下,源语言的类型学特征对习得新的词化模式影响不大。

另一个在空间表达二语习得领域里经常被探究的问题是成人二语习得者是否能在真正意义上习得目标语中的典型运动事件表达。前人的研究结果显示,被试在习得基本的词化模式方面似乎困难不大。但是对一些高级语言技能,例如,语义信息在句中的分布模式和语篇组织策略,被试即使到了二语高水平阶段也未能完全习得。 举例来说,Hendriks 等考察了中高水平的英法二语习得者如何描述使动性运动事件(例如:小孩把儿童车推过马路), 发现虽然被试基本习得了目标语法语的词化模式(即:运动路径在动词中表达),但同时保留了源语言英语中“运动方式在动词中表达”的特点,产出了相当数量的句法结构异常的中介语 (例如:pousser en montant “to push ascending”; 请比较: 英语的典型表达push up 和法语的典型表达monter poussent “to ascend pushing”)[15]。 鉴于此,本研究将调查高、中、低3 组不同二语水平的被试描述典型运动事件的方式,从中既观察他们能否习得汉语的词化模式,也考察他们能否习得如何在句子及语篇中组织运动事件的多种语义信息。

(三) 空间运动事件表达中的汉语复合动词

英语在表达运动事件时,运动的方式(和起因)等语义要素与运动概念本身相结合,在动词中表达,而运动的路径在动词的支撑成分(主要是分词)中表达(例如:A boy jumped down the stairs)。 与此形成对比的是,汉语使用复合动词来编码运动事件。多种语义成分,包括运动的方式、起因、路径和指示性方向(来、去)等可以同时在一个具有2~3 个组成成分的动词复合形式里得到表达(例如:爬-上,跑-过-来)。 动词的复合使用是汉语语法里非常普遍的现象。 Li 和Thompson 认为,动词的复合过程中最普遍的是结果型(Resultative Verb Compounding:RVC)[22]。 动词的第一个成分(Constituent 1: C1)表达特定的动作或过程(例如:运动的方式),第二个成分(Constituent 2: C2)表达动作的结果,例如运动本身导致的位移(即:运动路径)。 此类复合动词的二语习得涉及到成分的组合及使用、各成分的语义功能及排序、整个动词的词汇地位等几大方面。 首先,RVC 中的C2 成分可以作独立动词使用, 这跟英语中同样表达“路径”语义内容的分词有着根本区别(例如:男孩进了屋。请对比:*The boy into the room)。实际上,不仅是C2,RVC 中的各个成分均有着独立的句法功能(例如:小孩正在跑;那边来了个孩子),且成分之间可以灵活组合,根据要表达的语义焦点形成不同的形式,例如,C1+C2:小孩跑过操场(突出事件的方式和路径);C1+C3:小孩向我跑来(强调事件的方式和方向);C2+C3:小孩从那边过来了(聚焦事件的路径和方向)。

其次,RVC 内部的各成分之间有着确定的排序原则。 以运动事件表达为例,C2 属闭合类词汇,一般认为数目仅有7 个,可指示路径本身(上、下、进、出、过)、运动方向(回)和终点信息(到)。 C1 属开放类词汇,数量众多,多表示具体的运动方式(例如:走、跑、跳、推、拉、踢)或一般性的位移概念(例如:移、拿)。 有时复合动词还有第三个成分(Constituent 3: C3),用来指示方向,说明动作是朝向还是远离听话人(即:来、去)。 这些闭合性成分和大量开放性动词结合,形成了整个复合动词的高能产性。在使用上,表达运动方式的成分要排在运动路径和方向成分之前(例如:爬上,爬去,爬上去);而表达路径的成分要排在方向成分之前(例如:上去,过来)。 这种排序符合认知上的象似性原则(iconicity principle)[23],反映了运动事件(特别是自动性事件)中动作和结果的时间顺序:在时间轴上,运动的方式和路径重合(例如:在“爬”的时候“上去”了)或者紧密衔接(“爬”并且“上去”了)。

另外一个问题是复合动词的词汇地位,它究竟是词还是词组呢? Chao 认为它是将几个动词词根合并为一个动词词根的形态变化过程,同时也是一个音系学上的单一重音单位[24]。 Li 和 Thompson 也认为尽管汉语复合动词可以被分解为数个具有意义的语素,但它本质上是一个具有单一动词属性的多音节单位[22]。 这就意味着在使用上(主要是双成分RVC 的使用上), 如果要表示运动事件的完结,完成体标记“了”需要加在整个RVC 的后面,而不是 C1 的后面(例如:“爬上了”,而不是“爬了上”)。表示运动参照地点的名词词组使用情况相同 (例如:“跑过操场”,而不是“跑操场过”)。

综上,对英汉二语习得者来说,他们需要摆脱单极化动词的思维模式,理解复合动词在汉语运动事件词化模式中所起的重要作用; 习得在RVC 中各个组成成分之间形式上等同(没有限定和非限定性之分),并具有同等的功能和意义,即,每个成分表达运动语义的一个要素:或方式,或路径,或方向。 据此,本文从以下3 方面考查英汉二语学习者是否能够真正习得汉语的复合动词:第一,从形式上看,他们能否习得复合动词内部的成分组合及排序(即:C1-C2-C3));第二,从词化模式上看,他们能否习得各种运动语义成分和语法范畴之间的对应关系(即:C1—运动方式,C2—运动路径,C3—运动方向); 因本文是在交际性实验任务中考察复合动词的使用,因此还需调查语义信息在句子中的分布模式,看被试能否习得复合动词出现的典型句法结构(即:单句)。

三、实验方法

(一)被试

本研究的被试包括汉语母语组(CHNA)12 人和3 组不同汉语水平的,以英语为母语、汉语为二语的成人习得者(每组各12 人)。 汉语母语者从山东省烟台市的一所高校一年级学生中招募;英汉二语习得者从北京市一所高校的留学生中招募,分别来自美国、英国和澳大利亚3 个国家。 二语被试的汉语水平依照所在学校每学年初举行的汉语能力考试成绩确定。试卷满分为120 分,得分在90~120 之间的被试被划为高级组(ECAD: M=102 分),得分在45~89 之间的被试构成中级组 (ECME:M=69.5分), 得分在30~44 之间的被试属于低水平组(ECBE: M=38.25 分)。 在实验数据收集时,所有二语被试已在中国生活和学习了6 个月到3 年不等,并且在来华前已在所在国系统学习汉语超过半年时间。 4 个组别中男女各6 人,被试年龄基本相当(CHNA: M=18 岁,ECAD: M=23.7 岁,ECME: M=22岁, ECBE: M=25.4 岁)。

(二)实验材料

实验刺激物包括16 个短动画, 每个持续时间为5 秒整①。 这些动画均呈现了自动性运动事件,即:一个运动主体(例如:小男孩)沿特定路线、以某种特定方式产生位移,运动的方式和路径被呈现为同时发生且同等重要(例如:一个小男孩一瘸一拐地走进了房间)。 根据Slobin 的定义,“运动方式”(Manner of motion)主要指运动时的模态(例如:跑、跳等)、速率(例如:慢跑、跳跃等)、动力图式(例如:跋涉、大步走等)、与运动相关的态度(例如:闲逛、漫步等)以及借助工具的运动(例如:滑雪橇、划船等)[25]。 本研究的实验刺激物中所呈现的运动方式主要有3 类,即:一般性运动方式(例如:走、跑、跳),具象化运动方式(例如:跛行、慢跑、单脚跳)和借助工具的运动(例如:踩高跷走、坐雪橇滑、骑自行车)。 本研究中的“路径”(Path of motion)指运动产生的位移轨迹,共分为4 大类:(1)垂直方向(上、下);(2)跨越边界(进、出、过);(3)指示性方向(靠近、远离);(4)与地面(即:运动参照物)平行的轨迹(围着、顺着)。 这些动画被编为两种顺序,每组被试中的6 人按顺序A 描述,其余6 人按顺序B(即:顺序A 的倒序)描述。

(三)实验步骤

实验在被试所在学校的一个安静的教室里进行。 被试被邀请观看一组短动画,并向一位假想中的听众描述这些动画。 每个动画播放完毕后,实验人员向被试提问:“发生了什么? ”除非被试的回答中未涉及任何明确的的运动方式或运动路径(例如:我看到一个小孩子;这是冰,还有滑板),否则被试的叙述不会被打断。 实验开始前,实验人员向被试展示一个运动场景作为例子,以引导被试熟悉并习惯提供动画中呈现的各类运动信息(即:方式和路径)。

(四)数据的转录和编码

实验中收集的语音数据由实验人员(汉语母语者)进行文字转录,并同时以句子(utterance)为单位进行切分。 此处的“句子”包括单句、主从复合句和使用多个小句,且中间有连接词或语音停顿的并列或并置句。 所有组别的被试在绝大多数情况下针对一个动画都产出了一个句子。 根据本文关注的3 个主要方面(即:结构规则、词化模式、句法环境),我们具体研究以下问题。

1.复合动词的结构规则是否被习得

针对复合动词的结构规则是否被习得,我们调查了各组被试在描述运动事件时使用的动词,并区分出3 种主要形式:

(1) 典型的复合动词(C1+C2+[C3]),即:至少包括两个成分用以表达运动方式和运动路径: C1+C2,有时同时使用第3 个成分表达运动的指示性方向:C1+C2+C3(例如:小孩走下楼梯;小孩从楼梯上走下来)。

(2)独立动词 (Single Verb),即:使用一个动词表达运动方式或者运动路径(例如:他正在那儿跳[方式动词];小孩上[路径动词]楼梯)。

(3)其他动词形式(Others)。 主要包括非典型的复合动词结构,例如:C1+C3 (“跑来”:缺乏表达明确运动路径的成分),或者 C2+C3(“过来”:缺乏表达明确运动方式的成分)。

为便于量化分析, 我们在统计动词形式时,采用了“一个描述对应一种动词”的原则,即先确定每个动画描述的目标小句,再看它使用了什么形式的动词。 目标小句的确定主要依照两个原则: 第一,“语义密度优先”原则。如果被试针对一个动画产出了多个小句,那么包含更多语义信息的句子被确定为目标句(例如:小孩在那儿走[运动方式],他走下[运动方式+路径]了山[目标句])。 第二,“产出顺序优先”原则。 如果被试针对一个动画产出了多个小句,且各个小句包含的语义信息数量相同,那么最先自然产出的小句 (非在实验人员的提问下给出)被确定为目标句(例如:小男孩在楼梯上跳[目标句],他又下了楼梯)。

2.运动语义成分的词化模式是否被习得

针对运动语义成分的词化模式是否被习得,我们首先考察了被试叙述的话语密度,并将叙述分为同时包含运动方式和路径的句子(M+P;例如:男孩围着冰雕滑冰)、只包含运动方式的句子(M-only;例如:男孩正在那儿跳)和只包含运动路径的句子(Path-only;例如:男孩上小山坡)。 接着,我们分析了运动方式和路径这两种语义要素分别投射在何种语法成分里,并区分了3 种编码位置,即:复合动词的第一或第二个成分中(C1/C2 in RVC;例如:男孩走下山坡)、独立动词中(Single Verb;例如:男孩单脚跳着/男孩过了马路)和仅在其他语法成分中(Others;例如:他一瘸一拐地进去了[运动方式仅在状语从句中表达]/他沿着一排树慢跑 [运动路径仅在状语从句中表达])。

3.运动事件表达中复合动词出现的典型句法环境

针对在运动事件表达中复合动词出现的典型句法环境问题,我们将被试的叙述划分为3 种基本的句法结构:语义信息分布紧凑的单句(Single Clause;例如:小孩跑过马路)、语义信息分布相对松散的复句(Complex Clause;例如:小孩跑着过了马路)和语义信息分别表达的并列/并置句(Co-ordinated / juxtaposed Clauses;例如:小孩子正在跑,他过了马路)。

四、实验结果及讨论

我们采用量化和质化相结合的方法来分析实验数据。 量化分析旨在回答3 个问题:(1)各组别的被试在空间运动事件的描述中使用复合动词的比例是否以及如何变化? (2)运动方式和运动路径两个语义要素在句中特定位置的编码频率是否以及如何跟随组别的变化而变化? (3)各组别的被试使用不同句法结构描述运动事件的比例是否以及如何变化?质化分析则主要用于剖析不同组别的被试在进行空间运动事件表达时的具体方式及特征。

对于小句使用的动词类型和运动事件表达中的句法结构问题,我们在统计分析时采用了卡方检验,考察不同水平的英汉二语被试(不同组别)之间是否存在差异(即:是否独立)。 当独立性假设被拒绝时,采用二项分布(binomial)检验进行事后比较,并以Bonferroni 方法校正。 关于运动方式和路径在不同语法成分里(即:编码位置)表达的频度问题,我们首先以组别为自变量,以表达了“方式”或者“路径” 成分的句子数为因变量进行单因素方差分析,事后检验采用Bonferroni 方法进行校正。 其次,使用卡方检验考察各组被试使用不同编码位置的频度差异,并进行事后比较。 量化分析中各组别的样本量均为n=12。

(一)不同动词形式的使用比例

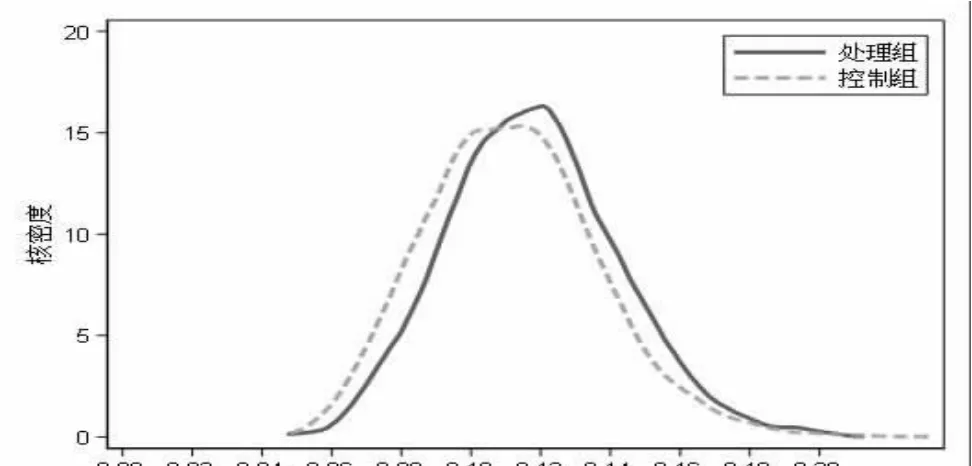

图1 展示了各组别使用不同形式动词的频数。为探究不同组别在使用不同类型的动词时是否独立,本研究以组别和动词类型作为两个分类变量,设定显著性水平α = 0.05 进行卡方分析。 卡方分析结果显示,χ2=117.45,df =6,p<.001。 故不同组别在动词类型的使用上是不独立的,即:不同汉语水平的二语被试在动词类型的使用上存在差异。简单效应分析结果显示,汉语母语组与英汉二语高级组在复合动词和独立动词的使用频率上均不存在显著差异 (RVC:CHNA:M=12.42,SD=2.54,ECAD:M=9.83,SD=2.72; Single Verb:CHNA:M=3.58,SD=2.54,ECAD:M=6.17,SD=2.72),且二组被试均未使用其他形式的动词。 然而,汉语母语组在复合动词的使用频率上显著高于英汉二语中级组和初级组(CHNA>ECME:M=7.33,SD=4.46,p<.001;ECBE:M=4.67,SD=3.06,p<.001)。

图1 各组别使用不同形式动词的频数

对数据的质化分析显示,汉语母语被试和英汉高级学习者在涉及垂直路径和边界跨越类路径时主要使用了复合动词(比例均大于98%;见例1a 和1b);在表达“来”、“去”方向及“围绕”、“顺着”等路径时,有时使用独立动词(见例1c~1f)。

例1:汉语母语被试和英汉高级学习者对不同形式动词的使用

a.小孩爬到了山洞的上面。 (CHNA01A)

b.他跑过网球场。 (ECAD01A)

c.邦尼从喷泉单腿向远处跳。 (CHNA10A)

d.邦尼向着房子走。 (ECAD06A)

e.小男孩围着花坛蹦。 (CHNA03B)

f.男孩顺着一排长椅走。 (ECAD02A)

与此形成对比的是,英汉中级及初级学习者即使在表达垂直和边界类路径时,也更频繁地使用了独立动词(见例2)。 这在没有其他语法手段(例如:介词词组、状语从句)辅助表达运动语义信息的情况下,导致了整个句子的语义密度偏低。

例2:英汉中级和初级学习者对动词的使用

a.他爬山洞。 (ECBE01A)[运动路径缺失]

b.小孩子从那个楼梯下楼。 (ECME01A)[运动方式缺失]

分析还显示,所有水平的二语习得者都基本习得了汉语复合动词的结构规则,即,一个复合动词由2 或3 个成分组成,表达方式或动作的动词成分排在前,其次是表示结果或路径的成分,最后才是可省略的指明运动方向的成分。 在学习者产出的262 个汉语复合动词里,我们只发现了2 例使用不当的情况,均是学习者犯了“过度概括化”的错误(over-generalization;*跳围花坛、*跳绕花坛)。 在汉语复合动词更像是一个“词”而不是“词组”这个问题上,我们未发现体标记“了”接续错误的问题,但是观察到有个别学习者(比例<3%)将表达运动参照地点的名词词组错误地接续到了复合动词的第一个成分之后,而不是整个复合动词的后面(例如:*爬山洞上去)。

(二)运动语义要素“方式”和“路径”在句中的编码位置

首先,我们将考察话语的整体语义密度(M+P,M-only, P-only)。我们以组别和语义密度为两个分类变量进行了卡方独立性检验, 结果显示,χ2=42.59,df =6,p<.001,故各组别产出不同语义密度句子的数目存在显著差异。 简单效应分析显示,所有组别产出高语义密度句子(M+P)的数量均显著多于只包含运动方式或者只包含运动路径的句子数(CHNA:M+P:M=15.92,SD=0.29>P-only:M=0.08,SD=0.29;ECAD:M+P:M=15.42,SD=0.79>P-only:M=0.58,SD=0.79;ECME:M+P:M=13.92,SD=1.56>M-only:M =0.50,SD =0.90,P -only:M =1.58,SD =1.16;ECBE:M+P:M=13.92,SD=1.31>M-only:M=1.00,SD=1.04,P-only:M=1.08,SD=0.90)。

关于运动方式在哪个语法成分里表达的问题(即:“方式”这一语义成分的编码位置问题),我们首先采用了单因素方差分析来考察不同组别在包含了运动方式的句子数量上是否存在差异 (注意M+P 和 M-only 两种不同语义密度的句子均包含“运动方式”成分)。 我们采用表达了运动方式的句子数作为指标。方差分析显示,组别的主效应显著,F(3,44)=9.08,p <.001。 事后检验结果表明,汉语母语组(M=15.92,SD=0.29)表达了“方式”的句子数目显著多于英汉中级(M=14.25,SD =1.29,p<.001)和初级学习者的(M=14.58,SD=0.90, p<.001)。 同时,英汉高级二语习得者产出的表达了运动方式的句子数量(M=15.50,SD=0.80)显著多于英汉中级二语习得者的(p<.001)。

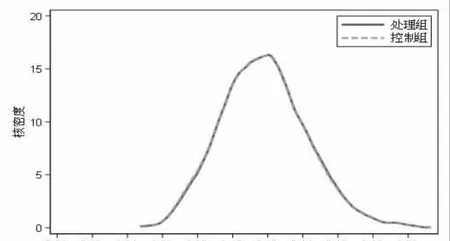

其次,为探究不同组别在运动方式的编码位置上是否存在差异,我们采用了卡方独立性检验。 结果显示,χ2=107.36,df =6,p<.001,表明不同组别与“方式” 的编码位置频数不独立。 简单效应分析显示,汉语母语组和英汉高级二语习得者更倾向于在复合动词的第一个成分里表达运动方式,“方式”在此编码位置上出现的频率显著高于其他编码位置(CHNA:C1 in RVC:M=12.92,SD=2.39>Single Verb:M =1.00,SD =1.60,Others:M =2.00,SD =1.41;ECAD:C1 in RVC:M=10.33,SD=2.74>Single Verb:M=2.75,SD=1.66,Others:M=2.42,SD=2.23, p 值均<.001)。 然而,对英汉中级和初级二语习得者来说,运动方式出现在复合动词第一个成分里的频数和出现在单个动词里的频数没有显著差异(ECME: C1 in RVC:M =7.00,SD =4.86,Single Verb:M =4.92,SD =2.84;ECBE:C1 in RVC:M=4.92,SD=43.63,Single Verb:M=6.42,SD=2.97)。 各组别在不同位置编码运动方式的具体频数分布见图2。

图2 各组别在不同位置编码运动方式的频数

类似地,在“路径”这一语义成分的编码问题上,我们也采用了单因素方差分析来考察不同组别在表达了运动路径的句子数量上是否存在差异(注意M+P 和 P-only 两种不同语义密度的句子都包含“运动路径”成分)。 结果显示,组别的主效应显著,F(3,44)=15.81,p<.001。 事后检验表明,汉语母语组(M=15.92,SD=0.29)产出的表达了路径的句子数目显著多于英汉中级(M=13.25,SD=2.22,p<.001)和初级(M=11.42,SD=2.15,p<.001)二语习得者的。同时,英汉高级二语习得者使用的表达了路径的句子数量(M=14.25,SD=1.06)显著多于初级二语习得者的(p<.001)。 其次,卡方独立性检验结果显示,χ2=99.41,df=6,p<.001,表明不同组别与“路径”这一语义成分的编码位置类型不独立。 简单效应分析显示,汉语母语组和英汉高级二语习得者将路径编码在复合动词第二个成分里的频数显著高于编码在独立动词及其他语法成分中(CHNA:C2 in RVC:M=12.83,SD=2.17>Single Verb:M=1.58,SD=1.24,Others:M=1.50,SD=1.45; ECAD:C2 in RVC:M=9.92,SD=2.64>Single Verb:M=3.00,SD=2.56,Others:M=1.33,SD=1.56,p 值均<.001)。 同时,英汉中级二语习得者把“路径”编码在复合动词的第二个成分里的频数也最高(ECME:C2 in RVC:M=7.92,SD=4.80>Single Verb:M=4.33,SD=2.99>Others:M=1.00,SD=1.81,p 值均<.001)。 英汉初级二语习得者的编码习惯则不同,他们把“路径”编码在复合动词的第二个成分里的频率和表达在独立动词中的频率并没有显著差异(ECBE:C2 in RVC:M=5.17,SD=3.10;Single Verb:M=5.83,SD=2.48)。 各组别在不同位置编码运动路径的具体频数分布见图3。

图3 各组别在不同位置编码运动路径的频数

上述结果表明,在编码运动事件的关键语义要素时,英汉高水平习得者已经基本掌握了目标语的典型表达方式,将“运动方式”编码在复合动词的第一个成分中,将“运动路径”编码在第二个成分里,从而产出了大量语义密度丰富的句子。 相比之下,中低水平的学习者在复合动词的特定成分里表达运动语义要素的频率显著偏低,他们更多地采用了独立动词来描述运动方式或者路径,这就造成了单个小句的语义密度低、整体产出的句法结构松散等问题(见例3 中不同组别的被试对同一场景的描述分析)。

例3:不同水平二语习得者对同一个场景的描述

a.邦尼走下楼梯。 (CHNA04B)

b.邦尼走下楼。 (ECAD02A)

c.小孩子从那个楼梯上走,又下楼。 (ECME0 1A)

d.他下去这些楼梯, 走路,很慢。 (ECBE02A)

更进一步的分析发现,汉语母语人群展现出明显的对特定语义信息进行“多重编码”的倾向,即,将一个运动语义成分在小句的多个位置、使用多种语法手段进行强化表达。汉语母语人群通常将运动方式本身或是路径本身在复合动词的相应成分里表达,将与方式相关的辅助性语义信息(例如:“走”的速度、步态等)在状语从句中或者副词词组中说明;将与路径相关的细节成分(例如:起始点、落着点等)在介词词组中给出。 这就使得母语人群产出的句子语义密度特别丰富,描述更加具体形象(见例4 和例5)。 这种语义信息“多重编码”的特点未在任何水平的二语学习者中发现。

例4:汉语母语组被试对“运动方式”的多重表达

a.邦尼一步一步地走下了楼梯。 (CHNA01A)

b.邦尼从谷仓的顶部弓着腰、像做贼似地走了下来。 (CHNA02A)

c.邦尼一瘸一拐地走到了床边。 (CHNA03B)

例5:汉语母语组被试对“运动路径”的多重表达

a. 邦尼从网球场的右边跑到网球场的左边。(CHNA02A)

b.小男孩从喷泉旁跳向远方。 (CHNA05B)

c.邦尼从山脚下骑着马到了山顶上。 (CHNA0 7B)

(三)运动事件表达中的句法结构

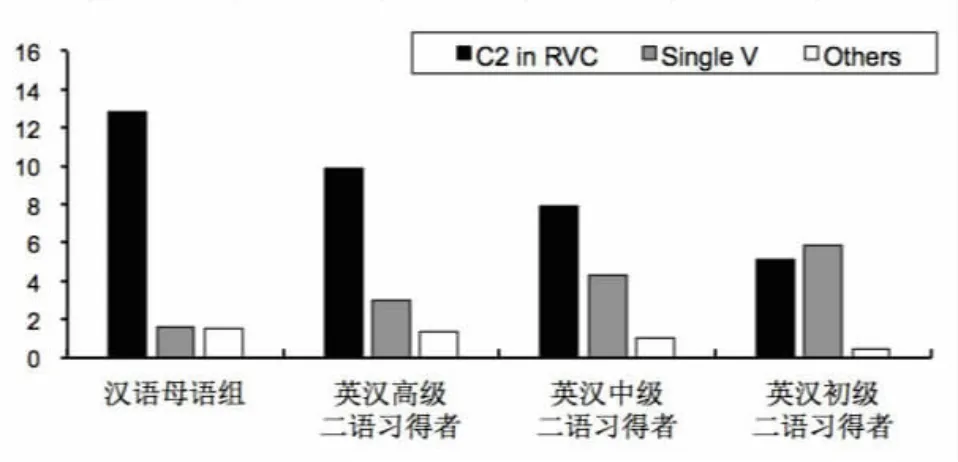

在不同句法结构的使用频度问题上,我们以组别和句法结构为两个分类变量进行了卡方独立性检验。 结果显示,χ2=79.76,df =6,p<.001,因此,不同组别在表达运动事件时使用各类句法结构的频度不同。 简单效应分析结果显示,使用单句表达运动事件的频率在4 组被试之间虽未出现显著差异(CHNA:M=12.00,SD =1.35;ECAD:M =13.33,SD =1.67;ECME:M=10.92,SD=2.35;ECBE:M=9.25,SD=2.30),但在并列句或并置句的使用频率上,英汉中级组和初级组的二语习得者显著高于汉语母语组人群和英汉高级二语习得者 (ECME:M=2.92,SD=1.62>CHNA:M=0.00,SD=0.00,ECAD:M=1.00,SD=1.28;ECBE:M=4.92,SD=2.87>CHNA,ECAD;p 值均<.001)。 各组别使用不同句法结构的频数分布见图4。

图4 各组别使用不同句法结构的频数

质化分析显示,中低水平的二语习得者使用汉语复合动词描述运动事件的比例偏低,他们更倾向于使用独立动词在两个小句中分别描写运动的方式和路径,从而造成产出的句法结构松散,与母语人群和高水平学习者相比,并列或并置句的比例显著上升(见例 6)。

例6:中低水平二语习得者对运动方式和路径的表达

a.小孩子在那个雪坡跳一跳,走了。 (ECME0 1A)

b.他用一[只]脚跳,从喷泉出去。 (ECME02A)

c.他骑马,上去了。 (ECME03B)

d.他很慢[地]走路。他从房子上到地上。(ECME04B)

需要指出的是,并列或并置句的使用是违背认知上的象似性原则(iconicity principle)的,在短动画里被呈现为同时发生的运动方式和运动路径理应在一个小句的范围内得到同时表达。虽然本实验里的成人习得者完全认知此项要求,但他们受自身习得水平的限制,难以使用目标语里的典型句法结构来表达事件中的“同时性”(simultaneity),而是选择了牺牲句法简洁度来满足产出任务中的交际性要求(即: 向一个假想中的听话人尽可能详细地描述所看到的运动事件)。

五、结 语

本文通过运动事件表达这一视角考察了以英语为母语、以汉语为外语的不同习得水平的被试对汉语复合动词的掌握情况。 本研究中的源语言作为印欧语系语种,具有动词单极化的特点,即一个小句中只有一个动词。 但作为目标语的汉语是使用动词的复合形式(即:动词多极化)来表达所涉事件的,即,一个动词由多个成分构成,每个成分表达一种特定的事件语义要素。 从二语习得涉及的概念转换角度来讲[26],本研究中的英汉学习者面临着转换原有概念系统,并用新的语法概念来进行替代的任务。 这与源语言和目标语之间至少存在部分相似、对所涉及的概念系统仅需进行部分整合的情况相比,是一个较为艰巨的习得任务。

我们的调查聚焦于运动事件表达中复合动词习得的3 个主要方面:(1)是否习得了复合动词的内部结构(即:成分组成及排序,词汇地位);(2)是否习得了复合动词中语义要素和语法范畴的对应关系(即:词化模式);(3)是否习得了复合动词出现的典型句法环境。 在描述性产出任务中,汉语母语人群使用复合动词的频度高,使用的句法结构紧凑而简练,整句的语义密度丰富,倾向于对多个语义要素通过多种句法手段进行多重表达。实验结果表明,只有高水平英汉二语学习者的表现与汉语母语组大致相似,他们已基本习得了复合动词这一特殊形式。 中低水平习得者使用复合动词的频率低,句法结构相对松散,对词化模式掌握不充分,不常在典型语法成分里表达特定语义要素,整体句子的语义密度偏低。 这显示中低水平的学习者尚未完成相关概念系统的转换和重置,并未完全习得汉语复合动词形式。 需要指出的是,“习得”在某种意义上是一个程度问题。 高级阶段的学习者虽然已经较为全面地掌握了复合动词,但他们的表达中完全缺乏母语人群易对语义成分进行“多重编码”的特点;中低水平的学习者虽未能完全掌握动词多极化的特征,但在真正产出了复合动词的时候,对这一形式的内部结构规则和整体的词汇地位都有较为准确的把握。

本文的研究结果提示,对二语习得现象的研究不应仅局限于语法知识的习得,还应考察与习得密切相关的概念系统的转换过程,同时注重源语言与目标语的类型学距离、语法知识的复杂程度,以及语言特异性因素(language-specific factors)对习得速度和进程可能产生的重要影响。

注:

①对实验中使用的16 个动画描述如下:a. 小男孩骑马上山。 b.小男孩踩着高跷穿过网球场。 c.小男孩把车开向小山。 d.小男孩围着冰雕滑冰。 e.小男孩蹑手蹑脚地走下谷仓屋顶。f.小男孩一瘸一拐地走进卧室。g.小男孩沿着一排长椅跛行。 h.小男孩单脚跳着离开喷泉。 i.小男孩沿着一排松树慢跑。 j.小男孩双脚跳着离开雪坡。 k.小男孩爬进山洞。 l.小男孩走下楼梯。 m.小男孩围着花坛跳。n.小男孩走向一所房子。o.小男孩跑过网球场。p.小男孩爬上山洞顶部。