1949年以来我国中小学理科课程 德育目标的变迁研究

严虹 徐彬

摘 要 理科课程是德育内容的重要载体之一,而课程目标又是课程设置的灵魂,可以通过中小学理科课程目标窥见我国中小学理科课程德育要求的变迁历程。1949年以来中小学理科课程德育目标发展可以分为起步阶段、初步发展阶段、发展阶段、深化阶段以及全面深化阶段五个时期。德育目标隐性指标相对频数均值在各个阶段均高于显性指标均值。显性指标中,“辩证唯物主义世界观教育”当前开始以学科核心素养为载体进行渗透;“爱国主义教育”内涵逐步丰富,当前分散到社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育中;培养学生“爱科学”的情感要求当前趋于稳定;“生态文明教育”“心理健康教育”的逐步增长态势体现出学科的时代要求;而“劳动教育”要求则自发展阶段以来开始转向与其更为契合的学科当中。隐性指标中,“科学世界观”“科学思维能力”“科学探究能力”自初步发展阶段开始,均呈现持续增长趋势。

关键词 中小学;理科课程;德育目标

作者简介 严虹,贵州师范大学数学科学学院,教授;徐彬,武昌首义学院基础科学部,讲师

立德树人,德育为先。课程是实现国家教育目标的基本保证,必然也是德育内容的重要载体。然而,中小学理科课程由于其自然科学属性,其落实德育的形式必然与人文类课程、艺体类课程存在差异。本研究试图在1949年以来德育内容视域下,以中小学理科课程(数学、物理、化学、生物、科学、自然等)教学大纲(或课程标准)文本为研究对象,分析理科课程目标中德育目标的变迁及其特点,以便结合时代特征更好地发挥课程育人作用。

本研究将中小学理科课程德育目标分为显性呈现和隐性渗透两个方面,结合1949年以来中小学理科课程目标的具体内容,将显性呈现方面细分为爱国主义教育、爱科学教育、辩证唯物主義思想教育、爱劳动教育、生态文明教育、心理健康教育等指标;将隐性渗透方面细分为科学世界观(科学精神、科学态度、科学方法)、科学思维能力、科学探究能力等指标,分阶段进行深入研究。

一、1949年以来理科课程德育目标的

分阶段分析

(一)起步阶段(1949年—1955年)

在中华人民共和国成立后,根据《中国人民政治协商会议共同纲领》和第一次全国教育工作会议的精神,确立了新民主主义的教育方针和政策,至1955年底胜利完成了改造旧教育、初步创建新教育的历史任务。当时,“提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物(简称‘五爱’)为中华人民共和国全体国民的公德”。

1952年颁布的《小学暂行规程(草案)》《中学暂行规程(草案)》中明确提出了中小学课程德育方面的主要目标,包含“五爱”国民公德以及“诚实、勇敢、团结、互助、遵守纪律”等方面的要求。

本阶段先后颁布了理科教学大纲文本19项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段中小学理科教学大纲文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,比较重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.58)①的树立。这一德育目标体现出了浓厚的自然科学特征。这一阶段提及的辩证唯物主义观点均与学科内容结合起来。比如,数学学科,“教学须相机指示因某数量(或形式)之变化所引起之量变质变”,“以启发学生之辩证思想”(1951年《中学数学科课程标准草案》)[1];化学学科,要求“学生对物质变化的现象能敏锐观察,细密思考,由实际追求理论,再由理论结合实际,养成辩证唯物主义观点,以了解客观存在的自然规律”(1951年《普通中学化学科课程标准草案》)[2];等等。

第二,比较重视中小学生的“爱国主义教育”(0.53)。这一阶段爱国主义教育的内涵主要包括培养儿童爱国主义思想、民族自尊心和自豪感等内容,并且多与具体学科背景、发展历史、当时成就等内容结合起来。比如,物理学科,“培养学生的爱国主义和国际主义思想,除了使学生知道我国历史上物理研究和应用的成就外,还应特别注意在我国伟大的建设中物理研究和应用的飞跃发展”(1952年《中学物理教学大纲(草案)》)[3];生物学科,“以爱国主义精神和民族自豪感来教育学生,使学生了解祖国的农业和卫生事业的成就和发展,并学习苏联科学家改造自然的理论和成果,以阐明社会主义国家和人民民主国家科学的优越性”(1952年《中学生物教学大纲(草案)》)[4];等等。

第三,关注中小学生“热爱科学”(0.37)这一内容。爱科学作为这一阶段全体国民公德之一,在数学学科中体现为在教学目标中直接呈现,而在物理、化学、生物学科中则主要体现为在教学过程中培养学生对于该学科的学习兴趣。比如,化学学科,要求“认识化学对于人类生活、生产建设及国防建设的重要”,“启发学生的研究兴趣”(1952年《中学化学科课程标准草案》)[5]; 生物学科,需“引起学生研究自然的兴趣,培养观察、采集、实验、实习、栽培、饲养的能力,以养成爱好自然、爱好劳动、爱好科学的习惯”(1951年《中学生物科课程标准草案(植物学、动物学、生理卫生学、达尔文主义基础)》)[6];等等。

除此之外,这一阶段德育目标还零星地提及一些要求,比如:热爱劳动,生态文明教育,心理健康教育,热爱人民,爱护公共财物,遵守纪律等。

2.德育目标隐性渗透情况

《中学暂行规程(草案)》中指出:“使学生能养成科学的世界观。”本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,比较重视中小学生“科学世界观”(0.53)的树立。这一阶段科学世界观的内涵主要包括科学方法、科学习惯、科学态度等。数学学科侧重培养学生观察、分析、归纳、判断、推理等科学习惯,以及探讨的精神;物理学科强调培养学生观察和研究问题的正确的、科学的态度和方法;化学学科则要求否定一切迷信,建立科学观点。

第二,比较重视中小学生“科学思维能力”(0.47)的培养。数学学科历来被视作“思维的体操”,这一阶段提出培养和发展儿童的逻辑思维;其他学科则在实验的基础上,强调“观察”这一思维能力的培养。

第三,关注中小学生“科学探究能力”(0.21)的培养。中小学理科课程内含非常丰富的现实生活背景以及完整的科学探究过程。这一阶段科学探究能力的内涵主要指利用各自学科知识解决实际问题的能力。

(二)初步发展阶段(1956年—1965年)

1956年开始,全国全党的工作重心转向社会主义建设,从“借助苏联前进经验”转向“独立探索社会主义教育发展道路”。1963年,我国颁布了《全日制小学暂行工作条例(草案)》《全日制中学暂行工作条例(草案)》,明确地提出了中小学德育内容:“使学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物等品德,拥护社会主义,拥护共产党。”[7]

本阶段先后颁布了理科教学大纲15项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.60)的树立。《全日制中学暂行工作条例(草案)》培养目标当中提出:“逐步培养学生的辩证唯物主义观点。”与上一阶段相似,这一阶段主要通过具体内容的讲授,来培养学生的辩证唯物主义观点。比如,化学学科强调要通过具体教学内容的讲授来培养学生的辩证唯物主义观点,而不是脱离教学内容搬用哲学名词。

第二,关注中小学生的“爱国主义教育”(0.33)。本阶段爱国主义教育的内涵和呈现要求与上一阶段基本相同,但是关注程度较之上一阶段有所下降。同时,课程目标中反复提及“要以社会主义思想教育学生”,使之“准备献身于祖国的社会主义建设”。

第三,关注中小学生“热爱劳动”(0.27)品德的培养。德育目标当中强调从多个角度培养中小学生“热爱劳动”的品德。比如,学生对科学发展和生产建设中的先进事例的学习应该有助于发展他们对劳动和劳动者尊敬和热爱的感情,养成劳动品质(坚强、勇于克服困难和合理地组织工作),培养劳动观点和劳动习惯等。

除此之外,这一阶段德育目标还零星地提及一些基本要求,比如:热爱科学,心理健康教育,热爱集体,遵守纪律等。

2.德育目标隐性渗透情况

本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,比较重视中小学生“科学思维能力”(0.40)的培养。本阶段重视程度与上一阶段基本相当。本阶段科学思维能力培养主要是逻辑思维能力和观察能力的培养。

第二,关注中小学生“科学探究能力”(0.20)的培养。本阶段关注程度与上一阶段基本相当。本阶段科学探究能力主要指利用各自学科知识解决实际问题的能力。

第三,提及中小学生“科学世界观”(0.07)的树立。本阶段关注程度较之上一阶段出现大幅下降,仅在自然学科课程目标当中提及科学方法的培养。

值得一提的是,从本阶段开始,由于数学学科课程目标明确提出“三大能力”(运算能力、空间想象能力、逻辑思维能力)的要求,使得运算能力和空间想象能力的指标变化很大,相对频数分别为0.13和0.33。

(三)发展阶段(1976年—1987年)

1966—1976年的“文革”,破坏了中小学正常教学秩序,学校教育陷入“全面停滞阶段”。

“文革”结束后,1978年,教育部发布了《全日制小学暂行工作条例(试行草案)》《全日制中学暂行工作条例(试行草案)》,其中明确了中小学教育目标中的德育要求:“使学生的身心得到正常的发展,具有健康的体质,培养良好的生活习惯和劳动习惯”[8],“逐步培养学生的工人阶级的阶级观点、勞动观点、群众观点、辩证唯物主义观点”,“逐步具有自学能力和分析问题、解决问题的能力”[9],等等。

伴随着《中共中央关于教育体制改革的决定》《中华人民共和国义务教育法》等系列文件的颁布,我国中小学理科课程目标建设进入“发展阶段”。这一阶段先后颁布了课程标准(或教学大纲)21项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段中小学理科课程德育内涵由“起步阶段”“初步发展阶段”较为单一的政治教育,到具有过渡性质的思想教育,再到集思想品德与政治教育为一体的思想政治教育。本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,非常重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.86)的树立。本阶段重视程度较之上一阶段有大幅提升。这与《全日制小学暂行工作条例(试行草案)》《全日制中学暂行工作条例(试行草案)》中提及的“逐步培养学生的辩证唯物主义观点”精神相一致。本阶段非常注重与学科知识结合进行辩证唯物主义教育。拿数学学科来说,在教学中,要用辩证唯物主义观点阐述教学内容。对于正和负、常量和变量、微分和积分、直线和曲线、偶然和必然等内容,要用对立统一的观点,阐明其内在规律。

第二,比较重视中小学生的“爱国主义教育”(0.48)。本阶段重视程度较之上一阶段有大幅提升。通过介绍我国古代对科学技术的卓越贡献,介绍我国社会主义建设成就和发展远景,介绍我国的新的科学技术成就,增强学生的民族自豪感和自信心。选取这方面的教学内容,有利于培养学生的爱国主义思想。

第三,关注中小学生“爱科学”(0.38)品德的培养。本阶段重视程度较之上一阶段有大幅提升。爱科学主要体现在对自然科学的热爱,比如,在数学教学中,“要结合教学内容向学生进行思想教育,激励学生为实现社会主义现代化学好数学的热情”[10];在物理教学中,“要注意培养学生学习物理的兴趣” [11]。

另外,本阶段“心理健康教育”(0.24)内容频数创下新高,主要包括培养中小学生“学会学习”等方面的内容,以及心理健康发展的要求。比如,“指导儿童初步认识自然界,初步了解人类对自然界的探索、利用、改造和保护,从而使他们获得基本的自然科学常识,促进他们的身心健康发展”[12]等。

“生态文明教育”(0.10)内容在本阶段再次被提及,主要反映在生物学科当中:“生态学知识可以使学生初步认识生物与其环境之间的相互关系,保持生态平衡,防止环境污染和保护动植物资源的重要意义,并且受到爱国主义思想教育。” [13]

2.德育目标隐性渗透情况

本阶段德育目标隐性渗透要求得以进一步丰富。1986年《全日制中学数学教学大纲》课程目标中可以看出除了辩证唯物主义世界观、爱国主义教育等显性呈现要求外,还有科学观(科学精神和科学态度)等隐性渗透方面的要求。

本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,重视中小学生“科学探究能力”(0.67)的培养。本阶段对于科学探究能力的重视程度较之前两个阶段有了很大提升。本阶段除了重视中小学生“解决问题的能力”的培养,还首次在理科课程标准目标当中明确提出“分析问题的能力”的培养。本阶段除自然学科外,各科课程标准中均明确提及“分析和解决问题的能力”,不少文本中还强调问题的实际背景。比如,化学学科,要“使学生牢固地、系统地掌握化学基础知识和基本技能,初步了解它们在工农业生产中的应用;培养分析和解决一些简单的化学实际问题的能力”[14](1978年《全日制十年制学校中学化学教学大纲(试行草案)》)。

第二,比较重视中小学生“科学思维能力”(0.48)的培养。科学思维能力的培养与前两个阶段要求基本相当。数学学科仍然关注逻辑思维能力这一科学思维能力的培养,其他学科则较为具体地提及观察、分析等思维能力的培养。

第三,关注中小学生“科学世界观”(0.33)的树立。本阶段对科学世界观的关注较上一阶段有较大幅提升。科学世界观主要包括科学精神、科学方法、科学态度等,科学世界观的树立涉及培养独立思考、克服困难、勇于创造等科学精神,培养学生的严谨作风、实事求是的科学态度等。

值得一提的是,继续受数学学科“三大基本能力”目标的影响,本阶段“计算能力”和“空间想象能力”指标的相对频数分别为0.19和0.29。

(四)深化阶段(1988年—2000年)

1988年,国家教委颁布了《义务教育全日制小学、初级中学教学计划(试行草案)》,代表着我国开始全面进入九年制义务教育时期。

同年,《中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知》中明确指出德育内涵和价值,同时指出德育具体内容。1998年,教育部发布了《中小学德育工作规程》,德育内涵得以进一步扩展,“德育即对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育,是中小学素质教育的重要组成部分”。2000年,《中共中央辦公厅 国务院办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》进一步将德育内容具体化。

中小学理科课程目标伴随着九年制义务教育的系列改革,开始全面进入“深化阶段”。这一阶段先后颁布了教学大纲30项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段德育要求显性指标相对频数显著高于前三个阶段。本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,非常重视中小学生的“爱国主义教育”(0.97)。本阶段爱国主义教育的要求显著高于之前,包括爱家乡、爱祖国、爱社会主义、民族自尊心和自豪感、社会责任感等方面的要求,主要还是通过介绍我国科学史、科学家热爱祖国的事迹、我国现代化的科学技术成就等内容对中小学生来落实。

第二,非常重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.93)的树立。本阶段辩证唯物主义世界观的要求也高于之前。树立辩证唯物主义世界观同样要求结合学科教学内容进行。比如,化学学科可以结合物质的结构、分类、性质、化学反应的条件及其变化规律等内容进行讲授,对学生进行辩证唯物主义教育。

第三,重视中小学生“爱科学”(0.67)品德的培养。本阶段对于爱科学品德培养的要求显著高于之前。与之前要求为了祖国、为了人民学好科学的要求相比,本阶段体现出浓厚的人本主义观点。比如,通过培养中小学生“学习数学的兴趣、信心和毅力”“学习物理的兴趣”“学习化学的兴趣”,来培养“热爱科学”的情感倾向。

另外,本阶段“心理健康教育”和“生态文明教育”要求在前四个阶段当中要求最高,相对频数分别为0.40和0.37。自《中小学德育工作规程》公布之后,理科课程开始关注培养学生良好的个性品质,培养学生的社会责任感以及勤奋、坚毅、合作等优良品德,培养学生坚忍不拔的意志品质和互助合作的集体主义精神,要使学生养成良好的生理卫生习惯,提高学生身体心理素质。由于理科课程具体内容的不同,生态文明教育主要出现在生物、自然、科学学科教学目标当中。比如,生物学科要求,“选取生态学的知识。生态学知识可以使学生初步认识生物与其环境之间的相互关系,保持生态平衡,防止环境污染和保护动植物资源的重要意义”[15]。

2.德育目标隐性渗透情况

本阶段德育要求隐性呈现主要指标相对频数显著高于之前。本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,非常重视中小学生“科学世界观”(0.97)的树立。本阶段关于科学世界观的要求显著高于之前。科学世界观的内涵在本阶段得以极大丰富,包括:培养学生认真、严格、刻苦钻研的学习态度,独立思考、克服困难的精神,计算仔细、书写整洁、自觉检验的学习习惯;尊重事实、严肃认真、按科学规律办事的态度;独立思考、勇于创新的精神;使学生受到科学方法的训练;谦虚谨慎、严谨求实的科学作风;等等。

第二,非常重视中小学生“科学探究能力”(0.93)的培养。本阶段关于科学探究能力培养的要求亦显著高于之前。在上一阶段聚焦“分析和解决问题的能力”的基础之上,本阶段还增加了观察、实验能力,分析、概括能力,动手能力等方面的要求。

第三,重视中小学生“科学思维能力”(0.77)的培养。本阶段关于科学思维能力培养的要求亦显著高于之前。本阶段培养中小学生科学思维能力在各个学科均有所提及。值得一提的是,本阶段数学学科对于科学思维能力的表述开始由传统的“逻辑思维能力”转向“思维能力”,开始重视其他思维能力培养。物理、化学、生物学科在课程目标当中主要以“思维能力”进行表述。

本阶段继续受到数学学科“三大基本能力”目标的影响, “计算能力”和“空间想象能力”指标的相对频数均为0.30。

(五)全面深化阶段(2001年至今)

2001年,教育部颁布了《基础教育课程改革纲要》,以此为标志,我国基础教育新一轮课程改革试点正式启动。之后,中小学理科课程进入“全面深化阶段”。2017年,教育部发布《中小学德育工作指南》,明确指出:“德育内容包括理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明以及心理健康教育”,“数学、科学、物理、化学、生物等课要加强对学生科学精神、科学方法、科学态度、科学探究能力和逻辑思维能力的培养。”

本阶段先后颁布了课程标准18项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段 “大德育”格局非常明显。本阶段中小学理科课程标准文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,非常重视中小学生的“心理健康教育”(0.94)。本阶段对于中小学生心理健康教育的要求显著高于前四个阶段,相对频数达到历史最高。本阶段理科课程目标主要涉及学会学习、人际交往、情绪调试、适应社会生活等心理健康教育内容。比如,数学学科,要“学会与人合作,并能与他人交流思维的过程和结果”[16]; 化学学科,要“逐步形成良好的学习习惯和学习方法”[17]。

第二,重视中小学生的“生态文明教育”(0.78)。本阶段对于中小学生生态文明教育的要求亦显著高于前四个阶段,相对频数达到历史最高。生态文明教育外延得以丰富,包括引导学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念,养成勤俭节约、低碳环保、自觉劳动的生活习惯,形成健康文明的生活方式。比如,要“热爱大祖国,珍爱生命,理解人与自然和谐发展的意义,提高环境保护意识”[18]。

第三,重视中小学生的“中华优秀传统文化教育”(0.78)以及“社会主义核心价值观教育”(0.72)。爱国主义教育在本阶段得以极大丰富,渗透到中华优秀传统文化教育以及社会主义核心价值观教育当中。本阶段理科课程德育目标注重中华优秀传统文化教育以及社会主义核心价值观教育内容,包括了爱国主义教育、民族团结教育、诚信教育,增强文化自觉和文化自信等方面也有涉及。比如,生物學科,要“了解我国的生物资料状况和生物科学技术发展状况,培养爱祖国、爱家乡的情感,增强振兴祖国和改变祖国面貌的使命感与责任感” [19]; 科学学科,要使学生“形成用科学提高生活质量的意识,愿意参与和科学有关的社会问题的讨论与活动”[20]。

本阶段对于培养中小学生“爱科学”品德的要求与上一阶段持平(0.67),也比较重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.44)的树立。

2.德育目标隐性渗透情况

本阶段德育要求隐性呈现主要指标相对频数达到历史峰值。本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,非常重视中小学生“科学世界观”(1.00)的树立。本阶段对于树立科学世界观的要求与上一阶段基本持平。树立科学世界观这一目标在本阶段各门课程、各个课程标准文本目标当中均有所提及,具体要求与上一阶段基本相同,包括:形成坚持真理、修正错误、严谨求实的科学态度,树立善于合作、敢于质疑、善于思考、严谨求实的科学精神等。

第二,非常重视中小学生“科学探究能力”(1.00)的培养。本阶段对于中小学生科学探究能力培养的要求与上一阶段基本持平。本阶段强调学生“问题意识”的培养,同时对于科学探究的意义、基本过程以及科学探究活动中涉及的主要方法和能力,均有较为详细的要求。这些要求主要分布在物理、化学学科“过程与方法”维度目标,生物学学科“能力”维度目标,科学学科“科学探究”分目标当中。

第三,非常重视中小学生“科学思维能力”(0.89)的培养。本阶段对于中小学生科学思维能力培养的要求高于上一阶段,达到历史峰值。科学思维能力既包括分析、推理、观察、比较、分类、归纳、概括等具体要求,又含有数学、物理思维习惯等宏观要求。

二、1949年以来理科课程德育目标的

变迁分析

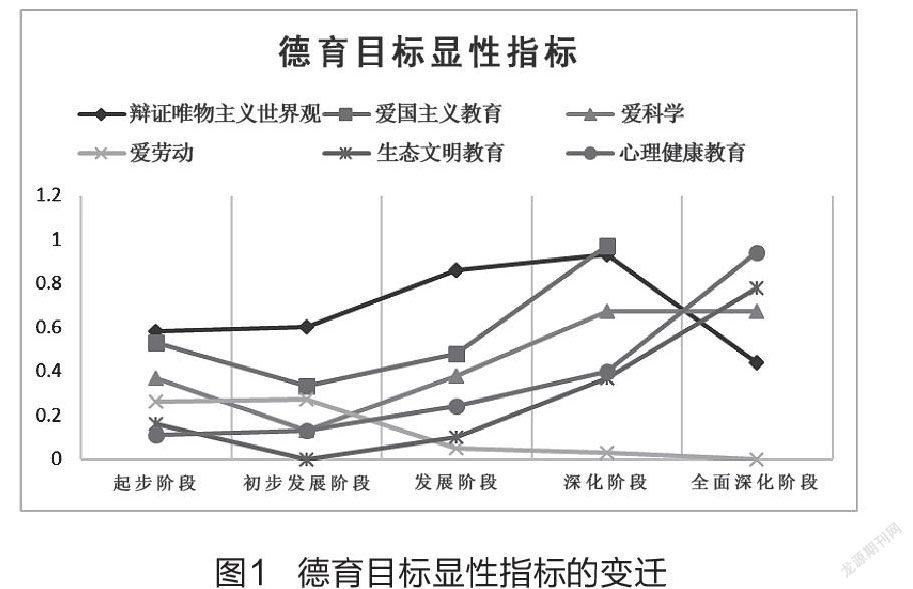

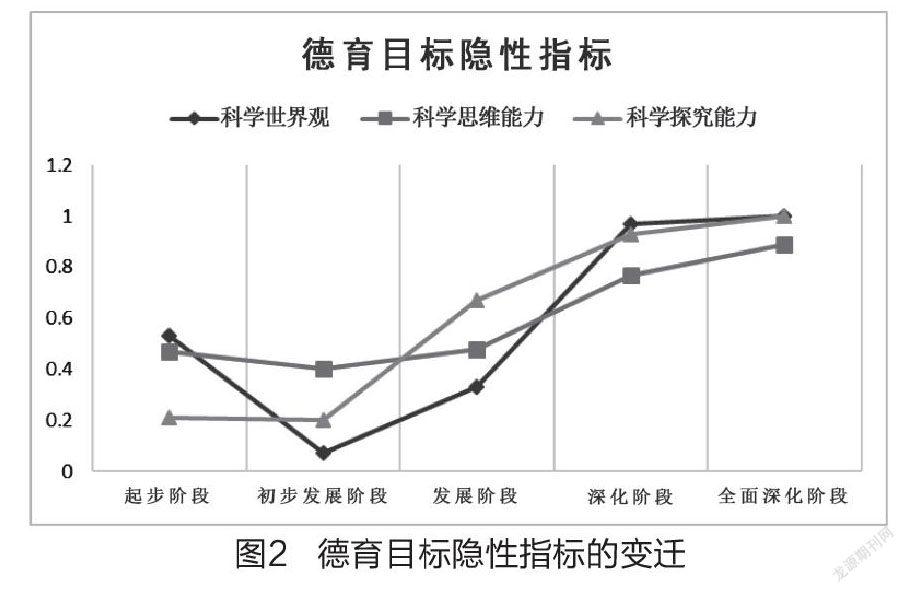

基于以上分析,从下图1、2中可以比较清晰地看到中小学理科课程德育目标的变迁历程。

(一)显性指标的变迁

1.“辩证唯物主义世界观教育”呈现出浓厚的理科特色。在五个阶段相对频数均不低,在发展、深化阶段要求最高,几乎每一科目每一版本课程标准当中均有要求,进入全面深化阶段之后因其内容随着要求渗透到各个学科核心素养当中而使相对频数有所降低。

2.“爱国主义教育”在深化阶段相对频数最高,几乎每一科目每一版本课程标准当中均有要求,而在初步发展阶段短暂处于波谷。在全面深化阶段,伴随着《公民道德建设实施纲要》《中小学心理健康教育指导纲要》《教育部关于培育和践行社会主义核心价值观 进一步加强中小学德育工作的意见》《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《中小学德育工作指南》等文件的颁布,爱国主义教育其内涵得以极大丰富,主要分散到社会主义核心价值观教育以及中华优秀传统文化教育内容当中。

3.“爱科学”要求在五个阶段中,初步发展阶段相对频数最低,之后持续增长,在深化阶段以及全面深化阶段趋于稳定。

4.“爱劳动”要求仅在起步阶段、初步发展阶段相对频数较高,之后逐渐降低,全面深化阶段未在课程目标当中发现相关要求。这应与逐渐将相关要求融入更为契合的课程当中有关。

5.“生态文明教育”“心理健康教育”自初步发展阶段以来相对频数逐步增长,在全面深化阶段明显高于其他四个阶段。

(二)隐性指标的变迁

1.树立“科学世界观”的要求在起步阶段相对频率较之其他德育要求为最高,初步发展阶段暂时处于波谷,之后呈现逐渐攀升的趋势,在全面深化阶段达到峰值,每一科目每一版本课程标准目标当中均有涉及。

科学世界观的内涵不断丰富,从初步发展阶段仅涉及科学方法(观察法),到发展阶段科学态度(严谨作风、实事求是)、科学精神(独立思考、勇于创造)、科学方法(观察法、实验法),最后到深化阶段、全面深化阶段发展为科学态度(严谨作风、实事求是、探索创新、追求新知、坚持真理、修正错误、大胆想象)、科学精神(独立思考、克服困难、探究求实、创新精神、实践精神、合作精神、探究兴趣、钻研精神、理性精神、敢于质疑)、科学方法(观察法、实验法、模型法、类比法、调查法)、科学作风、科学品质等。

2.“科学思维能力”要求在前三个阶段基本持平,之后明显上升。从起步、初步发展阶段强调“逻辑思维能力”,再到发展、深化阶段开始注重非逻辑思维因素,从“逻辑思维能力”向“思维能力”转变,再到全面深化阶段统称为“科学思维能力”。

3.“科学探究能力”要求自初步发展阶段起,之后逐步稳定提高,在全面深化阶段达到峰值,每一科目每一版本课程标准目标当中均有提及。其内容也伴随着历史不断扩展,其中一条主线就是解决问题的能力,从起步阶段仅在数学学科中提及“解决工作及生活上一些问题”,到初步发展阶段在数学、化学学科当中提及“解决一些简单的实际问题”,再到发展阶段在数学、物理、化学、生物学科课程目标当中除了提及“解决问题的能力”,还首次提出了“分析问题的能力”,强调了科学探究的过程性,再到深化阶段在理科课程当中增加了“提出问题”的要求,最终在全面深化阶段正式提出“四能”(发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力)。

另外,从深化阶段开始注重“表达与交流能力”的培养,这也是“科学探究过程”的最后一个重要环节,要求学生能主动与他人进行交流和讨论,清楚地表达自己的观点。

值得一提的是,“自学能力”要求自发展阶段开始提及,虽然相对频数较低,然而在后三个阶段均有一定要求。

(三)主要研究结果

第一,德育目标隐性指标相对频数均值在各个阶段均高于显性指标均值(初步发展阶段两者基本持平,均为五个阶段当中的最低值),且从深化阶段开始,隐性指标相对频数均值明显高于显性指标。这在一定程度上可以说明新中国成立以来中小学理科课程德育任务的隐性指标要求高于显性指标,同时也体现出理科课程落实德育任务不同于文科课程的特殊性。

第二,中华人民共和国成立以来中小学理科课程德育目标显性指标中,“辩证唯物主义世界观教育”体现理科特色,当前开始以学科核心素养为载体进行渗透;“爱国主义教育”内涵得以逐步丰富;培养学生“爱科学”的情感要求趋于稳定;“生态文明教育”“心理健康教育”的逐步增长态势体现出学科的时代要求;而“劳动教育”要求则自发展阶段以来开始转向与其更为契合的学科当中。

第三,中华人民共和国成立以来中小学理科课程德育目标隐性指标中,“科学世界观”“科学思维能力”“科学探究能力”自初步发展阶段开始,均呈现持续增长趋势,在深化、全面深化阶段趋于稳定,其内涵随着历史的发展而不断丰富和深化。

参考文献:

[1][10]课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 数学卷[M].北京:人民教育出版社,2001:310,486.

[2][5][14]課程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 化学卷[M].北京:人民教育出版社,2001:126,161,275.

[3][11]课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 物理卷[M].北京:人民教育出版社,2001:144,315.

[4][6][13][15]课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 生物卷[M].北京:人民教育出版社,2001:134,117,290,352.

[7][8][9]课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 课程(教学)计划卷[M].北京:人民教育出版社,2001:274,315,304.

[12]课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 自然社会常识卫生卷[M].北京:人民教育出版社,2001:88.

[16]教育部.全日制义务教育数学课程标准(实验稿)[M].北京:北京师范大学出版社,2001:6.

[17]教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012:6.

[18][19]教育部.全日制义务教育生物课程标准(实验稿)[M].北京:北京师范大学出版社,2001:6,6.

[20]教育部.全日制义务教育科学课程标准(3—6年级)(实验稿)[M].北京:北京师范大学出版社,2001:10.

责任编辑︱刘 烨