吉林省地质大数据中心建设初探

王凯, 刘媛媛

1.吉林省地矿信息中心, 吉林 长春 130061;2.吉林省第三地质调查所,吉林 四平 136000

0 引言

大数据,其价值曾被人们低估甚至忽视,如今却已被视为珍贵的宝藏。通过对大量数据的积累和处理,能够实现管理的目的,并带来更多的经济价值,提高经济社会运行的效率和水准。大数据时代的到来也给人们的日常生活和工作带来了前所未有的变革和挑战。对于地质数据而言,也面临同样的处境。如何将海量的地质数据进行合理的开发利用并投入到解决实际生产当中,成为了当下最热门的话题之一。

1 基本概念与特性

当今人类正面临一个由数据可以产生知识、效益和财富的时代,一个被称为大数据的时代[1]。大数据是指其规模超过常规数据库工具所能够获取、存储、管理和分析的数据集。美国《自然》杂志于2008年首先提出了大数据的概念,并在2011年第一次通过社会调查的方式分析了大数据给人们的生活带来的影响。大数据具有4个最基本的特征,也就是所谓的4V特性[2],即数据海量性(Volume)、数据多样性(Variety)、数据高速性(Velocity)和数据价值性(Value)。

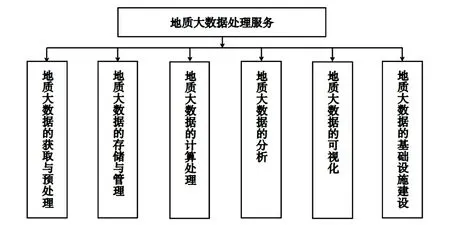

地质大数据涉及到地球的各个圈层,涉及地球形成与演化的历史,涉及地球的物质组成及其变化,涉及矿产资源的形成、勘查与开发利用,涉及人类环境的破坏与修复等[3]。从地质大数据的内容和种类上看,涵盖了地质、地形、地貌、矿产、水文、植被、建筑、遥感等结构化数据以及非结构化数据;既含有传统的图件、表格、地质报告等,也有图片、音频、视频等格式的数据。从地质大数据的获取和处理上看,不仅包括了通过观测、勘探得到的第一手数据,还有通过对原始数据进行加工处理后得到的编译数据和辅助性数据等。地质大数据不仅具备大数据的4V特性,还表现出了时空性、方向性、多元性、变化性等特征。伴随着新业态、新技术的出现,实现了地质灾害、地质环境等动态监测信息的实时接入,不断积累系列化数据,按照不同功能模块处理(见图1),为地质大数据的分析、利用奠定基础。

图1 地质大数据处理服务功能模块Fig.1 Functional modules of geological big data processing service

2 吉林省地质信息化建设现状分析

对于吉林省地质行业而言,地质工作者们经过多年时间逐渐积累了大量的地质成果。这些优质的地质成果不仅是吉林省地质行业的重要资源和财富,也是整个国家可持续发展决策的重要依据。将这些宝贵的地质资料数据高效合理的运用起来,不仅能促进地质行业的稳固发展,也有利于在经济社会中提供更有价值和意义的社会共享服务。

如何实现这一美好愿景则需要有更完善的配套体系提供有力的支持。现有的GIS服务尚能满足其对于业务系统的计算、存储、网络、软硬件等诸多方面需求。一旦所需处理的地质数据种类规模更大、关系更复杂,则容易会出现捉襟见肘、疲于应对的局面。当前,吉林省地质信息化建设现状存在以下几个方面的问题。

(1)硬件基础设施相对落后:与国内其他省市相比,吉林省地质信息化建设起步晚、底子薄,软硬件基础设施仅能承载省内现有业务的运行,不足以支撑地质大数据平台建设。若想汇总整合更多的资源和数据,吉林省地质大数据中心建设必须以对现有信息基础设施进行扩容升级为基础。

(2)原始数据资源量大,协同共享机制缺乏、数据挖掘与应用程度低:随着吉林省多年地质调查项目的开展和实施,积累了基础地理、地质数据、水工环数据、遥感影像等丰富的数据资源。然而,数据共享与利用存在不少弊端:一是目前存量数据大多以纸质成果保存,未进行数字化,且由于数据分属省内不同部门,出于各部门利益保护的目的,人为限制了数据的收集与利用,导致数据共享利用率很低。二是缺乏信息共享机制,数据、专家知识及资源处于孤岛应用状态,导致工作过程中重复投入,造成人力物力资源浪费。三是缺乏统一的地质数据发布与服务平台,部分数据采用了不同标准规范和组织形式,难以重组交叉,并在传播、使用的过程中逐渐丧失了时效性、准确性,甚至被“污染”成为“脏”的数据。

3 吉林省地质大数据中心建设需求分析

没有信息化就难以实现现代化。作为实现地质工作紧跟时代潮流的前提和基础,地质信息化的重要性不言而喻,它能够真正实现各类地质数据资料的应用、管理与共享服务。作为地矿数据的存储和管理中心,吉林省地质大数据中心应发挥地质相关信息交换共享的作用,汇总、管理、存储、运行和维护地矿局及局属各单位的数据,建立基础数据库。通过大数据平台的建设,为局内外提供优质的数据资源共享、专题信息服务等。随着互联网与传统社会生产生活的不断渗透融合,互联网+与数字经济相融合是未来传统行业发展的大势所趋和必然选择。吉林省地质行业也应顺应社会发展的趋势,打破行业壁垒,力争行业发展突破,实现地质信息高效共享和精准服务,促进国内外地学科研信息交流与多方协同,为国家、省政府战略决策和重大工程项目建设提供强有力的地质数据支撑[4]。

(1)新时代地质工作迫切需要引入地质信息化,引领地质成果转化:吉林省地质信息化水平滞后行业信息化发展,新时代地质工作必须依托信息化技术手段,促进海量的地质大数据成果资料开发利用,为后续地质工作开展及地质成果转化提供指导性理论依据和决策性意见。

提供差异性公益性服务:吉林省地质信息化的建设启动,不仅能及时的对最新成果进行收集整理,而且对非财政投入开展的项目资料也进行信息化归档。这样收集的资料是详实和全面的,利用大数据技术,为生态环保部门、水利部门、应急管理部门等相关领域提供差异化的公益性服务。

地质成果资料管理:吉林省各地勘单位分别从事地质灾害调查、地热资源调查、矿产勘查、农业地质调查、工程地质勘查等地质相关工作,既有共同的工作目标,也有适当的竞争关系。各地质勘查队伍之间的地质成果虽可以相互借阅、参考,但省内一直缺乏统筹规划和科学整理。现阶段业务发展急需引入信息化技术手段,统一地质资料成果汇交的口径,集中管理省内详实珍贵的地质成果资料,保障地质工作的连续性、科学性。

(2)依托云计算、大数据等信息技术促进地质工作跨越式发展:地质信息化建设,需要依托云计算、大数据等信息技术,消除数字鸿沟,整合共享数据,不仅要建成地质大数据管理平台,更要强化服务政府、服务社会的功能,开发一批专业急需、社会需求广泛的权威地质数据产品。实现基础设施资源、数据资源、功能服务资源统一管理和调度,协同支持地质日常业务、基础地质科学研究和地质信息社会化服务的地质大数据共享服务平台,为吉林省地质数据共享与信息服务提供支撑平台,致力于地质行业人力、物力、智力资源共享,促进地质工作跨越式发展。

4 建设目标与展望

构建吉林省地质大数据中心,旨在联合省内地勘单位,紧密结合自然资源系统信息化规划要求,组织协调优势创新力量,进行协同攻关,为国家重大战略需求和社会经济重大工程提供地质解决方案;推行大数据技术标准体系,实现地质资料信息化的综合、协作和集成,推动地质大数据综合开发利用;通过推进大数据安全保障体系及技术标准体系建设,整合地勘部门原始地质成果资料信息化,推动地质大数据开发利用,实现地质资料信息化的综合、协作和集成,提升地质调查效率和水平。同时,基于大数据中心的建立,开发和拓展省内更多的相关应用,在基础地质调查、国土资源管理、地质灾害监测、矿产勘查评价、石油地质大数据、地质过程的云计算、三维可视化应用、智慧城市[5]、遥感大数据[6]等方面充分发挥地质信息化的价值。

此外,吉林省地质大数据中心的建立可以为省内其他地质工作的开展提供启示,如搭建吉林省地质信息平台,完善配套的地质数据库系统、地质应用子系统等;也可以对接省内其他政务外网,为其他行业领域提供丰富的科普类信息与数据的调研途径。

5 结语

大数据时代的到来对于吉林省地质工作来说既是机遇又是挑战。通过建立地质大数据中心,能够深入挖掘隐藏在大量地质数据内部的信息和知识,通过新的视角与新的思维加以获取、处理、应用,使其更好的服务于吉林省地矿事业的可持续发展,提升地质服务水平,为国家和吉林省政府决策和公众服务提供更坚实的支撑和保障。