沐浴着红旗的光辉

贾鸿彬

父亲的不懈追求

说到吕其明,首先要提到他的父亲吕惠生。

吕惠生是革命烈士,1955年5月21日,毛泽东主席曾亲自给其家属子女签发烈属证,《安徽革命史辞典》中有他的小传。

吕惠生从青年时代就一直积极投身于救国的革命大潮中。在与共产党人日益密切的交往中,吕惠生接触到了共产主义思想,并立志追随中国共产党的领导。

1927年10月,中共无为县特别支部在无为中学发动“择师运动”,在一片拥戴声中,吕惠生走进了无为中学。他积极改革校政,经过一年多的努力,学校各方面条件得到改善。1935年,吕惠生受聘担任无为县政府建设科科长。在任期间,为解决农民粮食仓储问题,他严拒贿赂,为百姓择良地修建粮仓。

七七事变后,吕惠生投身抗日救亡运动,在共产党的帮助下,他担任无为县新政府秘书。他和时任县长的胡竺冰组织了各种形式的抗敌协会、抗日工作团、战地服务团,分赴无为城乡各地,进行抗日宣传。此外,吕惠生还四处奔走,筹钱筹粮,支持新四军抗日。他的所作所为激怒了国民党当局,被秘密列入逮捕名单。

1940年3月17日,当时驻无为县国民党安徽省保安二支队司令吴绍礼特意为吕惠生设下“鸿门宴”。吕惠生临危不乱,在进步人士李天敏的帮助下得以安全脱身。吴绍礼在逮捕吕惠生计划失败后,不久便制造了反共摩擦,吕惠生一家随江北游击纵队、中共舒无地委撤至皖东。到达淮南津浦路东新四军江北指挥部所在地来安县半塔集后不久,吕惠生被任命为皖东抗日根据地津浦路东各县联防办事处文教科长。由于工作出色,三个月后,吕惠生调任皖边界仪征县县长。

1941年4月,吕惠生担任无为县抗日民主政府县长。在任期间,他设立垦荒局,一年下来,抗日民主政府仅开垦公荒一项就达到7000多亩,减轻了皖江根据地群众的负担,对战胜日伪的经济封锁起到了重要作用。

鉴于任县长期间他做出了杰出贡献,1942年7月,他又当选为皖中行政公署主任。这一年,他还光荣地加入了中国共产党。1943年,在与占据芜湖的敌伪隔江对峙、头上敌机不断盘旋、敌人时而偷袭的严峻形势下,吕惠生亲临现场勘查,主持建设黄丝坝新堤。修建成功的新堤被命名为“惠生堤”,至今仍是沿江七县一市防洪的屏障,发挥着巨大的安澜作用。

抗战胜利后,新四军第七师和皖江根据地党政机关北撤至江苏淮阴。由于重病,吕惠生无法随大部队行动,他决定从长江水路秘密转移,不料途中被汪伪政权的无为县长胡振纲扣押。胡振纲在规劝吕惠生投诚无果的情况下,将吕惠生移交给国民党部队。

1945年11月13日,在南京江宁镇召郎桥,吕惠生英勇就义,时年44岁。

父亲走了,虽然没有留给吕其明任何物质意义上的遗产,然而,父亲的言传身教给他留下的巨大精神财富,让吕其明终生受益。

演出和生活

在半塔集时,吕其明和姐姐听从父亲的建议,参加了新四军,到抗敌剧团当演员。姐弟俩到抗敌剧团不久,团里就开始排练歌剧《农村曲》。吕其明在第三幕中扮演逃难的小毛,没几天,他就把戏里的唱段全都背熟了。排练完成后,这部歌剧经常上演,效果非常好。其中有一次演出让吕其明终生难忘。那是1940年的深秋,鬼子的“扫荡”被粉碎后,剧团开进了一个大火燃烧着的村庄。有的同志去帮老乡灭火,有的同志忙着搭舞台拉幕布。大火被合力扑灭后,他们开始为群众演出。在几小时的演出中,台上台下泣不成声。当演员们高声唱起“种子下地会发芽,仇恨人心也生根,不把敌人杀干净,海水也洗不清这心头恨……”昂扬的唱词更激起了群众抗日救国的激情和决心。演出一结束,就有几个小伙子跳上台要求报名参军。

此时淮南根据地处在日伪的夹击之中,日寇频繁地“扫荡”,斗争非常残酷,生活十分艰苦。剧团和部队一样,吃的都是米和面,夹杂着绿豆、山芋等,菜很少,盐也很少。剧团经常随部队日夜行军。团里的大哥哥大姐姐们都很关心爱护吕其明,不仅照顾他的日常生活,还帮助他学文化,教他演戏、唱歌、跳舞、拉二胡……

1941年初夏,吕其明进入抗大八分校文化队学习。文化队设有戏剧系、音乐系、美术系、文学系和普通班,吕其明被分在普通班,学习基础理论知识,这让已经喜欢上音乐的他感到不满足,常溜到音乐系去旁听。音乐系里的和声学、作曲法、曲式学和指挥法等教学,将吕其明带进了音乐的神圣殿堂。这次学习虽然只有三个月,却使吕其明感受到了音乐的无限美妙。

抗大学习结束后,抗敌剧团进驻盱眙、天長交界的泥佩湾。吕其明永远无法忘记,那天上午,天气晴朗,团部通知大家集合,说要去迎接一位教授来团指导工作。团里的同志们都涌向村头,不一会儿,从远处走来一位文质彬彬、身材瘦削但精神饱满的中年人。剧团领导黄粲、叶华、晓河等同志上前热情地同他握手,并向大家介绍说:“这位就是作曲家贺绿汀同志。”在贺绿汀同志来团指导的工作那段时间,团部每天安排半天时间请他为大家讲课,帮助剧团同志学习乐理和音乐基础知识或训练合唱。吕其明十分珍惜这难得的学习机会。

这天晚上,皓月当空,四处一片寂静,忽然从远处飘来了悠扬的琴声,吕其明循声走去,原来是贺绿汀同志正在拉小提琴。那美妙的音符,深深地刻在了他的心上。琴声仿佛将吕其明引到了另一个世界,使他完全着了迷。一曲终了,贺绿汀发现了吕其明,忙走到他面前,亲切地询问他多大岁数,父母在哪里,他们做什么工作……他一一作了回答。贺绿汀说:“12岁,正是学琴的时候。让你父亲想法子给你买一把小提琴吧……”从那时起,吕其明就对小提琴日思夜想。不过,他没有把这种渴望告诉父亲,父亲太忙了。直到1947年他调到华东军区文工团时,才分到一把小提琴。

1943年,新四军军部为了支持新开辟的七师皖江根据地,决定从军部和二师抽调大批干部去七师工作,吕其明和姐姐也在其中。调往七师的干部队伍要出发时,许多同志都来送行,罗炳辉副师长也来了。罗炳辉副师长是吕其明的“老熟人”了,他非常关心这个小吕,有时剧团和师部一起行军,罗师长看小吕累了,总要让出自己的马给他骑,到了驻地还让小吕到他那里去玩。吕其明也对他非常敬重。送别时,罗师长和同志们讲了许多充满感情和关切鼓励的话,大家都很感动。队伍解散休息时,罗师长把吕其明拉到身边说:“小吕啊,我们就要分别了,到七师要好好学习,好好工作。我送你一件礼物。”说着,他从口袋里掏出一只拇指大小的玉猴子,那只玉猴子通体透明,里面还有红丝。他说:“这是我从内战时期保存到现在的一个小物件,你留作纪念吧。”吕其明扑到他的怀里,伤心地哭了起来。就这样,少年吕其明离开了罗师长,离开了抗敌剧团和二师的同志们。

弹起我心爱的土琵琶

1945年9月1日,吕其明加入了中国共产党。那年他只有15岁。解放战争开始后,吕其明随大部队转战来到鲁南峄县。一次部队打了胜仗,剧团接收了一批战利品,其中有一架鋼琴、一台留声机和一堆唱片。他们从来没见过这些东西,指导员管荫深是上海音专毕业的,对这些很了解,就给他们放了一张唱片——贝多芬的《田园交响曲》。吕其明听得如痴如醉,他边听边想:我啥时能写出这么美的音乐呢?管荫深看他如此痴迷,就开始教他“和声学”。

1947年,年仅17岁的吕其明开始为曹鹏汉作词的《军队向前进》谱曲。这首进行曲式的歌曲迅速在他所属的解放军部队里传唱开来。吕其明说:“这首歌既是我个人真实情感的流露,也唱出了广大指战员的心声。”他把这首歌看成自己真正的处女作。

1949年11月16日,19岁的吕其明随华东军区文工团进城,后转业到上海联合电影制片厂乐队任小提琴演奏员。然而,他的志向是成为一名作曲家,他想用手中的笔为新中国、为党和人民谱写出激情豪迈和喜闻乐见的音乐作品。所以他在参加乐队演奏之余,见缝插针地学习乐队的配器效果和电影作曲的基本知识。他还向专业作曲家罗忠镕请教和声问题,向钢琴演奏员学习弹奏钢琴,广泛研究和吸收中外音乐作品的成功经验,不断提高自己的作曲能力。

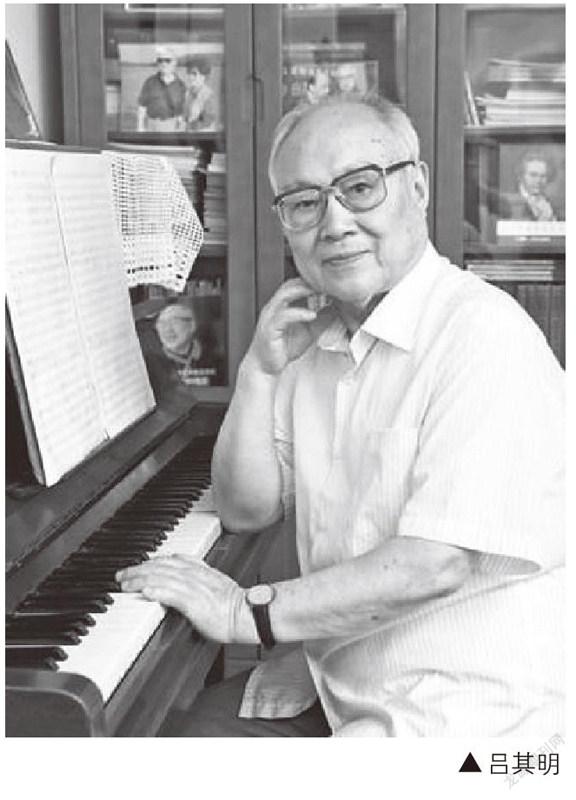

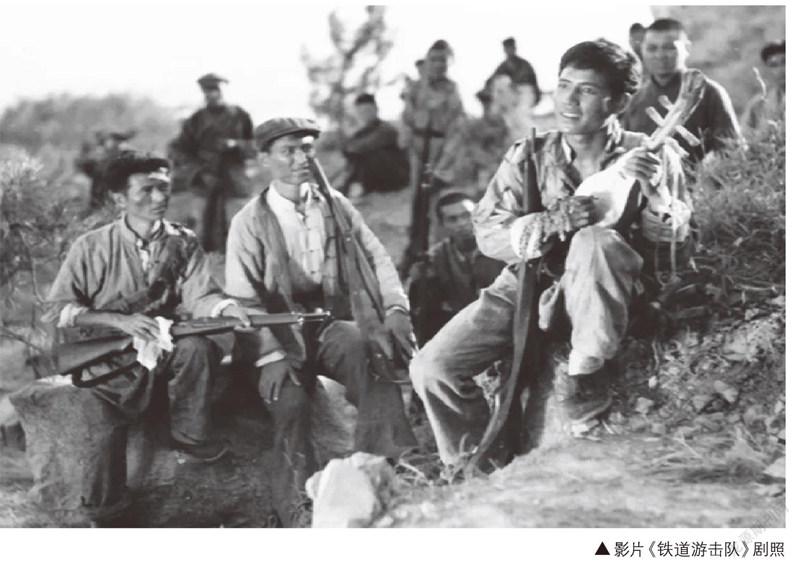

吕其明创作的第一部电影音乐,是《水乡的春天》。自此,他走上了创作影视音乐的道路,陆续为电影《铁道游击队》《红日》(合作)、《白求恩大夫》《庐山恋》《城南旧事》《焦裕禄》和电视连续剧《铁道游击队》《孙中山和宋庆龄》等200余部(集)影视作品创作了精彩的音乐,成为新中国电影音乐的领军人物。他还担任了上海爱乐乐团的前身——上海电影乐团团长。他所创作的交响乐《红旗颂》、歌曲《弹起我心爱的土琵琶》《谁不说俺家乡好》等作品一直被人们广为传唱。

回忆起《弹起我心爱的土琵琶》的创作,吕其明说:“影片《铁道游击队》的剧本中并没有写这首歌曲,后来,是导演赵明采纳我的建议后增加的。当时,我认为这部战争影片情节紧张,一环紧扣一环,为了体现游击队员的革命乐观主义精神,并且缓解观众的紧张情绪,我向赵明建议,应当为这部影片谱写一首优美动听的主题歌。赵明认为这个想法很好。于是,他立即与诗人芦芒联系,请他尽快写出《铁道游击队》主题歌的歌词,然后由我来为这首歌谱曲。”

时隔不久,吕其明拿到了由芦芒创作的《弹起我心爱的土琵琶》的歌词。但是,怎样谱曲才能与歌词相得益彰呢?吕其明回忆道:“在抗日战争与解放战争中,我看到很多英勇善战的游击队员都是贫苦农民出身,许多人不识字,因此,我认为乡土味的民歌曲调才能与他们的身份相吻合。所以,我将《弹起我心爱的土琵琶》的基调定为通俗化的山东民歌风格,那种富有乡土气息的歌声从铁道游击队队员口中唱出来,才会令观众感到朴实、贴切。”在歌曲节奏的把握方面,全曲舒张有致,完美地表现出铁道游击队队员追求和平、勇于战斗的豪迈气概。

红旗的光辉

在战火中成长、在红旗下长大的吕其明,对红旗有着超越常人的感情。1965年5月,由吕其明倾情创作的交响乐《红旗颂》在第六届“上海之春”开幕式上首演,引起了轰动。当晚,《红旗颂》由著名指挥家陈传熙指挥,上海交响乐团、上海电影乐团和上海管乐团联合演奏。

谈起《红旗颂》的创作,吕其明深情地说:“父亲在芜湖被叛徒出卖后,在被敌人关押的过程中,面对甜言引诱,他泰然自若;面对严刑拷打,他毫无惧色,直至英勇就义,充分表现了一个共产党员铮铮铁骨的英勇气概。因此,我对‘红旗是无数革命先烈鲜血染红的’这句话理解特别深刻!1949年10月1日,当天安门上空升起第一面五星红旗,当毛主席向全世界庄严宣告‘中华人民共和国中央人民政府成立了’时,天安门广场国歌嘹亮,礼炮齐鸣,那些血染的战斗红旗和天安门的五星红旗在我心中融合为一个崇高而伟大的形象。因此,我在该乐曲中融入了《义勇军进行曲》《东方红》和《国际歌》的旋律,希望谱写出一首热情赞美革命红旗的气壮山河的颂歌。”

《红旗颂》一炮打响,随即传遍全国,而且经久不衰,被评为20世纪华人音乐经典曲目之一。作为我国交响乐的一部经典创新作品,《红旗颂》是许多华人乐团在海外演出的首选曲目,不少国外乐团也演出过《红旗颂》。在吕其明工作室的一面墙上,挂着一个镜框,镜框中放着一根指挥棒。这是世界指挥大师祖宾·梅塔于2008年在北京指挥以色列爱乐乐团演出《红旗颂》后,托人送给吕其明的,并在指挥棒上亲笔签名,以表示对《红旗颂》及其作曲者的赞誉。

沐浴着红旗的光辉,吕其明的艺术生命长青。1990年离休后,他心中那些激越的音符依然跳动不止,先后又创作了《雨花祭》《龙华祭》《使命》等优秀音乐作品。《雨花祭》是南京雨花台烈士纪念馆请他写的。他说:“我以烈士后代的身份来写,不要报酬、不住宾馆、不赴宴会。”从1999年1月开始,他用了半年时间,写了15个乐章。总谱手稿被南京雨花台烈士纪念馆收藏。吕其明始终认为,艺术来源于生活,是为人民服务的。用音乐来歌颂党、歌颂人民是自己神圣的使命。

2021年6月29日上午,伴随着《红旗颂》的激扬旋律,吕其明走进了人民大会堂,神采奕奕地登上领奖台,领取“七一勋章”。领奖后,他向《文汇报》记者发表了感言:

大家下午好,我是上影厂吕其明。就在今天上午,我在北京得到了习近平总书记亲自颁授的“七一勋章”,我感到万分激动,同时又觉得受之有愧。我只是做了一名共产党员应该做的事情,但组织却给了我这么高的荣誉,我的一切都是党组织给予的,为党、为祖国、为人民创作了一些音乐作品,是难以报答组织对我的培养和关怀的。我要在有生之年,继续创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌新时代的音乐作品,把党和人民赋予我的职责和使命,毫无保留地回报给党和人民,我希望我能创作到生命的最后一天。最后祝伟大的党生日快乐,永远年轻!