“父亲在场”的行为分析:质与量的结合

孙 利,李 澳

(1. 湖北第二师范学院 教育科学学院,湖北 武汉 430205;2. 湖北师范大学 教育科学学院,湖北 黄石 435000)

在2018年全国教育大会上,习近平指出:“家庭是人生的第一所学校,家长是孩子的第一任老师,要给孩子讲好‘人生第一课’,帮助扣好人生第一粒扣子。”2021年10月23日,习近平主席签署中华人民共和国第九十八号主席令公布《中华人民共和国家庭教育促进法》,该法自2022年1月1日起施行。

众多心理学家都强调过亲子关系对于人际关系的重要性[1]。有追踪研究发现,孩子成年后人际关系的状况是幼年时期亲子关系的投射[2]。在亲子关系中,母子关系是安全依恋关系形成的基础,父子关系则是孩子通向世界的桥梁;母子关系是一切关系的内核,而父子关系是母子关系向外扩展的第一步,父亲引导孩子走向世界[3]。父亲角色理论认为,父亲在儿童成长中充当着玩伴角色[4]。父亲通过游戏,让孩子摆脱对母亲的依恋,让孩子对外部世界充满好奇,在挑战陌生环境时充满勇气。李燕等研究发现,5岁前失去父亲的女孩难以了解男性与女性的不同[5],与父亲接触较少的小孩,常带有自卑、抑郁、孤独、任性与依赖等“缺乏父爱综合征”表现的行为[6]。“父亲参与儿童教养指标框架”(FIF),是由美国宾夕法尼亚大学开发的一个评价工具,它把父亲参与儿童教养划分出六个指标框架:父亲在场、看护照看、儿童的社会技能和学习成绩、合作的父母教养、父亲健康的生活、物质和资金的支持。其中,父亲在场又包括与孩子有关的父亲的约定、有效性和责任[7]。在中国古代,教养孩子是父亲的责任[8],《三字经》强调孩子的教养和孩子的学业问题主要由父亲和老师负责。尽管自幼丧父的孟子由母亲负责管教,但若其父健在,那么必定对孟子学业上的参与更加细致具体。程朱理学崇尚的社会价值观要求女子无才便是德,母亲自然就不可能负责孩子的学业,从《红楼梦》中可以窥见父母对孩子的亲职差别:母亲负责孩子身体健康,父亲负责孩子学业以及孩子成长所需的人力资本、经济资本和社会资本。

当下,男女平等地接受教育,平等地进入职场。但男女的家庭分工并没发生实质变化,依旧是“男主外,女主内”[9]。表现在教育下一代中则是“母亲管教,父亲补刀”,甚至屡有曝出“丧偶式育儿”的抱怨[10]。“父亲在场”对孩子各方面的发展都有举足轻重的影响[11-15]。儿童心理健康问题是威胁儿童健康的常见问题,有调查显示初中生的自杀意念检出率竟高达18.81%,父亲参与是儿童心理健康促进的关键环节[16]。本文通过访谈和问卷调查来了解“父亲在场”的特点。

一、“父亲在场”的访谈分析:质化研究

在质化研究中,8位主持人按照方便取样的原则用半结构化方式访谈了21位父亲,目的在于了解他们参与孩子教育的方式和特点。对应的21位孩子在学龄上的分布是从小学三年级到大学一年级。21个家庭中有完整家庭、离婚后的单亲家庭、在婚的分居家庭,访谈的问题如下:“您用什么方式陪伴孩子?您陪伴孩子的时间有多长?您与孩子之间的关系怎样?”对访谈录音进行文本处理之后,采用NVIVO 11.0软件进行频数分析,发现父亲在场有以下特点。

(一)“父亲在场”的程度:浅尝辄止

在对访谈材料进行节点编码和频数分析之后,发现大多数父亲主要过问孩子的学习成绩,有9位父亲直接表述为关心的是孩子的“成绩”,其他父亲表述为关心孩子的“学习”。父亲们在表示关心时使用的动词是“询问”“过问”等生疏的人际互动词语。只有4位父亲会辅导孩子作业,其中有2位父亲觉得自己做得还不错,会陪伴孩子学习,然而进一步访谈发现,当孩子在学习时,父亲只是在一旁“玩手机”。有6位父亲会带孩子出去“玩一玩”,3位父亲会带着孩子出去运动。只有一位父亲,表现特别优秀,会在孩子放学后,静心陪伴,而且不玩手机、不看电视,并且认为陪伴孩子付出再多都是值得的。

(二)“父亲在场”的方式:他人替代

在访谈中,要求父亲列出在场的方式时,有1位父亲表示让孩子上补习班,1位父亲表示给孩子调到了快班,2位父亲表示自己在外地工作,1位父亲表示妈妈在管教,1位父亲表示委托给老师管教。这种自己不在场的教育方式是一种父职的懈怠,也是一种逃避行为。自己的孩子委托给他人管理,而自己却袖手旁观,是不负责任的表现。

(三)“父亲在场”的时间:例行公事

在访谈中,有6位父亲表示自己在场的时间主要是在下班后的晚饭时,2位父亲表示每天陪伴孩子的时间大概半个小时,5位父亲表示只在周末陪伴孩子,1位父亲安排的是一个月两天的时间陪伴孩子,1位父亲安排的是寒暑假的会面。从平均水平看来,父子(女)关系是家庭中紧密的血缘关系,但是他们之间的交流需要更加充分。

(四)“父亲在场”的有效性:熟悉的陌生人

在接受访谈的父亲中,有1位父亲表示自己是用旁敲侧击的方式了解孩子的学习生活情况;有1位父亲通过老师发送的微信了解孩子;有1位父亲表示不理解自己的孩子,孩子的内心过于复杂;1位父亲认为孩子比较固执;1位父亲认为孩子总爱闹别扭;1位父亲认为孩子太早熟;1位父亲认为孩子太过沉默;1位父亲认为自己的孩子朋友质量差;2位父亲表示自己的孩子爱做白日梦。不可否认,孩子的性格包罗万象,然而作为一位父亲,如果在和自己的孩子沟通时,存在如此大的障碍,只能说明父子(女)是熟悉的陌生人了。

(五)“父亲在场”的效果:良性循环

高质量在场的父亲教导的孩子表现出优异的成绩。21位父亲中最高质量在场的父亲的孩子在读小学三年级,在校表现特别优秀,而且父亲引以为豪。高中学生的父亲在场带有很强的功利心,关心点直接指向孩子的学习成绩。学习成绩优秀的学生其父亲的在场更加积极,父子(女)互动质量更高,表现出一种良性的循环。范勇的元分析也发现,父母参与和子女学业成绩呈现中等强度的正相关,表明父母参与度越高,子女学业成绩越好[17]。

二、“父亲在场”的问卷调查:量化研究

本次调查研究,由本校学生协同发展研究中心负责实施,采用分层整群抽样,面向中小学学生和家长进行问卷调查。问卷中包含一些人口学信息,以及家长教育焦虑量表(5点计分,克隆巴赫系数0.875,信效度良好,得分越高表示焦虑程度越高)、简式父亲教养方式问卷(4点计分,克隆巴赫系数0.74--0.84之间,效度良好,分三个维度:情感拒绝、情感支持和过度保护)和孩子的学习投入量表(7点计分,克隆巴赫系数0.87,信效度良好,得分越高表示学习投入越高)、课堂纪律问卷、学生焦虑问卷等。一对一精确匹配并合并学生和家长问卷,最后获得3 321个完整数据。通过SPSS 11.0进行分析获得以下结果。

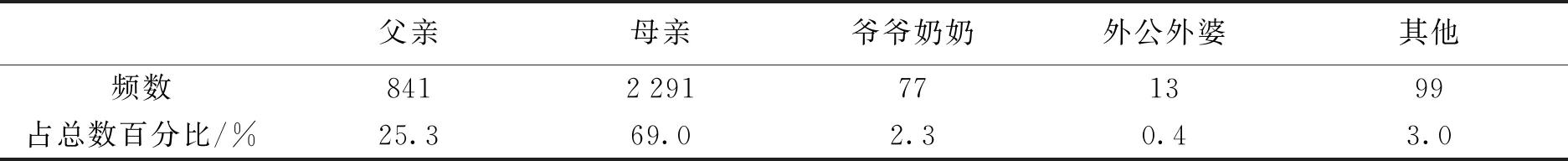

(一)“父亲在场”的概率:四分之一

在本次调查中,填写家长问卷的3 321名家长中,以父亲身份填写的约占四分之一。在父亲填写问卷的家长中有70%以上负责辅导孩子的作业,本部分的量化研究重在分析父亲在场的行为而不是父亲在场的程度,因此把填写问卷看作是父亲在场的一种形式。在拥有不同数量兄弟姐妹的学生群体中,父亲的在场比率没有区别。在年收入不同的群体中,也没有发现父亲在场的比率的差异。可见,父亲的在场不会随着家庭中孩子数量的多少,也不会随着家庭经济状况的变化而变化,家庭的经济条件并不是影响“父亲在场”的因素。

表1 填写家长问卷中各身份的占比

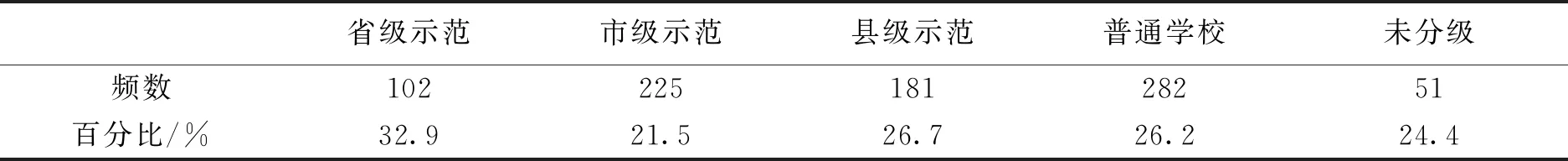

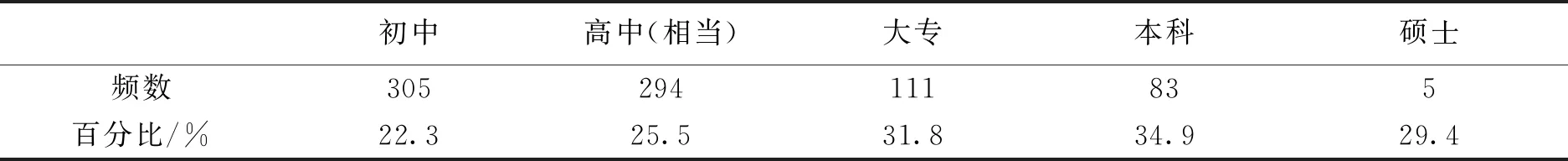

(二)“父亲在场”的结果:优者更优

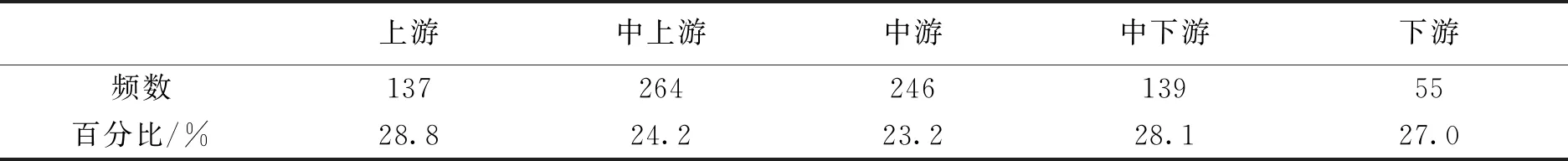

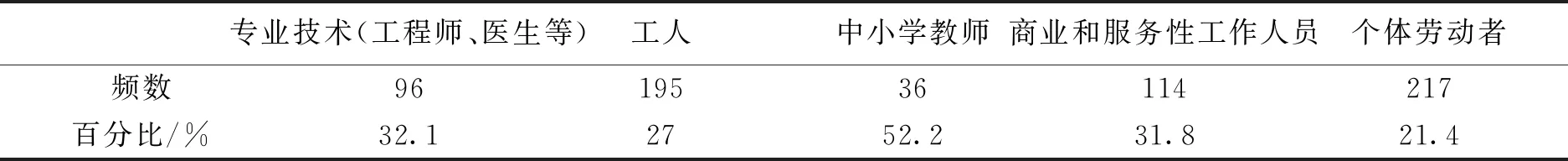

通过比对父亲填写问卷的样本和非父亲填写问卷的样本,发现有一些因素会影响“父亲在场”的行为。表2--7列举了各种条件下“父亲在场”的频数和百分比。频数指的是各种条件下父亲填写该项目的个数,比如表2中,省级示范学校中有102名父亲填写了该问卷。百分比指的是该条件下“父亲在场”的百分数,这是相对于该条件下父亲不在场而言的。比如表2中,省级示范学校的“父亲在场”的比率为32.9%,意味着省级师范学校还有67.1%的父亲不在场。由于某些父亲在某些选项上有缺失值,所以并不是所有的父亲在场总频数都是841。表5只分析了部分主要职业,所以看上去总频数稍少。通过数据对比,可以发现如下结论。其一,父亲的在场会随着孩子的学习情况发生变化。孩子在省级或县级示范学校,其“父亲在场”的比率更大。当孩子在当地的较好学校读书时,父亲在场的概率更高,经过卡方检验发现差异显著(χ2=0.000,p<0.001,df=4),当然实际情况也可能是反过来的,也就是说,有可能是由于父亲在场的程度更高所以孩子就读的学校更好,从已有研究可以发现,父亲参与教养对父亲的教养效能有正向预测作用[18]。其二,父亲的文化程度会影响他的在场。父亲的文化程度越高(本调查样本中有硕士学位的父亲只有5个人,数据不具有代表性),“父亲在场”的比例在增加,从数据中可以看出,父亲的文化程度越高对孩子的教育越重视,经过卡方检验发现差异显著(χ2=0.000,p<0.001,df=4),这与已有研究的结论也是一致的[19]。其三,从事不同职业的父亲在家庭教育中的在场会不同。在数据的对比中可以直观地看到,父亲如果是中小学教师的,在场的比例是最高的,对孩子的教育最为重视,其次是专业技术人员,经过卡方检验发现差异显著(χ2=0.000,p<0.001,df=4)。其四,孩子的成绩影响父亲的在场行为,当孩子的成绩在“上游”时,“父亲在场”的比例最高,经过卡方检验发现差异显著(χ2=0.000,p<0.001,df=4)。

表2 孩子所在学校类型影响“父亲在场”的比率

表3 父亲的文化程度影响“父亲在场”的比率

表4 孩子成绩在班上位置影响“父亲在场”的比率

表5 孩子父亲的职业影响“父亲在场”的比率

(三)“父亲在场”的作用:指点迷津

在关键时刻,父亲的在场比率会增加,经过卡方检验发现差异显著(χ2=0.000,p<0.001,df=3)。孩子的学校在乡镇时,“父亲在场”比率高于县市级、农村学校。可能的原因是,在乡镇一级父亲和母亲的文化水平存在差异,父亲的文化水平普遍高于母亲。在本次调查中,乡镇一级学校孩子的父亲和母亲的文化程度主要集中在初中层次,其次是高中层次,相比较而言,父亲的文化层次高于母亲。仅有初中水平的母亲难以在学习上给孩子做具体指导,因此,在乡镇学校中,“父亲在场”比例相对较高。在农村学校父亲出场的比率最低,在农村学校将孩子托管给其他亲戚的现象明显高于乡镇学校,可见,留守儿童大多在农村一级。尽管乡镇和农村之间的地理位置差异并不明显,但是家长的教育观念却差异很大。

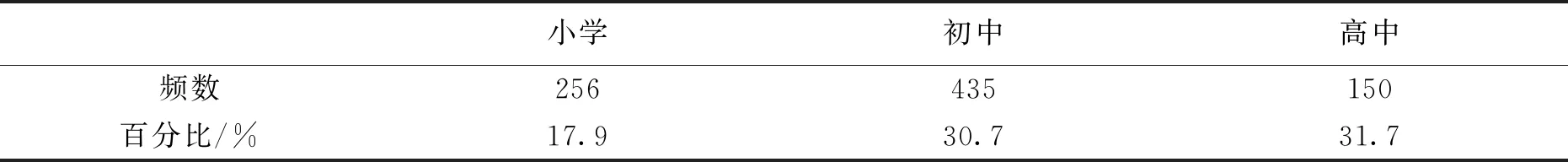

随着孩子就读年级的升高,无论是知识的难度还是教管的难度都开始增大,除父母亲之外的其他人员会感觉到带孩子很吃力。因此,在数据中可以直观地看到,随着孩子就读年级的升高,“父亲在场”的概率增多,经过卡方检验发现差异显著(χ2=0.000,p<0.001,df=2)。在小学阶段“父亲在场”比率只有17.9%,在初中阶段“父亲在场”比率为30.7%,在高中阶段“父亲在场”比率为31.7%。

表7 “父亲在场”比率在孩子当前就读阶段的差异

(四)“父亲在场”的目的:剑指成绩

在对父亲教育焦虑状况的调查中,发现父亲对孩子学习成绩的焦虑程度是最深的,10分是满分,父亲对孩子学习成绩的焦虑分数是7.47分。

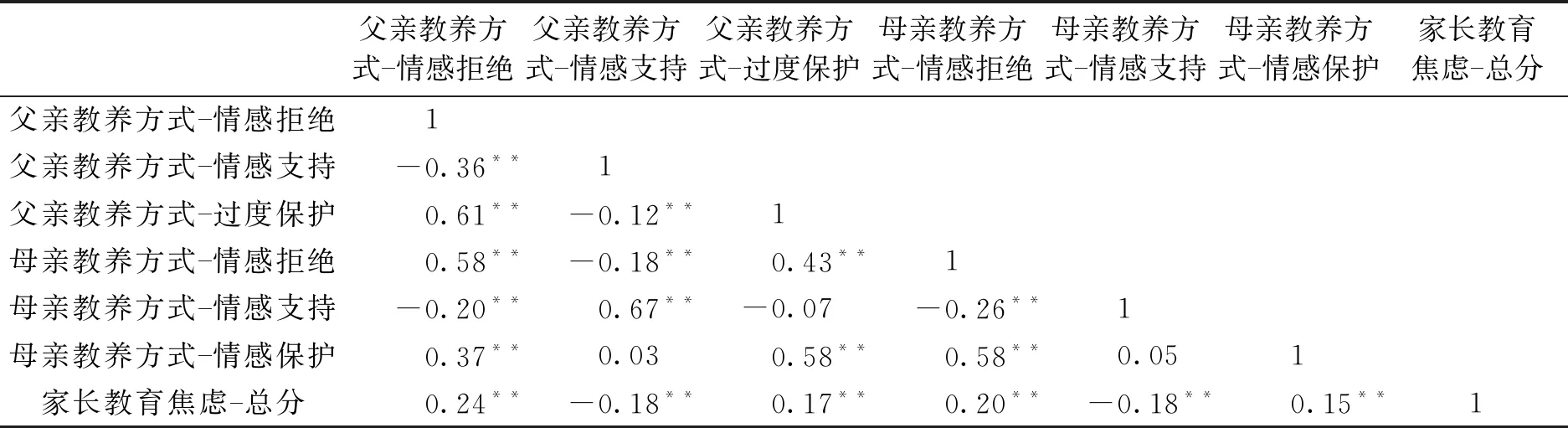

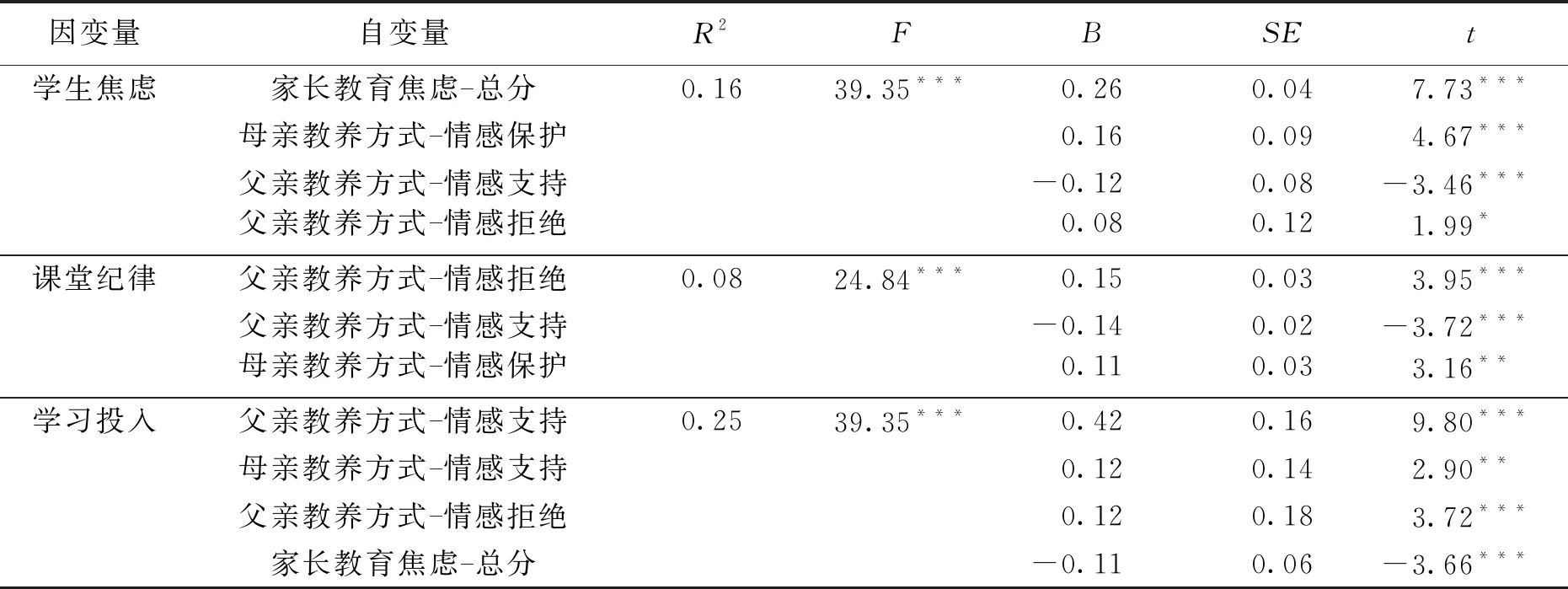

研究以父亲的教育焦虑和父母亲的教养方式作为自变量,把学生的学习投入、课堂纪律、学生焦虑作为因变量进行回归分析。在做回归分析之前,先检查变量之间的共线性情况,结果如表8,大多数变量之间的相关程度并不高。

表8 父亲的教育焦虑与父母亲的教养方式各维度之间的相关分析

表9表明,父亲的教育焦虑对孩子的学习焦虑影响较大,父亲的情感拒绝也会增加孩子的焦虑,母亲过度的保护会限制孩子的自由,增加孩子的学习焦虑。只有父亲的情感支持对孩子的焦虑起到缓冲作用,父亲的情感支持可以帮助孩子对抗焦虑;父亲的焦虑不会影响孩子的课堂纪律,父亲的情感支持会帮助孩子约束自己的课堂行为;孩子的学习投入受到父母亲情感支持的鼓舞,父亲的情感拒绝(对孩子严格要求后的惩罚手段)也会督促孩子的学习投入,而父亲的教育焦虑对孩子的学习投入却起到副作用,会影响孩子的情绪。在三个变量的回归中,父亲的情感支持都对孩子有积极作用,父亲情感拒绝是一把双刃剑。父亲的教育焦虑对孩子具有一定的杀伤力。

表9 父亲教育焦虑、父母亲的教养方式各维度对孩子学习的影响

三、讨论

出场和在场有着很大的区别。“出场”表示一个人在位置上,这个人可以像一个雕像在那里一动不动,也可以像一个傀儡,在别人的指挥下舞动。在很多情况下,一个不重要的人物只需要学会出场,比如作为观众或者听众这些角色的时候。重要的人物往往不是“出场”就可以的,还需要“在场”。英文“the presence of father”可以译成父亲在场。“在场”这一概念的使用更多地在乎一种关系,因为“场”内还会有其他人。“父亲出场”是“父亲在场”的一种基本形式,“父亲在场”可以看作是高质量的“父亲出场”。前文中所用的“父亲在场”的概率更加宽泛,并没有对在场的程度进行要求,也即是把“父亲出场”都看作了“父亲在场”。然而,对于孩子而言,父亲是一个对自己相当重要的人物,孩子期望父亲能够在场。“在场”的时候人精神更加集中、更加全神贯注、更加投入。但是,实际上很多的父亲没有出场,还有一些父亲觉得自己出场就很优秀了,在本研究的质化研究和量化研究发现能够出场的父亲才四分之一,能够做到到场的就更加稀少了。没有灵魂的“出场”不是真正的“在场”,没有用心的“出场”也就是没有“在场”,不在场的教养方式在亲子关系中情感交换之后得到的结果就是疏远的父子(女)关系。在孩子稍小时,父亲可以用自己的权威来管教孩子,当孩子稍大时,失去了感情的羁绊,父亲便没有足够的能力来和孩子进行思想上的交流,等到孩子长大时追悔莫及。

对比本次的质化研究和量化研究,发现研究结论基本一致。父亲在场行为受到父亲教育观念的支配,对教育缺乏认识的家长,往往对自己作为父亲的职责也认识肤浅。大多数父亲并没有意识到父亲角色的存在对孩子成长的重要性。当父亲有这种意识时,对孩子的教养的责任心更大,并且会在行动上付诸努力。优秀的父亲不仅仅会出场,更重要的是会在场。有这样父亲的孩子是幸运的,他们之间的互动会走上良性循环的轨道,而且会带来整个家庭的和谐。不和谐的家庭,往往很难有和谐的父子(女)关系。父亲、母亲和孩子之间的互动是相互的,孩子更优秀的表现会让父亲对自己的教育更有信心,从而,也会强化父亲在场的行为[20]。

“父亲在场”受益的不仅仅是孩子,对父亲自身来说也是一种成长。初为父亲的男人对父职意义的内化,会让他在自身的“爱心”“责任感”“自信”等方面得到成长[19]。父亲在场的行为也需要得到更多人的支持和鼓励,既有来自于孩子的、妻子的,还有学校老师的以及整个社会的。从生态理论来看,“父亲在场”的行为不仅仅是父亲对教育重视的结果,也是整个生态系统对父职意义认知的一种投射[4]。所以,需要从多个方面来促进父亲在场的行为。

四、结论与启示

父亲在场的价值还需要得到更多父亲的认同。父亲在场的概率较低、质量不高,父亲在场的行为受到父亲对父职的认知的影响。父亲所受的教育、所从事的职业都影响父亲对父职的认知。父亲在场的行为可以从几个渠道得到改观。第一,学校对家庭教育的指导,要求父亲更多参与孩子的学习和生活,对父亲参与的重要性进行宣讲;第二,家庭中设立“父亲日”,给父子(女)更多单独相处的机会和时间;第三,让孩子更多表达与父亲相处的意愿,并把与父亲相处的成效呈现出来,提高父亲参与管教的效能感。

在高质量的父亲在场中,父亲不会把自己的焦虑教育传递给孩子,而是自己消化掉;高质量的父亲在场中,父亲会传递给孩子自己的情感支持而不是情感拒绝。给予孩子情感支持的父亲,除了赏识自己的孩子,还会给孩子创造丰富多彩的生活,并且还会以自己的孩子为自豪,这与已有研究一致,父亲的积极心理资本影响孩子的情绪智力[21],学生的亲子关系对其积极心理资本有显著正向影响[22]。情感拒绝的父亲总是以惩罚的方式管教孩子,以苛刻的父亲形象出现。母亲是父子(女)关系的一个调节剂,健康的父子(女)关系中,母亲不是过度保护的,过度保护的母亲限制孩子的自由,对孩子表现出过度的担忧。母亲的健康形象也应该是情感支持的,母亲的情感支持会让父亲对孩子的影响更加健康。不管是母亲还是父亲,他们在家庭教育中的在场都需要更加科学化的指导[23]。

致谢:在本论文的研究过程中,湖北第二师范学院教育科学学院的董文杰、张万双、黄仪同学参与了访谈和部分问卷的分析,对他们做出的贡献表示感谢。