基于地震动参数的城市建筑物震害模拟

——以兰州市城关区为例

张 灿, 陈文凯, 林旭川(. 中国地震局兰州地震研究所, 甘肃 兰州 730000;. 中国地震局工程力学研究所, 黑龙江 哈尔滨 50080)

0 引言

随着中国社会经济的快速发展,城市人口和经济高度集中,一旦城市发生破坏性地震,所造成的人员伤亡和经济损失都会远远超过其他区域。因此,提前做好地震灾害风险评估,了解城市建筑的抗震能力,识别城市建筑物抗震性能薄弱环节,有针对性地对城市建筑物进行维修和加固,可以有效地减少人员伤亡和财产损失。

城市建筑物的震害损失程度通常可以结合当地的地震烈度来衡量。目前,我国的震后烈度分布主要根据现场实地调查得到,这将花费大量的人力、物力和较长的时间。除了传统的实地调查方法,还可以采用区域烈度衰减规律或地震动参数(峰值加速度PGA、峰值速度PGV)等方法得到地震烈度分布[1]。地震烈度和地震动参数的相关性研究起源于1888年[2],经过百年的发展[3-5],日本[6]和美国[7-8]分别得出了与烈度相关性最高的地震动参数为PGA、PGV、SI(谱烈度)以及烈度与地震动参数转换关系。我国的刘恢先于1980年通过对多次地震的震害和烈度实际经验的总结,编制了《中国地震烈度表(1980)》[9],首次给出了不同烈度所对应的PGA和PGV。随着地震烈度评定经验的不断丰富,2008年发布的《中国地震烈度表(GB/T 17742—2008)》[10]和2020年发布的《中国地震烈度表(GB/T 17742—2020)》[11]都相继做了不同程度的扩展和修订。

强地面震动造成的建筑物损毁或倒塌是造成地震人员伤亡的最主要因素之一,因此,开展地震动与建筑物损毁研究是地震工程领域重要的研究课题。日本从1964年新潟大地震后,经过十年的分析与研究,建立了地震动与建筑结构损失率之间的关系[12]。我国最早于1989年开始建筑物震害预测的研究[13],经过数十年的研究与探索[14-22],相关的研究方法与技术已较为成熟。随着计算机技术的快速发展,三维技术逐步被应用到震害模拟中。2002年日本基于地理信息空间技术,通过超级计算机构建了东京市建筑物三维可视化模型来模拟大城市地震灾害[23],我国的杨泽[24]、胡长理[25]、赵鹏[26]及陈相兆等[27]也分别基于3DS MAX和CityEngine等技术和方法进行了建筑物单体和群体震害三维模拟。陆新征等[28-29]和林旭川等[30-31]也都在地震灾害模拟技术方面进行了大量研究。

综上所述,有关建筑物震害模拟的研究已经相对成熟,但以往的研究都是通过设定固定的地震加速度值或地震烈度来模拟建筑物的破坏情况,没有考虑到同一地震所产生的地震动参数分布是不同的,实际地震应用性不足。本文运用地震烈度衰减模型模拟两次地震的地震动参数分布,计算建筑物在不同地震动下的破损情况,结果与实际更为吻合。研究结果也可以为我国首次开展的地震灾害风险普查工作提供技术支撑。

1 研究区与数据介绍

1.1 研究区概况

本文所选取的研究区为甘肃省兰州市城关区(图1)。研究区地处兰州河谷盆地的东部,陇西黄土高原西部地区与青藏高原的交界地区,平均海拔高度约为1 520 m。区域内地质条件复杂,南北两山相夹,地形复杂多变,易受地质构造控制,是甘肃省自然灾害最为严重的地区之一[32-33]。城区南部分布有马衔山断裂、兴隆山断裂等多条规模较大的断裂带,且地震活动性较强。根据《建筑抗震设计规范》[34]的有关要求,兰州市城关区的建筑物抗震设防等级为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。

1.2 数据介绍

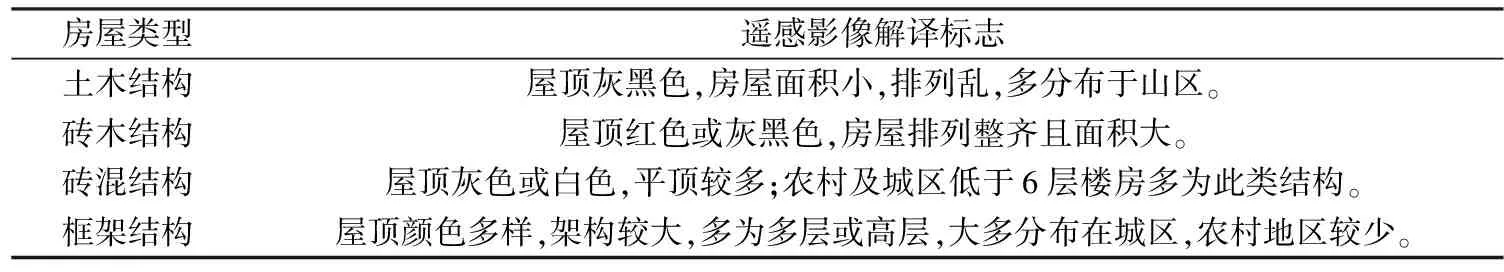

研究区建筑物数据通过2018年兰州市城关区的高分二号遥感影像、实地调查和在线地图相结合的方式进行获取,共有7万余座建筑,数据包含建筑物轮廓、层数、总面积和街道名称等信息。不同结构类型的建筑物在同一烈度下破损程度差异较大。本文根据陈晋等[35]总结的各类建筑物遥感影像解译标志(表1)对2018年拍摄的高分二号遥感影像(空间分辨率0.8 m)进行解译,结合实地调查和在线地图将建筑物的结构类型分为框架结构、砖混结构、砖木结构、土木结构和未设防砖混结构5类(图2)。 >

从图2可以看出,城关区绝大多数建筑物为框架和砖混结构,砖木结构的房屋主要分布于城关区南部的山区,未设防砖混结构主要分布于城中村内。对各类结构的建筑物面积进行汇总,结果列于表2。兰州市城关区框架结构占建筑物总面积的73.83%,砖混结构占建筑物总面积的24.96%,砖木结构占建筑物总面积的1.02%,未设防砖混结构占建筑物总面积的0.19%,土木结构房屋的面积占比可以忽略不计。

2 研究方法

本文采用设定地震方法,模拟两次地震后的建筑物破坏灾害场景,并进行对比分析。分别设定地震发生在马衔山南缘断裂和兴隆山北缘断裂上。由于马衔山南缘断裂上曾发生过1125年7.0级地震,则直接将此次地震震中作为模拟地震震中。为了更好地模拟高烈度下建筑物破坏情况,兴隆山北缘断裂上的设定地震震中选择距离城关区最近的位置。

表1 建筑物遥感影像解译标志(据文献[35])

表2 兰州市城关区建筑物结构类型占比

首先,利用最短断层法烈度衰减模型计算模拟地震Ⅰ(1125年兰州7.0级地震)烈度的空间分布,通过历史震例极震区与模拟烈度空间分布的对比,验证最短断层法烈度衰减模型的可靠性,之后再采用此模型计算模拟地震Ⅱ烈度的空间分布。利用基于弹塑性时程分析方法的城市震害模拟器对两次地震进行建筑震害损伤的模拟,通过对它们的模拟结果进行对比分析来研究不同地震烈度下城关区建筑物的破坏情况。具体流程如图3所示。

2.1 地震烈度衰减模型

本文采用司宏俊等[3]研究的最短断层法地震烈度衰减模型进行地震峰值加速度的模拟计算。该方法以震中位置为中心,生成一定范围的公里格网与格网点,通过寻找距离每个格网点最近的地表破裂点,计算每个公里格网的PGA值,其公式为:

lgPGA=b-lg(X+c)-kX

(1)

式中:PGA为地震的峰值加速度,单位为m/s2;k为黏弹性衰减的系数,该系数是按地区来设定适当的值,本文取值0.003;

c为使地震的最大加速度值在断层距离较小的地方饱和的系数值,表达式为:

c=0.005 5×100.50MW

(2)

式中:MW为地震矩震级。

X为断层最短距离,单位为km,表达式为:

X={[(x1-x2)2+(y1-y2)2+1]1/2+1}1/2

(3)

式中:x1、y1分别为格网点的经度和纬度值,单位为km;x2、y2为距离每个格网点最近的断裂点的经度和纬度值,单位为km。

b为支配距离衰减曲线的绝对值的回归系数,表达式为:

b=aMW+hD+∑diSi+e+∈

(4)

式中:a、h、di均为回归系数,本文分别取值0.58、0.004 3、0;Si为虚拟变量,表示断层的类型;D为地震震源深度,单位为km;MW为地震矩震级;e和∈分别为常数和标准偏差,本文e取值0.61。

2.2 基于弹塑性时程分析的震害模拟

本文采用城市震害模拟器[30]对建筑物进行震害模拟。该系统以建筑物自动化建模为核心,基于弹塑性时程分析方法获取每栋建筑物在地震动作用下的楼层响应和统计信息,选用《建(构)筑物地震破坏等级划分》[36]中的建筑物损伤指标定义建筑物的损伤等级,最后生成VTK格式的可视化数据文件,在Paraview等可视化软件上展现三维可视化结果。

图3 技术流程图Fig.3 Technical flow chart

弹塑性时程分析法一般公式为:

(5)

3 结果分析

3.1 地震动参数分布模拟

(1) 最短断层法烈度衰减模型适用性验证

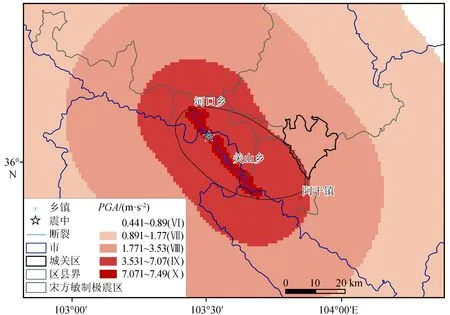

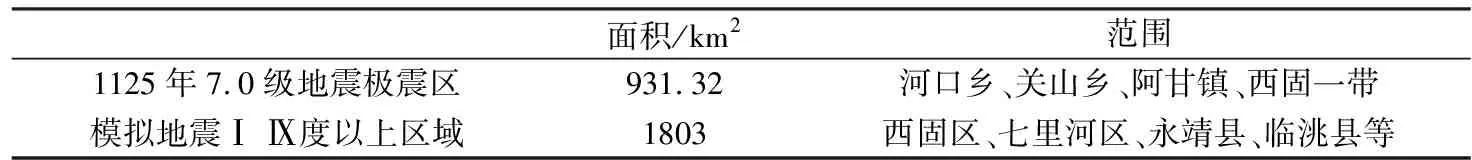

以震中位置为中心生成300 km×300 km的格网(附带格网点),寻找距离每个格网点最近的断裂点,计算每个公里格网的PGA值。根据中国地震烈度表(表3)进行分类显示,结果如图4所示。

由图4可以看出,1125年7.0级地震模拟烈度的最大烈度为Ⅹ度,分布于现兰州市的西固区、七里河区,临夏回族自治州和定西市;Ⅸ度区分布于现兰州市的西固区、安宁区、七里河区、红古区、皋兰县和永登县,临夏回族自治州和定西市。将历史地震极震区与模拟地震Ⅸ度(重灾区)以上区域的面积、范围进行统计,如表4所列。

表3 地震烈度对照表(据文献[10])

1125年7.0级地震的极震区为现今的河口乡、关山乡、阿甘镇、西固一带[37-38],均位于模拟地震Ⅰ的Ⅸ度及以上的区域内,与模拟烈度的结果相符。从面积上看,二者相差较大,分析有以下几点原因:(1)本文以整个马衔山南缘断裂带作为破裂带来模拟地震烈度,而真实地震发生的破裂度有可能小于整个断裂带长度,因此模拟的烈度范围会大于真实的烈度范围;(2)1125年7.0级地震的极震区范围是根据史料记载得出的大致范围,存在一定的偏差。因此,综合分析来看,最短断层法烈度衰减模型是研究历史地震烈度空间分布的一个较好模型。

图4 模拟地震Ⅰ烈度(1125年7.0级地震)峰值加速度分布Fig.4 Peak ground acceleration distribution of simulated earthquake Ⅰ (1125 MW7.0 earthquake)

面积/km2范围1125年7.0级地震极震区931.32河口乡、关山乡、阿甘镇、西固一带模拟地震Ⅰ Ⅸ度以上区域1803西固区、七里河区、永靖县、临洮县等

(2) 模拟地震Ⅱ峰值加速度模拟

模拟地震Ⅱ的震中设定于兴隆山北缘断裂上,位于兰州市城关区的正南部。从图5可以看出,模拟地震Ⅱ的最高烈度为Ⅹ度,分布于兰州市的七里河区和榆中县,Ⅸ度区分布于兰州市的城关区、安宁区、七里河区、榆中县,临夏回族自治州和定西市。相较于同矩震级的模拟地震Ⅰ,城关区所在区域的地震烈度提高1度。因此,下一步将基于两次地震的模拟烈度结果,模拟和分析城关区建筑物分别在Ⅷ度和Ⅸ度烈度下的破坏情况。

3.2 建筑物震害模拟

首先,将建筑物的位置和外形数据转化为建筑楼层和质量信息,结合历史震害经验、抗震设防规定以及参数标定工作,给出建筑结构物理参数以及计算模型的所有参数。然后,根据衰减关系获得PGA分布以及与当地设计反应谱匹配的地震波形,采用弹塑性时程分析方法得到每栋建筑的地震响应,包括结构位移、变形、损伤等级等。最后,导出每栋建筑的破坏清单,并将结果进行三维动态可视化展示(图6)。

模拟结果的可视化信息主要包括全方位视角下的城关区建筑物的变形、位移过程以及损坏指标的分布,实现了每栋建筑在不同时间、固定地震动条件下的地震响应结果。在可视化中,将基本完好的建筑物定义为灰白色,轻微破坏的建筑物定义为蓝色,中度破坏的建筑物定义为黄色,严重破坏的建筑物定义为橙色,完全毁坏的建筑物定义为红色。

从图6(a)可以看出,在Ⅷ度烈度下,城关区建筑物轻微破坏的居多,基本均匀的分布于整个城区;中度破坏的建筑物较多分布在城区的西南部以及北部;严重破坏以及严重毁坏的建筑物主要是未设防砖混结构、城中村区域以及厂房,主要分布于东部和南部的山区。从图6(b)可以看出,在Ⅸ度烈度下,城关区建筑的影响较为严重。城区内没有基本完好的建筑,大部分建筑为中度破坏,轻微破坏的基本为

图5 模拟地震Ⅱ峰值加速度分布Fig.5 Peak ground acceleration distribution of simulated earthquake Ⅱ

图6 不同烈度区城关区建筑物震害模拟三维图Fig.6 Three dimensional simulation of earthquake damage of buildings in different intensity areas of Chengguan District

框架结构的超高层建筑,严重破坏的建筑物主要为城中村以及工业厂房,毁坏的建筑集中分布于南部的山区。对城关区建筑物破坏的模拟结果进行数据提取分析,结果如图7以及表5所示。

图7 不同烈度区城关区建筑物震害结果分类Fig.7 Classification of earthquake damage results of buildings in different intensity areas of Chengguan District

烈度破坏等级无损伤面积/m2占比%轻微破坏面积/m2占比%中度破坏面积/m2占比%严重破坏面积/m2占比%完全毁坏面积/m2占比%Ⅷ度919 978.80.6794 783 449.769.2839 653 757.528.98745 627.40.54713 216.80.52Ⅸ度0018 708 662.213.7599 129 518.672.3816 774 045.512.321 495 559.31.10

(1) Ⅷ度烈度下建筑物震害模拟分析

从图7(a)可以看出,当烈度达到Ⅷ度时,建筑物以轻微破坏和中度破坏为主。从破坏面积来看,轻微破坏和中度破坏的建筑占比最多,分别为69.28%和28.98%,其余破坏类型的建筑占比均匀。从建筑结构来看,基本完好的建筑全部属于框架结构,高度基本在100 m以上,属于超高层建筑;轻微破坏的建筑以框架结构和3层以下的砖混结构为主,包含少部分6层以上的砖混结构;中度破坏的建筑以砖混结构为主,包含少量的8~28层的框架结构;严重破坏的建筑以砖木结构为主,包含少量的未设防砖混结构;毁坏的建筑基本为未设防砖混结构以及少量的砖木结构和土木结构。从位置分布来看,基本完好的建筑分布相对分散,主要集中于新建的商业地带,轻微破坏和中度破坏的建筑均匀分布于整个城区,严重破坏的建筑集中分布在城区南部的山区,毁坏的建筑主要分布于城区各处的城中村内。

(2) Ⅸ度烈度下建筑物震害模拟分析

从图7(b)可以看出,当烈度达到Ⅸ度时,建筑物以中度破坏为主,没有基本完好的建筑。从破坏面积来看,中度破坏的建筑占比最多,为72.38%;轻微破坏和严重破坏的建筑占比分别为13.75%和12.32%;毁坏的建筑占比为1.10%。从建筑结构来看,轻微破坏的建筑以框架结构为主,包含少部分低层的砖混结构;中度破坏的建筑以砖混结构为主,包含少部分8~28层的框架结构;严重破坏的建筑全部为3层以下的砖木结构以及未设防砖混结构;毁坏的建筑基本为未设防砖混结构、砖木结构、土木结构以及少量的低层砖混结构,该部分的砖混结构基本分布于震中附近,受到的地震动作用较强,因此,造成的破坏较为严重。从位置分布来看,中度破坏和严重破坏的建筑均匀分布于整个城区;轻微破坏的建筑除了分散于城区各处外,还集中分布于距离震中位置较远的城区北部,该部分区域位于8度烈度下,因此,对建筑物造成的破坏相对较轻;毁坏的建筑集中分布于城区南部的山区。

(3) 对比分析

由图7(a)、(b)对比可见,当烈度达到Ⅸ度时,城关区建筑的破坏程度远高于在Ⅷ度区的破坏程度。随着模拟地震的地震动作用的增强,基本完好的建筑消失,轻微破坏的建筑大幅减少,中度破坏和严重破坏的建筑急剧增多,城区南部山区的建筑破坏等级更是整体提高。根据《建筑地震破坏等级划分标准》,中等破坏的建筑即有可能造成人员伤亡。以上两次地震的震害模拟结果都表明,框架结构的抗震能力普遍较好,3~7层的砖混结构是设防以及震后救援的重点。而该部分的建筑中,包含大量的居民楼以及商业区,是人员集中的区域,所以应在这样的区域完善突发事件的相关应急预案,如人员撤离以及周围避难场所的建设等。城区南部的商业用房、工业厂房也是需要重点关注的区域。该部分建筑包含了较多的物流园区以及各种工厂,是人员的高度聚集区,建筑的严重破坏或者毁坏,首先就会造成大量的人员伤亡。而由于该部分建筑有化工产业等特殊用途,可能引起火灾、爆炸以及有害气体泄露等严重的次生灾害。城区内多处城中村区域均出现了中度破坏以及严重破坏,而这些区域内老人、孩子数量较多,房屋设施比较老旧,也可能出现较多的人员伤亡,因此应当着重于城中村区域的房屋修缮加固以及日常的地震科普知识宣传工作。

4 结论与讨论

本文采用最短断层法烈度衰减模型,模拟两次地震的地震动参数空间分布,首先通过与实际地震高烈度区分析比较,验证了该模型模拟地震烈度的可靠性;然后利用区域弹塑性时程分析法,分别给出两次模拟地震对城关区建筑物造成的破坏情况。主要结论如下:

(1) 本文中使用的地震烈度衰减模型所模拟的地震烈度与历史地震极震区较吻合,说明该方法是研究历史地震烈度空间分布的一个较好的模型;

(2) 当地震烈度达到Ⅷ度时,城关区的建筑物总体抗震性能较好,符合8度设防的建筑要求;

(3) 当地震烈度达到Ⅸ度时,破坏严重的建筑结构类型主要为以居民楼和商业为主3~7层的砖混结构;城区南部的山区以及城区内的城中村破坏严重。

本文研究可以为自然灾害综合风险普查工作、震前风险评估以及震后救援工作提供科学依据。本研究采用的地震烈度衰减模型是针对日本地区提出的,需要根据区域地理环境进行改进。下一步,我们将采用近年来获得的强震观测数据和实际现场调查烈度,详细分析典型地震烈度衰减模型,通过统计学方法获得适合我国西部地区的地震烈度衰减模型。