小说与生活世界的复杂性

——文学叙事中的长程相关与多重分形

◆十三维

被诋毁的塞万提斯的遗产

小说是什么?为什么小说在现代世界里会越来越复杂?

对这个问题的回答,也许不仅关乎文学本身,更关乎我们当下的生活,和人类历史与未来的道路。

在经历过第一次世界大战创伤后,20世纪哲学家、现象学创始人胡塞尔,在去世前谈到欧洲人性危机时曾说:“灾难的根源其实不在现代,而在前现代世界的初期,在伽利略和笛卡尔那里。自那时欧洲理性和科学主义兴起,就将世界缩减成了科学探索的一个简单对象,从而将具体的生活世界排除在外了。因此专业愈是分工,人们掌握的知识越精深,就变得越盲目,既无法看清世界的整体,又无法看清自身。”[1]

在这个过程中,传统价值也逐渐趋于不断崩塌,人们不再有确定不移的信仰,世界被不断祛魅,基于简单规律的机械世界与工具理性,被刻在人们心里,渐渐取代了复杂而丰富的生活与人性本身。这一观念的极致即拉普拉斯式决定论和牛顿绝对时空下的钟表宇宙。

然而不管人类观念怎样变迁,都无法掩盖世界本身的复杂性,即使冠以科学之名。在二十世纪初,物理学的“两朵乌云”——迈克耳孙—莫雷实验测量零结果和黑体辐射问题,催生了相对论和量子力学,罗素悖论引发了第三次数学危机,以及非线性科学与混沌革命下诞生的复杂系统科学,让即使在科学体系内部都已经窥见到了确定性的丧失。这些源于笛卡尔的理性遗产,一种简化、还原、追求确定价值的世界观,与复杂世界的矛盾在近代开始爆发,它包括人性在资本下的加剧异化、国家和民族主义兴起、两次世界大战、现代性和后现代主义种种思潮等。

在胡塞尔看来,这就是人的异化与现代性危机的根源。这种简化论态度,与哲学家Michael Mien Gillespie在《现代性的神学起源》中认为现代性起源于更早的中世纪唯名论相一致[2]。人们将原本属于上帝不可还原的神性赋予国家、民族甚至自由、爱情等任何简化的概念形成了现代神话,这就成为了逃避复杂世界下价值冲突的根源。

然而,人们真的遗忘了“存在本真”、遗忘了生活世界的复杂性与丰富性了吗?

捷克小说家米兰·昆德拉认为,实际上并非如此。只不过大多数哲学家忽视了,在笛卡尔之外,其实还有另外一位现代的奠基人,他就是西班牙文学巨擘塞万提斯。在火药胜过骑士精神的年代,是《唐吉诃德》这部终结骑士传奇的最后一部骑士传奇,穿梭于虚构和现实之间,开创了真正意义上的现代小说:一种立足于整体人类延续性,探索世界复杂性和生活何以可能的叙事艺术。

在《受到诋毁的塞万提斯遗产》这篇文章中他说:“小说的精神是复杂性精神。每一部小说告诉读者:‘事情不像你想的那么简单。’这是小说的永恒真理……小说的精神是连续性精神:每一部作品都是以往作品的一个回答,每部作品都包含着小说的全部以往经验……”[3]

昆德拉认为,从现代的初期开始,小说就一直忠诚地陪伴着人类。它也受到古希腊式“认知激情”(被胡塞尔看作是欧洲精神之精髓)的驱动,只不过是去探索人的具体生活,保护这一具体生存领域逃过“对存在的遗忘”,让小说永恒地照亮复杂的“生活世界”。

是小说告诉我们,世界是不能被简化的,它并不是实验室那台冰箱里的大象,而是一个活生生的、充满各种可能性、复杂而丰富的整体。那么,作为哲学家的胡塞尔,和作为小说家的昆德拉说得有道理吗?

这些我们人类心中缠绕已久的疑惑和不确信性,也许简单的科学已不足以做出结论。那么让我们看看伴随混沌与秩序诞生的复杂科学是如何做出解释的。

小说的叙事复杂度:长程相关性与多重分形

复杂科学作为一种既基于整体观系统考察事物,又研究具体不同领域情况的新科学方法范式,往往会首先研究某种系统的复杂性指标。对艺术也是如此。2019年有一项研究表明,对“结构复杂度”的衡量[4],即一种去除背景噪声之后的信息熵大小,是预测人们对图像审美偏好的良好指标,它说明认为人们所认为的“美”往往处在随机和秩序中间分布的信息量大小。

作为基于文本书写的叙事艺术,小说的故事情节和内容不仅可以超出现实逻辑,长度不受限制,形式也非常自由。那么在叙事文本中是否可以找到类似的复杂性指标,可以用来评判一部叙事文本的“好坏”?

一个很自然的想法还是文本所蕴含的信息量。然而,即使排除了随机获得全部有效信息,文学艺术毕竟不是记事,它要求叙事文本内容之间有高度的关联。仅仅是对各种信息的罗列,其间没有因果关系,连故事要素都无法聚齐,更别说构成小说了。否则,一部辞典的信息量显然会超过任何一部经典名著。

在 2016年的《Information Sciences》杂志上,一个波兰物理学家团队研究了这个问题,发表了一篇名为《Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts》的论文,他们选取了世界范围内的一百多部文学经典作品进行了文本复杂度分析。

通过研究这些名著中句子长短和结构的变化,他们发现,绝大多数作品中都有一个十分有趣、同时又具备美学价值的最佳结构。这种结构不仅包含了一定程度上的自相似性,即作品每一个小部分在延展开之后和整体的结构协调一致,不同句子间的长度变化还呈现出一种级联性的长程动态关联。对复杂科学而言,前者是分形结构的典型特征,而后者则是复杂网络系统的一种属性。在此基础上,研究者们提取了两个指标作为评判一部作品叙事复杂度的标准:长程相关性(long-range correlations) 与多重分形复杂度(Multifractal)。

这里先说多重分形。要了解多重分形首先要理解分形(Fractal)。从数学上讲,分形是几何学在非整数维度的推广,譬如相对于一维的直线和二维的平面,分形理论创始人曼德勃罗(Benoit Mandelbrot)计算出英国海岸线维度大约是1.26。这是现实世界的图形。还比如,从一个三角形开始不断取三等分构造的科赫雪花曲线,其分形维度为log4/log3。但不管怎样,最终分形的图案或系统都会呈现出一种部分和整体之间的自相似特征。

多重分形是分形系统的推广,对后者单个指数的分形维数已不足以描述整个系统的动态,而是需要一个连续的指数即奇异谱(Singularity spectrum,亦称多重分形谱)函数进行描述[5]。在直观上可将多重分形形象地看作是由大量维数不同的单一分形交错叠加而成。多重分形系统在自然很常见,包括海岸线的长度、完全展开的湍流、太阳磁场的变化、心跳的动力过程、人类的步态和大脑活动等等。可以看到,一个系统的多重分形程度越高,那么部分和整体之间的关联就会越强、就会越充满丰富的细节。

多重分形可以被认为是系统在空间或频域上复杂性的反映。而对于时域,即时间序列事件或状态相关的复杂性度量,一个重要的指标是赫斯特指数(Hurst exponent)。它起初被用来分析水库与河流之间的进出流量,后来被广泛用于各行业的时序数据分析,如金融市场和社会活动。利用赫斯特指数可以表征网络流量时间前后的相似性,数值越大,说明状态间的相似程度就越高,即整个系统是一长串相互联系事件的结果。对赫斯特指数而言:

(1)0≤H<0.5,序列具有反持续性,有偏的布朗运动,均值回归过程;

(2)H=0.5,时间序列毫无规律,相当于随机的白噪声;

(3)0.5<H<1,表明时间序列存在长期记忆性。

对于文学作品而言,可以看到多重分形和长程相关性分别刻画了文本的空间和时间上的语言特征。这恰好对应了昆德拉所说的小说的“复杂性精神”和“持续性精神”。

对名著文本数据进行复杂性分析

那么具体而言,如何基于二者对文本数据进行复杂性分析呢?

在人类原本的自然语言即口语中,使用短句一直是有效的交流方式。但是,仅由此类句子组成的文本看起来很机械,读起来很无趣。相对地,以书写为主要载体的小说,其特征是由长句组成,在阅读上需要大量的理解力并可以反复阅读以进行深入理解。因此,可以着眼于文本的句长变化开始对小说进行研究。

研究者们首先定义了句长变异性(sentence length variability,SLV)的统计变量,然后选取了113种英语、法语、德语、意大利语、波兰语、俄语和西班牙语文学文本的语料库。

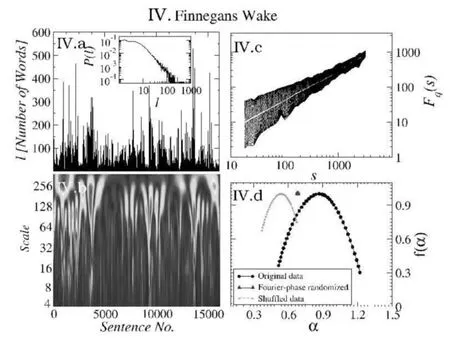

设一个连续的句子j包含一系列的单词,长度以所包含的单词数l(j)表示。可以看到,句子是纯粹由语法定义截取的,是一个以大写字母开头并以句号结尾的单词序列。由此,可以由傅里叶变换的模平方(Fourier Transform modulus squared)得到代表短句和长句长度分布的功率谱密度(power spectra)函数 S(f):

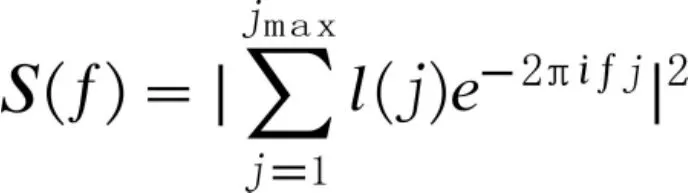

通过对句长变异性S(f)的功率谱函数研究发现,这些文学名著文本的短句和长句二者之间存在一种具有周期规律性的分布,其中涉及到各种长度句子的自相似分布和交替性级联。结果如图1所示:

图1:所统计作品的谱密度分布,横坐标是频率,纵坐标为句长

图1所示可以用1/(f^β)波动(噪声)来理解。对于随机文本,功率谱会是一条平行直线,即S(f)=k常数,此时β=0,这意味着其句长分布没有规律,即呈白噪声。而对表征名著文本句长变异性的S(f),可以发现β大多数在1/4到3/4之间,其中最高是亨利·詹姆斯的《奉使记》(The Ambassadors),下限是 Artamène ou le Grand Cyrus,有史以来最长的小说之一。而对大多数文本,平均标度β≈1/2。

β的存在,从直观上意味着文本句子长短分布不是随机分布,而是好像每隔一段时间间隔进行不同深浅的“呼吸”,且每一次之间具有记忆性。这里好像体现了文学作品仿佛有生命活动一般的韵律,后面还会说到。对于赫斯特指数H,由于β=2H-1,因此这里就可以求出代表长程相关性指标的H值。

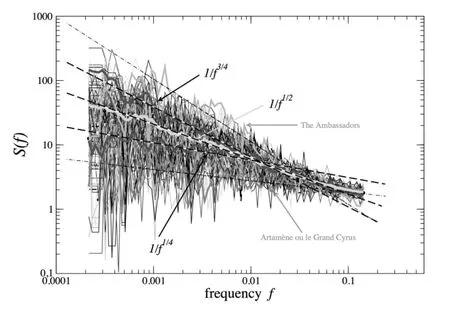

更令人瞩目的是,具有超文本形式的“意识流”小说,表现出了一种更加复杂、相互交织、不可还原的分形集结构特征,即多重分形的非线性结构特征,它通过多重分形谱f(α)刻画。如图2右下所示,f(α)是具有特定α点集的分形维数。对于一个多重分形序列,f(α)通常被假设为类似于倒抛物线。其中抛物线宽度△α=α_max-α_min代表了多重分形程度,即被视为文本复杂度的一种度量。

图2:意识流小说家乔伊斯名著《芬尼根的守夜灵》的多重分形特征

谁是最复杂的小说?

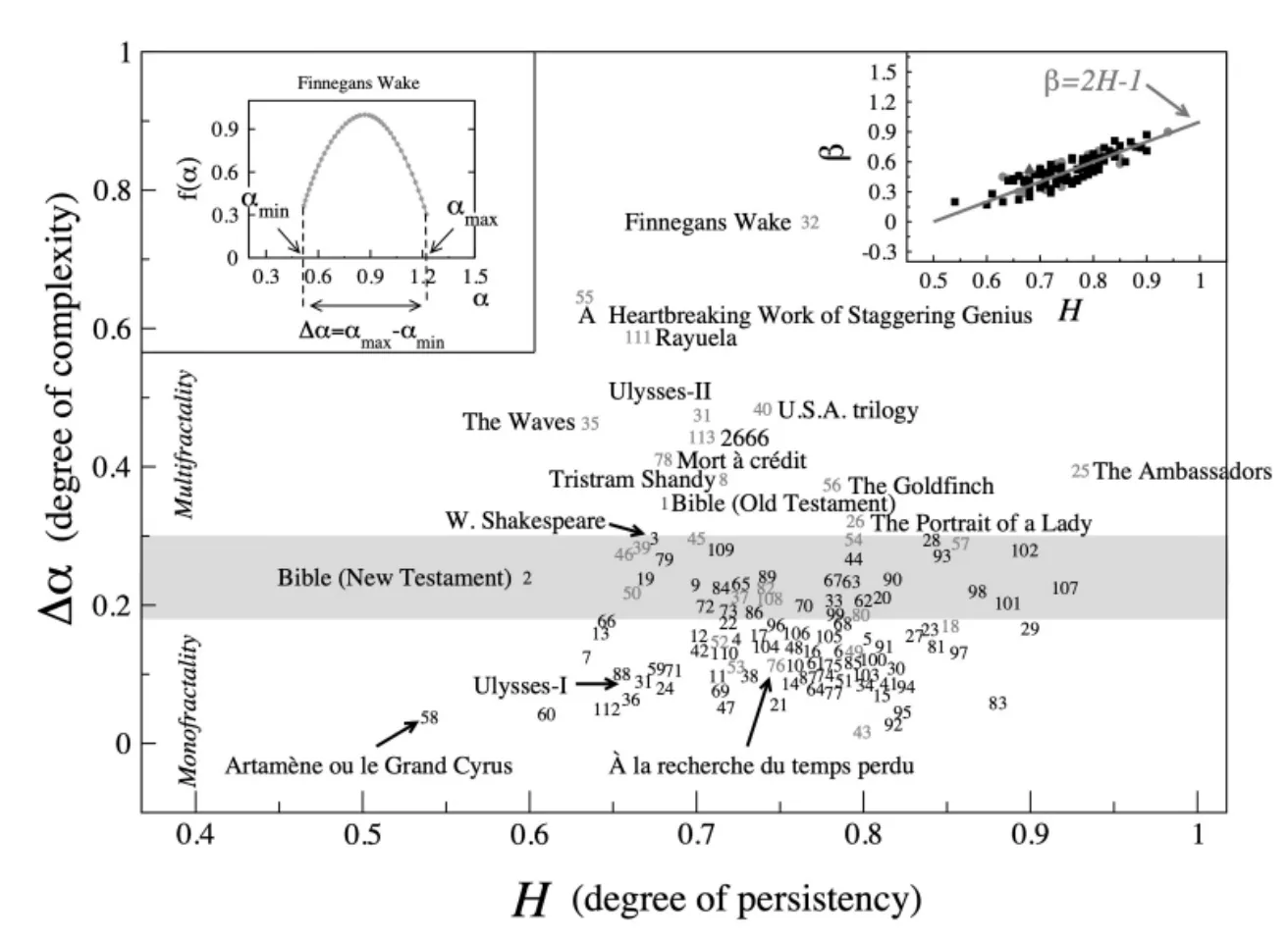

如上所述,在对一百多部名著进行分析后,研究者得到了代表小说文本复杂性的两个指标。结果如图3所示:

图3:一百多部名著的长程相关性与复杂度统计

横坐标H,即赫斯特指数,H越大说明文本单词之间的长程相关性越大;

纵坐标△α,是多重分形谱指数的极值差,数值越大则越说明文本的多重分形复杂度越高。

从图中我们可以看到,几乎所有作品的赫斯特指数都大于0.6。而当0.5<H<1时,表明时间序列存在长期记忆性,这说明了几乎所有被统计的世界名著都存在长期记忆性,即文本上下文之间是高度相关的。这一点很不寻常,要知道,在计算机自然语言处理的n-Gram Model中,这是一个统计语言模型,会假定第n个出现的单词只与第n-1个单词相关。例如在1-Gram Model中单词只与前一个单词相关。而通常最多使用到是3~5,总之是一个有限值,不然会消耗几何级增长的算力进行训练。然而,对于文学名著而言,所有位置之间的单词都可能是相关的,它们之间有一种基于作者创造下内在的联系(甚至可能产生新的单词排列和用法),而非一种基于统计分布的文本生成,或者如词典一样的机械堆砌。这点除了小说外,在诗歌中可能会表现明显。因此可以说,基于赫斯特指数的长程相关性,度量了文学作品中文本之间的持续性和内在联系。

让我们通过这两项文本复杂性指标对作品进行解读,会发现很有趣,也非常符合人们对名著们直观感受的结果。例如,不仅意识流作品往往具备更高的多重分形复杂度,其中最高的还是著名意识流作家乔伊斯的《芬尼根的守夜灵》(Finnegans Wake),△α=0.74,H=0.77。

这部作品本身就是一个正在进行时的传奇,它被称为比意识流神作《尤利西斯》更晦涩难懂的一部真正的天书。乔伊斯在写完这本书之后,就曾经说,这本书的谜题至少可以让评论家们忙上三百年。而粉丝们为了早日破解甚至成立了加速进程的网站,但至今尚未完全破解。也正因为如此,它的翻译异常艰巨,日本曾经有过三个人先后翻译《芬尼根的守灵夜》,第一个失踪了,第二个神经出了毛病,第三个才翻译完[6]。

这部作品还有很多趣事,比如物理学中“夸克”(Quark)这个代表基本物质单元的词就来自这部小说。显然,这种全新的单词或用法,是无法基于以往历史文本数据进行生产而产生内在联系的。如今来看,伟大的作家果然就是自信,这部所有统计文本复杂度最高的作品,至少说明乔伊斯当年没有吹牛,深知自己文学水平和创造能力。

除此之外,同样是乔伊斯的《尤利西斯》,拉美作家胡利奥·科塔萨尔的《跳房子》(Rayuela),罗贝托·波拉尼奥的《2666》,伍尔夫的海浪《The Waves》,都具有相当高的多重分形复杂度。同时可以看到,希伯来《圣经》和莎士比亚的作品,作为前现代文本,也具有可圈可点的表现。经典作品总是读之不尽、常读常新,必然具有一定复杂性的丰饶,这种直观经验也无疑符合本文研究的统计结果。

还有一些小说,例如《A Heartbreaking Work of Staggering Genius》(中译:《怪才的荒诞与忧伤》)这本书在出版后评价一般,然而却具备很高的多重分形复杂度。在文学历史上,确实有不少作品出现后长期被埋没,后来才被文学评论家或作者们挖掘成名著。因此,通过这项研究的结果或许可以进行某种预测,具备高复杂度、高长程关联的作品,结合评论者的主观感受预测,会不会很可能就是时代遗珠而被未来追认的经典?

小说的复杂与复杂的世界

从前面的分析我们已经看到,长程相关性与多重分形复杂度,是代表小说叙事复杂程度的两个良好指标,与我们对小说直观经验和文艺评论相吻合。

那么,小说是否真的如昆德拉所说,是人类复杂性的反映呢?

除了以上两个指标之外,让我们回到最开始的标度β,它是文本中词频缩放频率的幂值。在图3右上可以看到在 β=2H-1附近分布的取值,几乎都在1/4到3/4之间,平均为1/2。在这些文本的β的取值同样非常有趣,根据一系列的研究,它不仅符合人类音乐和声音的频率,还包括心率、认知,甚至自发性大脑活动以及其他“天籁之声”[7]的频率。同时,与审美偏好的研究类似,它也代表了某种随机性和有序性的平衡(如上当β=0时是完全随机性)。

从频率分布作为一种活动韵律角度来看,人类写作似乎真的与生命活动和自然现象高度相关。《诗经·毛诗序》言,“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗”。唐宋八大家之一的韩愈,曾说“气盛,则言之短长与声之高下者皆宜”。也就是说,文章风格甚至能反映出一个人的精神气质与人格境界,见字如面了。

正因为如此,人类世界和人主观精神的复杂性就会在作品中体现出来。

在这篇论文引用的后续研究中,一个中国团队用类似的方法研究了中国两千多年主要文本单词长程相关性的演变[8]。他们发现,对于篇幅较大的文本,其赫斯特指数有明显增加,并认为导致汉语中字长和句长的增加的原因,是由于中国社会文化发展和语言结构的自适应特性(词距与词长)。

这就涉及到了语言演化的问题。一项生物语言学的研究曾经表明,增加更多的信号并不能提高语言的准确性,相反,语言演化是通过仅使用少量信号来描述更多有价值的概念来实现的。[9]而通过将信号(音素)组合成单词,使用构词法组合成单词来扩展,就可以克服语言固有误差导致的通信阈值。这样,单词长度虽然变长了,但通信最大值也因之呈现出指数级增长。

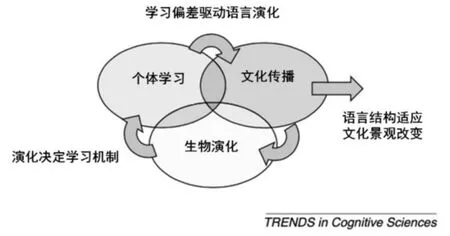

因此,不仅由于人类个体生命体验和思想的创造,随着人类社会发展、世界新的知识增加,新的语言词汇也会以新的构词的方式涌现,将世界的复杂度反映到语言中,尤其是文艺作品中去。在认知科学期刊《Trends in Cognitive Sciences》上有一篇语言研究综述指出,语言的演变受到与个体、生物因素循环作用的文化三方面综合影响[10]。

同时,更为重要的是,语言和社会,文艺和文化之间的影响不是单方面的。语言和文艺不是单纯反映世界,相反,符号和文字系统的发明是人类最早创造复杂系统的尝试。语言学家已经证明,语言的能力就是从一组有限的元素中产生无限范围表达的能力[11]。

图4:个体学习、生物演化、文化传播与语言关系

在有限元素经过无限递归后,“多即不同”[12],一个复杂的精神世界,便能由物质世界自行涌现,这种“虚构”的能力,通过人类心智的循环效应再反过来推进人类现实世界的发展。不过这种影响主要通过人类持续对世界的范畴化和归类活动,而非简单的所谓萨皮尔-沃尔夫假设(Sapir-Whorf hypothesis)式的语言相对论。一项研究指出[13],语言主要从四个方面对文化和社会产生影响:

1.Efficiency in Transmitting Category Information:(比行动)更准确稳定地传达信息

2.Conceptual Innovation and Change:概念创新,新的归类、隐喻、时空观

3.Scope of Application:超过生存范围规范的探究,如个体美的体验、宗教体验等

4.From Models to Moral:超越模型和顺从,进行反思和道德评价

科普大师卡尔·萨根在《伊甸园之龙》[14]中曾说,文字这种体外信息的能力出现,让人摆脱了对预先编码遗传信息的依赖。非虚构的书写用来记录和探索自然与社会,形成历史、哲学或科学。而虚构书写——即文学,无论是脱胎于神话的史诗,模拟人世悲欢的戏剧,抒发个人情志的抒情诗,抑或是探索人可以有怎样生活的小说,都付诸于人类生存意义的激发和生命可能性的创造。如果说代表物理世界的Nature是来自造物主造化,那么在第六天后,人所能真正从事的创造活动,便是基于文字在精神世界的创造了。

别林斯基曾评价莎士比亚,“他的每一个剧本都是一个世界的缩影,包含着整个现在、过去及未来”。而2019年去世的文学评论家哈罗德·布鲁姆则说“正是莎士比亚创造了我们”,法国小说家大仲马亦言“创造得至多的是莎士比亚,他仅次于上帝”。

这些伟大的作家,通过在语言上的创造,不仅带给我们一双观看世界新的眼睛、创造出了新的文化世界,还能直接影响社会现实,成为改变世界的力量。例如,管理学大师詹姆斯·马奇在教学生涯中都不讲授管理了,就讲诗,讲《哈姆雷特》和《唐吉诃德》。鲁迅在《摩罗诗力说》亦曾快言:“意太利分崩矣,然实一统也,彼生但丁,彼有意语”。一个民族,一个国家,就此因一部史诗而成。乃至,诗人雪莱更是直言,“诗人是未经正式承认的世界立法者”。

最终,我们得以知晓,在科学之外,最好的文学作品,一直创造着世界,并塑造着我们,让我们得以应对愈加不确定性的世界,与我们在复杂的世界中共同起舞。

人类将去往何方?这是一部波澜壮阔的宇宙史诗。

注释:

[1]参见【德】胡塞尔:《欧洲科学的危机与超越论的现象学》,商务印书馆2001年版。

[2]【美】米歇尔·艾伦·吉莱斯皮:《现代性的神性起源》,张卜天译,湖南科学技术出版社2012年版,第355页。

[3]【法】米兰·昆德拉:《小说的艺术》,董强译,上海译文出版社2014年版,第9页。

[4]十三维:《美可以度量吗?一种用复杂度指标刻画艺术品美感的尝试》,https://mp.weixin.qq.com/s/6fNYUv1-zpOKgW4_LPfTBw。

[5]集智百科:《多重分形》,https://wiki.swarma.org/index.php/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%88%86%E5%BD%A2。

[6]戴从容:《我看〈芬尼根的守灵夜〉的翻译》,《光明日报》,2013年1月27日05版。

[7]P.Bak,How Nature works:the science of selforganized criticality,Springer-Verlag,New York,1996.

[8]Heng Chen&Haitao Liu,Quantifying Evolution of Short and Long-Range Correlations in Chinese Narrative Texts across 2000 Years.

[9]M A Nowak,D C Krakauer,and A Dress,An error limit for the evolution of language.

[10]M.H.Christiansen,S.Kirby,Language evolution:consensus and controversies Trends Cogn.Sci.7(2003)300-307.

[11]M.D.Hauser,N.Chomsky,W.T.Fitch,The faculty of language:What is it,who has it,and how did it evolve?Science 398(2002)1569-1579.R.Ferrer-i-Cancho,O.Ri ordan,B.Bolloba,The consequences of Zipfs law for syntax and symbolic reference,Proc.R.Soc.B.272(2005)561565.

[12]P.W.Anderson,More is different,Science 177(1972)393-396.

[13]SA Gelman,How language shapes the cultural inheritance of categories(2017).

[14]参见【美】卡尔·萨根:《伊甸园之龙》,辽宁科学技术出版社1992年版。