针刺合中药保留灌肠联合西药治疗溃疡性结肠炎的疗效及对炎症因子水平、肠黏膜屏障指标的影响*

纪 丽,高宗跃

(河南省中医院肛肠一区,河南 郑州 450002)

溃疡性结肠炎是涉及直肠、结肠黏膜和黏膜下层的慢性炎症性肠病[1]。流行病学调查显示:溃疡性结肠炎在我国发病率为0.12%~0.2%,发病高峰年龄为21~50岁,男女发病比例为1∶(1~1.3)[2-3]。该病发病是多因素共同作用导致的,包括易感基因、免疫、肠道感染、肠道菌群、滥用抗菌药、饮食习惯、心理、环境等[4-5]。溃疡性结肠炎典型症状为腹泻、腹痛、黏液脓血便,多伴有腹胀、恶心、食欲减退等肠道表现[6],常见并发症为肠穿孔、下消化道大出血、中毒性巨结肠及不典型增生或癌变[7]。溃疡性结肠炎是一种终身复发性疾病,迁延难愈、治疗费用高。药物治疗主要包括氨基水杨酸制剂(如美沙拉嗪)、糖皮质激素、免疫抑制剂,并根据患者临床症状给予补充维生素、调节水电解质平衡等对症治疗[8-9],可暂时性缓解患者临床症状,但治愈率低,停药后病情易复发。传统中医治疗溃疡性结肠炎方法多样,包括口服复方中药、针刺、艾灸、中药保留灌肠等,并可与西药联合应用,以增强疗效。2021年1月—2021年10月,笔者观察针刺合中药保留灌肠联合西药治疗溃疡性结肠炎的疗效及对炎症因子水平和肠黏膜屏障指标的影响,总结报道如下。

1 一般资料

选择河南省中医院收治的溃疡性结肠炎患者110例,按随机数字表法分为治疗组和对照组。治疗组55例,男25例,女30例;年龄21~50岁,平均(38.35±7.95)岁;病程4~8个月,平均(6.21±1.87)月;病变部位在左半结肠者28例,直乙状结肠19例,直肠8例。对照组55例,男26例,女29例;年龄20~49岁,平均(37.26±8.26)岁;病程4~8个月,平均(6.13±1.82)月;病变部位在左半结肠者27例,直乙状结肠18例,直肠10例。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

按照《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)》[10]。反复出现的腹泻、腹痛、黏液脓血便等症状,经内镜和组织病理学检查后确诊。

2.2 中医辨证标准

按照《溃疡性结肠炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[11]。主症:腹泻,腹痛,黏液脓血便,里急后重。次症:肛门红肿灼热,身重困倦,身热不扬,尿黄而短,口干,胸闷。舌脉象:舌质红,苔黄腻,脉滑。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合上述西医诊断标准和辨证标准者;②年龄20~50岁者;③病程分期为慢性发作期者;④签署知情同意书者。

3.2 排除病例标准

①伴有消化道出血、肠穿孔、肠梗阻等严重并发症者;②合并结肠肿瘤、细菌性痢疾,以及有胃肠道手术史者;③妊娠或哺乳期妇女;④过敏体质者;⑤凝血功能异常者;⑥感染性及非感染性结肠炎者。

4 治疗方法

两组患者均给予补充维生素,调节水电解质平衡,针对性的营养支持治疗。对照组给予口服美沙拉嗪缓释片(由德国辉凌制药有限公司生产,产品批号 20201007,0.5 g/片),第1周:4次/d,1 g/次;第2~8周:4次/d,0.5 g/次。治疗组在对照组治疗基础上给予针刺联合中药保留灌肠。①针刺。主穴:脾俞、大肠俞、中脘。配穴:天枢、合谷、足太阴、关元。脾俞针刺手法:针尖朝脊柱方向斜刺0.8寸,不可深刺,以防引起气胸;采用平补平泻法,以局部酸胀,针感扩散至腰间为宜。大肠俞针刺手法:向下快速平刺入皮肤浅层,然后缓慢深入至2寸,透小肠俞,得气后采用捻转提插法,以针感扩散至骶髂关节为宜。中脘针刺手法:快速直刺1.5寸,行小幅度捻转补法,使针感传至腹内。天枢、合谷、足太阴、关元针刺手法:快速直刺1寸,得气后采用捻转提插手法,轻插重提32次,重插轻提24次。每日1次,每次留针20 min。②中药保留灌肠。药物组成:白头翁、白术各20 g,葛根、黄柏、薏苡仁各15 g,马齿苋、诃子、白芍各10 g,甘草片3 g。水煎过滤后,取药液100 mL,冷却至 37~40 ℃,装入灌肠器。患者臀部抬高,肛管注入直肠 15~20 cm,每日1次,每次保留药液2 h左右。

两组均连续治疗12 d为1个疗程,共治疗1个疗程。

5 观测指标及方法

5.1 临床指标

①改良Mayo评分[12]。包括排便次数、便血、结肠黏膜表现、医师总体评价,每项计0~3分。②肠黏膜Baron评分[13]。采用结肠镜(日本奥林巴斯公司,CX32)检查肠黏膜病变形态。根据病情轻度、中度、重度分别计3、6、9分。③中医症状评分[11]。主症(腹泻,腹痛,黏液脓血便,里急后重)根据病情无、轻、重分别计0、2、4分;次症(肛门红肿灼热,身重困倦,身热不扬,尿黄而短,口干,胸闷)据病情无、轻、重分别计0、1、2分。

5.2 实验室指标

①炎症因子。采用酶联免疫吸附法(试剂盒由上海晶抗生物工程有限公司生产,批号 20201115)检测血清中炎症因子转化生长因子-β1(TGF-β1)、白细胞介素(IL)-1β和IL-23的水平。②肠黏膜屏障指标。采用分光光度仪(南京滨正红仪器有限公司,RFY216)检测患者血清内毒素(ET)、降钙素原(PCT)和二胺氧化酶(DAO)的水平。

5.3 不良反应

观察治疗期间出现的不良反应。

6 疗效判定标准

按照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[14]。临床痊愈:腹泻、便血、里急后重等临床症状基本消失,结肠镜下肠黏膜基本正常,中医症状评分降低>85%。显效:腹泻、便血、里急后重等临床症状明显缓解,结肠镜下肠黏膜明显好转,或病变恢复2级以上,中医症状评分降低>65%~≤85%。有效:腹泻、便血、里急后重等临床症状有所缓解,结肠镜下肠黏膜好转,或病变恢复1级,中医症状评分降低>30%~≤65%。无效:腹泻、便血、里急后重等临床症状无缓解,结肠镜下肠黏膜无改善或加重,中医症状评分降低<30%。

7 统计学方法

8 结 果

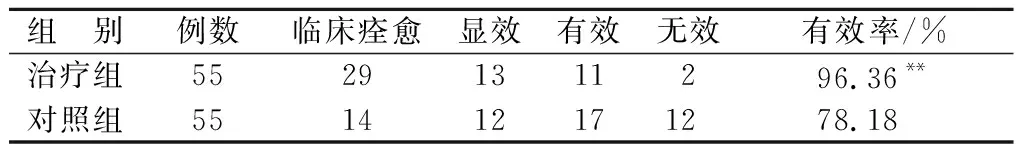

8.1 两组疗效对比

两组对比,经Ridit分析,u=3.58,P<0.01,差异有统计学意义。见表1。

表1 两组溃疡性结肠炎患者疗效对比 例

8.2 两组治疗前后临床指标对比

两组患者治疗后,改良Mayo评分、Baron评分、中医症状评分较治疗前均下降(P<0.01),且治疗组低于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 两组溃疡性结肠炎患者治疗前后临床指标对比 分,

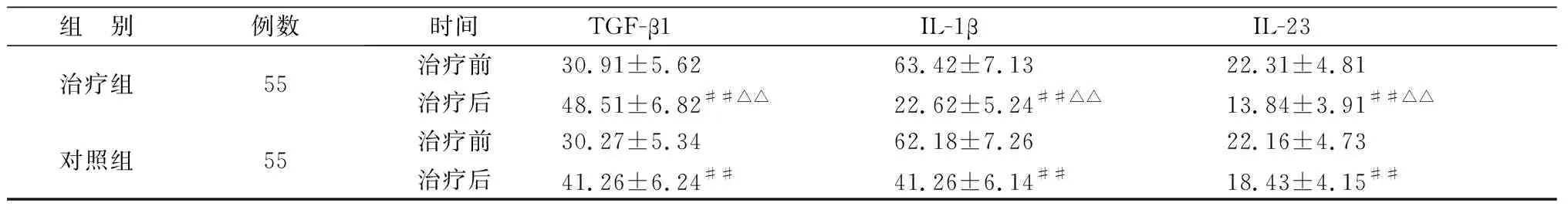

8.3 两组治疗前后血清炎症因子对比

两组患者治疗后,TGF-β1水平较治疗前升高(P<0.01),且治疗组高于对照组(P<0.01);IL-1β和IL-23水平较治疗前均下降(P<0.01),且治疗组低于对照组(P<0.01)。见表3。

表3 两组溃疡性结肠炎患者治疗前后血清炎症因子对比

表3 两组溃疡性结肠炎患者治疗前后血清炎症因子对比

组 别例数时间 TGF-β1 IL-1β IL-23治疗组55治疗前30.91±5.6263.42±7.1322.31±4.81治疗后48.51±6.82##△△22.62±5.24##△△13.84±3.91##△△对照组55治疗前30.27±5.3462.18±7.2622.16±4.73治疗后41.26±6.24##41.26±6.14##18.43±4.15##

注:与同组治疗前对比,## P<0.01;与对照组治疗后对比,△△ P<0.01。

8.4 两组治疗前后肠黏膜屏障指标对比

两组患者治疗后,ET、PCT、DAO较治疗前均下降(P<0.01),且治疗组低于对照组(P<0.05或P<0.01)。见表4。

表4 两组溃疡性结肠炎患者治疗前后肠黏膜屏障指标对比

8.5 两组不良反应对比

对照组不良反应发生率为25.45%,治疗组为23.64%,两组对比,经χ2检验,χ2=0.000,P>0.05,差异无统计学意义。见表5。

表5 两组溃疡性结肠炎不良反应对比 例

9 讨 论

溃疡性结肠炎病理形态为肠壁增厚,增厚的肠壁黏膜发生浅表性溃疡,弥漫性充血、水肿[15]。肠镜检查显示肠黏膜皱襞增粗紊乱,多发性浅龛影,呈现细颗粒状,肠壁边缘可见锯齿状突起,黏膜表层血管纹理紊乱[16],临床表现为腹泻、黏液脓血便、腹痛[17]。患者长期腹泻及肠吸收障碍,导致水电解质紊乱、贫血、低蛋白血症、神经衰弱、机体营养障碍等。溃疡性结肠炎为诱发坏疽性脓皮病、硬化性胆管炎、坏疽性脓皮病、结直肠癌的重要病因[17-18]。

溃疡性结肠炎属中医学“久痢”“泄泻”范畴[19]。中医学认为,其病程经历3个阶段,急性期(以湿热蕴积肠道为主)、慢性发作期(以湿热伴脾虚为主)、慢性持续期(以脾肾气血俱虚兼湿热为主)[20]。湿热贯穿于溃疡性结肠炎的整个病理过程,患者脾胃虚弱,或日常饮食不节、感受外邪,脾胃升清降浊功能失宜,湿热瘀毒内生,下注大肠,郁热灼肠,热伤血络,湿热与气血相搏,日久损害肠黏膜,导致脓血黏液便,治宜清热利湿,健脾止痢。

针刺通过局部刺激,使脉络通畅,促进湿热瘀毒从肠道排出。脾俞为治疗脾胃肠道疾病的要穴,湿热之气由此穴外输膀胱经[21],针刺脾俞可健脾和胃,清热利湿,升清化浊。大肠俞为大肠之背俞穴,属足太阳膀胱经,主治腹痛、疳疾、腹胀、结肠炎等,针刺大肠俞可调和肠胃,理气通脉。中脘为胃之募穴,主治腹痛、胃痛、腹胀、痢疾、水肿,针刺中脘可健脾和胃,利水渗湿。天枢为手阳明大肠经募穴,属足阳明胃经,其深处为小肠,是治疗胃肠疾病的常用穴位,针刺天枢可涩肠止泻,利湿化浊。合谷为大肠经气血汇聚之所,并在此穴形成强盛的水湿云气[22],针刺合谷可促进气血运行,推动水湿从膀胱排出。足太阴位于胫骨后缘和腓肠肌之间,五行属水,针刺足太阴可清热利水,和胃降气,调畅气血。关元为小肠募穴,是治疗泄泻、痢疾等胃肠疾病要穴,需在排尿后再行针刺,针刺关元可培补元气、导赤通淋。

中药保留灌肠方中白头翁清热凉血、止痢,善清胃肠湿热瘀毒,为君药。葛根解肌退热,升阳止泻,为治热痢、泄泻良药;黄柏清脾胃大肠湿热;薏苡仁健脾止泻,利湿除痹。以上共为臣药。白术补脾气,利水湿;马齿苋凉血止痢,解毒消痈,导湿热下行;诃子收敛生机,涩肠止泻;白芍敛阴养血,平抑肝阳,防湿热伤及阴液,清热燥湿以祛邪,健脾益气以扶正。以上共为佐药。甘草片缓急止痛,调和诸药,为使药。诸药合用,清热止痢,化湿解毒,健脾除痹。

本研究结果显示,采用改良Mayo和肠黏膜Baron评价患者临床症状及肠黏膜形态,治疗组治疗后患者排便次数、便血、医师总体评价、肠黏膜病理表现明显改善,提示针刺联合中药保留灌肠可能通过调节脾胃功能,疏通中下焦水道,以化水湿灼热,改善肠黏膜功能,缓解患者的腹泻、腹痛、黏液脓血便。肠道的炎性反应可破坏肠黏膜屏障,诱发肠道损伤。TGF-β1可抑制炎症因子和拮抗机体免疫活性细胞的产生,抑制促炎性细胞因子IL-1β、IL-23的形成,直接或间接调节肠黏膜上皮组织的稳态性,修复受损黏膜组织,在机体炎症反应中具有重要作用[23]。IL-1β由巨噬细胞产生的炎性趋化因子,可趋化中性粒细胞向肠道迁移,加重肠黏膜病理损伤[24]。IL-23可诱导记忆性T细胞的增殖,破坏肠黏膜屏障,并促进肠道内促炎性细胞因子分泌增加。治疗组治疗后患者血清中TGF-β1升高,IL-1β、IL-23降低,提示针刺联合中药保留灌肠可能具有缓解肠黏膜组织炎性状态,以减轻肠道的炎性反应,修复肠黏膜屏障功能。ET为导致肠黏膜免疫反应的重要因子,位于细胞壁的外膜,覆盖于细胞壁的肽聚糖。肠黏膜屏障功能正常时,ET被固定在肠腔中;当肠黏膜表面受损时,ET会透过肠黏膜屏障功能,释放至血液中[25]。PCT为无激素活性的糖蛋白,炎症因子在增值期间外膜逐渐脱落,引起肠道组织中游离的PCT增加[26]。DAO是肠道黏膜与纤毛上皮中的氧化酶,在健康人血清中DAO含量较低,当肠道黏膜细胞损伤,DAO进入血液中。治疗组治疗后血清ET、PCT、DAO降低,提示针刺联合中药保留灌肠可能具有维持肠黏膜屏障功能,减轻肠道黏膜细胞损伤的作用。

针刺通过局部强刺激,加快机体微循环,使湿热浊毒排出肠道;中药保留灌肠药力直达肠道,清热利湿,健脾除痹。针刺联合中药保留灌肠可明显减轻溃疡性结肠炎患者腹泻、黏液脓血便、腹痛等症状,改善血清炎症因子及肠黏膜屏障指标。