承德避暑山庄殊像寺僧房复原研究

张舒怡,陈 东

(1.天津城建大学,天津 300380;2.承德文物局,河北 承德 067000)

1 保存现状

殊像寺僧房遗址目前只有大厨房遗址露明在外,能看见原有的压面石、角柱石、柱顶石、墁地砖和毛石台帮;大厨房东北区域整体被现代的文保所建筑覆盖,保存状况不详;大厨房遗址露明处保存状况相对良好,没有严重的风化和残损,能够准确测绘出柱网平面和台基尺寸。东西跨院的其余僧房遗址均被淤土覆盖。各僧房遗址的台基石构件均为红砂岩材质,室内为青砖墁地,从已露明的遗址来看,部分僧房遗址整体保存状况较好,也较为完整。另外,考古工作者至今未发现遗址的寺院中东跨院2号僧房遗址,有可能受损严重。

2 复原研究依据

日本学者关野贞和竹岛卓一主编的《热河解说》[1]和五十岚牧太所著《热河古迹与西藏艺术》[2]中分别公布了20世纪30年代实测的殊像寺寺院总平面图。1982年出版《承德古建筑》[3]时,承德市文物局古建处再次进行测绘,但由于年代较晚、遗址遭到占用和破坏、淤土没有得到及时清理等原因,这次的图纸并没有增加有效信息。2003年承德市文物局对西跨院僧房区进行了挖掘考古探沟,绘制了探沟平面图和剖面图。

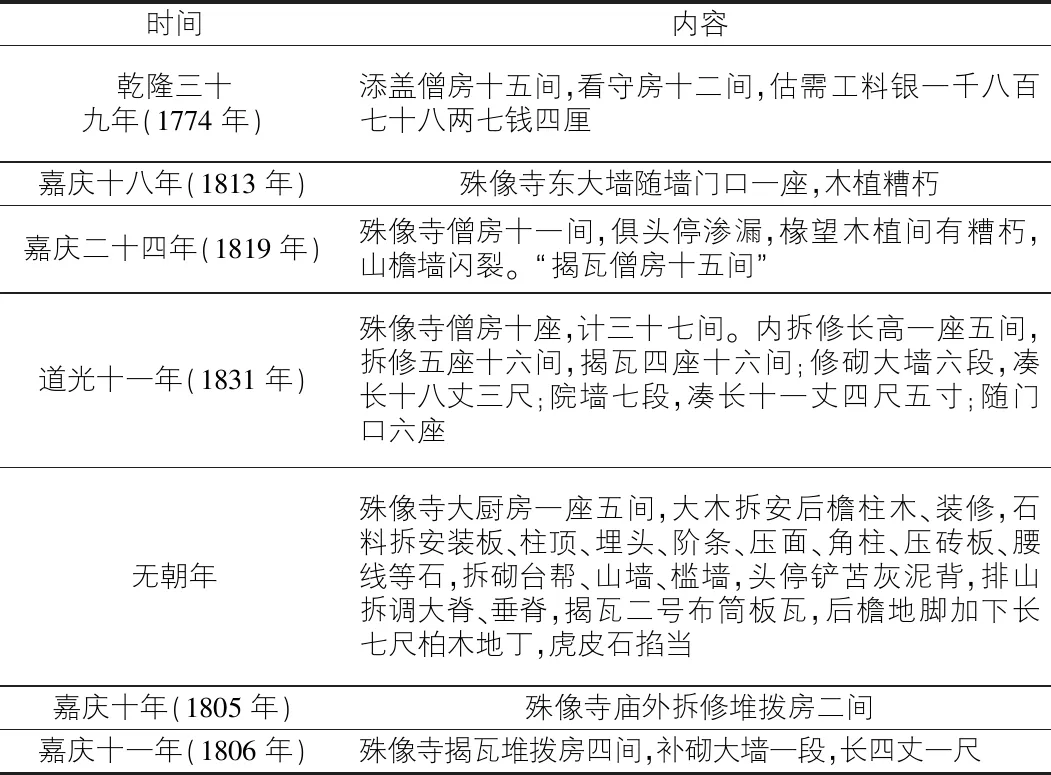

有关殊像寺的历史照片很多(见图1),将这些照片与复原模型进行匹配,能更大程度地保证复原结果的准确性。文字记载部分除了清代皇家档案(如表1所示)之外[4-6],还有《殊像寺赵喇嘛访谈笔记》。宫廷绘画中描绘最详细、最准确的是现藏于美国勒克菲勒档案馆的《殊像寺分景图》。

表1 僧房建筑清宫档案资料

3 建筑格局

综合以上复原研究依据,可以基本确定东西跨院各僧房的数量、位置、规格、尺寸和主要做法(见表2)。僧房区(如图2所示)总计有各类僧房建筑14座,门楼至少9座,共计约1 424 m2(不含门楼)。其中共有僧房10座,大厨房1座,活佛四合院一套。

表2 僧房区建筑统计表

3.1 西跨院

西跨院共有僧房5座,每座5间,其中4号僧房为西厢房,其余为正房。每栋僧房分别组成独立院落,院墙上设有随墙门。4号僧房南面西侧的院墙有西便门,5号僧房北侧建有隔墙与园林区分割,墙上设随墙门出入,隔墙北侧、寺庙的西院墙上建有大型门楼,即西门。

3.2 东跨院

西跨院共有僧房5座,每座5间。7号和8号僧房之间建有大厨房一座,10号僧房北侧建有四合院一套。各个僧房也分别组成独立院落。8号僧房院子南侧院墙上有随墙门一座,东侧院墙设有东便门。9号和10号僧房合并为一个庭院,北侧为弧形院墙,东院墙上有随墙门一座。10号僧房北面单独的四合院被称作佛龛,又叫二院。院内有正房5间、东西厢房各3间,南侧院墙上有随墙门一座,从随墙门西侧可经月台女墙上的东门口到达会乘殿。

4 建筑复原设计

僧房区建筑的统一特征有:红砂岩毛石台帮,勾青灰谷子缝,角柱石、阶条石压面和柱顶石均为红砂岩材质,台周设石子散水和砖牙子,山墙和后墙下碱毛石砌筑,置腰线和红砂岩挑檐石等,下文不做重复。

4.1 四合院

四合院(如图3所示)主殿面阔五间进深二间,前出廊,坐北朝南。明间3.56 m,次间、稍间3.30 m,进深二间,合计6.48 m,廊深1.32 m。阶条石断面尺寸520 mm×210 mm,檐柱顶石尺寸570 mm×570 mm,檐柱径为280 mm,室内铺400 mm×400 mm方砖地面。前檐金里安装修,明间隔扇,次间、稍间支摘窗。

四合院东西配房面阔三间、进深一间,单檐硬山布瓦顶建筑,清水脊干槎瓦屋面。每间面阔均为3.24 m,进深3.63 m。阶条石断面尺寸500 mm×190 mm,在对应柱顶石的位置开9 cm凹槽,将柱顶石镶嵌在凹槽中,檐柱顶石规格为500 mm×500 mm,檐柱径为250 mm,室内铺400 mm×400 mm方砖地面。前檐明间为门联窗形式,次间为支摘窗。山墙和后墙下碱外包金毛石,内包金青砖糙砌。

4.2 大厨房

大厨房(如图4所示)面阔五间,进深三间。压面石宽560 mm,室内铺方砖400 mm×400 mm,红砂岩柱顶石规格为560 mm×560 mm,檐柱径为280 mm。前檐“檐里安装修”,明间隔扇,次间、稍间为槛窗。槛墙应为干摆砌筑。根据文献分析,屋顶瓦二号布筒板瓦,设清官式正吻、正脊、垂脊,铃铛排山,垂脊兽前设“一狮四马”。

4.3 僧房

10座僧房(如图5所示)建筑样式基本一致,只有细微差别。均为面阔五间,进深一间。各僧房明间、次间、稍间均为3.20 m,但因建筑存在侧角、施工误差和移位,实测数据存在30 mm~90 mm不等的差别,但可以肯定的是原有的设计尺度就是清营造尺一丈。各僧房进深均为3.95 m。台基露明高均为一步0.12 m~0.16 m,压面石宽300 mm~400 mm不等。条砖铺地,十字缝糙墁,规格为280 mm×140 mm×70 mm。红砂岩柱顶石规格为400 mm~450 mm不等,柱径均为220 mm。五进五出,上身内外白灰抹面。根据北方地区保温隔热需求,僧房装修一般为门联窗和支摘窗做法,样式为步步锦。清代官式抬梁式硬山结构[7],五檩五架梁用二柱,前后檐不施飞椽。屋顶用3号布瓦,除1号僧房外皆为干槎仰瓦顶屋面,施清水正脊,不施垂脊,垂脊位置施两垄筒瓦。

另外,薛同轩和关野贞拍摄的老照片都显示,8号房东侧与院墙之间有一间小房,应为后期添建,不是原有建筑结构;东便门外有可能有影壁。6号僧房明间屋顶东西缝正脊上设有瓦花,屋面增设稍垄,应为穿堂做法,与溥仁寺僧房、热河文庙西跨院穿堂的做法和功能类似。目前已知10座僧房中8号僧房南山墙设有方窗,其余代考。

5 结语

从东西跨院各僧房位置分析,部分建筑存在明显的对称性,能确定是建庙之初就统一规划设计的。大厨房、四合院、10号僧房以及弧形庭院打破了完全的对称。从庭院整体布局看,东西跨院的南部建筑都分布比较密集,建筑间间距只有台基进深的1.3倍;而北部建筑分布比较舒朗;在东院,建筑越靠北地势越高,建筑的使用功能的等级也越高;4号和8号僧房所在的院子被体量庞大的“馔香堂”和“演梵堂”占据,因此无法设置正房,只能将僧房设计成厢房,体现了一定的灵活性。虽然东西跨院四围都有院墙和腰墙,但各僧房还增加了第二层院墙进行封闭围合,呈现出“园中园”的形式。这种设计在承德外八庙中也比较普遍,如普宁寺、溥仁寺的僧房。不仅利于对僧人的管理,加强了寺庙的安全,还可以有效阻隔火灾的蔓延。

僧房和寺院中其他主体建筑有很多不同的做法,在建筑尺度、大木尺寸、台基高度、装修样式、建筑材料、工艺做法等各个方面都体现了中国封建社会森严的建筑等级制度。例如作为附属建筑,僧房全部为硬山建筑,檐头只有椽子,而不设飞椽,门窗采用门联窗和支摘窗,山墙为披水排山,大部分建筑的正脊为清水脊蝎子尾做法,屋面为干槎瓦,墙体多为毛石砌筑,室内也用条砖墁地等。相对于僧房来说,大厨房和四合院正房的建筑等级较高,设飞椽,有垂脊和铃铛排山,室内墁地采用尺二方砖,正房设前出廊,山墙墀头还采用了挑檐石,建筑规制明显高于僧房建筑,又低于大殿,使整个寺庙不同功能的建筑形成了鲜明的对比,主次分明,层次清晰。

通过殊像寺僧房的复原设计研究,我们可以进一步理解清代宗教建筑的规划理念和设计规律。