基于文献计量的中国城市湿地公园研究进展

谈徐莉,段 姚,尹 芳,郭晓华,周明芹

(长江大学 园艺园林学院,湖北 荆州 434025)

1 引言

城市湿地公园是一种独特的公园类型,是指纳入城市绿地系统规划的、具有湿地生态功能和典型特征的,以生态保护、科普教育、自然野趣和休闲游览为主要内容的公园[1]。在缓解全球变暖、稳定生态系统等方面存在巨大潜力和价值[2]。1975年,随着《湿地公约》[3]签订,全球开始致力于湿地保护与建设。而我国于1992年才正式加入《湿地公约》[4],由于起步晚而造成发展滞后。当前,国家相关政策不断完善,生态文明建设提上日程,城市湿地在城市园林绿化中的作用越来越突出[5]。城市湿地公园作为城市生态系统的重要组成部分,城市之“肺”,了解其发展现状,总结其研究进展,对进一步研究以湿地为核心的城市景观和生态具有重要意义。

我国城市湿地公园的相关文献公开发表于2004年,随后众多学者投入研究,发表了大量文献,主要集中在城市湿地公园的规划设计[6]、景观营造[7]、生态恢复[8]等方面。但国内鲜有学者对城市湿地公园整体研究进展进行梳理与归纳总结,尤自2015年开始,城市湿地公园理论研究不断更新,但文献研究并不同步,研究方法也缺乏创新。针对这些问题,本文以2004~2019年中国知网关于城市湿地公园相关论文产出为依据,利用目前科学计量分析常用的软件CiteSpace[9]为主,分析论文的合作网络、热点和趋势等,通过数据收集、信息处理、图形绘制等一系列方法,生成关键词共现分析、聚类分析等系列具有科学性的可视化图谱,从而科学全面地把握城市湿地公园的整体情况,为后续的研究提供参考。

2 研究材料与方法

2.1 数据来源

本文数据来源于中国知网(CNKI)。以2004~2019年为检索时间段,以“主题”并且“关键词”为检索条件,以“城市湿地公园”为检索内容,检索文献共得767篇,其中重复文献共计6篇,最终得到文献共计761篇。

2.2 分析方法

采用科学计量法及CiteSpace软件。科学计量检索文献的基本信息,分析发表类型、数量、期刊及学科;运用CiteSpace软件,分析文献作者、研究机构及关键词等,生成一系列可视化图谱;分析关键词聚类和时区图谱,解读研究热点,探索新兴趋势。

3 可视化分析

3.1 论文发表类型和数量

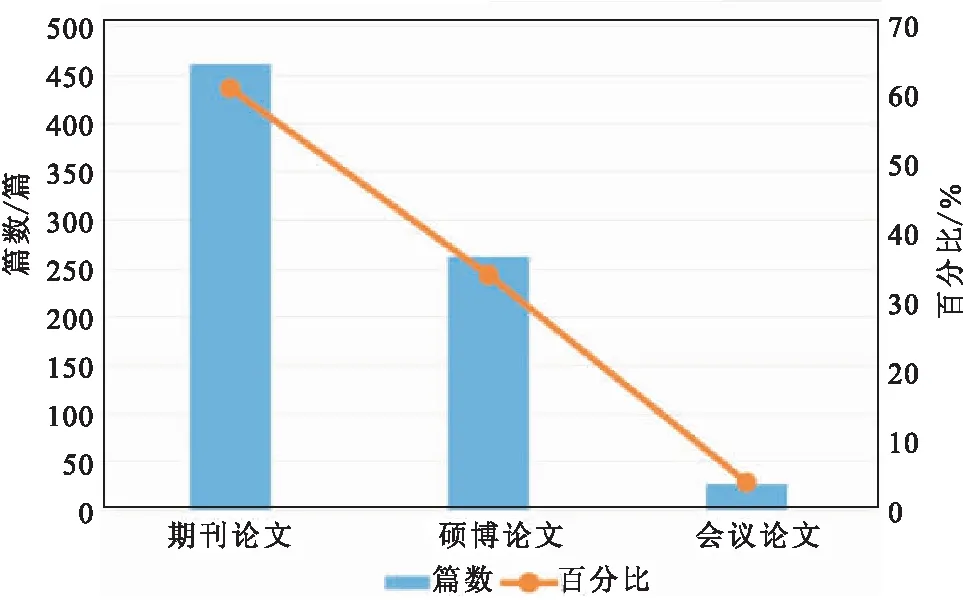

2004~2019年间共计文献共761篇,论文类型主要分为三大类,其中期刊论文462篇(占比61%)、硕博论文262篇(占比34%)、会议论文28篇(占比4%)(图1)。通过图表可知,我国各学术期刊对城市湿地公园的研究更为重视,高校次之,政府部门关注度较学术期刊和高校少。

图1 2004~2019年城市湿地公园不同类型论文篇数统计

从年度发表的文献篇数看,2004年中国发表了第一篇城市湿地公园论文,且从2004年的总计6篇,逐步发展到近年来年均60篇;其中2016年出现文献产出量最高峰值,达84篇(图2),这可能与国家相关政策的研究导向密切相关。通过图表可知,我国城市湿地公园研究关注度呈坡度式上升,2011年以前,我国对城市湿地公园的研究关注度不高,自2012年后,才引起更多学者的重视。

图2 2004~2019年城市湿地公园论文年度篇数统计

3.2 发表期刊和学科分布

期刊在学科中的影响力一定程度反映了论文的质量。在发表期刊中,核心期刊发表论文为56篇,包含CSSCI发表论文8篇、CSCD发表论文24篇;论文分布涉及风景园林、农学、林学、建筑、园艺等学科,其中生态学报、中国园林、生态经济各5篇,西北林学院学报4篇等是刊文量较多的期刊,说明城市湿地公园研究分布范围广,以生态类和高校期刊为主。

3.3 研究作者

CiteSpace图谱中相关节点、词汇的大小与出现频率有关,连接曲线的粗细和多少,代表共现关系强度[10]。使用CiteSpace软件,以作者为节点类型,绘制作者图谱(图3)。通过图表可知,研究城市湿地公园的学者较分散,其中李紫琦是出现次数最多的作者,其次是杨云峰、吴劲松、朱玉琳、刘星星、沈守云等作者。总体连线较少,说明各学者间学术合作不密切,作者学术合作主要集中在潘鸿团队、魏巍团队。在后期学术研究过程中,应加强各学者间的联系,促进城市湿地公园研究。

3.4 研究机构

运用CiteSpace软件,选取“机构”为研究节点类型,绘制机构合作图谱(图4)。通过图表可知,南京林业大学风景园林学院和湖北大学附属中学是产出最多的研究机构,其次是北京林业大学园林学院、中南林业科技大学、西安建筑科技大学等。各研究机构合作较少,主要是北京大学景观设计学研究院和建筑与景观设计学院、北京土人景观之间的合作,其次是贵州省预防医学实验教学示范中心、遵义医学院管理学院和公共卫生学院之间的合作。由此可见,研究城市湿地公园的机构联系不紧密,其合作受地域和学科影响,多在地同一地域范围和同一学科内合作。

图3 2004~2019年城市湿地公园作者合作网络

图4 2004~2019年城市湿地公园机构合作网络图谱

4 研究热点及新兴趋势

4.1 研究热点

对关键词共现进行中心性分析,可说明关键词对研究发展所起的控制作用,进而推断研究热点[10]。对研究文献中的关键词进行同义词替换,运用CiteSpace分析关键词,依据中心度由高到低排序(表1)。可见围绕城市湿地公园主题的关键词主要体现在“规划、景观、生态”三种尺度的设计,以及“地域文化”、“植物配置”等不同的细节关键词。利用LLR算法进行聚类,生成关键词共现聚类时序图(图5),得到7个聚类:公园建设、生态修复、景观设计、地域文化、景观元素、植物群落、人工湿地。

4.1.1 公园建设

“公园建设”研究是以城市化为大背景展开,从环境学、生态学等多领域去了解城市湿地公园建设现状,以发挥湿地公园最大的“经济、社会、生态”效益[11]。随着生态文明建设理念的提出及景观同化现象的日益严重,王宏姝将地域文化融入城市湿地公园建设中,以期最大限度的提升城市湿地公园的文化底蕴[12]。在实现人与自然和谐共存、共同发展的基础上,提升城市湿地公园服务功能,最大限度满足人的使用需求。

表1 关键词中心性排序

图5 关键词共现聚类时序

4.1.2 生态修复

“生态修复”主题是在城市湿地资源不断受到破坏的背景下提出的。在研究技术方面,以遥感为主要监测手段,调查城市湿地构成及生态系统特征[13];在研究内容方面,以污水处理为主的水生态修复[14]、水生植物配置和生态修复相结合[15]为主;在规划设计方面,力求以最小干预的设计手法,实现生态修复的目标和城市湿地景观的可持续性[16]。

4.1.3 景观设计

“景观设计”主题是城市湿地公园建设的主要表现手段。在内容方面,既有针对植物景观设计营造[17]、鸟类栖息地营造[18]等小领域的研究;也有针对整个城市湿地公园总体规划设计的探讨[19]。在视角方面,不仅有海绵城市视野下的生态设计[20],也有地域文化视野下的景观设计[21]。从不同视野出发,探索不同的景观设计手法,有利于城市湿地公园景观建设更全面发展。

4.1.4 地域文化

“地域文化”融入城市湿地公园设计中,在促进当地特色文化传承和赋予城市湿地公园文化底蕴上发挥作用。马慧根据地域文化理论和相关案例,分析了我国基于地域文化的城市湿地公园景观设计发展历程[22];韩树伟在尊重当地文化的前提下,将地形地貌、景观小品等作为载体,探讨如何更具体形象的塑造地域文化景观[23]。将地域文化与景观设计相结合,使景观具有美观性的同时,展现文化赋予的生命力。

4.1.5 景观元素

“景观元素”主题包含“植物、水体、地形地貌”等景观要素和“色彩、自然野趣”等特殊要素,深入探讨城市湿地景观建设过程中的表达载体和营造方法。一方面,传统景观元素研究进一步深入,尹曼在研究地貌、水体等景观元素的基础上,深入研究其在文化景观中的应用[24];另一方面,特殊景观要素探讨也日趋丰富,黄国安从自然野趣景观元素入手,探讨了自然野趣在景观中的应用思路和表达方式[25]。深入研究景观元素类型和应用,有利于构建独具特色的景观。

4.1.6 植物群落

“植物群落”是构成湿地景观的基础之一。王禄路以生物多样性的营造为目的,对城市湿地公园植物群落构建进行了深入探讨[26];刘燕、钟丽琼等学者,在研究植物群落的基础上,进一步优化城市湿地景观植物配置[27]。对植物群落进行详细解读,可以为湿地公园景观构建做好理论基础,同时探讨出优质的构建模式。

4.1.7 人工湿地

“人工湿地”是城市湿地公园的重要组成部分,朱建宁教授在研究大量国内外文献的基础上,对人工湿地的定义做出来解释,并比较了人工湿地和营造湿地的区别[28];在人工湿地景观营造方面,陈立忠、魏巍等学者探讨了将水生植物与人工湿地景观进行统一的植物配置模式[29]。相较于自然湿地而言,人工湿地的可塑性更高,尤其是在城市化进程不断加快的背景下,研究人工湿地,可为改善城市湿地环境做出更大贡献。

4.2 新兴趋势

CiteSpace关键词共现时区图可从时间维度上查看知识演进的过程,探究学科发展趋势(图6)。如图6所示,可以发现“绿色基础设施、景观格局、湿地资源、弹性景观”四方面是近年城市湿地公园研究与发展的新趋势。

图6 关键词共现时区

4.2.1 绿色基础设施

“绿色基础设施”研究以湿地资源减少、生境破碎化严重为背景。高嘉蔚从文献阅读和案例分析入手,对绿色基础设施定义、功能特征等进行归纳总结,将绿色基础设施与城市湿地公园的规划和修复相融合,以期最大限度的保护城市湿地[30];同时,绿色基础设施研究并不局限于城市湿地公园的融合,韩宗祎、郝清等学者,创新性的探索海绵城市理论与绿色基础设施的结合[31],丰富了城市湿地公园的研究内容。进一步完善绿色基础设施与生态修复的相互融合,充分发挥绿色基础设施在生态修复方面的作用,进而改善城市生态环境。

4.2.2 景观格局

“景观格局”的研究有利于进一步了解城市湿地现状。郑颖归纳总结出景观格局演变的量化指标,构建景观格局演变研究体系,为后期学者研究提供参考[32];就分析手段,以遥感技术为主,采用景观多样性指数和板块特征指数,对景观格局进行分析,进一步构建城市湿地公园生态系统健康评价指标体系[33],有利于全面了解城市湿地公园现状,对有效规划设计城市湿地公园提供基础,从而塑造丰富多彩且生态的景观。

4.2.3 湿地资源

“湿地资源”在生态保护方面具有不可或缺的作用,随着湿地资源的减少和破坏,黎林烽分析了我国湿地资源发展现状,呼吁人们保护湿地资源[34];丁戎指出,在进行城市湿地公园建设之前,对湿地资源的前期情况进行了解和研究必不可少,要避免盲目规划修建[35]。当然,保护湿地资源不仅是国家的责任,更是作为使用者的义务,人类自发的爱护湿地环境将更有利于湿地资源的保护。

4.2.4 弹性景观

“弹性景观”研究以被破坏的生态系统为背景,加入多种可延伸性要素以加强生态系统平衡性,进一步完善生态修复体系。高雅言从弹性景观定义出发,总结弹性景观修复对生态修复的意义,从而更深入改善和调节城市湿地生态环境[36]。目前,主要是探讨弹性景观在城市湿地公园设计中的重要性,未来研究应加强弹性景观应用方式的探讨,以及弹性景观与生态修复之间的研究与探讨,从而丰富城市湿地生态修复措施。

5 结论与展望

文章以城市湿地公园为研究对象,运用文献分析法和CiteSpace软件对中国知网所统计的文献进行分析,梳理了城市湿地公园发展阶段,绘制了作者与合作机构、关键词共现等图谱,判定出公园建设、生态修复、景观设计等是其研究热点,归纳出景观格局、湿地资源、弹性景观等是其发展的新兴趋势,所得结果可为城市湿地研究、城市湿地公园规划建设提供信息。

综合上述研究可知,我国城市湿地公园的理论研究呈现多元化现状或趋势,其研究体系逐渐完善,相应政策逐步健全。而由于文献数据和软件的局限性,论文存在一定的误差,文章对中国城市湿地公园的研究具有不完全性。在今后研究中,从宏观层面上,可以以国内外城市湿地公园为研究对象,做全面详细的分析;从中观层面上,可对城市湿地公园的具体建设现状、生态保护或修复的创新举措等方面深入研究;从微观层面上,可对具体某个城市湿地公园做植物的景观设计或景观评价、水体的水质监测与景观评价、建筑的造型设计或景观评价等方面的研究。以期在一定程度上推动城市湿地公园和生态文明建设进程,实现人与湿地、人与自然的和谐统一。