转录组学应用于针灸作用机制研究的探讨

霍 宏,董 旭,崔一之,李晶怡,张 莹,刘佳惠,丛 婧,王东岩,△

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150001)

随着针灸应用的日益普及,对针灸作用机制的探究与阐释成为传统医学现代化面临的必然问题,应运而生的是基础科研技术与传统医学的碰撞交融[1]。针灸机制的研究包含了“点-线-面”多个层次的探索,从单个的作用因素、纵向的作用途径到横向的高通量变化,各层次的研究重点不同,又互为补充。转录组学隶属系统生物学领域,偏重对“面”的变化进行说明,即对某一时刻发生的转录本改变进行总的描述,从数据中挖掘转录过程发生的关键改变,进而说明科学问题。转录组已在阐释疾病基因特征性变化及中医证候转录差异等方向广泛应用,技术较成熟[2]。RNA-Seq等三代转录组测序技术也逐渐被引入穴位特异性、针灸及电针的干预靶点等研究,为说明针灸内源性作用机制进行了有益探索。总结归纳近年来二者联合应用的范例,对后续研究的方案优化大有裨益。

1 转录组学研究现状

1.1 概念与特点

转录组学(Transcriptome)是指从整体水平阐释目标组织、细胞所有转录本表达变化的学科。转录本能够记录遗传物质转录为RNA的过程,根据RNA是否属于编码蛋白质(mRNA),可将记录所有RNA总和的广义转录组细化为狭义转录组。除编码蛋白质的信使RNA(Messenger RNA,mRNA)外,非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA)又可细分为核糖体RNA(rRNA)、小核RNA(snRNA)和微小RNA(microRNA)等[3]。mRNA是蛋白质合成的桥梁,ncRNA亦参与蛋白质翻译过程,都对不同生物过程起到重要影响。研究者可根据高通量结果,选取差异性较高的族群进行有针对性的后续研究。

1.2 技术更迭

转录组方法主要包括芯片技术与测序技术:①芯片技术以cDNA为代表,核心为探针序列的设计,其缺点为对未知序列以及低丰度的基因难以检测,且假阳性较高。芯片技术后续又发展为全长cDNA(Full-length cDNA,FL-cDNA)检测与表达序列标签(Expressed sequence tag,EST)等文库构建法[4]。②测序技术高速发展,目前已经历三代变迁。一代测序以Sanger开创的基因表达系列分析法(Serial analysis of gene expression,SAGE)为代表,后演变为大范围平行测序(Massively parallel signature sequencing,MPSS)[5]。二代RNA 测序(RNA Sequencing,RNA-Seq)以Illumina公司的Solexa、Hiseq技术与ABI公司的Solid技术为代表,将桥式PCR与荧光标记碱基作为核心,具有通量高、误差小和成本低的特点,至今仍广泛应用[6]。目前,随着单细胞成为基础研究热点,单细胞转录组测序技术(single-cell RNA sequencing,scRNA-seq)也逐渐开始应用于不同领域[7]。

1.3 数据注释与分析

在得到的转录组结果中,针对具有显著差异变化的转录本进行生物信息分析,能够进一步阐释差异基因的生物学功能,挖掘出结果的深层次意义。在数据分布展示中,应用频率较高的处理为聚类分析,聚类热图能够将数据无监督地根据相似度大小划分至不同簇,从而展示在同等条件下差异表达的转录本[8]。另外,基于基因数据库对差异RNA进行功能富集分析,能够对RNA靶点的已知研究信息进行阐释,常见富集方式为基因本体论(Gene Orthology,GO)注释与京都基因组(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG)注释[9-10]。GO富集能够从生物过程BP(biological process,BP)、细胞成分(cell component,CC)和分子功能(molecular fuction,MF)角度展示差异RNA的生物学功能,而KEGG富集则突出强调差异RNA参与调控的信号通路,从而进一步分析该RNA与相关蛋白在通路、疾病的作用。

2 穴位特异性的转录组学研究

转录组学应用于探究穴位特异性的优势在于:可在单因素干预的情况下,探究多个组织的不同改变。Wu等[11]设置针刺大鼠双侧足三里组与无刺激大鼠对照组,分别对比了穴位皮肤、延髓、脑皮质、海马、肺、脾、肾、子宫和大腿肌肉等9个组织的转录差异。结果显示,在针灸处理过的皮肤中,分别有169个基因上调和231个基因下调。其他各个器官的转录表达也发生变化。通过建立蛋白质相互作用网络(Protein protein interaction,PPI),发现除海马和肺外,细胞骨架和细胞粘附是各器官中改变最大的类别,“炎症和免疫反应”则在肺部差异明显。受针刺影响的过程网络中约有60%与炎症和免疫反应有关,神经冲动与γ-氨基丁酸能的传递是神经生理最相关的过程。另外,通过与疾病基因库的交叉对比,筛选出针刺足三里干预肺、脑基因调控从而产生作用最大的前20种疾病,为预测和解释针灸在各种器官中的治疗潜力提供了基础。亦有学者探究多穴组合刺激产生的特异性转录改变,Yin等针刺大鼠大椎、双侧风门与肺俞,应用SAGE法对比了肺组织的转录组改变,并通过qRT-PCR法对3个主要差异基因进行了验证。GO富集结果显示针刺主要干预了细胞生物合成过程、细胞脂质代谢过程和转运,KEEG富集显示,在信号通路中影响最大的是SNARE相关囊泡运动,可能为刺激该穴位组调控的最相关生物学过程[12]。

3 电针刺激量的转录组学研究

针灸及电针的刺激量改变对临床疗效产生不同影响,针对刺激量、刺激方式的研究能够进一步优化针刺方案,机制研究则能够对方案优选的原因进行科学阐释[13-14]。Wang等应用cDNA微阵列技术研究了低频(2 Hz)和高频(100 Hz)电针足三里、三阴交对大鼠弓状核转录本表达的影响,发现2 Hz电针能够调控154个基因,比100 Hz电针调控的66个基因更多,且GO与KEGG结果显示差异基因的功能与神经传导密切相关。研究者挑选了6个差异基因进行了qRT-PCR验证,结果与转录组吻合。另外,在下丘脑中,6个差异基因中的5个却无明显差异,说明电针频率带来的调控变化是在弓状核中特异性响应的,这可能与弓状核聚集了许多重要神经元群相关[15]。

4 转录组学在针灸干预疾病机制研究中的应用

4.1 疼痛

针刺在缓解不同原因的疼痛中被广泛应用,Wang等[16]证实在电针刺激大鼠足三里穴、三阴交后,大鼠的伤害感受性阈值增高,进一步应用cDNA微阵列法测定不同敏感度大鼠第5、6腰椎脊髓背角的转录组变化,结果显示在高敏感度大鼠中,与神经活性配体-受体相互作用有关的基因受到更明显的调控,而低敏感度大鼠中促炎性细胞因子释放的相关基因受到更显著上调,apelin-Aplnr系统将是可能参与电针镇痛的新候选系统。在后续研究中,该课题组对电针镇痛的时间效应进行了深入探究,将对照组与2 Hz、100 Hz电针组分为1 h、24 h亚组,证实低频电针疗效高于高频电针,并对脊髓背角也进行了转录组测序。基因功能富集显示,脊髓背角中变化的基因富集在突触传递、行为和形态3个类别中,而导水管周围灰质被调控的基因除上述3类还与神经系统表型相关。结果说明电针调控疼痛感受阈值的模式在不同中枢神经系统不尽相同[17]。Hu等[18]对山羊进行了电针与对照组的镇痛机制探究,中脑导水管周围灰质的RNA-seq结果表明:电针调控疼痛阈的相关因素包括脑啡肽原、阿片黑皮素原前强啡肽、地西泮结合抑制剂和前蛋白转化酶1抑制剂,而谷氨酸能突触、GABA能突触、MAPK、核糖体和泛素蛋白酶体相关作用通路也发挥了重要作用。Zhou等[19]通过建立弗氏完全佐剂模型探究电针的镇痛作用于慢性炎性疼痛的转录组变化,RNA-seq显示钙电压门控通道亚基(Cacna1e)和钙电压门控通道辅助亚基(Cacng5)可能参与了慢性炎性疼痛的调节。

在艾灸镇痛的机制研究中,Yin等[20]对比了健康大鼠和慢性炎性疼痛大鼠在艾灸足三里后,皮肤组织发生的转录组改变,GO与KEGG分析显示,艾灸对健康大鼠的皮肤干预主要与生理条件下的代谢有关,而对于慢性炎性疼痛大鼠,差异基因则与抗原加工传递途径、细胞毒性等免疫相关途径更加相关。结果证实即使在相同刺激条件下,疼痛模型中艾灸部位的信号通路也有不同的激活情况。

4.2 抑郁

为了探究针灸抗抑郁的机制,Wang等[21]采用RNA-seq法针对额叶的转录本进行了组间两两比较,对照组-模型组与氟西汀组-针刺组的差异集中在下调表达的基因,主要功能为神经发育、炎症、信号转导和细胞通讯。GO分析结果主要涉及细胞对脂多糖的反应、炎症反应、分子功能和质膜外部情况,KEGG差异主要为趋化因子信号通路、TNF信号通路、NF-κB信号通路和胞质DNA感应途径,以上结果与先前报道中观察到的重要病理特征相吻合。该课题组后续对海马的转录组亦进行了测序,结果表明氟西汀和针灸都能很好地缓解慢性约束应激所致的抑郁样行为,而从转录组学的角度而言,针刺起着更广泛的作用,两者差异集中表现在应激诱导的生物过程改变,包括趋化性、炎症反应、脂多糖反应、衰老、糖皮质激素刺激反应、免疫反应、药物反应和细胞对脂多糖的反应[22]。王瑜通过RNA-seq法对慢性束缚应激模型抑郁大鼠进行针灸机制探究,KEGG分析显示针刺对抑郁样行为的改善可能与海马、额叶、垂体显著上调基因所参与的组氨酸代谢、P-丙氨酸代谢、甘氨酸、丝氨酸与苏氨酸代谢和叶绿素代谢有关;显著下调基因主要参与Toll样受体通路、趋化因子信号通路、TNF信号通路和胞质DNA传感通路等;GO分析突出展示了炎症反应、对糖皮质激素刺激的应答、趋化作用、免疫应答、凋亡负调控和趋化因子活化等主要相关生物过程[23]。

Zheng等[24]构建母体分离抑郁模型,通过对比母体分离组、电针治疗组与假针刺治疗组的行为学差异确认针灸疗效,随后对大鼠前额叶皮层进行RNA-seq测序,发现在模型组9个下调的基因中,其中3个(Ucp3,Cplx3,Dbp)可以通过电针处理逆转。值得一提的是,研究者后续又进行了LncRNA、MicroRNA及circRNA 3个类别的网络聚类分析,通过构建circRNA-miRNA-mRNA相互作用网络进一步确认了潜在靶基因。

4.3 帕金森

目前帕金森的药物治疗不良反应较大,针灸疗法以其安全性逐渐走进国际视野,Yeong-Gon等对帕金森模型进行了针灸穴位与非穴位的疗效-机制探究,结果显示针刺百会和印堂可降低纹状体和黑质区的酪氨酸羟化酶免疫反应。与模型组比较,针灸能够上调纹状体中12个基因,下调19个基因。KEGG富集结果显示,参与细胞间隙连接通讯的Gja4、Tuba8和参与MAPK信号通路的Ntf3在针刺穴位组被向下调节[25]。课题组在后续研究中对丘脑的转录组测序显示,针刺穴位组上调了18个基因,下调了14个基因,提示针刺具有对丘脑中多巴胺能神经元样细胞变性的抑制作用[26]。

另有Kim等学者独辟蹊径,着眼于针刺缓解帕金森药物——左旋多巴诱发的非自主运动等并发症,进行了转录差异探索。该研究的mRNA微阵列显示,针刺后下丘脑中6个基因被上调,4个基因被下调,差异最明显的基因为Pmch。后续验证实验证明,Pmch基因通过针刺治疗在下丘脑中被上调,MCH在帕金森小鼠中具有解毒动力学作用,且MCH拮抗剂能够阻断这种作用。在此研究中,转录组仅作为筛选关键mRNA靶点的基础手段,突出对关键靶点的验证,思路更完整,对转录组后续实验的设计具有重要启示[27]。

4.4 高血压

在针刺调控血压的机制研究中,Ma等[28]对比针刺干预后延髓腹外侧的转录组信息,发现差异基因功能主要为2种氧化还原敏感途径——谷胱甘肽代谢和神经营养因子途径,最相关的信号通路为MAPK信号通路,并进一步对4个代表性基因(Cox5b、Sirt6、Nf1和Gabbr1)进行了qRT-PCR验证,mRNA表达情况与转录组结果一致。王玉妹通过太冲组、非穴组、莫索尼定组和模型组的比较确认针刺太冲穴的降压作用,并对比了延髓、下丘脑和丘脑的转录组差异,证实针刺干预后,延髓中转录本产生的GO功能变化集中在纤毛、睫状体部和细胞突起等,下丘脑的变化主要为神经肽受体结合、中枢神经元发育,丘脑中差异功能主要为钙黏蛋白结合、中枢神经系统分解等。除下丘脑外,延髓、丘脑在太冲组与非穴组的差异基因均无明显的GO功能差异,说明穴位特异性可能主要与下丘脑的激活相关[29]。

4.5 胃肠疾病

Ho等[30]对电针改善结肠炎的作用机制进行转录组分析,结果显示电针在结肠组织中显著影响IL-1和IL-1β信号通路,而细胞受体、Toll样受体和T细胞受体等免疫相关信号传导在脾脏中受调控变化明显,说明炎症与免疫反应是电针改善结肠炎的重要环节。姜帆等在电针干预术后肠麻痹小鼠小肠组织的转录本中发现,细胞因子-细胞因子受体互作、肿瘤坏死因子、神经活性配体与受体互作3条信号通路可能与电针的调控作用密切相关,其关联性较强的生物过程为细胞趋化性、白细胞迁移及炎性反应等[31]。在便秘的针灸俞募配穴治疗中,李颖进行了对结肠、海马的转录组差异研究,结果显示海马中被显著性调控的基因48个,GO功能主要集中在调节氧化应激应答、抗氧化等方面,相关通路显著富集于胆汁分泌相关途径;结肠组织中,显著性差异基因12个,GO相关结果为免疫反应及脂蛋白调节,未富集到相关KEGG通路[32]。

4.6 其他

寿氏等[33]的芯片分析发现,缺血性中风大鼠有627个特异表现的基因,而在针刺内关干预后,其中3个基因被上调、358个基因被下调,上调的3个基因Tph1、Loc684158和Ccdc19主要富集在色氨酸代谢途径。Tph1的上调表明针刺可能通过促进脑内5-HT的水平而对中风后抑郁产生潜在影响[34]。寿崟等重点关注了电针双侧足三里、脾俞穴后,2型糖尿病小鼠血糖水平的改善以及血浆外泌体circRNA的变化,发现电针能够上调2型糖尿病特异性基因21个,差异circRNA功能主要集中在细胞大分子代谢过程,信号通路以甲状腺激素信号通路的改变最为突出。Garcia-Vivas等对肥胖妇女艾灸后的血清、腹部皮下脂肪进行了cDNA微阵列测定,在芯片包含的45 035个基因中,8 025个(17.84%)基因在腹部皮脂中表达,1 791个(3.97%)基因被干预调控(1 548个上调,243个下调),其中肥胖相关基因磷脂酶c(PLCB4、PLCXD3、PLCZ1和PLCB1)的激活值得重点关注与后续深入研究[35]。Liu等进行了电针干预亚急性衰老模型转录组差异的研究,3个组的转录本交叉集合显示,电针能够逆转亚急性衰老78个基因的下调,电针干预的基因功能以转运的正向调节、电压门控钾通道复合物和维生素结合为主[36]。Cheng等[37]对两组接受胚胎移植的育龄不育妇女子宫内膜样本进行收集,其中一组曾予针灸及艾灸干预,两组样本差异mRNA的GO功能大多与细胞运输有关,主要关联途径为氧化磷酸化、矿物质吸收和代谢相关途径等。另外,还对lncRNA-miRNA-mRNA关系网络进行了可视化构建,并选取其中5个差异基因进行了验证。Chen等使用RNA-seq技术研究了针刺对视神经损伤小鼠视网膜转录组的影响。结果显示,包括31个转录因子在内的436个基因在损伤后发生了变化,其中包括Jun、Ddit3、Atf3和Atf4等与神经变性相关的转录因子[38]。

5 小结

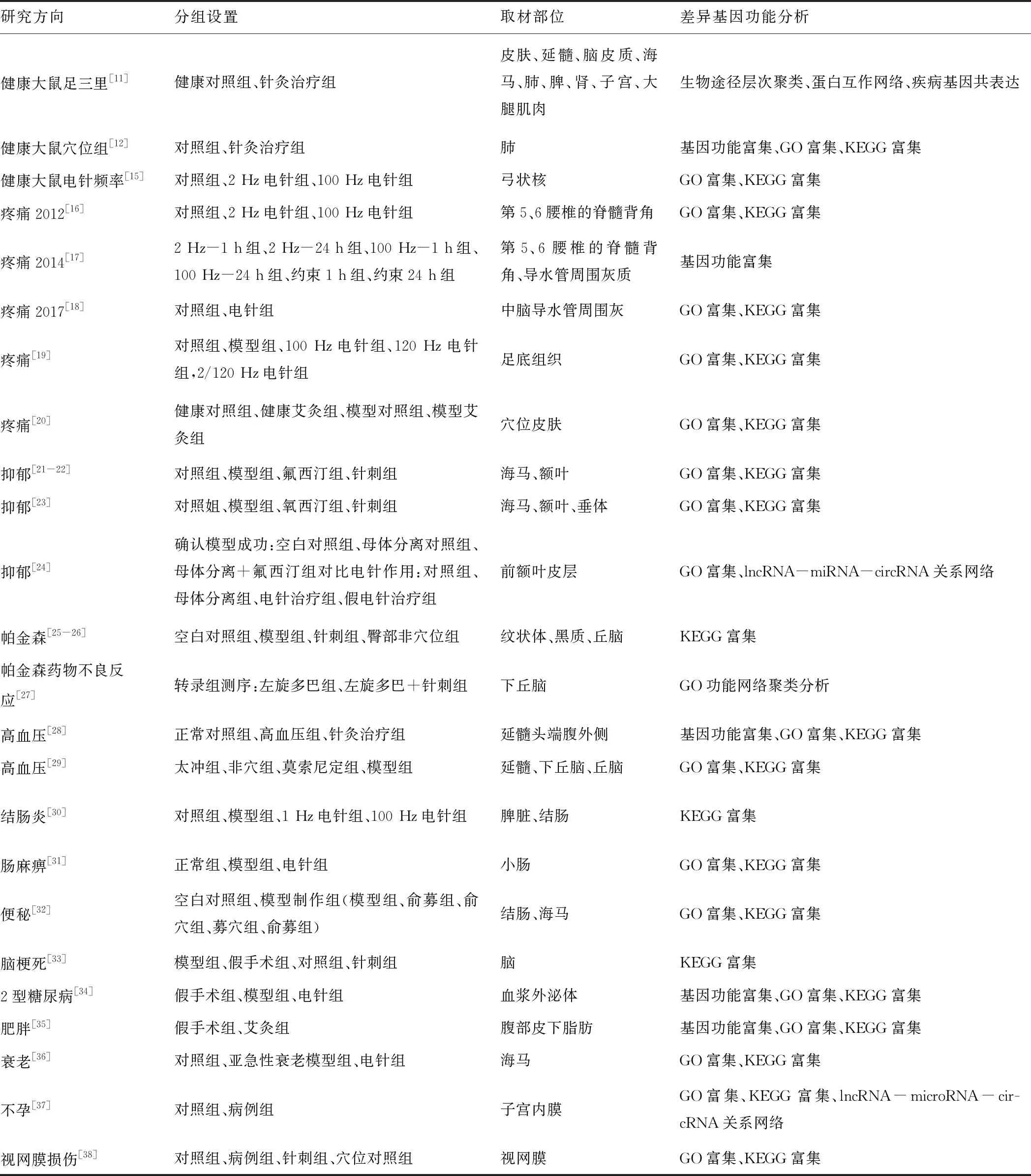

针灸机制的探究与众多科学问题的发展相同,都是在宏观-微观之间螺旋式上升的过程。转录组的研究即属一个阶段的“宏观”,但仍具有数据冗杂、定量欠精确等局限性[39]。本研究整理了近10年转录组应用于针灸研究的设计策略,对实验分组方式、取材部位及主要数据处理方法进行了归纳。见表1。在正文中对转录组结果亦进行了总结,可为后续研究提供指向性线索。在技术方面,由于现阶段各研究所侧重的学说与基础设施条件不同,故对各家所采用的取穴、转录组方法未做出明确统计,以上条件可根据自身要求及研究目的进行有的放矢的调整。从目前已发表的成果来看,相关研究的设计整体思路模式大致可总结如下:①设计问题,确认疾病与治疗方式,设计分组,建立模型;②通过生物学、影像学等表型检测确认疗效;③样品取材,高通量测序;④数据整理,功能分析;⑤说明结果,呈现机制假说。转录组分析能够实现对目标宏观数据的挖掘与阐释,但如何再从宏观上升到微观,是研究能否更加深入的关键。本研究提及Kim等[27]针对帕金森患者左旋多巴并发症的针灸干预研究,在一定程度上实现了宏观向微观的转变,在得到转录组数据后,研究者进一步针对关键靶点基因设计了逻辑关系较为严谨的验证实验,通过对靶点基因的上调、抑制,在一定程度上实现了假说的闭环,虽然中间环节仍需进一步探索,但相较其他许多研究已足显严谨,其实验设计思路值得借鉴。

表1 转录组在针灸机制研究中的研究策略比较

大数据研究的趋势逐渐渗入到医学研究的每个角落,系统生物学与组学研究无疑是理念与技术更迭中的代表,而组学又可细分为基因组、转录组、蛋白组、代谢组及脂质组等,以上高通量技术已经被广泛应用到疾病特点探索与治疗机制挖掘中[40-41]。中医学重视整体、统一的观念,但如何将其具象地表达并具有科学性,一直是科研工作者们追求的目标。以中药的作用机制探索为例,通过药材成分数据库、疾病差异基因数据库的数据挖掘(如中药药理学数据库分析平台、GeneCrads数据库等[42-43]),探究传统医药针对不同疾病、不同证型的作用靶点和作用途径,近年来已经被广泛应用,系统药理学、网络药理学等新兴学科应运而生[44]。反观针灸相关领域的基础研究,虽亦能够应用组学等高通量方法,但却囿于手法、个体差异等因素,无法建立固定数据库,故如何对新技术加以妥善运用,突破目前的研究局限,是每一个针灸科研人都该思索的问题。

综上,在针灸的相关研究中引入转录组学等高通量技术,既是挖掘针灸基础效应的机遇,又是对研究者科研思维、研究设计的挑战。如何深层次理解、把握多个学科间的交叉关联,克服技术局限,突破研究困境,将成为取得科学突破的要点。相信在多学科、多领域互融互利的趋势引领下,针灸基础研究能够实现现代化新进展。