基于耐久性要求的大体积混凝土贯穿裂缝化学灌浆工艺优化研究*

董宏波 班勇婷 毛江鸿 张 军 郑博宇 樊玮洁 蒋 静

(1.宁波市建设工程安全质量管理服务总站,315099,宁波;2.宁波市轨道交通集团有限公司,315111,宁波;3.浙大宁波理工学院,315199∥第一作者,正高级工程师)

混凝土结构材料自身抗拉强度低,致使大体积混凝土普遍存在开裂情况。文献[1]指出,我国部分城市的混凝土屋面渗漏率高达95.33%,混凝土地下建筑渗漏率达57.51%。混凝土开裂后,裂缝处将成为有害离子侵蚀的通道[2-4],从而引起钢筋锈蚀等耐久性问题。因此,对其进行裂缝修复时,将钢筋与腐蚀环境进行隔绝对保障结构耐久性非常必要。

目前,普遍采用的混凝土裂缝修复方法有表面处理、化学灌浆法、自修复材料填充、电化学沉积及生物沉积法[5-7]。其中的化学灌浆法是技术成熟、工程应用最为广泛的技术手段[8]。文献[9]建议的混凝土裂缝化学灌浆工艺有钻孔灌浆法、贴嘴灌浆法与钻孔加贴嘴灌浆法。在工程中,化学灌浆法的灌浆修复效果以治理渗漏水为评价指标,较少考虑灌浆修复后是否会对钢筋重新形成有效的耐久性防护。从耐久性角度出发,将钢筋与腐蚀性离子有效隔绝是评价灌浆修复效果的重要指标。上述技术指标是保障修复后混凝土结构耐久性的关键,灌浆工艺和裂缝形态等因素均会不同程度影响灌浆修复效果。

目前,多根据施工经验设计渗漏水治理方案,修复效果不确定性较高,常出现修复后二次开裂和复漏等问题[10-11],更无法保障钢筋与有害离子的有效隔绝。因此,开展混凝土裂缝化学灌浆工艺优化试验研究,探明不同裂缝宽度、不同裂缝深度情况下的灌浆修复效果,对指导工程实际有重要作用。因此,本文首先通过分析工程中实际应用的工程钻孔灌浆工艺,遴选出可供优化的主要灌浆工艺参数,针对性设计优化试验,探究各参数对灌浆修复效果影响。

1 试验研究

为获得基于耐久性要求的灌浆修复工艺,本文分三个阶段开展试验研究。首先,采用工程常用灌浆工艺对深600 mm的贯穿裂缝进行化学灌浆修复,掌握灌浆修复效果;其次,优化钻孔深度和钻孔间距两个关键参数,考察其灌浆料极限覆盖深度;最后,基于耐久性要求提出不同贯穿裂缝深度下的化学灌浆工艺要求。

1.1 试件设计

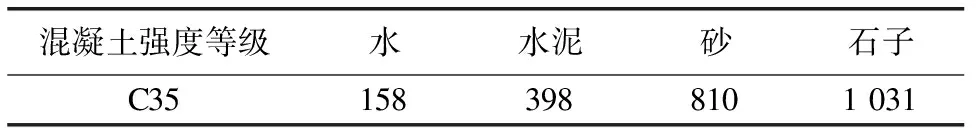

试件采用配合比如表1所示。其中,粗骨料采用粒径为10 mm的石子,细骨料为天然河砂,拌合用水为自来水。试件尺寸为600 mm×600 mm×1000 mm,裂缝宽度设定为0.3 mm。

表1 混凝土配合比

1.2 裂缝制作与控制

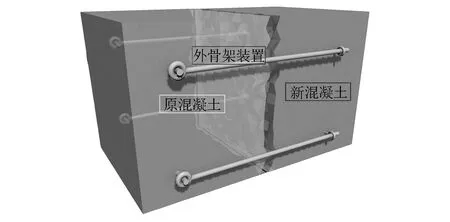

在相同的裂缝宽度、灌浆压力、灌浆时间及浆液流动性情况下,裂缝倾角与混凝土界面形态对灌浆扩散半径有较大影响[12],会导致常规预置插片法模拟的光滑裂缝与真实裂缝情况相差较大。因此,本文设计了一种混凝土裂缝制作方法与装置[13],该装置的结构示意图如图1所示。首先,对混凝土试件进行三点加载,使试件断裂成两部分;其次,以断开后的试件为端模并在其基础上重新立模浇筑成完整试件;最后,利用自主研发的外骨架装置通过螺杆撑开新旧混凝土结合面。该方法可在试块预定位置制作宽度可控的贯穿式裂缝,并能在灌浆修复后再次打开观察裂缝面的灌浆修复效果。

图1 仿真混凝土裂缝制作装置

1.3 灌浆工艺及优化思路

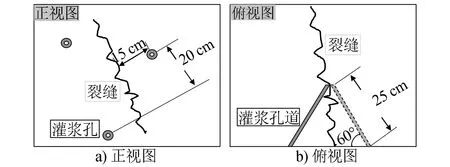

工程常用的混凝土裂缝灌浆孔钻孔方案如图2所示。

图2 混凝土裂缝灌浆孔钻孔方案

钻孔位置布置在垂直距离裂缝15 cm处且沿裂缝方向间隔为20 cm,孔与混凝土表面呈60°夹角,钻入混凝土内部25 cm。使用无机速凝水泥封堵表面裂缝。灌浆过程中从底部灌浆孔开始灌浆,当相邻高处灌浆孔溢出灌浆料时切换灌浆孔。钻孔化学灌浆法中影响灌浆效果的要素众多,包括但不限于钻孔排数、钻孔深度、钻孔间距、斜孔倾角、灌浆压力及灌浆结束标准等,其中,钻孔深度与钻孔间距可通过操作标准进行严格约定。考虑实验室条件及现场施工的可操作性,本文选择钻孔间距、钻孔深度及浆料用量为优化要素,优化的参数如表2所示。

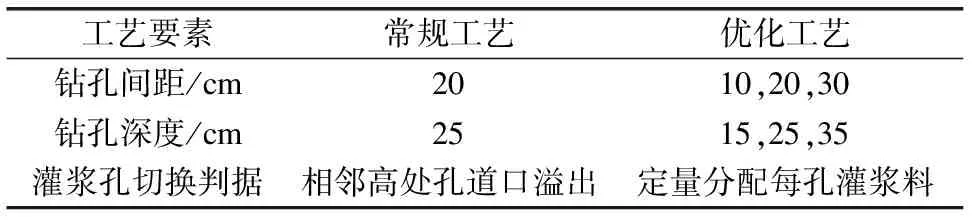

表2 混凝土裂缝灌浆工艺优化设计

依据表2混凝土裂缝灌浆优化设计进行试件编号,如表3所示。

表3 混凝土裂缝灌浆优化设计试件编号

不同的钻孔间距、钻孔深度、裂缝面积及裂缝宽度均影响总灌浆料用量。为消除各试件间总灌浆料用量差异的影响,提出了依据试件特性计算的总体相对灌浆料用量,即理论上完全填满全部孔道及整个裂缝面的灌浆料用量,并优化灌浆孔切换判据为单孔相对灌浆料用量灌注完毕。计算方法为:

(1)

(2)

式中:

V,VS——分别为总体相对灌浆料用量及单孔相对灌浆用量;

D——裂缝宽度;

Lf,Lb,Lt,Lu——分别为前表面、后表面、上表面及下表面裂缝长度;

S——单个灌浆孔面积;

Lh——灌浆孔道长度;

n——灌浆孔数量。

2 试验结果

2.1 不同灌浆工艺下的灌浆效果

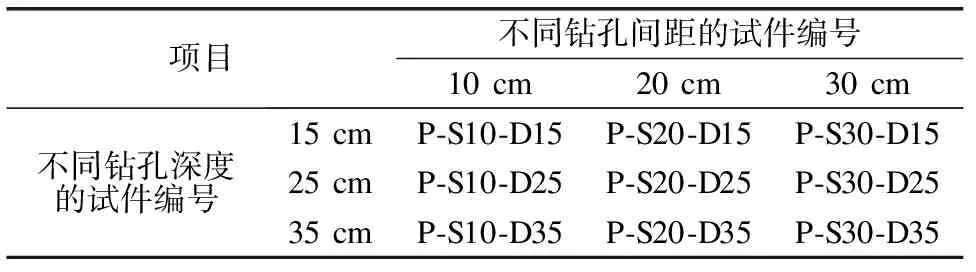

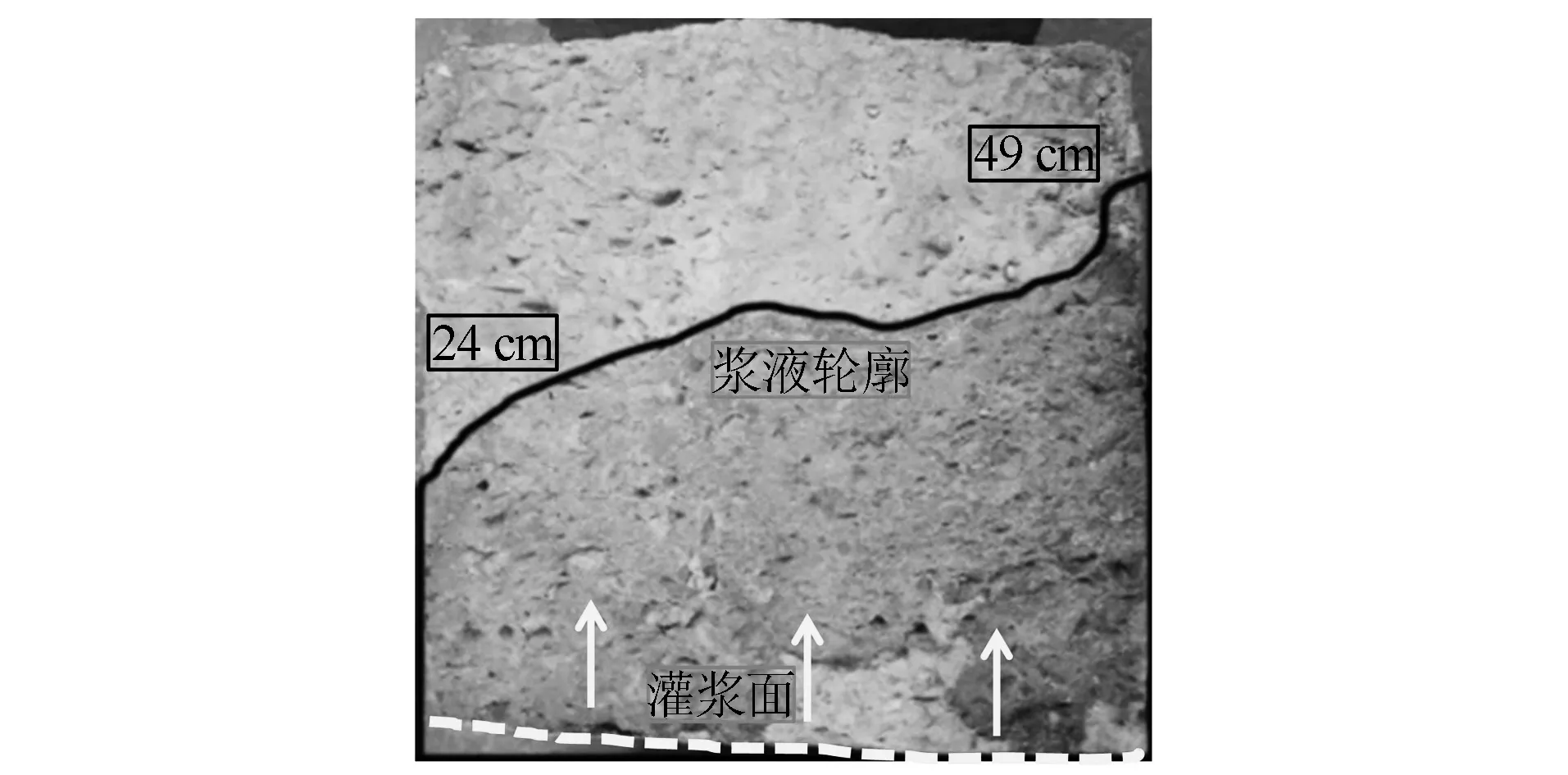

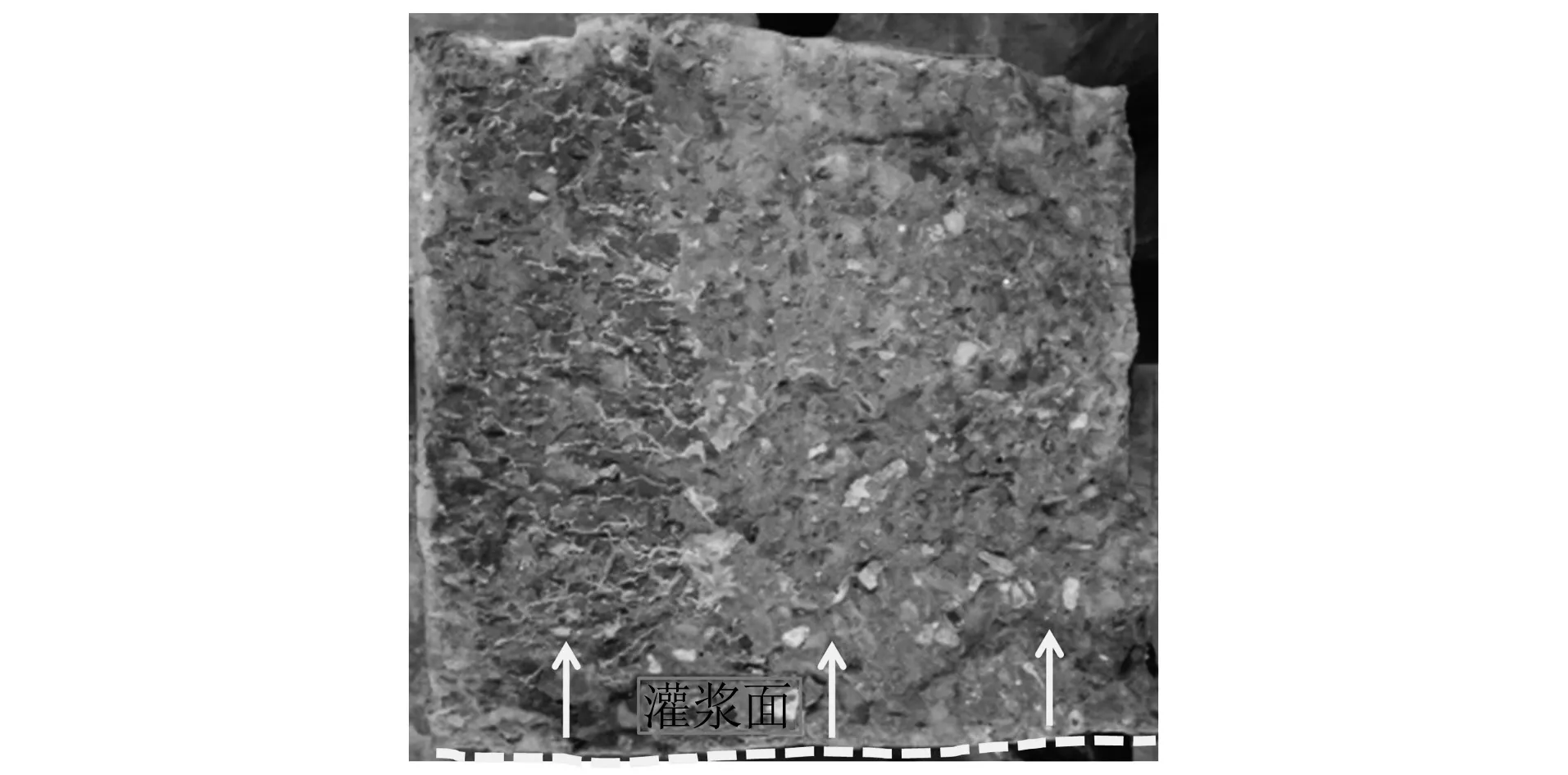

为了评估裂缝修复效果,等灌浆结束后,利用混凝土试件外侧的螺杆将试件打开,直接观测灌浆料在裂缝处的分布情况。图3~5分别为O-S20-D25试件、P-S10-D25试件和P-S10-D35试件的灌浆效果。

图3 O-S20-D25试件灌浆效果

图中覆盖区域呈较深色,且部分位置黏合强度较高,撕离出裂缝两侧混凝土呈现浅色,绘制浆液覆盖区边界线(图中以黑线表示)。由图3可知,常规工艺的修复深度在24 cm至49 cm之间。由图4可知,较常规工艺缩小孔间距为10 cm后,P-S10-D25试件修复深度增大为41 cm至49 cm。由图5可知,进一步增加钻孔深度至35 cm后,整个试件被修复。由上述结果可知,改变钻孔间距和钻孔深度对灌浆效果有明显影响。

图4 P-S10-D25试件灌浆效果

图5 P-S10-D35试件灌浆效果

2.2 钻孔间距对灌浆效果的影响

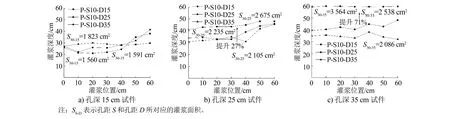

打开裂缝面后测量各位置的灌浆深度,绘制浆液轮廓线并计算浆液覆盖面积。相同孔深下不同孔距的混凝土裂缝灌浆效果如图6所示。

由图6 a)可见,当钻孔深度为15 cm时,不同钻孔间距试件的灌浆效果接近,P-S30-D15的浆液覆盖面积甚至高于其余钻孔更密的试件,这说明当钻孔深度较浅时,钻孔间距对灌浆效果的影响较小。由图6 b)可见,当钻孔深度为25 cm时,P-S10-D25试件的浆液覆盖面积较P-S30-D25试件的提升27%。由图6 c)可见,当钻孔深度为35 cm时,P-S10-D35试件的覆盖面积较P-S30-D35试件的提升高达71%。由图6 b)和图6 c)可知,随钻孔间距减小,试件灌浆深度增大,这说明减小钻孔间距有利于提升灌浆效果。

图6 相同孔深下不同孔距的混凝土裂缝灌浆效果

2.3 钻孔深度对灌浆效果的影响

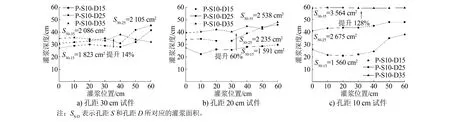

相同孔距下不同孔深的混凝土裂缝灌浆效果如图7所示。

图7 相同孔距下不同孔深的混凝土裂缝灌浆效果

由图7 a)可知,当钻孔间距为30 cm时,P-S30-D35试件的浆液覆盖面积较P-S30-D15试件的提升仅14%。由图7 b)可知,当孔间距为20 cm时,P-S20-D35试件的覆盖面积较P-S20-D15试件的提升60%。由图7 c)可知,当钻孔间距为10 cm时,P-S10-D35试件的浆液覆盖面积较P-S10-D15的提升高达128%。这说明钻孔间距越小,增加钻孔深度后的灌浆效果才明显。在三种钻孔间距情况中,钻孔深度较深试件的浆液覆盖面积均大于钻孔间距较浅的试件,这说明随试件钻孔深度增加,灌浆效果提升。

2.4 基于耐久性指标的灌浆工艺优化

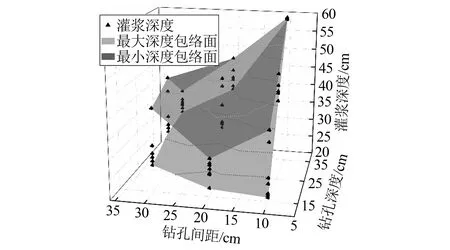

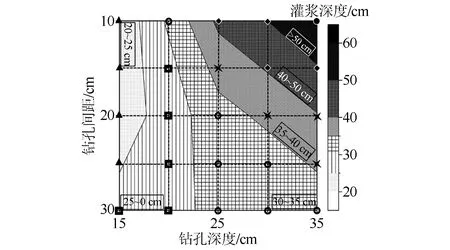

将各工艺组合的灌浆效果分布如图8所示。分别以各分组中灌浆深度最大值绘制最大灌浆深度包络面,取各组最小灌浆深度值绘制最小灌浆深度包络面。以各工艺组合的最小灌浆深度为基础,各钻孔深度、钻孔间距组合后的灌浆效果与耐久性指标的对照关系如图9所示。

图8 优化工艺灌浆效果分布图

根据不同钢筋与灌浆面的间距,基于耐久性要求选择灌浆工艺。由图9可知,耐久性指标为灌浆深度>20~25 cm时,此时所有工艺均满足要求;耐久性指标要求灌浆深度为>25~30 cm时,建议钻孔深度应≥20 cm;耐久性指标要求灌浆深度为>30~35 cm时,建议钻孔深度≥25 cm。耐久性指标要求灌浆深度>35 cm时,建议增大钻孔深度同时减小钻孔间距。比如:选择钻孔深度≥35 cm时,应选择钻孔间距≤25 cm;选择钻孔深度30 cm时,应选择钻孔间距≤20 cm;选择钻孔深度25 cm时,应选择钻孔间距≤15 cm。

图9 基于耐久性指标的工艺查询图

3 结论

1)常规工艺灌浆修复深度为24~49 cm,钢筋距离灌浆面深度超过24 cm时,化学灌浆修复后钢筋存在较高锈蚀风险。

2)优化试验表明,增加钻孔深度,减小钻孔间距,均有利于提升灌浆效果。

3)本文结合试验数据,绘制了基于耐久性要求的大体积混凝土贯穿裂缝化学灌浆工艺的查询图,可依据钢筋埋深选择满足耐久性要求的灌浆深度和钻孔间距组合。