基于社团分析开展《临证指南医案》温病诊疗规律研究*

胡金亮 吴瑞红

(河南中医药大学第一附属医院,河南 郑州 450000)

人工智能已成为我国的国家战略,是未来科技发展的战略制高点。2013年我国所有挂牌国家中医药临床研究基地的医院均使用共享系统,这是AI走入中医、服务中医,开展中医临床数据的智能挖掘,尤其用于名老中医的临床数据挖掘,突出老中医的诊疗特点,指导临床,结合师带徒更有效、更大范围的培养中医人才。通过多年的探索和研究发现,无论是名老中医临床研究或是大量临床数据研究,标准化缺失及基础数据不足是中医智能化发展过程中所面临的巨大挑战。经典文献经方结合现代临床诊疗标准规范,可作为中医AI突破的研究数据,宋代之前经方指的是经验之方,宋代以后把《伤寒论》、《金匮要略》中的方作为经方,现代经方也包括温病经方,尤其多次大范围传染病爆发如乙脑、SARS和新冠肺炎等,温病经方的应用疗效显著,加之经方理论在辨证体系上具有六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等系统性特点,有着数千年临床验证及大量的临床数据;在临证立法上具有治则治法严谨性;在处方用药上具有合方加减的规范性,尤其SARS和新冠肺炎的出现,温病学经方研究势在必行[1]

叶天士是清代温病学的奠基人,他认为伤寒和温病是中医外感病的两大体系,伤寒以风寒为病因,温病以温热为病因,他提出温热之邪从口鼻而入,伏于膜原之说,创立了“卫气营血辨证”;温病有伏邪说;疫病宜重解毒;湿邪宜三焦分消,这些都是他在温病理论的重要贡献。叶天士一生诊务繁忙,留下了大量的医案,有非常重要的价值,在中医理论上有着重大贡献,其中《临证指南医案》是温病名家叶天士的主要临床经方著作之一,它是收集叶氏医案比较完整的一本医案,成为中医临床指南性著作。后世医家结合临床诊疗,认识到《临证指南医案》对临证外感内伤杂病均有较强指导意义,对其进行了多角度深层次的研究和挖掘,挖掘出叶天士治疗温病经方的应用特点,指导临床医生更好的应用经方[2-3]。

1 资料与方法

1.1文献资料来源 文献资料来源于叶天士《临证指南医案》,收集2675个医案,温病医案339个[4]。

1.2医案选取标准

1.2.1纳入标准 ①选取的医案符合《温病学》中温病诊断标准;②属于叶天士《临证指南医案》中的医案,且有完整的症状及中药;③多次就诊医案选取首诊医案。

1.2.2排除标准 ①属叶天士《临证指南医案》著作但无完整的症状及中药医案;②由七情内伤引起的内伤发热医案;③多次就诊医案中复诊医案。

1.3叶天士温病医案数据库构建 将收集整理的叶天士的《临证指南医案》完整的医案2563例,按照出处、病名、方剂、症状、中药等形式构建叶天士《临证指南医案》温病医案EXCEL数据库339例。

1.4数据预处理 根据《中国药典》2010版和《中药学》新世纪全国高等中医药院校规划教材第七版为底本及中医证候诊断标准,将不同叫法和名字的同一种药物进行统一名称整理。相似症状选取一个为标准,统一名称。

1.5数据挖掘方法 本文数据挖掘方法采用复杂网络社团分析方法,复杂网络是由所包含的事物及事物之间的联系构成,具有小世界效应、弱连接优势和无标度等特性[5]网络模型,复杂网络的社团结构特征是复杂网络的一个重要的统计特性[6]。社团是在复杂网络中具有相同功能或者紧密联系的节点和边的集合[7-8],复杂网络中社团结构的存在具有普遍性[9-10]。利用复杂网络聚类方法对复杂网络拓扑结构分析理解其功能,发现其隐含模式、预测其行为,利用复杂网络这些特点开展叶天士《临证指南医案》温病医案诊疗规律的研究,为更好的服务临床,本研究通过对《临证指南医案》广义温病医案复杂网络社团分析研究,探讨清代温病医家叶天士临床治疗热性病的诊疗思路及用药规律,用来指导临床实际应用,本文采用共享系统软件作为数据挖掘平台,参数设置:采用iOS开源UI界面布局,节点设置采用节点度,通过节点度滤过数设定,寻找合适的节点度,边设置采用边型“line”,边样“basic”。节点选取根据最小节点度设定不同, 节点度的筛选数经过反复试验,选取适中数,以防要么数据量过大,要么数据量过少,以至于信息量过大或不足,都不能很好的反映出模型的要素间的关联关系。

2 结果分析

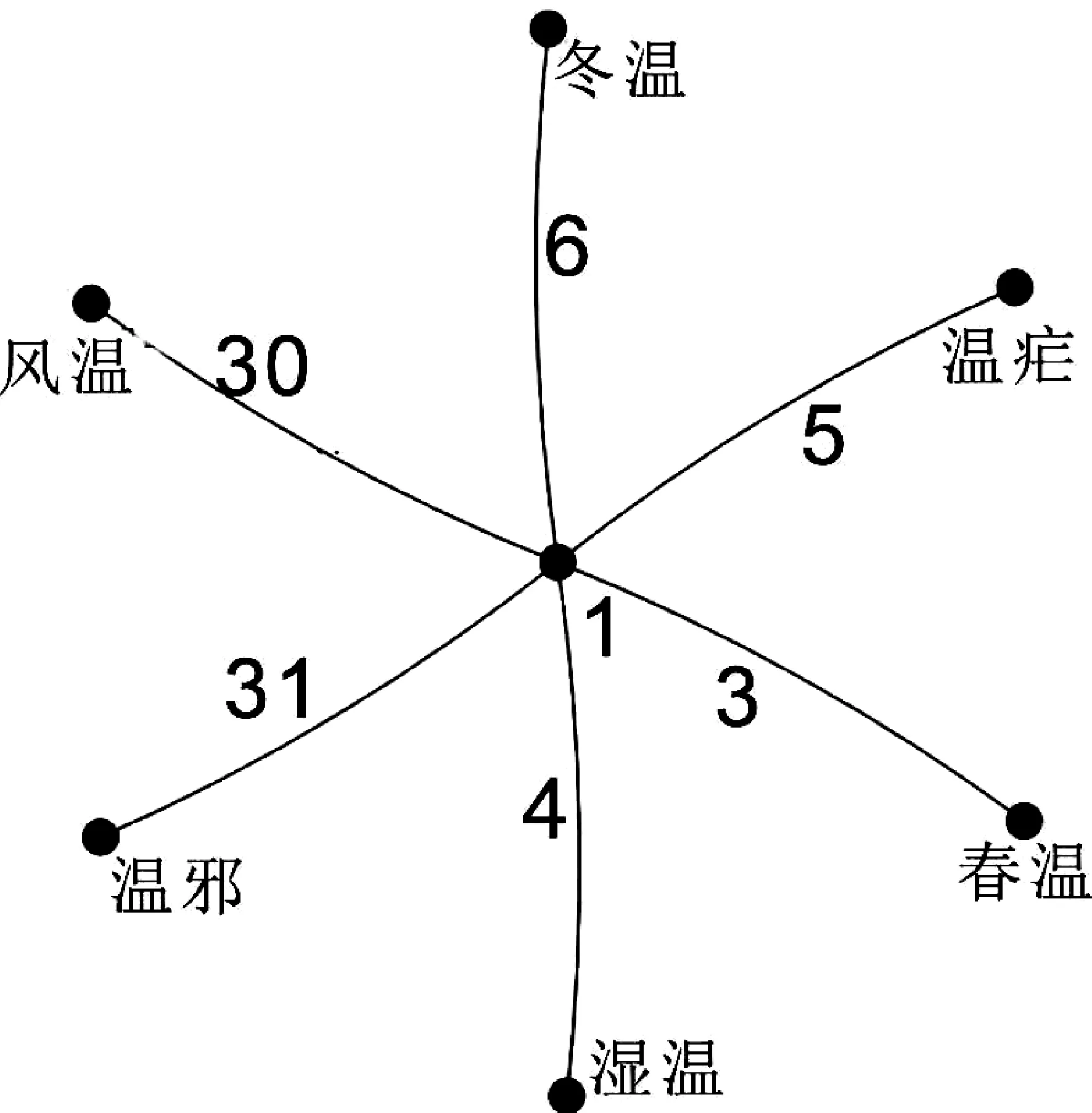

2.1《临证指南医案》广义温病的分布特点 通过复杂网络社团分析叶天士《临证指南医案》风温、温邪、湿温、伏温、暑温、冬温、春温、风温发疹、湿温邪入心包、温邪时厉、温邪发疹等证症药完备的医案,发现温病发病多以风温、温热发病最多,各占30%以上,其次是冬温6%、春温3%、温虐5%、湿温4%等。他对风温、温邪、湿温、伏温、暑温、冬温、春温辨治要诀分别是,风温,“风温肺病,治在上焦”;春温,“春温……入春发于少阳”;暑温,“夏暑发自阳明”;湿温,“湿邪重浊,汗之不却,是苦味辛通为要耳”;秋燥,“上燥治气,中燥增液,下燥治血”,“上燥治肺,下燥治肝”;麻疹、水痘,“痘宜温,疹宜凉”。其中对湿温的研究对现代传染病学的临床救治有更大意义[2],见图1。

图1 广义温病风温、温热、湿热等分布图

2.2叶天士《临证指南医案》温病医案用药特点

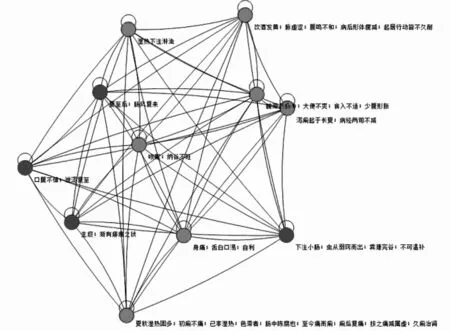

2.2.1叶天士治疗湿热用药特点 叶天士在《温热论》中明确提出温病有“挟风”、“挟湿”两大类,为后世把温病分为湿热与温热两类不同性质的病种开了先河。通过用复杂网络对《临证指南医案》经方社团分析,症状社团:社团6热下注淋浊,社团8下注小肠;社团11湿热下注淋浊虫从溺窍而出;粪溏完谷不可温补,社团11湿热下注淋浊,体现叶天士治疗温病重视湿热治疗,“湿不去,热不除”,治法上不求发汗速祛湿,因为往往是汗出而湿不除,提出苦辛通降法(分解湿热、通降阳明)、宣清导浊法,治疗用药:社团2生地黄、片姜黄、川羌活、防风、加桑枝、人参、茅术、川连、黄芩、白芍、广皮、茯苓、泽泻、楂肉;社团4飞滑石、南花粉、象贝、苡仁、绿豆皮、通草;社团5飞滑石、杏仁、郁金、淡黄芩、白寇仁、防己;社团6黄柏、茯苓、猪苓、槐米、泽泻、萆薢等;社团11萆薢、淡竹叶、瞿麦、赤苓、细木通。体现叶天士治疗温病既重视利小便治疗湿热,也重视温病易伤阴,在清热利湿药中稍加养阴药,湿热去而阴不伤。叶天士治时病知常达变,灵活变通,《素问·至真要大论》说:“湿淫于内,治宜苦热,佐以酸淡,以苦燥之”。《素问·藏气法时论》“脾苦湿,急食苦以燥之”这都说明了湿病的治则不外苦燥和淡泄;李东垣说“治湿不利小便非其治也”。叶天士经过不断实践,对上述治则有所发挥,提出了湿热易伤阴伤阳,在《温热论》中详细论述了“且吾吴湿邪害人最广,如面色白者,须要顾其阳气,湿胜则阳微也,法应清凉,然到十分之六七,即不可过于寒凉,恐成功反弃。何以故耶?湿热一去,阳亦衰微也。提出治疗湿热兼顾阳气,这也是叶天士创新之一,对于救阴、通阳,他提出“热病救阴犹易,通阳最难,救阴不在血而在津与汗,通阳不在温而在利小便”[11-12]。见图2。

图2 症状社团分布

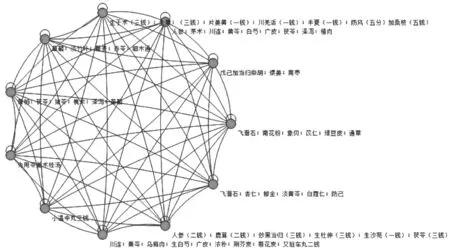

2.2.2叶天士温病辨证思路特点 ①卫气营血辨证和三焦辨证相互为用 叶天士提出卫气营血辩证和三焦辨证相互为用,虽然没有明确提出三焦辨证的概念,但是在辨证中非常重视三焦理论,在《临证指南》提出:“凡伤寒必究六经,伏气须辨三焦。”症状团1咳嗽、纳谷不旺,社团2身痛、舌白、口渴、自利,社团4腑滞及肠中,社团5生痰渐有痿躄,社团7饮酒发黄,脉虚涩,腹鸣不和;病后形体瘦减;起居行动皆不久耐,提示叶天士有上、中、下三焦辨证意思,这些论述对于后来吴鞠通创立三焦辨证有直接影响,治疗上药物社团1生于术,生于术即生白术。清代名医张锡纯善用生于术治脾虚作胀、脾湿作渴、脾弱四肢运动无力甚或作疼,与凉润药同用善补肺,与升散药同用善调肝,与镇静药同用善养心,与滋阴药同用善补肾,可见生于术是后天资生之要药,叶天士也活用生于术治疗三焦病。社团7苓姜术桂汤、社团8小温中丸都是温补脾阳不足;社团9人参、鹿茸、炒黑当归、生杜仲、生沙苑、茯苓,温补肾阳不足;体现叶天士重视三焦辨证治疗,重视脾胃后天之本,尤其中焦的治疗,提出了甘寒养胃津、咸寒滋肾阴之法。他说:“舌绛而光亮,胃阴亡也,急用甘凉濡润之品;其虽绛而不显,干枯待萎者,肾阴涸也,急以阿胶、鸡子黄、地黄、天冬等救之。”同时叶天士重视体质辨证,并根据患者的体质、生活习惯、地域等进行综合辨证[13-15]。见图3。

图3 中药社团分布

②辨证治疗重视后天之本 他既本《内经》之旨,又博采众家之长。师法仲景,推崇东垣,认为:“夫脾胃为病,最详东垣”“仲景急下存津,其治在胃;东垣大升阳气,其治在脾”。并且结合自己长期的临床实践,师古而有创新,继承而有发展,鉴于东垣脾胃学说不够完善,详于治脾而略于治胃,详于升脾而略于降胃,详于温补而略于清滋,而创立了养胃阴等治胃之法,形成其独特的脾胃学说。提出了“胃为阳土,宜凉宜润”“阳明阳土,得阴则安”等著名的学术观点。叶天士对胃脘痛的治疗注重温通胃阳,以通为补,以降为顺,用药多为辛温之品;社团3戊已丸(戊已丸清热剂泄肝和胃,降逆止呕,肝火犯胃,肝胃不和)加当归;柴胡;煨姜;南枣;治胃不忘疏肝是叶天士治疗胃痛又一特点[16]。

③治法上重视“透”“散”的特点 《临证指南医案》中对温病卫气营血不同阶段治疗用药上具有“透”“散”的特点。即卫分宜疏散、气分宜透散、营分宜透转、血分宜行散的治法特点,继承张仲景《伤寒论》又不拘于仲景法则,叶氏不仅善用古方,更善于创制新方。据统计,清代名医吴鞠通《温病条辨》一书共用方剂198首,引用或取法于《临证指南医案》者达102首之多,其中与《临证指南医案》所述的主要症状,方药使用完全相同者占70%以上,足见其影响之大[3]。经验温病,治分经络:叶天士对温病热的研究贡献极大,是温病学派的奠基者和集成者。他提出“大凡看法,卫之后方言气,营之后方言血。在卫汗之可也,到气才可清气,入营犹可透热转气,如犀角,元参,羚羊角等物;入血就恐耗血动血,直须凉血散血,如生地,丹皮,阿胶等物是也。”揭示了外感温热病传变的一般规律,创建了以卫气营血为层次的辩证纲领。《临证指南医案》中有关温热,惊厥,暑,燥,湿温,寒温等医案,充分展示了叶氏在热温病辩治方面的理论和经验。有研究证实,现代中医常用的治疗温热病的方剂,如五个加减正气散,两个宣痹汤,两个青蒿鳖甲散汤,三香汤,银翘马勃散,黄芩滑石汤,杏仁薏苡汤,宣清导浊汤,断下渗湿汤等等,都是叶天士在《临证指南医案》中所创制的。“初病气结在经,久病血伤入络”,这是叶氏又一著名论点[13]。

3 讨论

基于复杂网络叶天士《临证指南医案》社团分析,发现叶天士在治疗温病时诊疗特点,博采众家之长而不拘泥,勇于创新,创立了温病学卫气营血辨证体系,首先提出了温病有“挟风”“挟湿”两大类,为后世把温病分为湿热与温热两类不同性质的病种开了先河,提出温邪易伤阴伤阳,治疗湿热方面提出了治疗湿热养阴护阳,“治肺病以轻开上,治脾必佐温通”,强调“透”“泄”,以使邪有出路,注重三焦辨证,尤其脾胃的调理,但临床实际治疗过程中我们要因时、因地、因人辨证施治,现实中如果表现风寒实证的依然可以用麻黄汤,风寒虚证用桂枝汤,但多年流感临床治疗流调分析大多以银翘散多用,麻黄汤很少用,同时今年的新冠肺炎的中医临床治疗突出初期寒湿郁肺证,当然不管是寒湿还是湿热,不管是流感或是新冠肺炎,中医治疗都突出“透”“泄”的治疗思路符合温病的总体治理原则,否则过早应用寒凉药会导致寒凉郁闭温邪。