安加拉河下游的人面像岩画※

A.L.Zaika 扎伊卡(俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克国立师范大学) 著

张文静(赤峰学院) 王晓琨(中国人民大学)张胤哲(长春光华学院) 权乾坤(吉林大学) 译

一、前 言

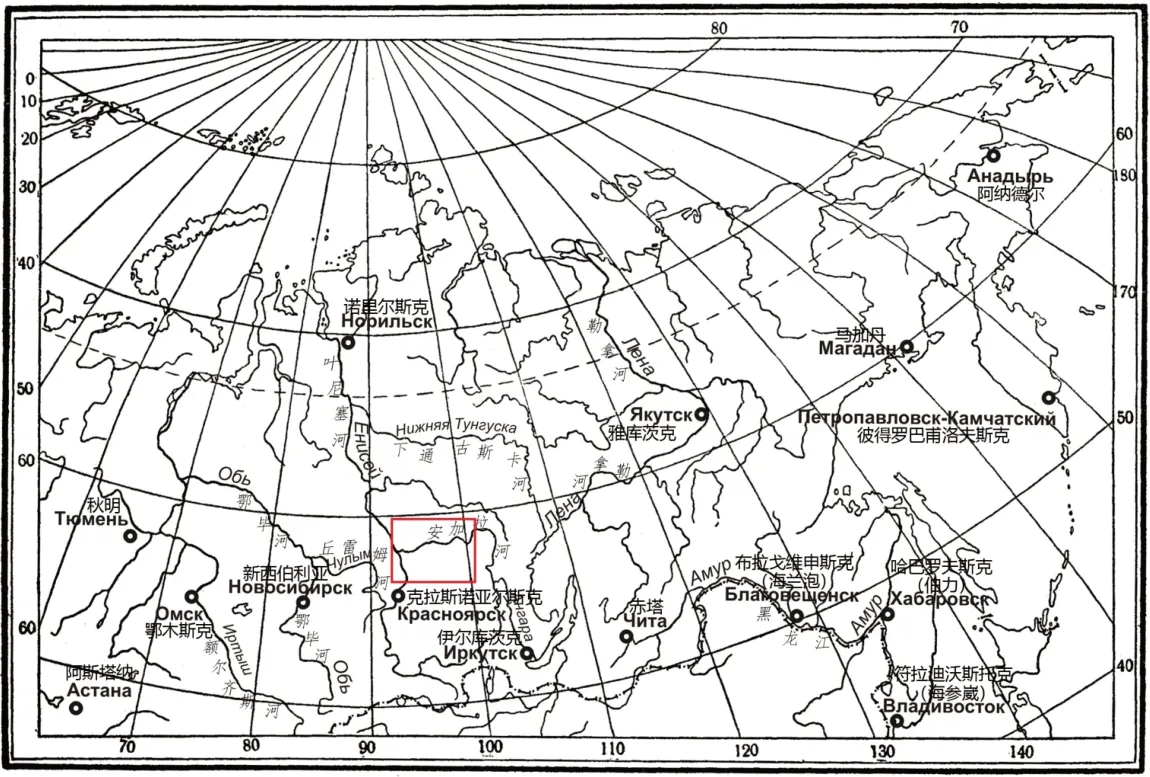

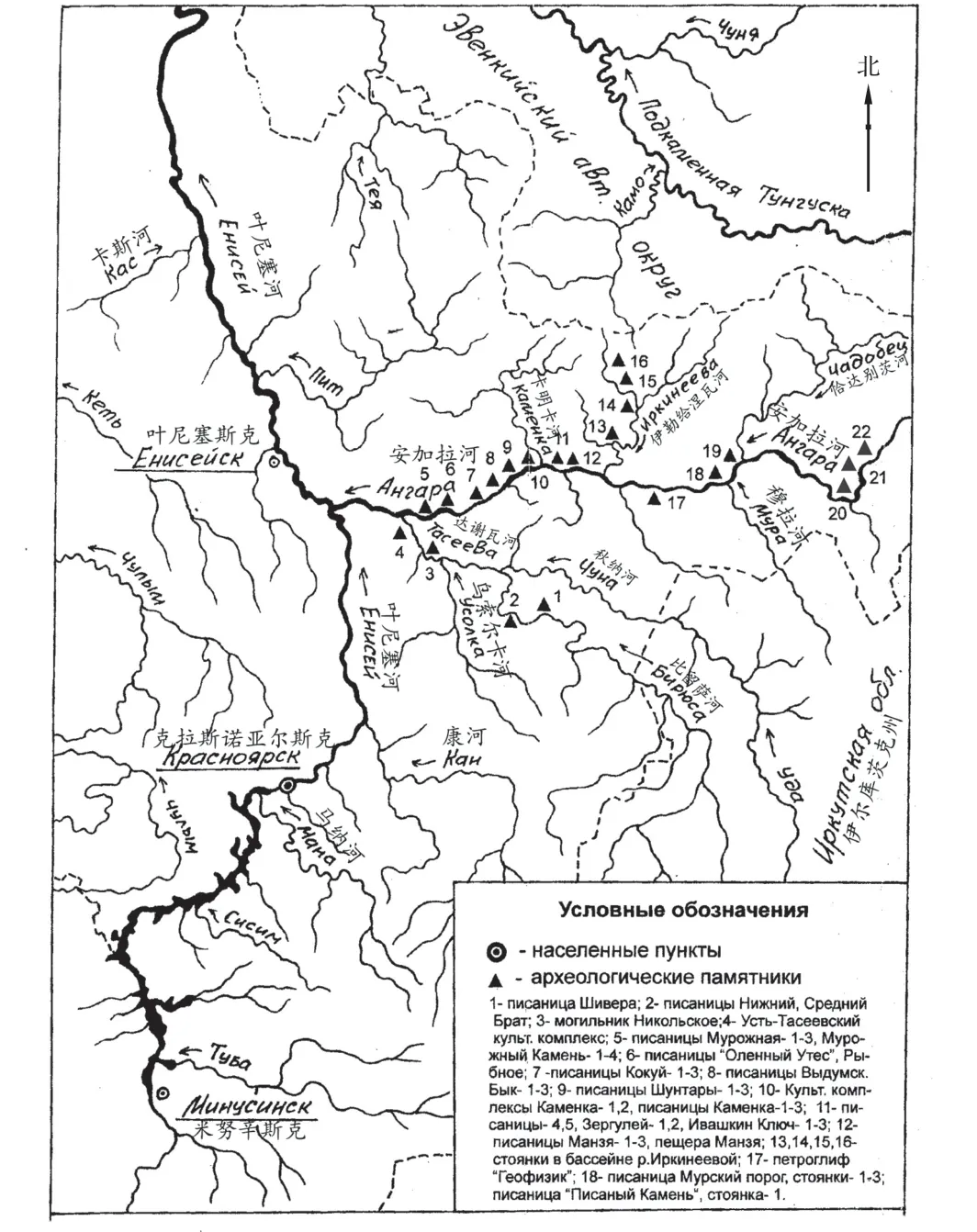

安加拉河下游地区位于塔谢耶瓦河、通古斯卡河与鄂毕河之间的河间地上。它南北横跨400 千米的区域, 东西延伸长达600 千米(图一)。安加拉河下游流域的岩画研究已有长达300 年历史, 但直到二十世纪末, 对该地区的探索仍有不足(Zaika,2005)。目前已获得42 个岩画点的资料,许多动物和拟人化图像以及一些典型的船只和符号岩画也被记录下来。本研究所分析的是一些典型的、单独的人面像,以及拟人化人物图像的面部部分(可能是作为面具)。在这种情况下, “面具”一词是指人的正面面部,而且,面具有一些夸张的特点及细节处理。过去的15 年中已经调查记录了155 种此类的图像(Zaika , 2003),其中,大多数图像是用红色矿物颜料绘制 (图二), 也有凿刻而成的。这些图像主要位于崖壁之上,也有在巨石上的 (图三)。大多数图像位于这些区域的中心位置(玛尼亚、伊瓦斯金-克柳奇、卡门卡、维多姆斯基-贝克、穆勒斯基-巴洛克和“戈奥费兹克”岩画遗址点)。同时,在安加拉河下游的东部和西部地区还发现了一些单独的人面图像 (图四)。

图一 安加拉河下游的研究区域(权乾坤、陈地成在原文基础上改绘)

图二 红赭石绘成的人面像

图三 博古恰内附近的岸边巨石

图四 安加拉河下游的岩画遗址点(作者绘制)

本研究的目的是对该类人面像岩画进行描述、分类,并分析其中的典型图像, 推断它们的文化归属和年代序列, 并评价它们在北亚岩画中的地位。

二、拟人化人面像的类型

岩画的断代是岩画学研究中最具挑战性的问题之一。目前, 有各种各样的年代测定方法都已经被详细阐述过, 其中包括考古类比、地层观测、风格分析、荒漠风蚀程度对比、刻划技术、结构和形式化分析, 以及与年代确定的相似图像的比较等(Okladnikov, 1959, 1966, 1971,1974; Formozov, 1967, 1969; Podolsky, 1973; Sher,1980: 170– 256; Pyatkin, Martynov, 1985: 113–138;Kovtun, 1993; Molodin, 1993; Devlet, 1998: 142–194; Melnikova, 2002; Nikolaev, Melnikova, 2002; and others)。

为了推动岩画断代工作的进行,现有材料系统化非常有必要。根据在其他地区已经进行过人面图像分类的经验 (Vadetskaya, 1980: 39–49;Leontyev, 1978: 89–97; Okladnikov, 1974: 77–79;Okladnikova, 1979: 26–54; Devlet, 1997b, 1980;Novgorodova, 1984: 49–50; and others), 安加拉河下游人面像岩画的造型与脸部轮廓的类型、复杂程度及其内外部特征等方面相关。

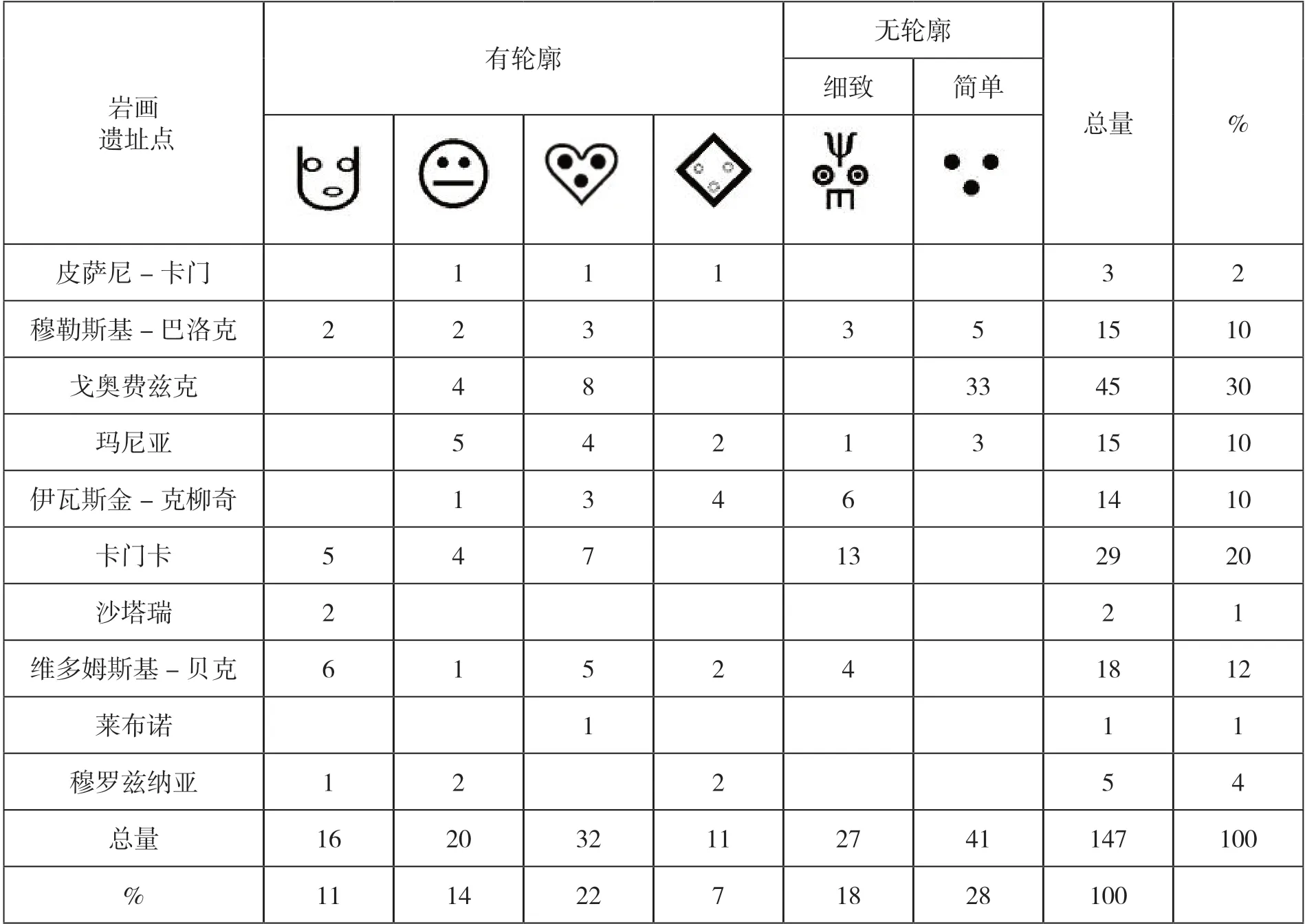

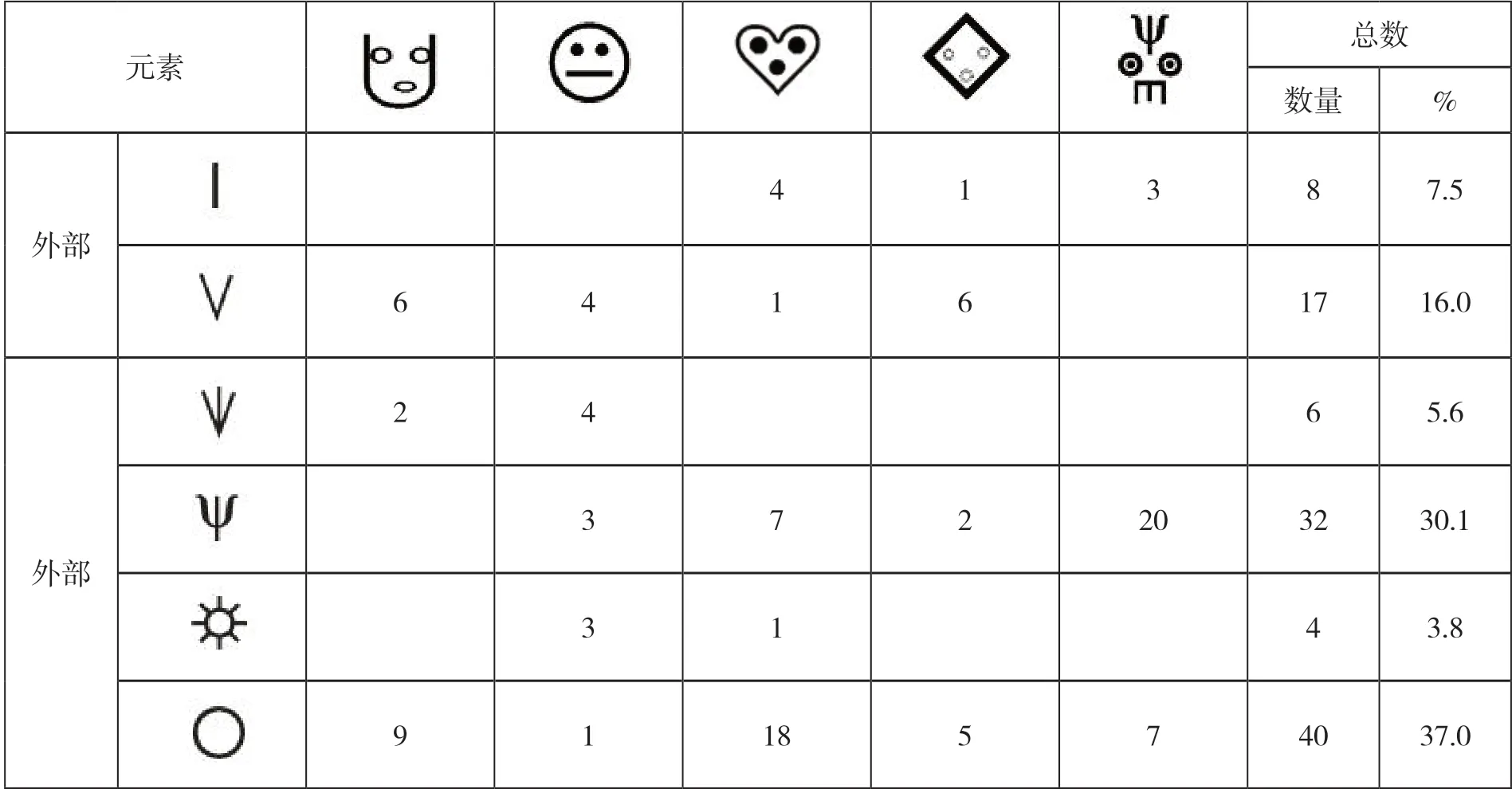

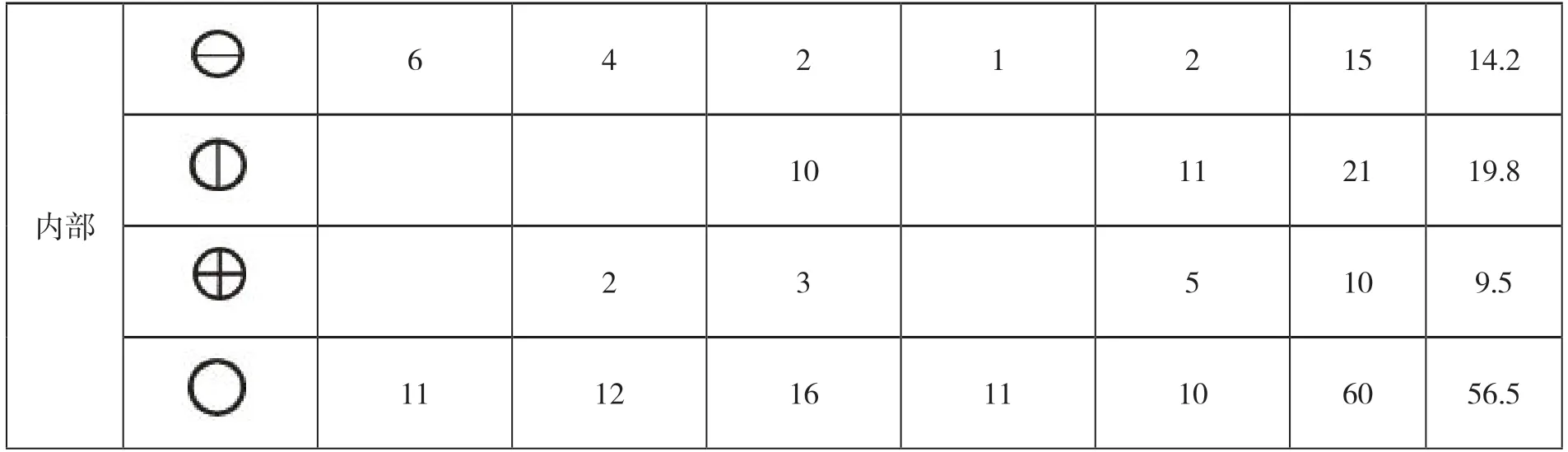

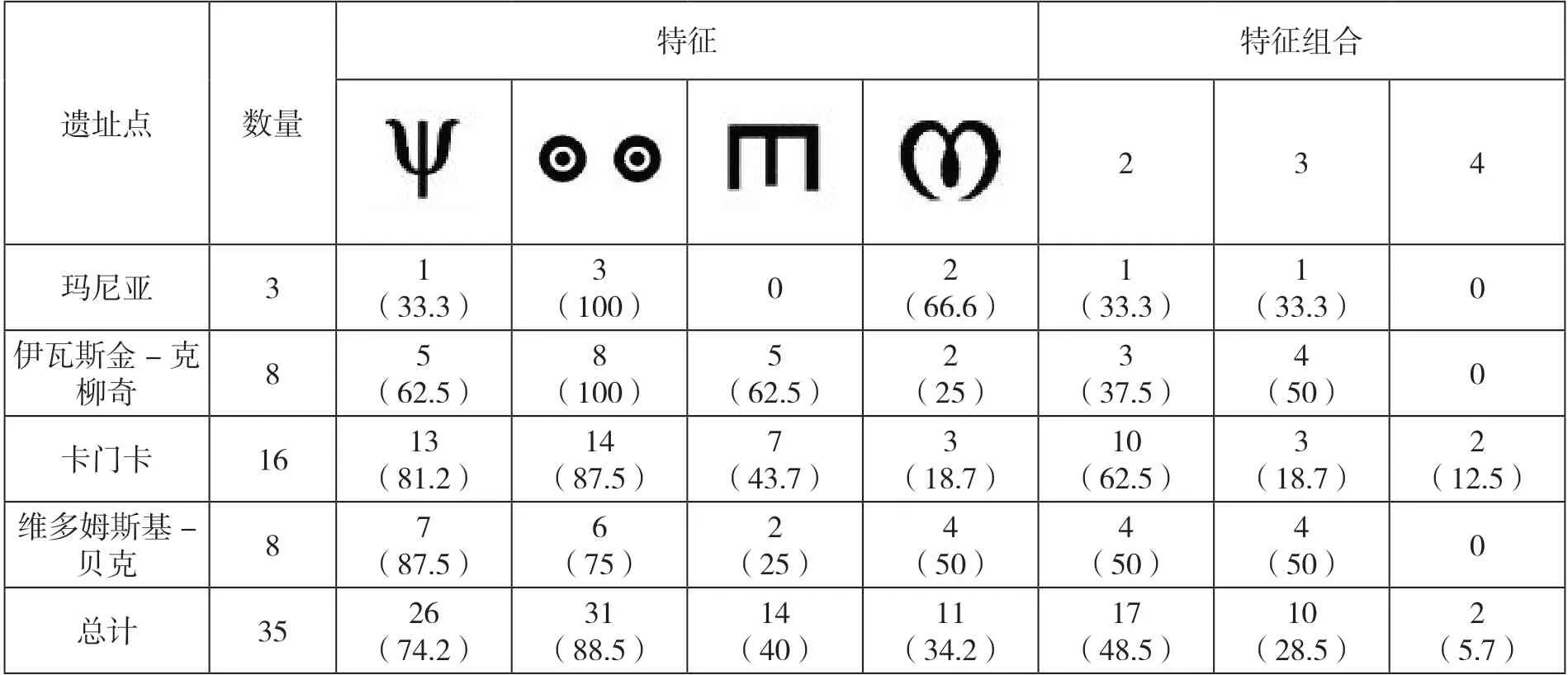

安加拉河下游的人面像岩画造型可以细分为有轮廓(或有部分轮廓)和无轮廓。具有轮廓的人面像岩画有四种类型: 圆形、半圆形(抛物面)、心形和菱形(表一)。无轮廓的人面像岩画,其面部五官的刻画可以分为简单和细致两种类型。简单的人面像有样式化的眼睛和以点(坑)或圆圈表示的嘴,面部和外部没有纹饰和其他元素;细致的人面像岩画,其眼部瞳孔以“夸张”的同心圆和与水平组合的圆圈来表示,大嘴的内部有时填有短的竖线(“牙齿”),而在许多情况下,竖线会在嘴的下部(“胡子”)(Zaika, Emelyanov,1998)。人面像有各种内外部元素。外部元素通常会是带有枝杈的竖线(“分岔的线条”),脸上部的两、三个“角”状线条,放射状线条,以及脸部轮廓外部的额外轮廓。内部元素 (“纹饰”)已被细分为水平、垂直和组合类型(表二)。

表一 安加拉河下游的人面像岩画

表二 不同类型的拟人化人面像的内外部元素

内部6 4 2 1 2 15 14.2 10 11 21 19.8 2 3 5 10 9.5 11 12 16 11 10 60 56.5

本研究涉及了147 幅人面像岩画,其中包括51 个凿刻图像(“戈奥费兹克”、莱布诺、穆勒斯基-巴洛克和穆罗兹纳亚-3 号岩画遗址点),其余为赭石绘制图像。这些图像中,一半以上有完全或部分的轮廓,面部为心形轮廓的人面像占22%,圆形轮廓的人面像占14%, 半圆形轮廓的人面像11%, 以及菱形轮廓的人面像占7%(表一)。

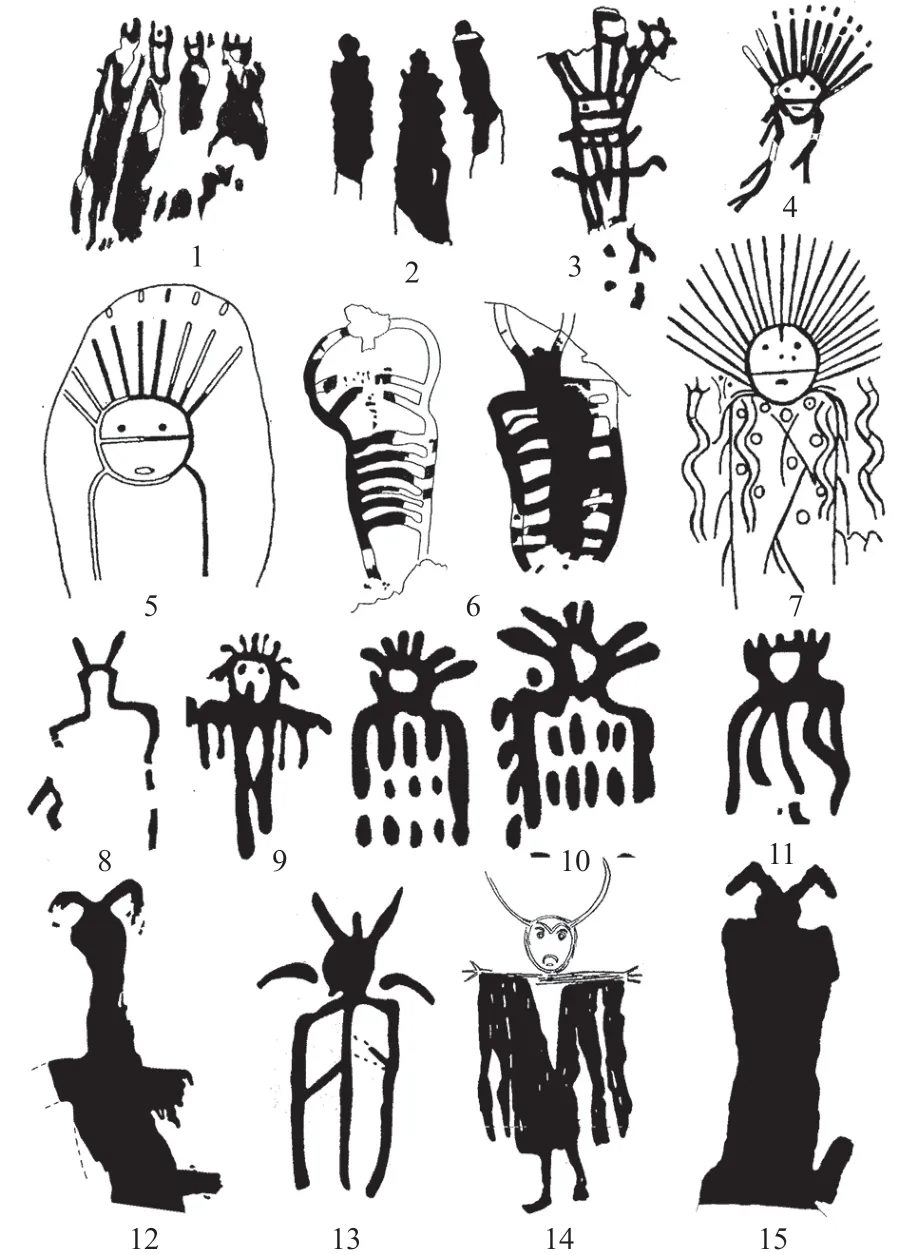

无轮廓的人面像有68 个, 包括41 个简单的图像, 其中大部分为浮雕,位于岸边巨石的表面(图三)。所有细致的无轮廓面孔都是绘制的(图二),而且瞳孔用同心圆着重体现,其他诸如“牙齿”“胡子”或“分岔的线条”的元素也经常存在。这类人面像虽然多数集中在卡门卡岩画点(表一),但在安加拉河下游的许多地方都能见到。这类岩画已经被确定为“卡门卡”人面像岩画类型(Zaika, Petrovich, 2000: 135)(图五,1、3、4、7、 8、10-12)。

图五 安加拉河下游岩画中的“卡门卡型”人面像(作者绘制)

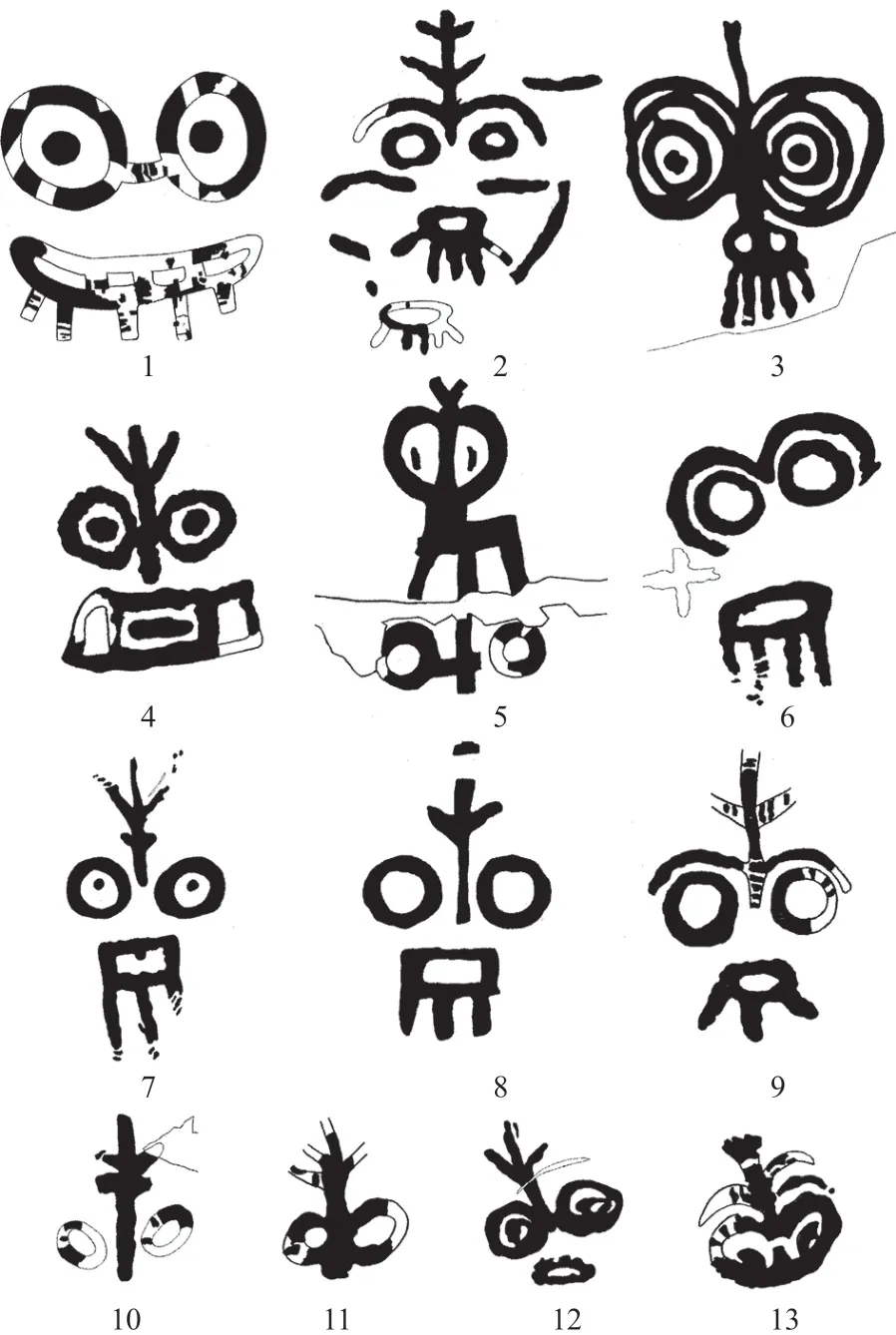

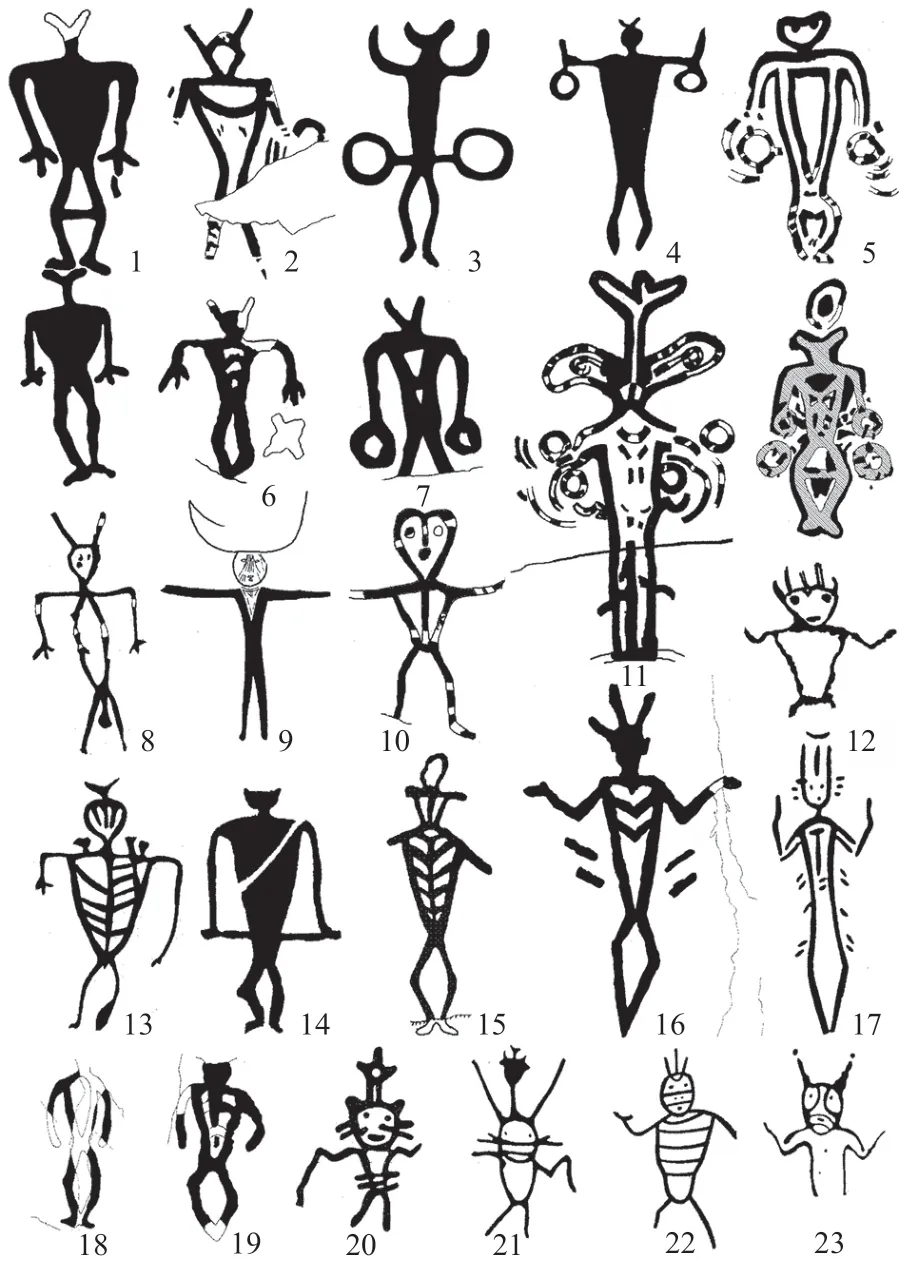

许多人面像是拟人化人物图像的面具部分,这些拟人化人物图像可以被分成两种主要的类型:正面像和正侧面像。正面像显示正面的脸和身体,而正侧面像显示上半身的正面和下半身的侧面(图六)。这些图像是“立体的”(有着轮廓或剪影式的身体)或线条状的。安加拉河下游的岩画有许多身体轮廓为近似三角形的图像,其中有的为剪影式。这些人物图像通常有宽阔的肩膀和非常细的腰,四肢对称地分布于身体的两侧,胳膊舒展地放在两边或垂下来,双腿膝盖弯曲,并且和脚跟一起构成一个菱形。或者双腿分开,长度较短,与身体不成比例。我们将这种图像归为一类特殊的亚型, 称为正面对称图像(图七)。

图七 北亚艺术作品中的正面对称拟人像

在拟人化人物图像的主要岩画类型中,“小神像”※※这个术语由D.G.萨维诺夫(Savinov,1997)提出,后改称“楔形”图像(Savinov ,2000)。(“楔形”图像)和具有不规则身体的图像被刻画居中的位置。“楔形”图像的身体为正视图,且为楔形,四肢完全或部分缺失。第二类具有不规则身体图像的特点则是身体下半部刻画的含糊不清 (图八,9)。

对拟人化人物图像的分析表明, 面部造型为菱形的图形,其数量很少,且大部分为绘制而成。几乎所有的菱形面孔表现的都是拟人图像(正面的线条状图像)的面具,而且这些面具都没有纹饰(图七,2)。外部元素包括头顶两侧的“角”,其中有两个图像的头顶为“分岔的线条”。

半圆形(抛物面) 面孔集中在该区域的中心部分,多为绘制而成,且多数是有轮廓的正侧面像和“小神像”的面具(图六,2、14; 图七,6;图八,1、4)。值得注意的是,在这种图像中,颈部通常被描绘出来,面部有内部元素——水平线,也有外部因素——头顶两侧的“角”。

圆形的面孔也出现在独立的拟人化人物图像中,表现的是具有轮廓的正面线条状图像的面具部分,很少有身体为不规则图形的造型。但在“小神像”和正侧面像中,这些图像是个例(图七,16; 图八,8; 图九,12、15;图一〇)。它们具有水平元素的特征,但很少有内部元素与各种类型的“角” 的组合。

图一〇 “戈奥费兹克”岩画中杯状凹陷形成的拟人化图像(A.P.别列佐夫斯基摄)

图八 亚洲艺术作品中的“小神像”与楔形图像

整个区域都有心形面孔的人面像造型,它们多数是独立的图像。在少数情况下, 这些面孔充当拟人化正面像的面具(图五,13; 图七,5、10;图九,6)。这些图像以垂直元素为特点,内部组合元素不常见,只有两个图像的面部有水平的元素。外部元素包括“分岔线条”和垂直线,其中一幅图像以射线的形式作为外部装饰。

图九 亚洲岩画中具有不规则身体的图像

“卡门卡型”的无轮廓人面图像主要集中在该区域的中心部分。这种类型的人面图像通常伴有心形的造型。这些图像面部的典型特点是,有外部的“分岔线条”和内部的垂直元素(图二;图五,1、3、4-8、10-12)。应特别注意上面带有部分轮廓的心形面孔,这一特性使其能够归入心形面孔的这个类别。然而, 从类型和统计分析的结果以及其复杂程度和内外部特性来看,这些图像应归于“卡门卡” 无轮廓人面像类型(表三),因此,将这种带有部分或完整的心形轮廓的精致人面像归入拟人化图像“卡门卡”类型中是合理的(图五,2、5、6、9、13)。

表三 “卡门卡型”人面像的特征组合

三、年代测定以及文化年代归属

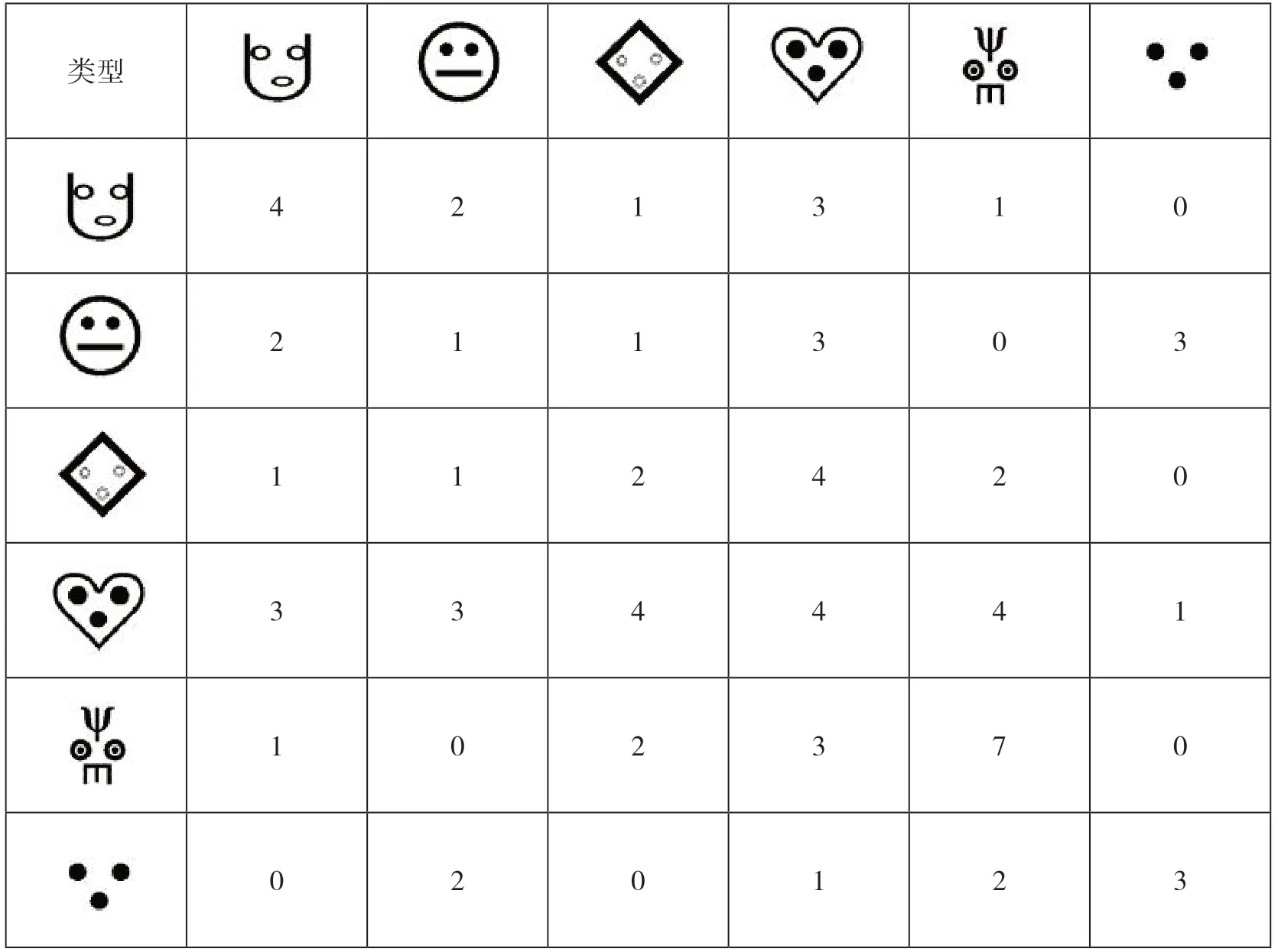

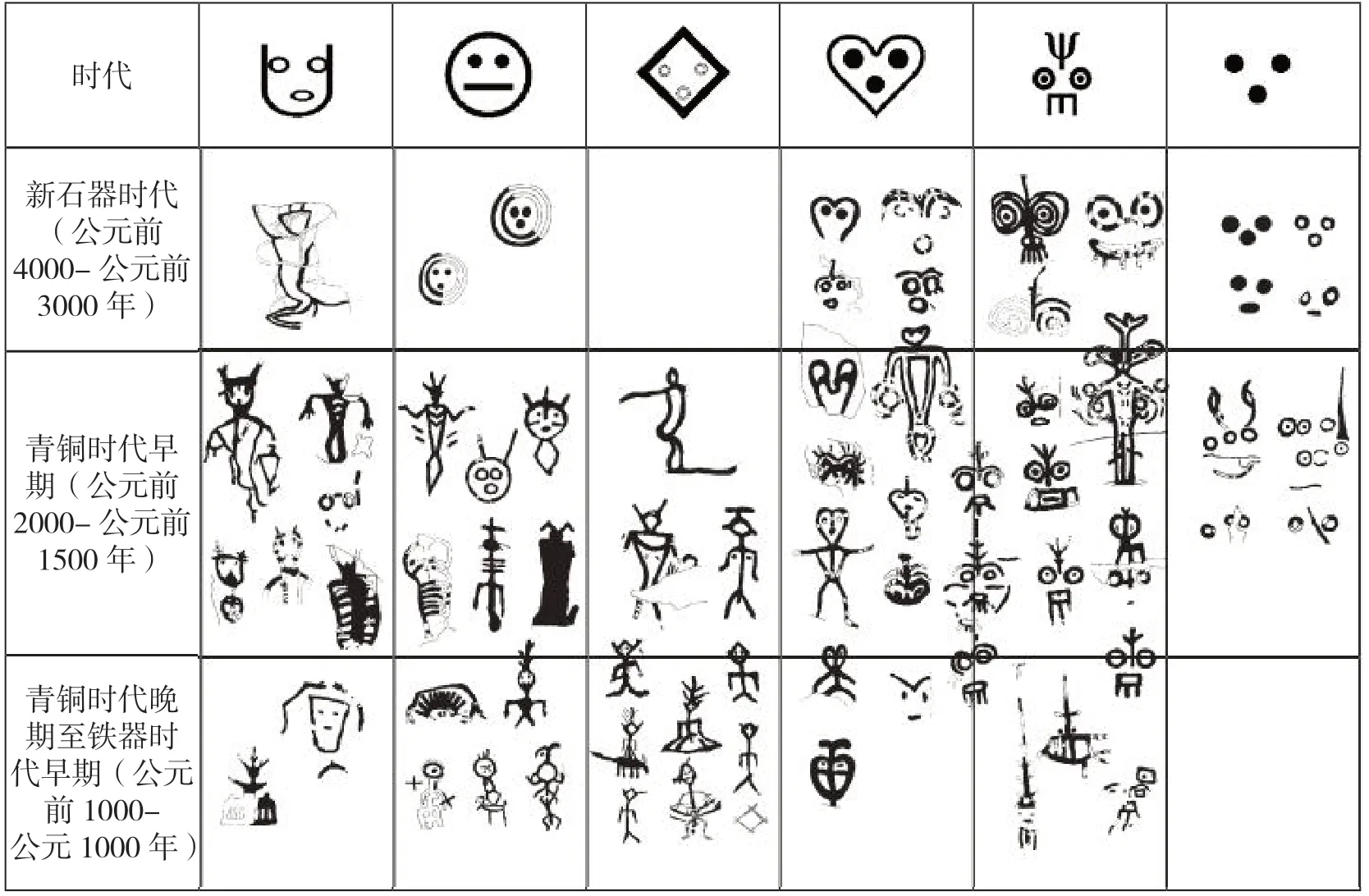

类型分析的结果表明, 不同种类的人面像经常出现在同一幅岩画中(表四), 这意味着它们是同时期的(Zaika, 2001b)。可以通过对岩画地层和平面图的分析,对岩画技法的比较,以及对岩画保护程度的分析(生锈度、钙质涂层、岩石表面平整度),来对这一推论进行佐证。年代最早的是“卡门卡型”交错模式中的大型人面像, 有圆形和心形轮廓的简单人面造型,有正侧面像和正面对称图像中的面具造型;而简洁、样式化的“卡门卡型”人面,正面像中的有脖颈的抛物面造型的人面, 以及各种线条状图像中的面具造型,它们的年代是最晚的(表五)。

表四 安加拉河下游的人面像岩画的组合情况

表五 安加拉河下游人面像岩画的年代

为了评估岩画的年代和文化归属, 以下任务是必要的:

(1)对岩画风格和主题的分析,必须基于“纯粹”的岩画作品,比如,同时期、以单个主题组合起来的岩画。

(2)与其他区域已测定年代的岩画建立起对应的关系。

(3)在其他考古发现中找到相似之处。

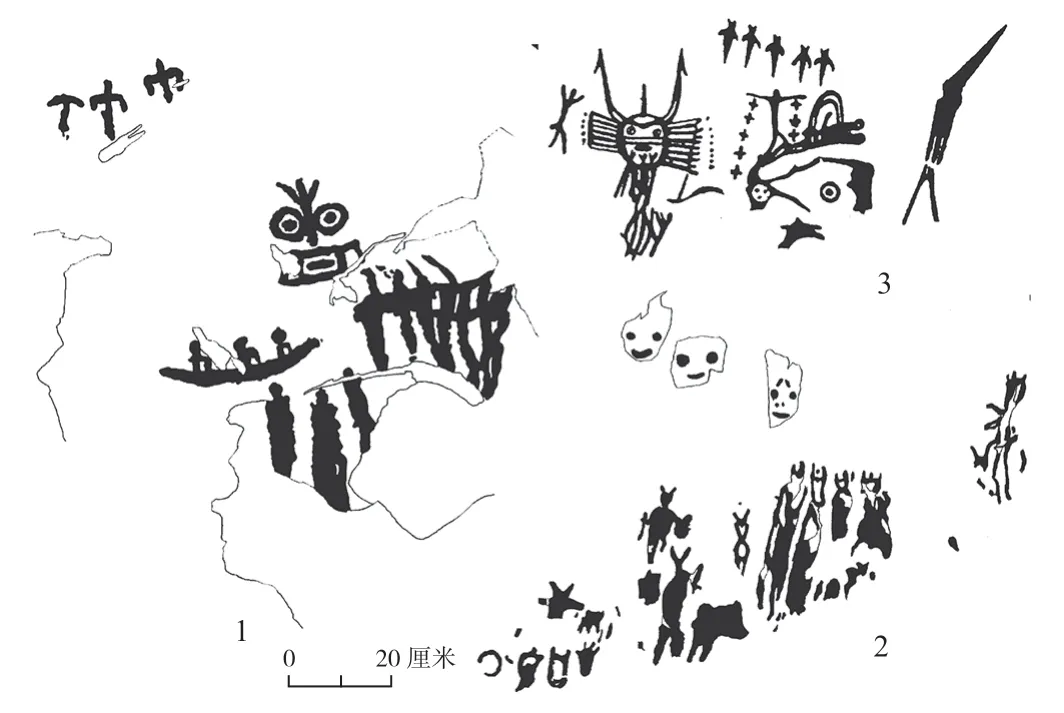

“卡门卡型”中的心形和相关的人面像,常与其他类型的人面像组合出现(表四)。在伊瓦斯金-克柳奇二号岩画的第一面,有一幅由许多岩画图像和“卡门卡型”人面像组合的“纯粹”岩画作品,这幅岩画与著名的、已被断代的沙拉博林53 号岩石(Pyatkin, Martynov, 1985)和铜石并用时代的、归属到奥库涅夫文化的科伊岩画点中的图像有许多共同点(图一一)。这幅岩画的构成元素(具有不规则身体造型的图像和“小神像”) 以及场景 (一横排侧面像、正侧面像, 一个人面图像和一条小船)与北亚的岩画艺术也有相似之处, 为新石器时代晚期和青铜时代早期的典型代表作品(Zaika, 2001c)。

图一一 叶尼塞地区人面像岩画的组合

正面对称像、菱形、圆形、抛物面和心形的人面像造型,与公元前3000 年晚期至公元前2000 年早期的乌拉尔中部地区的绍穆什和格拉兹科沃的陶器图案有相似之处 (Arkheologia SSSR...,1987: 332, 404, fig. 125; Aseyev, 2002; Kosarev, 1984;Koksharov, 1990)。“卡门卡型”人面像岩画与内蒙古地区铜石并用时代的岩画(Zaika, 2001a)和奥库涅夫文化(焦伊思卡亚和塔什-哈扎岩画)的拟人化图像有一些共同的特征,如“分岔线条”“胡子”和无轮廓等(Zaika, 2006a: pl. 8)。奥库涅夫岩画的特点是拟人化图像与蹄类动物图像的组合。在奥库涅夫岩画风格中,动物是常见的主题,有些动物能够识别出是公牛(Klyuchnikov, Zaika,2002)。

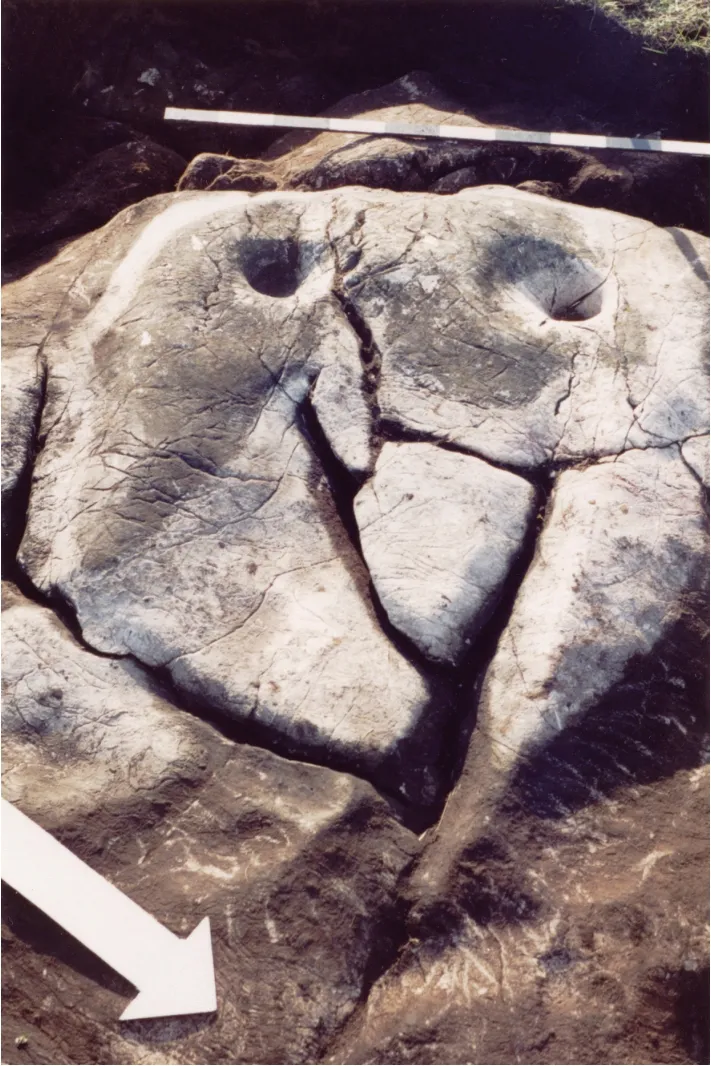

因此, 在安加拉河下游区域中,大多数有面部的拟人化图像和单独的人面图像,它们的年代在公元前3000 年晚期到公元前2000 年早期, 而且,在西伯利亚岩画中,它们处在受奥库涅夫艺术传统影响的北部边缘地区。杯状凹陷图形组成的简单人面像造型,年代是最早的,并且其中插入一些心形、头骨状或圆形的图像。这类岩画的大多数图像都集中在博古恰内村附近河岸的一块巨石上(图三)。有些凹坑和面部的轮廓已很难辨识, 这证明它们的年代久远(图一〇)。在比留萨河的埃尔克和穆罗兹尼·卡门3 号岩画点,年代为新石器时代的驼鹿岩画图像中,也分布有类似的呈杂乱或链状分布的杯状凹陷图形(Butorin et al., 1990; Zaika, Berezovsky, Emelyanov et al.,2000; Zaika, Drozdov, Makulov et al., 2000; Zaika,Klyuchnikov, 2001)。在卡门卡1 号祭祀遗址中发掘出的岩石残骸上,发现了较大的成对的杯状凹陷图形(图一二)。根据地层环境、手工制品的组合和放射性碳素测定, 这个遗址可以追溯到公元前3000 年。附近的一个属于塞洛沃文化的新石器时代墓葬与这一年代的估测也并不矛盾(Zaika,1999)。

图一二 卡门卡1 号遗址拟人图像岩石残片上的杯状凹陷

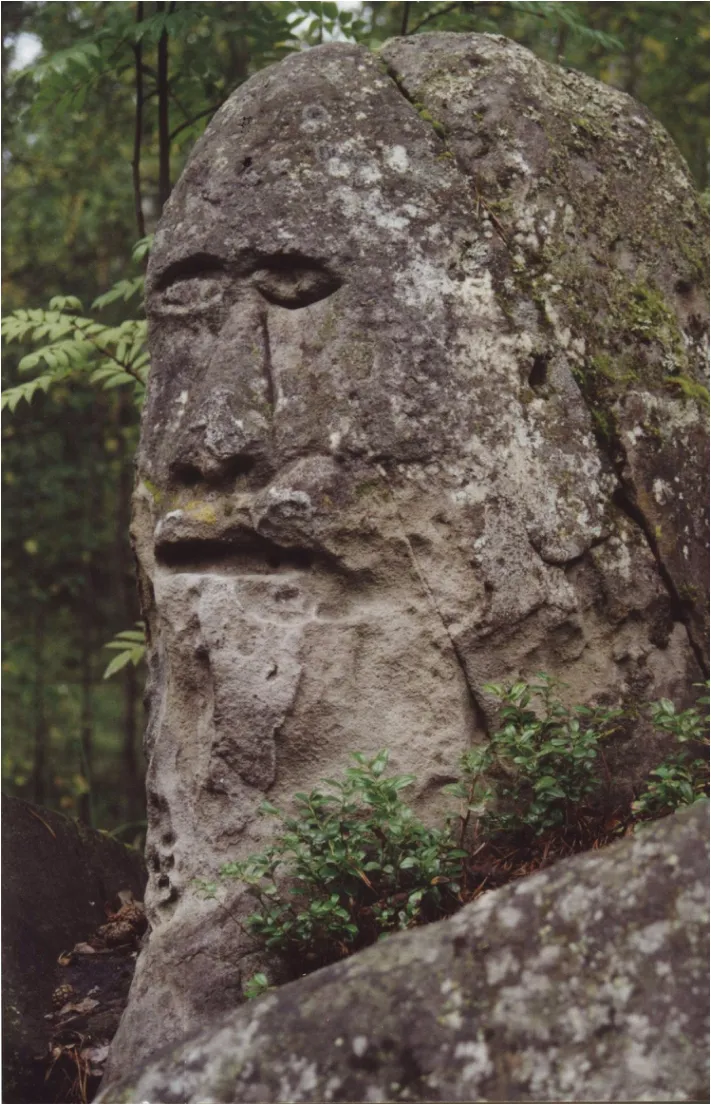

同时, 在西西伯利亚的古来文化陶器制品,以及早期铁器时代的叶尼塞河中部和安加拉河北部地区的陶器制品上,能够看到运用雕刻或再加工刮铲技术制作的带“角”帽饰的菱形人面图像(Polosmak, Shumakova, 1991; Privalikhin, 1992,1993)。在北安加拉河地区塞畔文化(公元前18世纪-公元前2 世纪)的一个墓葬中, 发现了一个有着带角帽饰的“女萨满”的小塑像(Privalikhin,1984)。这些为安加拉河下游地区的一些人面像岩画的年代划定提供了一定的依据。根据表面的位置、保存状态、制作技术和赛西亚时期所伴生的典型动物的图像学研究 (Klyuchnikov, Zaika,2001), 穆罗兹纳亚3 号的拟人化图像可能处在这一时期(Zaika, Drozdov, Makulov et al., 2000)。尤斯特塔塞祭祀遗址的材料表明, 在塔塞河口发现的“神像”雕塑也属于同一时期(图一三)。这座雕塑曾被多次修改,直到民族志时期都是人们狂热崇拜的对象(Grevtsov, 1996, 1997; Grevtsov,Sergeikin, 1999)。依据与哈卡斯-米努辛斯克盆地墓葬中发现的人面像的相似性,这个肖像或者是雕刻者的一个不成熟的作品, 或者是中世纪晚期参观者制作的粗糙的自画像(Zaika,2005)。

图一三 尤斯特-塔塞遗址石像雕塑

在西西伯利亚和乌拉尔地区的中世纪时期便携式金属艺术品中,记录了最新的心形拟人化图像。在许多西伯利亚文化中, 脸部的心形轮廓是萨满的典型特性(Ivanov, 1954, 1979; Oborin,1976; Oborin, Chagin, 1988)。 因此,心形面孔的传统发源于石器时代,并一直延续到中世纪晚期, 它显然保留了某种特定的仪式意义(Zaika,2006b)。这也证明了亚洲北部泰加部落的思想和艺术具有相当长的延续性。

四、在亚洲岩画背景下的安加拉河下游拟人化图像

安加拉河下游地区位于东、西西伯利亚和叶尼塞河中下游地区的交界处, 这对古代安加拉河下游地区民族和文化进程中形成的马赛克特征有一定影响。这种马赛克特质也反映在岩画艺术中,其拟人化图像的代表就证实了这个区域的土著部落与其东部、西部和南部的部落的文化有所交流。

内部有水平元素的、“有角”的圆形和半圆形人面像,以及与公牛和山羊等蹄类动物组合的无轮廓的、“三只眼”的人面像,都可以被认为是受南奥库涅夫艺术传统影响的产物。应该注意的是,安加拉岩画中的无轮廓、“三只眼”的人面像要比当地的“卡门卡型”人面像出现的时间晚。

带有抛物形面部和独特颈部(在类似的奥库涅夫岩画中没有刻画颈部)的拟人化图像(图一四)表明其与西西伯利亚绍穆什文化存在联系。绍穆什文化的一些图像比奥库涅夫文化类型的图像时间更晚,类似的图像也在贝加尔湖和雅库特地区的岩画中出现过,这可能是由于这一艺术传统沿安加拉河进一步向东扩散导致(Zaika, 2006a:330)。

图一四 玛尼亚二号岩画,正面对称像“萨满”

在北亚林区岩画中,占主要部分的心形人面像岩画,是从远东的新石器时代考古资料中了解到的。他们在安加拉河下游岩画中的出现可能既表明了本土文化的演变,也表明了它与东部部落的联系,这些部落横跨阿穆尔河、贝加尔湖和安加拉河。不能排除绍穆什陶器上单独的心形人面,后来发展演变为西伯利亚西部及乌拉尔地区,在早期铁器时代和中世纪时期的金属塑料艺术品中反复出现的心形图像(Zaika, 2006b)。

蒙古铜石并用时代的岩画中有菱形人面像的纪录(Novgorodova, 1984),它与拟人化图像下半部的格子状装饰图案一起, 通过贝加尔湖地区渗透到西北部, 并以岩画和安加拉河下游及西伯利亚中、西部相邻地区的陶器图案的形式一直持续到早期铁器时代。东南部联系的稳定性可能能够解释中国古代艺术的风格、图像表现和相似主题。这与“卡门卡型”和杯状凹陷型面孔有关(Devlet M., Devlet E., 2006: 328–329)。当这些事实被置于文化语境中时,人们可能会考虑到在公元前13 世纪左右, 奥库涅夫人被安德罗诺沃移民取代并被迫向北迁移(至今大家都认为他们迁移到了萨彦-阿尔泰地区的南部)。最有可能的情况是, 他们沿着安加拉河的左岸支流迁移(比留萨河和塔谢耶瓦河), 所以奥库涅夫风格的岩画也沿着这个区域被记录下来(Zaika, 2002, 2003; Zaika,Berezovsky, Emelyanov et al., 2000; Klyuchnokov,Zaika, 2002)。

然而, 由于文化交流不是单向的, 所以安加拉河下游地区的岩画发展不能完全由外部影响来解释。许多学者指出, 西伯利亚南部岩画的兽形图像是“安加拉”传统的代表(Podolsky, 1973;Sher, 1980; Pyatkin, Martynov, 1985; Molodin, 1993;Sovetova, Miklashevich, 1999; and others)。奥库涅夫文化中的拟人化图像表现出“卡门卡型”人面像的某些典型特征,即存在一些外部特性,但没有脸的轮廓。例如, 焦伊思卡亚岩画中的人面图像的“分岔线条”; 由三条或更多射线作为 “塔什-哈扎”型古老面具的头(帽)饰(Zaika, 2006a: pl. 8)。奥库涅夫岩画文化传统中的具有面部的正面对称像和穆什陶器中的崇拜图像代表了安加拉河和贝加尔湖地区岩画的典型组合。

与其他地区(萨彦-阿尔泰、米努辛斯克盆地、内蒙古、雅库特、远东、西伯利亚西部)相比, 没有太阳符号是安加拉河下游岩画的具体特征。某些学者将太阳符号在中亚和北亚艺术中的出现与公元前4000 -前3000 年的印度-雅利安神话的传播联系在一起(Bokovenko, 2000; Devlet,1997a; Machinsky, 1997)。因此, 安加拉河下游的太阳崇拜或者是可能采用了不同的表现形式, 亦或是没有被接受, 总之本地的精神文化占据了主导地位。这也许可以解释为什么泰加森林文化如此保守, 为什么安加拉河的传统影响到相邻地区的艺术。

五、结 论

依据图像的艺术风格和统计分析数据, 本文对单独的人面像和拟人化图像的面部造型建立了主要分类体系, 并识别了安加拉河下游的“卡门卡型”人面像。 基于这种分类并使用各种间接的断代方法, 我们可以得出结论, 这些岩画基本上处于同时期,并且与奥库涅夫艺术有相似之处。这也说明了它们的年代为新石器时代晚期至青铜时代早期(公元前3000-公元前2000 年)。安加拉河下游的泰加森林部落绘制拟人化图像人面的传统起源于石器时代, 并延续近几个世纪。

安加拉河下游地区的岩画图像和组合的变化,取决于其所处的西伯利亚东、西部与叶尼塞河中下游交界的位置, 也取决于发达的水系所提供的交流路线。安加拉河下游地区人面像岩画的集中分布,使它与安加拉河流域的其他地区区分开来,这不仅是因为本土文化的演变, 还由于与周边文化的直接或间接的接触与交流。

当地艺术传统对安加拉河下游岩画的影响主要反映在“卡门卡型”人面像的主要特征上,这种特征从新石器时代一直延续到早期铁器时代。体现在刻画多数人面时,太阳符号的缺失, 还体现在“分岔线条”造型中的内部垂直元素的普遍存在。安加拉河艺术传统的影响, 可以追溯到叶尼塞河中部的前奥库涅夫和奥库涅夫的岩画图像,也可上溯到绍穆什陶器的图案上。

本研究中所描述的大量的、有代表性的岩画群反映了安加拉河下游地区是古代艺术的重要中心之一, 它影响了西伯利亚和俄罗斯远东其他地区的艺术和思想传统。

致谢:本文原文发表在《Archaeology Ethnology& Anthropology of Eurasia 》40/1 (2012) 62–75,Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.本文的翻译与发表得到著者的同意,文中原表格与图片均由著者提供,在此表示感谢。